国内外旅游产业与文化产业融合研究述评*

2016-12-22闫秦勤

闫秦勤

(1湖北广播电视大学,湖北 武汉 430074;2湖北科技职业学院 工商管理学院,湖北 武汉 430074)

国内外旅游产业与文化产业融合研究述评*

闫秦勤1,2

(1湖北广播电视大学,湖北 武汉 430074;2湖北科技职业学院 工商管理学院,湖北 武汉 430074)

旅游产业与文化产业的融合是当今产业融合的主要形式之一,两者的融合发展,引起了学界的广泛关注。文章依托CALIS外文期刊网和中国知网(CNKI)电子期刊数据库,对21世纪以来(2000—2015年)国内外旅游产业与文化产业融合的研究进行系统梳理;从内容和方法两个方面,总结文旅产业融合研究现状的特点和不足,对后期相关研究进行了展望。

旅游产业;文化产业;产业融合

旅游产业是一项综合性的经济产业,它以文化为内核,以旅游资源为依托,以旅游设施为基础,以旅游活动为中心,通过提供旅游产品和服务来满足旅游者的各种需求。目前,国际社会对文化产业概念的界定在文化背景和行业分类指标体系方面存在差异。我们对文化产业定义为:提供文化产品以及为生产和经营文化产品提供物质设备和智力服务的经济行业[1]。旅游产业和文化产业具有天然耦合性,文化是旅游的根与灵魂,旅游是文化的重要载体。文化产业和旅游产业的融合是当今产业融合的主要形式之一,两者融合发展问题引起了国家层面的高度重视。2009年9月,国家文化部与国家旅游局联合发文《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》,提出了推进文化与旅游结合发展的十项措施。2011年,在《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》文件中提出,要推动文化产业与旅游、体育、信息等产业融合发展,增加相关产业的文化含量,延伸文化产业链,提高附加值。

旅游产业和文化产业的融合发展问题也引起了国内外学者的广泛关注,我们有必要从旅游产业与文化产业融合(以下简称“文旅产业融合”)的理论与实践研究入手,对当前国内外文旅产业融合研究进行整理分析,以指导后期文旅产业融合的发展问题。中国知网(CNKI)电子期刊数据库统计表明,国内学者对旅游产业融合进行综述的研究成果很少[2-4],尤其是对文旅产业融合的综述研究就更少[5-6],而且我们发现目前研究成果主要局限于国内,尚缺乏对21世纪以来旅游产业与文化产业融合的国际新动态进行研究的成果。

基于国家对文旅产业融合的战略性重视及国内外研究现状,本文依托CALIS外文期刊网和中国知网(CNKI)电子期刊数据库,对21世纪以来(2000—2015年)国内外文旅产业融合的相关研究进行系统梳理,并对后期相关研究进行展望。

一、国外研究进展

通过文献检索,我们发现国外学者较少阐述文旅产业融合的概念和机制问题,但在对两大产业的互相影响和融合途径及融合所产生的产品方面有较多研究。

(一)关于文旅产业互相影响的研究

Marion Markwick调查了国际趋势和政府政策对20世纪80年代中期马耳他的旅游产业多样化的影响,同时关注了当地文化产业对旅游方式和旅游活动可持续发展的影响[7]。A.M.Ogaboh Agba等研究了尼日尼亚克罗斯河州旅游产业的发展对尼日尼亚埃菲克族文化产业的影响,提出要重新制定旅游政策来促进文化旅游产业的发展[8]。Jarkko Saarinen等回顾了博茨瓦纳文化产业对现存文化、文化遗产吸引物和旅游多元化发展的影响,提出当地的文化旅游业对旅游业发展的公平分配、当地社区相关利益的协调、环境的可持续发展等方面的贡献是显而易见的[9]。Dr.Esmaeil Kavousy等基于文化指数,分析了伊朗的公共和私营部门的旅游业现状,提出了一种旅游产业现实与期望差距的模型[10]。

(二)关于文旅产业融合的产品研究

文旅产业经过融合,产生了文化旅游新的业态。1985年世界旅游组织提出了关于“文化旅游”的狭义定义,即“人们出于文化动机而进行的移动,如,研究性旅行,表演艺术,文化旅行,参观历史遗迹,研究自然,民俗和艺术,宗教朝圣的旅行、节日和其他文化事件的旅行”。西方学者将注意力更多地放在文化遗产旅游方面。Alexandros Apostolakis设计了一个遗产和旅游合并的模型,包括含义、动机和真实性三个阶段,并探讨了真实性对于遗产旅游融合的重要推动作用[11]。Jureniene V.探讨了立陶宛文化遗产和文化旅游产业的互动关系:一方面,文化旅游给现存的遗产实体以背景与意义;另一方面,文化遗产帮助保护当地历史和文化,为文化旅游产业的发展提供保障[12]。Edward Addo提出,欧洲遗产和传统制度以及节庆活动,不仅构成了加纳旅游产业的经营实体,还构成了吸引国内外游客的文化资本,加纳旅游业的发展完全取决于欧洲遗产和文化多元性[13]。Chhabra认为,遗产类旅游资源的原真性是衡量产品质量和游客满意度的重要因素[14]。

博物馆旅游、演艺和节事活动也是文旅产业融合的典型产品,它能够彰显地方文化艺术,有效地激活和弘扬地方文化。Beata Krakowiak梳理了波兰博物馆的发展历程,分析了通过博物馆开展的各类文化活动,强调了博物馆在波兰文化旅游发展中的重要作用[15]。Sanda Koèevar等以2005年在克罗地亚举办的博物馆之夜作为研究对象,分析了类似博物馆文化遗产旅游面临的问题与挑战,指出开发高质量的博物馆文化旅游产品的可能性[16]。Alvin Hung Chih YU等从艺术节的视角来尝试识别游客的动机,根据这些选定的动机作为游客分组的重要依据[17]。Ling Ma依据节庆旅游发展的历史和地理背景,将节庆旅游分为四类:当地的传统节日、本地当代节日、民族传统节日和全球当代节日[18]。还有学者关注具体的旅游演艺和节事活动对文化旅游业的影响,如,塞尔维亚世界音乐节[19]、爱尔兰节庆旅游[20]、英国爱丁堡国际艺术节[21],等。Connell提出,影视旅游目前已是很多旅游目的地一个新的旅游发展驱动因素[22]。一部成功的电影往往能够起到营销目的地的作用,如《指环王》的成功使新西兰的旅游知名度大幅度提升[23]。

(三)关于文旅产业融合的途径研究

二、国内研究进展

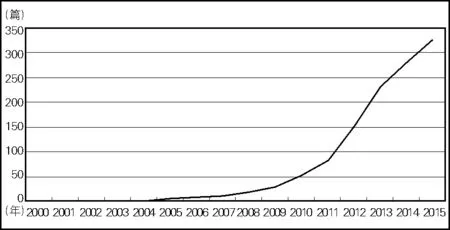

笔者在中国知网(CNKI)上以“文旅产业融合”为主题,检索时段为2000—2015年,模糊匹配可搜索到相关论文1 201篇,按照出版年份对现有文献进行统计,结果如图1所示。

图1 2000—2015年出版文旅产业融合文章篇数

如图1所示,国内学者对于两大产业的融合研究始于2005年,虽然研究起步较晚,但呈逐年上升之势,值得注意的是,2013—2015年发表的相关论文占总数的69.9%。据搜索发现,硕博论文有31篇研究文旅产业融合。比较有代表性的专著有李锋的《文化产业与旅游产业融合与创新发展研究》[28]、桑彬彬的《文旅产业融合发展的理论分析与实证研究》[29]、钟晟的《文旅产业融合发展研究——以武当山为例》[30]等。根据图1走势,可以初步预测,今后国内关于两大产业融合的研究成果将会进一步增加。经过遴选梳理,国内学者对于两大产业的融合研究主要体现在基础理论研究和实证研究两个方面,具体如下。

(一)基础理论研究

1.文旅产业关系研究

曹诗图等从文化对旅游的促进作用和旅游对文化发展的推动作用两个方面说明了旅游与文化是水乳交融、密不可分的关系[31]。张海燕等指出,旅游产业对文化产业具有引致效应,文化产业对旅游产业具有辐射效应与渗透效应,两者相互依存、互生互融、互动共进[32]。赵蕾等从旅游与文化的伴生性、旅游的开放性与文化的渗透性,说明了旅游对文化的吸纳以及文化对旅游的渗透是可能的[33]。除了定性研究两大产业的关系外,还有学者从定量的角度进行研究。鲍洪杰等采用物理学的耦合模型,分析了旅游产业和文化产业之间的关系,量化探讨了甘肃文旅产业的交互作用和关联关系[34]。张广海等利用投入产出表,分析出文化产业和旅游产业有很强的产业关联性,并从产业价值链的角度,分析了两个产业融合的过程[35]。冯超通过引入赫芬达尔指数,确立了文旅产业融合度的指标与测评方法[36]。李凌雁等运用融合度和探索性空间数据分析法,从时间和空间两个维度对文旅融合发展水平和时空差异进行定量分析[37]。候兵等人以长江三角洲地区为例,利用熵技术确定文化产业与旅游产业的产业水平评价指标的权重,并借鉴耦合度模型来构建融合发展模型[38]。

2.文旅产业融合动力机制研究

辛欣从外在驱动力和内在驱动力两大方面,构建了文旅产业融合的动力机制模型[39]。张海燕等人从企业行为、旅游者需求、政府引导、中介机构发展和市场机制五个方面,分析了文旅产业融合运作的驱动因素[40]。霍艳莲利用“三层次框架”,全面分析文化与旅游产业融合的机理;三层次分别是对立与统一及价值链传递、融合模式选择、融合阶段递进[41]。赵蕾等从产业融合的推力、拉力、支持力和阻力四个层面,构建了文旅产业跨界融合的动力系统[33]。王华东从供给与需求、产业融合的时间轴、产业融合的空间轴三个层面,探讨了文旅两大产业融合的机制问题[42]。

3.文旅产业融合路径研究

辛欣认为,文旅产业融合主要有资源、技术、功能、业务、空间和市场六种融合路径[39]。汪清蓉提出从制度文化、市场、资源三个方面进行文化产业与旅游产业深层次的立体整合[43]。李想从资源、市场、功能和技术四条路径,提出了丝绸之路文旅产业融合的具体对策[44]。不同的产业融合路径产生的产品不同:以资源融合为路径的文旅产业融合方面,张葳等人根据河北省域范围内博物馆旅游资源的现状与特点,提出了河北省博物馆旅游的开发模式,主要有设立特色纪念品店、提供配套的视觉服务、开设快餐店等休憩区等[45];以技术融合为路径的文旅产业融合方面,李美云分析了旅游景点业和动漫业的产业边界,探讨了旅游景点业和动漫业的产业融合过程和模式,提出了推动我国动漫产业与旅游产业融合发展的具体策略[46];刘艳兰通过对《印象·刘三姐》的实证分析,得出文化理念、科技手段及市场机制三者完美结合,可以创造出文旅结合的良好环境[47];在以功能融合为路径的文旅产业融合方面,钟菊华基于四川省休闲体育与旅游产业的关联性,提出了四川省休闲体育与旅游产业融合模式的构想[48]。

4.文旅产业融合效应研究

霍艳莲提出,文旅产业融合具有创新能力效应、竞争力效应、消费效应、区域整合效应[41]。但红雁等人提出,产业融合对四川旅游产业和文化产业发展具有催生产品创新、丰富产品内涵,推动市场拓展、改变市场结构,实现产业链的价值增值和成本节约,促进组织创新和管理创新,产业融合可延长产业生命周期五大效应[49]。石艳提出,文旅产业融合拓展了旅游业的内涵与外延,拓宽了文化产业的发展空间[50]。李锋较为全面地总结了文旅产业融合的7种效应[30]。

5.文旅产业融合模式研究

林玉香提出,文旅产业融合的模式主要有三种:产业渗透型、产业延伸型和重组型融合模式[51]。谌可佼提出了渗透型、整合型和延伸型三种文旅产业的融合模式[52]。张海燕提出,旅游业与文化业融合运作模式的具体实现形式:文化旅游圈融合运作模式、项目开发融合运营模式、文化旅游节庆与会展推广模式、文化旅游产品创新吸引模式[40]。袁俊等人提出文旅产业互动发展的三种模式:产业融合的旅游新产品模式、产业联动的新型旅游营销模式和产业链延伸的文化产业景点化模式[53]。阎友兵等人提出了区域内的文旅产业联动发展与区域间的文旅产业联动发展两种模式[54]。杨霞等人提出广西文旅产业融合发展的“阳朔模式”“黄姚模式”“恭城模式”“旧州模式”,并基于层次分析法,对这四种模式的综合效应进行了评价[55]。

(二)实证研究

国内学者对于文旅产业融合的实证研究,较多的是体现在地域个案的研究上。有的学者针对地理片区进行文旅产业的融合研究,例如,尹华光等人探讨了武陵山片区文化产业与旅游产业融合过程及其模式[56]。有的学者根据具体的省份进行融合研究。例如,但红燕以四川为例,分析了文旅产业融合的动因及其效应[49];李景初通过分析残差正态分布图和残差统计表,建立了河南省文化产业与旅游总收入融合发展的相关性模型[57];朱蓉以浙江省为例,探讨了基于产业融合的文化产业升级路径[58];吴倩以贵州省为例,分析了民族地区文化产业与旅游产业的融合发展问题[59];程晓丽等人探讨了安徽省文旅产业融合发展问题[60];陈瑾以江西省为例,提出了文化产业与旅游业融合发展机理及政策选择[61]。还有的学者结合具体城市和景点景区进行深入分析和研究。例如,方旭分析了咸宁文旅产业融合的现状和趋向,提出融合发展的对策[62];邓莹璐从政府、企业、市场三个方面,阐述了推动桂林文旅产业融合发展的政策建议[63];丁雨莲等人以深圳华强集团融合发展旅游主题公园为例,探讨了文旅产业融合的动因、路径与主体等[64]。以上论文大体从机理、路径与模式的角度,分析本地的文旅产业融合现状,有针对性地提出融合发展对策,推动了文旅产业融合实证研究的发展。

三、文旅产业融合的研究述评

通过对中外文期刊上发表的文献进行分析,我们可以看出,国内外关于文旅产业融合的相关研究呈现出以下特点及发展趋势。

(一)研究内容

国外对文旅产业融合的研究,主要集中在两大产业互相影响的研究、融合产生的产品研究和融合的途径研究三个方面,尤其注重对文旅产业融合产生的新业态的研究,关注旅游发展过程中的新业态存在的问题及对策,却较少涉及到两大产业融合的概念、类型、模式、机制等基础性理论研究。国内关于文旅产业融合的研究虽然起步较晚,但研究成果较多,如前所述主要体现在基础理论研究和实证研究两个方面。其中,基础理论研究主要集中于两大产业的关系、融合动力机制、融合路径、融合效应与模式,这些理论为文旅产业融合发展奠定了深厚的理论基础。但是,通过文献分析,有些基础性理论的准确性还有待商榷。例如,融合模式中关于渗透型、重组型和延伸型这三种模式的概念界定没有完全统一,以致于在实际运用过程中呈现不同的理解和概念的混淆,不利于理论的运用与推广,后期有待加强基础理论准确性的界定与研究。同时,我们也看到,国内学者非常注重产业融合理论的应用研究,不少学者结合具体地域开展实证研究,探讨两大产业融合的发展对策,并且开始关注产业关联和融合度的量化问题,研究内容从宽泛走向具体,注重深度分析,推动了文旅产业融合发展。

(二)研究方法

通过文献梳理我们发现,目前国内外针对文旅产业融合的研究多以定性研究为主,具体研究方法略有不同。国外学者善于运用归纳法,即从个案出发,通过问卷调查、深度访谈等方式,推导出文旅产业融合的相关问题。而国内学者善于运用演绎法,即运用文旅产业融合的基础性理论来探讨某一区域的文旅产业融合发展问题。同时,我们也欣喜地看到,很多学者运用定量的研究方法,探讨两大产业的融合度的问题,通过构建模型和对数据指标的统计与分析,更加明晰地说明两大产业融合的程度,提出了更加科学的发展对策。可见,研究方法已从单一逐渐走向多元。

(三)研究展望

尽管关于文旅产业融合的学术成果已经很丰富了,但是,学者们在这个论题上依然大有可为。我们可以从以下三个方面进行展望。一是从泛泛而谈到精准界定。有的学者通篇研究文旅产业融合的机理、模式、途径等多个方面,却没有对个别概念和内容仔细斟酌,使得有些基础性理论经不起推敲,学者们应集中探讨有争议的问题,例如融合的模式等,将基础性理论研究做得更加扎实与准确。二是从微观走向宏观。通过文献分析,国内学者约有60%的论文是借助某区域的个案研究来形成融合发展思路的,由于研究多集中在微观层面上某一特定区域文旅产业融合发展或者特定的文化旅游项目上,理论体系方面仍显薄弱,缺乏系统性和普适性。所以,无论是国外的研究还是国内的研究,都对文旅产业融合的相关问题缺乏系统、整体和综合的分析研究。今后应加强宏观层面的研究,旨在为两大产业融合发展提供对策指导。三是从少数学科知识借鉴走向多学科、多领域知识借鉴。通过文献分析我们发现,学者们对于两大产业融合的方法多运用产业经济学和营销学的知识来解释,侧重旅游产业对文化产业的影响作用。我们应当看到,文旅产业融合的源动力是旅游需求的多样化,立足旅游者的需求角度进行深入分析显得尤为重要。我们可借鉴文化学、哲学、心理学的知识,凸显文化的引领和导向作用,充分发挥文化产业对旅游产业的引领作用,多视角、多维度地探讨两大产业融合的具体问题,增强理论和实践的指导性。

[1] 赵磊.旅游产业与文化产业融合发展研究[D]:[硕士论文].合肥:安徽大学,2012.

[2] 衣莉芹.国内旅游产业融合研究述评[J].资源开发与市场,2013(1):106-109.

[3] 张俊英.国内外旅游产业融合研究进展述评[J].江苏商论,2015(8):38-41.

[4] 程锦,陆林,朱付彪.旅游产业融合研究进展与启示[J].旅游学刊,2011,26(4):13-19.

[5] 詹诗,金颖若.国内旅游产业与文化产业融合研究综述[J].乐山师范学院学报,2014(11):60-64.

[6] 章辉,金海龙.我国文化产业与旅游产业融合研究综述[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2015(3):23-28.

[7] Markwick M.Malta's tourism industry since 1985:Diversification,Culture Tourism and Sustainability[J].Scot.Geog,2001,3(115):227-247.

[8] A.M.Ogaboh Agba M V I A.Tourism Industry impact on Efik's Culture,Nigeria[J].International Journal of Culture,Tourism and Hospitality Research,2010,4(4):355-365.

[9] Jarkko Saarinen N M M J.cultural tourism:new opportunities for diversifying the tourism industry in Botswana[J].Bulletin of Geography.Socio-economic Series,2014(26):7-18.

[10] Esmaeil Kavousy D R R A.Model of Determining the Expectations Gap between the Status Quo and Desired Status of Tourism Industry Based on Cultural Indices [J].Asian Social Science,2011(7):75-83.

[11] Apostolakis A.The Convergence Process in Heritage Tourism[J].Annals of Tourism Research,2003,30:795-812.

[12] V.J.Interaction between Cultural Heritage and Industries of Cultural Tourism in Lithuania[J].Transformations in Business & Economics,2011(10):647-663.

[13] Addo E.European Heritage and Cultural Diversity:the bricks and mortar of Ghana's tourism industry [J].Journal of Contemporary African Studies,2001(4):405-425.

[14] Chhabra Aitchison T E.The cultural relics and a model of sustainable regeneration:manufacturing“pop”in the Rhondda valleys of south Wales[J].Managing Leisure,2003(7):128-130.

[15] Krakowiak B.Museums in cultural tourism in Poland [J].Tourism 2013,2013(10):23-32.

[16] Sanda Koèevar A.The Night of Museums as a Means of Tourism Evaluation of Cultural Heritage?[J].Pregledni èlanak / Subject review,2012(1):93-103.

[17] Alvin Hung Chih YU I Y.Segmenting art festival visitors by motivations [J].Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza”University of Iai,2012(1):213-226.

[18] Ling Ma A A L.Historical and geographical context in festival tourism development[J].Journal of Heritage Tourism,2012(1):13-31.

[19] Gligorijevic J.World Music festivals and tourism:a case study of Serbia's Guca trumpet festival[J].International Journal of Cultural Policy,2014(2):139-154.

[20] Quinn B.Problematising‘Festival Tourism’:Arts Festivals and Sustainable Development in Ireland [J].Journal of sustainable tourism,2006(3):288-306.

[21] V P R A.Festival as Creative Destination [J].Annals of Tourism,2003,30(1):7-30.

[22] Connell J.Film tourism——Evolution,progress and prospects[J].Tourism Management,2012(33):1007-1029.

[23] Jones D S K.Middle-earth Meets New Zealand:Authenticity and Location in the Making of The Lord of the Rings[J].Journal of Management Studies,2005(5):923-945.

[24] Binkhorst E.Creativity in tourism experiences:the case of Stiges.In Richards,G;Wilson (Eds.),Tourism,Creativity and Development[G].London:Rutledge,2007.

[25] Wilson G R J.Developing creativity in tourist experiences:A solution to the serial reproduction of culture [J].Tourism Management,2006(27):1209-1223.

[26] Jordan L.Tourism,Culture and the Creative Industries:Exploring the Linkage[J].Journal of Eastern Caribbean Studies,2012(37):1-5.

[28] 李锋.文化产业与旅游产业的融合与创新发展研究[M].北京:中国环境科学出版社,2014.

[29] 桑彬彬.旅游产业与文化产业融合发展的理论分析与实证研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[30] 钟晟.旅游产业与文化产业融合发展研究——以武当山为例[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[31] 曹诗图,沈中印,刘晗.论旅游产业和文化产业的互动与整合——以湖北省宜昌市为例[J].特区经济,2005(10):189-191.

[32] 张海燕,王忠云.旅游产业与文化产业融合发展研究[J].资源开发与市场,2010(4):322-326.

[33] 赵磊,余汝艺.旅游产业与文化产业融合的动力系统研究[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2015,24(1):66-71.

[34] 鲍洪杰,王生鹏.文化产业与旅游产业的耦合分析[J].工业技术经济,2010,29(8):74-78.

[35] 张广海,孙春兰.文化旅游产业融合及产业链构建[J].经济研究导刊,2012(12):152-154.

[36] 冯超.文化产业与旅游产业融合度研究[D]:[硕士论文].西安:西安外国语大学,2014.

[37] 李凌雁,翁钢民.我国旅游与文化产业融合发展水平测度及时空差异分析[J].地理与地理信息科学,2015(6):94-99.

[38] 侯兵,周晓倩.长三角地区文化产业与旅游产业融合态势测度与评价[J].经济地理,2015,35(11):211-217.

[39] 辛欣.文化产业与旅游产业融合研究:机理、路径与模式——以开封为例[D]:[硕士论文].开封:河南大学,2013.

[40] 张海燕,王忠云.旅游产业与文化产业融合运作模式研究[J].山东社会科学,2013(1):169-172.

[41] 霍艳莲.产业融合视阈下文化产业与旅游产业的融合效应、机理与路径[J].商业经济研究,2015(12):126-127.

[42] 王华东.贵州省旅游产业与文化产业融合发展研究[J].贵州财经大学,2012(5):14-17.

[43] 汪清蓉.文化产业与旅游产业整合创新模式研究——以佛山市文化与旅游产业为例[J].广东商学院学报,2005(1):68-72.

[44] 李想.丝绸之路旅游产业与文化产业融合路径探讨[J].山西师范大学学报(社会科学版),2015,42(3):85-88.

[45] 张葳,李彦丽.博物馆旅游开发模式研究——以河北省为例[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2010,33(2):46-50.

[46] 李美云.论旅游景点业和动漫业的产业融合与互动发展[J].旅游学刊,2008,23(1):56-62.

[47] 刘艳兰.实景演艺:文化与旅游产业融合的业态创新——以桂林阳朔《印象·刘三姐》为例[J].黑龙江对外经贸,2009(8):105-106.

[48] 钟菊华.四川省休闲体育产业与旅游产业融合模式研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2015,40(8):147-150.

[49] 但红燕,徐武明.旅游产业与文化产业融合动因及其效应分析——以四川为例[J].生态经济,2015(7):110-113.

[50] 石艳.产业融合视角下的旅游产业与文化产业互动发展研究[J].山东财政学院学报,2012(3):109-114.

[51] 林玉香.我国旅游产业与文化产业融合发展研究[D]:[博士论文].沈阳:沈阳师范大学,2014.

[52] 谌可佼.重庆旅游产业和文化产业融合发展的研究[D]:[硕士论文].重庆:重庆工商大学,2013.

[53] 袁俊,刘建徽.文化产业与旅游业互动发展模式研究[J].改革与战略,2011(5):123-126.

[54] 阎友兵,谭鲁飞,张颖辉.旅游产业与文化产业联动发展的战略思考[J].湖南财政经济学院学报,2011(2):55-60.

[55] 杨霞,陈显军,梁君.论广西文化产业与旅游业融合发展模式及其效应[J].广西社会科学,2014(6):28-33.

[56] 尹华光,姚云贵,王换茹.武陵山片区文化产业与旅游产业融合发展模式研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015(4):39-43.

[57] 李景初.河南省产业融合发展模式及路径分析——以文化产业和旅游产业融合发展为例[J].企业经济,2015(2):121-124.

[58] 朱蓉.基于产业融合的文化产业升级路径研究——以浙江省为例[J].改革与战略,2014(1):110-114.

[59] 吴倩.民族地区文化产业与旅游产业的融合发展研究——以贵州省为例[J].贵州民族研究,2012(6):124-127.

[60] 程晓丽,祝亚雯.安徽省旅游产业与文化产业融合发展研究[J].经济地理,2012(9):161-165.

[61] 陈瑾.文化产业与旅游业融合发展机理及政策选择——以江西省为例[J].企业经济,2014(5):122-126.

[62] 方旭.文化产业与旅游产业融合发展探析——以咸宁市为例[J].改革与战略,2013(3):91-93.

[63] 邓莹璐.桂林旅游产业与文化产业融合发展研究[D]:[硕士论文].桂林:广西师范大学,2014.

[64] 丁雨莲,赵媛.旅游产业融合的动因、路径与主体探析——以深圳华强集团融合发展旅游主题公园为例[J].人文地理,2013(4):126-131.

(责任编辑 陈咏梅)

Review on Integration Research of Domestic and International Tourism Industry and Cultural Industry

YANQinqin1,2

(1Hubei Radio & Television University,Wuhan Hubei 430074;2Business Management College,Hubei Science and Technology College,Wuhan Hubei 430074)

The paper summarizes systematically the studies of integration research of domestic and international tourism industry and cultural industry in the 21st century (2000-2015) based on CALIS foreign periodical network and CNKI electronic journal database,and sums up the characteristics and weakness of the current research in research content and method so as to provide references for the healthy and rapid development of integration of tourism industry and cultural industry.

tourism industry;cultural industry;industry integration

湖北省教育厅人文社会科学研究项目“湖北鄂西圈文化与旅游产业融合发展研究”,项目编号:13d135。

闫秦勤,讲师,硕士;研究方向:旅游管理。

10.3969/j.ISSN.2095-4662.2016.06.003

G122

A

2095-4662(2016)06-0017-07