我国侦查模式改革的路径选择

——以“一长四必”新机制之实施为视角

2016-12-21莫然,黄勇

莫 然,黄 勇

(1.广东金融学院 法律系,广东 广州 510521;2.广州市公安局 南沙区分局,广东 广州 511455)

我国侦查模式改革的路径选择

——以“一长四必”新机制之实施为视角

莫 然1,黄 勇2

(1.广东金融学院 法律系,广东 广州 510521;2.广州市公安局 南沙区分局,广东 广州 511455)

在司法改革的大环境之下,我国侦查模式也经历着从“口供本位”向“物证本位”转型的关键时刻。2014年公安部为进一步推动侦查模式之转型,出台了“一长四必”现场勘验新机制,并迅速在全国侦查机关中予以实施。从该机制之内容与推行方式可见我国侦查模式改革依然延续着以往运动式改革之路径。以广州市两基层公安机关在2012年至2015年现场勘验情况为样本,考察现场勘验新机制的实施效果并进而分析现有改革路径的正确性。调查结果显示:“一长四必”现场勘验新机制虽然短期效果显著却不利于“物证本位”侦查模式的构建和发展,有必要在保留其优势的同时做出调整,改变对短期效应的过分追求,重视侦查队伍的专业化建设,赋予侦查人员凭借专业知识做出判断的权力,同时完善侦查取证的配套法律法规,为侦查活动提供规范与指引。

“一长四必”;现场勘验新机制;侦查模式;物证本位;运动式改革路径

一、问题的提出:运动式改革路径能否

适用于我国侦查模式改革

我国司法改革历程中,侦查模式改革是一个被反复论及的话题,侦查模式改革已然成为我国司法改革的重要组成部分。我国刑事侦查取证活动长期遵循“从供到证”的侦查思路和取证方式,以犯罪嫌疑人供述为切入点,进而填充有罪证据,形成以口供为中心的证据链条。[1]185侦查取证过程中为获取口供不惜任由侦查权泛滥,强制措施适用标准被人为降低,司法实践中刑讯逼供行为大量存在,刑事诉讼法关于犯罪嫌疑人之权利保障的规定难以落实。[2]学界将此称为“口供本位”型侦查模式。该模式与“惩罚犯罪为主”之理想相契合,大大提高了侦查取证效率,有助于公安机关在短期内突破犯罪嫌疑人获得口供并迅速破案。虽然具有一定优势,但其弊端却更为突出。“口供本位”型模式之下所出现的形形色色的刑讯逼证、致伤致残、致死人命时有发生的情况,近年来曝光的多起冤案背后都可以看到“口供本位”型侦查模式的阴影。[3]随着我国程序法治理念不断深入人心,刑事诉讼法对人权保障的日益重视和强调,对侦查模式进行改革在学界与实务界迅速达成共识。1996年刑事诉讼法首次修改之际,公安部已正式提出将着手进行侦查模式的重大调整,朝着强调以实物证据的调查、收集和运用为主,以言词证据为辅的“物证本位”型侦查模式发展。

近二十年来,公安系统先后进行多项改革措施,从讯问录音录像制度的实施、强制措施适用程序的规范,到鉴定制度的完善、科学技术手段在侦查中的运用。但改革所涉范围不大,且在学界和实务界也未对改革目标形成统一认识,多由各地公安机关根据实际情况自行试点,因此改革措施各有侧重,并未呈现出一条明显的改革主线,改革的路径选择尚不明确。这一现象在2013年刑事诉讼法修改后得以改变,新刑事诉讼法首次规定“任何人不被强迫自证其罪”之基本原则并在此基础上重构刑事证据制度,以口供为核心的侦查取证模式赖以存在的根基不复存在,改革迫在眉睫。作为对新刑事诉讼法的回应,同时也是推动侦查模式改革的深入尝试,公安部在2014年召开全国刑事侦查会议,提出“一长四必”现场勘验新机制,将其作为侦查模式改革的重要举措之一。公安部一方面通过指示动员、重点工作部署、上级计划实施落实等各类宣传方式将新机制的基本内容由上而下迅速进行传达,确保基层公安机关尽快熟悉这一改革措施;另一方面要求各地公安机关会议结束后尽快建立由(区)市公安局长负总责的分级分类现场勘验工作新机制,实现刑事案件现场勘查全覆盖,切实提高犯罪现场的勘验数量与质量,做到现场必勘,信息必采、必录、必比。*参见杨帆:《刑警大队举办‘一长四必’现场勘验新机制培训》,中国警察网2014年3月10日,http://www.cpd.com.cn/n12550435/n19772165/n19772211/n19772879/c21938393/content.html。若说以往侦查模式的改革路径尚不明确,那么在推行“一长四必”现场勘验新机制的过程中便清晰可见其中诸多举措都呈现出自上而下的,按照政治动员方式来制定政策、动员资源、推广实施的运动式改革路径的样态。这也意味着在今后我国侦查模式的改革之中很可能将继续沿用这一路径。

运动式改革路径源于运动型治理机制,后者是我国政治领域中用以调节权威体制与有效治理间矛盾关系的一个重要机制,常常采用大张旗鼓、全面动员、政治动员的形式,震动和打断常规型治理机制的束缚和惰性以及这一状态所产生的既得利益,在短期内将上级的意图和信号传递到基层各个领域、部门,通过自上而下的各类运动方式调动资源和注意力来追求某一目标或完成某一特定任务。[4]运动式改革路径继承了运动型治理机制灵活与高效的优点,运用于司法领域,能够在短期内调动大量资源,打破常规司法程序形成的按部就班,消除司法保守衍生的惯性与惰性,确保改革意图能够自上而下得以贯彻和落实。正是这一优势,使其为公安部所青睐并用以推行“一长四必”现场勘验新机制,在短短数月内各地基层公安机关纷纷落实这一机制,刑事侦查实践的现场勘验率和物证提取数便得到显著提高,实务界与学界对此也多是赞誉之词。[5]

然而在这一片改革的“繁荣”背后却带来一个值得深思的问题:我国学界和实务界历来缺乏对改革方式及其后果的综合性考察与反思,热情的改革者总是过于强调改革的勇气与魄力,重视改革初期的显著成果,却缺少对改革路径的审慎,以及对改革后果的科学评估。运动式改革路径运用于侦查模式改革之中固然可以获得短期效果,然而需要我们付出怎样的代价?改革最终目的究竟是什么?我们所追求的不应当仅仅是表面上几组数字的变化,而应当是侦查取证思路和侦查方式的根本性转变,从对口供的执着转变为对实物证据的关注。我们目前所遵循的改革路径能否有助于实现这一目的?改革路径的选择与改革目标同样重要,是我们必须严肃考虑的问题。在这方面研究和思考的缺乏,在某种程度上与我国法学研究与司法政策研究一直缺乏实证研究传统有关。大多数关于侦查模式改革的讨论和研究,以及介绍国外经验的文章,都习惯于引用各种理论诉诸权威进行论证或者引证西方法治发达国家的例子,它们注意到了改革的动机、意图、公众接受程度等等,却没有对改革路径实际运作效果的考察和分析,没有用翔实的数据与经典的案例论证改革路径的可行性与科学性。[6]这恰恰是当前侦查模式改革研究所急需的。

本文尝试在这一方面有所突破,借“一长四必”现场勘验新机制实施之机,以广东省G市两个基层公安机关现场勘验情况作为研究样本,通过收集数据与典型案例,对该机制实施的具体状况进行实证研究,进而以此为视角对运动式改革路径适用于侦查模式改革之利弊予以考察分析,并尝试对我国侦查模式改革的路径选择做深入的反思。

二、实证考察与分析:“一长四必”现场勘验新机制之实践

公安部在2014年12月23日召开全国刑事侦查工作会议,总结多年来刑侦工作取得的成效、积累的成功经验,分析当前国际、国内社会形势,明确制约刑侦工作长远发展的瓶颈性问题,深入探讨如何适应新刑事诉讼法更为注重实体证据的转变。如何改变“口供本位”侦查模式,实现向“物证本位”模式的转型成为会议探讨的核心问题。“一长四必”现场勘验新机制正是在此次会议上被作为新时期打击犯罪活动的一项重要措施予以颁布,要求全国各地公安机关在刑事案件现场勘查中必须实行。

“一长”指区(市)公安局长对刑事案件现场勘验工作负总责,要按照适应实际工作需要的标准,统筹解决现场勘查人员、经费保障、装备配备、专业培训等问题,确保现场勘查工作效率和工作质量。“一长”是“四必”的前提保障。“必勘”是新机制最基础最核心的内容,要求各公安分局必须对辖区内所有刑事案件现场全部勘查。“必采”要求公安机关现场勘查发现的犯罪信息应尽可能全面采集,必须发现、固定、提取指、章纹、足迹、生物、微量等全部痕迹物证。“必录”要求刑事案件现场勘查的有关信息必须及时规范录入“全国公安机关现场勘验信息系统”。“必比”则是将现场勘查所获取的痕迹物证、有关信息必须及时进行检验和比对。会议要求各地公安机关将落实该现场勘验新机制作为当前一项重要任务,会后必须第一时间制定落实该机制的具体规定,并确保贯彻到基层刑侦工作中。由此可见,该新机制的推行清晰地显露出“运动式改革路径”的浓厚色彩,旨在短期内打破过去“口供本位”侦查模式的常规侦查方式,突破公安系统内部科层组织长期按部就班所形成的惯性,大幅度提高现场勘验率、物证提取率、检验率和比对率,将侦查取证工作的重点从口供转移至实物证据之上,并进而建立以实物证据为中心的“物证本位”侦查模式。然而这只是改革者对该制度的设想,迄今为止我们对于该机制的实际运行状况知之甚少,既不利于对新机制进行适时调整,也无助于对我国侦查模式改革路径之正确性与合理性的深入研究与判断。有鉴于此,笔者选择了广州市两个基层公安机关作为样本,对“一长四必”运行的实际情况进行统计分析,以数据为基础对现场勘验新机制,进而对我国侦查模式改革之路径选择的合理性进行考察与分析。

(一)研究样本的选择

广州地处我国对外开放的前沿阵地,经济发达,流动人口规模庞大,外来人员犯罪比例居高不下,更反衬出刑事案件侦查活动中警力严重不足。近年来广州市经过严打整治,有效遏制了六大类突出违法犯罪高发势头,但社会治安形势依然十分严峻。在“一长四必”现场勘验新机制出台后,广州市公安局迅速做出反应,组织专题研究贯彻落实意见,在认真总结试点工作经验的基础上,于2015年初在全市推行“一长四必”现场勘查新机制,制定印发了《广州市公安机关“一长四必”现场勘查工作方案》,要求建立由县区级公安局长负总责的分级分类现场勘查工作新机制,实现刑事案件现场勘查全覆盖,提高现场信息发现、采集、应用的深度和广度,全面提高现场勘查工作质量,切实提升打击效能,为打击刑事犯罪特别是多发性侵财型犯罪提供最基本、最全面、最直接的技术信息支撑。*《广州市公安机关“一长四必”现场勘验工作方案》,穗公刑【2015】109号.在上级公安机关的大力推动和敦促之下,“一长四必”新机制在广州市各基层公安机关的刑事侦查工作中得到迅速贯彻,虽然时间不长,但由于广州市刑事案件基数较大,贯彻力度强,却也足以为本文的研究提供充分的数据。因此,本文以广州市两个区基层公安分局为样本地,从中随机抽选2012年1月至2015年8月共300起刑事案件作为研究样本(其中2012年60起,2013年60起,2014年90起,2015年90起)。

(二)研究对象的确定

“口供本位”侦查模式在取证方面以获取口供为侦查活动之核心,遵循“从供到证”的侦查思维和方式,在这一模式之中,实物证据往往来自于犯罪嫌疑人的口供,侦查机关几乎不需要花费太多精力通过对现场进行勘验来发现、收集和固定实物证据。只要突破了犯罪嫌疑人获得口供,自然可以顺藤摸瓜找到其他证据。“一长四必”现场勘验新机制的提出正是针对这一侦查取证现状之弊端,通过硬性规定提高现场勘验率和物证提取数,旨在提高实物证据在诉讼中的地位和作用,显示其价值,从而降低侦查活动对口供的依赖。制度设计者的意图是明显的,然而新制度在贯彻过程中会出现许多不可预知的情况,甚至可能偏离既定方向。[7]112因此,对制度改革的过程保持密切关注并适时做出评估和调整是必需的,这也正是本文的目的所在。为实现这一目标,本文拟从研究样本中统计计算出现场勘验率、案平均物证提取数、补充勘验率、物证鉴定率以及案平均勘验时间等五组数据并以此为基础,采用统计分析与对比的研究方法,对“一长四必”现场勘验新机制的实施情况进行考察分析。

(三)数据统计与分析

1.现场勘验率与补充勘验率

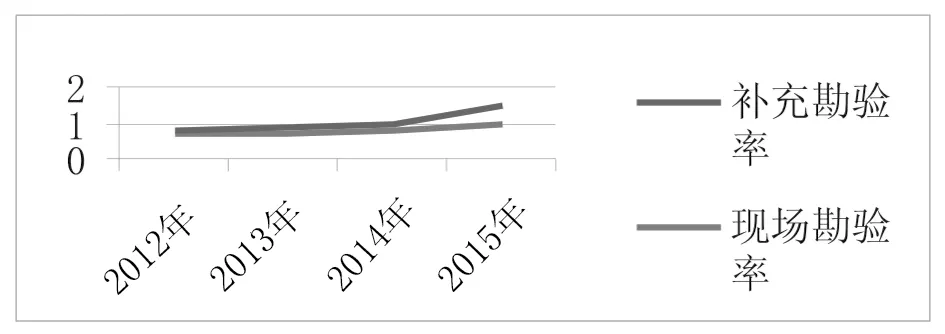

如表1显示,从2012年1月至2015年8月,现场勘验率呈上升趋势。尤其是进入2015年后,现场勘验率迅速提高至96.8%,与前一年相比增加了超过20%,涨幅十分明显。这说明在“一长四必”新机制实施后,且不论现场勘验质量如何,从数量而言确有显著提高。然而值得注意的是,随着现场勘验率的增长,补充勘验率也在迅速提高。如图1所示,现场勘验率与补充勘验率两条折线几乎在同一时间点开始迅速上扬。

图1:补充勘验率与现场勘验率对比图

补充勘查即在首次勘查结束后,因为某些原因再次对犯罪现场进行勘查的行为。根据《公安机关刑事案件现场勘验检查规则》第四十九条规定:对现场进行多次勘验、检查的,在制作首次现场勘验、检查笔录后,逐次制作补充勘验、检查笔录。现行刑事诉讼法司法解释第八十八条明确要求法院在审理过程中对补充进行勘验、检查的,应当着重审查勘验检查笔录中是否说明了再次勘验、检查的原由,前后勘验、检查的情况是否矛盾。由此可见,在实践中补充勘查被作为现场勘查的一种例外,使用的次数应当十分有限。但表1显示:2012年到2014年两个基层公安机关在刑事案件现场勘查方面的补充勘查率没有太明显的变化,基本维持在20%以下,符合补充勘查在立法中的定位。但是在2015年“一长四必”现场勘验新机制实施后却迅速上升至47.6%,即有接近半数的现场勘查都需要进行补充勘查,这不能不令人质疑。通过对研究样本进行更仔细的阅读和分析,我们发现补充勘查笔录普遍存在制作粗糙简陋,内容空洞重复的现象。在2015年抽选出来的120个案件中,有57个需要补充勘查,最终形成了79份补充勘查笔录。其中物证提取数为0,且在多份补充勘验笔录中只有现场方位和房子结构的描述,几乎不具证明价值。既是如此,又为何进行补充勘验?补充勘验率快速增长原因何在?以下两个案例是我们从研究样本中挑选出来的,应该可以回答以上疑问。

表1:现场勘验率与补充勘验率

案例一:2015年3月期间,某区在侦破一宗涉黑社会性质案件的过程中,专案组根据其中一名犯罪嫌疑人的供述,组织力量在东莞市某区的一所住宅内查获另一名犯罪嫌疑人(期间运用控制下交付的做法),并以非法持有毒品案立案侦查,在对嫌疑人的宅邸进行搜查过程中制作了搜查笔录和扣押清单,所有的法律手续皆完整正确。但由于“现场必勘”的硬性规定,公安部门领导人要求专案组必须提供现场勘验笔录。此时所谓的“现场”已经因为搜查而严重变动,从专业的角度已经没有勘验的必要,但是因为强制适用,所以只能临时补充了一份仅仅描述方位地点的勘验笔录。该笔录后被检察院质疑,专案组便通过补充勘验的方式进行补正,提交了一份补充勘验笔录,内容与首次勘查笔录的内容雷同,检察院对此予以默认。

案例二:2015年7月,某区警方审讯一名涉嫌开设赌场的嫌疑人,其在多次审讯中先后供述以前还在多处开设赌场。根据“现场必勘”的要求,警方立案后据此指派人员赴不同的地点进行勘验已经不存在的“现场”。所得结果都被作为该案的补充勘验笔录。

以上两个案例是“一长四必”现场勘验新机制实施后出现的众多补充勘查案件的典型代表。案例一现场被严重变动,其勘验笔录依法需要补正或作出合理解释;案例二现场早已不复存在,勘验笔录几乎没有证明价值。若在以往,这些现场都不需进行勘验,因为由此形成的勘验笔录难免有诸多问题,无法通过司法机关的审查。但是在“现场必勘”的口号之下,基层公安机关自然本着“宁可多做,也不放过”的原则,将这些现场也一并纳入勘验的范围。勘验笔录多半无法通过司法机关的审查,于是补充勘验便成为公安机关最便捷的补正方式。对于许多证明价值不大的勘验笔录,司法机关往往也不会较真,既然公安机关已经履行了补正手续,也不再多做要求。如此一来,补充勘验率便随着现场勘验率的增加而增长,绝大多数补充勘验并非因侦查取证所需,只是完成“必勘”的任务而已。

2.案平均物证提取数与案平均物证鉴定数

如表2所示,案平均物证提取数也在逐年增加,2015年较之2014年更是增加了70.3%,增长的速度和幅度甚至超过了现场勘验率。实物证据提取数量的增加, 一方面与勘验率提高有关,另一方面则得益于“一长四必”现场勘验新机制对实物证据的重视以及“物证必采”的明确要求。在案平均物证提取数持续增加的前提下,物证鉴定率却并未受到影响,依然保持在一个较为稳定的水平之上。从图2中可以直观地看到代表物证提取数的折线呈现出明显的增长坡度,代表案平均物证鉴定数的折线则十分平缓。

表2:补充勘验率与物证鉴定率

依照改革者之设想,随着所提取实物证据数量的增加,从中获取相关信息的可能性也随之增加,实物证据发挥作用的概率自然也会提高。根据《公安部刑事技术鉴定规则》的规定,与犯罪案件有关的物品、文件、痕迹、人身、尸体都应当进行刑事技术鉴定,尤其是从犯罪现场所提取的以上证据,应当尽快进行鉴定。

图2:案平均物证提取数与案平均物证鉴定数对比图

实物证据之客观性虽胜于言辞证据,但往往需要经过技术鉴定从中提取出有价值的信息。因此,若要实现改革者之愿望,提高实物证据提取数只是第一步,接下来更要提高实物证据的鉴定数。从统计结果来看,案平均物证鉴数并未因平均物证提取数的增加而提高,这说明大量被提取的证据并没有真正被“解读”,其中含有的证明信息并没有被发现,许多从犯罪现场提取的实物证据最终并未被转化成为有价值的证明信息。

不可否认,“一长四必”现场勘验新机制是我国侦查模式从“口供本位”向“物证本位”转型的重大举措,其涉及范围之广,效果之明显是此前各项措施所不能企及的。现场勘验率和案平均物证提取数的增加无疑是“一长四必”新机制实施积极效果的体现,直观地反映出这项改革措施在各地公安机关从上至下得到贯彻的程度。在短期内增幅明显、落实到位,正是运动式改革路径运用于侦查模式改革的结果。该机制通过政治动员的运动性方式和渠道来确保自上而下的政策意图得以贯彻和落实,采取各种方式宣传和动员在短期内将上级的意图和信号传递到各个下级部门。现场勘验率与案平均物证提取数的提高显示出“一长四必”现场勘验新机制在出台后已经迅速传达至基层公安机关,对过去“口供本位”侦查模式以口供为侦查核心的取证思路和方式已经产生了较大冲击和影响,实物证据对证明案件事实的价值和作用开始逐渐受到重视。在一派“繁荣”景象之下,改革者们更坚定了侦查模式改革的路径选择,几乎无人反思运动型治理机制运用于侦查模式改革领域所可能引发的负面效应。然而,补充勘验率的增加,案平均物证鉴定数的保持不变,却向我们呈现出另一幅图景。在短期效果的背后隐藏着改革路径选择而注定引发的种种弊端。遗憾的是,热情的改革者们看中了它的短期利益,缺乏对其负面效果的评估、利害关系的权衡以及应对措施的思考。本文对“一长四必”勘验机制的实施状况所做的考察分析,不仅仅出于全面了解该制度贯彻情况之愿望,更是为了以此为切入点,引起人们对侦查模式改革路径选择的反思。

三、反思与重置:侦查模式改革应是一个循序渐进的过程

“一长四必”现场勘验新机制的推行如同在我国刑事侦查领域中掀起一场暴风雨,短短数月内席卷各地,改革者们期盼着这场暴风雨所到之处将往日“口供本位”型侦查模式之痼疾连根拔起。表面上看,现场勘验率与案平均物证提取数迅速提升,直观地反映出这项改革措施在各地公安机关从上至下得到贯彻的程度,对过去“口供本位”侦查模式以口供为侦查核心的取证思路和方式已经产生了较大冲击和影响,实物证据对证明案件事实的价值和作用开始逐渐受到重视,改革似乎颇有成效。在一派“繁荣”景象之下,改革者们更坚定了侦查模式改革的路径选择,几乎无人反思运动式改革路径运用于侦查模式改革所可能产生的负面效应。然而,补充勘验率的增加,案平均物证鉴定数的稳定,却向我们发出另一种信号,提醒我们重新审视侦查模式改革的路径选择。

(一)运动式改革的负效应分析

正如前文所言,“一长四必”现场勘验新机制自推行以来走的便是运动式改革的路子,通过类似于政治运动的方式和渠道来确保自上而下的政策意图得以贯彻和落实,采取各种方式宣传和动员在短期内确保改革措施在基层公安机关得以实现,这得益于这一改革方式的高效与灵活,却也因此埋下了不利于侦查模式转型的种子。补充勘验率的快速升高和案平均物证鉴定数的缓慢增长正是运动式改革所固有弊端之体现。

1.运动型式改革否定了侦查取证活动之专业性

众所周知,侦查模式的转型需要经历一个漫长的磨合过程,在侦查领域中实现这一转变并不是可以一蹴而就的,因为转变的过程不仅涉及到思想观念形态之转换,而且还要以一定的物质、技术、资金为基础,更为重要的是要有一支高素质的侦查队伍,这支队伍不仅懂法律,更要懂技术。[8]侦查领域的专业化可以说是侦查模式能否成功转型的决定性因素之一。“物证本位”型侦查模式为有效保障犯罪嫌疑人之权利,减少侦查阶段对口供的依赖,需要很大程度限制侦查机关动用强制措施获取犯罪嫌疑人口供的权力;与此同时,为确保惩罚犯罪之力度,则需要在另一个地方赋予侦查机关更多自由,故而“物证本位型侦查模式”给予侦查人员更多在收集、固定、分析实物证据方面进行专业判断的自由,支持并鼓励他们基于自身专业技术知识,对侦查阶段涉及刑事技术方面的问题独自分析判断,并享有较大程度的自由裁量权。[9]由此可见,“口供本位型”和“物证本位型”两大侦查模式在侦查取证方面所秉承之理念截然相反,前者导致侦查机关权力滥用,后者却借助现代技术拓展侦查人员的认知能力,提高其专业化程度,通过从不限制犯罪嫌疑人权利的常规侦查措施中获取的证据,分析出许多对侦破犯罪具有重要价值的案件信息。孰优孰劣,一目了然。

显然,侦查领域专业化发展对侦查模式转型意义重大。然而,专业化的发展有着相对独立的专业化过程,最终会形成各自领域中的专业权威和独立的专业判断。侦查领域的专业化发展也不例外。然而,当前侦查模式改革所遵循的运动式改革方式不仅不利于这种专业化发展,反而对其有致命的削弱和阻碍作用。在“一长四必”现场勘验机制实施过程中,补充勘验率的快速升高便是最好的证明。

补充勘验作为现场勘验笔录之补正手段,一向被立法定位为“例外”,然而在“一长四必”现场勘验机制实施后,居然大有成为“常态”之势。从数据来看,有接近半数的案件需要进行补充勘验,且补充勘验笔录常常还不止一份。在“现场必勘”的口号之下,从事现场勘验的技术人员无法根据自身专业知识判断现场是否具有勘验价值或勘验条件,不得不对所有现场都进行勘验,这便注定了大量瑕疵勘验笔录的产生。这些笔录不能通过司法机关的审查,依法需要进行补正或说明。补充勘验因其程序简单,使用方便,成为公安机关最便捷的补正方式。在研究样本中,我们发现仅有的案件甚至有20多份补充勘验笔录,其内容基本雷同,显然是为应付司法机关审查,并无任何证明价值。

这一现象的始作俑者恰恰是运动式改革路径,为在短期内确保改革措施得以贯彻落实,需要借助高压手段在组织内部营造整齐划一的状态,以此强化和巩固下级组织对上级改革要求的绝对服从,不允许下级在改革措施的实施方面有丝毫变通,唯此方能最大程度压制住各种反对和阻挠,推动改革进行。因此,为实现“现场必勘”的硬性规定,基层公安机关对“何为现场”认知和专业分析的裁量权被彻底否定,不管具体情况如何,都必须无一例外进行勘验。如此一来,资源的浪费是最直接也最易为人察觉的后果;久而久之,基层公安机关便会噤若寒蝉,做事束手束脚,解决实际问题的能力和意愿被大大削弱,又哪里还有对专业技术判断的自由和尊重,哪里还会有组建培养专业技术队伍的动力呢?当一个侦查技术人员,面对一个毫无勘验价值或者根本不具备勘验条件的现场时,必须遵从政治口号的要求而放弃他的专业判断,为了上级的某些政治目的而不得不一次次将自己的专业价值判断束之高阁时,无论是他本人抑或是旁观者,都一次次目睹并经历专业技术被无视被虚化,这又如何能够塑造侦查领域专业化的地位和价值观?

2.运动式改革能有效破除旧制,却无助于构建新规

运动式改革路径的高效与灵活,使得“一长四必”现场勘验新机制实施初期如同在我国侦查领域掀起一场风暴,铿锵有力不容质疑的政治口号之下,多年来“口供本位型”侦查模式赖以存在的根基被撼动。风暴所到之处,虽能拔除以往痼疾,却也留下满目疮痍。须知改革之本在于立,破除旧制之目的在于构建新规。破,可以雷霆手段;立,则必须循序渐进。遗憾的是,运动式改革能破,却不能立。作为改革路径,这是它短期内改革成绩斐然的原因,却也是将成为改革难以为继的根源。案平均物证提取数的快速上升与案平均物证鉴定数的保持稳定,二者间的矛盾恰恰是以上论断的最好证明。

实物证据与言辞证据最大区别在于虽然其中蕴含大量案件信息,却很大程度上依赖于相应的技术鉴定手段,通过刑事技术鉴定从实物证据中获取相关信息。简言之,实物证据在司法实践中的作用大小不仅在于其数量,更在于其质量;质量的提高与其鉴定率密不可分。从前文所收集的数据可见,案平均物证鉴定数的增加非常缓慢,远远跟不上案平均物证提取数。到2015年,案平均物证提取数已达16,而案平均物证鉴定数则还停留在6,这意味着从现场提取的物证有半数并未接受鉴定,其中的证明信息也未被提取。为何会出现这样的矛盾?“物证必采”的要求中更多的是对数量的规定,对于所提取实物证据的质量方面则无明确要求,因此提高案平均物证提取数并不十分困难。然而确保大幅度增加的实物证据都能够进行技术鉴定和分析则并非易事,这需要有充足的技术人员和勘验鉴定设备两大硬件,需要长时期持续的资源投入和构建,绝非一日之功,而这也正是我国侦查改革领域急需解决的两大问题。

我国刑事诉讼法规定案件现场勘查的主体是侦查人员,但是,在我国公安机关侦查破案的实际中,现场勘验、检查主要由基层刑事技术部门的专业技术人员来承担。目前,鉴于警力配置的限制,这些技术人员兼具侦查人员、现场勘查、检验鉴定三种职能,随着现场勘验率、案平均物证提取数以及案平均勘验耗时的上升,技术人员工作量急剧加大,人员紧缺的问题凸显。[10]由于现场勘验率和案平均物证提取数这两个硬性指标不能违背,但案平均物证鉴定数却并未明确规定,因此在实践中被“无视”便不足为奇了。此外,要确保刑事技术鉴定结果的准确与科学,在人员培训、实验室建设、勘验设备、消耗性器材以及交通、通讯等设备方面的保障必不可少,否则即便提取到了实物证据,却很可能会因技术不足、设备不够等客观原因而沦为废品。[11]但是即便在广州这样的经济发达城市,对于基层公安机关勘验器材和技术经费方面的投入依然严重不足,且无法持续性,刑事技术经费保障长效机制未能建立,这也是实物证据鉴定率难以提高的另一症结。若以上问题无法解决,即便现场勘验率达致百分之百,所有实物证据都被提取,不仅无益于侦查模式转型,甚至可能愈发背离“物证本位型”侦查模式之基本精神。

由此可见,案平均物证鉴定率的提高关系到“物证本位型”侦查模式在侦查取证侧重点和取证思路方面的要求是否真正得到贯彻,但是案平均物证鉴定率的提高牵涉面甚广,需要诸多配套制度共同配合,反复尝试和调整方能实现。在运动式改革路径的狂风暴雨之下,人们关注的更多是对旧制度的批判和废除,很少能够静下心来思考,风雨过后应当如何重建新的制度。运动式改革方式从其本质而言,更多的是一种短期措施,着眼于短期效果,其改革过程往往带有过多的随意性。随着改革的深入,触及某些根本利益或者遇到更多阻碍时,原本大刀阔斧的改革步伐便难以为继。

(二)我国侦查模式改革的路径思考

我国侦查模式从“口供本位”向“物证本位”的转型,标志着侦查理念和侦查方式的重大调整,这在某种程度上可以说,我国侦查领域正经历着一场以刑事科学技术为主导的变革,朝着日益重视并提高科学技术在侦查中的作用,实现控制犯罪和保障人权兼顾的理想。[12]侦查模式的转换是从内至外的调整,不仅仅是单纯地提高某些数据,收集更多的实物证据,而是从以往过分倚重供述转向注意其他证据形式,从简单粗放的通过限制人身自由获得口供的取证方式转向借助刑事科学技术,通过不限制犯罪嫌疑人权利的常规侦查措施获取的证据。[13]

改革目标虽然早已十分明确,但是却没有通往这一目标的现成道路可走,只能在反复摸索和调整中慢慢前进。作为我国侦查模式改革的关键举措之一,在推行“一长四必”现场勘验新机制的过程中,原本隐约不清的改革路径逐渐清晰,运动式改革路径俨然成为我国侦查模式改革的首选路径。然而从当前实践情况来看,这一改革路径不仅不利于今后侦查模式改革的深入,反而会带来诸多负面影响,而当前所取得的改革成果恰恰为今后诸多隐患埋下了种子。

从当前实际情况来看,运动式改革路径所具有的高效与灵活的确有助于改革措施的推行。因此即便其有诸多弊端,也不宜将其完全否定和抛弃,可以在此基础上做出改良,保留这一改革路径的高效与灵活,软化它对专业化的本能排斥,同时抓紧时间完善物证本位型侦查模式所必需的一系列配套制度。

首先,在刑事侦查模式转型过程中大力发展并使用刑事科学技术,提高技术在侦查活动中的使用率和受重视程度,同时促进侦查分工进一步细化,保证侦查技术工作的独立性。刑事科学技术是侦查机关用来调查、分析作案人和案件证据的一种专门技术,现代侦查技术的发展在许多领域颠覆了传统的侦查取证方式,大大拓展侦查人员的认知能力,允许侦查人员利用不限制犯罪嫌疑人权利的常规侦查措施获取的证据信息。[14]但是刑事科学技术的运用离不开侦查技术人员个人的专业化判断和分析,科学技术在侦查领域中运用越广,留给侦查技术人员自由裁量和判断的空间也应当更大。但是我国侦查模式的改革却恰恰是一个不断弱化甚至剥夺刑事侦查人员的专业地位和判断的基础之上,“一长四必”现场勘验机制的出台,实质便是通过一个规范性文件将侦查人员在实践中判断是否有必要对现场进行勘验的自由裁量权彻底剥夺了。于是便出现了前文实证研究中的结果,大量不具备勘验条件或者勘验必要性的勘验笔录涌入诉讼程序之中,不仅无助于侦查模式的改革,反而进一步弱化侦查阶段取证行为的规范性与侦查阶段所获得证据的可靠性。当然,规范侦查取证行为,尽可能实现法律适用的确定性与统一性是有必要的,但却不应当以剥夺或者否定侦查人员的专业性判断为代价。正如审判程序一样,法定的程序不容违反,但审判者同样得以在一定程度内保留其自由裁量权。随着我国司法改革的不断深入,专业化是其必然的选择,这种趋势也会蔓延至侦查领域。因此,在侦查改革过程中,我们所选择的改革方式应当是加快刑事科学技术在侦查领域的推广,优化侦查队伍的专业结构,提高其专业化水平,保留司法实践中侦查人员进行专业化判断的空间,尊重其凭借专业知识做出的裁量结果。

其次,健全和完善侦查的配套法律、法规,进一步规范和细化侦查取证活动的程序规定。尊重侦查人员的专业化判断,同时也需要通过程序规范、约束和指引其判断行为。侦查模式的转型是一个循序渐进,从行为到理念的转变过程,侦查机关必须逐步摈弃长久以来的侦查习惯和思维定势,而这绝非易事,甚至会招致侦查机关的抵触和反感。当前我国侦查领域改革所采取的运动式改革之所以能够在短期内获得显著效果,与其能够大力制约基层公安机关的不满和抵制有很大关系。在改革初期,物证本位的理念未能树立,借助规范性文件对公安机关进行外在限制是必需的,然而有效的外在制约一系列相互配套的法律法规,而不是一纸孤立的规范性文件。从现有相关立法来看,我国侦查取证活动的程序十分欠缺,个别地方还有十分明显的空白,对侦查人员取证和运用证据的行为缺乏规范和指引。[15]此外,随着刑事科学技术的快速发展,对侦查取证活动的影响不容忽视,最为典型的便是监听技术在秘密侦查中的运用,允许侦查机关在犯罪嫌疑人完全不知情的情况下掌握其日常活动。这一方面大大提高侦查机关获得证据的能力,却也可能对公民个人权利带来极大的侵犯,因此必须严格规范监听技术在侦查活动中的适用,明确其启动条件、审批主体和审批程序等内容。这需要制定一系列精细的程序规范方能实现在转型期间逐步树立其物证本位的侦查理念。

人权意识的觉醒,法治改革的不断推进,科学的快速发展,都在共同推动我国侦查模式从“口供本位”向“物证本位”的转型与改革,“一长四必”现场勘验新机制的出台是作为改革主体——公安部面对这一大环境所采取的改革措施。从该机制推行的过程来看,以公安部为改革主体的侦查模式改革最终还是选择了运动式改革方式,其高效与灵活使得新机制在实施之初便取得了较为显著的效果,并在全国各地基层公安机关得以迅速推广。然而这一改革路径自身的劣势决定了它无法为侦查模式的转型提出持续的动力,反而还为今后侦查领域的发展埋下隐患。应当尽快对改革路径做出调整,一方面提高刑事科学技术在侦查活动中的使用率,赋予侦查技术人员凭借自身专业知识做出判断的自由裁量权;另一方面尽快完善规范侦查活动的一系列配套法律法规,填补法律对侦查活动规范的空白,为侦查取证活动提供充分的指引和规范。须知,侦查模式改革是一个循序渐进的过程,在路径选择方面应当具有长远的目光,而不是追求短期的效果或者表面的变化,唯此,我国侦查模式改革才能走上正道,并最终达致目标。

[1]陈瑞华. 刑事诉讼的中国模式 [M]. 北京:法律出版社, 2012.

[2]李建明:刑事证据相互印证的合理性与合理限度[J].法学研究, 2005,(6):39-43.

[3]王学成. 从赵作海案看侦查取证之监督 [J]. 国家检察官学院学报, 2010, ( 6):14.

[4]冯仕致. 中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释 [J]]. 开放时代, 2011, ( 1), 31;狄金华. 通过运动进行治理:乡镇基层政权的治理策略对中国中部地区麦乡“植树造林”中心中国的个案研究 [J]. 社会, 2010, ( 3), 24;孔飞力. 叫魂:1768年中国妖术大恐慌. 陈兼,刘泳,译. 上海三联书店,1999, 10.

[5] 王志桢,毕玉婵.创建新形势下的打击犯罪新机制——本刊专访公安部刑事侦查局局长刘安成[J]. 现代世界警察,2014,(6):33-36.

[6]李双其. 再论公安侦查机制改革 [J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2015, ( 3), 54;余新民. 论侦查观念的改变——从侦查方式的角度分析 [J]. 中国人民公安大学学报(社会科学版), 2003, ( 6), 127.

[7]陈瑞华. 刑事诉讼的中国模式 [M].北京: 法律出版社, 2008.

[8]任华哲. 中国刑事侦查程序改革之考量 [J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2009, ( 2):49.

[9]樊崇义. 从“如实回答”到“不得强迫自证其罪”[J]. 法学研究, 2008, ( 2):19.

[10]李震. 公安机关刑事侦查程序完善 [J]. 理论学刊, 2013, ( 11):82.

[11]王新,吴峰. 侦查取证的监督机制研究 [J]. 河北法学, 2012, ( 4):179.

[12] 万毅.转移与定位:侦查模式与中国侦查程序改革[J]. 现代法学,2003,(2):72.

[13]许尚金. 口供中心型侦查格局的成因与转变路径 [J]. 人民检察, 2008, ( 12):41.

[14]上官春光. 职务犯罪侦查专业化的表现及途径 [J]. 法学评论, 2009, (1):142.

[15]陈子军. 论刑事侦查模式及其构建路径 [J]. 求索, 2013, (9):128.

责任编辑:马 睿

On the Path Selection of Investigation Mode Reform in China-From the Perspective of the New Mechanism of "One Chief, Four Requirements"

Mo Ran1,Huang Yong2

(1.Dept. of Law, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China; 2.Guangzhou Public Security Bureau Nansha Branch, Guangzhou 511455, China)

Under the background of judicial reform, the investigation mode in China is undergoing the critical period of transferring from "confession evidence orientation" to "physical evidence orientation". In 2014, Public Security Ministry introduced the new mechanism of crime scene investigation with the name of "one chief, four requirements" which was soon adopted in law enforcement practice around China. Judging from the content of this mechanism and the mode of promotion, we can see the investigation mode reform in China still follows the path of campaigning reform. This paper tries to find out the effect of the new mechanism by examining the samples of crime scene investigation conducted by two local public security organs in Guangzhou city from 2012 to 2015. The result shows that the new mechanism of crime scene investigation can achieve a good result in a short time but has a negative effect on the construction and development of "physical evidence orientation" investigation mode. Therefore, adjustment needs to be made to maintain its advantages and avoid the excessive pursuit of short-term effects. The professional construction of investigation force shall be paid attention to by endowing the investigators with the power of making judgments according to their specialties. The relevant laws concerning investigation and evidence collection need to be improved to provide a norm and instruction for investigation activities.

new mechanism of "one chief, four requirements" scene investigation; investigation mode; physical evidence orientation; path of campaigning reform

2016-05-22

课题项目:全国教育科学规划课题“未成年人心态不良犯罪及其法律矫治措施研究”(EBA110324)

莫然(1983-),女,广东湛江人,广东金融学院法律系副教授,法学博士,从事侦查制度,刑事司法制度研究;黄勇(1983-),男,广东湛江人,广州市公安局南沙区分局刑警大队工程师,一级警员,从事刑事侦查技术研究。

DF793

A

1009-3745(2016)04-0030-10