冮官屯遗址出土的铁锁

2016-12-14肖新琦

肖新琦

冮官屯遗址出土的铁锁

肖新琦

[内容提要]位于辽阳市文圣区小龙镇冮官村北侧的冮官屯遗址是一处始于辽并沿用至元的窖址群,该遗址出土有10件铁锁,是目前辽宁地区出土铁锁最多的遗址,为铁锁研究提供了难得的实物资料。

江官屯 遗址 铁锁 金代

冮官屯遗址位于辽阳市文圣区小屯镇冮官村北侧,遗址地处太子河南岸,与燕州城址隔河相望。遗址南部为起伏平缓的丘陵地带,西距辽阳市区30公里,西北距西大窑村约6公里(图一)。该遗址最初发现于20世纪30—40年代,初步确定为一处始于辽并沿用至元的窑址群①。在此后的地表踏查中则发现了大量的瓷片、窑具等遗物。太子河河道不断南移和冲刷对窑址群造成了较为严重的破坏,临河窑炉多被河水冲毁,现在临河的断崖上仍可见有较厚的瓷片堆积。

图一 冮官屯遗址地理位置示意图

2013至2015年,辽宁省文物考古研究所对该遗址持续进行发掘,清理多座窑炉、灰坑、房址等遗迹,出土了大量瓷器、陶器和铁器等,其中出土铁锁10件,是目前辽宁地区出土铁锁最多的遗址,为铁锁研究提供了难得的实物资料。本文拟就该遗址出土的铁锁形制、结构、时代等进行初步研究,以就正于方家。

一、铁锁分类

共出土铁锁10件,皆残。锻制。平面呈扁环形。均为撑片式横锁。依据锁键形制不同分为三型。

I型,4件。仅余锁键,锁键呈曲尺形,一端嵌有簧片,另一端片状曲折,端头锻制成一穿孔,能使连接锁筒的锁栓穿过后闭锁。Z3:10,长22.9厘米、宽2.5厘米(图二∶1)。H18:7,长17、宽3.5厘米(图二∶2)。Y11②:3,长11.4、宽2.5厘米(图二∶3)。T9③:6,长11.3、宽2.1厘米(图二∶4)。

II型,2件。仅余锁键,锁键呈曲尺形,一端嵌有簧片,另一端曲折、扁宽。端头锻制成圆筒状,能使连接锁筒的锁栓与其闭锁。J1:3,残长16.7、宽4.6厘米(图二∶5)。Z3:24,长18、宽4.4厘米(图二∶6)。

1-4.Ⅰ型铁锁(1.Z3:10、2.H18:7、3.Y11②:3、4.T9③:6) 5、6.Ⅱ型铁锁(5.J1:3、6.Z3:24) 7~10.Ⅲ型铁锁(7.T7①:3、8.T9③:5、9.T7③:10、10. Z3:14)

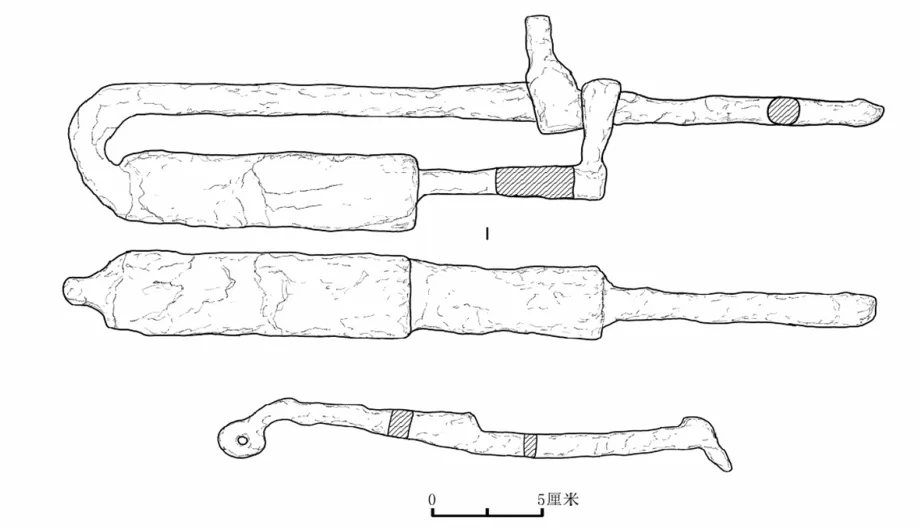

III型,4件。其中2件保存较好。锁键呈“U”形,连接锁筒的锁栓端头为一细圆筒,与锁键的一端形成类于圆形的“榫卯”结构。Z3:14,长23.5厘米(图二∶10)。T7①:3,仅余锁键。长16.3厘米(图二∶7)。T7③:10,长22.4厘米(图二∶9)。T9③:5,仅余锁键,长8.1厘米(图二∶8)。

图二 冮官屯遗址出土铁锁

二、铁锁形制结构及开闭原理

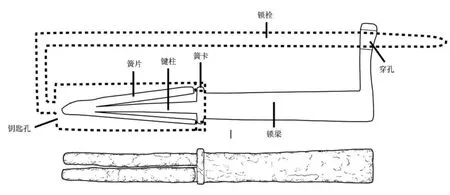

I型铁锁主要由锁键、锁筒、锁栓构成。锁键由锁梁、键柱、簧片三部分组成,末端设有一个扁片状穿孔;锁筒与锁栓连为一体,在外壳的圆筒外端边缘设有簧卡,锁筒与锁栓连接处开钥匙孔。闭合时锁键插入圆筒内,锁栓尖端插入锁键连接的穿孔内,直至簧片撑开,卡在外壳的簧卡上。开启时钥匙插入圆筒内,利用杠杆原理,把撑开的的簧片聚拢,使簧卡不在制约簧片,锁键移除外壳圆筒,同时锁栓也移出锁键末端的穿孔(图三)。

图三 I型铁锁结构示意图

II型铁锁与I型铁锁结构相近,只是部分构件做了改进,锁梁断面改为“T”字形,是两个铁条锻合在一起,大大增强了锁梁的强度,使其不容易被外力破坏。锁键末端的穿孔改为一个套筒,增加锁栓延入深度和稳固性(图四)。

图四 II型铁锁结构示意图

III型铁锁在外形上与I、II型铁锁区别不大,只是锁键稍有变化,变成“U”型锁键,主键体与I、II型基本相同,只是在另一端增加一个没有簧片的副键,呈圆柱状;锁筒与锁栓连为一体,锁栓一端锻成圆筒状。锁筒近锁栓端开钥匙孔。闭合时主锁键插入圆筒内,副键插入锁栓的套筒内,直至簧片撑开,卡在外壳的簧卡上,完全锁闭,其开启原理与I型相似。另外锁键和锁栓上分别锻出圆形穿孔,置于锁筒的左右两侧,推测应该有铁链或绳索相连,使铁锁开启后的两部分连在一起,便于开闭操作(图五)。

图五 冮官屯遗址出土铁锁

三、年代推断

遗址出土的铁锁分别位于②、③层及开口于③层的遗迹内,其时代下限不晚于金代晚期②。而窑址的始建年代不早于辽③。在此区间内遗物的时代判定需要借助类型学的方法进行比较判定。遗址内出土I型铁锁在辽代墓葬屡有出土。特别是朝阳前窗户村辽墓石棺前雕刻的版门上,对开的版门上各置一门鼻,雕刻一圆筒形横锁穿过门鼻,闭锁于门上④。准确定义了铁锁的使用方法,该墓属于辽早期墓葬(图六)。另外,在法库县叶茂台辽墓群8号墓出土的铁锁(图七),锁栓上还保 留一个铁制门鼻,应是从木质的门上脱落的。⑤1976年春,铁岭地区群众艺术馆文物组发掘清理了16号墓,出土一方墓志,墓主为卒于辽天庆二年(1112年)北府宰相萧义,始知这是一处重要的辽代后族萧氏的家族墓地。叶茂台肖义墓也出土铁锁,可惜损毁严重,形制不详,而叶茂台8号墓明显早于肖义墓,所以I式铁锁应是辽前期遗物。

图六 朝阳前窗户村辽墓石棺前雕刻

图七 叶茂台辽墓群8号墓出土铁锁

II式铁锁出土实例不多,在赤峰市哈喇海沟辽墓出土1件,出土时锁体尚穿于墓门铁门鼻内(图八)。发掘者称其“锁簧呈三棱形”⑥,根据墓葬形制认定为辽早期墓葬。而在辽宁地区的早期辽代墓葬中不见此类铁锁。如果II型铁锁时代更早的话,应该更加接近唐代铁锁风格,而在时代更早的唐代墓葬中亦不见此类铁锁,在陇海铁路以北的邙山脚下的薛丹墓⑦出土的铁锁(图九),以及西北大学长安校区M33号唐墓也出土的一副保存完好的铁锁⑧(图十)与I式铁锁在形制上非常接近。薛丹墓志文:“疾以长庆元年(821)岁在辛丑七月十一日,疾终于洛阳尊贤里之私弟,享年七十有七,是有准确纪年的墓葬。而II型铁锁在制作工艺和功用上明显优于I型铁锁,按其发展规律推断,应为辽代晚期遗物。

图八 赤峰市哈喇海沟辽墓出土铁锁

III型铁锁,在辽墓中不见,而其锻制精美,制作工艺更为先进。在遗址对岸的燕州城山城的金代房址中也有出土。由此可以判断,应为金代遗物。

图九 薛丹墓出土铁锁

图十 西北大学长安校区唐墓M33出土铁锁

结语

中国作为锁具的发源地之一,其历史是非常悠久的。锁与人类私有制同时诞生,在新石器时期就出现结绳为锁,最初是用兽皮包紧自己的财,外边用绳索反复打牢,要开启时,必得用一根用兽牙或兽骨制成的“错”,把绳结一层层挑开,这是中国最原始的锁与钥的雏型。到了公元前3000年的仰韶文化时期,中国先民就创造了装在木结构框架建筑上的木锁。随着金属材料的普遍使用,也相应出现了金属锁。到了东汉,金属锁具已经普遍开始制造和使用,汉代簧片锁具的制造技术在世界技术史上来讲是相当领先的。自汉代之后,锁具制造技术的发展缓慢,一些装饰性的锁具开始出现,严格意义讲,这类佩饰性的锁不具备“封缄器”的功能。而后的锁具只是在形制和功能略有改进,其他区别不大。直到19世纪中叶,这类簧片结构的锁具才退出舞台,被新式的弹子锁所取代。

冮官屯遗址出土的这批铁锁围绕窑址出土,应是窑址附属建筑防盗而用。多种样式的铁锁结构较复杂,闭合的筒状锁壳薄厚均匀,锁键与锁筒契合严密,达到了一定的精度要求;而锁键上簧片则需以不同材质的低碳钢制成才能具有并保持一定的弹性。所有这些,都离不开对诸如制锁部件的锻制、裁切、铆合、焊接等技术的掌握,显示出当时的制锁工艺已达到较高的水平。辽金时期的冶铁业比较发达,锻铸铁器技术较高。汉唐时期散入东北的匠人也对契丹、女真人的铁器发展产生了深远的影响。

中国古代锁具历经了几千年的演变,它身上所承载的是各个不同时期的社会文化写照,从它的造型设计、机械构造、机关结构等诸方面来看,冶炼、铸造、锻打冷作、动力、几何等学科,都能在锁具中有所体现,反映了历代社会政治、经济、文化、生活习俗等方面的状况。

[注释]

① 李文信:《辽瓷简述》,《文物参考资料》1958年第2期。

② 肖新琦:《冮官屯遗址2015年发掘简报》,待刊。

③ 路菁:《辽代陶瓷》,沈阳:辽宁画报出版社,2003年):“冮官屯窑窑址在辽宁省辽阳市东30公里太子河南岸的冮官屯村……此窑场大抵始于辽而盛于金,到元代逐渐废绝不烧。”叶喆民:《中国陶瓷史》,生活读书新知三联书店,2006年:“辽宁辽阳冮官屯窑窑址位于辽阳县东约7里的太子河畔,其北3里之处即烟台煤矿。根据考古调查得知,该窑始于辽,盛于金,到元代废绝不烧。”

④ 靳枫毅:《朝阳前窗户村辽墓》,《文物》1980年第12期。

⑤ 辽宁大学历史系考古教研室:《辽宁法库县叶茂台8、9号辽墓》,《考古》1996年第6期。

⑥ 赤峰市博物馆、松山区文管所:《赤峰市哈喇海沟辽墓清理报告》,《内蒙古文物考古》2008年第2期。

⑦ 赵会军、郭宏涛:《河南偃师三座唐墓发掘简报》,《中原文物》2009年第5期。

⑧ 宋薇:《西北大学长安校区唐墓出土铁锁的保护修复》,《剑南文学(经典教苑)》2012年第4期。

责任编辑:祝立业

K872.5

A

1009-5241(2016)06-0048-04

肖新琦 辽宁省文物考古研究所 馆员 辽宁 沈阳 110000