从中医“双心学说”探析冠心病合并焦虑的论治思路

2016-12-13王超王昀赵海滨

王超 王昀 赵海滨

·学术论坛·

从中医“双心学说”探析冠心病合并焦虑的论治思路

王超 王昀 赵海滨

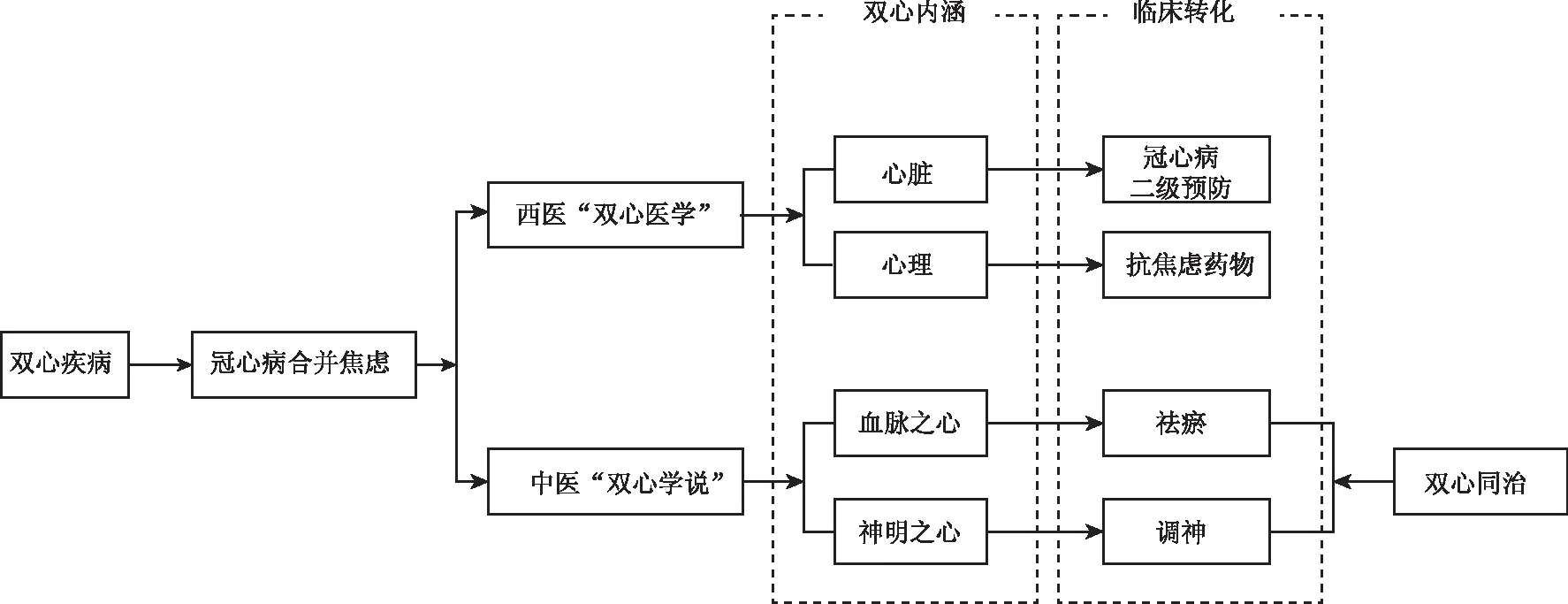

与现代医学的”双心医学”重视“心脏”和“心理”的深层关联不谋而合,中医“双心学说”强调“血脉之心”与“神明之心”双心一体,生理相依,病理互损,双心为病。在中医“双心医学”的指导下,应将“血脉之疾”和“神明之病”视为一体,做为心脏疾患的两个方面,将冠心病(胸痹)和焦虑(郁病)作为一个整体来研究其发病规律及证候特征,即“双心同治”:运用“祛瘀法”治“血脉之心”,“调神法”治“神明之心”。本文将结合现代研究进展阐述中医“双心学说”,借以探析冠心病合并焦虑的论治思路。

双心学说; 冠心病; 焦虑; 祛瘀调神; 心主神明

随着生活节奏的加快及老龄化社会的迅猛到来,冠心病流行趋势日益严峻。焦虑作为一种常见的精神障碍,在冠心病中的患病率约占40%~70%,远远高于在普通人中的患病率(5%~10%)[1]。而焦虑严重影响冠心病的远期预后,研究报道在焦虑人群中,急性心肌梗死后恶性心律失常、重度心力衰竭、休克等严重并发症的发生率和经皮冠状动脉支架植入术术后死亡的发生率明显高于非焦虑人群[2]。面对冠心病合并焦虑发病率高、危害严重这一严峻现状,胡大一等心血管专家提出了“双心医学”的概念,指出在治疗冠心病患者的同时,应该关注患者的精神心理状态,对合并焦虑的患者应进行抗焦虑治疗[3]。与“双心医学”中的“心脏”和“心理”异曲同工,提出中医“双心学说”,即“血脉之心”和“神明之心”双心一体,生理相依,病理互损,双心为病。

1 中医“双心学说”的理论依据

中医学对于“双心医学”的认识最早可追溯到《黄帝内经》,其中即论及精神因素对脏器功能的影响。将“双心医学”引入到中医基本理论中,从中医的角度去理解“双心”,即为心主血脉和心主神明的两大生理功能。

《素问·痿论》:“心主身之血脉。”《素问·五脏生成论》:“诸血者皆属于心。”条文中的“心”,即“血脉之心”,指心主血脉的生理功能,心气推动和调节血液循行于脉中,周流全身发挥营养和滋润作用。心主血脉失司,则可导致心脉痹阻,发为胸痹。《素问·灵兰秘典论》:“心者,君主之官,神明出焉。”《灵枢·邪客》:“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也,其脏坚固,邪弗能容也,容之则伤心,心伤则神去,神去则死矣。”《素问·六节藏象论》:“心者,生之本,神之变也。”《灵枢·本神》:“心藏脉,脉舍神,心气虚则悲,实则笑不休。”各条文中的“心”,即“神明之心”,指心主神明的生理功能,此处的神为狭义之神,指心可主持精神意识思维活动的作用。心主神明功能失司,则易致情志内伤,发为郁病。

现代医家也认识到心主血脉和心主神明功能异常与冠心病合并焦虑关系密切。冠心病归属于中医“胸痹”范畴,焦虑归属于“郁病”范畴。“胸痹”合并“郁病”,为典型的“双心疾病”,患者“因病致郁,因郁致病”。心主血脉和心主神明功能失调是胸痹和郁病发生并相互转化的机制,“血脉之心”和“神明之心”病理互损,双心为病。血脉失主,则神明无依,情志内郁,引发郁病,此为胸痹导致郁病发生的病理过程。国内外的流行病学调查显示,冠心病人群中焦虑的发生率高于正常人[1],其原因可能与冠心病应激导致的下丘脑—垂体—肾上腺轴异常,使交感神经系统过度激活进而引发代谢紊乱相关[4]。另一方面,心为君主之官,五脏六腑之大主,情志致病最易造成心功能失调,如患者情志抑郁,日久伤心造成心主血脉功能失调,则导致心脉痹阻发为胸痹。此为郁病引发胸痹的病理过程。研究显示,焦虑可恶化冠心病病人的预后[2],其机制可能因精神应激与自主神经功能紊乱、心率变异性增高、血管内皮损伤等因素有关[5]。因此,心主血脉与心主神明功能的失常,与冠心病(胸痹)合并焦虑(郁病)的发病密切相关。

2 中医“双心学说”的内涵

西医“双心医学”强调在治疗患者心脏疾病的同时应关注患者的精神状态,通过抗焦虑的药物或非药物疗法以实现患者的心脏和心理的“双心康复”。中医“双心学说”强调“血脉之心”和“神明之心”双心一体,生理相依,病理互损,双心为病。

2.1 “血脉之心”和“神明之心”双心一体,生理相依

心主血脉为心主神明的物质基础。《灵枢·本神》:“心藏脉,脉舍神。”《素问·八正神明论》:“血气者,人之神。”心主血脉,推动血液运行周身,从而维持人的整个生命活动,包括精神活动。心主神明为心主血脉功能的外在表现。人体精神充沛,意识清晰,神志正常,则反应了心血充沛,心脉得养。有研究通过中医基础理论指导下的情志干预对冠心病患者进行治疗,发现情志干预可有效缓解冠心病患者躯体及心理的不良症状[6];有学者采用辨证分型法在冠心病常规治疗上辅以抗焦虑的中药治疗,证明中药有效降低冠状动脉介入术后合并焦虑患者的症候积分及汉密尔顿焦虑量表评分[7]。另有学者采用冠心病常规治疗联合疏肝解郁中药汤剂治疗冠心病支架术后并发焦虑,相比于服用氟哌噻吨美利曲辛片的患者,中药可减轻患者的自觉症状,减少不良反应[8]。

2.2 “血脉之心”和“神明之心”病理互损,双心为病

心主血脉功能失调,可影响心主神明功能。若血脉无所主,则神明无所依,心主神明的功能必然受损,故而情志内郁,引发精神心理疾病。心主神明功能失调,亦可影响心主血脉功能。《景岳全书·郁证》:“情志之郁则总由乎心,此因郁而病也。”焦虑抑郁,忧愁思虑可耗损心血,使血脉受阻,影响心主血脉的生理功能。研究显示,长期的精神疾病对心脏造成的影响可等同于抽烟、酗酒等危险因素[9-10],伴有焦虑抑郁等精神障碍的冠心病患者相对于正常患者也更容易发生恶性心血管事件[1]。而焦虑等精神疾病在冠心病中的患病率也明显高于其在普通人群中的发病率[2]。

3 中医“双心学说”的应用

如上所述,各中医名家分别从各个不同的角度来论治冠心病(胸痹)合并焦虑(郁病),有一定的临床疗效,相对安全而不良反应少。不足的是,多数医家虽然将“神明之心”作为一个重要的致病因素去考虑,但都没有把冠心病(胸痹)和焦虑(郁病)作为一个整体去研究其发病规律及证候特征。

课题组认为,在中医“双心医学”的指导下,应将“血脉之疾”和“神明之病”视为一体,做为心脏疾患的两个方面,将冠心病(胸痹)和焦虑(郁病)作为一个整体来研究其发病规律及证候特征,即“双心同治”:运用“祛瘀法”治“血脉之心”,“调神法”治“神明之心”。如图1。

3.1 “祛瘀法”治“血脉之心”

《素问·痹论》:“心痹者,脉不通。”《素问·脉要精微论》曰:“脉者,血之府也……涩则心痛。” “血瘀”始见于《黄帝内经》,立论于王清任,其所创制血府逐瘀汤治疗“胸中血府血瘀诸证”。各种因素导致胸中血脉痹阻,瘀滞不通,不通则痛而发为胸痹。目前祛瘀法已成为治疗冠心病的关键方法之一,meta分析结果显示与单纯西医常规治疗相比,采用活血化瘀类中药联合西医常规治疗可抑制血小板活化和聚集,改善患者血管内皮功能,减少心绞痛的发作次数,并降低患者急性心力衰竭和恶性心律失常等不良心血管事件的发生率[11]。亦有大量的实验从不同层面揭示了祛瘀法治疗冠心病的作用机制。研究显示,祛瘀中药能够活化TGF-β1/Smads信号通路的调控,有效改善心梗后心室的重构[12-13],并能动员骨髓间充质干细胞“归巢”至心脏受损部位,并发挥受损心肌的修复作用[14]。总之,“血脉之心”异常可导致冠心病的发生,运用“祛瘀法”治疗血脉之心,可使血脉畅通,痹痛自解,邪去而正安。

图1 西医“双心医学”与中医“双心学说”

3.2 “调神法”治“神明之心”

《素问·举痫论》:“百病生于气也,怒则气上,……思则气结。”情志失调,神明之心异常,气机逆乱,郁而为病。研究显示,调神中药能够通过增加γ-氨基丁酸受体及其相关基因的表达,从而修复大脑海马区组织的相关病理变化,达到抗焦虑的效果[15]。调神常用方剂酸枣仁汤可有效改善患者的焦虑情绪,其所含的多糖和黄酮类成分可能是其抗焦虑的物质基础[16]。总之,“神明之心”异常可导致焦虑的发生,运用“调神法”治疗神明之心,可使精神内守,意识清晰。

3.3 “祛瘀调神”治“双心”

“双心同治”采用“祛瘀调神”治疗双心,将此治法运用于冠心病合并焦虑的患者,可发挥改善心肌缺血和抗焦虑的双重功效。“祛瘀法”在治疗“血脉之心”的同时,又可作用于神明之心;而调神法在治疗神明之心的同时又可作用于血脉之心。研究显示,血府逐瘀汤可影响脑内bcl-2和bax的表达,抑制细胞凋亡而保护心肌[17],同时调节5-HT的浓度以达到镇静的效果[18]。酸枣仁汤也可通过改善患者的情志因素而减少患者心绞痛的发生次数,改善心肌缺血[19]。以上研究揭示了“祛瘀法”与“调神法”相互作用的部分机制。基于“双心医学”的理论,改善心肌缺血可以促进患者焦虑的缓解,改善患者的焦虑又可反作用于心血管,两者效应可相互加强,放大治疗效果。

4 结语

冠心病合并焦虑患病率高,危害严重,西医虽然提出“双心医学”,指出应关注冠心病患者的精神心理状态,必要时给予抗焦虑治疗,但是由于抗焦虑药物存在临床耐受、撤药困难、费用高昂等缺点,且与治疗心血管病药物联用会引起恶性心律失常、体位性低血压,加重心肌缺血等不良反应,甚至恶化心血管疾病的远期预后,故而对患者使用冠心病二级预防药物联合抗焦虑的精神类药物目前是有争议的[20]。中医“双心学说”立论于《黄帝内经》,强调“血脉之心”与“神明之心”双心一体,病理互损,并在其指导下运用“祛瘀调神”法治疗“双心”,现代药理研究也揭示了“双心同治”的部分作用机制,为该病的诊疗提供了新思路。然而关于中医“双心学说”及“双心同治”的大规模临床试验、具体作用机制研究等尚需进一步完善,以便于为中医药诊治“双心疾病”提供更多的循证医学证据,使患者能够从中更好地获益。

[1] Doerfler LA,Paraskos JA.Anxiety,posttraumatic stress disorder, and depression in patients with coronary heart disease: a practical review for cardiac rehabilitation professionals[J]. J Cardiopulm Rehabil, 2004,24(6):414-421.

[2] 丁治英, 苏方成, 吴玉萍, 等. 急性心肌梗死合并情感障碍患者抗焦虑药物干预及预后因素分析[C]//中国转化医学和整合医学研讨会,广州,2015.

[3] 胡大一. 心血管疾病和精神心理障碍的综合管理——“双心医学”模式的探索[J]. 中国临床医生, 2006,(5):2-3.

[4] Hayward C, Wilson KA, Lagle K, et al. The developmental psychopathology of social anxiety in adolescents[J]. Depress Anxiety, 2008,25(3):200-206.

[5] Katerndahl D. Panic plaques: panic disorder & coronary artery disease in patients with chest pain[J]. J Am Board Fam Pract, 2004,17(2):114-126.

[6] 庄伟. 情志综合干预法对气滞血瘀型冠心病心绞痛影响的临床研究[D]. 济南:山东中医药大学, 2012.

[7] 刘果果, 孔维斌, 林柳如, 等. 中西医结合治疗PCI术后焦虑症临床研究[J]. 山西中医, 2015,31(12):23-24.

[8] 梁小华. 冠心病支架术后并发抑郁症患者抗焦虑治疗的中西医疗效对照研究[J]. 河北医药, 2015,(5):696-698.

[9] Smith TW, Ruiz JM. Psychosocial influences on the development and course of coronary heart disease: current status and implications for research and practice[J]. J Consult Clin Psychol, 2002,70(3):548-568.

[10] Bunker SJ, Colquhoun DM, Esler MD, et al. "Stress" and coronary heart disease: psychosocial risk factors[J]. Med J Aust, 2003,178(6):272-276.

[11] 刘曼君. 活血化瘀药干预冠心病疗效的系统评价[D]. 北京:北京中医药大学, 2012.

[12] 张秀静, 赵海滨, 王帅, 等. 血塞通对AMI后心肌重塑及TGF-β1/Smads通路的干预研究[J]. 北京中医药大学学报, 2013,36(12):837-840.

[13] 张秀静, 赵海滨, 王帅, 等. 转化生长因子β-1/Smads通路在急性心肌梗死后心肌重塑中的作用及祛瘀生新法的干预研究[J]. 中国康复理论与实践, 2013,(4):329-333.

[14] 赵海滨, 张秀静, 王帅, 等. BMSCs“归巢”在AMI后心肌重塑中的作用及活血化瘀药的干预研究[J]. 天津中医药大学学报, 2013,32(1):28-31.

[15] 张雪. 安神方抗焦虑作用的疗效观察及相关机制研究[D]. 广州:南方医科大学, 2012.

[16] 刘海凤, 谷丛欣, 范彦蓉, 等. 酸枣仁汤加减联合黛力新治疗广泛性焦虑症[J]. 长春中医药大学学报, 2014,30(5):895-897.

[17] 王大安, 蔺志华. 血府逐瘀汤干预急性心肌缺血心肌细胞凋亡与Bcl-2、Bax表达的实验研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2009,7(1):44-45.

[18] 高冬, 陈文元, 吴立娅, 等. 血府逐瘀汤诱导内皮细胞迁移的机制研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2011,17(16):120-124.

[19] 毕榕, 张泉, 姚平, 等. 养心安神药改善冠心病稳定型心绞痛心肌缺血的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2008,6(10):1135-1137.

[20] 黄立萍, 孙月吉, 孙文恒, 等. 抗焦虑药物治疗对ST段抬高型心肌梗死患者金属裸支架植入术的预后影响[J]. 医学与哲学, 2014,35(12):70-73.

(本文编辑: 韩虹娟)

北京市科技计划“首都特色”专项课题(Z161100000516136);北京中医药大学自主课题(2016-JYB-XS190)

100029 北京中医药大学[王超(博士研究生)、王昀(博士研究生)];北京中医药大学第三附属医院(赵海滨)

王超(1990- ),女,2015级在读博士研究生。研究方向:中西医结合防治心脑血管疾病。E-mail:wangchaozhongyi@sina.cn

赵海滨(1967- ),博士,主任医师,教授,博士生导师。研究方向:中西医结合防治心脑血管疾病。E-mail:haibin999@126.com

R541.4

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2016.12.010

2016-03-31)