译者之困

2016-12-10思郁

思郁

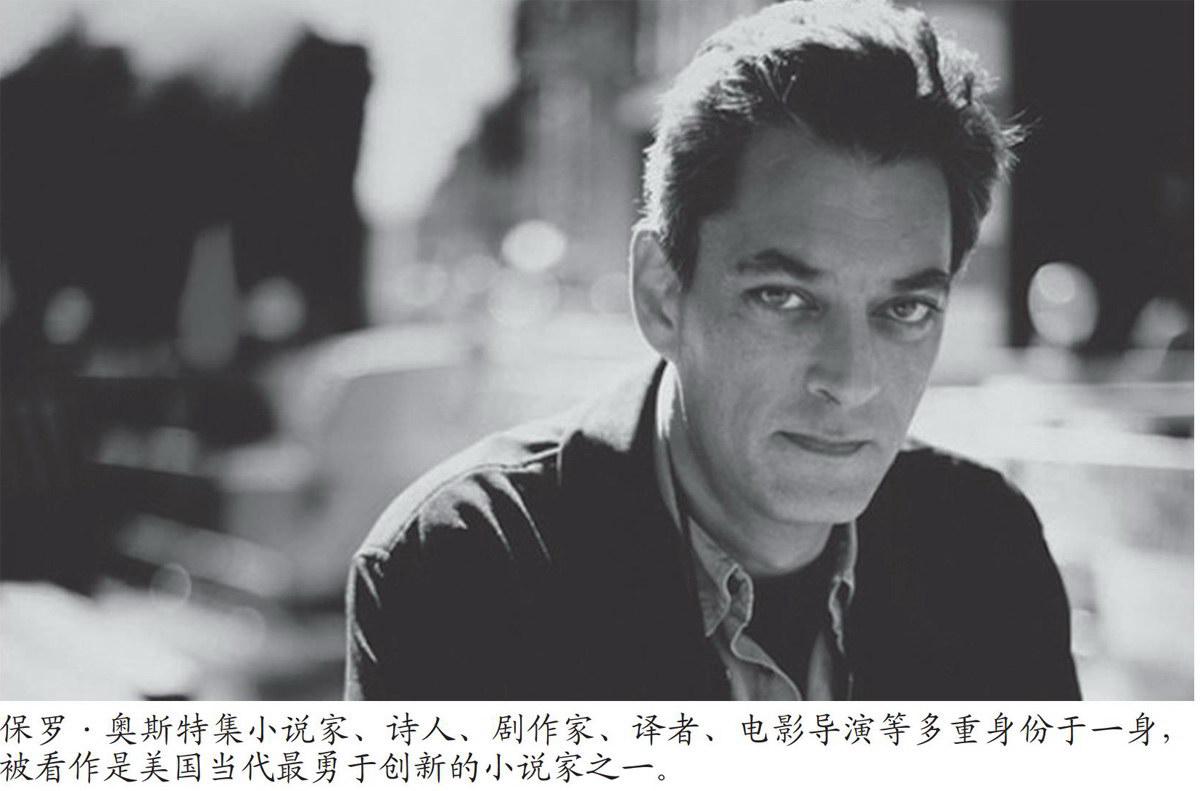

“我们太轻看了翻译,把翻译看成了一种技术工种,一种二手的创作,但是翻译有没有可能是一种原创?一种在每个时代都需要的、借助工具性的理解,让传统和经典重新焕发生命力,符合我们时代精神的一种原创?”美国小说家保罗·奥斯特的处女作《孤独及其所创造的》中,塑造了一位孤独的翻译家。他读法语书,翻译成英语,在这个过程中:“一个词变成了另一个词,一样东西变成了另一样东西。以这种方式,他告诉自己,它与记忆以同样的方式运作。他想象在身体里有一座巨大的巴别塔。有一段文本,它把自己翻译成无数种语言。迅速思考时,句子从他脑中涌出,每个词来自一种不同的语言,无数语言同时在他心里大声呼喊,喧闹声回荡在迷宫似的房间、走廊、楼梯上,有数百个故事那样高。他重复。在记忆的空间,所有事物既是它自己又是其他事物。”

奥斯特在成名之前,在法国流浪,以翻译和撰文为生,书中的这位孤独的翻译家大概就是他自己青年时期的写照。但是这段话涉及到翻译的很多基本问题,比如翻译是从一种语言到另一种语言,是一种解释性的移植。需要译者不单单擅长双语,而且最重要的是能够在双语所代表的两种相异的文化语境中穿梭自如。翻译是一种记忆的回响,一种文化的影响力,一种在他者的文化之镜中寻找自我意识的探寻之旅。

翻译是一项出力不讨好的工作,很少人愿意以翻译为生,除了生计考虑,翻译费用低廉,无法维持生存,更多的时候,我们视翻译为一种二手的创作。翻译好的是原著的功劳,翻译差的是译者背负骂名,总之都是为他人作嫁衣裳。其实说起来“翻译家”这个称呼都透着一股子二手科学家的范儿,借用乔治-斯坦纳的名言,我们可以说每位翻译家身上都有一个作家梦。很多年轻的译者投身翻译这项孤独的事业,是为了以后的写作积累经验。像上文中的奥斯特,对法国文学充满了景仰,才会去巴黎漫游,寓居在巴掌大的小旅馆中,每个孤独的夜晚就以翻译为业。这种理想主义情结是寄托一个写作者的作家梦,翻译是其中关键的一环。

翻译也只有在我们这个时代才凸显出了一种尴尬。这种尴尬很大程度上是因为把翻译变成一种职业,而不是人文素养的基础。当翻译日益被垄断为一种行业资源,翻译事业只能走向窄门化。翻译者的素养一再成为批评的焦点,好像我们只能停留在翻译的基础词汇挑错程度上,无法做更深度的翻译批评和对话,翻译的再创造变得高不可攀,这样的时代,怎么会产生经典的译本,所有的争论都只停留在细枝末节上,没有人在意真正的翻译是什么。很多年轻译者的狂傲程度令人咋舌,翻译几本书就觉得前辈的翻译一无是处,还有比这种翻译界内部的龌龊更令人齿冷的吗?

前不久,我在微博上发了一条关于翻译理论家乔治·斯坦纳的一句翻译的理论,翻译永远是最基本的了解和呈现,翻译者也总被称为诠释者,他说,好的翻译是“一面镜子看进另一面镜子里,交换了彼此的光”。这句话被朋友批评说斯坦纳根本不懂翻译。剥除了上下文的语境,这句话确实有些玄妙,但是想来又觉得触及到了翻译更深层的东西。我们了解到的翻译只是最基本的从一种语言到另一种语言,从一个词汇寻找到另外对应的词汇而已,但是从更层次说,任何翻译都是交流,都是经验的积累,都是文化的传递,都是文明的塑造,我们的历史借助于翻译才得以甄别,我们的古典文学借助于翻译才能现代化,我们对他者的文学的认知只有借助翻译才能做同情的理解,甚至很多古老的文化符号只有借助于翻译才能产生文化的关联。从这个意义上来说,我们的文化即是翻译。我们太轻看了翻译,把翻译看成了一种技术工种,一种二手的创作,但是翻译有没有可能是一种原创?一种在每个时代都需要的、借助工具性的理解,让传统和经典重新焕发生命力,符合我们时代精神的一种原创?

正如斯坦纳在他的翻译理论中所言:“文学艺术的存在,一个社会历史的真实感,有赖于没完没了的同一语言内部的翻译,尽管我们往往不能意识到我们在进行翻译。我们之所以能保持我们的文明,就因为我们学会了翻译过去的东西。这样说并非言过其实。”

既然提及到斯坦纳,不妨对这位文学批评家和翻译理论家多说两句。斯坦纳的父母都成长于十九世纪末的维也纳,在纳粹主义兴起之际,父母见微知著,转移到法国,1940年,同样预感到了危机,一家人再次离开欧洲,前往美国,才得以逃过法国沦陷的危机。斯坦纳回忆他早年的家庭生活,说他母亲终生保持着一种维也纳的作风,常常在讲话时以某种语言开头,用另一种语言结束,语言在屋子里流动,饭厅和客厅都是英语、法语、德语。他经常在育儿室听到一句德语,下一句在厨房听到的可能就是法语。在这种多语文化的环境中长大,所谓母语都变得多余。斯坦纳说,这三种语言对他来说平等存在,而且彼此保持基本距离,在他使用某种语言的时候,另外一种语言会突然蹦出来,就如同说母语一样自然。

茨威格在他的自传性写作《昨日的世界》中,也提到了那个太平盛世,人们是如何和平相处,1914年以前,世界是属于所有人的,人们想去哪里就去哪里,想在哪里待多久就待多久,不需要许可证和签证,也没有刁难,那些国境线不过是一些象征性的边界。随着一战、二战,这一切都变了:“后来我才感觉到,人的尊严在我们这个世纪失掉了多少。我们年轻时曾虔诚地梦想过我们这个世纪会成为自由的世纪,成为世界主义即将到来的时代。”随着尊严丧失掉的还有很多东西,比如各种语言的巴别塔建立了起来,人与人之间的沟通,文化之间的差异日益凸显,多种语言共存不再是人们生存的常态,语言的意识形态属性变得日益严重。其实我们都有这样的经验,推广的普通话让各地的方言生存的空间缩小到了博物馆的陈列位置。像斯坦纳这样的从小三语共存的生存环境不复存在。要知道一种语言还是一种文化,擅长多种语言的人,自然在多元文化的语境中穿梭自如,所谓翻译就像他说话一样容易。但是对我们现在被限制在一种语言和文化环境中的人而言,翻译就变成了利用各种工具性的词典和谷歌,加上各种猜疑性的推测才能完成的行为。个中差距,不言而喻。

俄国诗人奥西普·曼德尔施塔姆,像他的那些同类帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃、阿赫玛托娃一样,他们都是成长在一个多语的文化环境中,当他们被剥夺了写作和发表诗歌机会,就会借助于翻译完成一种变形的写作。他们如此专注这项工作,以至于早已将翻译看作是文学中最艰难和责任最重大的工作。在曼德尔施塔姆看来,翻译基本上是在外来材料的基础上创造一个独立的语言系统。所以翻译,“需要巨大的努力、专注、意志,丰富的创造性、知识的新鲜性、哲学的感性、庞大的词汇键盘,以及细心聆听的节奏、把握一个片语的画面并把它传达出来的能力;更有甚者,这一切都必须在最严格的自我控制之中完成。否则翻译只能算是篡改。翻译的过程需要庞大的神经能源的支出。这种工作耗尽和抽干大脑,甚于其他种类的创造性工作”。

对于他们来说,翻译已经不仅是维持生活的手段,还是一种自我拯救,让他们暂时忘却处境的险恶,这种处境正以无法遏止的力量把诗人变成无足轻重的一粒尘埃。换句话说,他们正在用翻译对抗一个帝国。