卫星通信近期发展综述*

2016-12-01郝才勇

郝才勇,骆 超,刘 恒

(1.国家无线电监测中心深圳监测站,广东 深圳 518120;2.国家无线电监测中心,北京 100037)

卫星通信近期发展综述*

郝才勇1,骆超2,刘恒1

(1.国家无线电监测中心深圳监测站,广东 深圳 518120;2.国家无线电监测中心,北京 100037)

随着对无所不在的通信需求和高数据率通信业务的不断增长,卫星通信所具有的无缝覆盖和通信容量大的优势将在新一代通信系统中发挥关键性的作用,卫星通信技术和信息通信产业也正在发生巨大的变革。对近年来卫星通信新技术和发展热点作了全面的综述,总结了多波束天线、星上处理的发展状况和卫星频谱资源的使用情况,概述了星地融合通信和卫星宽带通信并分析了发展中面临的挑战,展望了卫星通信的发展前景。

卫星通信;多波束天线;星上处理;星地融合;卫星宽带通信

0 引言

从 1964年在美国成立了国际通信卫星组织 INTELSAT,并于次年发射了第一颗商用通信卫星(“Early Bird”)以来,卫星通信技术及其应用蓬勃发展,取得了巨大的成功。除了在军事领域中发挥着关键性的作用以外,卫星通信已经成为了人们生活中不可或缺的一部分:为人们提供丰富多彩的电视广播和语音广播,为地面蜂窝网络尚未部署的偏远地区、海上和空中提供必要的通信,为发生自然灾害的区域提供宝贵的应急通信,为欠发达或人口密度低的地区提供互联网接入等[1]。

卫星通信与地面通信方式相比主要具有以下特点[2-4]:(1)覆盖范围广:地球静止轨道(GEO)卫星距离地面35 786 km,只需要三颗GEO卫星就能覆盖全球除两极以外的所有区域;(2)通信系统容量大:卫星频率资源相当丰富,能提供宽带通信服务,并可方便地向更高频段扩展;(3)快速向市场提供服务:建立地面通信设施迅速,开展新的业务和应用周期短;(4)灵活性高:卫星通信系统的建立不受地理条件限制,无论是大城市还是偏远山区或是海岛都可建立通信,且通信距离与成本无关;(5)灾难容忍性强:在自然灾害如地震、台风发生时仍能提供稳定的通信;(6)通信链路传输时延大:信号在GEO卫星与地面之间往返传输的时间约为 0.25 s,对时间敏感度高的应用如语音通话会受到通信延迟的影响;(7)通信链路传输衰减大:通信链路传输距离很远,造成了信号衰减较大,且高频段(如 Ku/Ka频段)易受雨衰、雪衰等不利天气影响;(8)信号视距传播:采用高频段信号通信,传输易受障碍物影响。

然而,长期以来卫星通信一直作为地面固定、无线或移动通信系统的一种补充通信方式[5]。例如,早期的卫星通信只是用在海运领域,这是由于地面通信网络受限于覆盖范围和技术,无法在海上提供服务。卫星通信系统要想在与地面通信系统的竞争中发挥出更重要的作用,还需要克服自身通信特性上的一些不足。例如:对于网络层存在的传输时延长、丢包率高及链路干扰等问题,需要采用新的算法和协议对网络层进行优化,从而使卫星通信适合于个人移动通信和宽带互联网接入;在物理层,由于卫星通信的视距传输特性,限制了部分区域特别是繁华市区的用户接入卫星网络,需要采用新的通信网络架构来推进卫星通信网络和地面通信网络的融合[6-8]。同时,信息通信技术的发展也促使我们从未来互联网发展的角度来重新定义卫星通信的作用。正如文献[9]指出,未来互联网一定是全球“任何地方、任何时间”都无处不在,必须能为社会在紧急情况下提供必要的帮助,而且必须是稳定可靠的。地面蜂窝网络受限于自身的局域覆盖属性,不能有效的满足这些需求。因此,未来互联网需要构建和融合两个基本通信网络:由地面蜂窝网络组成的局域网部分和由卫星网络组成的全局网部分。在这种新的通信架构下,卫星通信将充分发挥其全球通信无缝覆盖的优势而发展成为主导地位,不仅仅只是地面移动通信的辅助方式。

近期,卫星通信新技术的迅速发展和通信商业市场需求的不断增长,极大地促进了卫星通信业务和通信模式的创新发展,使当前成为卫星通信历史上最活跃的时期之一。本文总结了卫星通信近期发展的几种新技术,介绍了当前卫星通信的频谱资源使用情况,综述了星地融合通信和卫星宽带通信,并展望了卫星通信的发展趋势。

1 卫星通信新技术

1.1多波束天线

天线技术是卫星通信的关键技术之一,由于卫星通信链路传输距离很远造成了信号衰减很大,例如,GEO卫星的C频段信号(3.4 GHz-4.2 GHz)的链路衰减通常在200 dB左右。为保证稳定可靠的通信,需要地面站采用高增益天线和高灵敏度接收机,因此天线的尺寸和成本成为限制卫星通信发展的严重障碍[10]。早期采用甚小孔径终端(VSAT,Very Small Aperture Terminal)技术来缓解这一问题,天线系统由一个大型中心站与大量的小口径天线终端站共同构成一个星型网,利用中心站天线G/T值(天线增益对噪声温度比)高的优势来弥补小站天线因天线口径小、增益低导致链路余量不足的弱点[11]。然而,VSAT天线系统的灵活性不足,并且无法利用频率复用技术来提高频谱效率,卫星通信天线的发展已经转向了多波束天线。

多波束天线(Multiple Beam Antenna)从 2000年开始迅速发展,由于它能够实现高增益的点波束覆盖,又能在广域覆盖范围中实现频率复用,从而在卫星通信天线系统中得到广泛应用。多波束天线与数字波束成形不同,它使用大量的点波束实现广域范围覆盖,可用带宽被分为很多个子波段,从而在大量空间独立的点波束之间可以实现每个子波段的复用,这与地面蜂窝通信网络相似,显著地增加了频谱利用率和卫星通信容量[12-13]。在卫星通信系统中使用多波束天线的主要问题是相邻波束之间的干扰[14],文献[15-16]提出了几种使用多波束天线的卫星系统中使用频谱分配技术来降低干扰的影响。

多波束天线技术提高了转发器的功率使用效率和频谱资源利用率,是发展大容量卫星通信系统和增强卫星通信市场竞争力的关键技术。目前,多波束天线已经广泛应用在移动卫星通信业务(Inmarsat,Thuraya,ACeS,Iridium等),区域性直播星(DTV-4S,DTV-7S,Echostar-10,Echostar-14等),个人通信卫星(ViaSat-1,Jupiter-1,Anik-F等)和军事通信卫星(WGS,MUOS等)[17]。

1.2星上处理

传统的通信卫星特别是GEO卫星采用的是简单的弯管式转发器。近年来,用户对高数据率传输和无缝覆盖的交互式多媒体服务的需求快速增长,促进了宽带通信卫星的迅速发展,使得采用先进的星上处理(OBPOnboard Processing)、星上交换技术与现有的综合业务数据网(ISDN)和因特网的融合变得非常有必要[18-19],这极大地推动了OBP技术的发展。

OBP可分为再生式和非再生式两种处理方式。再生式OBP是卫星对接收的信号先在基带解调解码得到所传输的数据流,然后对数据流进行交换和重新合路,再重新将信号编码调制为新的数字调制信号;非再生式OBP是卫星对接收到的信号不进行解调解码而直接做相应的信号处理。

OBP最重要的作用在于支持星上交换,再生式OBP可在星上获得各路信号所传输的数据流,从而能支持任何方式的交换,如ATM交换、IP交换或电路交换等。如果在星上实现了IP交换,则卫星网络与地面互联网的融合将变得非常简单和方便[10],因而兴起了星上 IP交换研究与应用的热潮,许多原计划采用ATM交换的卫星通信系统都改用了IP交换,例如Spaceway、Astrolink、SkyBridge等[3]。

同时,OBP技术的使用增强了点波束天线的信号功率和方向性,从而减小了用户终端的尺寸和灵敏度要求,使得用户能够使用小型且廉价的终端进行通信,并可实现高数据率业务(如多媒体视频)。此外,由于OBP技术降低了卫星通信系统对发射功率的要求,这将减小卫星转发器非线性特性造成的不利影响并降低相邻信道干扰[20]。

2 卫星频谱资源

现阶段卫星通信发展的主要限制因素是频谱资源无法满足日益增长的新业务需求,造成了频谱拥塞和卫星干扰越来越严重的问题。同时,卫星通信系统与地面移动通信系统之间对频谱资源的竞争也越来越激烈。2015年11月,在日内瓦召开的世界无线电通信大会(WRC-15,World Radiocommunication Conference 2015)决定,对于C、Ku或 Ka频段的卫星固定业务、卫星移动业务和广播业务中,还没有完成全球统一的频段将被纳入新的WRC-19的议题,计划将从中选择适合的频谱分配给未来的IMT/5G使用。2016年2月,在北京召开了国际电信联盟无线通信部门5D工作组(ITU-R-WP5D)会议,重点讨论了5G通信系统与卫星通信系统的频谱资源共存与分配问题,5G系统在 6 GHz以下的候选频谱中,3 400 MHz-3 600 MHz和 4 800 MHz-4 990 MHz与目前的卫星固定业务之间存在一定的干扰问题;在6 GHz以上的频段将在2019年世界无线电通信大会(WRC-19)中展开讨论。未来的地面通信系统与卫星通信在高频段的频谱资源竞争将会更加激烈。

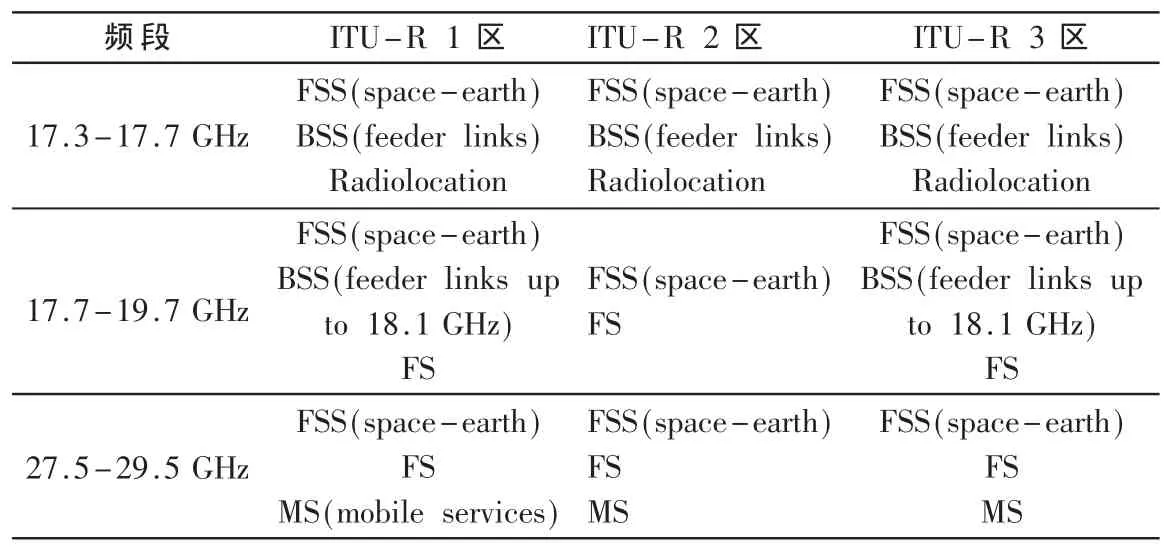

为了适应不断增加的带宽和数据速率需求,卫星通信系统需要从目前普遍使用的C/Ku频段(各有500 MHz带宽)向频率更高的Ka(2.5 GHz带宽)、Q/V(各有10 GHz带宽)甚至更高的频段扩展。近几年,卫星通信频谱资源扩展使用最广泛的是Ka频段,目前国际电信联盟(ITU,International Telecommunication Union)为Ka频段的频谱使用划分为三段:17.3-17.7 GHz,17.7-19.7 GHz和 27.5-29.5 GHz,详细分配情况如表 1。

表1 ITU-R Ka频段分配表(2012)

卫星通信中使用Ka频段与Ku频段或其他较低的频段相比,具有一些显著优势。Ka频段不仅具有更多的可用带宽,而且与同类尺寸的低频段天线相比Ka频段天线具有更高的增益。Ka频段的缺点是容易受到不利天气的影响,严重的雨衰和雪衰会导致通信质量大幅下降。因此,需要设计适合的地面通信系统和可靠的空中传输链路,通过调整通信系统参数如自适应编码调制(ACM,Adaptive Coding Modulation)可以减轻雨衰对通信造成的影响[21-22]。

目前,正在对40~60 GHz的 EHF(extremely high frequency)频段展开研究,探索该高频段在卫星通信中的应用[23]。向更高频段的频谱扩展推动了宽带卫星通信的快速发展,高通量卫星(HTS,high throughput satellite)系统应运而生。HTS系统结合了频谱复用和点波束天线技术,采用高阶调制,使用超宽带转发器,从而实现前所未有的带宽和吞吐量,将大幅降低传输单位比特数据的价格[24]。

尽管频谱资源在不断地向更高频段扩展,但有限的频谱资源始终是限制卫星通信发展的关键性因素。可以预见,随着越来越多的业务和应用在Ka频段广泛使用,频谱拥堵将使未来的Ka频段的业务发展变得十分困难。HTS系统提供的高性能服务已经受到Ka波段频谱稀缺的影响[25]。卫星通信网络的频谱管理与规划将在卫星通信系统设计中起到重要的作用,为了进一步提高卫星频谱资源利用率,一些研究者开始设计基于卫星Ka频段分配的认知无线电[26],在干扰可接收的条件下允许卫星通信以共享方式使用频谱。

3 卫星通信近期发展

卫星通信的迅速发展得益于通信技术、信号处理技术、通信设备制造水平的进步和通信商业需求的不断增长。现阶段的卫星通信系统正在尝试异构网共存,提供多样化的接入服务。未来的卫星通信将不再只是地面通信系统的补充,而是与地面移动通信系统和宽带因特网的紧密融合。星地融合通信和卫星宽带通信将是近期发展的热点。

3.1星地融合通信

地面通信系统无法实现真正的“无缝覆盖”,在人口密度较低的农村地区通常没有足够的蜂窝网,在海上和航空领域,更是无法通过地面网络来实现通信。卫星通信获得成功的关键是它的广域覆盖和快速向市场提供新业务,在市场相对较小的海上和航空领域卫星通信将长期保持优势地位,但是对于市场庞大的陆地领域,如:固定、移动通信和广播业务,将取决于卫星网络与地面通信网络融合通信(星地融合通信)。卫星通信新技术的发展,如多波束天线和星上处理等技术正在使星地融合通信成为现实[27]。

长期以来,由于地面蜂窝移动通信能够提供可靠且价格合理的服务,而卫星通信所需要的视距传播在市区难以保证,激烈的市场竞争和自身通信特性的限制导致移动卫星通信业务普及率很低。在21世纪初,为了克服上述的一些问题,并帮助卫星通信进入主流市场,卫星通信运营商成功得到了电信管理部门在世界许多地区组建星地融合通信网络的授权,通过增加地面部分扩展卫星通信网络,开启了真正无所不在的卫星通信,从而彻底改变了移动卫星通信[5]。美国的FCC(Federal Communications Commission)和欧洲的 European Commission已经授权卫星运营商增加地面辅助基站(ATC,Ancillary Terrestrial Component)到卫星网络。星地融合通信网络将会综合利用地面蜂窝移动通信(频率复用和非视距传播的特性)和卫星通信(广域覆盖范围的特性)双方的共同优点。例如,可以利用卫星网络的抗毁性和地面4G网络的高效性,来为自然或人为灾害提供应急通信[28]。典型的星地融合通信网络如图1。

星地融合通信系统的主要优点是补充移动卫星通信的覆盖盲区、增加卫星通信容量、实现无处不在的数字通信。从通信发展趋势来看,未来5G通信的发展应该是多层次的异构网,包括地面蜂窝 2G/3G、4G、陆地LAN(Local Area Networks)、地面广播和卫星通信网。星地通信网络融合的关键是卫星通信和地面通信系统与其他通信系统之间的协作,从而使得系统获得最佳的使用效率和用户体验。

同时,星地融合通信系统也面临着一些挑战:

(1)无缝切换:通信网络融合的基本需求就是在移动卫星通信和地面通信网络之间实现无缝切换,设计一个可靠的切换机制必须考虑卫星通信和地面通信系统在发射功率和传输时延之间的差异。文献[29]提出了自适应切换算法,通过估计卫星和地面通信网络接收的信号强度降低到预设门限的概率,来实现无缝切换。

(2)通信兼容:兼容性要求同一设备能在卫星和地面通信网络中通用,需要重新设计空中接口和两者的物理层,从而保证用户终端具有相同的使用频率和基带芯片[30]。

(3)干扰:干扰是星地融合通信网络的主要问题之一,在网络内部或卫星与地面通信网络之间可能存在着干扰。最严重的干扰是地面用户使用相同的上行频率传输到达卫星,星地融合通信运营商需要同时在空管基站和卫星网关中采用干扰消除技术[31-32]。此外,设计优化的频谱管理策略,提高卫星部分和地面部分的频率复用效率,也是降低星地网络之间干扰的有效方法。

3.2卫星宽带通信

对于互联网接入而言,卫星通信通常被作为传统的接入网络(如3G、电缆或 ADSL)无法为用户提供服务情况下的一种补充通信方式[33]。近几年来,通信行业对高数据率传输业务和宽带多媒体应用的需求空前增长,同时卫星通信技术快速发展,如多波束天线、星上处理、频谱复用技术,尤其是新的TCP版本和改进的TCP加速机制,显著提高了基于卫星链路的 TCP性能[34-36],使卫星宽带通信成为现实。

随着宽带卫星通信系统和空间组网技术的发展,互联网逐渐从地面网络扩展到空间网络,卫星通信逐步进入互联网应用时代。空间网络是以同步或中低轨道卫星等空间平台为载体,通过一体化互联网支持实时采集、传输和处理大数据,为用户提供更大范围和更高质量的互联网服务。Google公司于 2014年宣布将投资10亿美元发射180颗低轨小卫星,提供互联网业务;近期,OneWeb公司启动世界上最大的卫星互联网计划,将发射648颗卫星建立一个覆盖全球的低轨道卫星网络,后续还将发射2 400颗卫星,以提供宽带互联网接入服务。

目前正在应用的典型卫星宽带系统是国际海事卫星公司(Inmarsat)的 Global Xpress全球移动卫星宽带系统[37]。Global Xpress是世界第一个商用高速宽带卫星通信网络,运行在Ka频段,由三颗GEO卫星组成,每颗卫星提供89个Ka点波束。从2013年12月发射第一颗卫星 Inmarsat-5 F1到 2015年 8月成功发射第三颗卫星Inmarsat-5 F1以来,Global Xpress的三颗卫星提供全球超过 99%覆盖区域的高速移动宽带通信业务。Global Xpress在容量、吞吐量、用户终端成本和通话费用方面有了显著的改善。系统使用Ka波段(2.5 GHz可用频谱资源),是Ku波段带宽的5倍,通过 60 cm小终端支持下行高达 50 Mb/s和上行 5 Mb/s的高数据率[38],前向链路采用了TDMA接入,回传链路采用了自适应调制和编码,以及采用了功率控制和分集技术等来弥补衰落造成的影响,提高了信道利用率。

通信技术和宽带网络发展水平虽然有显著的提升,但宽带通信的普及程度还相对比较薄弱。ITU在2015年9月份公布的研究报告显示[39],地球上仍有 40亿人无法接入互联网,其中90%人口生活在发展中国家。工信部发布的统计数据表明[40],截至 2015年 8月底,我国尚有约5万个未通宽带网络的行政村,农村宽带家庭普及率比城市地区低约40个百分点。构建卫星宽带通信网络有望改变这一局面。由于卫星通信具有广泛的覆盖范围,较高的成本效率尤其是在低或中等的人口密度的区域和快速提供通信服务,可以预见,卫星通信系统将扩展高质量的电信网络,实现无处不在的宽带网络接入,在全球宽带通信服务中发挥重要的作用。

4 结束语

卫星通信技术近期发展的关键是高效的功率利用和带宽调制、传输链路的自适应编码调制、完善突发性业务接入技术、资源预留算法、星上处理、网络融合和低成本移动终端,从而确保卫星网络与地面蜂窝系统的无缝融合,提供稳定可靠的卫星宽带通信服务,同时有效地利用卫星轨道和频谱资源。

卫星通信在未来信息通信系统中的发挥着关键的作用,卫星通信的无缝覆盖和大容量的优势将产生巨大的经济价值和社会效益,其发展前景非常具有吸引力。同时,卫星通信也面临着很大的挑战。例如,卫星轨道和频谱资源正越来越紧缺、卫星干扰越来越频繁、通信网络融合中高效切换技术和频谱分配策略需要进一步的完善、卫星宽带通信中的带宽管理和服务质量控制等。卫星通信网络也需要重新考虑如何增强交互性、动态性、情景感知以及网络融合效率等方面问题。

[1]PELTON J N.Overview of satellite communications[J]. Progress in Astronautics and Aeronautics,2003,202:1-18.

[2]RODDY D.Satellite communications[M].McGraw-Hill Prof Med/Tech,2006:46-57.

[3]LUTZ E,WERNER M,JAHN A.Satellite systems for personal and broadband communications[M].Berlin:Springer,2012:68-80.

[4]EVANS B G,THOMPSON P T,CORAZZA G E,et al.1945-2010:65 years of satellite history from early visions to latest missions[J].Proceedings of the IEEE,2011,99(11):1840-1857.

[5]SADEK M,AISSA S.Personal satellite communication:technologies and challenges[J].Wireless Communications,IEEE,2012,19(6):28-35.

[6]AKYILDIZ I F,AKAN B,CHEN C,et al.InterPlaNetary Internet:state-of-the-art and research challenges[J]. Computer Networks,2003,43(2):75-112.

[7]CAINI C,CRUICKSHANK H,FARRELL S,et al.Delayand disruption-tolerant networking(DTN):an alternative solution for future satellite networking applications[J]. Proceedings of the IEEE,2011,99(11):80-97.

[8]TALEB T,HADJADJ-AOUL Y,AHMED T.Challenges,opportunitiesMand solutions for converged satellite and terrestrial networks[J].Wireless Communications,IEEE,2011,18(1):46-52.

[9]CORAZZA G E.The integral satCom initiative towards FP7[M]. Satellite Communications and Navigation Systems.Springer US,2008:629-632.

[10]易克初,李怡,孙晨华,等.卫星通信的近期发展与前景展望[J].通信学报,2015,36(6):17-33.

[11]RAO S,TANG M,HSU C C,et al.Advanced antenna technologies for satellite communication payloads[C]. Antennas and Propagation,2006.EuCAP 2006.First European Conference on.IEEE,2006:1-6.

[12]RAO S K.Parametric design and analysis of multiple-beam reflector antennas for satellite communications[J].Antennas and Propagation Magazine,IEEE,2003,45(4):26-34.

[13]周乐柱,李斗,郭文嘉.卫星通信多波束天线综述[J].电子学报,2001,29(6):824-828.

[14]LI G,LIU H.Downlink radio resource allocation for multicell OFDMA system[J].Wireless Communications,IEEE Transactions on,2006,5(12):3451-3459.

[15]YANG L,ZHANG Y,LI X,et al.Radio resource allocation for wideband GEO satellite mobile communication system[C]. Wireless Communications&Signal Processing(WCSP),2013 International Conference on.IEEE,2013:1-5.

[16]MONTERO J M,OCAMPO A M,FONSECA N J G.C-band multiple beam antennas for communication satellites[J]. Antennas and Propagation,IEEE Transactions on,2015,63 (4):1263-1275.

[17]RAO S K.Advanced antenna technologies for satellite communications payloads[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2015,63(4):1205-1217.

[18]IBNKAHLA M,RAHMAN Q M,SULYMAN A I,et al. High-speed satellite mobile communications:technologies and challenges[J].Proceedings of the IEEE,2004,92(2):312-339.

[19]FARSEROTU J,PRASAD R.A survey of future broadband multimedia satellite systems,issues and trends[J].IEEE Communications Magazine,2000,38(6):128-133.

[20]WITTIG M.Satellite onboard processing for multimedia applications[J].IEEE Communications Magazine,2000,38 (6):134-140.

[21]王艳岭,达新宇.Ka频段自相关雨衰预测模型[J].西安交通大学学报,2011,45(2);78-81.

[22]BISCHI H,BRANDT H,DE C T,et al.Adaptive coding and modulation for satellite broadband networks:from theory to practice[J].International Journal of Satellite Communications and Networking,2010,28(2):59-111.

[23]CIANCA E,ROSSI T,YAHALOM A,et al.EHF for satellite communications:the new broadband frontier[J].Proceedings of the IEEE,2011,99(11):1858-1881.

[24]FENECH H,AMOS S,TOMATIS A,et al.High throughput satellite systems:an analytical approach[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,2015,51(1):192-202.

[25]MALEKI S,CHATZINOTAS S,EVANS B,et al.Cognitive spectrum utilization in Ka band multibeam satellite communications[J].IEEE Communications Magazine,2015,53(3):24-29.

[26]MALEKI S,CHATZINOTAS S,SHARMA S K,et al.Cognitive radio for Ka band satellite communications[C]. AIAA International Communications Satellite Systems Conference.2014.

[27]EVANS B,WERNER M,LUTZ E,et al.Integration of satellite and terrestrial systems in future multimedia communications[J].Wireless Communications,IEEE,2005,12(5):72-80.

[28]CASONI M,GRAZIA C,KLAPEZ M,et al.Integration of satellite and LTE for disaster recovery[J].Communications Magazine,IEEE,2015,53(3):47-53.

[29]SADEK M,AISSA S.Handoff algorithm for mobile satellite systems with ancillary terrestrial component[C].Communications(ICC),2012 IEEE International Conference on.IEEE,2012:2763-2767.

[30]KARABINIS P D,DUTTA S,CHAPMAN W.Interferencepotential to MSS due to terrestrial reuse of satellite band frequencies[C].Proc.AIAA International Communications Satellite Systems Conference,AIAA-2005-2028,Rome.2005.

[31]DESLANDES V,TRONC J,BEYLOT A L.Analysis of interference issues in integrated satellite and terrestrial mobile systems[C].Advanced satellite multimedia systems conference(asma)and the 11th signal processing for space communications workshop(spsc),2010 5th.IEEE,2010:256-261.

[32]PARSONS G M,SINGH R.An ATC primer:the future of communications[J].Mobile Satellite Ventures,2006.

[33]BOTTA A,PESCAPE A.On the performance of new generation satellite broadband internet services[J].Communications Magazine,IEEE,2014,52(6):202-209.

[34]BARAKAT C,ALTMAN E,DABBOUS W.On TCP performance in a heterogeneous network:a survey[J].Communications Magazine,IEEE,2000,38(1):40-46.

[35]AKYILDIZ I F,MORABITO G,PALAZZO S.TCP-Peach:a new congestion control scheme for satellite IP networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking(ToN),2001,9(3):307-321.

[36]CAINI C,FIRRINCIELI R,LACAMERA D.PEPsal:a performance enhancing proxy for TCP satellite connections[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine,2007,22(8):7-16.

[37]Inmarsat.Global Xpress[EB/OL].(2015-09-04)[2015-11-01].http://www.inmarsat.com/service/global-xpress/.

[38]HOWELL A.The future of next generation satellite broadband communications services:An operator's view[C]. Beyond Ka-Band:Meeting the Communication band width Requirements of the Future,IET Seminar on.IET,2011:1-10.

[39]ITU Broadband Commission.The state of broadband 2015 [EB/OL].(2015-09)[2015-11-01].http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport 2015.pdf.

[40]中国政府网.我国固定宽带接入用户总数[EB/OL]. (2015-10-16)[2015-11-02].http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/16/content_2947999.htm.

A survey of recent developments of satellite communications

Hao Caiyong1,Luo Chao2,Liu Heng1

(1.Shenzhen Station of State Radio Monitoring Center,Shenzhen 518120,China;2.State Radio Monitoring Center,Beijing 100037,China)

Satellite communications with the advantages of seamless coverage and large communication capacity will play a critical role in the next-generation communication systems,due to the growing demand for ubiquitous communications and high data rate transmission services.Currently,dramatic changes have taken place in satellite communications technology and information and communication industry.Recent satellite communication technologies and some new development trends are surveyed comprehensively,after outlining multi-beam antenna,onboard processing and satellite spectrum resources,overviews the integration of satellite and terrestrial systems,satellite broadband communications,and analyzes the challenges in current situation,then reveals the bright prospects of satellite communications.

satellite communications;multi-beam antenna;onboard processing;integration of satellite and terrestrial systems;satellite broadband communications

TN927

A

10.16157/j.issn.0258-7998.2016.08.001

广东省自然科学基金(S2013010011947)

(2016-03-21)

郝才勇(1985-),通信作者,男,硕士,工程师,主要研究方向:卫星通信与无线电监测,E-mail:hao.c.y@srrc.org.cn。

骆超(1985-),女,硕士,工程师,主要研究方向:卫星通信与无线电监测。

刘恒(1962-),男,高级工程师,主要研究方向:无线电监测与管理。

中文引用格式:郝才勇,骆超,刘恒.卫星通信近期发展综述[J].电子技术应用,2016,42(8):11-15,20

英文引用格式:Hao Caiyong,Luo Chao,Liu Heng.A survey of recent developments of satellite communications[J].Application of Electronic Technique,2016,42(8):11-15,20