基于因子分析、聚类分析对我国居民幸福指数的研究

——论国民幸福指数

2016-11-29湖南大学金融与统计学院赵一纯

湖南大学金融与统计学院 赵一纯

基于因子分析、聚类分析对我国居民幸福指数的研究

——论国民幸福指数

湖南大学金融与统计学院 赵一纯

居民幸福指数作为衡量和评价居民生活质量的重要指数,随着社会经济的不断发展、人民生活质量的不断提高而广受重视。居民幸福指数既反映人民群众的生活状况及质量,又反映人民群众对生活的主观感受。因此,分析幸福指数的评价体系及影响因素,关注人民的生活质量是人类追求幸福、实现全面发展的最好体现,亦是当代学者研究的重点。本文基于因子分析与聚类分析,对我国31个省市进行研究,旨在研究各地常住居民的幸福指数,从而提高当地居民的幸福感。

幸福指数 因子分析 聚类分析 综合评价

1 居民幸福指数的含义

幸福指数,就是衡量幸福感受具体程度的主观指标数值。幸福感是一种心理体验,它既是对生活的客观条件和所处状态的一种事实判断,又是对于生活的主观意义和满足程度的一种价值判断。它是基于生活满意度而产生的一种积极心理体验。

“幸福指数”的概念起源于30多年前,最早由不丹国王提出并付诸实践。20多年来,在人均GDP仅为700多美元的南亚小国不丹,国民总体生活得较为幸福。“不丹模式”引起了全世界的关注。近年来,美国、英国、荷兰、日本等发达国家都开始了幸福指数的研究,并创建了不同模式的幸福指数。

如果说GDP、GNP是衡量国富、民富的标准,那么,居民幸福指数就可以成为一个衡量居民幸福感的标准。居民幸福指数与GDP一样重要,一方面,它可以监控经济社会运行态势;另一方面,它可以了解民众的生活满意度。可以说,作为最重要的非经济因素,它是社会运行状况和民众生活状态的“晴雨表”,也是社会发展和民心向背的“风向标”。

2 居民幸福指数体系的构建

本文在综合国内外专家学者的结论的基础上,进行了改进,最终将幸福指数体系划分为三部分:生活质量与幸福、社会环境与幸福和自然环境与幸福。

2.1 生活质量与幸福

关于收入与幸福之间的关系,有两种主要的观点:一是认为收入的增加并不能增加人们的幸福感;二是认为收入的增加能够提升人们的幸福感。鉴于此,本文没有单纯从收入层面分析与幸福的关系,而是从生活质量层面寻找与幸福的关系。对我国居民幸福感的研究最先也是从城市居民的生活质量开始的。同时,家庭结构与家庭归属感也影响着居民生活质量。故而,本文研究的幸福是建立在一定物质基础上的幸福,研究生活质量与幸福的关系。

2.2 社会环境与幸福

幸福感既是个体对自身幸福客观状态的判断,同时又是对生活意义的价值判断。同样的个体处于不同的社会环境中,其幸福感水平会有所不同。可以说幸福感是个人对自己生活状态的一种主观判断,而这种主观判断又离不开个人所处的社会环境,本文综合考虑社会进步和社会满意度等社会环境因素与幸福的关系。

2.3 自然环境与幸福

社会人离不开社会环境,同样也离不开自然环境,尤其是要实现人的全面发展,就必须保证人与社会、人与自然的和谐发展,可持续发展、自然环境的好坏也会影响人们对幸福的感受。

3 数据来源及说明

根据幸福体系的构建,本文选取了我国31个省市自治区,共以19个指标进行建模,数据均来源于《2014年中国统计年鉴》,19个指标分别为人均城市GDP、人均可支配收入、人均工资、人均消费支出、人均公交车、人均城市道路面积、人均公园绿地面积、人均住房面积、平均房价、普通高中数、交通事故数、参与养老保险人数、就业人数、广播电视覆盖率、新生婴儿出生率、离婚率、失业率、垃圾处理率、森林覆盖率。

4 分析方法

4.1 因子分析

因子分析是主成分分析的推广,即利用降维的思想,从研究原始变量相关矩阵出发,把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种多变量的统计分析方法。利用因子分析,既能使信息损失不太多,又能达到减少变量、简化问题的目的。

4.2 聚类分析

聚类分析是将个体或对象分类,使得同一类中的对象之间的相似性与其他类的对象的相似性更强。其目的在于使类间对象的同质性最大化和类与类间对象的异质性最大化。本文采用ward法进行聚类。

本文将采用因子分析和聚类分析的方法,找出各个公共因子,并将各个公共因子进行综合,得到各个地区的综合值。对每个公共因子中所含的原始变量用经济学的原理进行分析、解释,将求取出来的公共因子利用系统聚类的方法进行聚类,判断我国各地区的幸福指数水平,并且聚为几大类,针对这种结果,分析如何提高人们的幸福感。

5 各地区居民幸福指数的因子分析

5.1 公因子的提取与命名

表1 旋转成分矩阵

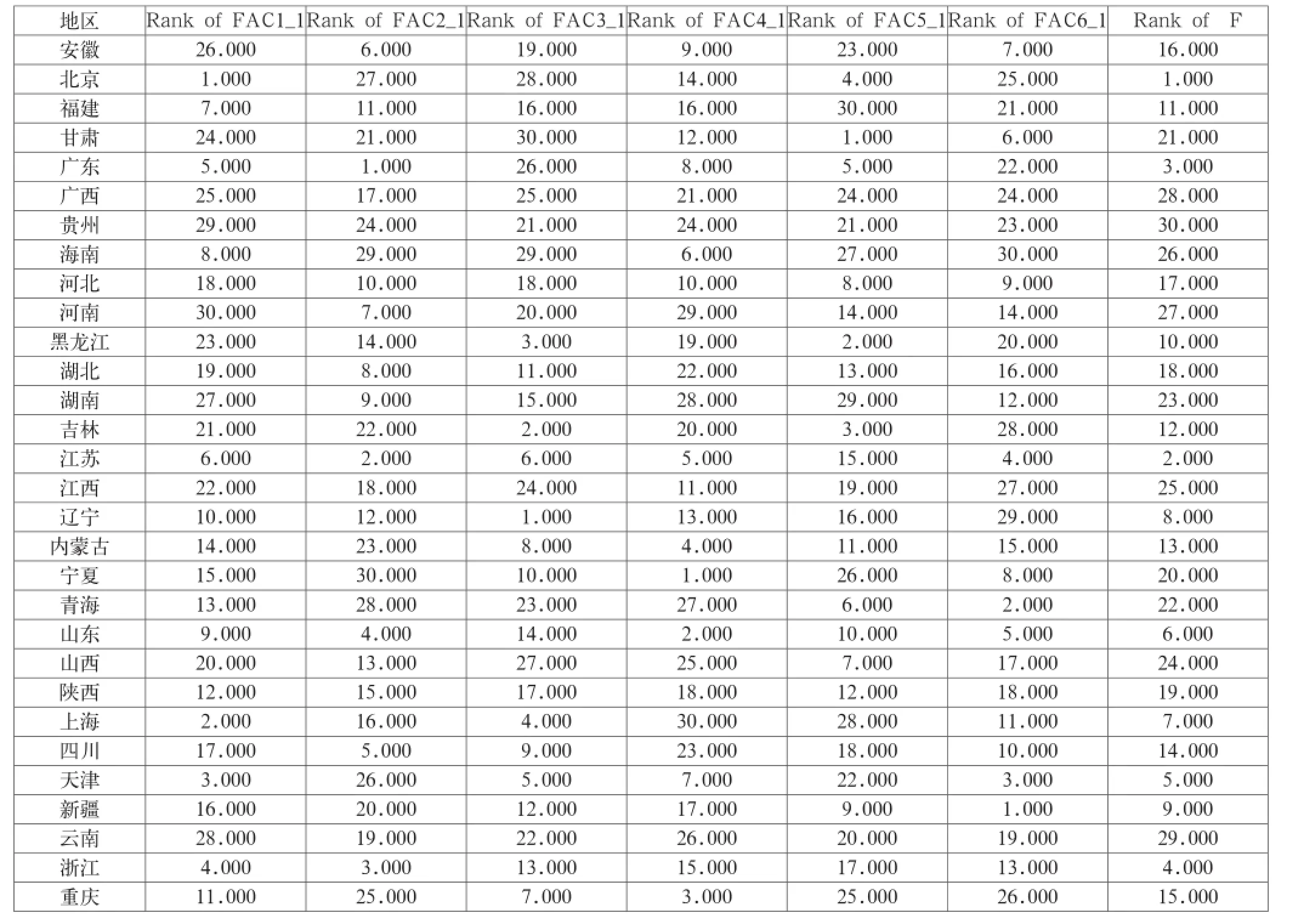

表2 地区排名汇总表

在进行过数据预处理后,利用SPSS进行公因子的提取与命名。由表1可知,旋转后的数据呈现明显的两极化,大多数指标主要分布在第一个公共因子中。本次分析共提取6个公因子,根据系数绝对值较大表示该指标在该矩阵中有较大载荷的原理,我们可以看出,因子1在广播电视比重、人均公交车、失业率、人均工资、人均箱费支出、人均地方GDP、人均可支配收入、平均房价上有较大载荷,这些指标主要是经济类指标和城市基本建设指标,即为居民收入水平和地区建设和发展水平的综合评价信息,可将其命名为“经济发展总量因子”;因子2中系数绝对值较大的是:参与养老保险人数、就业人数、普通高中数、交通事故数,这些指标反映出教育、社会福利对居民幸福指数的影响,可将其命名为“社会进步因子”;因子3中系数绝对值较大的是新生婴儿出生率、离婚率、人均住房面积,该类指标主要描述了居民家庭归属感,可将其命名为“家庭幸福因子”;因子4在人均道路面积、人均绿地面积上有较大载荷,这类指标主要描述人均资源拥有量,可将其命名为“人均资源因子”;因子5中系数绝对值较大的是垃圾无害化处理率,该指标主要反映了环境保护水平,可命名为“环保因子”;因子6中系数绝对值较大的是森林覆盖率,该指标描述了自然环境水平,可命名为“自然资源因子”。

六个因子均有较好的解释意义,同时又对应了体系构建中的三个大类,便于我们从不同的角度进行评价分析。

5.2 地区幸福感得分排名分析

利用各公共因子的方差贡献率占总的方差的贡献率的比重作为权重,对6个公共因子得分加权汇总得到一个综合得分值F,根据综合后结果,对综合值进行排序可以对各个地区的幸福度进行评价,还可利用已求的各公共因子进行聚类分析,将属于一类的聚在一起,这样能看出各地区居民幸福感的分类状况。

通过表2可知,前五个最幸福的省市分别为北京、江苏、广东、浙江、河北,而贵州则是最末。显然,通过表2我们可以清晰地看出,第一公共因子对于居民幸福指数有着主要的影响。居民的幸福感和当地的经济的发展是分不开的,而在第一个公共因子中也是由居民的收入和该地区的发展和设施表示,所以,要想提高居民的幸福感,首要的是加快发展,在发展的同时也要注重家庭归属感、社会进步、人均资源、自然环境与环境保护的发展均衡。在缩小贫富差距的同时,应当努力完善社会福利体系,提高教育质量,提高居民家庭归属感,并结合我国国情,建构符合我国实际的主观幸福感理论,编制适合我国国情的研究工具,进一步在实证研究中把主观幸福感的理论中国化是今后研究的趋势。

5.3 个案解释

由表2可以看出,北京人民最为幸福,这可能同我们普遍的认知不尽相同,但是本报告旨在研究当地常驻居民的幸福感,对于北京这种经济发达,城市基本建设良好的地区,加之政治方面等因素,当地常驻居民的幸福指数自然会提高。对于外来流动人口,面临买房、就业等压力,可能往往会感到不幸福。同时,贵州等地区经济水平落后,正如统计局局长马建国曾说,幸福未必与GDP联系在一起,但是没有GDP一定不幸福。如此,便很好地解释为什么贵州居民的幸福指数较低。

6 各地区居民幸福指数的聚类分析

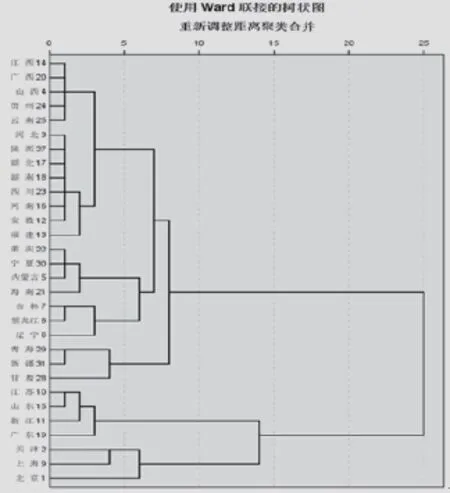

因子分析中已经得到了六个公共因子,在此基础上利用SPSS对这六个主成分进行聚类分析,采用的聚类标准为ward法,得到聚类结果。

同时,聚合系数值随着聚类的进行逐渐增大,开始增加缓慢,后来增加变快,说明聚类开始时类间差异小,结束时类间差异大,这恰好是系统聚类方法所体现出来的特征。在EXCEL中作图如图1,可直观看出聚合系数单调。

图1 EXCEL图

在SPSS变量视图中可以看出整个聚类过程和结果,树状图较于冰柱图更为直观,图2中线的长短表示类别之间的相对距离远近,由图2可知,本次分类大致分为4类较为合理,于是我们把右边的四条横线纵向“切断”。第一类:天津、上海、北京;第二类:江苏、山东、浙江、广东;第三类:青海、新疆、甘肃;第四类:江西、广西、山西、贵州、云南、河北、陕西、湖北、湖南、四川、河南、安徽、福建、重庆、宁夏、内蒙古、海南、黑龙江、吉林、辽宁。

图2 使用Ward联接的树状图

由图2可以看出,第一类包括3个地区,属于高消费地区;第二类4个地区,属于沿海经济发达地区;第三类3个地区,属于较不发达地区;第四类21个地区,为中等发达地区。结合因子分析报告的地区综合排名我们可以看出,当地居民幸福感最高的是第二类地区,其次是第一类地区,之后是第四类地区,最后是第三类地区。由此可见,聚类分析将31个省市自治区的居民幸福感分为4类,与当地经济发展有一定关联性。一般来说,经济水平良好的地区,居民幸福感较高,沿海经济城市相对于内陆地区而言,又在对外开放程度上高于内陆地区,当地居民有良好的居住环境与发展环境,这就不难解释为什么第二类地区居民的幸福感最高。

从聚类结果可以得知,我国大多数地区的幸福感相比较而言有些差距,因为大多数地区集中在第四类中,可见居民幸福指数仍有待提高。从这个结果可以看出,居民的幸福感和当地的经济发展是分不开的,而在第一公因子中也是由居民的收入和该地区的发展和设施表示,所以,要想提高居民的幸福感,首先是加快经济发展,在发展的同时也要注重环境和教育的均衡发展。例如在第一类中这三个地区的第一主成分值都高于第二类中的地区,也就是说第一类中的地区发展、设施和居民收入整体要高于第二类中的地区,但是由于后边5个因子的影响,第一类并没有成为幸福感最高的地区,所以在发展中要兼顾教育、环境、绿化、废物处理等方面。可见,提高居民幸福感的第一要义是发展。在发展的同时,又需要兼顾各方面的综合影响。

7 各地区居民幸福感提升对策

7.1 增加中低收入水平居民的收入

增加居民收入是提升幸福感的重要方法。当地政府财政收入应该向提高市民幸福感方向倾斜,而提高居民收入应该注重收入的实际购买能力,将收入与通货膨胀、CPI挂钩,真正增加居民的可支配收入。首先政府应着力发展经济,总体经济发展水平上去了,城乡居民的收入也就随之提高了;其次要带动就业,减轻在岗工作人员的压力。使得居民生活水平得以提高。

7.2 加快基础教育建设并完善社会福利制度

教育资源分配不均、良莠不齐是当今社会面临的一大难题。社会养老保险体系的不完善亦给当地居民困扰。由分析可知,提高教育水平,促进社会进步是提高居民幸福感的重要途径。所以,各地区政府应在现有建设的基础上,完善新建社区的基础设施配套服务,增加新学校的建设,另外在教师配备、教学管理人员聘用等方面也应进行综合协调。同时,应完善社会福利体系,加强执法,使老有所依,幼有所养,降低事故发生率,使得居民有社会认同感。

7.3 提高家庭幸福感争做幸福居民

提高居民家庭幸福感亦是增强居民幸福感的途径之一。稳定的家庭结构、美满的婚姻,和谐的人际关系都是居民幸福感的源头。提高家庭认同感是每一位居民的必修课,居民应当提高家庭责任感,营造出和谐幸福的家庭氛围,使个人幸福感有所上升。

由此可见,当地常住居民幸福指数主要依赖于经济发展水平。客观来说,发展仍是第一要义,但是,各地区在加快地区发展的同时,应同时注重社会进步水平,加强居民的家庭幸福感和地区归属感。同时,在资源方面,应当合理利用自然资源、保护环境,只有在人与自然和谐发展的情况下,当地居民才能长久地保持幸福感。

总之,幸福指数作为评价社会发展的一个重要指标,既反映了人民群众的生活状况和生活质量,又反映了人民群众对生活的主观感受和经验体验;不仅体现了人民群众对社会发展的满意度,而且越来越成为各级政府决策的重要依据。因此,在社会主义和谐社会建设的实践过程中,加大发展经济力度,推进社会政治文明建设,正确处理人与自然的关系,提高居民的文化修养和对幸福的认知水平,推进以改善民生为重点的社会建设等,是当今政府切实提高居民幸福指数的必然选择,也是社会主义现代化建设的必由之路。

[1] 魏芸菲,凌济民,陈烛蔷,等.基于聚类分析对我国各个地区幸福指数的研究[J].安庆师范学院学报(自然科学版),2013(4).

[2] 陈志霞,陈启明.城市居民幸福指数的影响因素及测量[J].城市问题,2013(9).

[3] 李刚,王斌,刘筱慧.国民幸福指数测算方法研究[J].东北大学学报(社会科学版),2015(4).

[4] 纪红艳.城市居民主观幸福感影响因素及提升幸福指数策略[J].辽宁教育行政学院学报,2014(3).

[5] 国家统计局.2014中国统计年鉴[Z].北京:中国统计出版社, 2014.

F224

A

2096-0298(2016)09(c)-149-04