多层螺旋CT测量心周脂肪体积与冠状动脉粥样硬化的相关性

2016-11-24殷小平王慧荣李秋平郑亚亭王志尊徐占稳

殷小平 王慧荣 李秋平 郑亚亭 王志尊 徐占稳

(河北大学附属医院CT/MRI室,河北 保定 071000)

多层螺旋CT测量心周脂肪体积与冠状动脉粥样硬化的相关性

殷小平 王慧荣 李秋平 郑亚亭 王志尊1徐占稳1

(河北大学附属医院CT/MRI室,河北 保定 071000)

目的 探讨多层螺旋CT测量心周脂肪体积(PAV)与冠状动脉粥样硬化之间相关性。方法 采用64层螺旋CT对65例正常成年人及59例冠心病患者PAV、心外膜脂肪体积(EAV)、胸壁下脂肪厚度(SWFT)进行定量研究,对冠心病组病变范围进行分组及统计学分析。结果 冠心病组PAV、EAV及SWFT均高于正常组(P<0.05),单支、两支及三支病变的冠心病组FAV、EAV及SWFT 均高于正常人(P<0.05),且FAV、EAV及SWFT与冠心病发病范围明显相关(r分别为0.724、0.616、0.411,P<0.05)。结论 多层螺旋CT测量的心周脂肪量与冠心病的发生及发病范围明显相关,PAV有望成为无创性预测冠心病指标之一。

心周脂肪;心外膜脂肪;冠心病;体层摄影术;X线计算机

脂肪组织分泌大量的促炎或抗炎细胞因子,其中众多因子与动脉粥样硬化的发生及发展有密切关系〔1〕。内脏脂肪组织增加是已知的动脉粥样硬化性疾病及代谢综合征的重要危险因素之一。而心周脂肪与冠状动脉特殊的解剖学关系,可作为炎性因子和炎性细胞的来源,强化血管粥样硬化效应。多层螺旋CT可以准确测量心周脂肪体积(PAV),同时还可观察冠状动脉狭窄部位、范围及程度,本研究通过64层螺旋CT测量PAV,探讨PAV与冠状动脉粥样硬化之间的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2012年3~10月正常人65例(正常组),纳入标准:①既往无冠心病病史或胸闷、胸痛及气短症状(心电图也无心肌缺血表现,以此除外隐匿性冠心病),无吸烟、酗酒病史;②血压、血脂、血糖正常;③无心脏及纵隔手术病史;④心率控制在65~70次/min,以减少不同R-R间期对PAV、心外膜脂肪体积(EAV)测量结果的影响,男33例,女32例;年龄36~76〔平均(57.09±10.4)〕岁;体重指数(BMI)为(23.32±2.74)kg/m2。冠心病组:2011年12月至2012年10月,在我院同期行64层螺旋心脏计算机断层摄影血管造影(CTA)59例患者入选,排除了严重的心瓣膜病、心肌病和心包积液的患者,男33例,女26例;年龄35~79〔平均(60.98±9.04)〕岁;无心律失常;首次入院;BMI(24.83±3.46)kg/m2。两组患者性别、年龄、BMI无差异(均P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 扫描方法 采用我院Simens Sensation 64层螺旋CT扫描仪,管电压120 kV,管电流90~160 mA,螺距0.2,层厚0.60~1.25 mm,重建层厚5 mm,重建间隔5 mm。扫描完成后应用Syngo MMW P(V E32B)工作站的Volume软件测量。采用阈值分割法,设定阈值范围-250至-30,选择层厚3 mm,脂肪体积单位为cm3。PAV为EAV与心旁脂肪体积(PATV)之和。胸壁下脂肪厚度(SWFT)测量选择胸骨下剑突交接区测量胸壁下脂肪厚度。各值分别测量3次,取其平均值,记录并保存数据。

1.2.2 对冠状动脉进行评价和分析 MSCT冠脉造影患者的冠状动脉影像均传输至AW4.3工作站,由两位主治医师以上职称的医师将每例患者冠状动脉进行双盲评价。不一致时由两人讨论后作出一致评价。3条心外膜下冠状动脉及其大分支任何一段直径狭窄>50%即为1支病变,冠心病诊断成立。若3支主干无狭窄,其主要分支直径狭窄>50%视作等同病变(例如左前降支无狭窄,但其主要分支第一对角支狭窄>50%,也被看作左前降支狭窄,计为1支),累及左主干时以同时累及左前降支和左回旋支计算。将冠心病组分为单支病变,两支病变及三支病变。

1.3 统计学方法 采用SAS8.0统计软件包进行秩和检验及Kruskal-WallisH检验。

2 结 果

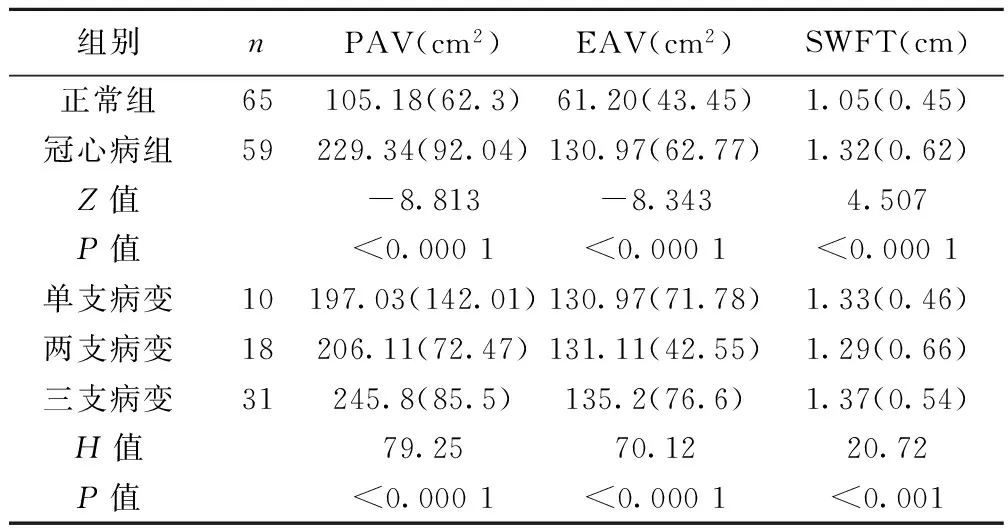

冠心病组较正常组PAV、EAV、SWFT明显增高(P<0.05)。与正常组比较,单支、两支及三支病变的冠心病患者PAV、EAV 及SWFT均增高(P<0.05),冠心病组间比较,三支病变PAV均高于单支及两支病变(P<0.05);两支病变与单支病变间PAV无统计学差异(P>0.05);EAV、SWFT在冠心病组间两两比较,均无统计学差异(P>0.05)。PAV、EAV、SWFT与冠心病发病支数相关(r分别为0.724、0.616、0.411,P<0.05)。见表1。

表1 各组间PAV、EAV及SWFT比较〔M(Q3,Q1)〕

3 讨 论

PAV是解剖学上与冠状动脉临近的脂肪,同其他内脏脂肪一样,能产生大量促炎症细胞因子及趋化因子,加重动脉粥样硬化。PAV作为一个新的内脏脂肪指标和冠状动脉粥样硬化危险因素的观点已经在近几年来已得到国内外的认可。临床中对PAV测定常采用超声、MRI及多层螺旋CT等方法,超声可测量游离右心室壁脂肪厚度〔2〕,不能反映整个心脏三维心周体积的情况,常常有一定局限性。MRI即可测定EAV,又能测定心肌甘油三酯成分〔3〕,但费用高,有一定禁忌证,且扫描时间长,限制其应用。多层螺旋CT冠状动脉造影因其简便快速、可靠性高、创伤性小等优势,更适合作为临床上怀疑冠心病患者的筛查手段〔4〕,同时可测量PAV及EAV,且准确率高,重复性好,因此多层CT心脏扫描是测定PAV的金标准技术〔5〕,多层螺旋CT后处理技术的测定方法有层切法、阈值法及结合法,本研究采用了结合法,完成各值测量。冠状动脉CTA技术与传统DSA技术相比,具有无创性,准确率高,并显示心肌桥情况,对冠状动脉狭窄评估准确率较高。

本研究提示冠心病组较正常人PAV、EAV 体积大,SWFT增大,且随着发病支数增加,PAV有增大趋势,三支病变PAV均高于单支及两支病变,这与刘瑛琪等〔6,7〕研究结果相近。但两支及单支病变之间比较尚无统计学差异,考虑与所选样本量较少有关。EAV、SWFT有增大趋势,但冠心病组间两两比较,尚无统计学差别。

研究表明腹内脂肪越多以及腹内与腹部脂肪面积比值越大,越易发生冠心病〔8〕。胚胎学上心周脂肪与腹腔内脏脂肪有同源性,Jeong等〔9〕研究显示,与腰围或腹部内脏脂肪体积相比,PAV是冠心病最好的预测指标。Greif等〔10〕研究证实,PAV随着心血管危险因素数量的增多而增加,其与高血压、糖尿病、年龄和高脂血症明显相关,它是影响冠心病发生的独立的危险因素。具体机制尚不明确,心外膜脂肪在正常情况下通过分泌脂连素及肾上腺髓素对心脏有保护作用。在病理状态下,心周脂肪能产生大量炎症趋化因子及抗炎脂肪因子,如肿瘤坏死因子(TNF)-α、IL-6、抵抗素、单核细胞趋化蛋白(MCP)-1、脂联素或纤溶酶源激活物阻滞剂(PAI)-1等,这些细胞因子与粥样硬化和血栓形成有关〔11〕。冠状动脉周围的心周脂肪,利用特殊解剖优势,通过由外向内的信号途径,并可加重动脉粥样硬化和斑块的不稳定,促进冠状动脉粥样硬化的发生发展。

综上所述,PAT、EAV、 SWFT与冠心病病变范围相关,采用多层螺旋CT冠状动脉造影既可以显示冠脉狭窄程度及病变范围,又可以测量PAT、EAV及SWFT值,有望成为临床预测冠心病高危风险的有效方法。

1 Iacobellis G,Bianco AC.Epicardial adipose tissue:emerging physiological,pathophysiological and clinical features〔J〕.Trends Endocrinol Metab,2011;22(11):450-7.

2 Cetin M,Erdogan T,Kocaman SA,etal.Increased epicardial adipose tissue in patients with isolated coronary artery ectasia〔J〕.Intern Med,2012;51(8):833-8.

3 Gaborit B,Kober F,Jacquier A,etal.Assessment of epicardial fat volume and myocardial triglyceride content in severely obese subjects:relationship to metabolic profile,cardiac function and visceral fat〔J〕.Intern J Obesity,2012;36(3):422-30.

4 贾洪顺,刘 磊,杨建明,等.CT冠状动脉造影在冠心病诊断中的应用价值〔J〕.实用医学杂志,2011;27(2):213-4.

5 Iacobellis G,Sharma AM. Epicardial adipose tissue as new cardio-metabolic risk marker and potential therapeutic target in the metabolic syndrome〔J〕.Curr Pharm Des,2007;13(21):2180-4.

6 刘瑛琪,费 军,贾付坤,等.双源64排螺旋CT评价心周脂肪含量与冠状动脉粥样硬化的关系〔J〕.中国医学影像学技术,2011;27(11):2227-30.

7 王 璟,宫剑滨,张龙江,等.双源CT心周脂肪定量与冠状动脉病变特点及斑块类型的关系〔J〕.中国介入心脏病学杂志,2011;19(2):72-9.

8 张均喜,任庆云,李玉楼,等.中老年腹部脂肪分布与冠心病的相关性研究〔J〕.河北医药,2009;31(17):2239-40.

9 Jeong JW,Jeong MH,Yun KH,etal.Echocardiographic epicardial fat thickness and coronary artery disease〔J〕.Circ J,2007;71(4):536-9.

10 Greif M,Becker A,Von ZF,etal.Pericardial adipose tissue determined by dual source CT is a risk factor for coronary atherosclerosis〔J〕.Arterioscler Thromb Vasc Biol,2009;29(5):781-6.

11 Pou KM,Massaro JM,Hoffmann U,etal.Visceral and subcutaneous adipose tissue volumes are cross-sectionally related to markers of inflammation and oxidative stress:the Framingham Heart Study〔J〕.Circulation,2007;116(11):1234-41.

〔2015-04-01修回〕

(编辑 苑云杰/曹梦园)

保定市科技局项目(11ZF007);河北大学校内青年基金项目(2010Q42)

1 河北大学附属医院心脏科

殷小平(1978-),女,硕士,副主任医师,主要从事CT及MRI影像学诊断研究。

R285

A

1005-9202(2016)19-4757-03;

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.19.038