岑溪市广府式祠堂建筑特色初探★

2016-11-22卢碧莹谢小英

卢碧莹 谢小英* 阳 慧

(广西大学土木建筑工程学院,广西 南宁 530001)

岑溪市广府式祠堂建筑特色初探★

卢碧莹 谢小英* 阳 慧

(广西大学土木建筑工程学院,广西 南宁 530001)

以岑溪市广府式祠堂建筑为研究对象,通过实地调研考察,深入地分析了该地区广府式祠堂的平面形制与构架类型,并介绍了祠堂中各堂的构架组合特点,探讨了广府式祠堂对当地客家祠堂的影响,为该地区祠堂建筑的保护与修缮提供了一定的理论参考。

广府式祠堂,建筑形制,构架类型

岑溪市位于梧州南部,自明清以来长期属于梧州管辖。其地近广东,东临广东省罗定市,南接广东省信宜市,是两广门户。明清广东社会动乱、紧张的人地关系更使得粤东移民自发迁移到地广人稀的广西。自明成化元年两广总督开府梧州后,由广东抽调官兵戍守梧州,为大规模军事移民。随着梧州军事、政治地位的上升以及大量消费性人口的聚集,广东各地商人纷纷进入梧州以及桂东南地区定居经商[1]。这些广东移民在岑溪开枝散叶,给岑溪社会带来了广府文化、广府语言,更使岑溪的建筑带有广府式的特征。祠堂具有收宗聚族的作用,是联系、强化家族学院的祭祀、礼仪场所,因此人们往往举族之力修建祠堂,使用最上等的材质、最高等的木构架、最精美的装饰,使其成为民间建筑中形制最高等、工艺最精致的建筑,具有很高的研究价值。

本选题在对岑溪市境内的广府式祠堂进行实地勘察与测绘的基础上,着重从平面、构架两方面来归纳当地广府式祠堂的形制特征。

1 祠堂平面形制

1.1 总平面格局

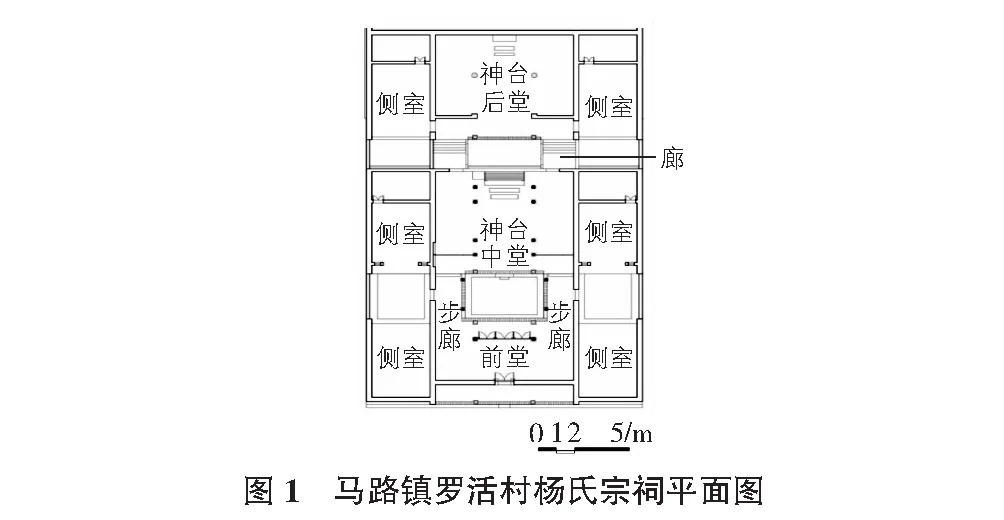

岑溪市广府式祠堂的平面布局,有一路三进三开间、一路两进三开间与一路四进三开间三种,一路四进三开间是此地区平面形式的最高等级。自清以来,比较固定的形式有一路三进三开间与一路两进三开间,其中一路三进三开间的平面形制占主导地位,如马路镇罗活村杨氏宗祠(见图1)。逾半数祠堂中路各堂两侧设有侧室,作为祠堂的辅助性用房,多用来居住、后勤烹煮、置放杂物。侧室与中路厅堂不相通,而是在其前设小天井,辟门与中路天井侧廊或厅堂后檐相通,这样就避免僭越体制所规定的“平民不过三间五架”的“红线”,同时满足了祠堂的实际功能需求。这种一路三进三开间、两侧带侧室的形制多见于清中期。到了清末民初便多只做一路三进三开间的格局,两侧不再设侧室。

1.2 祠堂建筑构成元素分析

岑溪市广府式祠堂常见的平面布局形式为一路三进三开间,在中轴线上依次是前堂、中堂、后堂。各堂之间设天井,天井两侧常设廊联系各堂。以下对上述构成元素做更为深入的分析。

1.2.1 前堂

前堂是祠堂建筑序列的开端,是一祠的门脸,是观者对于祠堂的第一印象。根据前堂前檐是否立柱,将前堂分为门堂式和凹斗式两大类。门堂式即设前廊的门堂形制,此种门堂的门墙大多设于前金柱位置,以门墙划分门堂的前跨和后跨(或中、后跨)。前跨即前廊,进深较浅,通常为3步架,个别进深4步架。前廊一方面是室内外空间的过渡,可容人停留驻足,另一方面有扩大正门的视觉效果及提升入口等级的作用,使正门看起来气宇轩昂,空间层次得到提升。凹斗式即不设前廊,心间向内凹进,大门开在前檐柱位置的大门形制。凹斗式空间狭促,等级及视觉效果不及门堂式。在岑溪所调研的祠堂中,八成祠堂采用等级较高的门堂式,门堂式的三开间前廊与前堂两侧侧室一起构成了面阔五间的立面效果(通常为避免逾制,侧室正脊高度及进深小于前堂),使大门看起来气势雄伟。

根据门内空间,门堂式又可分为全开敞式、半开敞式与一明两暗式。全开敞式,即门内心间与次间完全向天井开敞,心间与次间之间无隔断。半开敞式,即门内心间与次间之间无隔墙,次间设后墙(次间不形成封闭空间),仅心间向天井开敞。一明两暗式,即门内心间与次间之间设隔墙,且次间设后墙,使次间成为封闭的辅房,仅有心间向天井开放。岑溪市广府式祠堂多采用全开敞式。

侧室与前堂的进深位置关系也有所不同,少数侧室进深与前堂一致,多数会稍退一皮砖,使侧室的进深略小于前堂,以表示前堂、侧室有别,而非前堂面阔五间,这是使前堂显得气派但又避免逾制的常用手法,如马路镇罗活村杨氏宗祠。

1.2.2 中堂

中堂,又称享堂或拜堂。在广府式祠堂中,中堂承担着家族聚会、议事的功用。岑溪市广府式祠堂的中堂一般都在次间设后墙(部分设前、后墙,个别仅设前墙),心间向天井开敞,并于后金柱位置设屏门。其围合意识较典型的广东广府式祠堂要强,具有一定的封闭性。部分岑溪市广府式祠堂甚至将木椟神牌置于中堂心间,则心间亦设后墙,仅在次间后墙设门与后天井相通,其封闭性更强,光线更暗。

1.2.3 后堂

后堂即寝堂或祖堂,居于整座祠堂最末,是设置神龛放排位、供神祖安寝、供后人祭拜之所。岑溪广府式祠堂后堂有三种类型:全开敞式、一明两暗式、半开敞式。

全开敞式和半开敞式的明、次间均无隔断,连通性好,但全开敞式的次间前檐无围墙,明、次间均向天井开放,而半开敞式的次间前檐有围墙,仅心间向天井开放。一明两暗式,即明、次间均有墙相隔,且有前后墙,形成封闭的侧室,侧室另设门与天井相通。现调研祠堂中,以半开敞式占主导地位,全开敞式与一明两暗式较少。

1.2.4 天井

天井是祠堂内由四面房或墙围合形成的院落空间,为堂增加采光、通风。岑溪市广府式祠堂的天井大多为横长形,面宽较进深大。面宽尺度有三种:一种是在厅堂心间面阔的基础上往次间扩1尺~5尺,这种用的较多;一种面阔三开间,这种天井仅在早期祠堂中运用;还有一种天井其面阔与心间同宽,此种天井通常用于后堂。岑溪市广府式祠堂前后天井面积比约1.5∶1~3∶1。设于前堂与中堂之间的前天井,宽深比一般在1.5∶1~3∶1之间。设于中堂与后堂之间的后天井,宽深比一般在1.2∶1~2.1∶1之间。较为突出的是梁谢宗祠的后天井,4.27 m的开间,却只有0.93 m的天井进深,宽深比约4∶1,庭院狭促。因此,前天井多开敞、明亮,给中堂提供了良好的采光、通风条件,更利于祭拜仪式的举行、宗族活动的开展。而后天井的狭促,使后堂光线昏暗、幽闭,营造了先祖灵魂居所之深幽、神秘的阴性空间氛围。

另外,在岑溪市广府式祠堂天井的营造中,要求天井的大小能使坐于厅堂神龛前的案几位置的人,可以从厅堂封檐板以下的视野里望见前座建筑屋脊上的天空,即所谓“过白”,过白一般在1尺~3尺之间,少数清末民初始建、修建的堂达4尺~5尺。

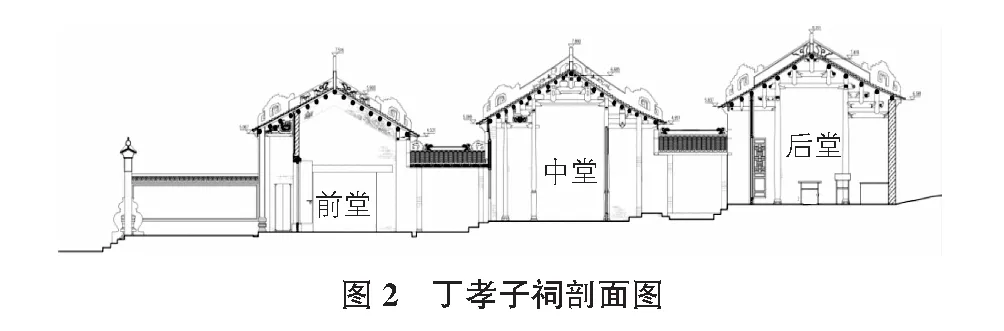

1.2.5 侧廊

侧廊的发展经历了一个从无到有的过程,并且随着时间推移,整体呈现侧廊进深越晚愈大的态势。调研中发现的建于明末的平塘林氏宗祠,是一路四进三天井的平面布局,其三个天井均不设廊;而建于清初的丁孝子祠,前院侧廊宽1.58 m,后院侧廊宽1.77 m;发展到清末,梁谢宗祠前院侧廊宽已达2.8 m,后院侧廊进深更达3.18 m。岑溪市属亚热带季风气候,夏季日照强烈、湿热多雨,侧廊的出现使得人们不需要步出室外便可穿达各堂,方便了人们在祠堂中的活动。

2 祠堂构架类型及特征

岑溪市广府式祠堂的梁架有硬山搁檩式和插梁式两种(见图2),其中插梁式不同于传统木构架的抬梁式或穿斗式,是二者的融合。岑溪市广府式祠堂的梁架通常以瓜柱、柁墩或梁头承檩,将檩条所荷载的屋顶重量传给承重梁,承重梁再将荷载传给落地柱。承重梁是抬梁式木构架的核心构件,通常置于落地柱柱顶,但岑溪市广府式祠堂梁架的承重梁不置于落地柱柱顶,而是插入落地柱柱身(一端或两端插入),具有很强的穿斗木构架意味;同时瓜柱承檩也是穿斗式木构架的一个显著特点,但穿斗式木构架无承重梁,只有具有拉牵作用的穿枋。因此,岑溪市广府式祠堂的梁架是抬梁、穿斗相混合的产物——插梁式木构架。其插梁式木构架又可分为以下四类。

2.1 驼峰(墩)插梁梁架

驼峰(墩)插梁梁架可分为两类:驼峰斗拱梁架和驼墩插梁式梁架。

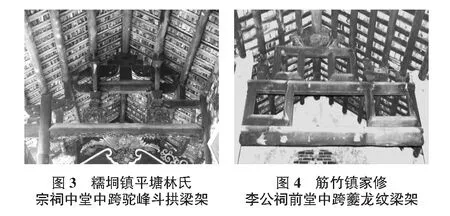

驼峰斗拱梁架即梁上置驼峰,驼峰上顶斗拱,斗拱承托上部梁和檩,部分设檩间联系构件——水束。驼峰斗拱梁架多用于中堂前跨与中跨(见图3),梁多采用月梁式。驼峰斗拱梁架出现时间较早,精致美观,是所有梁架类型中最为讲究的,但因其工序复杂,对匠人技艺要求较高,到了清中期后便鲜少使用。

驼墩插梁式梁架即大梁上置驼墩,驼墩承托上部梁,驼墩与梁共同承檩的构件空间组合方式。多用于前堂中、后跨时,中堂各跨。用于中跨时,一般采用直梁,用于前、后跨时,多采用月梁。驼墩插梁式梁架较之驼峰斗拱梁架更为简易,力学传递亦更为清楚简洁,自清中期很快被广泛使用,但它不如驼峰斗拱梁架精美。

2.2 瓜柱插梁式梁架

瓜柱插梁式梁架即以瓜柱承檩,并有插入落地柱的承重梁的构架形式。瓜柱插梁式分为穿式瓜柱梁架和沉式瓜柱梁架。

穿式瓜柱梁架的瓜柱都较为瘦长,在瓜柱身上挖槽,梁在与瓜柱交接的位置削平,梁穿过瓜柱身出平梁头,梁头一般削刻成卷草状。沉式瓜柱梁架的瓜柱都较为矮圆,状似葫芦。其做法是在瓜柱上部削出与梁吻合的槽口,再将上部梁放入瓜柱槽口内,梁头保全圆状,梁头一般浅浮雕卷草纹。岑溪市广府式祠堂中的穿式瓜柱梁架出现的时间较早,仅见于明末清初的平塘林氏宗祠与建于雍正三年的丁孝子祠,用于中堂、后堂各跨,并采用月梁。沉式瓜柱主要运用于前、中堂的中跨和后跨,用于中跨采用直梁,后跨采用月梁。因其较矮,大大缩短了梁架高度,能在有限的脊檩高度内提高大梁到地面的距离,增高堂内空间。

2.3 夔龙纹梁架

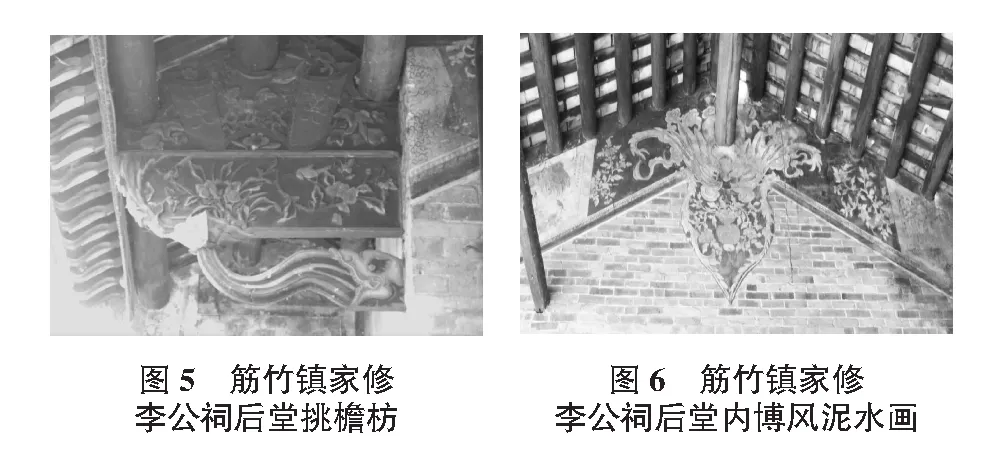

夔龙纹梁架的梁采用月梁,月梁上置简化夔龙纹的构件,构件上置大斗承檩,大斗有鳌鱼形、狮形、蝶形等。夔龙纹梁架运用得较少,仅见于筋竹镇家修李公祠的前堂(见图4)。

2.4 花板式梁架及博古纹梁架

花板式梁架即花板承檩式,花板上多雕刻花鸟画或山水画,梁多采用月梁。花板式梁架是岑溪市广府式祠堂各堂前檐采用最多的梁架形式。

博古纹是盛行于清中晚期的纹饰,被广泛运用在广府祠堂的前廊梁架中。但岑溪广府式祠堂中很少运用,仅在清末民初的前堂、中堂的前檐中有使用。

3 祠堂中各堂的构架组合特点

3.1 前堂构架

前堂多为前、后两跨,前跨(即前堂前檐)一般为花板式,后跨为硬山搁檩。硬山搁檩在檩条下内博风处依据长度分幅绘制泥水彩画,有时亦不分副,直接绘制卷草纹。部分有前、中、后三跨,其前跨为花板式,中跨与后跨梁架相同,为驼墩抬梁式或瓜柱插梁式。

3.2 中堂构架

中堂是宗族活动使用最集中的空间,因此在构件形制、用料、装饰等都是全祠最好、最高的。岑溪市广府式祠堂中堂木构架非常精美,中堂形制大致分为两类,山墙搁檩式和梁柱结构形式。

1)山墙搁檩式。中堂使用山墙搁檩式的祠堂多出现在清末民初,为一跨式或两跨式。一跨式不设前廊,前后檐为挑枋承檩,整体采用山墙搁檩的方式。两跨式设有前廊,前跨采用砌上明造式的博古梁架,后跨为硬山搁檩,挑檐部分用挑枋承托。

2)插梁式。岑溪广府式祠堂明末至清中期的中堂采用插梁式木构架,插梁式木构架有驼墩斗拱式、瓜柱插梁式、驼墩插梁式三种,从精美度、工艺复杂程度来看,驼墩斗拱式>瓜柱插梁式>驼墩抬梁式>夔龙纹式。从出现的时间来看,驼墩斗拱式>瓜柱插梁式>驼墩抬梁式和夔龙纹式。一般来说,中堂金柱柱径大于檐柱柱径。明末、清初中堂各柱与清中期中堂的金柱一般为圆形木质。

此外,就柱础而言,明末清初的柱础础宽/础高比值均较大,清中期以来,础高已大于础宽,至清末,比值已趋于0.6∶1,至清末民初,比值更是达到0.5∶1。自明末清初以来柱础高度从小于宽度到大于宽度不断增高,束腰也愈趋明显。就柱础的材料而言,明末清初至清中期多用木质的柱櫍,柱身与柱座多由红砂岩制成,到了清晚期柱础各部多采用花岗岩。

3.3 后堂构架

后堂的形制亦分为两类,山墙搁檩形式和梁柱结构形式。

1)山墙搁檩式。后堂的主导形制为山墙搁檩式。其前檐为挑枋承檩,个别使用花板承托挑檐的形式,如家修李公祠,后堂前檐挑檐枋制成雕刻细腻的花鸟画花板,板上做轩棚,板下由象鼻状的插拱承托(见图5)。山墙搁檩的内博风常饰泥水彩画,因为后堂为阴性的空间,大多用色朴素,以黑底白画副、灰笔触为常见。其中较罕见的如家修李公祠的泥水画(见图6),黑底彩绘加白画幅,内山尖处由三只草龙形成的蝙蝠悬叼一如意花瓶,瓶中牡丹盛开,象征富贵平安,吉祥如意;两侧脊底端各有一幅图框场景画,画边亦伴有牡丹。整幅更用了赤、靛、缇、翠等象征福禄、平安的彩色。

2)插梁式。岑溪市广府式祠堂后堂较少使用插梁式木构架,若使用则各跨基本都用同一梁架形式。如岑溪市区的丁孝子祠,后堂为三跨,各跨均采用穿式瓜柱式。

岑溪市广府式祠堂后堂放置先祖排位的地方均设神龛,龛设于神台上,龛柱设于台侧,高至檩条,并与其相接。龛多做垂花帘幕,垂花幕顶端与龛后砌的一两皮砖墙共同承托龛顶部盖板。有的神龛雕刻异常精美,用金色、贴银箔,上雕两龙逐日、蝙蝠衔币、福藤缠绕,让人叹为观止。神龛更显示出神位至上崇高的地位。

4 岑溪广府式祠堂对该地客家祠堂的影响

糯垌镇昙海村林氏宗祠、水汶镇石村梁氏宗祠两座祠堂,均为客家祠堂,受该地区广府式祠堂建筑风格的影响,带有岑溪广府式祠堂的建筑特色。如建于清末民初的水汶镇石村梁氏宗祠,是典型的客家三堂两横式围屋,其炮楼、半月形池塘、夯土墙、挑枋承挑檐檩等都是客家建筑的典型手法,但这客家围屋中又渗入了许多岑溪广府建筑的手法,如前、中堂前廊为开敞的门堂式、檐廊采用博古架式轩廊、前檐檩间有“S”形鳌鱼水束、前堂前檐柱采用红砂岩束腰柱础等,均体现了岑溪广府式祠堂对客家祠堂建筑平面、构架、装饰等方面的影响。

5 结语

岑溪市广府式祠堂现存多为明末清初之后,常见的平面布局为一路三进三开间,中路各堂两侧设有侧室。为避免逾制,侧室与中路厅堂不直接相通。剖面形制上,随建筑序列,前、中、后堂前低后高。梁架有硬山搁檩式和插梁式两种。其中,插梁式又分为驼峰(墩)插梁梁架、瓜柱插梁式梁架、夔龙纹梁架、花板式梁架及博古纹梁架。前堂一般采用前跨花板式,后跨硬山搁檩;中堂所用形制是全祠最高等级,多为插梁式木构架;后堂一般为山墙搁檩式,前檐多用挑枋承檩。

岑溪市广府式祠堂基本保持了广东广府式祠堂的特征,某些具体形制上受当地建筑形制影响略有所变化。本文仅对岑溪市广府式祠堂建筑形制做初步尝试与探索,进一步的结论仍待深入的分析与研究。

[1] 范玉春.明代广西的军事移民[J].中国边疆史地研究,1998(2):34-43.

[2] 广西岑溪市地方志编纂办公室.岑溪市志[M].南宁:广西人民出版社,1996.

[3] 古永继.元明清时期广西地区的外来移民[J].广西民族研究,2003,72(2):75-81.

[4] 李宗倍.广府文化背景下珠三角与桂东南传统村落形态比较研究[D].广州:华南理工大学,2014.

[5] 邵 华.清代广东移民与广西的社会变迁[D].桂林:广西师范大学,2007.

[6] 熊 伟.广西传统乡土建筑文化研究[D].广州:华南理工大学,2012.

[7] 赖 瑛.珠江三角洲广府民系祠堂建筑研究[D].广州:华南理工大学,2010.

[8] 冯 江.明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的衍变研究[D].广州:华南理工大学,2010.

[9] 杨 扬.广府祠堂建筑形制演变研究[D].广州:华南理工大学,2013.

[10] 梁敏言.广府祠堂建筑装饰研究[D].广州:华南理工大学,2014.

[11] 肖 旻.广府地区古建筑形制研究导论[J].南方建筑,2011(1):64-67.

[12] 刘 怿.岭南民居天井的自然通风手法研究[J].艺术研究,2014(2):51-53.

[13] 冯 江.明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的衍变研究[D].广州:华南理工大学,2010.

[14] 刘 成.江南地区传统民居天井尺度之地域性差异探讨[J].建筑史,2012(2):115-125.

[15] 陈远志.清以来戎圩商业变迁和经济社会发展[D].桂林:广西师范大学,2012.

[16] 肖 旻,张增球,陈庆军,等.广府木祠堂典型榫卯节点参数化分析[J].广东土木与建筑,2013(8):14-18.

Discussion on architecture characteristics of Guangfu ancestral temple in Cenxi★

Lu Biying Xie Xiaoying* Yang Hui

(CivilEngineeringInstitute,GuangxiUniversity,Nanning530001,China)

Taking the Guangfu ancestral temple architecture in Cenxi as the research object, through on-the-spot investigations, this paper in-depth analyzed the layout and architectural type of Guangfu ancestral temple in this region, and introduced the architectural combination characteristics of each hall in ancestral temple, discussed the influence of Guangfu ancestral temple to local Hakka ancestral temple, provided certain theoretical reference for the protection and restoration of ancestral temple architecture in the region.

Guangfu ancestral temple, architectural form, architectural type

1009-6825(2016)10-0007-04

2016-01-25★:国家自然科学基金项目“广西祠堂建筑形制与工艺研究”(项目编号:51308134);大学生实验技能和科技创新能力训练基金项目“桂东南祠堂建筑形制与工艺研究”(项目编号:SYJN20130527)

卢碧莹(1992- ),女,在读本科生; 阳 慧(1988- ),女,在读硕士

谢小英(1976- ),女,博士,副教授

TU251

A