基于与京津冀比较的长三角制造业转型升级研究*

2016-11-22李蕾

李蕾

基于与京津冀比较的长三角制造业转型升级研究*

李蕾

转型升级是长三角制造业持续发展的必然选择。近年来,长三角高技术产业增速放缓,平均增速低于全国但略高于京津冀,而核心城市上海在两区域中平均增速最低。在创新投入方面,长三角整体优势明显,各省市均衡性优于京津冀;在创新产出方面,长三角新产品和专利绝对规模优势突出,但专利创新质量较低。长三角创新成果国际竞争优势较弱,在创新投入产出效果方面,基本没有优势可言。因此,长三角重点要做好规划制定、创新体系和产业化创新建设、先进制造业发展以及核心城市引领等方面的工作,巧借“微笑曲线”和“武藏曲线”以及战略性新兴产业,加快对接“中国制造2025”,实现制造业的高端化、智能化、绿色化和服务化转型。

长三角;制造业转型升级;创新;路径

一、引言

后金融危机新形势下,新一轮全球制造业重新布局正在发生,作为我国开放前沿地带的长三角,制造业发展面临着来自发达国家“再工业化”和发展中国家争夺制造业产业转移的双重挑战,加之国内转变经济发展方式的宏观环境,制造业发展形势不容乐观。2009年以来,长三角制造业虽然总规模不断扩大,但增速呈现明显下降趋势,以年均12.52%的速率增长,仅相当于金融危机前2005—2008年平均增长率(23.76%)的1/2,而且增长出现非常明显的波动变化,表现为2010年以27%的高速率增长,其余年份增长率均在20%以下,甚至有些年份进入个位数增长阶段,如2014年为6.8%,与金融危机2009年的增长水平相当。相应地,长三角区域内各省市的制造业增长也呈现出与上述相似的变化趋势,增长率在波动中整体明显下降,2009年以来,上海、江苏、浙江和安徽制造业总产值分别以年均5.16%、14.54%、9%和24.64%的速率增长,尤其是上海、江苏和浙江三省市,相对于危机前的平均水平(分别是17.27%、27.09%、21.85%),增速大幅下降。另外,从2015年底到2016年初,长三角部分大型电子制造企业出现倒闭,波及大批下游中小供应商,成为新形势下长三角制造业陷入发展困境的真实写照。

可见,转型升级已经成为长三角制造业持续发展的必然选择,也是长三角处于国际国内双重挑战下面临经济下行压力而挖掘增长新动能、培育新经济增长点的有效途径,更是长三角引领“中国制造”走向“中国创造”和“中国智造”的战略选择。

二、长三角制造业转型升级的引领和支撑

高技术产业具有知识技术密集度高、发展速度快、附加值高和效益好等特征,对关联产业的渗透能力强,是经济增速下滑新形势下长三角把握战略机遇、实现制造业转型升级的引领和支撑。表1显示,自2005年以来,京津冀高技术产业主营业务收入区域占比平均为9.85%,呈现不断缩小趋势,年均增长率为12.08%,低于全国16.56%的平均水平,表现出波动下降的趋势,2014年增长率仅为5.2%,是除2009年以外的最低水平。一省两市表现为北京、天津(分别为11.00%、11.94%)增长较慢,河北(19.96%)增长较快的现象。作为我国高技术产业发展的核心区,长三角主营业务收入自2005年以来占全国的比例远高于京津冀,平均高达35.24%,呈现同京津冀一样的逐渐缩小趋势,年均增长率也高于京津冀地区,平均为14.89%,但同样低于全国平均水平,而且呈现波动下降趋势,2014年增长率为6.94%,是除2009年的历史最低水平。三省一市高技术产业的增长速度则表现为上海最低(6.68%)、安徽最高(34.74%)、江苏和浙江居中(分别为18.42%、13.76%)的现象。

整体来看,我国高技术产业的发展呈现出一种发达地区的长三角和京津冀增长相对较慢,以及区域内发达的上海、北京和天津增长相对较慢,而落后的安徽、河北增长较快的规模收敛现象,意味着两区域的核心城市上海和北京在高技术产业的发展上并没有表现出引领带动作用。同时,虽然长三角整体高技术产业增长速度高于京津冀地区,但其核心城市上海的高技术产业增长速度同京津冀的北京存在不小的差距,从区域间对比的角度说明上海在高技术产业的发展上远没有发挥对区域内其他省市的辐射带动作用。

三、长三角制造业转型升级的根本动力

科技创新是高技术产业快速发展的核心支撑,是制造业从劳动密集型产业向资本和技术密集型产业转型升级的根本动力,也是长三角建设全球先进制造业基地、引领中国走向制造强国的必然选择。

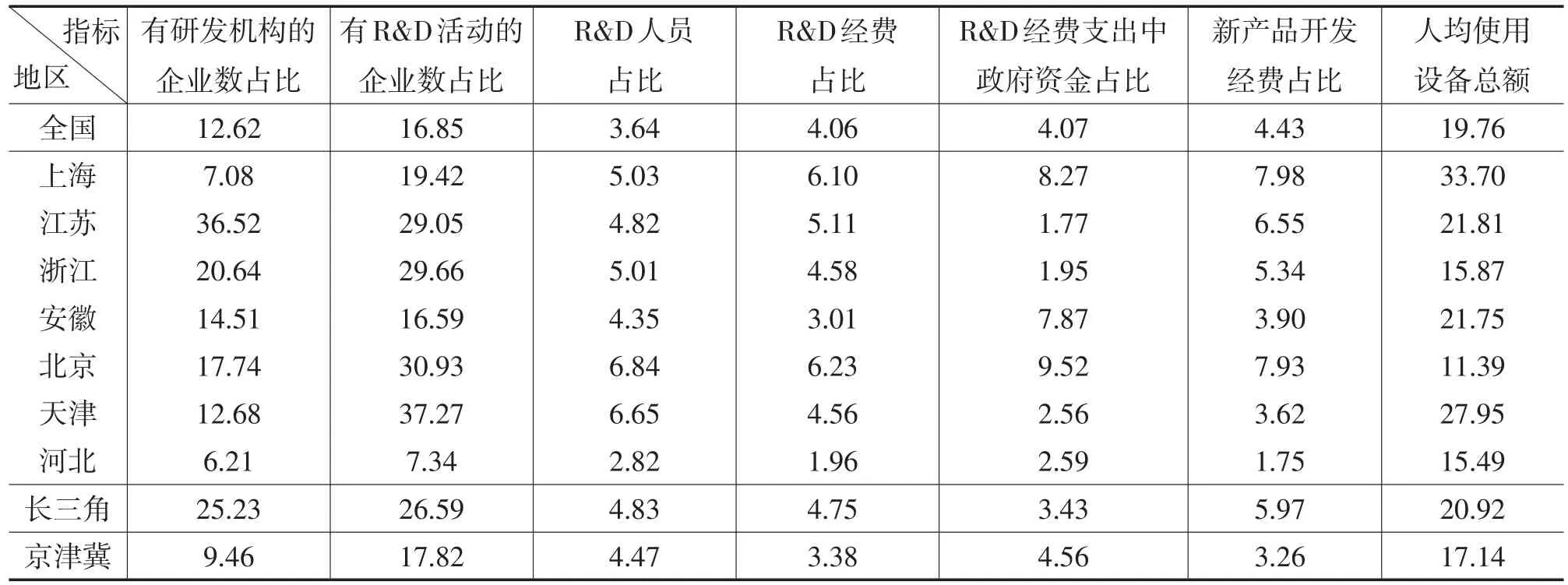

(一)制造业创新投入情况

如表2所示,区域整体层面上,2014年长三角大约有四分之一的企业设立了自己的研发机构,有超过四分之一的企业从事R&D研发活动,远远高于全国12.62%和16.85%的平均水平,也远高于京津冀的9.46%和17.82%水平,处于领先地位。长三角R&D人员和R&D经费投入强度均大于京津冀,占比分别为4.83%、4.75%,也高于全国的3.64%、4.06%的平均水平。长三角和京津冀R&D经费中政府资金占比分别为3.43%、4.56%,前者低于全国的4.07%水平,后者则高于全国水平,说明在R&D经费支出中,相比于京津冀对政府资金的较大依赖性,长三角更倾向于利用社会资源。新产品开发经费占比及研发机构中人均使用仪器和设备总额两指标说明,长三角对新产品开发的支持力度要比京津冀的大,科研机构的发展水平也比京津冀的优越。

表12005 -2014年全国及两区域各省市高技术产业主营业务收入增长率(单位:%)

就有研发机构的企业数占比来看,长三角的江苏和浙江以36.52%和20.64%的份额排在全国第一和第二的位置,远远大于京津冀的北京和天津,而长三角核心城市上海建设研发机构的企业数占比相对较少。有R&D活动的企业数占比、R&D人员占比以及R&D经费占比表现出长三角领先省市弱于京津冀领先省市的现象。长三角R&D活动的企业数占比最高的江苏和浙江稍低于北京和天津,上海和浙江的R&D人员占比不及北京和天津,上海的R&D经费支出占比也低于北京。R&D经费支出中政府资金占比表明,两区域的核心城市北京和上海政府对创新的支持力度较大,尤其是北京,R&D经费支出中政府资金接近10%,这与两个核心城市较为高端的功能定位不无关系。另外,安徽政府对创新的直接支持力度也比较大。上海和北京新产品开发经费占比以7.98%、7.93%的比例排在前两位,长三角非核心省市明显比京津冀非核心省市更注重对新产品的研发。就人均使用设备总额来看,上海以33.7万元的水平排在全国第一,天津以27.95万元排全国第四,其他省市在全国并不领先。

另外,长三角各省市研发投入的均衡性较京津冀各省市要好,除上海有研发机构的企业数占比相对区域内其他省市差距较大以及各省市R&D经费支出中政府资金占比差异明显外,其余指标则在较为适度的范围内,具有较好的制造业协同创新的基础。而京津冀的河北几乎每个指标都与北京、天津差距很大,很多指标由于河北较为落后使得区域整体不那么领先,制造业协同创新面临断层风险。

(二)制造业创新产出情况

1.制造业创新的新产品产出情况

长三角是我国新产品的主要创造区域(见表3),2014年新产品销售收入达53800亿元,占全国的比例为37.63%。京津冀在新产品销售收入规模上相对小很多,三省市加起来还不及江苏和浙江一省占比大。长三角聚集了全国约40.14%的新产品项目数,江苏和浙江占全国的比例分别为16.58%、13.69%,位居全国第一、第二的位置,京津冀中最大的天津也仅为3.52%。而从新产品销售收入占规模以上工业主营业务收入的比例来看,长三角和京津冀分别为19.55%、14.35%,均高于全国12.91%的平均水平,其中,浙江、上海分别以25.64%、23.81%的占比在全国排第一、第二,北京、天津以21.47%、20.20%的占比排第三、第四,而且除河北外,两区域其他各省市该比例均高于全国平均水平,意味着将规模因素剔除后,长三角和京津冀在新产品的生产上都处于国内领先地位。

表22014 年全国及两区域各省市制造业创新投入情况(单位:%,万元)

2.制造业创新的专利情况

长三角2014年制造业的专利申请数和发明专利数都超过了全国的三分之一(见表3)。其中,专利申请数相对规模最大,在全国所有申请的专利中占比高达41.21%,而发明专利数的相对规模较小。如江苏专利申请数占全国18.34%,数量排名第一,而其发明专利数则与广东差距较大。同时,长三角与京津冀两区域也表现出前者专利申请数占比大、发明专利数占比小,后者专利申请数占比小、发明专利数占比大的现象。从企业平均发明专利数来看,长三角和京津冀均高于全国平均水平,各省市除浙江和河北外也均高于全国平均水平。从发明专利数占申请专利数的比例来看,长三角为32.68%,低于全国的平均水平,而京津冀为43.60%,高于全国的平均水平,但两区域各省市在全国来看都不领先,尤其是浙江还处于较为落后的位置。由于发明专利是发明创造中最具有技术含量的一种,因此上述分析表明长三角虽然在专利总规模上具有一定的领先优势,但其申请专利的技术创新含量相对较低,在专利方面的创新质量(发明专利)不仅谈不上领先,有些省市有些指标还较为落后,与发达国家相比更是差距甚远。

表32014 年全国及两区域各省市制造业创新的新产品和专利情况单位:(万元,%,个)

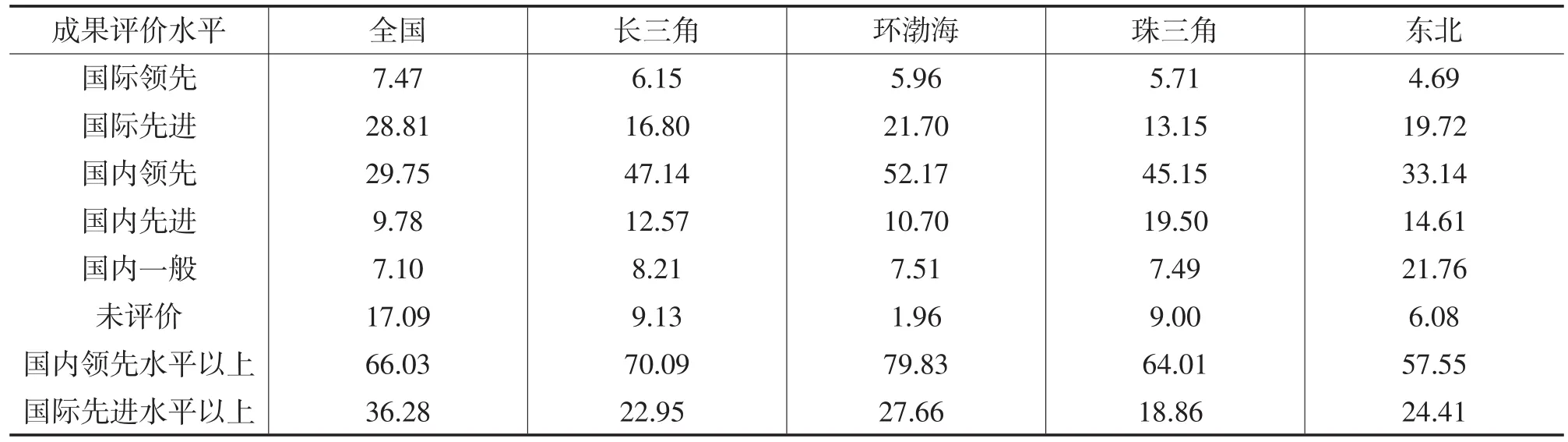

3.创新成果特征

从各区域科技成果评价水平构成来看(见表4),环渤海国内领先水平以上的科技成果比例达到79.83%,长三角低于环渤海,为70.09%,但两者均高于全国平均水平,在全国各区域中处于领先地位。然而,长三角和环渤海国际水平以上的创新成果数较少,占比分别为22.95%、27.66%,均低于全国平均水平。其中,环渤海地区国际先进类科技成果比例为21.70%,国际领先类科技成果比例为5.96%,长三角前者占比(16.80%)小于环渤海,后者(6.15%)大于环渤海,但均低于全国平均水平。可见,长三角和环渤海科技成果虽然在国内各区域中具有一定的优势,但国际竞争优势弱,国际先进和国际领先类科技成果甚至不如全国平均水平,且不说与世界发达国家存在较大差距,这与两区域作为我国经济发展和科技创新的引领地位也不相符合。可见,提高自主创新能力,创造国际类尤其是国际领先水平的科技成果是长三角和环渤海两大经济先行区引领中国制造走向世界前沿的关键。

表42011 年全国及各区域科技成果评价水平构成(单位:%)

(三)制造业创新投入产出效果

表5显示,2014年长三角和京津冀单位主营业务收入的利润分别为0.0624元、0.0671元,与全国平均水平十分接近,区域整体并未处于领先地位。上海、北京和天津三个城市虽然利润水平较高,但在全国仍不领先,说明两区域,尤其是长三角两头在外的简单代工生产模式使其长期处于较为劣势的价值链低端生产环节,制造业附加值低、利润薄。长三角和京津冀单位R&D支出的新产品销售收入分别为18.68元和16.21元,均高于全国15.44元的平均水平,两经济区除河北外各省市也都高于全国平均水平,但同样没有处于全国领先地位,最高的浙江以21.49元的水平排全国第二,其他省市,包括上海和北京均不突出。单位新产品开发经费支出的新产品销售收入情况相似,但京津冀的天津以22.13元的水平列全国第一。这意味着长三角R&D支出的新产品产出效率和新产品开发经费支出的产出效率均没有表现出领先优势。长三角制造业单位R&D支出的利润为6.04元,低于京津冀7.81元的水平,也低于全国7.44元的平均水平。两经济区除河北外,其余省市均低于全国平均水平,说明两区域,尤其是长三角R&D支出效率不仅没有优势,还存在劣势。

可见,长三角制造业创新的投入产出效果与其全国的经济领先地位不匹配,与其全国领先的制造业创新投入规模和投入强度也不匹配,提高创新效率,加强产业化创新能力建设,是长三角高效利用创新投入资源进而促进制造业转型升级的关键。

四、长三角制造业转型升级的方向和路径

在以制造业的数字化、可再生能源为代表的新一轮科技革命与产业变革的背景下,长三角要紧紧抓住工业化和信息化深度融合的机遇,依托科技创新和互联网技术,在对接“中国制造2025”中实现制造业的高端化、智能化、绿色化和服务化转型。

(一)制造业转型升级的方向

1.基于功能定位的制造业高端转型

在经济转型和改革不断深化的背景下,京津冀从国家战略层面结合各省市资源优势和产业发展基础进行发展功能定位,北京建设专注于研发设计等高端环节的科技创新中心,天津打造先进制造业研发基地,河北创建产业转型升级实验区。进入制造业转型升级的关键时期,长三角要借鉴京津冀的经验,积极推动中央层面结合各省市在产业、资源、技术、市场等方面的优势,分配区域城市功能,鼓励引导各省市根据自身功能定位确定制造业发展的重点领域和生产环节,进一步聚焦于能够快速构建竞争力的产业领域,建设区域衔接有序、高效运作的制造业协同转型升级创新链和产业链。

表52014 年全国及两区域各省市制造业创新投入产出效果(单位:元)

以战略性新兴产业为例,核心城市上海可以结合国内外产业发展趋势和自身科技创新优势,重点聚焦智能制造、数字服务和生命健康三大战略性新兴产业领域。江苏要选择有基础有优势的纳米新材料、光伏太阳能等新能源、节能环保、软件和智能电网、物联网、海洋工程装备和医药与生物技术等作为突破口。浙江可将新能源、高端装备制造、新一代信息技术、电动汽车、海洋新兴产业作为战略性新兴产业大产业层次的突破口,以太阳能光伏、高端智能装备、物联网作为细分产业层次的突破口。安徽可选择有一定产业基础的新材料、生物医药、节能环保等领域,加快战略性新兴产业集聚发展基地建设,推动产业集聚发展。

在价值链环节定位方面,长三角一方面要像京津冀一样,各省市选择合适的产业链环节构建基于战略性新兴产业的区域、跨区域产业链,比如上海可以高端定位为战略性新兴产业领域中知识技术密集型、需要自主创新的设计、研发、品牌营销等生产性服务环节,为长三角战略性新兴产业的发展提供高端技术支持和配套服务。江苏、浙江在对接上海高端制造的同时,可以聚焦于战略性新兴产业的研发、制造和应用,积极推动技术产业化和市场化,而安徽可以打造长三角区域战略性新兴产业产品的加工制造基地,通过整合各省市优势资源打造集群效应和链式效应,实现功能互补,有效衔接,使各战略性新兴产业在具有比较优势效益的地区实现其竞争优势。另一方面,作为我国对外开放的先行区,长三角更要有全球竞合意识,致力于打造区域品牌,积极以长三角区域产业链的形式融入国际战略性新兴产业价值链,通过构建国家价值链(NVC)直接占据全球价值链(GVC)高端,引领长三角制造业在国际市场上实现跨越式升级。

2.加快推进智能化、绿色化和服务化转型升级

新时期各国制造业转型升级除高端化外,还呈现出一种融合智能化、绿色化和服务化的发展趋势。要带领中国走向世界制造业前沿,长三角就必须抓住制造业发展新趋势,一是加快引导传统产业智能化发展,鼓励发展智能装备和智能产品,加快推进生产过程智能化,提高企业研发、生产、管理和服务的智能化水平;二是推动制造业向绿色低碳、循环经济转型,鼓励工业企业采用清洁技术、使用清洁能源,并加大对资源的回收利用,以适应国际国内资源环境新局面,适应世界发展新潮流;三是促进制造业服务化转型,推动传统产业由生产型制造向服务型制造转变,加快制造业与服务业的融合发展步伐,促进长三角制造业价值链提升和产品升级。

(二)制造业转型升级的路径

1.基于价值链理论向“微笑曲线”两端攀升

基于价值链的制造业转型升级理论认为,制造业转型升级就是指价值链上或尚未嵌入的企业通过嵌入价值链获取技术进步和市场联系,从而提高竞争力,进入增加值更高的活动中,从要素被整合者向要素整合者转变。相应地,根据台湾宏碁创始人施振荣提出的“微笑曲线”,制造业转型升级就是从曲线中模块零部件生产和成品装配等的底端向左攀升至研发、设计、核心零部件生产的上游环节,或向右攀升至渠道运营、品牌管理等下游环节。因此,对我国开放程度较高的长三角地区,不同企业可以根据自身的业务范围和特点,充分发挥比较优势,一方面可以通过科技创新,借助关键核心技术的突破进攻研发、设计环节,另一方面可以通过创造品牌优势、控制营销和售后网络,最终实现向“微笑曲线”两端高附加值环节攀升的目标。

另外,在全球价值链中,由于购买者势力和创新能力的约束,发展中国家或地区向“微笑曲线”两端攀升的功能升级往往会受到不同程度的阻碍,因而实现功能升级的难度比较大。因此,长三角地区并不一定要遵循一般的价值链升级模式,在某一产业升级到一定程度时可以实施产业间优先升级策略,比如优先发展战略性新兴产业和高技术产业等先进产业,通过产业间升级带动产业内升级,从而实现整体产业价值链的攀升。

2.以精益制造变“微笑曲线”为“武藏曲线”

虽然长三角技术创新在国内处于领先地位,但在高端创新要素供给方面仍与发达国家存在较大差距,高端技术人才较为缺乏,关键核心技术还需依赖进口。因此,对长三角来说,价值链理论框架下的产业升级也不完全是简单地放弃“低端”而向所谓的“微笑曲线”两侧高端全面升级,更重要的是,引导企业从成本竞争转向质量竞争,采用JIT生产方式和TQM管理方式实现从粗放制造向精益制造的转变,通过实施高效差异化战略打造生产的独特优势,以复杂化和精细化制造为核心将现有加工组装环节做得更好,变“微笑曲线”为“武藏曲线”,这一方面有助于提升产品附加值和国际竞争力;另一方面也迎合了国内不断升级的消费需求,是长三角目前代工生产模式下制造业转型升级的有效途径。

3.通过发展战略性新兴产业,直接占据价值链高端环节

作为我国经济较为发达的地区,长三角制造业发展相对较为成熟,层次相对较高,因此可借助新一轮工业革命的发展机遇,加大创新投入,增强研发力度,通过发展先进制造业等战略性新兴产业直接占据“微笑曲线”两端,嵌入价值链中高价值环节,这也是长三角突破价值链低端束缚、跳出遵循价值链的升级路径,带领中国抢占高端领导环节的重要途径。需要说明的是,在通过发展战略性新兴产业占据全球价值链高端环节的过程中,要注意产业升级的循序渐进,避免由于比较优势演化中断而出现产业升级断档风险。对长三角的上海、江苏、浙江,尤其是核心城市上海来说,由于目前主要承担产业转出方的角色(安徽目前还处于对东南沿海的产业承接阶段),在打造全国乃至世界先进制造业基地的过程中,要处理好传统产业转出与新兴产业培育两者的关系,以确保比较优势和产业升级的连续性。

五、推动长三角制造业转型升级的政策建议

长三角要紧紧围绕“全球先进制造业基地建设”的战略定位,加快区域性制造业协同创新体系的建设和产业化创新主体和环境的培育,积极推动制造业转型升级。具体来看,未来长三角制造业转型升级重点要做好以下几方面工作。

1.研究制定区域性制造业转型升级规划

长三角制造业具有联动转型升级的较好基础,其中,上海具有科技创新、研发等资源优势,江苏和浙江工业基础雄厚,是科技成果产业化基地及生产制造业工厂,安徽则是主要的产业承接和制造业加工基地,但目前制造业,包括高技术产业都存在增长乏力现象,尤其是上海表现尤为突出。因此,长三角可借鉴京津冀国家统筹规划的经验,加强国家层面的政策引导和统筹协调,推动中央层面根据三省一市的发展基础及资源优势制定区域性制造业转型升级规划,促进各省市在深化产业间分工合作的同时,加大产业内分工合作力度,打造高效衔接、功能互补的产业链条,形成区域各省市制造业一体化转型升级新格局。

2.建设区域制造业协同开放型创新体系

在国家制造业创新体系建设的大背景下,长三角要与时俱进、审时度势,以建设上海具有全球影响力的科创中心为契机,统筹协调各区域创新主体,依托创新资源集聚与互补的协同创新基础,效仿美国制造业创新网络和京津冀协同创新共同体的建设,发挥上海张江自主创新示范区与合芜蚌自主创新综合改革配套试验区的引领示范作用,进一步聚焦张江综合性国家科学中心建设,打造一批各具特色的科技创新集聚区,加快建设以中小企业为主体,以制造业创新中心、企业研发机构和公共技术服务平台为支撑,以国家级创新园区和工程研究中心集聚创新资源为动力的国内领先的区域制造业协同开放型创新体系。通过构建完整的创新链开展核心关键技术的协同攻关,提升区域整体自主创新,尤其是原始创新能力,使科技创新真正成为长三角制造业转型升级的引擎,推动长三角从“制造”向“智造”和“创造”转型。

3.加快产业化创新主体培育和竞争环境建设

产业化创新是科技创新和科技创业结合的纽带,能有效克服科技创新和产业创新“两张皮”的状况,是长三角制造业转型升级,培育和形成新经济增长点的关键。因此,长三角要积极推动产业化创新建设,一方面构建以市场为导向的科技成果转移转化机制,加快建设国家技术转移东部中心、上海市国际技术进出口促进中心等专业化、市场化技术转移机构,培育产业化创新主体,尤其是高技术产业化创新主体,提升技术孵化能力,促进高技术成果的转化;另一方面,要建立公平竞争的科技创新成果市场和知识产权市场,为开展全球资源配置条件下的科技创新与产业化创新提供有效的竞争环境。发挥好产业化创新的衔接作用,把创新成果变成实实在在的创新活动。

4.鼓励外资和社会资本进入先进制造领域

长三角作为我国开放最前沿、综合实力最强的地区,要发挥好外资对制造业转型升级的促进作用,各省市一方面可以在国家对鼓励类高技术产业免征进口设备关税的优惠政策基础上,对投资长三角先进制造业,比如先进机器人等新兴领域的行业再给予地方所得税、贷款融资等方面的优惠,同时还要在人才培养、知识产权保护等配套软环境上下工夫,江苏和安徽还可借助丰富的土地资源给予适当的用地优惠。另外,对于公共性较强、前期投入较大的新兴产业项目,长三角还可以尝试探索政府和社会资本合作(PPP)模式,可建立PPP新兴产业专项引导基金,建议出台相应的优惠政策来推动各类金融机构参与PPP引导基金,或者考虑建立PPP引导基金的股权转让机制,以降低进入PPP基金后被锁定的风险,激发各类基金和保险、金融机构等的参与活力,通过市场化模式进行运作,引导和支持社会资本进入先进制造领域。

5.发挥上海在制造业协同转型升级中的龙头引领作用

作为区域核心城市,上海可结合城市不同分区的生态资源特征和分区功能,以中心城区重点发展现代服务业,郊区重点发展先进制造业、高技术产业等为原则,借鉴北京经验,制定新增产业禁止和限制目录,制定《中国制造2025》上海行动计划,发挥上海制造业对接国际开放竞争的综合优势,瞄准全球制造业创新制高点,围绕产业链部署创新链,围绕创新链配置资源,加快形成一批核心技术,用“互联网+先进制造业”带动提升数字化、网络化、智能化制造水平,引导制造业向高端、精细转型,实施上海品牌经济发展战略,促进城市向区域、全国综合服务中心转变,并最终建设成为集经济、金融、贸易、航运于一体的世界级城市,真正发挥上海对长三角乃至长江经济带制造业转型升级的辐射带动作用,加快引领中国步入世界制造业强国行列步伐。

[1]安礼伟,张二震.全球产业重新布局下长三角制造业转型升级的路径[J].江海学刊,2015,(3).

[2]洪江涛,黄沛.长三角地区制造业创新现状及对策研究[J].研究与发展管理,2010,(3).

[3]薛艳杰.我国战略性新兴产业发展方式反思与对策建议——以上海市为例[J].华东经济管理,2013,(12).

[4]刘新宇.战略性新兴产业同构风险的防范研究[J].经济纵横,2012,(1).

[5]国务院发展研究中心产业经济研究部课题组.上海战略性新兴产业率先突破的选择[J].科学发展,2014,(11).

[6]吴先满.江苏发展战略性新兴产业的现状分析与对策研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2011,(3).

[7]黄先海.浙江发展战略性新兴产业的基本思路与对策建议[J].浙江社会科学,2010,(12).

[8]张其仔.比较优势的演化与中国产业升级路径的选择[J].中国工业经济,2008,(9).

[9]张二震.中国外贸转型:加工贸易、“微笑曲线”及产业选择[J].当代经济研究,2014,(7).

[10]洪银兴.产业化创新及其驱动产业结构转向中高端的机制研究[J].经济理论与经济管理,2015,(11).

(责任编辑:柳阳)

Study on Transformation and Upgrading of Yangtze River Delta’s Manufacturing Industry Based on Empirical Analysis of Comparison with Beijing,Tianjin, and Hebei Region

Li Lei

Transformation and upgrading is the inevitable choice for sustainable development of manufacturing industry in the Yangtze River Delta.In recent years,the growth rate of high-tech industries in the Yangtze River Delta slows down, and the average level is lower than that of the national but slightly higher than that of the Beijing,Tianjin and Hebei Region,with Shanghai in the lowest position of the two regions.In terms of innovation input,the overall advantages of the Yangtze River Delta are obvious,and balance among provinces is better than that of the Beijing,Tianjin and Hebei Region.In terms of innovation output,absolute scale of new products has prominent advantages,and so are patents but with low quality of innovation and technology.Innovations are of weak international competitiveness.In terms of effect of innovation input and output,there is basically no advantage to speak of.Therefore,in order to accelerate the docking pace with the plan of“made in China 2025”,and realize high-end,intelligence,green and service oriented transformation of manufacturing industry through the Smile Curve and the Musashi Curve and emerging industries of strategic importance, theYangtzeRiverDeltashouldfocusonplanningformulation,constructionofinnovationsystemandindustrialized innovation,development of advanced manufacturing industries and leading role of the core city and so on.

Yangtze River Delta;Transformation and Upgrading of Manufacturing;Innovation;Path

F427

A

2095—5766(2016)06—0058—08

2016—09—05

中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院委托课题“京津冀与长三角区域协同发展战略的比较研究”。

李蕾,女,中国社会科学院研究生院博士生(北京102488)。