新疆歌舞文化(二)

2016-11-21吴艳春

□ 吴艳春

远眺新疆康家石门子岩壁

一、定格千年的舞动——新疆岩画舞蹈图像探讨

“舞蹈是人类最古老的艺术之一,从蒙昧到文明的漫长跋涉中,人类是在手舞足蹈中前进的。人类智慧的灵渠——语言思维尚未健全的时候,是依靠舞蹈交流思想、抒发情感和排解胸中块垒。随着原始公社群体出现,舞蹈的功能更为多样,……它既是人类群体诸种愿望追求、感情喜尚的载体,又是生活和生命存在的需要形式,以此来论,称舞蹈为一切艺术和人体文化之母,是毫不过分的。”①刘峻骧先生的这段话,将舞蹈艺术的发端推溯到人类文化发展的最初阶段,并将其看作是一切艺术和人体文化之母。舞蹈艺术源头之久远可想而知。虽然这种散发着人类激昂活力的动态艺术,永远是现在进行时的即兴表演,身临其境才可能真正感受其舞动中散发的活力和魅力及其玄奥的深意,但历史的妙手,却不愿这美妙的舞动在时间的流逝中消失,于是,摆布玄机,将其定格在坚固的岩壁上,或是色彩的流布中,使先辈的激情与活力,永远激励他们的子孙后代。新疆康家石门子岩壁上的大型群舞雕刻图,就是历史巨匠精心安排留给后人的永恒舞蹈艺术之作。

(一)为生命和生活的欣欣向荣群舞欢狂

在距今3000年左右的天山东部,活动着一支史称塞种的部族。他们逐水草而居,以猛兽动物为图腾,视天地山水为神灵,在与自然世界的亲密接触中,奔放而豪迈地生活着。舞蹈是他们沟通自然天地与神灵神圣生活的一部分。神奇的山、灵异的水、欣欣向荣的绿草百花,是他们天然的舞台,勇猛强壮的动物猛兽是他们激情四射的力量源泉。于是,当他们希冀部落人口兴旺,部落所赖以生存的自然万物繁荣昌盛时,就会来到他们认定的神山下、灵水间,在碧草茵茵,鲜花芬芳的草地上舞蹈欢悦,在激情四射的舞动中企盼生命的生殖与繁衍。

新疆著名考古学家王炳华先生在考察康家石门子岩画时,对康家石门子的地理环境进行了详细地观察后指出:“在漫山翠绿之中巍然耸立,逶迤铺展的赫红色岗峦,和周围环境既协调又独具个性,恰似坐落在深山万绿丛中的一区古堡琼楼,远离尘世的一处神仙宫苑。”古代塞种人对这陡然耸立起的200米上下的褐红色岩体,可能充满了浓郁的神秘崇拜之情,认为它具有非人间的力量。同时,这片外形诡谲、色彩变幻的红色岗峦的底部,还有一处滴滴渗漏的甘泉。山前的阳坡及山沟两岸,茂盛的草被在严冬也不会被大雪覆盖。神奇的红色山岩、温暖的阳光、不败的茂草,这种种神奇的现象,令游牧奔放的古代塞种人对自然的造化惊叹不已,于是,这里成为他们讴歌生活,创造生命的舞台,他们深信,在这样的环境中歌舞祭祀,会达到人天交合,欢悦融通的现实效应。

或许,聚众群舞,尽情欢悦的舞蹈使他们体验了生命在狂欢中律动的喜悦,万物在共舞中相融的美妙。这种情景的延续就是生命繁荣昌盛的延续,于是,他们不满足于舞动的停息,希望这美妙的时刻永存,于是他们不断地爬上高高的岩壁,在上面凿刻舞蹈的情景。为后人留下了他们不息的激情,定格的舞姿和永恒的活力。

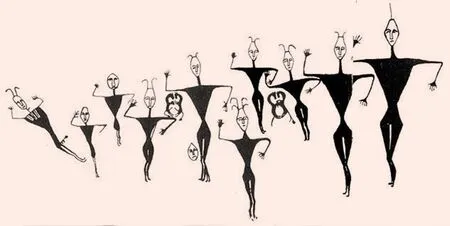

康家石门字岩刻画上九位舞女图

据新疆考古学者的调查考证,康家石门子舞蹈岩画图就是这些塞种人留下的不朽文化遗产,它们“是国内及世界上罕见的生殖崇拜岩画”②画面以表现群体性舞蹈动作为主题,在120多平方米范围内,从上到下,从左到右,满布大小不等,身姿各异的人物形象。人物总数达二、三百之多,人物大者,过于真人;小者,只一二十厘米。人像有男有女,他们似乎在随着音乐的律动手舞足蹈,不少男性,清楚地显示了生殖器及睾丸,甚至表现了交媾的动作。其下,则是群列的接臂而舞的小人,十分明白地显示了祈求生殖、繁育人口的希求。③考古学家在岩画现场的勘查表明,这些岩画是在不同时期不断地凿刻的。它们的形成“经历了一个相当长时间的历史过程”。岩刻的内容本身,也可探索当时塞族居民舞蹈发展的一些早晚历史线索。④从岩画的整体风貌观察,舞蹈中凸现了男性在生命创造过程中的重要作用,许多舞蹈场面中,男性的舞蹈动作中都凸现男性生殖器射向女性的意指。但在岩画最上端的一幅图画,舞者以女性为主角,如果审视岩画上的这幅舞蹈图,并用观者的身份来讲述,那我们眼前就会出现这样一幅画面:9位头戴高帽,帽端斜插两支翎羽的窈窕女子,迈着轻快的舞步由远而近向我们走来。她们漂亮的大眼,妩媚的小嘴,端庄的高鼻,使稍显狭长的容颜更加秀美;细长的脖颈,宽阔的胸部,纤细的腰肢,肥硕的臀部,修长的双腿,使优美的体态更加婀娜多姿。她们整齐一律的平举右臂,右肘上曲,五指伸张,平伸左臂,左肘下垂,表达出舞蹈的特有韵律。在9位舞蹈女子中,有一位领舞的女子随着舞蹈队形的排列变化站在了队伍的中间,两面各四位,围着一位遍体通红,斜倾着身子勃起生殖器的男子舞蹈。虽然这些舞蹈的画面被定格在岩石上,但我们依然可想象千年前凿刻这些岩画的塞种人经历了怎样热烈的群舞情景。

亲身经历了澳洲土著居民跳著名的克罗伯利性舞的国外人类学家格罗塞,在其《艺术的起源》一书中写道:“……妇女们出来时一面打着拍子,一面大声歌唱着,好像连嗓也震裂了。过了一会儿又发出非常清幽婉转地唱得几乎听不出她们的喃喃之声。……这时紧张到了最高点,舞蹈者高呼着顿脚舞跃着,妇女们发狂地打着拍子,尽力引吭高歌。”我们可以推测,几千年前的塞种人,在进行大规模的生殖祭祀时,用热烈的呼喊歌唱煽动群体的情绪,用旋体挥臂踮脚的姿态绽放肉体的情欲,“在两性舞蹈的欢乐中,在艺术的陶醉中,在宗教的狂热中,追寻着最强烈的美感享乐,祈求着人口和生产的兴旺发达”。⑤

众所周知,人类的生产活动包括两方面的内容,一是生产物质财富和精神财富;二是生殖后代,繁衍种族。在生产力落后的远古时代,人们的生活环境艰苦恶劣,人口生产率低下。为了求得子嗣的繁盛,部落民众会在特定的时间和地点进行特殊的庆典大会,对天地万物进行歌舞祭祀,希冀天地自然之灵气惠顾人们,赋予其勃勃生机。祭祀的主要内容之一是男女的野合交媾,这在古代是一项极其重要而严肃的使命。中国古代文献《周礼·地官·媒氏》中记载:“仲春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。”新疆古代居民虽然没有为后人留下他们在生命创造中挥洒激情的歌舞活动的文献记录,却用他们虔诚卓绝的信念,在那塔梯难及的9米高的崖壁上,敲击刻画出在他们心灵中涌动不息的永恒舞姿。

康家石门子大型舞蹈岩刻画,反映出新疆古代塞种人的一种古俗,即在特定的时节,举行“性的欢会”,或者说是“繁殖礼”。就如原始社会史家所指出的:“原始人或史前人,也和多数哺乳动物一样,有一个特殊的匹配季节,因此,在远古的时候,性的欢会只能在一年的一定期间举行。⑥康家石门子岩画中有些图像相互叠压,说明他们每年举行“繁殖礼”的地点是固定的,因此在不断的歌舞祭祀中,不断地雕刻画像,以至在有限的范围内无法容纳雕刻图像时,人们只能选择叠压刻画。可见他们对祭祀舞台的选择,不是随意而为。神山、灵泉的神秘生殖力,是强化人之生殖力的关键。我国著名的文化人类学家叶舒宪先生在对古代社会民众在特定时节举行“繁殖礼”的习俗分析说:“按照巫术世界的观念,人与自然之间是交相感应的,农作物的丰产与人类自身的生产都遵循着同一个原则,而且两者之间可以彼此促进,相得益彰。因此……部落男女集合于野,一方面是保证人类社会的生殖绵延和大地回春、万物复苏的集体性交,另一方面是象征参加庆典者死而复活的成人入社礼。”⑦对游牧于新疆古代的塞种人而言,动物的繁殖与农作物的丰产一样重要,因此,他们的祭祀舞蹈中,动物也是很重要的角色构成。这一点,我们将设专节探讨。

康家石门子岩画舞蹈图的一个显著特点,是在刻画舞者形象时,用了“巨像”和“微像”相对比的表现手法,表达创造者内心的追求与期望。如有一组岩画图案,刻画了31个弯腰曲腿排成一行,做着整齐划一舞蹈动作的小人,在这列舞蹈小人的左右两端,则是两个形体较大、阳具勃起的男性,左下角,刻画着一个形体相当高大的人物,这个人物从形体特征上看是一个女性,但其下腹却伸出了一个特别长的阳具。⑧这种奇特的现象,是当时塞种人现实舞蹈的真实写照?还是把他们用舞蹈也难以表达的思想,用图画的形式加以渲染?

探讨这个问题,首先要说明的是,当我们把舞蹈作为一种文化现象来研究时,就不仅仅要观察它所展示的技艺、表露的审美特征、昭示的主题内容,还要探讨其所以然的诸多原因。如果我们把前面提到的图像内容仅仅看做是古人舞蹈的客观反映,那画面上舞蹈的小人,我们就会理解为是儿童舞,或者是舞蹈者起舞的远景图。事实上,从整个岩画的创作思想来看,“巨像”的舞者代表古代现实生活中的塞种居民和由他们扮演的生殖神灵,“微像”的舞者则代表了塞种居民希望通过男女交媾所能繁衍的后代。更有意思的是,当时的人们为了强调男子在生殖中的作用,可能在群舞中让女子也戴上男性的阳具,以强化生殖的力量。因为在距今三千多年前的古代,人们还不知道孩子的产生是由男女的结合而共同产生的。古希腊流行一种理论,认为“男人的精液是孕育生命的基本物质,女人只是一种“孵育器”。这种思想在康家石门子岩画上得到了形象的表现:因为孕育或出生的孩子,不是刻画在女子的腹中,而是刻在男子的胸腹处。男女交媾过程中的躯体动作,成为原始舞蹈的萌发源之一,进而逐步形成的群舞祭祀活动,则具有了有意识的文化意味。将这样的群舞情景刻画在山岩上,则是原始舞蹈艺术的再生,成为反映他们思想意识的象形资料。

康家石门子岩刻画上大小舞人图

关于舞蹈图像中红色的应用,是与古人对生命的活力与红色有关的观念相呼应的。前面说过,康家石门子岩壁的色彩是赫红色,在四周碧草青山的衬托下分外耀目,因此塞种人认为这是一处神秘的与生命的孕育相关的地方。在舞蹈场面的人物刻画中,有些特殊的角色,也特意的对其施加了红色以强调其生命的活力,如前面提到岩画最上一排9位女性所围绕的斜卧而勃起生殖器的男性,就通体施红;在另外一处刻画小舞人的上方画面,有表现男女性舞的大型人像,女子通体涂染朱红色。还有其他画面中穿衣着裙的女子,衣裙也染成朱红色。这些现象表明红色所代表的生命活力。古代塞种人希望在特意涂染红色的过程中,舞者以及因舞而产生的后代子孙都充满了热情的活力。

在一年中特定的时节举行大规模的群聚舞蹈必定不能满足新疆古代居民的生活需要,所以其他时节的舞蹈应该是同样存在的。在新疆其它地区的山壁岩画上,也有表现舞蹈图像的雕刻,有的同样表现出性交特征。但像呼图壁岩画这样大规模群舞图像则不多见。如在北疆木垒县平顶山夹皮泉岩画中,有一幅单人舞蹈图,1人作舞蹈状,“头微微倾斜,一臂舒展,一臂弯曲,双腿叉开半蹲,其间性器或尾饰明显,似一幅媚神祈祷之作。”⑨塔城地区裕民县巴尔达库尔岩画中有四幅舞蹈图,一幅图画刻画着戴有尾饰的两位舞者,他们并排而立,双腿弯曲,双臂微微摆动,似乎在踏歌而舞;第二幅图画表现两人相对而立,舞动手臂对舞;第三幅图凿刻着四个舞者,一位在上方,作侧身跨步,平举手臂舞动状,三位在下方,横排一列作弓步扬臂舞动状。这几幅舞蹈图画,没有刻意的性交特征,为单纯的舞蹈图像。⑩裕民县撒尔乔湖夏牧场的山坡上,有两幅舞蹈图,一幅是单人舞蹈图,舞者“两腿叉开,稍稍下蹲,有尾饰,两臂平举,手稍下垂,头身垂直,平视前方,给人强健有力的感受”;第二幅是双人舞,两人动作一致,躯体垂直挺立,两手下垂做弧形,两腿则作马步式下蹲,脚跟离地,据说这是游牧民族传统舞蹈中特有的舞姿。在富蕴县唐巴勒塔斯有一幅在褐红色石头上磨绘的集体舞蹈图,“分上下两组,上面一组5人并列,一字排开,其中左边第一人头上饰三叉状短角,第三人是双叉状短角”。五人整齐一律地叉开双脚,平伸双臂作舞蹈状,舞者旁边,还有一棵树类的景物;下面一组仍为五人,但队形变换为环形,五位舞者同作踏足摆臂的舞蹈动作,其中下方的一人头戴双叉短角头饰。[11]新疆库鲁克山岩画中,有一幅形态奔放的双人舞。一位舞者头戴长角面具,另一位舞者两腿间戴尾饰。他们弓跨前腿,蹬踢后退,对面相向,牵手而舞。[12]

在新疆南部的昆仑山区岩画中,也有表现古人舞蹈的岩刻图画。

唐巴勒塔斯舞蹈岩画

且末县昆仑山木里恰河一带的舞蹈岩画很精彩。其中有独舞、双人舞和集体舞。以独舞居多。独舞的舞姿多样,或做肃穆的祭祀仪式状,或手挥牛尾,或舞动腰带。身上有披兽皮者,身后有饰牛尾者,也有头饰牛角者。也有集体舞图像,四个舞者手拉手,整齐划一地在踏地而舞。[13]在东疆伊吾县征集到的一块岩画上,我们看到了两个舒展臂膀,迈着舞步跳舞的舞蹈者形象,他们体态的造型风格也是下肢相对短小,前一个舞者还有尾饰。

伊吾县征集舞蹈岩画

为生命的繁衍祭祀舞蹈固然重要,但生活的舞台还有其它许许多多的内容同样牵动古人的心灵。在阿尔泰地区的敦德布拉克岩画中,有一排人手拉手屈膝弯腰的图像,这种图像乍看起来,就是一般的舞蹈图,但考古学者根据图像周边其它图像和相关学科的知识,得出了这是世界上最早的滑雪图的结论。这种结论,与当时人们所采取的追赶猎物狩猎的生产方式,以及当时的自然地理环境及气候状态都有很大关系。正如我们说康家石门子舞蹈岩画情景图上的人们,不是为了舞蹈而舞蹈,而是为了祈求万物繁育生产而舞蹈一样。敦德布拉克岩画中的滑雪图,是人们为了追逐猎物而在山间踏雪飞奔,这样的飞奔需要锻炼人们身体的灵活度、跨越转体的技巧。在平日的闲暇时间,人们就会集聚在一起,练习滑雪的动作、技巧,为了让练习者很快掌握要领,有经验的教习者一定会编出呼喊节拍和速度的口令及曲调,舞蹈的另一种生发源也就自然呈现出来了。

当我们放下繁杂的尘念,静心与定格千年的古代先民舞蹈姿态对视时,不禁感叹起这些用四肢百体承载的文化,它“负载着原始先民们崇高圣洁的纯真,奋力超越的意志和崇拜星空大地的祈祷与愿望,实质上它可说是一种综合的原始人体文化。它包括原始的舞蹈、杂技、武术、游戏等诸多因素……不管是猎前祈求丰收,猎后庆祝胜利,酬谢神祗,乃至于性爱、生育、死亡等皆有关系,带有原始宗教色彩的舞蹈,或称原始人体文化,其实际意义既含有群体感情宣泄、劳动、战斗技能的演习的因素,又是人类愉悦游戏本能的反映”。[14]刘峻骧先生的这段话,实际上是为古代舞蹈文化的性质作了全面而概括的总结。新疆古代舞蹈文化的内涵与性质,也完全符合这种解释。

(二)双头同体舞之玄奥

康家石门子的大型群舞在“性的欢会”中上演,群舞的团体中,突然出现了一对格外引人注目的角色:两位头戴冠帽,帽顶插着两只羽翎,躯体却合二为一的高大角色迈着舞步上场了。他们的左右跟随着十几位男性舞者,有的舞者胸腹部还标示着与舞者相貌类同的人头像,他们在舞动的姿态中挺直生殖器,似乎在渲染阳刚的力量。尤其是右前方的一位男性舞者,随着豪迈的舞姿右臂平伸,右手上举,左手把持着勃起而夸张的、长度与舞者身体几乎相等的生殖器。另一位头戴高帽,帽顶插翎羽的俏丽女子,做着同样的舞蹈动作,回应这位男子挺射的生殖舞动。在他们两位的下方,有两组微小的舞人排成两排,上排34人,下排21人,他们在一位身躯高大的舞人带领下,上身前倾,曲腿扭腰,做着整齐划一的舞蹈动作。[15]这个奇特的舞蹈场面,不仅展示了古代塞种人希求在狂热的性舞中繁育子孙,而且透露出他们对两性交媾,人之创生的独特见解——人的繁衍取决于自然神灵的惠顾与恩赐。

康家石门子岩刻画上双头同体舞人

这种见解可能首先来源于他们对日常生活的体悟。虽然康家石门子舞蹈岩画的多个画面,都在强调男性在生殖中的重要地位,但单性的繁殖显然是不可能的,两性交媾是生殖必需的条件。然而,不同的两性,即便有交媾,生殖繁育人口的结果也是各不相同的。新生命孕育的决定权掌握在谁的手中呢?在迷茫的探索中,古代塞种人,其实也是许多古代民族都把这种权利赋予了神秘的神灵。

在古人的思维中,神灵是虚幻而又无处不在的,人就是神灵的子孙。神是按照自己的面孔造出了人。可能正是基于这样的幻想和推测,古代塞种人在祈祷人口繁荣兴旺时,就创造出生殖神的角色与形象。这位生殖神禀赋男女阴阳的双重特性,而具有无限生殖力的能源,为人类的繁衍昌盛施展神力。画面上的双头同体人像,可能就是塞种人心目中生殖神的形象,也是他们群欢起舞,展示舞之玄奥的标志。男女两性,在忘我的舞动呼唤中,达到了灵性的完全交融,才能与神之能量沟通,获得创生的强大活力,培植出同样充满活力的后代子孙。

新疆考古工作者曾在康家石门子岩画以南的康拉尔沟,发现了一个“双性石人”,据发现者介绍,这个双性石人,“并非是从前曾经在国外发现过的具备男女双方性特征的单体石人,而是一个“双面石人”,石人的正面,是一个有着明显的女性性特征的石人,其女性性器官的特征非常显著地被夸大,占到了石像总高度的四分之一,而石像的背面,则并非是一个男性的躯体,而整体被表述成了一个男性成年人的阴茎。这种惊人的构思,似乎在诠释着古代塞钟人对生命本源形态的特殊理解。[16]并似乎从另一个层面,在解释康家石门子舞蹈岩画中双头同体人像为何两人都头戴一般认为是女性特征的插羽冠帽——阴阳原本即一。我们理解,这是古代塞种人对生命本源形态的另一种表述,是人之生命的玄奥所在。

如此理解,我们就会把上面所提的舞蹈画面分解为三个部分:双头同体的人像,其实是古代塞种人心目中自然界生命本源的象征,只有用歌舞祭祀引来他的眷顾,人们两性交媾的舞动才会发生培植幼小生命的效应,所以,第二个画面是男女两性在舞蹈中交媾。男性强壮的躯体和强有力的生殖器官,也是培植众多鲜活生命的前提,所以舞者的生殖器与他本人的身长等同。第三个画面则是排列两排的小人,他们的舞蹈代表了塞种人繁衍子孙后代的生殖观念——他们所培植的后代,必须在原生的状态下强健而充满活力。

在考古学者的研究中,新疆康家石门子岩画中勃起男性生殖器的舞者,在典型舞蹈情节中,多数都是头上不插翎羽,而表现女性角色的舞者,多数都头戴冠帽,帽顶插翎羽。但也有头戴插羽冠帽者,下体却勃起男性生殖器,考古学家对此的解释是:这样的角色安排,是当时的人们为了强调男性在生命繁衍中的重要作用。但岩画中最引人注目的角色——双头同体人像,却都戴着顶插翎羽的冠帽,显现为女子的性别特征。这显然与考古学家所作的强调男性在生殖中作用的解释有所悖逆。如此,我们需要对古人赋予羽毛的文化内涵作一些探讨。

《山海经·海外西经》中描写中国上古时代的一位君主夏启在祭祀仪式上舞蹈的情景:“大乐之野,夏后启于此舞九代;乘两龙,云盖三层,左手操翳,右手操环,佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野”。夏启在跳九代舞时手中操持的翳,据研究是羽毛制作的华盖。为何要用羽毛制作,据说是因为“鸟图腾族企图依靠图腾鸟而请雨”。另外,“鸟羽纷飞又可以和雨丝四降发生类似的联想而发生以羽致雨的模拟巫术。中国古文献《释名》对雨的解释是:雨,羽也。如鸟羽动则散也。”还有,我国古文献记载有一种祈雨舞,舞者表演时要把鸟羽插在头上,以表达祭祀星辰的意思。[17]从民族学资料来看,舞蹈中头戴鸟羽的行为也与祈求天降甘雨相关。美洲印第安人在跳祈雨舞蹈时,“饰以鹰的羽毛,头戴雷鸟假面,或做电光闪烁,或作雷鸟的叫声,观众复取水从屋顶上淋下,淋湿舞者的周身。妇女则歌唱雷鸟的神话,合之于跳舞者的动作,形成戏剧的表演”。[18]看来,把康家石门子岩画上的舞蹈图仅仅理解为两性交欢,祈祷生命繁衍的活动,学术关照的视野还有点狭隘。其实在第一节中我们也已经讲过,古代塞种人把群体欢舞的场景选择在天山神秘的红色岩壁下,本身就意味着他们对自然天地万物性情的关注,并认为这一切与他们生命的繁殖有着密不可分的联系。舞蹈时特定让有些舞蹈角色头戴羽翎,表示祈求苍天普降甘雨,进而使他们生存的环境水草丰茂,牛羊满坡,他们兴旺的人丁才能茁壮成长,他们游牧的生活才能欣欣向荣。

同时,古人意识思维中巫术交感的思想普遍,男女性交过程中男子精液的射洒,被类比为雨露的降落,所以祈雨的欢舞就有了双重的含义:人类两性交媾合欢雨露降落,能让天地自然欣然交感,施降甘雨浇灌万物。

如果将康家石门子大型舞蹈岩画中的一些文化现象与邻近地区其它的考古文化成果相联系,来探讨古代塞种人群聚而舞的文化现象,我们会更加坚信这种舞蹈的存在,是具有普遍而坚实的文化背景的。众所周知,康家石门子大型舞蹈岩画的年代是距今三千年左右。在这个时代,新疆东部地区的考古文化,最著名的有小河文化。在小河考古中,考古学者们发掘出土了许多捆扎羽毛的箭杆,而且这些箭杆的通体涂染成红色。这种装饰颇为繁杂的箭杆,看来不是用于现实生活中的狩猎。如果联系康家石门子大型舞蹈岩画的文化寓意来考虑,我们猜测可能是祈求生殖的法器。参考其它民族民间舞蹈中的活态舞蹈文化,那就可以推想,这些法器也可能是舞蹈中的道具。如黔东南苗族的“鼓社节”每隔四年举行一次,在这一天,人们要表演一种生殖舞,舞蹈中,央公(男性舞者)追央婆(女性舞者),边追边射箭,每射一箭,有一人喊“交配”,另一人答“繁昌”,如此绕寨一周,以保佑苗家子孙繁昌。[19]

现在,我们再次回到康家石门子岩画上多数女性头饰鸟羽的装束,就可以解释为:女性在两性交媾中是“雨露”的受施者,头饰鸟羽应该是求雨求欢的表示。这样的推理,又引起了另一个问题:岩画中最为引人注目的双头同体人像,两人头上都插饰翎羽该怎样解释?如果按照简单的理解,双头同体,是男女交媾的象征表现。但为什么不区分性别特征?仅有的区别是一人的颈项部有一个类似飘带的饰件。看来,把双头同体人像仅仅理解为男女交媾的象征是有局限性的。我们只有另辟探讨的途径。

我们在前面讲过,古人思维中的巫术交感思想普遍,而巫术交感思维的前提是把自然看作一个活着的有情感的巨灵。这使我们想起了中国创始神话中著名的盘古开天辟地的神话:盘古这位巨人在混沌的巨卵中孕育生长,终于有一天挺立身躯,举起巨斧将天地分开,自己的身躯化成了天地万物。把这个故事换一种说法,就是说天地自然是一个巨人,其巨大的灵体中包含了自然界的一切生灵物种。施降甘雨哺育万物,是自然巨灵的自然功能。然而这种功能是按照一定规律运行的,人的行为也要服从于这种规律。我们前面说到古人举行“繁殖礼”的性欢会,是在特定的时期,这个时期是什么季节呢?应该是万物复生的春天季节。春天来临的最主要讯息是候鸟的回归,头戴鸟羽,也应该有春回大地的标志意味。

假若我们把双头同体人像理解为自然巨灵(或者说生殖神灵)显现人世的一种标志,那么,自然阴阳合和一体完美自在,就无需表示其性别的差异。但其行使特定的职能——运化四季,传送春的讯息时,其头饰翎羽就有了另一种涵义:春天到了,甘雨将至。春雨降临的前夕,往往伴有春风的吹拂,一个美好的春季,一定是风调雨顺,万物滋生的好时光。所以,我们在双头同体人像之一的颈项边,看到了扬起的飘带,那是春风来临的象征。用飞舞的飘带表示风的飞舞,在新疆传统文化中是有旁证材料的。龟兹壁画艺术中的风神,往往用颈后有飘起的风带来表现[20]更有意思的是,风在人类生命创生中的作用同样必不可少。“如果把风看成是大自然的气息,那么风也是灵魂的载体。”世界上许多民族的创世创生神话中,在讲到生命生成的最关键一步时,都说造人的神对着人形吹了一口气,把人的灵魂送到了肉体之中,人便活灵活现,欢腾雀跃起来。古印度史诗《梨俱吠陀》中说:“众天神的呼吸,世间的胎孕。”点明了风是神的呼吸,是世间生命的条件。古印度大史诗《罗摩衍那》中写得更明白:“风神本来无形体,活动在众生体内;身体如果没有风,就同尘土成一类。风是生命幸福,风神就是全世界;世界如果没有风,就不会有快乐。”[21]看来风不但是春雨的前奏,也是人之灵魂载体,更是世界万物运化的动力。康家石门子舞蹈岩画中双头同体人像之一后颈部的这小小的一个刻饰,竟然蕴含着如此深刻的哲理!

哈萨克族的一则神话,还令我们想到康家石门子大型舞蹈岩画上许多舞者头饰鸟羽的寓意,是否同时还比附人之灵魂的栖息与降落呢?这则神话说:“迦萨甘寻思着给大地创造一些有生命的东西,还要给大地创造主人。于是,迦萨甘在大地的中心造了一颗生命树。生命树长大了,结出了茂密的‘灵魂’。灵魂的形状像鸟儿,有翅可以飞。这时候,迦萨甘用黄泥捏了一对空心小人。小泥人晾干后,迦萨甘在他们的肚子上割了个脐窝。然后取出灵魂,从小泥人的嘴巴里吹进去,一对小泥人便悠然站立,欢腾雀跃,他们就是人类的始祖。”[22]这个神话的核心内涵在于创造神让人之灵魂栖息在生命树上,知道了这个故事,我们就好理解柯尔克孜族在妇女不孕时,要将其送到无人居住的树林中的习俗之源头。更为重要的是,在西伯利亚地区的巴泽雷克考古文化遗存中,曾发现了妇女头上直竖着高高的木棒,上面安置着七只鸟形木雕。[23]它是生命树的象征吗?康家石门子大型舞蹈岩画上舞者头上的鸟羽,是鸟的简洁化象征吗?这些问题,都有待于进一步探讨。新疆富蕴县唐巴勒塔斯岩画中一幅五人树旁舞蹈图的存在,可以说为我们的推测作了旁证。我们在后面一章的研究中,还将举出更多更典型的材料,来论证这类问题。

不管康家石门子大型舞蹈岩画上的舞者头饰鸟羽代表了怎样的象征意义,都令我们深深感悟到古代塞种居民崇尚自然,力求将自己的行为与自然规律相统一的道德情操与文化理念,以及人类神话思维的普遍性规律。

由于古代塞种人的活态文化在历史的烟云中消失了,留给我们的凿刻在岩壁上的定格的舞蹈图像虽然依然震撼人心,但毕竟是残缺的遗迹。他们在舞中歌唱呼唤的乐曲、歌词,众多观者热烈的情绪和欢畅的共鸣,都是无法复原的永久遗憾。尽管如此,我们依然能从舞者那优美一律的舞姿中感受到和畅的舞之旋律、热烈的舞之朝气、蓬发的舞之活力。从双头同体舞者的造型中,体悟到舞者超越自我,探求生命真谛的高尚情操,以及他们力求与自然万物协调和顺的纯洁性情。

巴泽雷克文化中头饰七鸟的妇女

康家石门子大型舞蹈岩画中,还有一个值得关注的问题:即许多的舞者,都在作着一个典型而特殊的手臂动作,一臂平伸,肘手上举,五指叉开,另一臂下垂,肘稍内弯,五指叉开。众多舞者统一摆出这样特殊的舞姿,欲求挥发怎样的舞蹈语言呢?刘峻骧先生在各种文化背景下的手姿研究比较论述中指出:“巫舞的手势与人类语言、文字同源,甚至早于语言文字。”“巫舞的手势就是在巫师举行祈祷祭祀仪式时,作为人与神、神与鬼、鬼与人相互沟通的媒介、传达信息的外在符号,表达思想感情和意愿的一种图像标记。”[24]康家石门子大型舞蹈岩画中浓烈的巫术祭祀氛围,表明其巫舞的性质,而舞者们臂膀上举、下垂、五指分开的姿势在表达着什么意思呢?如果我们把人体的躯干看作一个中轴,把平伸而后上举下垂的肘手看作是可以舞蹈的圆轮,那么,两臂左右重复交换这个姿势,就是一个活态的卍字符号。这个符号与甲骨文中对巫字的表述十分接近,甲骨文中的巫写为中间一个十字形,十字上下各画一横,表示天地,十字左右各画一竖,表示四方,其“意为贯通四方天地者为巫”,[25]其贯通四方天地的主要手段就是舞蹈。所以陈梦家先生说:“名其舞者曰巫,名其动者曰舞。”[26]在沟通天地的舞蹈中,动作与旋律以及歌乐是必不可少的手段。我们不知道康家石门子岩画中的舞者在舞动中歌唱了什么,但从舞者一律叉开五指的舞姿中,可以推测他们在舞蹈中一定是表达了丰富的思想与情感。考察当时的文化背景,我们可以得知,古代塞人是一个游走四方,沟通东西方文明的伟大民族,他们与东西方各民族共同开创了远古丝绸之路的文明篇章。其舞蹈文化中可能也容纳了各种文明的因素。对于岩画中舞者叉开五指的姿势,我们引用肖兵先生的一段研究来加以推测。萧兵认为“古印度人把语言看得非常神秘,许多语词被认为带有巫术性质,祭司所唱更被认为秘咒,被比附为种种天象和自然物,有的还能通过语言导致它们的变幻或发生。《唱赞奥义书》第二篇第三章便与呼风唤雨有关:‘人当敬想风雨中五重三曼:‘兴’声为起风,‘导唱’为生云。‘高唱’为降雨。‘大唱’为雷电。‘结唱’为雨止。有如是指风雨中五重三曼而敬想之者,求雨则雨为彼降矣”。[27]我们可以推想,如果古代塞种人也有类同的认知,在举行大型群舞时,舞者作出五指叉开上举下垂的姿态,意在引导为舞者们高唱的众人遵循五重三曼的歌唱曲调,去唱和舞者的舞蹈动作,也就是十分自然的事情了。

我们还注意到康家石门子岩画上的众舞者,下部肢体被刻画的相对比较细短,从视觉美学的角度看,似乎与上身宽阔的倒三角形形体不太协调。这是否暗含着什么意味呢?仔细想来,舞蹈的各种姿态,都需要借助腿脚不断变换动作协调完成。舞蹈中的下肢,在观者的眼中是不断变换,几乎为不能定格的虚体。再者,巫者的舞不是为了让观者觉得美观,而是为了在各种动作的状态下达到超越自我,与神沟通的境界,尤其是以躯干为中轴展开的旋转,可以转到让人视觉产生幻化的程度,进而达到以有形化无形的效果。这就是舞之玄奥的玄机。西域舞蹈史上后来风靡中国的胡旋舞之根源,可能就与早期巫舞所强调的舞至虚幻而后与神灵沟通的意境相关。

吐鲁番出土唐代西域风格的伏羲女娲像

非常有意思的是,这种舞之玄奥的姿态,在经过了大约1400年后,[28]以另一种形式——伏羲女娲蛇首人身下体交合的独特符号形式,出现在新疆古代文化艺术的画卷中。吐鲁番地区的考古发掘表明,从公元4世纪到7世纪三百年的时间范围内,吐鲁番地区居民在埋葬死者的墓室顶部或死者身边,往往要安置彩绘在麻或者绢上的伏羲女娲双头同体像。“这些画有的绘制精细,有的笔法简略,但内容大致相同。一般为上宽下窄的倒梯形,画的中心为男女两人,男为伏羲,女为女娲,人首蛇身,上身相拥,蛇尾相绕,女娲执规,伏羲执矩,画的上部绘日,下部绘月,周围是北斗星辰。”[29]这种图像与我们前述康家石门子舞蹈岩画上的双头同体人像有无联系呢?我们目前无从考证。但从图像上的人体姿势及周边所描绘的图像来看,确实与古代祈求丰育繁植的舞蹈形态及舞蹈主题意境类同。从画风类型上看,却又可区别出中原风格和西域地方风格。中原风格的伏羲女娲像双头同体像,在装束扮相上和面部特征方面,表现出中原特色:女娲高挽的头髻,曲眉风目,额描花铀,脸施靥妆;身穿短襦长裙;伏羲卧蚕眉,蓄短须。身穿右衽大袖袍,跨系玉带。两人上体摆出的姿势,也是同时一臂平伸,肘手上举,女娲执规,伏羲执矩。下部的龙躯蛇体,蜿蜒缠绕做三交,形成直竖的链状。似乎是飞旋舞动的长龙,在富有节奏的韵律中盘旋为一体,达到了合二为一的最佳结合。其手中的规矩,表征没有规矩,不成方圆的自然规律,或者天圆地方的哲学宇宙观。周边的日月星辰的描绘,则表达着人之创生与天地万物紧密相连的思想。

山东嘉祥宋山小石祠壁画上的汉代伏羲女娲像

伏羲女娲是中国神话传说中华夏民族的始祖神,他们兄妹成婚,促成了华夏族的繁衍。在中国内地的考古发现中我们得知,中国从中原到南方,从山东到四川的广大地方,都发现了早在汉代时候的刻画伏羲女娲形象的墓室。有的伏羲女娲双头同体人像中间,还有绘画的小人,其意境与康家石门子岩刻画上的意境也类同。赵华女士在其研究中指出,“从汉代伏羲女娲画像的大量发现到唐代吐鲁番伏羲女娲绢麻布画的大批出土,时间跨度越近千年。伏羲女娲的崇尚之风从东到西盛行不衰,它说明这不仅仅是一种葬俗,而是一种祖先崇拜观念的反映。因为在最早记载伏羲女娲传说的战国时期的史籍中,他们就是两位开天辟地、创造人类万物的始祖。”[30]由此我们引出了中国古代文献记载中关于伏羲女娲神话传说记载的时代是战国时期,也即公元前7世纪左右。这个时代,离康家石门子舞蹈岩画产生的时代已经很接近。康家石门子岩画中的双头同体人像我们没有文字资料证实其刻画的具体神灵到底是谁?但丝绸之路在汉代之前存在的说法在学术界也是被广泛认同的,所以,两者之间也许并不是一点关系都没有。还有一个令人感到非常有意思的现象:康家石门子舞蹈岩画上的双头同体人像凿刻的年代大概在公元前10世纪左右;地点在中国的西域。伏羲女娲双头同体像出现的时代,大概在汉代,即公元前后,出现的地点在内地。与康家石门子舞蹈岩画的产生的时代相隔近千年;到了唐代,伏羲女娲双头同体像又一次大量出现在西域地区。时间的间隔也大致在1千年左右。这三个时期,恰恰是东西文化大规模交流融会的时期,也许,在人类文化的创造史上,千年一轮的创生,有着我们尚须探讨的规律。

透过新疆古代不同历史时期遗留的双头同体人像的造型特征和文化内涵,我们感悟到,舞蹈在新疆历史的发展过程中,是与人们对生命来源的探索、对生命创生繁衍的努力、对人与自然天地万物联系的探求,以及种种文化行为,尤其是肢体语言的表达行为相联系的,是一项包含了诸多文化创作与思索的行为,而非单纯的性行为或者娱乐活动。许多民族的先辈,在对创造生命的舞之玄奥中,留下了他们不朽的探索轨迹,并在千年的轮回中,一次次昭示后辈,人与自然天地息息相关,脉脉相连的不变真谛。

(三)人兽共舞应化和谐与繁荣

舞蹈的创作与表演需要主题思想,这在古今应该是一致的。康家石门子舞蹈岩画的主题思想是祈祷生命的生殖繁衍。在这个主题之下,生命如何繁衍?在两性交媾中与生殖神灵感应交融!这在古人看来似乎是一个颇为复杂的过程。需要举行一系列的祭祀仪式,仪式的形式之一是舞蹈,但舞蹈中还有一个十分重要的角色——动物猛兽。他们似乎是人、神之间的中介。缺了他们,人与神似乎难以沟通。

在当今舞蹈艺术中,根据一个故事、事件编排一段舞蹈上演是常有的。古代舞蹈艺术似乎亦然。王樾在《“马祖”崇拜与亚洲古代民族文化关系》一文中,提到了古印度史诗《罗摩衍那》中一个关于马祭祀的故事,并将其和康家石门子舞蹈岩画中的一组舞蹈图相比附,认为是对这个马祭祀故事进行舞蹈仪式演绎的图像性的记述。笔者深以为然。以下我们概要复录这个故事:十车国王老年无子,遵照祭司的嘱咐,在第一年的春天把一匹马放跑。同时建造一个祭坛;第二年春天,国王请最高的婆罗门牟尼主祭,把放出去一年并已受孕的马匹找回,栓定在祭坛上。让皇后乔萨厘雅,绕马旋转,然后,对马刺三刀将它杀死。并和这死马在一起共处一夜。所有参予祭奠的人,国王、其他王妃、客人都要抚摸马体。主祭者最后将孕马剖腹,取出马胎胞,在火上烤灸。胎胞散出的烟香四向远溢。……一个全身发黑,穿红衣服的神灵从火中出现,双手抱着宝瓶,内盛天国的牛奶粥,授予十车国王,给他的三个妃子分食,这就可以使后妃为十车王生养孩子。王樾进而分析,康家石门子舞蹈岩画图最上部的九个女子,每三人中间有一组对马的舞蹈图像,与这个古老的故事主要情节十分相似。而且用大量的材料,论证了马祭祀在亚欧古代文化中广泛存在的事实。[31]这就使康家石门子舞蹈岩画图具有了非常重要的、超越新疆古代舞蹈艺术而延伸的世界文化交流沟通的意义。

中国古代文献记载中的一些论述,从语言文字的角度,进一步为我们探讨古代新疆舞蹈文化的内涵作注。《周易·说卦》中,有“乾为天,为父,为良马,为老马。坤为地,为母,为母牛”的说法。《周礼》中记载古人有“春祭马祖”之大典。这些都说明,在古人的思想意识中,马是宇宙超自然生命力中阳性的象征。而且,这在当时是一种普遍的认知。为了祭祀天这个自然父亲或者生殖神灵,人们可能在祭祀舞蹈中使用对马的道具,用以演示天的表征及神圣特性。或者让舞蹈者化妆成马的形象,扮演天神的角色,举行化妆舞。“在图腾乐舞或动物化妆跳舞之中实现着万物的亲睦,神民的和谐与天人的同一”。[32]新疆古代舞蹈中有无关于将牛作为地祗祭祀的舞蹈呢?应该是有的。首先我们谈谈新疆牛祭的文化背景。在距今三千年左右,位处罗布泊地区的小河墓地,有一种奇异的葬俗,在有些女性尸体腹部上方,放置着经过特殊处理的牛头。牛头上的皮毛被剥去,并“从前颅中部横向切割,只保留上部带犄角的颅面部分,在颅面上先横向图画黑色线条,然后画竖向的红色线条,形成红黑交错的网格纹样。一束麻黄草先用土黄色的毛线缠绕成束后,再用带毛的皮条十字交叉捆绑在颅骨前后。……”[33]这种有着强烈意味的牛头,代表了什么意义呢?如果从“坤为地,为母,为母牛”的思路去考虑,就恍然明了。牛颅只保留带犄角颅面部分的做法,说明小河居民在这种古俗中重点强调的是母性生殖特征中母腹孕子的功能,牛角封闭而中空的形状与女性子宫的比附可能是远古时代人们普遍的一种类比思维习惯。

康家石门子岩刻画上舞蹈者中间的对马图

再进一步从舞蹈角度来观察,在第一节中,我们例举了新疆岩画中许多舞蹈场面中舞者头戴犄角冠帽的现象,可能也与强调母性特征有关。另外,新疆古代岩画中许多舞者饰尾舞蹈的情景,也值得关注。从民族学材料看,以牛尾作为道具的舞蹈,可能也不是从美学的角度出发,而是从生殖巫术的角度设定的。西藏高僧萨迦索南坚赞在1388年写的《西藏王统记》中,记载了公元779年在西藏的一次庆典歌舞场面:“众多的年轻少女,梳妆打扮手挥牛尾,击鼓跳舞纵情歌唱;欢跳野牛、雪狮和虎舞,戏耍龙舞和雪白幼狮舞;喜看那盛装跳起鼓舞的人们啊,向着国王敬献歌和舞。”

从民族学材料看,出于牛辛勤劳作对人的贡献,壮族把每年十月列为敬牛节,在这个月给牛戴花、吃细料,还跳“春牛舞”或者牛头舞。舞蹈者“舞出牛摆角、舔脚、摇尾、滚塘、踩四方等动态”。

吐鲁番出土嵌宝饰金牛头

“傣族祈求农业丰收时跳‘耕牛舞’,舞者头戴牛头,模仿牛的动态。汉族的‘水牛舞’,模拟水牛吃草、卧塘、犁地、打滚、舔脚的憨态”。[34]就新疆远古舞蹈的情态而言,古人对牛的尊崇与热爱,不单是因为牛勤劳耕田赋予人们丰硕的收成,而且因为在创生的意义上,“万事万物起于牵牛。”[35]新疆古代舞蹈文化中,舞牛的形象出现在华丽的毛罽上,舞姿强健而优美。在新疆吐鲁番等地发现距今2500年左右,用黄金镶嵌的绿松石金耳环,就用绿松石巧妙地构成牛头的造型;其他墓中,也发现了双连金牛头等等装饰品,估计都是新疆古代歌舞祭祀时,祭司舞蹈中专用的具有法器性质的道具。

古代以牛尾为道具而舞蹈,或模仿各种动物姿态而舞,或利用舞蹈服装扮成牛的形象,模仿牛的各种动作形态及神态,其目的可能都是希求达到与牛所象征的超自然特性交感互应的效果,这一点具有普遍文化发生学的意义。

康家石门子舞蹈岩画图中,有一个舞蹈画面中心,凿刻着一大一小两只猛虎。它们都显示雄性特征。虎通体瘦长,皮毛上有横条斑纹,腿粗壮有力,尾巴下垂,挺起的阳具对着周围跳舞的舞者。这就使新疆古代舞蹈内涵中,又多了一项与圣神图腾和谐应化的功能。对虎的图腾信仰,可能“是战国时期活动在新疆地区塞种人的传统。与呼图壁舞蹈岩刻画相去不远的乌鲁木齐南山阿拉沟塞人墓葬中,就曾发现过虎形金牌饰8块,虎纹金泊带4条”。[36]这些金饰牌是作为衣服上的装饰使用的。金饰牌上的虎形作腾跃卷体状或扭身舞动状。装饰这种金牌的衣服,很可能是塞种人为了举行图腾祭祀仪式而特意制作的舞蹈服装。穿戴这样的衣服在祭祀大典上跳祭祀舞,是为了感应图腾神灵的虎虎神威而增强舞者本体的神力。

“龙者阳精,以潜为阴,幽灵上通,和气感神,二物相扶,故能兴云。夫虎者,阴精而居于阳,依木长啸,动于巽林,两气相感,故能运风。”从古人对圣神图腾动物的讨论中,我们又一次感受到,在古人的思想意识中,世间的事物都是相互感通应化的。人如果模仿现实世界虎的习性及动作,并在此过程中感受到虎的超自然能力和气魄,就能在特定的时机去影响自然界云雨的形成甚至人之生命特质的底蕴。促进这一切进行交融的手段之一,竟然是人们的欢歌与舞蹈,康家石门子舞蹈岩画的文化内涵清楚地表明了这一点。[37]新疆古代舞蹈艺术中虎舞的具体情态我们尚没直接的资料加以描述,但当代民族学材料或许可以启发我们的观察视野。万山中的彝族,举行为时八个晚上的“跳虎节”,扮虎者披黑毡或黑羊皮,裸露的腿脚绘有虎皮花纹,并饰虎耳及尾巴,到了“出虎日”正月初八的晚间,虎头率四虎跳起四方虎舞,表演内容为虎聚亲、亲嘴、交配、孵蛋、护儿、搭桥、开路、盖房、烧荒等等。[38]从这些内容看,人们在舞蹈创意中,其实已经把虎人性化,人与虎的关系,是图腾亲缘的关系。

在康家石门子舞蹈岩画画面中,有一个舞蹈着的猴面人身像,它的面部构图接近三角形,圆眼、宽鼻、短额、大耳;躯体也呈三角形,右臂平伸右肘上举、肘下垂一生殖器。左臂平伸、左手下垂。两腿弯曲向左,腿根部生殖器勃起,睾丸下垂。猴面人生殖器指向的地方,有一个人像画面,双腿曲起,左右张开,似乎在舞动中演示生殖交媾寓意。

这里有一个值得注意的细节,在康家石门子舞蹈岩画图中,马与虎作为舞蹈参与者的画面,是以自然界现实动物形体出现的,但猴子却是以半人半动物的舞姿出场的。这种区别意味着什么?考虑到当时的塞种居民凿刻岩画,只能是有选择地把当时舞蹈情景和舞蹈思想的核心内容表现出来,不可能把舞蹈的全部细节展现。所以,我们猜测舞蹈画面中对马与对虎的刻画原型,可能是舞蹈中所用的道具。考古学家在新疆与亚洲各地发现的类似的青铜牌饰等,就是一个例证。虽然目前发现的牌饰都是小型的缀饰在衣服上的艺术品,但可以推测,这种牌饰最初可能是大型的舞蹈祭祀器,后来逐渐发展演变为饰件缀在衣服上。

新疆伊犁地区发现的一些雕饰动物纹的器物,也能说明这个问题。比如,新源县发现的距今2500年左右的对虎铜环和对翼兽同环,形体都比较大,但制作成中空形态,可能就是为了使用时轻便,我们在前面讲过,中国古文献记载远古居民跳完舞时,一手举着鸟羽制成的华盖,一手举环。新疆发现的这种动物纹环圈,是否为舞具呢?考古学家对这种环的推测是祭祀器或者项圈。这种推测可能已经很接近事实,因为前面已经说过,古代巫舞之间,有着密切的联系。新疆和中亚发现的其他饰有虎形等动物纹的项圈,可能是这种大型舞具的进一步演变的结果。

我们再回到舞蹈着的猴面人像上,他显然是带着猴头面具的舞人。古代塞种人在祈求生殖的大型舞蹈中让猴子这个舞蹈角色出场,表达着怎样的思想呢?首先,我们从中国古文献中寻找依据:东晋《抱朴子》讲:“申日称人君者,猴也。”猴子与人都属于灵长类动物,将人的演变与猴相类比,符合古人直观思维与巫术交感思想。中国民间有的地方把猴面人身泥像称作“人祖”。而“从猴面人祖到抟土造人,其中的文化积淀,包含着‘人猿相揖别’的遗痕”。[39]更有意思的是,在中国民间传承的“人祖猴”的身体前部,“以红色做竖立的枣核形,并环以多层竖向弧线,外围是放射状白色短线”。在枣核状与短线的之间的中间区域,有白色的小点纹样。据研究者的观点,“这些‘装饰图案象征着女性生殖器官,是上古时代生殖崇拜观念的传承与遗留’”。[40]如果我们再联系中国西北地区民间剪纸艺术中展现生命树上猴摘桃的图像,就会把那些小白圆点与桃、生命的种子相联系,古人巫术类比和交感思维下的艺术原创思想也就明了。

现在,我们的问题是,康家石门子岩画上的舞蹈猴面人显现的是男性特征。这与当时塞种人社会逐渐向父权制社会转变的历史背景相关,但猴为人祖的观念可能还是存在的。

与前述马、虎等例证一样,猴面人所代表的,又不仅仅是人类这一层面的单纯内涵。在自然或者超自然的层面,猴子又象征着什么呢?

在古印度神话中,讲到了风神之子哈努曼出生的故事:今天大梵天特别高兴,他派遣仙鹤为风神夫妇送去了一篮鲜花和一瓶亲自酿制的神酒,还在花篮红色的飘带上写了这样一句话:“恭喜风神、安阇那将喜得贵子。”据说,哈努曼在母亲的肚子里整整孕育了五十个年头。第六十年的第一天,这孩子从娘肚里传出话说:“母亲,为儿的今天要出世了。”一阵阵激烈的疼痛直刺她的心。不知为何,以前这孩子拳打脚踢、翻跟斗都从未这么激烈过。母猴安阉那在一阵激烈的疼痛之后,忽然觉得肚子饥饿难忍,特别想吃桃子。于是风神派猴子们到金砣山最大的桃树王下,摘下来一只状如金盆、鲜红熟透了的桃王,送到风神的宫中。母猴安阉那在吃下了这只大桃之后,产下了一只圆圆的金球,这金球在产盆里转动了三下,忽然放射出万道金光,并伴随着一声炸雷似的响声。响声过后,金球自动裂开,里面竟然是一只鲜红的大桃子,而不是风神日思夜想的儿子。风神猛地从武器架上取下金锤,对准躺在产盆里的大桃子砸了下去,哈努曼出世了。[41]这个神话故事产生的时代,与康家石门子岩画的时代十分接近。由此,我们进一步感受到新疆歌舞文化中多元文化因素组合的神奇魅力。

康家石门子舞蹈岩画中动物图像的出现,可能还和当时塞种人祈祷在生殖舞蹈的作用下,人所孕育的生命,具有与动物一样威猛的气质和奔放的精神以及聪明灵活体质的意识相关。柯尔克孜族著名的英雄史诗《玛纳斯》中,在描写玛纳斯孕育过程中的一些情节,可能有助于我们理解古人在舞蹈中让动物出场的用意。当玛纳斯的母亲怀胎玛纳斯后,对她的丈夫说:“天上有种叫祖姆若克的神鸟,如果将它的眼珠摘下来让我吃下,我烦躁的心才会平安。……世上有多少种凶猛的野兽,如果将老虎的心让我吃下,这是我长期以来的心愿。……猛兽中狮子最为凶猛,如若将狮子的舌头让我吃下,我心中就不会有任何遗憾!”[42]玛纳斯的父亲想尽办法最后让他母亲如愿。故事中的这一情节,意在表明玛纳斯的神勇威武和超然气魄与精神,正是因为继承了神鹰、猛虎、雄狮所具有的超然气概与特质。

从上述可以看出,生殖崇拜仪式、歌舞、图腾动物角色的参与,是新疆古代舞蹈文化三位一体的综合体,这种鲜明的特色以距今3000年左右的康家石门子舞蹈岩画为典型代表,展示着新疆古代居民丰富的思想情感以及他们亲和自然,向往动物超然特性的价值取向。这种三位一体的舞蹈文化特色,直到我国唐代时候,仍然有其表象的遗存。现举一例以证实:在新疆古代龟兹古国境内的唐代古城中,出土了一件灰褐色的陶碗,碗内用阴刻线刻画着一个奇特的人像:其奇特之处在于他双臂高举过头,背向而立,后脑勺上的直发刻画细致,似乎是为了刻意表现其背面的形象,但双脚却显出面向前方的情状。这种情状解释为舞者在举手转体飞旋的状态下的一种图像表述,应该是符合逻辑的。如果我们再将这只陶碗外壁上刻画的动物图像内涵加以分析,就会进一步了解这只陶碗制造的用意。陶碗外壁中部,有一个环绕碗壁一圈的马首龙身图。马头颅俊美,双耳直竖,鬃毛披颈,前腿上扬,身长羽翅;布满鳞甲的龙体在曲卷飞动,在每个卷曲的地方装饰着三叶忍冬纹。而忍冬纹在新疆古代是应用很广泛的象征生命繁衍的一种装饰纹。龙马的神话传说,则被唐代佛教高僧玄奘记载在《大唐西域记》中:“屈支国东部有一城,其城北天祠前有一大龙池。池中之龙往往出水,化作马形,交配母马,所产龙驹,刚强凶悍,难以驾驭。龙驹后代,始可驯养,用以驾车,所以该国多产良马。”[43]这个神话被玄奘记载,说明当时在龟兹国龙马作为神灵化身的标志,在社会上流传广泛。为什么将龙马、舞人分别刻画在碗的内外侧?这其中也有意味吗?如果翻开远古美术史册,我们会看到古人为表达人之孕育于母腹的思想,而将人像与容器相结合的诸多陶器,我们的思维就会了然。舞者居于陶碗的内部,是因为陶碗为凹形容器,可以比拟母体的子宫,人内在的精神与外在躯体的舞动,与神圣图腾神灵的应合,就是创造生命生生不息的奥妙所在。人之玄舞与神圣图腾动物化合交感相呼应,会应化自然界与人类万物的欣欣向荣。这就是我们推测古龟兹人将舞蹈者刻于碗内,龙马刻于碗外所赋予的深刻含义。正如萧兵所说:“人类与自然、与动物、与神祗的和谐平衡,是中国神话所客观蕴含的美学理想。”[44]在实现这个理想的过程中,舞蹈所发挥的巨大效应不可小视。

龟兹唐代陶碗上的舞蹈图

①刘峻骧著《东方人体文化》,上海文艺出版社,1996年版,375页。

②周菁葆主编《丝绸之路岩画艺术》,新疆人民出版社,1997年版,144页。

③盖山林著《丝绸之路草原民族文化》,新疆人民出版社,1997年版,163-164页。

④周菁葆主编《丝绸之路岩画艺术》,新疆人民出版社,1997年版,119页。

⑤周菁葆主编《丝绸之路岩画艺术》,新疆人民出版社,1997年版,174页

⑥刘峻骧著《东方人体文化》上海文艺出版社,1996年版,300页。

⑦叶舒宪《探索非理性的世界》四川人民出版社,1988年版,23页转引自萧兵《楚辞的文化破译》,湖北人民出版社,1997年版,298页。

⑧⑨⑩[11]周菁葆主编《丝绸之路岩画艺术》,新疆人民出版社,1997年版,174页、31页、203页、343页。

[12]王克芬著《中国舞蹈发展史》,上海人民出版社,2004年版,9页。

[13]盖山林著《丝绸之路草原文化》,新疆人民出版社,1996年版,225,224页。

[14]刘峻骧《东方人体文化》,上海文艺出版社,1996年版,6页。

[15]周菁葆主编《丝绸之路岩画艺术》,新疆人民出版社,1997年版,178页.

[16]http://hi.baidu.com/cjrblyh/blog/item/82d62fd10047d7399b5027f8.html

[17][18]萧兵《楚辞的文化破译》湖北人民出版社,1991年版200页、201页。

[19]何建安著《中国民间舞蹈》,浙江教育出版社,1995年版76-77页。

[20]苗利辉《龟兹石窟中的风神和金翅鸟》《新疆文物》2005年2期68页。

[21]叶舒宪《中国神话哲学》,中国社会科学出版社,1992年版,342-345页。

[22]《迦萨甘创世》《新疆民族文学》,1982年第2期。

[23]波罗西马克著《乌克科高原上的骑马人》,新西伯利亚2001年(俄文版),143页。

[14]刘峻骧著《东方人体文化》,上海文艺出版社,1996年版,375页,62-63页。

[25]王克芬《中国舞蹈发展史略》,上海人民出版社,2004年版,29-30页。

[26][27]萧兵《楚辞的文化破译》湖北人民出版社,1991年版 244页、245页。

[28]新疆社会科学院考古研究所编《新疆考古30年》,新疆人民出版社,1983年版,626页。

[29][30]赵华主编《吐鲁番古墓葬出土艺术品》,新疆美术摄影出版社,新西兰·霍兰德出版有限公司1992年版,28页、34页。

[31]王樾《“马祖”崇拜与亚洲古代民族文化关系》《新疆文物》1994年2期,44页。

[32]萧兵著《中庸的文化察省——一个字的思想史》,湖北人民出版社,1997年版,281页。

[33]新疆文物考古研究所《2003年罗布泊小河墓地发掘简报》《新疆文物》2007年1期,18页。

[34]何健安著《中国民间舞蹈》,浙江教育出版社,1995年版,51页。

[35]吴裕成《生肖与中国文化》,人民出版社,2003年版,179页。

[36]周菁葆主编《丝绸之路岩画艺术》,新疆人民出版社,1997年版,140页。

[37]吴裕成《生肖与中国文化》,人民出版社,2003年版,212页。

[38]何健安著《中国民间舞蹈》浙江教育出版社,1995年版,51页。

[39]吴裕成《生肖与中国文化》,人民出版社,2003年版,341页。

[40]吴裕成《生肖与中国文化》,人民出版社,2003年版,341页

[41]http://www.tushucheng.com/book/1481021.html

[42]居素普·玛玛依演唱,刘发俊、朱玛拉依、尚锡静翻译整理《玛纳斯》第一部(上卷)新疆人民出版社,1992年版,41页。

[43]张平编著《龟兹历史文化探秘》,新疆人民出版社,2004年版,72页。

[44]萧兵著《中庸的文化察省——一个字的思想史》,湖北人民出版社,1997年版,281页。

(本文图片由吴艳春提供)