太极拳锻炼对腰痛患者疗效的实证研究

2016-11-19赵文楠

摘 要:腰痛发病率高,医疗支出代价大,严重影响患者的生活质量,对腰痛的康复治疗研究是一个不容忽视的社会问题。目的:探讨太极拳锻炼对腰痛患者康复治疗的影响。方法:40名腰痛患者随机分为三组:一组为太极拳组,一组为核心稳定训练组,这两组每周早上锻炼三次,每次60分钟;另一组为对照组,对照组保持原有的生活方式,不进行任何规律的体育活动。实验组和对照组分别在运动治疗干预前和干预后进行下背痛功能障碍指数评估与弯腰拾物功能测试。结果:12周运动治疗后,发现太极拳组在治疗后下背痛功能障碍失能程度显著小于核心稳定训练组,明显小于对照组,而弯腰拾物测试结果显著优于对照组。结论:太极拳锻炼可以改善腰痛患者的疼痛程度、提高其弯腰拾物的活动能力,太极拳锻炼是腰痛患者运动治疗的有效手段。

关键词:太极拳锻炼 腰痛 治疗效果

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:2096—1839(2016)04—0059—04

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

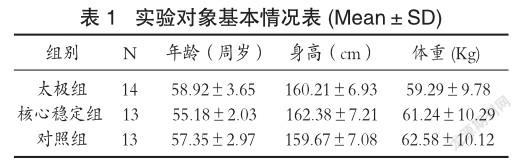

选取上海市杨浦区经调查符合要求的45名腰痛患者作为ERP研究的实验对象,其中,男8例,女37例;年龄在47-64岁之间,平均年龄57﹒53±1﹒73岁。45例患者随机分成三组(太极拳组、核心训练组和对照组),每组15人。在整个实验干预、实验测试过程中,受试者因病、家中有事中途退出3人;对有些波形干扰过大、记录不清晰导致无法识别或损坏的数据进行修复和还原,并剔除2人损坏数据,最终进入数据统计的人数为:太极组14人,核心稳定组13人,对照组13人。实验对象情况见表1。

1.2 治疗方法

太极拳组和核心稳定训练组均进行12周的治疗,每周3次,每次1小时。

1﹒2﹒1太极拳组训练方案

以学练课题组自编陈氏太极拳为主。该套动作共 16势,简单易学易练。各动作名称按演练顺序如下:预备式、起势、金刚捣碓、懒扎衣、云手、双推手、倒卷肱、白鹤亮翅、斜行、闪通臂、斩手、掩手肱拳、六封四闭、单鞭、转身金刚捣碓、收势。太极拳有陈、杨、吴、武、孙五大流派,各流派套路百花齐放,风格各异。本课题之所以选择陈氏太极拳作为慢性下腰痛患者的干预手段,是基于实验对象腰痛患者的实际需要和陈氏太极拳独特的运动特点。总体来讲,五大流派太极拳共性特点为头正颈直、心静用意、连绵不断、刚柔相济、上下相合、腰脊带头、内外相随、气沉丹田,是大脑支配下的意气运动,除了这些共性的运动特点以外,陈氏太极拳运动特点和其他四大流派太极拳相比,其动作又多螺旋、缠绕,以腰为轴,其劲力体现为螺旋、缠绕的缠丝劲,是顺逆缠丝的螺旋运动,相对于其他四大流派太极拳,陈氏太极拳这种顺逆缠丝的螺旋运动更注重腰部的锻炼,更适合于慢性下腰痛患者锻炼。本课题的陈氏太极拳套路创编原则是根据腰痛患者的特点,选择陈氏太极拳安全、有效,以腰为轴提高人体脊柱稳定性的动作,考虑到我们的练习人群为慢性下腰痛患者,因此在套路创编中去除不适宜腰痛患者的撺蹦跳跃猛发力的剧烈动作。

第1-2周:准备部分10分钟,以关节活动操和拉伸为主要内容;基本部分40分钟,内容为太极拳桩功练习,主要以调心、调吸、调息为主,结合简单屈膝、转腰的无极桩、升降桩、开合桩、虚实桩桩功练习。结束部分10分钟,放松练习。

第3-4周:准备部分10分钟,内容包括太极拳调息桩功练习。基本部分40分钟,学练陈氏太极拳单个动作、组合动作,规范动作规格,提高动作质量,强调并让受试者尝试以意念引领动作练习,注意以腰为轴,身心意的协调配合。结束部分10分钟,进行放松练习。

第5-12周:准备部分10分钟,内容为陈氏太极拳单个动作、组合动作练习。基本部分40分钟,教授、练习课题组自编陈氏太极拳。结束部分10分钟,进行放松练习。

1﹒2﹒2核心稳定训练组实验方案

利用瑞士球进行核心稳定性训练,该套训练共6组动作:双桥运动、单桥运动、双屈膝状态下的双桥运动、双屈膝状态下的单桥运动、反桥运动、髋膝关节屈曲状态下的反桥运动。核心稳定训练组由本课题组成员赵文楠负责进行教学指导,在教学指导前,去上海东方医院康复治疗科接受规范的下腰痛核心稳定训练瑞士球锻炼康复培训,和康复治疗师王雪强学习瑞士球核心稳定训练康复治疗的方法,掌握学习该套动作和康复训练的相关专业知识及注意事项,确保该实验组的康复治疗安全、顺利的实施。实验周期为12周,每周早上三次教学指导练习,每次60分钟。

第1-2周:准备部分10分钟,内容为关节活动操和伸拉活动。基本部分40分钟,主要是熟悉球性,以坐、俯卧、仰卧、跨坐球上为主要练习内容。结束部分10分钟,进行放松练习。

第3-4周:准备部分10分钟,内容为坐、俯卧、仰卧、跨坐在球上练习。基本部分40分钟,内容为学练双桥运动、单桥运动、双屈膝状态下的双桥运动、双屈膝状态下的单桥运动。结束部分10分钟,放松练习。

第5-12周:准备部分10分钟,脊柱及髋部牵伸活动为主要内容。基本部分40分钟,内容为双桥运动、单桥运动、双屈膝状态下的双桥运动、双屈膝状态下的单桥运动、反桥运动、髋膝关节屈曲状态下的反桥运动的练习。结束部分10分钟,进行放松练习。

对照组实验方案:对照组保持既有的生活方式,不进行任何有规律的体育运动。

1.3 评定方法

1﹒3﹒1下背痛评定

下背痛评定采用Oswestry功能量表(Oswestry disability index,ODI)量表共分 10 项,包括疼痛程度、个人照护、提重物能力、走路、坐、站立、睡眠品质、性生活、社交生活、旅行;每项 0—6分,0 分为完全不痛,6 分为极痛及最严重程度失能;以每项分数加总计分, 分数越高表示失能程度越严重。实验工作人员向受试者说明该问卷测试目的和要求,让受试者结合实际生活中填写该问卷,不要互相讨论,告知填写结果无好坏之分,按自身实际情况填写,每个问卷问题在符合自己情况的一栏中打“√”,确保受试者明白问卷测试的要求后向每位受试者发放问卷。

1﹒3﹒2 弯腰拾物测试

采用上海市市民体质检测中心生产的卷尺进行测量。要求被试者双脚开步与肩同宽站立,两肩持平,测量手臂距离地面的距离,以左手中指为准,记录站立时手指距离地面值,然后再测被试者向前弯腰拾捡物体,膝关节伸直,弯腰程度为最大弯腰范围,直到不能承受,记录左手中指离地面的距离。测量3次,取平均值。

测试要求与过程:(1)受试者两脚平行分开略宽于肩,开步站立,两肩持平,头正身直,两手臂伸直自然放于大腿两侧,保持姿势不动。

(2)工作人员用卷尺测量受试者手臂(以右手的中指离地面为准)距地面的高度,并记录。

(3)在原来双脚分开站立的姿势上,像前弯腰,拾捡地面的物体(剪刀),弯腰程度为最大程度弯腰,到不能忍受时,给出“停”的信号,并尽量保持不动。工作人员迅速测量并记录手臂(右手中指)离地面的距离。 弯腰拾物这个动作反复做3次,记录3次。每次间隔休息30秒。为尽量减少人为的测量误差,在整个弯腰拾物测量过程中所有被试均由同一个人进行测量。

1.4 统计学分析

应用Spss17﹒0统计软件对所得的数据进行处理,所有数据均用平均值±标准差(Mean±SD)表示。三组数据前后测变化采用独立样本T检验分析,三组间比较采用配对样本T检验分析和单因素方差分析。*P<0﹒05表示具有显著性差异;**P<0﹒01表示具有非常显著性差异。

2 结果与分析

(1)本研究对治疗前太极组、核心稳定组、对照组ODI评分进行统计,结果显示实验前,三组在疼痛程度、生活起居、提东西、走路、坐、站立、睡眠、性生活、社交生活和外出10项内容的评分均无显著性差异(P>0﹒05)。

由表3可知,实验后太极组ODI的10项内容评分分值均非常明显的低于对照组(P<0﹒01);核心稳定训练组与对照组相比,核心稳定训练组除提东西、走路以外各项得分非常明显低于对照组(P<0﹒01),性生活这一项评分显著低于对照组(P<0﹒05),提东西和走路两项内容较对照组无显著差异。ODI得分分值越高,表明患者失能程度越高,腰痛也更为严重。根据以上统计结果可知,太极组与对照组相比具有非常显著性差异,核心稳定训练组与对照组相比亦有非常显著性差异。到底是太极组十项内容评分低,还是核心稳定训练组评分低?本研究对太极组与核心稳定训练组十项内容评分进行统计,结果显示实验后太极组十项内容评分均非常明显低于核心稳定训练组(P<0﹒01)。这表明实验后太极组的十项内容评分均显著低于核心稳定训练组,也就是说实验后太极组的失能能度评估要非常显著低于核心稳定训练组。

(3)太极组、核心稳定组、对照组弯腰拾物测试结果

由表4可知,实验后太极组弯腰拾物功能测试距离地面距离非常明显低于对照组具有非常显著性差异(P<0﹒01);核心稳定训练组与对照组相比,核心稳定训练组弯腰拾物功能测试距离地面距离要低于对照组,且差异具有非常显著性(P<0﹒01);太极组与核心稳定组相比,太极组弯腰拾物距离地面距离要显著低于核心稳定训练组。

3 讨论

运动疗法治疗慢性下腰痛已达成共识,欧洲非特异性腰痛管理指导方针推荐运动疗法为首选。常用的运动疗法主要为威廉姆氏体操、核心肌肉力量训练、瑜伽、太极拳等。

太极拳作为有氧运动在全世界具有广泛的影响力,它兼容传统哲学、古代医学、养生学、美学,同时结合导引、吐纳,使气与力合,注重周身的和谐。在练习过程中强调以腰为中轴,其中陈氏太极拳的缠丝劲更是起于脚、发于腿、主宰于腰,行于手指。本研究的腰痛患者治疗效果评价采用ODI量表,该量表共分为10项,包括疼痛程度、个人照护、提重物能力、走路、坐、站立、睡眠品质、性生活、社交生活、旅行;每项按0-6分计分,0 分为完全不痛,6分为极痛及最严重程度失能[1],得分越高表明失能程度越高,腰痛程度越严重。本实验结果显示核心稳定训练组与对照组相比,核心稳定训练组七项(疼痛程度、生活起居、坐、站立、睡眠、社交生活和外出)评分分值非常明显低于对照组(P<0﹒01),性生活这一项评分显著低于对照组(P<0﹒05),提东西和走路两项内容较对照组无显著差异。

本实验结果显示实验后太极组疼痛程度、生活起居、提东西、走路、坐、站立、睡眠、性生活、社交生活和外出10项内容的评分分值均非常明显的低于对照组(P<0﹒01);核心稳定训练组与对照组相比,核心稳定训练组七项(疼痛程度、生活起居、坐、站立、睡眠、社交生活和外出)评分分值非常明显低于对照组(P<0﹒01),性生活这一项评分显著低于对照组(P<0﹒05),提东西和走路两项内容较对照组无显著差异。ODI得分分值越高,表明患者失能程度越高,腰痛也更为严重。根据以上统计结果可知,太极组与对照组相比具有非常显著性差异,核心稳定训练组与对照组相比亦有非常显著性差异。到底是太极组十项内容评分低,还是核心稳定训练组评分低?本研究对太极组与核心稳定训练组十项内容评分进行统计,结果显示实验后太极组十项内容评分分值均非常明显低于核心稳定训练组(P<0﹒01)。这表明实验后太极组的十项内容评分均显著低于核心稳定训练组,换言之,太极组的锻炼效果优于核心稳定组。得分的下降表明通过12周的陈氏太极拳锻炼,受试者的失能程度降低,腰痛程度的减轻。这种减轻和陈氏太极拳的运动特点是分不开的。陈氏太极拳刚柔相济,手法螺旋缠丝且多变,呼吸要求“丹田内转”,套路架势宽大低沉,且有发力、震脚和跳跃动作。本课题是根据下腰痛患者特征自编的一套简单易学、安全的太极拳,多采用陈氏太极拳的以腰为轴螺旋缠丝动作,去掉不适合腰痛患者的跳跃动作,循序渐进的从单个动作(云手、倒卷肱、野马分鬃)练习,到组合练习,再到整套套路动作的学练。

运动系统主要是包括骨骼、关节、肌肉等,太极拳动作处处带弧形,节节贯穿,练习太极拳时不仅需要部分大肌肉群参加活动,还需要全身各部分小肌肉群的协同作用,这样才能完成带有弧形的动作。在这种要求下,肌肉始终保持活动状态,能减缓肌肉萎缩的发生,使关节韧带灵活,肌肉变得有弹性,对运动系统有良好的促进作用。郭静如等报道,太极拳运动比普通运动对于改善老年人平衡能力、腰部关节活动性、髋关节柔韧性及股四头肌稳定用力等方面有显著的良性影响。高炳宏研究认为太极拳运动可提高青年男子的普通力量、平衡性、柔韧性、速度和灵敏性等身体素质。1992 年著名的生物力学学Panjabi 提出了维持腰椎稳定性的三亚系模型,即:被动支持系统,主要是靠人体骨骼韧带支撑;主动支持系统:主要是靠人体的肌肉组织维持脊柱的稳定性,肌肉包括深层肌肉和浅层肌肉;神经控制系统支撑:主要指由精密的神经回路来控制肌肉收缩的时间、顺序、强度等, 来维持腰椎的动作和稳定度。腰椎稳定性的三亚系模型现已得到广泛的认可。这三个维持脊柱稳定的系统,如果有一个出现功能障碍,就会破坏其支撑稳定的平衡性,一旦打破了这种平衡,就会由其他系统代偿完成,而各个亚系之间的功能无法代偿时,往往会造成脊柱稳定性破坏形成下腰痛。本研究推测,实验后太极组失能程度的降低,不仅和太极拳锻炼提高了患者主动支持系统,即腰背部及下肢肌肉力量的增强有关,而且和改善神经控制系统亦有关联。太极拳练习强调习练者“心为令,气为旗,神为主帅”以及“心与意合”精神意念高度集中,身心统一完成动作时具有思维、意识功能的中枢部分与运动神经系统传导功能之间的高度配合,使受试者的中枢神经调节和认知功能得到改善[2]。这主要表现在受试者在实验后太极组的波幅升高,潜伏期延长,提示受试者认知功能的改善。

本研究对受试者进行弯腰拾物测试,实验结果表明实验后太极组弯腰拾物距离地面距离值较实验前明显降低,具有非常显著性差异(P<0﹒01);核心稳定组与实验前相比也呈现降低趋势,差异具有显著性(P<0﹒05);对照组实验后与实验前相比无显著性差异(P>0﹒05)。太极组与核心稳定组相比,太极组弯腰拾物距离地面距离要显著低于核心稳定训练组。弯腰拾物测试需要受试者双腿伸直,腰向前下方弯曲,该动作受受试者的柔韧性而制约。柔韧性较好的受试者较柔软性差的受试者弯腰更轻易完成,当然这也跟受试者腰部疼痛程度有关。太极拳动作轻柔缓和,能强化整个中枢神经系统的相互联系,改善整体的协调性。太极拳运动缓慢柔和,连绵不断,在腰髋关节的带动下做缠绕拧转运动,练习过程中肩关节、髋关节、膝踝等关节协调作功,在行拳走架过程中马步、弓步、虚步步型,进步、退步、左右横移步各种步法的变化,可提高人体各关节的灵活性和肌肉韧带的弹性。弯腰拾物功能测试是评价下腰痛患者的重要指标,该研究结果表明太极组弯腰拾物测试优于核心稳定组与对照组,这一研究结果无太极拳为慢性下腰痛患者的运动处方提供了科学的有力的证据。

参考文献:

[1]王 健,郭险峰 ,邓树勋.慢性下背痛的主动运动治疗[J].中国体育科技,2008(5):112.

[2]宋元进,孙海燕.下腰痛的非手术治疗进展[J].实用医药杂志,2008(7):867.

The Eempirical Study of Taijiquan Exercise Curative Effect on Patients Low Back Pain

Zhao Wennan(Sports Institute of Yanshan University, Qinhuangdao Hebei 066004, China)

Abstract:The high rate of back pain, big medical expenses cost have serious influence on patients quality of life, so the rehabilitation treatment study of low back pain is a social problem that does not allow to ignore. Objective: to explore the influence of taijiquan exercise rehabilitation in patients with low back pain. Methods: 40 patients with low back pain are randomly divided into three groups: a group for the tai chi group, a group of core stability training group, the two groups of morning exercise three times a week, every 60 minutes; Another group as control group, control group to keep the original way of life, dont make any regular physical activity. The experimental group and control group, respectively, in the exercise therapy intervention before and after the intervention to lower back pain dysfunction index assessment and bent down to pickup functional test. Results: 12 weeks after treatment, it is found that tai chi group after treatment significantly lower back pain disability, the disability degree is less than the core stability training group, significantly less than the control group, and bent down to pickup the test result is better than that of control group significantly. Conclusion: taijiquan exercise can improve the level of pain in low back, improve the ability to bend to the activities of the pickup, taijiquan exercise is an effective method for low back pain patients exercise therapy.

Keywords:tai chi exercise Low back pain Treatment effect