长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展时空差异研究

2016-11-16刘欢邓宏兵李小帆

刘欢 邓宏兵 李小帆

摘要 长江经济带是我国经济发展的战略区域,人口城镇化和土地城镇化的协调发展是推进新型城镇化发展的战略重点之一。本文以2006-2013年长江经济带126个地级市的人口、土地数据为基础,从长江经济带、区域和市域视角,采用熵值法、发展水平评价模型和均衡发展模型测度人口城镇化和土地城镇化协调发展度,结合空间分析方法对协调发展度进行分析,并使用AreGIS10.2得出二者协调发展度的空间分布图。研究发现,从整体来看长江经济带2006-2013年人口城镇化与土地城镇化协调发展水平不断提高,并呈现相对平稳增长,2013年总体上达到较高协调发展水平。从区域视角来看,协调发展度呈现阶梯特征即下游地区>中游地区>上游地区的状态,且自2009年起3大区域协调发展度差距呈扩大趋势。从市域视角分析,长江经济带126个地级市2006-2008年协调发展度的发展速度慢,2009年后发展速度显著提升;在空间上呈现“东北一西南”的空间非均衡性和空间异质性,东北高、西南低,并表现明显的“城市群集聚”发展特征。长江经济带在人口城镇化和土地城镇化进程中应不断推进区域经济发展,加快中上游城市的城镇化进程,充分发挥“城市群”的经济辐射带动作用,同时转变土地财政思想,真正实现地区发展水平的提高,最终实现人口城镇化和土地城镇化协调发展。

关键词长江经济带;人口城镇化;土地城镇化;协调发展;空间分布

中图分类号 F290 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)05-0160-07 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.05.020

城镇化是我国现代化建设的历史任务,是我国经济增长的新支撑和新引擎,积极推进新型城镇化建设能为经济的高速发展创造有利的环境。2014年9月《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》明确指出:“长江经济带要全面推进城镇化建设、创新协调发展体制机制,将打造东、中、西互动合作的协调发展带作为重要战略定位之一。”城镇化建设过程中的协调性是长江经济带协调发展带建设的重要组成部分,而人口和土地等要素在城镇化进程中的配置,推动了区域产业的发展和集聚生产力的提高,为经济增长提供巨大动力。

地方政府在经济发展过程中存在依靠土地财政追求城镇化现象,使得城市经济发展产生了一系列问题,人口城镇化滞后、土地城镇化超前,城镇占用土地的速度远远快于城市吸纳人口速度的问题逐渐显现,单纯地依靠地产开发而没有产业集聚和工业化来支撑的城镇化难以为继。十八届三中全会对于我国城镇化的核心内涵明确定义为“推进以人为核心的城镇化”;2013年11月,习总书记明确指出,“城镇化不是土地城镇化,而是人口城镇化”。高效的人口、土地资源的配置对经济效率的提高具有重要意义,因此人口城镇化和土地城镇化的发展是否协调对城镇化建设尤为重要。

从已有研究来看,关于人口城镇化和土地城镇化的研究主要集中在两个方面:一是从时间维度测度二者的协调度,并对其协调发展类型进行划分。主要以全国、发达地区、民族地区和省份为研究区域,研究结果均显示研究区域内人口城镇化滞后于土地城镇化,且存在二者失调发展的现象。二是从影响因素角度,分析影响人口城镇化和土地城镇化协调性的原因。从定性和定量两个方面,分析经济因素和制度因素对协调度的影响。经济因素主要包括产业结构、开放程度和人口密度;制度因素则主要有财政制度、户籍制度和农地使用制度。但人口流动和土地资源再利用而产生的城镇化现象,无一不涉及要素的空间区位和配置问题,这正是空间经济学的研究范畴,而现有研究从空间角度出发较少。长江经济带是我国综合实力最强、战略支撑作用最为重要的区域之一,在经济新常态大背景下,其人口城镇化与土地城镇化发展是否失调?二者的协调发展状态存在怎样的时空特征?本文在严格界定人口城镇化和土地城镇化协调发展的概念基础上,构建协调发展模型,并加入空间视角从长江经济带整体、上中下游三大区域和市域3个视角对长江经济带人口城镇化和土地城镇化协调发展的时空格局和特征进行定量分析,以弥补现有研究的不足,为国家全面推进长江经济带新型城镇化建设提供依据。

1 研究区域、数据与方法

1.1 研究区域

2014年9月《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》中明确长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11省市。本文以2012年我国行政区划调整为基础,以市域为研究单元,对行政区域进行调整的城市按照行政面积进行拆分处理,以保证研究区域在地理上的连续性,主要涉及长江经济带所含9省1市共126个地级及地级以上级别城市。

1.2 数据来源

统计数据来源于2005-2013年的《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》和长江经济带9省2市统计年鉴,以及各省、市、地级市的《政府工作报告》和《国民经济和社会发展统计公报》。

1.3 人口城镇化与土地城镇化协调发展的内涵及测度方法

1.3.1 人口城镇化与土地城镇化协调发展的内涵

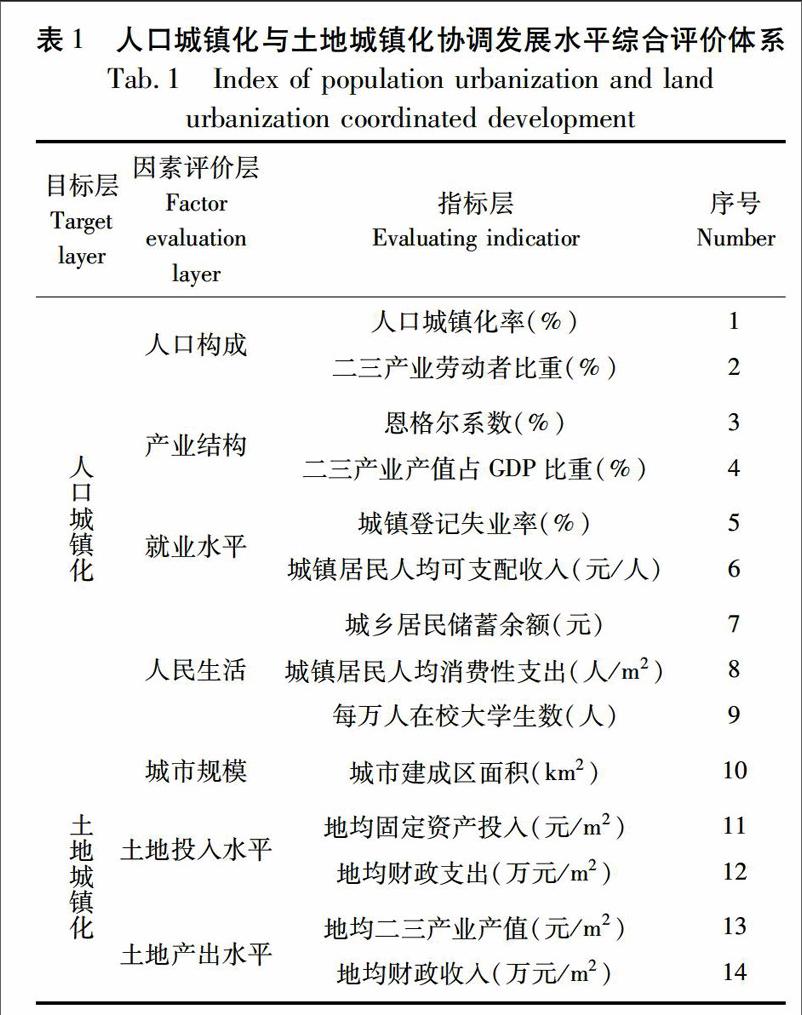

人口城镇化和土地城镇化协调发展,需要人口城镇化和土地城镇化保持相对平稳的增长速率。人口向城镇靠拢、大量人口涌入城市所导致的人口城镇化虚高和城市扩张速度过快、土地需求过度增长所导致的土地城镇化发展过快都会使得二者的协调发展度水平较低。因此人口城镇化和土地城镇化协调发展包含三个主要内容:①表现在城镇人口增加、人民生活方式城镇化的人口城镇化水平提高;②包含农村用地向城市建设用地转变、土地投入产出水平变化的土地城镇化发展;③人口城镇化和土地城镇化在城镇化进程中的关联互动和相互作用。基于此,结合数据的典型性、动态静态相结合及可操作性,建立人口城镇化与土地城镇化协调发展评价体系(见表1)。

1.3.2 协调发展度模型

人口城镇化和土地城镇化协调发展度是指在一定经济发展阶段内,人口城镇化和土地城镇化之间的和谐性和耦合度,本文借鉴物理学关于协调度的理论构建人口城镇化和土地城镇化协调发展的评价模型。

(1)熵值法计算指标权重。若包含n个评价对象,共m个评价指标,首先采用Max-Min值法对指标数据进行无纲量化处理,数据标准化值记为rij,表示第j个市在第i个指标上的标准化值(i=1,2,……,m;j=1,2,……,n);然后计算第i个指标的熵:

分别计算人口城镇化指数,记为f(x);土地城镇化指数,记为g(x)。

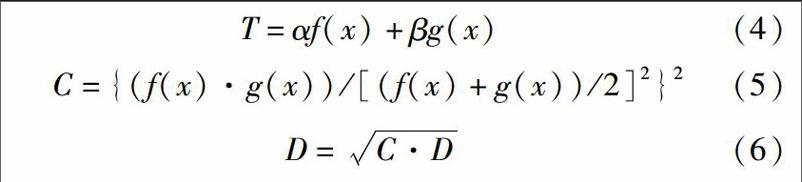

第二步,构造人口城镇化与土地城镇化的耦合协调模型,来判断协调程度。(4)(5)(6)

其中,T为发展度,C为协调度,D为人口城镇化与土地城镇化的协调发展度。α、β为特定权重,本文假定人口城镇化和土地城镇化同等重要,因此取权重系数α=β=0.5。且D值越高,说明人口城镇化和土地城镇化两个子系统之间发展越协调,反之越不协调。本文按照协调发展度大小,将其划分为5种不同发展阶段。0.46以下为低协调发展类型,[0.46,0.52]为中低协调发展类型,[0.52,0.58]为中等协调发展类型,[0.58,0.64]为中高协调发展类型,0.64以上为高协调发展类型。

2 实证结果与分析

2.1 长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展度综合分析

从图1可以看出,长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展水平不断提高,并呈现相对平稳增长,协调发展度由2006年的0.469提高至2013年的0.59,2013年达到中高协调发展类型。值得注意的是,2008-2009年及2012-2013年协调发展度有两次较大幅度的提高。其中2008-2009年是由于国际金融危机对长江经济带的整体经济发展带来了明显的冲击,经济需求降低、城市扩张速度减慢,使得土地城镇化指数增长速度降低46.98%,在人口城镇化增长速度相对平稳的情况下,长江经济带二者整体的协调度呈现较大幅度上升。2012-2013年,国家对土地、房地产的宏观调控采取从紧政策,全国300个城市住宅用地推出及成交量分别下降20%和26%,全年土地需求下降,在地产政策微调的同时经济“复苏重现”,加速了人口城镇化的步伐。在国家宏观调控和市场的双重作用下,2012-2013年的协调发展度显著提高。

2.2 三大区域视角下长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展度时空特征

根据自然地理位置和经济发展水平,将长江经济带九省二市划分为上游、中游、下游三大区域,其中上游地区包含重庆、四川、贵州、云南所辖共44个地级市;中游地区为安徽、江西、湖北、湖南所辖57个地级市;下游地区为上海、浙江、江苏所辖共25个地级市。

从区域角度来看(图1),长江经济带上游、中游、下游三大区域的人口城镇化和土地城镇化协调发展度呈现三大特征。

第一,2006-2013年三大区域的协调发展度呈现持续增长趋势。

下游地区协调发展水平较高,2006-2013年协调发展度由0.526增长到0.677,增幅达到28.79%。在2008-2009年,受金融危机的影响,下游地区协调发展度出现小幅度下降,2010年起恢复持续增长。上游、中游地区协调发展度增长趋势一致,但受经济基础、自然条件等因素的影响,中游地区的协调度显著高于上游地区;2008-2009年,协调发展度明显上升。从国家发展政策来看,国家在2009年出台的《促进中部地区崛起规划》和加大西部重点项目建设力度等政策成效显著,推动了长三角等发达地区人口、产业向中游和上游地区流动,使得人口城镇化和土地城镇化协调发展度持续上升。

第二,三大区域的协调发展度呈现地势阶梯特征,下游地区>中游地区>上游地区。

在数据处理中我们发现,经济发展水平较高的地区协调发展度相对较高,反之,经济较不发达的地区协调发展度一般也不高。因此上、中、下游地区的协调发展度呈现的“阶梯式经济发展格局”与这三大区域之间存在的经济差距密切相关。

第三,自2009年起,上、中、下游的协调发展度差距呈现扩大趋势。

2009年,在国家出台一系列区域政策和措施应对国际金融危机的冲击,全国经济普遍回暖并保持稳定增长。下游地区的土地面积仅占整个长江经济带的12.31%,对其人口城镇化和土地城镇化的发展来说,人口城市化程度较高、农村用地城镇化趋于相对饱和,人口和土地的城镇化张力有限,协调发展水平较高。而上游和中游地区在国家经济政策的支持下,工业、第三产业的快速发展刺激城市土地需求大幅上升,加速了农村用地向城市用地转变,实现土地城镇化水平的快速提升,但人口城镇化水平保持在相对稳定的增长速度,造成上、中游地区协调发展水平较低。增长速度的差异最终导致上、中游与下游地区的协调度水平差距不断扩大。

2.3 市域视角下长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展度时空特征

图2是根据2006-2013年长江经济带126个地级市人口城镇化和土地城镇化协调发展度的雷达图。为了更直观地看出其空间变化特征,本文选取2006年、2008年、2010年和2013年作为代表性年份,将协调度计算结果引入AreGIS10.2,根据协调发展度值,把协调类型分为高、中高、中等、中低、低,共5种类型,得到各地级市协调发展度空间分布图(见图3)。

从市域角度来看,2006-2013年长江经济带126个地级市的人口城镇化和土地城镇化协调发展度主要呈现以下四个特点。

第一,协调发展度在波动中呈现上升趋势,目前总体协调发展水平较高。2006年,处于协调发展度低水平城市有78个,占长江经济带的61.9%;中低水平城市35个,占比27.78%;而高水平的仅上海市1个,占比0.79%,整体协调发展度低。到2013年,长江经济带各市人口城镇化与土地城镇化协调发展度水平已经发展至低水平城市仅3个,占比2.38%,中低水平城市36个占比28.57%,处于高水平的城市个数达到32个,占比25.4%。

第二,长江经济带协调发展度分布总体呈现“东北一西南”格局,东北高、西南低,空间分异明显。对于长江经济带东北部的城市而言,土地面积小,土地城镇化发展程度相对较高,在国家引导、鼓励人口城镇化的政策下,人口城镇化进程加速使得整体协调发展度较高。而西南部城市占地面积大,土地扩张空间大,城市发展带来巨大的土地需求,刺激土地城镇化迅速发展,但“重发展不重人”的城镇化使得人口城镇化发展滞后,导致人口城镇化与土地城镇化发展不协调。

第三,2006-2008年各市协调发展水平上升速度缓慢,2009年国际金融危机之后,2010-2013年协调发展水平上升速度提高。为了测度协调发展度变化速度,将长江经济带协调发展类型变化分为向上移动、不变、向下移动,其演化详情见图4。2006-2008年协调发展类型向上转移的有25个,向下转移城市共宜宾、怒江2个,其余99个城市协调发展类型保持不变;高协调发展度城市数量由1个增长至8个,增长率为5.56%,且79.36%的城市依旧处于中低、低水平。2008-2010年向上转移城市有62个,其他64个城市协调发展类型不变。2010-2013年,向上转移城市达到98个,其他城市协调发展类型保持不变;高协调发展度城市数量由8个增长至32个,增长率为19.05%,位于中等发展水平及以上的城市比重达到69.05%,只有30.95%的城市协调发展水平位于中低及以下。

第四,126个地级市协调发展度发展具有明显的“城市群集聚”特征。自2006年起,位于长三角城市群的上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波等城市的协调发展度一直处于较高的水平。2008年,位于成渝城市群的重庆、成都的协调发展度正式步入高水平。2013年,处于高协调发展水平的城市共32个,其中上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、镇江、杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、金华、衢州、舟山、台州、合肥、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、阜阳共22个城市位于长三角城市群,南昌、萍乡、新余、武汉、长沙、湘潭共6个城市位于长江中游城市群,重庆、成都2个城市位于成渝城市群,只有贵阳和昆明位于城市群之外。

3 结论与讨论

针对目前对人口城镇化和土地城镇化协调发展研究中缺乏空间层次分析的现状,本文以长江经济带为研究区域,在界定人口城镇化和土地城镇化协调发展内涵的基础上,建立协调发展模型,将计量方法和空间分析相结合,从整体、区域、市域3大视角分析了2006-2013年其人口城镇化和土地城镇化协调发展水平的空间不均衡性和空间异质性。

本文研究结果表明,从整体上看,长江经济带人口城镇化和土地城镇化协调发展水平在波动中增长,目前处于较高协调发展类型;从三大区域视角分析,上、中、下游地区协调发展度呈现持续增长趋势,且协调发展度呈现与经济发展格局相一致的“阶梯特征”,即下游地区>中游地区>上游地区。同时自2009年国际金融危机之后,由于经济水平和区域发展政策的差异,产生人口和土地资源配置效率差异,导致三大区域的协调发展度差距呈扩大趋势;从市域角度出发,长江经济带126个城市的人口城镇化和土地城镇化协调发展度2006-2008年上升缓慢,2009年经济危机之后协调发展水平显著上升。在空间格局上呈现东北高、西南低的“东北一西南”格局,并表现出明显的“城市群集聚”特征,协调发展程度高的城市集中在长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群,空间差异明显。

人口城镇化和土地城镇化在发展过程中关联互动、正向促进、持续均衡发展且差异逐渐缩小,才能共同推动新型城镇化建设。长江经济带人口城镇化和土地城镇化发展的不协调将影响其新型城镇化建设的进程,但这一现状并不是由单一的经济发展差距造成的,而是地方政府利益驱动下产生的“土地财现象”和土地二元结构导致的土地城镇化超前,以及户籍管理和流动制度造成的人口城镇化滞后共同作用导致的。积极面对长江经济带人口城镇化和土地城镇化发展过程的不协调,是解决问题的关键。从本文研究来看,首先,地方政府需要转变“土地财政思想”,全面推进城镇化建设。遏制土地城市化的急剧扩张,在不依赖土地财政的前提下应对地方公共支出的增加;其次,加快上中游城市的城镇化建设进程,缩小地区差异;最后,充分发挥“城市群”的经济辐射带动作用,以城市群带动区域经济发展。

同时,区域经济的发展能够显著提高协调发展度水平,联系长江经济带三大区域和126个城市的实际情况,我们不难看出经济发达地区如上海、江苏、浙江等在城镇化进程中对人口和土地等资源的配置明显优于经济欠发达地区。因此为了提高区域内人口城镇化和土地城镇化发展的协调性,促进区域经济发展势在必行,通过经济的发展来实现城镇化过程中各要素的协调发展。只有当经济水平发展到一定程度,地方政府依靠土地财政推进城镇化进程的行为才能有效得到遏制,才能真正实现人口、土地城镇化的协调发展。

(编辑:刘照胜)