姬塬油田R区D1油藏水驱控制因素研究及治理对策探讨

2016-11-12杨健王军锋许志雄黄新翠蔡涛刘辉林田发金刘可范鹏

杨健,王军锋,许志雄,黄新翠,蔡涛,刘辉林,田发金,刘可,范鹏

(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川750006)

姬塬油田R区D1油藏水驱控制因素研究及治理对策探讨

杨健,王军锋,许志雄,黄新翠,蔡涛,刘辉林,田发金,刘可,范鹏

(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川750006)

为提高R区D1油藏注水开发效果,本文针对R区D1油藏水驱控制因素进行研究并提出下步治理方向,通过储层物性特征分析及动态特征分析,充分结合动态监测资料应用及水驱效果分析认为该区D1油藏水驱动力为混合水驱,受底水及注入水双重作用。该区水驱主要受控因素较多,各部位水驱见效受控因素及见效见水受控因素不同,主要受控因素有储层平面非均质性、层内非均质性影响、层内隔夹层影响、与底水接触关系影响、初期改造方式不同影响、射孔完善程度不同影响。结合不同部位的不同受控因素,提出各部位合理的治理措施及治理方向。

水驱;控制因素;治理对策

R区D1油藏主砂体方向呈北西南东向展布,油层较稳定,含油性好。油藏中部存在构造鞍部,含油性变差,两侧鼻隆带含油性较好,属于岩性~构造底水油藏,油层厚度较大[1,2]。D1平均砂体厚度34.63 m,D11砂体厚度15.76 m,已动用含油面积20.6 km2,地质储量1 128.94×104t。D12发育为水层。

1 储层特征

1.1岩性特征

R区D1油藏以长石砂岩为主,少量岩屑长石砂岩。填隙物成分有水云母、绿泥石、方解石、铁方解石、浊沸石及硅质等,含量15%左右。粒度主要以细砂岩、中-细砂岩为主,其次为粉-细砂岩,分选较好。

沉积物的粒度分布特征可直接提供沉积时的水动力条件。R区D1油藏为辫状河三角洲平原沉积,辫状河三角洲平原粒度曲线常见的为二段式,其中跳跃组分含量90%,斜率60°,悬浮组分含量约10%,代表分流河道砂岩,水动力条件较强。

图1 D1油藏孔隙度-渗透率交汇图

图2 D1储层声波时差-孔隙度关系图

1.2储层物性特征

R区D1储层平面、剖面非均质性较强。D1油藏孔隙度分布在3.5%~16.5%,平均为12.1%,中值为12.6%(见图1),主要分布在10%~15%。渗透率分布在0.01 mD~39.0 mD,中值为1.92 mD(见图2),主要分布在0.5 mD~10.0 mD,按照碎屑岩储层孔隙度、渗透率划分标准,本区D1储层主要属低孔-特低渗储层,含少量低孔低渗储层。

1.3断层发育情况

R区D1油藏断层较为发育,均为正断层,多以地堑式组合出现,识别7条断层,断距为15 m~45 m,断层延伸长度为3 km~5 km,方向为北西西向,主体为北西-南东向展布。

油藏分布在鼻状构造隆起带上,受断层影响,断层下降盘油藏不发育。在断层的影响下油藏重新调整。

1.4砂体连通性

R区小层微相发育齐全,属辫状河三角洲平原沉积,微相有分流河道、天然堤、分流间洼地,其中分流河道和分流间洼地最为发育。D1油藏砂体发育好,平均小层厚度47.89 m,砂体厚度34.63 m,其中D11平均小层厚度23.07 m,砂体厚度15.16 m,D12平均小层厚度24.82 m,砂体厚度19.47 m。

断层相隔部位,即不受断层影响部位,砂体连通性好,且构造变化较缓,油层连通性较好,油水井对应关系明确。但是在沉积微相上靠近河道侧翼和分流间湾的边井,连通程度差。

1.5储层非均质性

储层非均质性较强。平面非均质性:D11储层平面非均质性较强,油藏中部储层物性相对较好,边部物性变差。孔隙度分布在3.5%~16.5%,平均为12.1%,如渗透率分布在0.01 mD~39.0 mD,平均为1.61 mD。

剖面非均质性:D11储层单砂体内部渗透率的变化比较复杂,有正韵律型、反韵律型以及由正、反韵律叠加组成的复合韵律型3种类型,以复合正韵律型为主。

2 目前水驱效果评价

2.1目前水驱效果评价

注水开发后,随着采出程度增加,含水规律性上升;逐渐强化注水,存水率逐渐上升;由于注水开发时间短,水驱指数、耗水率随着采出程度的增大上升较快,水驱指数较低。

东部注水开发后,含水快速上升,持续优化注水政策,开展剖面治理,目前含水随采出程度增加规律性上升;存水率逐渐上升;但水驱指数、耗水率随着采出程度的增大上升较快。

中部注水开发后,目前含水保持稳定,与油藏东部存水率相近,但水驱指数、耗水率大于油藏东部,水驱效果较油藏东部差。

西北部、西南部注水开发时间较短,存水率为负值,耗水率逐渐增大,主要靠自然能量补充,目前注水开发水驱效果较差。

R区D1油藏前期依靠自然能量开发,弹性能量水驱;投入注水开发后,混合能量水驱(底水、注入水),但是水驱指数及存水率较小,说明注入水驱动未占主导地位,开发效果很差;逐渐强化注水,水驱指数上升,存水率缓慢递增,目前区块累计注采比仅为0.68,开发效果有所改善。

2.2压力保持水平、水驱动用程度评价

水驱动用程度由58.6%上升到60.4%,平均吸水厚度由6.57 m上升到6.64 m,油藏东部、中部水驱动用程度较西北部、西南部高,但保持水平仍较低。水驱动用程度平面分布不均矛盾突出。

地层能量保持水平由81.3%下降到75.4%,油藏东部、中部水驱动用程度较西北部、西南部高,但油藏东部、中部压力有所下降。压力保持水平平面分布不均问题突出。

3 水驱受控因素分析

3.1储层物性影响

R区D11储层物性主要受沉积作用的控制,油藏中部沿主河道方向储层物性相对较好,向河道两侧物性变差。

A2井位于河道中部,A3井位于河道侧翼,D11层储层物性剖面对比来看,A2井D11渗透率级差3.48,A3井D11渗透率级差4.85,A2井与A3井对比,较为均匀。A2井历年吸水剖面变化图可看出,水驱动用程度逐年上升,由50.5%上升到62.7%再上升到63.5%,且相对较为均匀;A3井历年吸水剖面变化图可看出,水驱动用程度逐年下降,由73.3%下降到21.9%,且高渗段吸水量逐渐加大,吸水状态逐渐转变为尖峰状吸水,剖面水驱问题逐渐加剧,导致井组油井含水上升速度加大。

3.2底水接触影响

R区D1油藏局部底水连片发育,油水层之间具有稳定层:油、水层之间直接接触,通过平面分布图可看出,与底水直接接触类井主要分布在区块西北部、中北部、东南部和南部,比例为32.3%;与底水间存在0 m~2 m隔层类井以条带状分布在西部和中部,比例最小,为7.7%;与底水隔层大于2 m类井比例最大,为60%,在区块西南部、东部呈连片状分布,西北部零星分布。

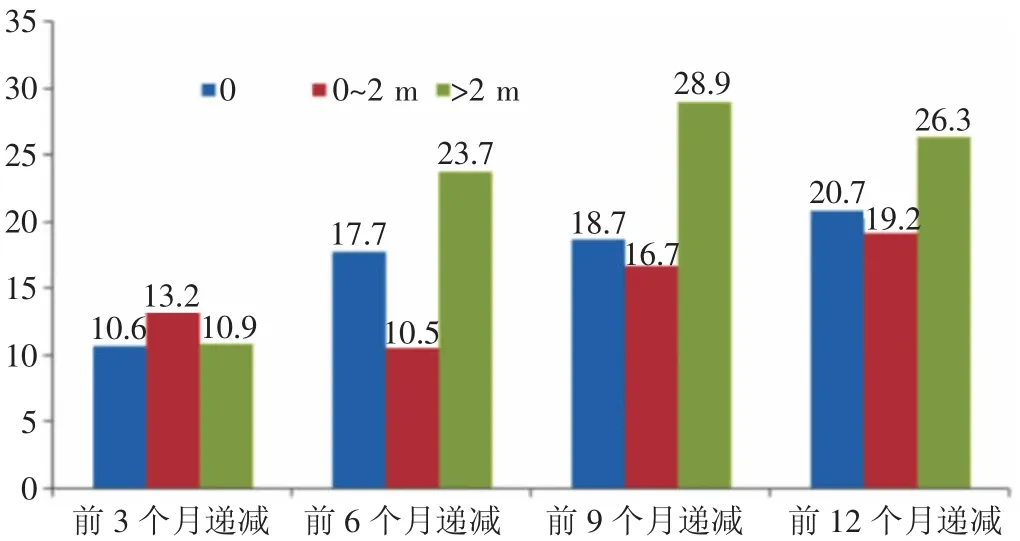

3种接触类型初期递减差别较大(见图3),前3个月初期递减相近,前6个月与底水隔层大于2 m类井递减最大23.7%,前9个月递减持续增大,但递减增大速度有所下降,前12个月递减缓慢下降,分析认为底水隔层大于2 m井初期无弹性能量补充,持续递减,后期转注水开发后,能量保持水平缓慢上升,降低递减;与底水直接接触类井和与底水间存在0 m~2 m隔层类井前12个月递减缓慢上升,但相对较小,说明前期靠弹性能量水驱,转为注水开发后,为混合能量水驱(见表1)。

图3 不同接触类型前12个月递减变化图

表1 D1油藏分类见效统计表

注水开发后,隔层大于2 m类井见效比例较大,且见效见水比例较小,见效周期相对较短,主要受注入水水驱;与底水直接接触类井和与底水间存在0 m~2 m隔层类井见效比例及见效周期相近,主要受底水能量水驱。

3.3隔夹层影响

根据岩心观察资料及测井资料分析,D1储层层内夹层发育普遍,主要有泥质夹层和钙质夹层两种类型,以泥质夹层为主。通过对单井夹层的识别研究,24%的井D1砂体中无夹层发育,发育夹层的井数占总井数的76%。有夹层发育的井其夹层数一般为1~2个,厚度一般为0.5 m~3 m,平均为1.82 m。

在平面上油藏南部比北部夹层较发育,厚度较大;东部比西部夹层更为发育。纵向上,夹层厚度较大区域夹层频率较高,东南部、中南部局部夹层频率较高,发育两个夹层以上。

夹层纵向分布频率高的井见效效果差。夹层频率较高的区域夹层厚度普遍较高,见效井主要分布在夹层频率较小的区域,钻遇夹层频率大于2的井有9口,未见效井8口,1口微见效。

A4井与A5井均为压裂投产井,射孔程度均为20%,且初期改造参数相近,A4井发育0.5 m夹层,A5井发育两个隔夹层,1个0.6 m夹层,1个3.5 m隔层,从吸水剖面状态可看出,A4井吸水厚度8.1 m,水驱动用程度83%,A5井吸水厚度3.5 m,水驱动用程度40%,A4井水驱效果较好,可以得出夹层分布频率高或夹层厚度大于2 m井,井组水驱效果较差。

3.4平面非均质性影响

根据渗透率非均质参数的计算结果,R区D11储层物性的平面非均质性较强,单井渗透率变异系数达0.84,突进系数达8.6,级差达58.8。从渗透率KH频率分布柱状图等值图可以看出(见图4),主要分布于10~25,平面KH分布不均。从渗透率级差平面分布图可看出,油藏渗透率平面分布不均,西南部最高,油藏中部较油藏边较好,平面非均质性较强。

图4 D11油藏KH频率分布柱状图

由于储层平面非均质性强,渗透率、孔隙度等储层物性较好部位初期产能相对较高,但由于水驱不均影响,受效不均,造成油藏油井含水上升或持续递减,从井组水驱前缘测试结果可看出,位于优势方向上的油井缓慢注水见效,递减趋势受控。位于主次优势水驱方向上,水驱前缘发展趋势不明显,距离水驱前缘比较远,见到注水效果应该比较微弱,不在水驱主次优势方向上的油井无见效趋势。

3.5层内非均质性影响

由于该区D1油藏储层单砂体内部渗透率的变化比较复杂,有正韵律型、反韵律型以及由正、反韵律叠加组成的复合韵律型3种类型,导致剖面水驱效果较差,以复合正韵律型为主。

R区D1油藏水驱储量控制程度逐年增加,但保持水平较低,结合区块注水井吸水剖面可看出,多数尖峰状吸水,剖面吸水状况较差(见图5)。D1油藏吸水状况逐渐变差,2014-2015年尖峰状吸水占所测总井数43.5%,水驱不均现象突出,水驱动用程度较低,略有下降,由54.2%下降到53.5%,平均吸水厚度由6.2 m下降到6.0 m(见图6)。

图5 D1历年水驱动用程度/控制程度图

图6 D1吸水剖面分类型统计图

3.6改造方式影响

R区D11储层依据与底水接触关系及隔夹层频率/厚度不同,采取不同改造方式。与底水直接接触、与底水之间隔夹层小于2 m的井主要采取酸化改造,共计31口井;与底水相隔2 m以上井主要采取压裂投产方式,共计130口井,酸化井主要位于西北部,油藏中部与底水直接接触部位。

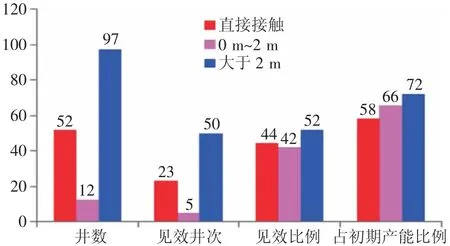

两种改造方式井见效情况不同,压裂改造井见效井次68口,见效比例52%,与初期产能对比,占初期产能70%;酸化改造井见效井次14口,见效比例45%,与初期产能对比,占初期产能59%,可以看出,压裂改造井受注入水水驱作用大于酸化改造井。

R区D1西北部隔夹层厚度小与油藏中部,主要发育1段隔夹层,局部发育2段及以上隔夹层。分隔夹层不同厚度见效对比图可看出(见图7),大于2 m以上隔夹层见效井比例大于其他两种类型,见效比例:与底水直接接触见效井比例44%,占初期产能比例58%;存在隔夹层,与底水接触距离为0 m~2 m见效井比例42%,占初期产能比例66%;与底水接触距离大于2 m见效井比例52%,占初期产能比例72%。隔夹层发育不同频率见效对比图可看出(见图8),发育1段隔夹层见效井比例大于其他两种类型,见效比例:发育1段隔夹层见效井比例53%,占初期产能比例75%;存在隔夹层,发育2段隔夹层见效井比例47%,占初期产能比例60%;发育3段及以上隔夹层见效井比例40%,占初期产能比例59%。

图7 分隔夹层不同厚度见效对比图

图8 隔夹层发育不同频率见效情况对比图

3.7射孔完善程度影响

R区D1油藏不同射孔方式对水驱效果影响较小,直接射孔井水驱动用程度41.7%(见图9),酸化改造井水驱动用程度68.6%,压裂改造井水驱动用程度52.7%,三类不同改造方式井,水驱动用程度整体保持较低水平。从不同改造方式吸水剖面状况可看出(见图10),主要以尖峰状吸水为主,与改造方式关系较小。

图9 不同射孔方式射孔程度/水驱动用程度图

图10 不同射孔方式吸水状况柱状图

储层主要受射孔程度低影响,造成水驱动用程度较低,历年水驱动用程度持续保持较低水平,目前水驱控制程度74.8%,水驱动用程度53.5%;且历年尖峰状吸水比例高,剖面水驱不均矛盾突出,A6井射孔完善程度20.1%,历年水驱剖面变化情况可看出,吸水剖面逐渐变差,尖峰状吸水矛盾逐渐加剧,水驱动用程度由47.6%下降到44.3%下降到38.2%下降到37.3%,吸水强度逐渐加大,易造成注入水单向突进,造成井组油井受效不均,且含水突升,造成水淹。R区D1油藏平面水驱不均现象突出,油藏中部水驱动用程度高于其他部位。

4 结论

R区D1油藏为辫状河三角洲平原沉积,主要属低孔-特低渗储层,局部底水发育油藏。该区D1油藏水驱动力为混合水驱,受底水及注入水双重作用。该区水驱主要受控因素为储层平面非均质性、层内非均质性影响、射孔完善程度、层内隔夹层及与底水接触关系影响。

(1)与底水直接接触或隔夹层小于2 m的井,受底水水驱影响较大,针对此类井,结合动态变化情况,适时优化注水政策,调控生产参数,避免因底水抬升,造成含水上升,损失产能。

(2)R区D1油藏大于2 m、且夹层出现频率大于2层的隔夹层对于注入水的纵向波及具有隔挡作用,在射孔时应射开隔夹层下段的储层。

(3)平面非均质性对D1油藏隔夹层大于2 m的井水驱效果影响较大,平面水驱不均,易造成注入水单向突进,造成油井含水上升,结合吸水剖面监测情况,实施浅层调剖、暂堵调剖等剖面治理措施。

(4)由于该区D1油藏层内非均质性较强,且该区水井起顶射孔,针对夹层厚度较大,且为反韵律及复合韵律型水井,结合井组动态变化、吸水剖面监测情况,实施补孔调剖措施,提高水驱控制程度及水驱动用程度。

[1]朱玉双,曲志浩,孙卫,等.低渗、特低渗油田注水开发见效见水受控因素分析-以鄯善油田、丘陵油田为例[J].西北大学学报(自然科学版),2003,33(3):311-314.

[2]许志雄,杨健,等.姬塬油田北部长9油藏水驱控制因素分析[J].石油化工应用,2014,33(4):54-56.

TE357.6

A

1673-5285(2016)10-0046-05

10.3969/j.issn.1673-5285.2016.10.012

2016-08-15

杨健,男(1983-),油气田开发工程师,2007年毕业于西安石油大学石油工程专业,现从事油田开发工作。