苏10区块“主动型”泡沫排水采气措施应用探究

2016-11-12林鹏汪泳吉马凡尘王证王钧

林鹏,汪泳吉,马凡尘,王证,王钧

(中国石油长庆油田分公司第四采气厂,内蒙古鄂尔多斯017300)

苏10区块“主动型”泡沫排水采气措施应用探究

林鹏,汪泳吉,马凡尘,王证,王钧

(中国石油长庆油田分公司第四采气厂,内蒙古鄂尔多斯017300)

苏里格气田苏10区块属于典型的“三低”气田,在长期开发的过程中,积液井的数量逐年上升。传统的泡沫排水采气措施是在气井有了积液后采取措施,虽然能够解决一定程度的积液问题,但会导致气井的产量波动大,瞬时流量下降明显,而且井底长期积液会导致产层受到伤害。因此提出“主动型”泡沫排水采气措施,在气井积液前便开始进行投棒注剂,通过实验得出该措施能够有效解决上述问题,并且相比传统排水采气措施有一定的增产作用。在此实验基础上,优化积液井临界携液流量的经验公式,配合实际生产曲线,达到精确主动的泡排效果。

苏10区块;“主动型”泡沫排水采气;提前注剂;井底积液

苏10区块地处苏里格气田北部,属于典型的“三低”气田,于2006年进行开发,截至2015年12月31日,拥有集气站3座,压缩机12台,生产气井451口,阀室9座,日产井口天然气165×104m3。目前苏10区块常年均启动压缩机进行生产,井口至站间系统压力0.4 MPa~0.5 MPa范围内。

随着开发时间的延长,苏10区块积液井越来越多,达286口,占总井数的67.5%,精细化管理难度较大,稳产面临挑战。为确保此类井的正常采气,减缓气藏产量递减和提高采收率,在生产过程中需采取排水采气的生产工艺措施。

目前,苏10区块的排水采气措施包括泡沫排水采气,柱塞气举,氮气气举等,其中泡沫排水采气见效较快,操作简便,成本较低,是提高气井产量的主要增产措施,是目前气田上应用最为广泛,效果较为明显的增产手段,泡沫排水采气方式分为投棒和注剂,针对有节流器的单井采用注剂的方式泡排,节流器已打捞的气井可以采用投棒和注剂方式[1-3]。

1 存在问题

1.1排水采气处于被动状态

目前所使用的排水采气措施主要针对已积液一定程度的气井,对积液井未积液之前不采取泡排措施。而当气井开始积液时,积液对气井产量影响较大。瞬时流量下降明显,积液上涨迅速,造成气井恶性循环产量急剧下降至关井恢复。同时研究表明,低渗透气藏渗流具有反渗吸启动压力的特征,由于苏里格气田为“三低”气田,长时间井筒积液会导致气井井筒积液在毛细管力的作用下反向渗吸进入地层近井地带,导致反渗吸水锁,影响气井产能。

1.2排水采气时间节点选择无标准

目前的苏10区块的泡排作业主要根据泡排注剂计划表进行周期性注剂,同时结合实际积液情况,对积液严重的气井进行高频次注剂作业。这种作业方式的泡排时间节点选择和对积液程度的判断没有一定的参照标准,主观性较强。

2 “主动型”泡沫排水采气措施应用及效果评价

2.1“主动型”泡沫排水采气工艺

针对有产能并有一定产水周期的积液井,在达到临界携液流量开始积液前,对其进行投棒注剂措施,确保在生产过程中将井底积液携出,保持气井产量相对稳定,减少井底积液对气井产能的影响。

2.2制定实验方案

从表1、表2可以看出:传感器的倾角改变、斜拉索长度的改变均不影响传感器的应变值。从表3可以看出:斜拉索索力是影响压力环传感器应变的直接和主要因素,根据表中数值,做出斜拉索索力与压力环传感器应变之间的关系曲线如图4所示。

选取8口试验井:苏10-20-25,苏10-24-25,苏10-24-33,苏10-24-55,苏10-38-26,苏10-26-52,苏10-27-36,苏10-23-18,通过生产动态曲线分析试验井目前生产现状。

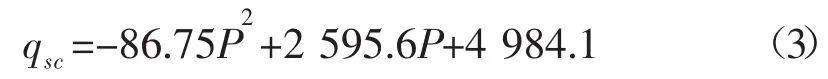

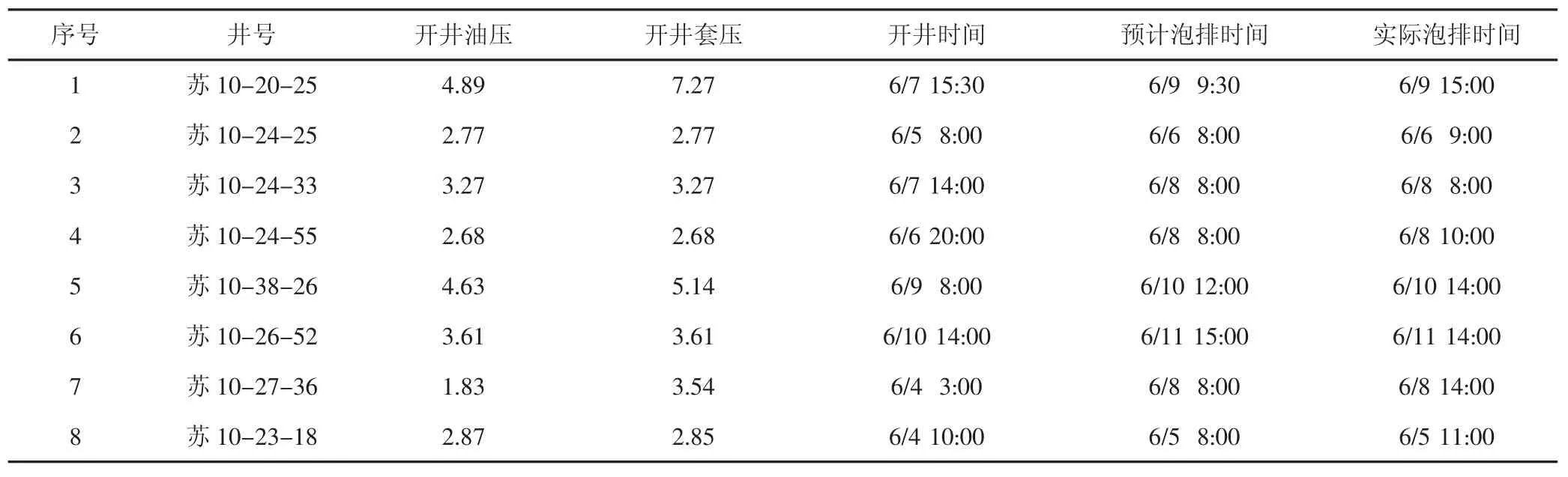

根据每口井的生产动态曲线,确定目前各井的生产状态,确定临界携液流量及能够凭借自身能量的携液生产时间,制定试验方案(见表1)。

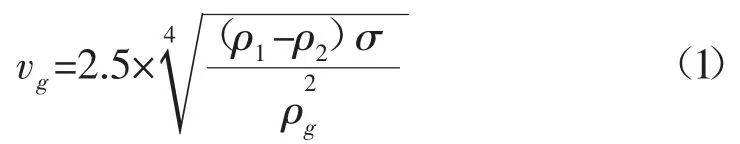

目前,在判断井底是否积液时,苏里格气田一般采用李闽提出的临界携液流量计算方法,该方法假设被气流携带向上运动的液滴是椭球形,通过对液滴进行受力分析,推导出气井连续排液所需的最小携液流速和携液流量的计算公式,公式如下。气体最小携液流速或临界流速为:

相应的最小携液产量或临界产量为:

式中:vg-临界携液流速,m/s;ρ1-液体密度,kg/m3;ρg-天然气密度,kg/m3;σ-气液表面张力,mN/m;A-油管截面积,m2;P-井底压力,MPa;T-井底温度,K;Z-P,T条件下气体的偏差因子;qsc-临界携液流量,m3/d。

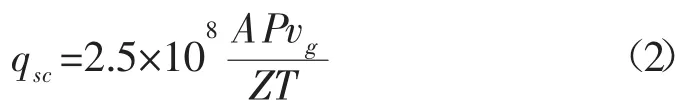

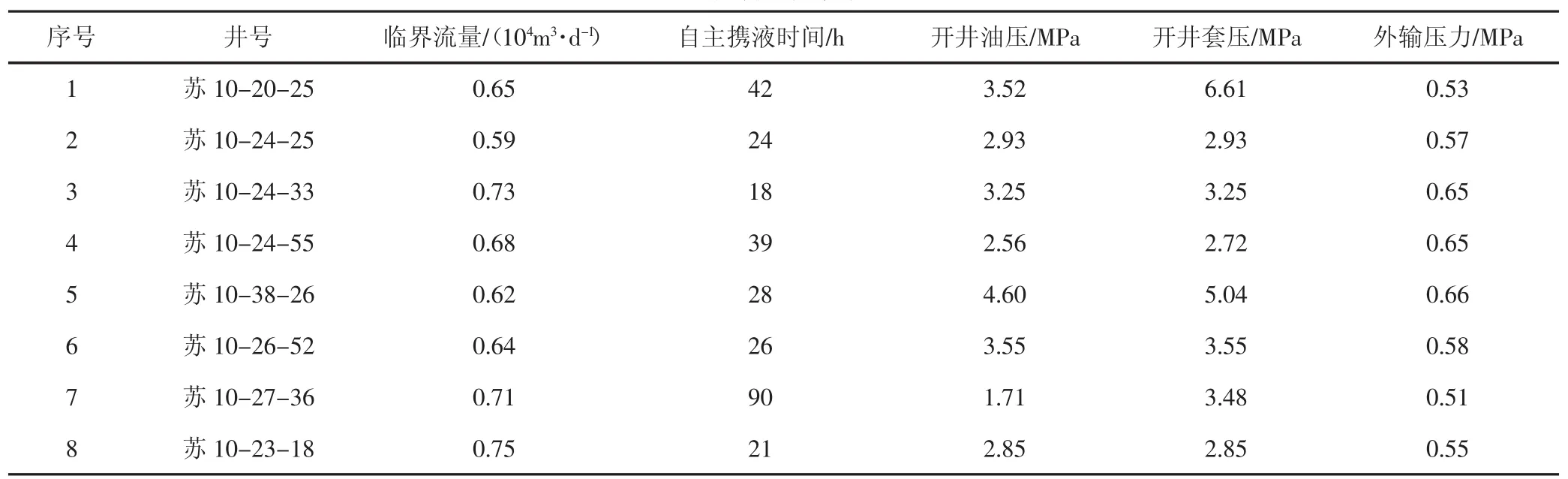

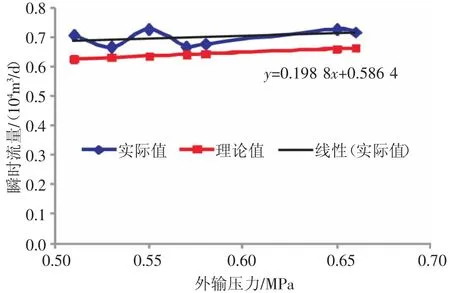

利用李闽公式,代入苏里格实际参数并将井底压力折算成井口压力后可得临界携液流量换算表(见表2,图1)。

图1 2油管临界携液流量曲线

利用表2中的数据可以拟合出临界携液流量计算公式,当油管尺寸为2时,通过二项式拟合,拟合公式为:

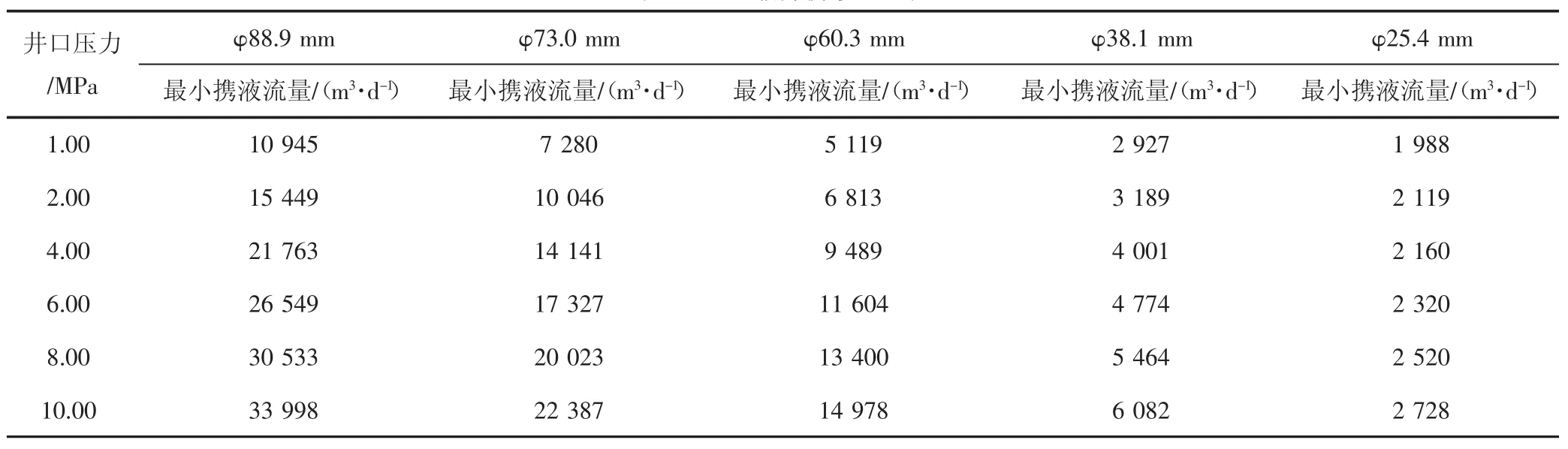

由表3可以看出,理论计算值与根据实际生产动态曲线分析出的临界携液流量有偏差,这是由于苏10区块开发年限较长,整体气藏压力相对较低,积液严重,因此临界携液流量偏高。将实际临界携液流量进行拟合后,优化原公式以符合苏10区块现场实际应用需要。

表1 试验井生产现状统计表

表2 理论临界携液流量表

表3 临界携液流量计算表

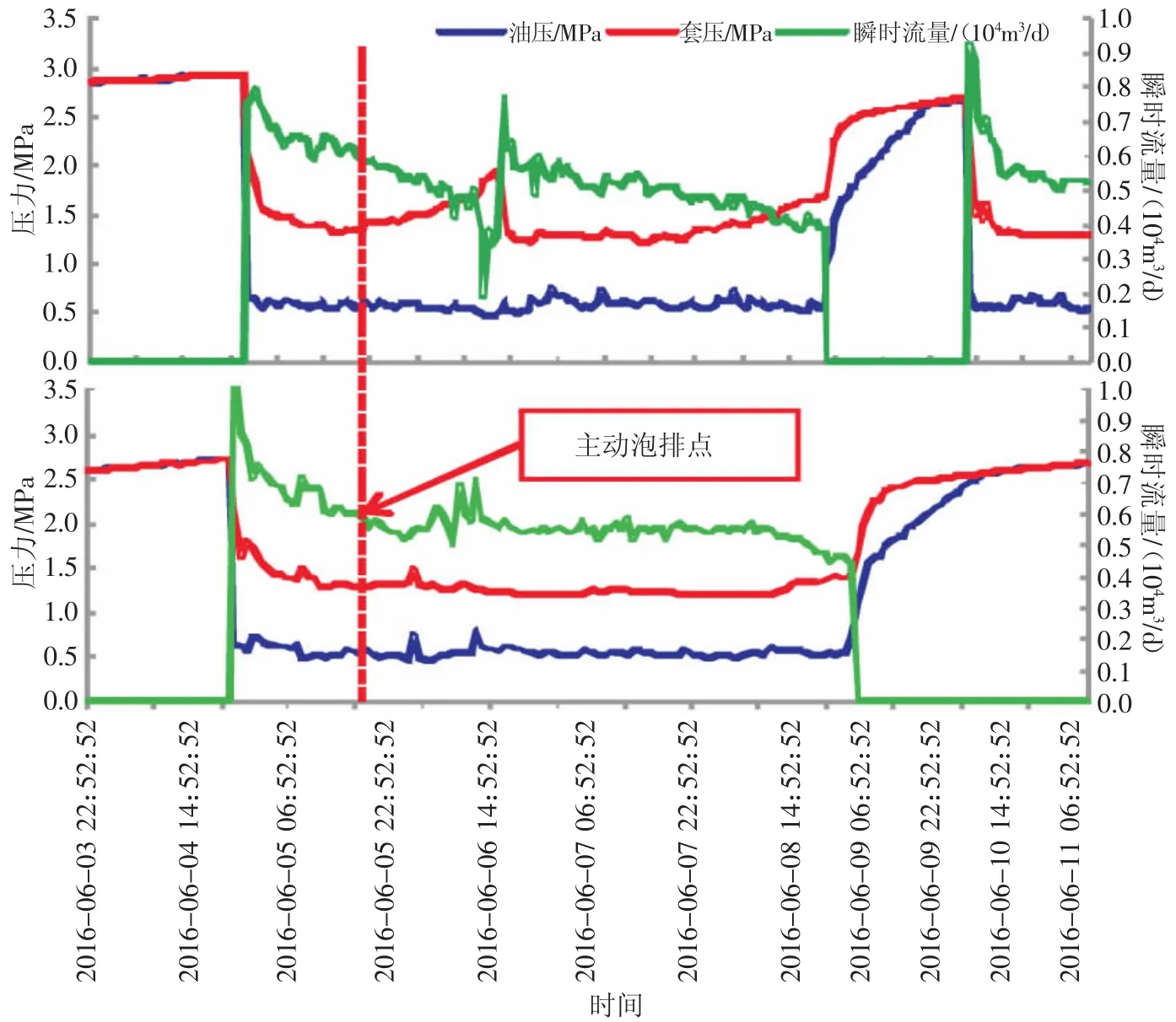

图2 瞬时流量变化图

拟合后将参数代入的公式如下:

根据表4中的生产数据可知,苏10-20-25井开井油压为4.89 MPa,开井套压为7.27 MPa时,可以持续携液生产42 h,瞬时流量达到0.64×104m3/d,之后开始积液。因此采取关井恢复,当油压达到4.89 MPa时开井,连续生产42 h,瞬时流量达到0.65×104m3/d左右开始进行投棒注剂作业,然后继续观察气井生产动态,记录生产数据。其他气井以同样的方式进行试验,实验数据(见表4)。

表4 试验井实验数据记录表

2.3实验效果分析与评价

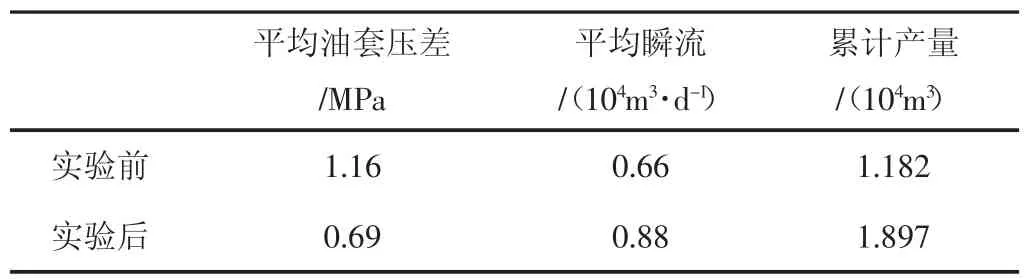

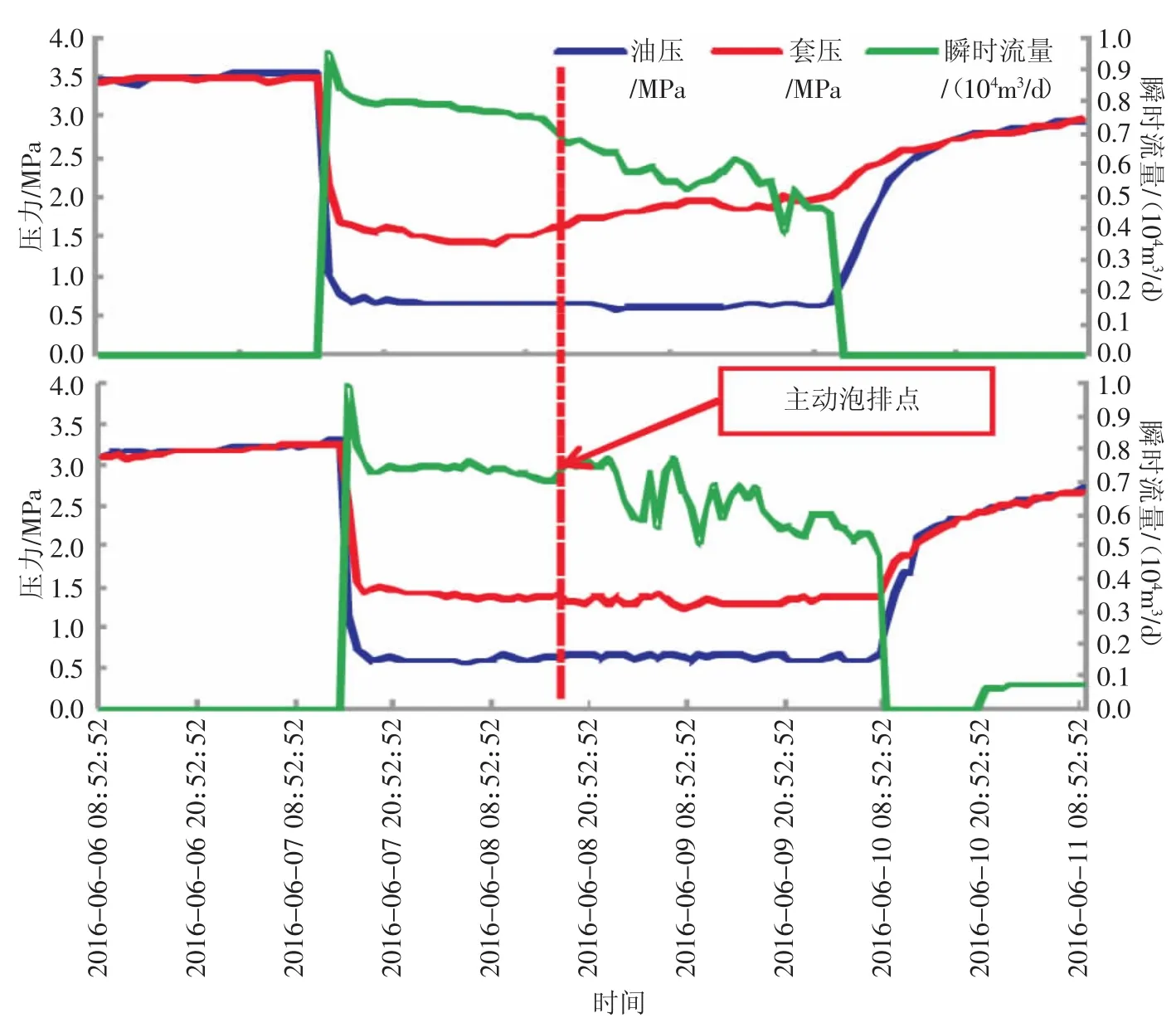

2.3.1实验效果分析以苏10-24-33井为例(见图3),通过对比可知,在未进行主动型排水采气之前,该井在开井生产18 h,凭借自身地层能量能够将井底积液携出。18 h后达到临界携液流量,套压上升开始积液,瞬时流量开始迅速下降,由0.78×104m3/d降至0.45×104m3/d,平均油套压差为1.16 MPa,气井积液明显,积液严重影响了瞬时流量,平均瞬时流量为0.66× 104m3/d,累计生产18 h后关井恢复,产量为1.19×104m3。采取措施后,关井压力恢复至相同水平,开井生产18 h后开始注剂,由曲线可以看出套压基本保持不变,瞬时流量随着波动而缓慢下降。相同生产时间内平均油套压差0.69 MPa,下降了0.47 MPa,平均瞬流0.88× 104m3/d,该井措施后累计生产时间为65 h,与实验前相比,相同时间产气量增加,同时油套压差相对平稳,井底无积液,又延长生产时间23 h,增产气量0.84× 104m3,实验效果明显。可以看出,主动型排水采气能够保持气井瞬时流量不因积液而迅速下降,保持气井长期稳产(见表5)。

表5 苏10-24-33实验效果对比分析表

以苏10-24-25为例:由措施前后气井生产动态曲线可以看出(见图4),在未进行主动型排水采气之前,该井开井生产27 h,这段时间内气井的凝析水能够被气流携出至地面流程。生产27 h后瞬时流量达到0.55×104m3/d,套压开始上升,油套压差增大,井底开始积液,积液38 h后油套压差达到1.85 MPa,开始注剂进行泡沫排水采气,瞬时流量突然上升至0.77× 104m3/d,之后缓慢下降,生产24 h后,瞬时流量达到临界值开始积液,油套压差上升明显,生产59 h后开始关井恢复。在整个生产阶段,平均油套压差0.99 MPa,平均瞬时流量为0.55×104m3/d,累计生产气量为2.543×104m3。采取措施后,关井压力恢复至相同水平,开井生产20 h后开始注剂,注剂后生产46 h,在这段时间里,与积液后再注剂泡排相比,油套压差基本保持恒定,平均油套压差为0.73 MPa,瞬时流量标准差值为0.087,比实验之前的0.114要小,曲线相比实验前相对平稳,平均瞬时流量为0.74×104m3/d,累计生产3.364×104m3,增产0.821×104m3。可以看出,与常规注剂泡排相比,主动型排水采气能够维持瞬时流量相对稳定,并有一定的增产效果,同时能够有效防止井底积液,降低长期积液对产层的损害。

图3 苏10-24-33井实验前后生产曲线对比图

图4 苏10-24-25井实验前后生产曲线对比图

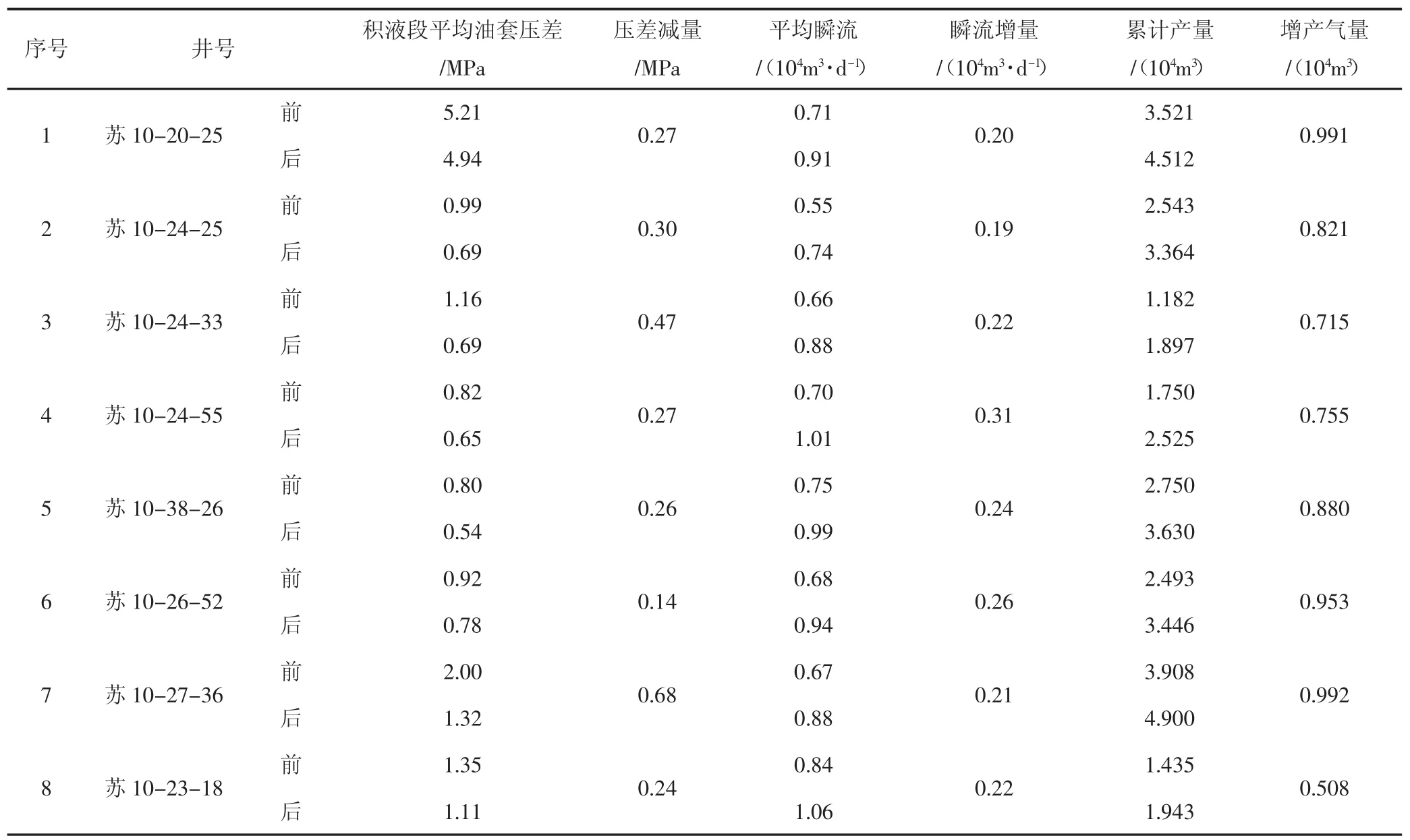

表6 试验井实验结果统计表

其余试验井实验结果(见表6)。

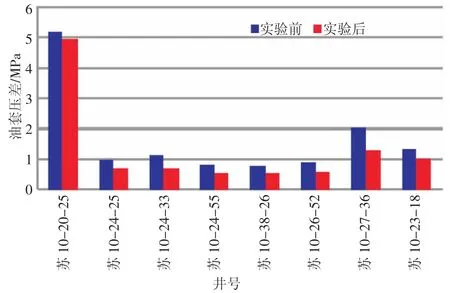

图5 实验前后积液段平均油套压差对比图

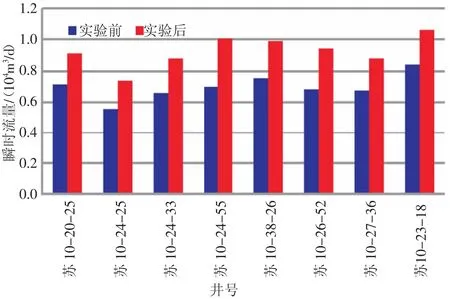

图6 实验前后平均瞬时流量对比图

由图5和图6可以看出,“主动”排水采气后平均油套压差平均下降0.36 MPa,最大降幅达到0.68 MPa,表明该措施能够及时有效地排除井底积液,同时平均瞬时流量平均增加0.23×104m3/d,其中苏10-24-55井平均瞬时流量由0.7×104m3/d增至1.01×104m3/d,增幅明显。因此“主动型”排水采气措施能够降低井底积液,维持瞬时流量变化平稳,同时达到增产气量的效果。

2.3.2实验效果评价排水采气效果评价主要从两方面进行,(1)油套压差,(2)增产气量。

油套压差:实验井采取了“主动型”排水采气措施后,油套压差下降明显,积液段平均油套压差下降了0.36 MPa,说明与之前泡沫排水采气措施相比,该措施能够及时有效排出井底积液。

增产气量:通过对8口实验井的结果统计,累计增产气量可达6.63×104m3,增产效果明显,说明主动型排水采气措施能够有效提高单井产能,具有一定经济效益。

3 结论及建议

(1)“主动型”排水采气措施能够及时有效地排出井底积液,避免了由于积液导致的气井瞬时流量迅速下降,同时减少井底长期积液对产层造成的伤害,保证气井稳产的同时提高单井产量。

(2)通过理论计算和现场实验相结合,优化积液井临界携液流量的经验公式qsc=0.199P+0.586,配合实际生产曲线,达到精确主动的泡排效果。

(3)下步针对无节流器气井采取投棒方式进行主动型排水采气实验,并结合自动投棒注剂装置进行泡排,降低人力成本。

[1]李闽,郭平,谭光天.气井携液新观点[J].石油勘探与开发,2001,8(5):105-106.

[2]冯永兵,杨向东,等.苏里格气田排水采气试验效果分析[J].石油化工应用,2010,29(7):28-29.

[3]田树宝,李康,高燕.一种适用于现场的临界携液流量计算新方法[J].科学技术与工程,2015,15(32):162-163.

TE377

A

1673-5285(2016)10-0023-06

10.3969/j.issn.1673-5285.2016.10.006

2016-08-14