赣南采茶戏与地理环境

2016-11-09余云叶滢杨舒

余云 叶滢 杨舒

摘要:赣南采茶戏作为赣南客家文化的重要艺术代表,受到地理环境的影响。本文通过查阅文献和实地考察,从地理环境角度对赣南采茶戏的形成、发展、艺术特点和传播分布进行分析、解释。

关键词:赣南采茶戏;地理环境;艺术特点

赣南采茶戏是发源于江西赣南地区的汉族戏曲剧种之一,是客家文化孕育出来的艺术瑰宝。赣南采茶戏在当地民间灯彩和采茶歌舞的基础上形成,具有浓郁的生活气息、通俗易懂的语言、欢乐明快的节奏、短小精悍的结构、优美动听的音乐、美观大方的动作、幽默风趣的表演,是江西采茶戏中最有代表性的一种,在全国也具有相当大的影响力。2006年,赣南采茶戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,被冠以“客家艺术中最绚丽的一朵奇葩”、“客家艺术一枝花”的称号[1]。戏曲源于生活而高于生活,它的形成发展、分布传播和艺术特点都受到地理环境条件的影响。赣南采茶戏就是在赣南独特的地理环境影响下形成的,并具有鲜明的地方性和艺术特色。

一、地理环境与赣南采茶戏的形成

茶叶喜温湿喜酸,多种植于排水性良好的丘陵山区。赣南地处中亚热带南缘,气候温和,热量丰富,雨量充沛,云雾缭绕,漫射光多;在常绿阔叶林植被条件下,土壤在脱硅富铝过程和生物富集作用下发育成酸性红壤;且境内多丘陵起伏,素有“八山半水一分田,半分道路和庄园”之说。赣南地区得天独厚的自然地理条件非常适合种植茶叶,客家人因地制宜,垦荒种茶,使茶叶种植成为当地的主要农事之一,于是这里便有了专职以茶为生的茶农。

茶农素有爱唱山歌的习俗,不仅在茶山劳作时唱而且在家务业也唱,后来这种采茶歌由小曲发展为一种连唱的形式,并逐渐与民间舞蹈相结合,走进元宵节的灯彩行列中,变成“采茶灯”的演出,采茶灯逐渐加入一些故事情节,进而演变成一种民间小戏,又名“三脚班”。至此,赣南采茶戏的艺术形式最终固定下来,成为一种成熟的、具有浓郁地方特色的戏剧种类。

二、地理环境与赣南采茶戏的艺术特点

赣南采茶戏的艺术特点充分体现了赣南地区独特的地理环境。赣南地区地理位置优越,茶叶种植较发达,经济相对富足,且长时间远离战争,社会相对安定。因此,赣南采茶戏的剧目内容均与茶山劳动(如种茶、摘茶、搓茶)和茶农的爱情生活、茶业贸易以及与茶商的斗争有关。服饰道具也是当地茶农上山种茶的典型器物,旦角穿花边便襟衣,腰系围裙扎彩带,脚穿花布鞋,道具一般有茶篮、锄头、斗笠、扇子、手巾、茶壶、茶碗、茶盅及桌椅板凳等。

赣南采茶戏在表演上有“三奇三绝”。三奇是:赣南地处偏远,交通闭塞,长时间处于田园环境中,远离政治影响,因此传统采茶戏所表现的全是下层劳动人民的爱情与劳动生活,没有宫廷舞和才子佳人舞;赣南地区环境破坏少,动植物资源丰富,生机灵动,人们对自然的敬畏,秉承“天人合一”的思想,表演中大量模拟动物的动作并命名;歌舞戏相随相伴,以致有人认为是地方歌舞剧,此为三奇。三绝是指表演中的矮子步、扇子花、单袖筒。其中,赣南地区山多地少,道路崎岖,交通不便,使得这里的人们出行很多需要通过跨、屈以及挑担等动作来完成各种劳动,矮子步便模拟登山步而产生。赣南紧靠北回归线,气候湿热,人们生产、生活离不开扇子扇风、手巾遮阳擦汗。在表演中,手巾则从手持之物演化成了延长之袖,大量扇子翻舞如花[2]。

赣南采茶戏的唱腔富有浓郁的田园山野风味和鲜明的地方特色,可以分为“茶腔”、“灯腔”、“路腔”和“杂调”,简称为“三腔一调”。“茶腔”富有浓厚的田园山野风味;“灯腔”粗犷高亢,浑厚热烈,旋律跌宕起伏,戏曲味较浓;“路腔”由适应路上行走时所唱曲牌而得名,它特有的轻松活泼、诙谐风趣,“杂调”娇柔甜美,玲珑华丽。“三腔一调”与自然环境融为一体,是对地理环境的适应与升华,如享誉全国的“斑鸠调”是对山区生长的动物的模拟,“上山调”则是与赣南山高林密、山道悠长的特点相适应。

三、地理环境与赣南采茶戏的传播分布

1.赣南采茶戏的分布范围

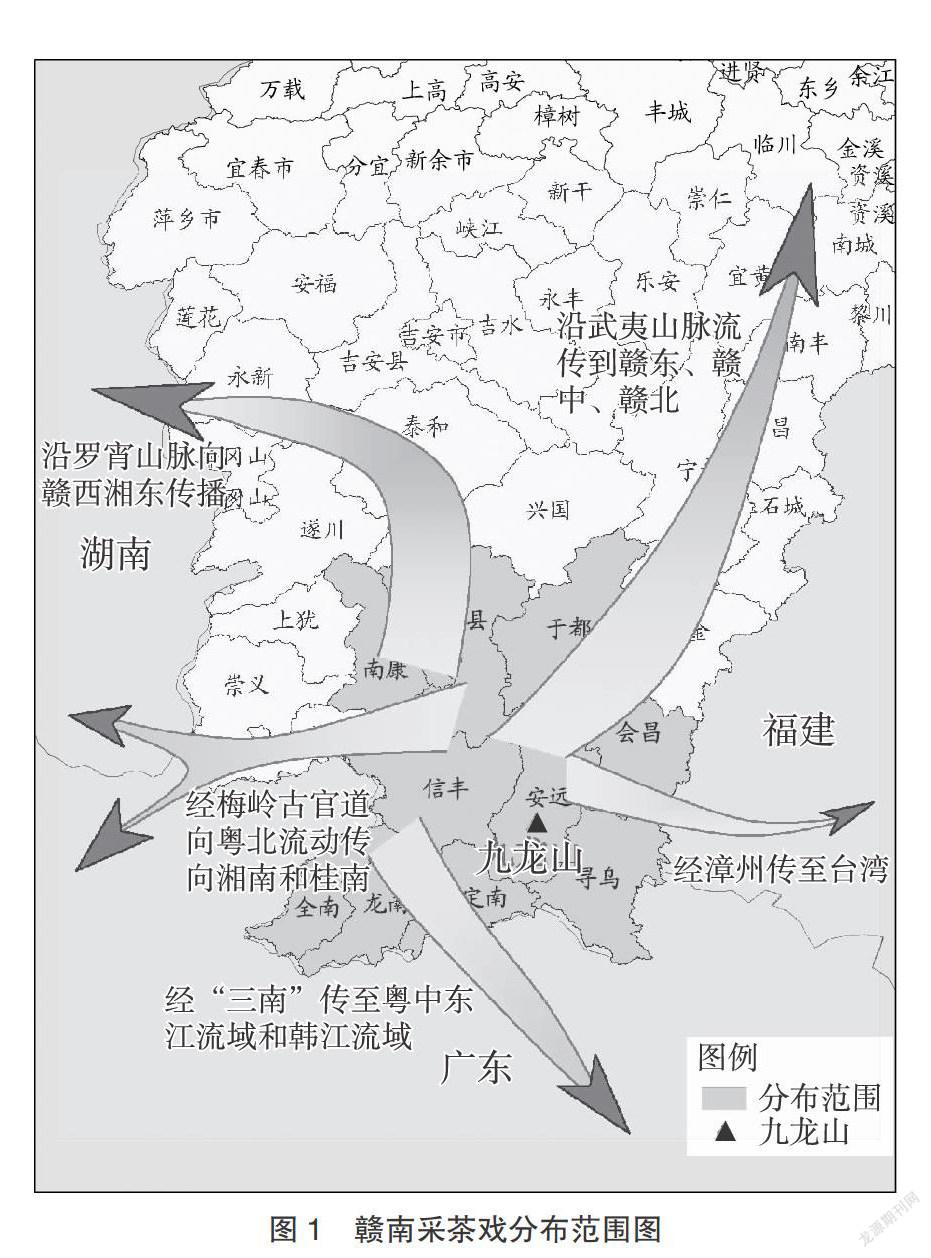

赣南自古盛产名茶,在清代被列为贡品的佳茗就有3种。有茶就有采茶歌,赣南采茶戏发源于赣南安远县九龙山区,盛于赣南的重要茶叶产区有信丰、安远、寻乌、龙南、定南、全南、南康、赣县、于都等十八县市,遍及城乡,故名“赣南采茶戏”。又因地处闽粤赣三省交界地区,其舞台用语系赣南、闽西、粤东北及桂南一带通行的客家话和赣州话,所以流行很广,粤东北的韶关、曲江、南雄、始兴、翁源、英德、仁化、和平、五华、新丰等县,桂南的玉林、钦州、梧州、南宁,闽西的武平、长汀、上杭以及湘东的桂阳、桂东等县都留下了它的足迹[3]。

2.赣南采茶戏的传播

赣南地处赣江上游地区,南部边界与广东、东部与福建、西部与湖南相接壤,被誉为赣湘闽粤“四省通衢”。人口迁移是文化扩散的重要途径,客家人在不断向周边迁徙的过程中,赣南采茶戏随之流传。赣南有利的地理区位和赣江的航运条件使之成为古代重要的茶叶贸易中心之一,茶叶贸易的兴盛也进一步促进了赣南采茶戏的发展与传播。

赣南采茶戏在向外流传中,与当地方言和曲调融合,形成不同的本地腔,丰富了采茶戏。流传的主要路线有四条(图1):一是在清政府的强烈压制下,艺人四处流散漂泊将赣南采茶戏从赣南传入闽西,分成两路,一路沿武夷山脉流传到赣东、赣中、赣北,并与当地的采茶歌舞相结合,分别在上饶、铅山、弋阳、贵溪等地演绎为流行的赣东采茶戏、赣北的南昌采茶戏和九江采茶戏以及赣中抚州采茶戏;另一路随着闽台之间的经济文化交流,从漳州传至台湾,演变为闽西采茶戏和台湾采茶戏。二是受战乱和水旱灾害的影响,大批难民从贡水流域进入赣江上游的万安、遂川一带,沿罗宵山脉向赣西湘东传播,演变为吉安采茶戏和萍乡采茶戏;由于湘赣两地艺人交往甚密,因此在湖南的花鼓戏中含有大量赣南采茶戏的元素。三是茶叶贸易和战争时期军队作战,赣南采茶戏经大余梅岭古官道向粤北流动接着传向湘南和桂南,演变为桂南采茶戏。四是在客家人向南继续迁徙的过程中经三南,即全南、定南、龙南传至粤中东江流域和韩江流域演变为粤东、粤北采茶戏[4]。赣南采茶戏植根于民间,极富浓郁乡土特色,为人民群众喜欢,因此发展仍然迅猛,具有强盛的生命力,同时也对其它剧种产生了深远的影响。

3.赣南采茶戏的传承与发展

客家人自南迁后,落居于相对封闭的赣南山区,受南岭、武夷山等山脉阻挡,交通闭塞,相对少受外来语言、服饰、戏曲等文化渗透,加上封建传统观念的根深蒂固,故一直保持赣南采茶戏固有的表演特征:说的是客家事(内容),穿的是客家衣(服饰),说的是客家话(方言),唱的是客家歌(茶歌),跳的是客家舞(表演)[5]。赣南客家人的族群而居和封闭的生活方式,一定程度上加剧了其传播和传承的困难,导致现代社会中赣南采茶戏的衰落。▲

参考文献:

[1] 张潇. 具有赣客家文化元素的生态服装创新设计研究[D].南昌大学,2013.

[2] 赖丹. 舞中三绝——赣南客家舞蹈艺术中矮子步、单袖筒、扇子花的研究[J]. 浙江艺术职业学院学报,2005(04):90-94.

[3] 聂芳,张海涛. 论客家茶文化对赣南采茶戏风格的影响[J]. 老区建设,2008,No.26110:54-56.

[4] 黄莉丽. 客家人与采茶戏关系探微[J]. 艺术评论,2008,No.6112:84-87.

[5] 何晶晶. 初探赣南采茶戏之丑角[J]. 中国校外教育,2011,No.37003:133+39.