传统的维度—中央美术学院美术馆藏展回眸(下)

2016-11-03高祥恒

文/高祥恒

传统的维度—中央美术学院美术馆藏展回眸(下)

文/高祥恒

“传统的维度”是中央美术学院美术馆在2015年底推出的重要馆藏陈列展,展览分为“走出去”“收进来”两大板块,展出部分20世纪50、60年代中央美术学院对民族传统绘画的重要临摹与购藏。“走出去”即1953年之后,美院师生走出校园到敦煌、炳灵寺、麦积山、永乐宫等洞窟、宫观、墓葬,临摹古代工匠制作的壁画。通过展览中所呈现的图文资料,本文旨在还原“走出去”这一系列教学活动的来龙去脉,梳理其中的内在逻辑,厘清其中所触及的一些问题。

柏岩 执笔仕女(永乐宫) 68cm×40cm 纸本设色 1958年 中央美术学院美术馆藏

1950年4月1日,中央美术学院正式成立。新时代下发展、成长的新式学院,在学术创作、人才培养等方面都在政府的宏观统筹下展开,中央美术学院以自身条件与优势承担和参与了大量的古迹保护、壁画临摹等方面的工作、任务。从新中国文化、教育发展的整体上来看,这一系列活动并非偶发,而是一种时代内外因生发的必然。

国家任务与教学任务契合的历史语境

新中国成立之初,党和政府在经济还相当困难的情况下对文物工作高度重视,指派中央美术学院师生临摹壁画以解决当时的刚性需求。促成石窟勘察与壁画临摹活动的直接原因就是,新中国成立初期大规模经济建设所牵涉的文物保护工作需要。发展生产等经济建设指标导致不少古迹面临破坏流散的危险,墓葬寺塔较为明显,尤其是在1953年“一五”计划的全面铺开及1955年全国掀起的农业合作化高潮后。面对已经出现的和可能出现的,因盲目拆毁、修坝、开荒等诸多现实问题,党和政府相关部门采取了针对性较强的措施,处理经济基本建设与文物古迹保护间的矛盾关系。新中国成立初期较为重要的法令政策及相关通知,如《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》(1950年5月24日,政务院)、《西北军政委员会文化部通知》(1951年,《文物参考材料》)、《关于在基本建设工程中保护历史及革命文物的指示》(1953年10月12日,政务院)、《关于在农业生产建设中保护文物的通知》(1956年4月2日,国务院)、《文物保护管理暂行条例》(1961年3月4日,国务院)、《文物保护单位保护管理暂行办法》(1963年4月17日,文化部),等等1。

1957年—1958年间,中央美术学院与华东分院(现中国美术学院)师生到山西永乐宫临摹三清殿、纯阳殿、重阳殿、龙虎殿壁画。在《关于永乐宫的工作情况》总结中就提到:

谢慧中 仙人(永乐宫) 56.5cm×46cm 纸本设色 1958年 中央美术学院美术馆藏

这里位于未来的黄河三门峡水库中,为了保护文化古迹,要把这个庙迁到高的地方去。为了防备迁移时可能的损坏,故要把里面的壁画照原样全部临摹下来。作为重修时的参考,同时留作副本保存。临摹壁画的任务由中央文化部分配给美术学院中国画系在1957年及1958年内完成。中国画系进行这一工作的性质,首先是完成国家的任务,其次是在工作中结合教学,使同学学习到中国古代优秀的艺术传统和壁画技法。2

张仃 一佛二菩萨(炳灵寺) 29cm×37.5cm 铅笔淡彩 1952年 中央美术学院美术馆藏

20世纪50、60年代,美术教育所处社会环境和培养目标已与之前大不相同,文艺思想上的“二为方针”与苏联的社会主义现实主义艺术创作与教学模式,使传统中国画在某种程度上受到排斥。“彩墨”(当时要求不称谓中国画)、油画、版画合称绘画系,人物写生教学占居主要教学模块,主题性创作成为“显学”。1950年、1952年及1953年短期班,为完成培养普及美术干部的突击任务,绘画系实则沿用老解放区延安鲁艺和华大美术系搬来的普及体系。1952年,主持美术界工作的江丰就指出美术教育“在教学工作上的正规化”问题。在正规化的目标下,中央美术学院逐渐完善教学体系。1953年3月,文化部在北京召开“第一次全国艺术教育座谈会”,对艺术教学提出两点要求:一是继承与发展民族艺术传统;二是大力学习苏联的经验。同年7月,在文化部主持下美院教师参加麦积山石窟勘察团;9月,美院分批次派遣李天祥、钱绍武、林岗、邓澍、梁运清、顾同奋等人分赴苏联、民主德国留学。两条路线几乎同时铺展开来进行。

1956年,新中国正式进入社会主义建设时期,为摆脱苏联模式的束缚和弊端,并着眼于本民族文化,毛泽东在4月25日的《论十大关系》报告中首次提出“探索适合中国国情的社会主义建设道路”,对于民族传统文化的回归起到了直接推动作用。1956年9月,党的“八大”在科学文化建设方面,确认“百花齐放,百家争鸣”为发展科学和文化艺术的指导方针,并首次提出:“努力创造社会主义的民族的新文化。”3可以说,由前几年侧重于对传统文化的改造逐渐转变为对于民族传统文化的回归。中央美术学院全体师生也积极开展了学术讨论,如关于“印象主义”的讨论、对素描教学问题的讨论等。但随着1957年的“反右派”斗争,导致“双百”方针落实受挫,以及对于民族传统文化的错误认识。上述境况直至1961年“双百”方针再提倡、重申之后才得以缓解和改变,但又因北戴河会议和八届十中全会,“双百”方针再遭抛弃,致使传统文化受到压制,民族虚无主义盛行。

萧淑芳 说法图(麦积山) 57.5cm×153.5cm 设色 1953年 中央美术学院美术馆藏

虽然,在特殊的历史时期,方针政策时常摇摆不定,但是将传统文化作为“工具价值”的考量与态度亦为其提供了许多条件和契机。应政治和意识形态的要求,处理文艺和学术问题与国家政治运动紧密相关。针对民族艺术传统而言,除了“引进来”—收购古代画作作为中央美术学院藏品外,美院师生还采取了“走出去”的方式。虽就当时的状况来看很多应是“命题作文”,但整体上积极参与宫观、墓葬及石窟的勘察与壁画临摹灯等工作,并吸收和传承“劳动人民创造的艺术和精神财富”。随着时间的推移和教学体系的完善,“走出去”模式渐具常态化之趋势。

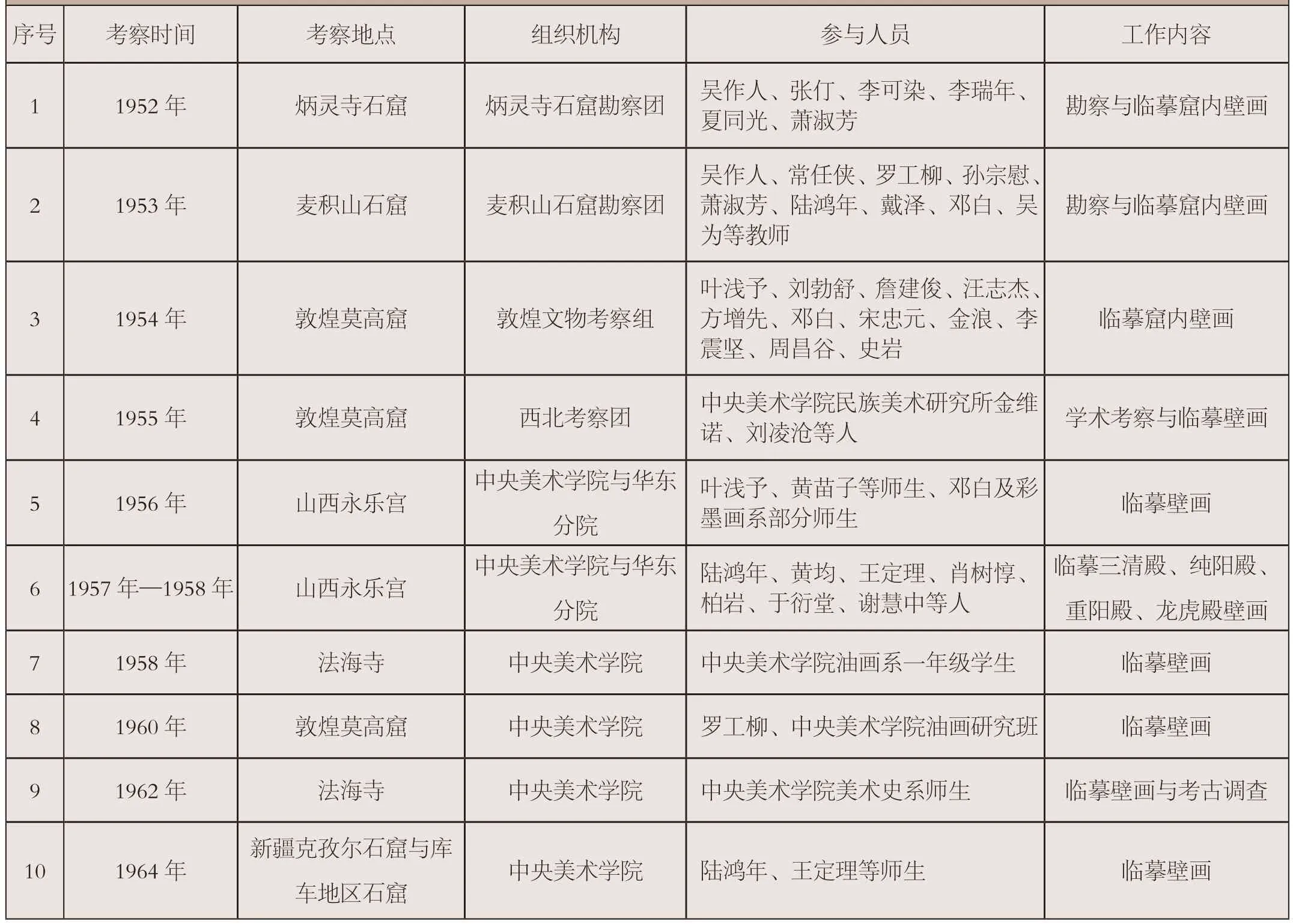

二十世纪五六十年代中央美术学院师生参与的石窟勘察与壁画临摹活动统计表4

前期临摹壁画所形成的结构模式积淀

事实上,与“民族”“人民”“传统”等关键词相关的文艺方针、教学计划及创作实践一直贯穿于新中国成立初期的美术历程,只不过需要与“新中国”相结合,与政治需求相适应,来更好地服务于建设事业。当然,也必然要兼顾到同一时期其他政治、经济以及文化因素的条件与现状,加之不同影响源在不同时期、地点不同等量级的配比,因此在具体不同的历史时期并非纯粹性的主导一方,而是具有探索性的内在特征。当然,作为研究者,更不能因意识形态立场而遮蔽对历史真相的认知。

中央与西北的文物专管机构为了贯彻和实施政务院所颁布的保护文物古迹的政策法令,研究和发扬伟大祖国的优秀文化遗产,经中央文化部社会文化事业管理局与西北文化部商议决定组织“炳灵寺石窟勘察团”,对石窟作进一步的了解。51952年9月,中央人民政府文化部指派、组织西北军政委员会文化部、中央美术学院和敦煌文物研究所三个单位抽调专家、学者、技工参加炳灵寺石窟勘察工作。炳灵寺石窟勘察团于9月15日在兰州成立,团长赵望云(西北军政委员会文化部社会文化事业管理处处长),副团长吴作人(中央美术学院教务长)、常书鸿(敦煌文物研究所所长),团员:张仃(中央美术学院工艺美术系主任)、李可染、李瑞年、夏同光、萧淑芳、冯国瑞(兰州西北人民图书馆特藏室主任,与曹陇丁同属甘肃省文教厅)、范文藻(西北博物馆陈列组主任,解放前曾在敦煌艺术研究所工作)、段文杰(时任考古组组长)、孙儒僴(保护组业务干部)、史苇湘、王去非、窦占彪(技工),后分窟内、窟外两组工作,经过十天(9月20日至9月29日)的考证、摄影和重点临摹,勘察完毕。6

1953年10月,中央人民政府文化部在中国历史博物馆举办“甘肃省炳灵寺石窟图片展览,郑振铎亲自撰写《炳灵寺石窟概述》,大约同时由文化部社会文化事业管理局编印《炳灵寺石窟》一书。就其组成成员来看,中央美术学院有吴作人、张仃、李可染、李瑞年、夏同光、萧淑芳等六教授,大多为当时著名画家。从《炳灵寺石窟勘察团工作日记》中可以得知,勘察团成员不但进行临摹壁画及临摹唐代石窟群造像特写工作,同时还抽时间作环境写生、风景画等工作。从这些临摹作品来看,即使是刻板地重复临摹,也难免会加入个人的体会和学养,甚至可以从中窥见画家曾经所受的教育背景和方式。当然,这种临摹的多元性方式也随着中央美术学院教学体系的不断完善和丰富而铺展开来。

戴泽 第六龛一角(麦积山) 38cm×55.5cm 水粉设色 1953年 中央美术学院美术馆藏

1953年7月,继1952年在甘肃永靖炳灵寺石窟初步调查之后,中央文化部社会文化事业管理局又组织了麦积山石窟勘察团。其成员包括中央美术学院、中央美术学院华东分院、人民英雄纪念碑兴建委员会、北京师范大学以及全国美协等单位的工作同志,加之甘肃省文物管理委员会冯国瑞,共15人。具体勘察工作分工为:

孙宗慰 左天王(麦积山)57.5cm×37.5cm 水粉设色 1953年 中央美术学院美术馆藏

参看《麦积山勘察团工作日记》(摘要)录:

今日(即七月三十一日)程新民开始测量中七佛阁,李瑞年拍摄麦积山全景,戴泽、罗工柳、萧淑芳等绘麦积山外景。绘画工作在窟内外分别进行:一、临摹壁画;二、内容特写;三、环境写生。7

可以看出,与炳灵寺石窟勘察团的工作仍具有高度的相似性。在具体技法上,大多为“用毛笔勾勒的许多供养人及佛像的线描画像和用水粉临摹的北魏壁画,以及许多水彩风景写生”。8随后,王朝闻在《人民画报》(1954年2月号)发表其1953年11月7日写成的文章《麦积山石窟艺术》,从美学层面对其雕塑绘画成就进行了解读。之外,冯国瑞(1954年)、刘开渠(1955年)、温廷宽(1955年)、常任侠(1955年)、史岩(1957年)、吴作人(1957年)、周石(1962年)以及傅抱石等在不同刊物发表文章,麦积山石窟艺术成就更加辐射开来。整个临摹及研究模式渐为成熟。

“壁画临摹”还是“壁画写生”的问题

在临摹壁画过程之中,出现问题较多的则是1954年敦煌文物考察组对于敦煌莫高窟的临摹工作。中央美术学院为适应时代发展和社会的要求,在教学方面做了重大调整。尤其是1954年在中国画教学上逐渐转向可以借鉴传统。较为直接的行动即是同年3月,学院派出了彩墨系主任叶浅予领队,刘勃舒、詹建俊、汪志杰三名学生为队员的敦煌艺术考察队赴敦煌莫高窟从事临摹、研究工作。时任教务处负责人的王朝闻找叶浅予分配任务说,“已选定三个毕业留校学生,要我带他们去敦煌学习艺术传统,准备培养他们成为国画专业的后备教师,并暗示不久将恢复国画系”。9这三个学生当然“都是业务尖子”(注:所谓尖子就是素描水平比较高,有造型能力,有视觉敏感),但是,这恰好显现出一种矛盾或者担忧。正如,叶浅予所言:“因为这些年来,学生头脑里装的全是工农兵,对老祖宗的艺术传统能否接受,全无把握。”10面对当时比较艰苦的写生条件,尤其是当时的整个教学氛围,派三个素描尖子通过敦煌学习古代绘画而希望成为国画专业的后备教师,显然是一个值得深入研究的课题。也同样因教学需要,中央美术学院华东分院领导莫朴等指定“基本功扎实、写生能力强的”李震坚、方增先、宋忠元、周昌谷等准备担任彩墨画教学尤其是充实中国人物画教学。学习传统遗产、积累教学资料的目的也使得此次敦煌文物考察别具特殊意义。

詹建俊 龙王供养 (敦煌) 60cm×80cm 设色 1954年 中央美术学院美术馆藏

怀着“即使他们不能虚心接受古代艺术的熏陶,临摹一批魏隋唐的摹本回来,作为教材也是大有用处的”的“业务旅行”初衷,并在敦煌文物研究所同志帮忙指导下,“请他们介绍应该领悟什么东西”,最后确定先参观再开始各自拟定临摹计划。正如上述所担忧的那样,在临摹壁画的过程之中产生了一些问题,概况来讲就是到底是在“壁画临摹”还是在“壁画写生”的问题。

同学们感兴趣的是破破烂烂的东西。敦煌有些窟被破坏了,有些壁画残破变色了,脸部用朱砂画的皮肤颜色变黑了,同学们对这个东西特别感兴趣。有趣的是,作为学生而言,对于千佛洞等洞窟精彩壁画的态度则更多是,“大家临摹得很认真,尤其是刘勃舒,把壁画上的斑剥痕迹都摹下来了,使人以为是从墙上剥下来的。”11不难看出,同学们感兴趣的不是古人表现生活的独特方法,而则是“对着壁画写生,只是画下表面的东西,画那张画,而不是临那张画。”12关于这一点,我们不难从其临摹画作中看到该问题的存在以及慢慢改变的临摹方法。显然,这种临摹方式有别于张大千等人临敦煌壁画那种“复原”的方式。也就是说,同学们感兴趣的是壁画本身剥落斑斓和变色现状,而非仔细研究所临壁画原色、古人创作方法、表现方法以及其精神所在。换句话来讲,同学们遇到的问题即是,课堂所学素描技法、造型功底并不能很好地转接到敦煌古代艺术传统的临摹上来。他们分属两套系统,一时实难以消化融合,并已渐显在故意回避形象思维的方式后所带来的问题。或许,这也恰好回应了此次派敦煌临摹壁画在缘由上的困惑以及在结果上的偏离。

刘凌沧 十二神将部分(敦煌) 153cm×84.5cm 设色 1954年 中央美术学院美术馆藏

传统教学与现实创作之间的冲突

源于临摹之初在认知和准备上的不足,不但在临摹实践中遇到诸如上述问题,而且在临摹动机与目的上也产生了不可回避的问题。“敦煌艺术是不错,应该学习,但是我们学习敦煌艺术,怎么在我们的社会主义现实主义创作中应用呢?”13放在当时的历史语境之中,这个问题颇显尖锐棘手且难以有效回答。当然,敦煌三个月的学习时间也足以让师生掌握到一些临摹的方法,对敦煌不同时期的壁画风格、线条色彩特征、技法演变以及制作过程等有所了解,但是,这种方法是否就适用于紧接着在甘南藏族自治州夏河的采风,又是一个不得不面对的现实问题。按照叶浅予当时的想法与教学思想,临摹的目的还是要为了创作,“用这种方法表现现实”。“放手让学生在生活中驰骋”、敢于打破常规、尝试一下新的相对轻松的生活方式成为了教员“独立带队,远离组织”时期的理想教学方法与自发性应对策略。而这,显然并不能回答学生们提出的这个问题,只能说是“耍滑头”或者是权宜之计。

饶有趣味的是,参与壁画临摹工作的华东分院教师金浪于1955年在《美术》杂志上发表了一篇题目为《学习敦煌壁画的体会》的文章。从中得知,虽这些古代绘画艺术和雕塑艺术作品在性质上是宗教的,但临摹的核心要义则是围绕敦煌壁画中所体现的现实主义传统而展开。针对千余年来积累下来的现实主义的创作经验,“学习他们表现事物的智慧和创造力,学习他们善于吸收消化传统的和外来东西的精神。我们古典绘画的传统就不是保守的,所以我们更不能拘泥于陈法。”14因时值艺术创作上要体现社会主义现实主义的主流浪潮之中,能做出如上的分析与判断并不难被理解和接受。

1954年宋忠元在敦煌莫高窟临摹

结语

从颇具西画基础到中国传统壁画临摹,再到现实生活采风,继而希冀服务于社会主义现实主义创作,这不断转换的各接点其实都是一个个不小的问题。当然,之后的山西永乐宫壁画临摹(1957年—1958年,中央美术学院与华东分院)、法海寺壁画临摹(1958年,中央美术学院油画系一年级学生)及新疆克孜尔石窟与库车地区石窟壁画临摹(1964年,中央美术学院陆鸿年、王定理等师生)也产生了类似或者所属不同范畴的问题,在此不再赘述。

注释:

1参见《新中国文物法规选编》(国家文物事业管理局编,文物出版社,1987年版。)、《中华人民共和国文物博物馆事业纪事(1949—1999)》(国家文物局党史办公室编,文物出版社,2002年版。)、《文物参考资料》(1950年—1958年部分期刊)、《文物》(1960年第4、7期)以及《1949—1956年中国文物保护政策的历史考察》(刘建美,《当代中国史研究》,2008年第3期。)等文献。

2《关于永乐宫的工作情况》总结(影印件),国画系,1958年11月7日。

3《建国以来重要文献选编》(第9册),北京:中央文献出版社,1994年,第348页。

4此表是在曹庆晖教授《二十世纪五六十年代中央美术学院师生参与的石窟勘察与壁画临摹活动统计表》的基础上参考史料进行的增补。

5炳灵寺石窟勘察团,《炳灵寺石窟第一次勘察报告》,《文物参考资料》,1953年01期,第1页。

6上述炳灵寺石窟勘察团概况参考《炳灵寺石窟勘察团工作日记》(《文物参考资料》,1953年01期)、《炳灵寺石窟勘察团由兰州出发赴永靖》(《文物参考资料》,1952年02期)、《炳灵寺石窟勘察团完成勘察工作》(《文物参考资料》,1952年03期)、《炳灵寺石窟第一次勘察报告》(《文物参考资料》,1953年01期)、《我曾参加过的几次石窟考察》(孙儒僴,《敦煌研究》,2000年第2期)等文献,个别记载有误者,已相互校对改正。另据《炳灵寺石窟勘察团工作日记》载:二十一日常书鸿电兰州史苇湘、王去非两同志不必前来(为配合新中国成立十周年暨天兰路通车大典,筹备敦煌艺术展览)。

7《麦积山勘察团工作日记》(摘要),载于《文物参考资料》,1954年02期,第38页。

8萧淑芳《怀念我师徐悲鸿》,载于《美术》,1995年10期,第6页。

9叶浅予《任教三十六年》,载于《美术研究》,1985年01期,第23页。

10同上,第23页。

11方增先《早年学画纪事》,载于萧峰等著《艺术摇篮——浙江美术学院六十年》,杭州:浙江美术学院出版社,1988年,第273页。

12上述引自叶浅予《行行重行行——师生行路团谈话录》,载于《美术研究》,1992年01期(总第65期),第9页。

13同上,第9页。

14金浪《学习敦煌壁画的体会》,载于《美术》,1955年01期,第44页。

(本文作者系中央美术学院硕士在读)

责编/王青云