中国人心理素质研究:2014-2015年度报告*

2016-10-28王智,付新民,刘季梅,喻雲鹏,周泱岑

王 智,付 新 民,刘 季 梅,喻 雲 鹏,周 泱 岑

(西南大学 1.心理健康教育研究中心,心理学部;2.附属中学,重庆市 400700)

中国人心理素质研究:2014-2015年度报告*

王智1,付 新 民2,刘 季 梅2,喻 雲 鹏2,周 泱 岑2

(西南大学 1.心理健康教育研究中心,心理学部;2.附属中学,重庆市 400700)

心理素质是心理学中国化研究最具有代表性的研究领域,张大均教授领衔的“中国人心理素质研究”团队多年来围绕该领域开展了从理论到实证的系统研究,取得了一批既具有中国本土特色又受到了国内外学术界的广泛关注的研究成果。在简要勾勒该领域研究主要进展的基础上,着重对中国人心理素质研究团队2014-2015年的研究做了评述,尝试提出了本领域研究的未来走向,以期促进中国人心理素质研究的深化和科学有效的开展。

中国人;心理素质;研究进展;年度报告

心理素质既是中国本土化心理学的一个重要学术概念,又是心理学中国化研究进程中的重要研究领域,已在国内外产生了积极显著的影响[1]。本文在简要勾勒既往该领域研究的主要进展的基础上,着重梳理2014、2015年中国人心理素质研究进展,展望中国人心理素质未来发展研究的方向,以期为进一步促进该领域的深化研究提供参考。

一、中国人心理素质研究的已有基础

(一)心理素质的理论构建

1.心理素质概念的提出与界定

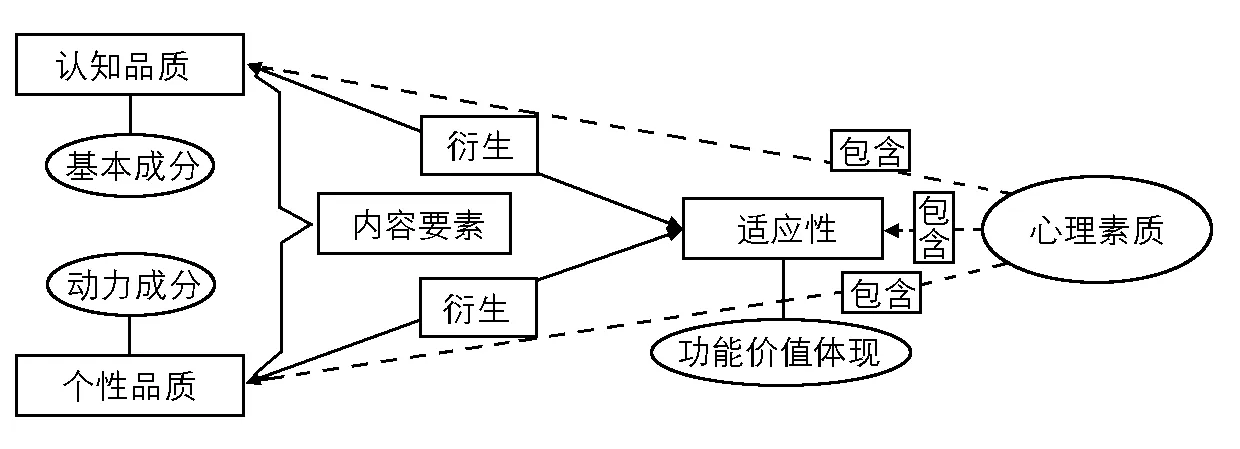

“心理素质”是一个本土化的概念,它是随着我国素质教育的提出在20世纪80年代被提出并被使用的,但当时并没有对心理素质概念进行明确界定。到了20年代90年代后期,一些研究者对心理素质涵义提出了一些看法[2],其中最有代表性的是西南大学张大均教授等,通过综合分析我国心理学家关于心理素质的观点以及对现代素质概念的思考和探讨,将心理素质基本涵义作如下概括:心理素质是以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基础、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质[3-6]。从结构—功能角度分析人的心理素质,心理素质又是心理和行为的内容要素与功能价值的统一体。

2.心理素质结构的构建

张大均教授等以对心理素质涵义和实质的探讨为理论出发点,通过多次大规模心理测量和实证研究为依据,将心理素质结构归纳为认知因素、个性因素和适应性因素三个基本维度构成。认知因素主要包括智力品质和元认知能力。个性因素主要包括抱负水平、独立性、坚持性、求知欲、自制力、自信心、责任感、理智性和创造性。适应性因素主要包括身心协调、情绪适应、学习适应、人际适应和挫折耐受力。通过以上研究总结和归纳,认为心理素质的内部关系结构模型如图1所示。[7]

图1 心理素质基本结构图

3.心理素质与其它心理行为的关系

心理素质作为内源性因素对个体心理和行为起决定性作用。以个体心理健康为例,张大均教授认为心理素质与心理健康二者的关系是“本”与“标”的关系,即心理素质是其心理结构的核心层,是心理活动之本,而心理健康是其心理结构的状态层(表层或外显层),是一定心理素质的状态反映,心理健康是心理素质健全的功能状态和标志之一[7-9]。郑希付等人也认同此观点[10]。首先,从心理素质的功能角度来看,心理素质对心理健康水平具有重要的直接效应和调节效应;其次,从心理健康的功能角度来看,个体较长时间拥有良好心理健康状态在一定程度上反应了个体心理素质的健全且水平较高;再次,心理素质是个体心理健康的内源性因素,心理健康是心理素质的重要外在表现,但两者并非必然的对应关系。由上述探讨可见,健全心理素质的形成是个体维护心理健康和解决心理问题的关键。

(二)心理素质测评工具的开发

根据心理素质的概念和心理素质的理论结构,分别编制和修订了大中小幼学生心理素质量表。其中《小学生心理素质量表》历经五次修订,包括认知、个性和适应性三个维度,共计30个题目,采用五级计分,该问卷总的内部一致性信度为0.920,三个维度的内部一致性信度在0.738~0.920之间,结构效度拟合良好。《中学生心理素质量表》历经五次修订,包括认知、个性和适应性三个维度,共计24道题项,采用五级计分,该问卷总的内部一致性信度为0.860,三个维度的内部一致性信度在0.681~0.780之间;三个维度之间的相关在0.439~0.611之间,三个维度与总分之间的相关在0.760~0.847之间,表明该问卷具有良好的信效度。《大学生心理素质量表》历经三次修订,包括认知、个性和适应性三个维度,共计31个题项,采用五点计分,总量表的内部一致性系数0.885,分量表和各维度的内部一致性系数也在0.56~0.86之间,具有较好的信效度,能更好地反映大学生群体的心理素质状况。问卷的编制既可为大规模开展儿童青少年心理素质及其相关研究提供了可靠的测量工具,又可为研究中国人心理素质研究其他人群工具开发提供借鉴。此外,还编制了《幼儿心理素质问卷》[11]《幼儿教师心理素质问卷》[12]《军人心理素质问卷》[13]等。

(三)心理素质的相关研究

研究者广泛开展了心理素质的相关研究,如学生心理素质对学业成绩影响的研究[14-15],学生心理素质发展特点研究[16-17],青少年心理健康与心理素质的培养关系研究[18-20],青少年心理素质的影响因素研究等方面[21]。心理素质的相关研究深化了心理素质理论,具有较高的实践价值,有利于增强心理素质教育的针对性和实效性,为解决心理素质教育中的实际问题提供依据和科学手段,促进了青少年心理的健康发展。

(四)青少年心理素质发展促进研究

青少年心理素质发展促进研究主要表现在心理素质培养模式及实施策略的研究,构建了系统的心理素质培育模式及其实施策略[22],提出将生理—心理—社会—教育协调作用并融合一体的心理素质培养整合模式。以指导学生学会学习、生活、交往、做人、促进智能、个性、社会性和创造性发展为基本内容,运用专题训练、学科渗透、咨询辅导、审美熏陶、家校结合等培养模式及实施策略,循自我认知—动情晓理—策略导行—反思内化—形成品质等个体心理素质形成的基本环节,创设适宜的教育干预情境,设计有效的教育策略,最终达到培养健全心理素质,保持心理教育发展的根本目的[23-24]。

(五)心理素质分支领域研究的拓展

90年代后期开始,随着心理素质研究不断深化,研究者们结合所从事和关注的领域,心理素质研究对象从学生群体拓展到教师[25]、护士[26]、军人[27]、演员[28]、运动员[29]、潜水员[30]等群体,研究内容也更为细化,出现了诸如军人心理素质[31]、考试心理素质[32-33]、审美心理素质[34]、创造心理素质[35]、创业心理素质[36]等专项心理素质研究。尤其是第三军医大学冯正直教授领衔的军人心理素质研究团队开创了有中国特色的军事心理学研究领域,丰富和深化了心理素质研究的内涵和外延。

二、心理素质研究的学术和社会影响

(一)已有研究为全面开展中国人心理素质研究奠定了基础

已有关于心理素质概念的界定、心理素质结构的构建、心理素质与心理健康关系的揭示等方面,上述理论初步奠定了中国人心理素质研究的理论框架。据此开展相关的实证研究用以发现问题,通过制订科学有效的实验干预方案,检验理论构建的合理性和实验的有效性。进一步明确中国人心理素质测评体系构建的标准,检验和修订已有的心理素质测评工具,实现其动态化和标准化。

(二)心理素质研究成果获得了国内外心理学界认可

心理素质研究分别被普通高等教育“十·五”和“十一·五”国家级教材《教育心理学》[37-38]等工具书和国家教材收录、介绍和引用。张大均教授撰写的专著《学生心理素质培养模式及实施策略》在美国出版并面向全球发行。陈英和教授评价道“作为首部在国外出版的心理素质研究专著,该书凝结了张大均教授及其研究团队的心血和智慧。国际权威工具书《Handbook of Positive Psychology in Schools (Second Edition)》集中反映国际学校积极心理学研究的最新前沿成果。张大均教授的“基于素质教育背景下的心理素质研究”研究成果被该书第27章《International Perspectives: Applications of Positive Psychology to Schools in China》作了特别介绍[5]。称该研究成果是具有中国特色的积极心理学。这是中国学者开展心理素质研究多年来取得的最具影响力成果的重要标志。

(三)心理素质研究成果产生了积极的社会影响

近年来,在全国10多个省市建立了实验基地和实验学校,开展了旨在检验理论和实证研究成果,促进学生心理健康教育与健康心理素质培养的教育实验,不仅验证了学校心理健康教育的“整合模式及实施策略”“学科渗透模式及实施策略”“家校结合模式及实施策略”等模式策略的可行性和有效性,完善了理论和方法,而且还为大中小学心理健康教育的科学有效开展提供了专业服务和实践指导,进而提高了大中学生的心理健康水平。据初步统计,全国有重庆、四川、贵州、云南、西藏、广东、湖北、浙江、山东、辽宁、北京等10多个省市,上万所学校,数千万人次学生,数万名教师接受指导、培训或使用了心理素质有关的教材。从青少年心理健康教育和心理素质培育到教师心理健康维护再到心理健康特色学校建设等方面开展了系统实验,有效地推动了我国以心理素质培养为核心的学校心理健康教育的开展,取得了显著的社会(教育)效应。

三、2014年中国人心理素质研究进展

(一)系统规划中国人心理素质研究

2014年7月5日至6日,上百名致力于心理素质的研究者集结于重庆歌乐山参加中国人心理素质研究战略规划研讨会。此次会议从顶层设计的高度,规划了心理素质整合研究的技术路线与协作机制。多年来孜孜不倦、潜心于心理素质研究的开拓者张大均教授做了“中国人心理素质研究五年规划(2014-2019)主题报告”,张大均教授从心理素质研究背景出发,系统总结了近30年来心理素质发展概况,明确了心理素质研究的目标任务。确定了近五年中国人心理素质研究主要围绕以下方面开展:(1)中国儿童青少年心理素质研究;(2)中国军人心理素质研究;(3)中国处境不利人群心理素质研究;(4)中国老年人群心理素质研究;(5)中国公务人员心理素质研究;(6)中国新媒体使用者心理素质研究。组建了中国人心理素质研究团队,包括全国协作领导小组、区域协作组,以便群策群力开展协作研究。制订了2014-2015年度研究计划[39]。六名研究者从不同研究对象出发拓展了心理素质研究,分别做了“中国人心理素质相关研究规划”分报告。

(二)开展大规模“中国儿童青少年心理素质与其他心理行为关系”的调查

此次调查具有大样本数据,中学生被试达到15 618人,小学生被试达到7 021人;被试具有广泛的代表性,涉及华东、东北、华中、华北、西北、华南和西南地区,同时兼顾考虑被试的学校类型、年级、性别、民族、家庭来源和独生子女等方面的均衡;根据调查数据,第一次明确了中学生心理素质常模和小学生心理素质常模,实现了中小学生心理素质常模标准化,为后续青少年心理素质研究奠定了坚实的基础。

(三)主持国家2011协创新平台“中国基础教育质量评价与提升协高创新中心”课题——中小学生心理健康素质诊断与促进研究

此课题旨在开发适合我国中小学生的心理健康测评的诊断工具,为后续调查研究提供科学有效的研究工具,获取我国中小学生心理健康的基本状况。这项研究既是了解我国中小学生心理健康状况的需要,更为教育决策部门提供决策的依据,同时也是促进和改进中小学生心理健康教育的出发点;建立我国中小学生心理健康基础数据库。该数据库的建立,不仅可以使之成为我国中小学生心理健康发展状况的权威数据来源,更可以成为一个开放的科研平台和我国中小学生心理健康教育实践工作者的交流平台,这必将极大程度提高我国心理健康的研究和实践水平。

(四)深化中国军人心理素质研究

冯正直教授以中国军人心理素质研究为主题,系统开展了中国军人心理素质研究,表现为:(1)研制了中国人军人心理素质测评工具,构建了“聪慧、忠诚、勇敢、自信、耐挫”5维度15成分的中国军人心理素质结构;(2)建立了中国军人心理素质标准,即总体、军种、职别和军龄4个常模和“差、次、中、良、优”五个等级的评定标准;(3)开发了中国军人心理素质检测与档案管理系统,为15 000名官兵建立了心理健康档案;(4)揭示了中国军人心理素质特征;(5)构建了中国军人心理素质教育训练体系;(6)检验了中国军人心理素质研究的实效性。这些研究促进了中国军事心理学的快速发展,为完整、高效的军人心理健康保障体系的建立提供了科学参考。

四、2015年中国人心理素质研究进展

(一)儿童青少年心理素质量表的再次修订

双因素模型被广泛用于解决心理学等相关领域维度分析问题,有研究表明双因子模型的拟合数据明显优于传统结构模型,能更好地说明测验编制所依据的理论模型[40]。双因子模型作为传统维度模型的补充,可以帮助解决数据维度选择等问题。张大均教授领衔的课题组理论与实证结合,开展了青少年心理素质双因素模型研究,结果表明心理素质是一个双因素结构,即由心理素质一般因素和认知品质、个性品质和适应性三个特殊性因素构成[41]。

(二)儿童青少年心理素质的深化研究

依据大样本测试数据,完成了“中小学生心理素质与心理健康研究”系列研究成果(共10篇研究报告和论文),被第三届中国国际积极心理学大会全部接受并且作为大会重要“专题论坛”之一悉数在会上报告。同行专家评价该系列研究成果“很系统、接地气、有特色、有价值。”在重庆市召开的中国社会心理学会2015年学术年会上,12篇有关心理素质的研究论文被接受并以“青少年心理素质与心理健康研究”为主题做专场报告交流。发表了一系列心理素质的相关研究的论文,如中学中学生心理素质与抑郁的关系密切:自我服务归因偏向的中介作用[42],中学生心理素质与正性情绪的关系:情绪弹性的中介作用[43],3-4年级小学生的心理素质与毛笔书法成绩单的关系[44],中学生心理素质、情绪调节策略与生活满意度的关系[45]。这些研究成果丰富和深化了中国人心理素质研究。

(三)开启儿童青少年积极心理素质与良好行为习惯的整合研究

学生核心素养的培育是当前基础教育改革的关键和素质教育深入发展的新要求,积极心理素质是人的核心素质,良好行为习惯是学校素质教育的重要目标。张大均教授认为,学生外在良好行为习惯养成有赖于内在积极心理素质的培养,良好稳定的行为方式形成又能强化或提升个体的内在的心理品质,二者相辅相成,构成了学生核心素养的“双核”[46]。因此,张大均教授团队开展了与重庆市潼南区教委《中小幼学生行为习惯养成教育一体化》的合作研究。该课题既对探讨促进学生核心素养形成的理论与实践问题非常重要,又有利于指导儿童青少年形成符合个人和社会发展需要的核心素养。

(四)辑集出版系列心理素质研究专著

围绕心理素质研究出版了一系列教育心理学研究丛书。这套丛书是张大均教授及其学生们集体探索的结晶,从研究过程到撰写成书无不孕育着张大均教授的心血。该丛书力求遵循以下两个基本原则:坚持继承与创新结合,突出问题中心的研究取向;坚持理论与实践相结合,恪守服务教育现实的价值取向。教育心理学研究丛书适应了我国教育现实发展需要,力求为我国学校教育教学改革和青少年健康发展提供教育心理学依据。

(五)多篇心理素质研究论文在SSCI收录期刊发表

本土化的心理素质研究成果不仅在国内重要学术期刊上陆续发表,同时也得到了国际SSCI期刊的认可,如王金良[47]、武丽丽[48]、胡天强[49]、程刚[50]等人的研究。论文的发表已经引起国际学者们的关注,其学术水平得到国际学者的认可,进一步提高了中国人心理素质研究在心理学研究领域的国际学术影响力。

(六)代表性研究专著再获认可

张大均教授的专著《Methods and Implementer Strategies on Cultivating Students Psychological Suzhi》获得2015年第七届(人文社科)中国高等学校优秀科研成果奖(人文社科)二等奖,这是该成果继2014年获得国际认可后又次获得的国内高度认可。

五、中国人心理素质研究展望

(一)深化中国人心理素质研究的理论体系

首先,进一步对心理素质的本质内涵、结构功能、形成机制、影响因素、相关关系等基本理论进行深入探讨,形成完善的理论体系;其次是对心理素质各维度及其具体因素有关的理论进行系统探讨,形成若干亚理论;最后是对心理素质发展与训练促进相关理论的探讨,形成符合中国文化和国情的心理素质培养促进理论。

(二)完善中国人心理素质研究的测评体系

完善中国人心理素质测评诊断体系的理论依据,进一步明确中国人心理素质测评体系构建的标准,检验和修订已有的心理素质测评工具,利用双因素模型思想,深入探索心理素质的结构,实现其动态化和标准化。同时,积极开发中国人共同心理素质和其他具体人群心理素质测评工具。

(三)加强中国人心理素质的实证研究

既往众多研究者对心理素质的内涵、结构、测评工具等进行了以实证支撑为依据的科学研究,对现实部分中国人心理素质的现状、存在问题等进行评估,并据此开展相关的实证研究。未来中国人心理素质研究应在此基础上,制订科学有效的实验研究方案,检验实验的合理性及验证实验的有效性。围绕心理素质形成机制和作用机制进行多方法、多层面、多视角的实证研究;开展中国人不同群体心理素质的实证研究,全面揭示中国人心理素质特点。

(四)开展中国人心理素质研究的国际合作与交流

加强国际合作与交流,促进心理素质的跨文化研究;积极参加国际学术会议,主动参与国际学术交流;开展好与德国马尔堡菲利普大学建立的国际学术合作,开展中德儿童青少年心理素质比较研究,并以此为契机,争取更多的国际跨文化合作研究,适应国家科学研究走出去发展战略,扩大心理学研究中国化的国际影响。

(五)提升中国人心理素质研究的学术与社会影响

中国人心理素质研究一开始就致力于科学研究与应用服务。一方面,积极申报承担国家、部省级研究课题,使中国人心理素质研究跻身“国家队”;踊跃在国内外重要学术期刊上发表高质量论文,进一步提升中国人心理素质研究的学术影响;深化和拓展有中国特色的心理素质及教育研究领域,从项目、资金、方向、特色等方面为保障科学研究水平奠定良好的基础;另一方面,更加注重理论成果的应用转化,将理论与实证研究成果及时转化为各种年龄段的心理素质教育教材,建立实验基地和实验学校,完善学生心理素质测评系统,为学生心理素质的测评与心理问题的诊断,学校心理档案的建立提供支撑;深入探索解决科学研究如何有效为社会现实服务的一系列实践问题,促进学术与社会影响的“双效”发展。

[1]张大均.青少年心理健康与心理素质培养的整合研究[J].心理科学,2012,35(3):530-536.

[2]张大均,冯正直,郭成,等.关于学生心理素质研究的几个问题[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2000,26(3):56-62.

[3]张大均.论人的心理素质.心理与行为研究[J].2003,1(2):143-146.

[4]张大均.青少年心理健康与心理素质培养的整合研究[J].心理科学,2012,35(3):530-536.

[5]ZHANG D J. Psychology Sushi and its structure[J]. In Columbus,A.M(Eds), COLUMBUS A M(Eb). Advances in Psychology Research, New Work: Nova Publication, 2010,70:230-250.

[6]张大均,王鑫强.心理健康与心理素质的关系:内涵结构分析[J].西南大学学报(社会科学版),2012,38(3):69-74.

[7]张大均,青少年心理健康及其教育的整合研究[J].西南大学学报(社会科学版),2008,34(5):22-28.

[8]张大均.学校心理素质教育概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2004:30-34.

[9]张大均.我国当代大学生心理问题及其教育对策探讨[J].中国高等教育,2008,(11):40-42.

[10]郑希付,宫良火.《青少年心理健康素质调查表》个性素质分量表的编制[J].心理与行为研究,2006,4(2):85-89.

[11]梁运佳.幼儿心理素质基本成分与发展特点研究[D].重庆:西南师范大学,2005.

[12]魏燕.幼儿教师心理素质基本结构的研究[D].重庆:西南大学,2007.

[13]冯正直,廖雅琴,汪凤.军人心理素质概念与结构的研究[J].第四军医大学学报,2007,28(8):754-757.

[14]刘衍玲,张大均,郭成.小学生心理素质对学业成绩影响的研究[J].中国特殊教育,2006,(9):69-72.

[15]张大均,刘衍玲,冯正直.高中生心理素质水平与学业成绩的相关研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2000,25(4):495-501.

[16]王滔,张大均,陈建文.当代大学生心理素质发展特点研究[J].心理科学,2003,26(5):847-850.

[17]冯正直,张大均,范华泉.中学生心理素质特点的初步研究[J].心理科学,2004,27(4):890-895.

[18]张大均.青少年心理健康与心理素质培养的整合研究[J].心理科学,2012,35(3):530-536.

[19]张大均.当代中国青少年心理问题及教育对策[M].成都:四川教育出版社,2010.

[20]王鑫强,张大均.心理素质与心理健康关系模型构建:对PTH和DFM的超越[J].西南大学学报(社会科学版),2012,38(6):67-74.

[21]张大均.2007年度国家哲学社会科学基金项目《大中学生心理健康学校社会工作体系研究》结题报告[R].2007.

[22]ZHANG D J, WANG J L, YU L. Methods and implementary strategies on cultivating students’psychological suzhi[M]. New Yourk:Nova Science Publishers,2011.

[23]张大均,吴明霞.社会变革时期青少年心理问题及对策研究的理性思考[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2004,30(2):27-31.

[24]张大均.大学心理健康教育若干理论的探讨[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2006,32(3):130-136.

[25]张旭.中小学教师心理素质状况调查与研究[J].心理科学,2003,26(5):936-938.

[26]张俐等.护士心理素质概念和成分的质性与量性研究[J].护理心理学杂志,2003,18(6):406-407.

[27]冯正直,杨国愉,张大均.军人心理素质训练的现状与思考[J].解放军预防医学杂志,2005,23(5):313-315.

[28]刘小军.京剧优秀演员心理素质研究[J].中国戏曲学院学报,2012,33(1):18-20.

[29]彭波,李献清.四川省残疾人运动员心理素质培养与比赛心理指导研究[J].成都医学院学报,2014,9(2):229-232.

[30]余浩,肖卫兵,何存道.潜水员心理素质研究综述[J].心理科学,2003,(5):860-865.

[31]冯正直,汪凤.中国军人心理素质量表常模建立与应用[J].第三军医大学学报,2010,32(13):1459-1462.

[32]张大均,江琦.中学生考试心理素质量表的初步编制[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2004,29(6):504-508.

[33]江琦,张大均.中学生考试心理素质及其发展[J].心理科学,2005,28(4):841-844.

[34]彭彦琴,江波.审美心理素质教育模式探析[J].心理科学,2005,28(1):154-157.

[35]张大均.创新教育与青少年创造心理素质的培养[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2002,28(1):22-27.

[36]韩力争.大学生创业心理素质调查与思考[J].南京财经大学学报,2004,130(6):88-91.

[37]张大均.教育心理学(第1版)[M].北京:人民教育出版社,2005.

[38]张大均.教育心理学(第2版)[M].北京:人民教育出版社,2011.

[39]张大均.中国人心理素质研究五年规划主题报告.中国人心理素质研究战略规划研讨会,2014.

[40]黎志华,尹霞云,蔡太生,等.特质乐观的结构:传统因素模型与双因素模型[J].中国临床心理学杂志,2013,21(1):45-47.

[41]武丽丽,张大均,程刚.小学生心理素质双因子结构模型的构建[Z].待发表.

[42]苏志强,张大均.小学生心理素质量表的编制[J].西南大学学报(人文社会科学版),2015,41(3):89-95.

[43]苏志强,张大均.8-12岁儿童心理素质与抑郁的关系:应对方式的中介作用[J].中国特殊教育,2015(2):72-77.

[44]王立新,张大均.3-4年级小学生心理健康素质与毛笔书法成绩的关系[J].中国健康心理学杂志,2015,23(8):1225-1229.

[45]董泽松,张大均.中学生心理素质、情绪调节策略与生活满意度的关系[J].西南大学学报(人文社会科学版),2015,41(6):99-103.

[46]张兴举,张大均.中小幼学生行为习惯养成教育一体化研究——以潼南县为例[Z].重庆市潼南区教育委员会,西南大学心理健康教育研究中心,2015.

[47]WANG J L, ZHANG D J. Resilience theory and its implications for Chinese adolescents[J].Psychological Reports.2015,117,2,354-375.

[48]WU L L, ZHANG D J. Parental emotional warmth and psychological Suzhi as mediators between socioeconomic status and problem behaviours in Chinese children[J].Chinldren and Youth Services Review. 2015,59:132-138.

[49]HU T Q, ZHANG D J. A meta-analysis of the trait resilience and mental health[J]. Personality and Individual Differences,2015,76:18-27.

[50]CHEN G, ZHANG D J. Childless adults with higher secure attachment state. have stronger parenting motivation[J].Personality and Individual Differences,2015,87:39-44.

责任编辑曹莉

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

10.13718/j.cnki.xdsk.2016.05.013

2016-04-25

王智,心理学博士,西南大学心理健康教育研究中心、心理学部,副教授。

重庆市人文社会科学重点研究基地重点项目“中学生班级凝聚力的理论与实证研究”(14SKB034),项目负责人:王智,重庆市青少年创新人才培养雏鹰计划项目,项目负责人:王智。

B844

A

1673-9841(2016)05-0101-07