龙缸及龙缸烧造工艺初探

2016-10-27路杰

□路杰

龙缸及龙缸烧造工艺初探

□路杰

Jingdezhen Town has started to fire Dragon Jar since the early Ming Dynasty and it can not be produced in batches until the late Ming due to the technique limitation. The article takes the extant example of Dragon Jar and is combined with the past porcelain literature to explore the firing technique of reproducing the firing procedure of Dragon Jar by ancient technique of Chai Kiln.

景德镇烧制官窑大缸的历史由来已久,但有确切记载的皇家遗存却很少。从目前发现的资料看,仅有明代万历皇帝的陵寝中的三口前朝“嘉靖”年间制作的青花龙纹大缸。缸中曾储满蜂蜡和植物油,油面处搁置一铜瓢,内嵌灯芯,可以知道当时这三口青花龙纹大缸应该是作为地下宫殿的“长明灯”保留至今。史书记载“明厂有‘龙缸窑’,亦曰‘缸窑’。有烧通青双云龙宝相花缸、青双云龙缸、青双云龙莲瓣大缸、青花白瓷缸、青龙四环戏潮水大缸、青花鱼缸、豆青色瓷缸等式,由于大缸多画云龙或青花,故统称为“龙缸窑”。可见,“龙缸”其实只是一种泛称,只要尺寸够大的瓷缸,无论绘制什么纹饰,皆可称之为“龙缸”。

龙缸是为皇家特殊的需求而定制的,故与制作普通官窑瓷器工艺有所不同。因为体量巨大,需要做的准备更为繁杂,一般烧制龙缸都有专门的窑厂。清代嘉庆时蓝浦在《景德镇陶录》中记载“洪武二年,设厂于珠山麓……设大龙缸窑、青窑、色窑、风火窑、匣窑、大小横窑六种共二十座”。可见,龙缸窑排在首位,而制作龙缸所需准备的“超大号”匣钵也同样是单独设窑烧制的。虽然目前传世及出土品中还尚未出现过洪武时期的青花龙缸,但南京明故宫遗址出土祭祀所用的洪武白瓷中确有体量硕大的“瓷盆”,其制作工艺及施釉技法似乎可以看出明初御窑厂对于龙缸这类超大器物制作的端倪。(图1,南京明故宫遗址出土白釉瓷盆标本 )洪武之后的数十年中,御窑厂规模日趋扩大,但烧制龙缸的瓷窑却相继减少,至明代宣德中期,已经将近半数的龙缸窑都改作烧制普通青花瓷的“青窑”。清代的郑廷桂《陶录余论》曾补叙“龙缸大窑,明厂原系三十二座,后因青窑数少,龙缸窑空闲,将大龙缸窑改砌青窑十六座,仍存大龙缸窑十六座”。众所周知,明代永乐、宣德时期,不仅海外贸易活动频繁,皇帝对于坛庙道场的重视也导致了宫廷对于青花瓷的需求量猛增。虽然明早期烧制大龙缸的瓷窑众多,但并没有达到“以量致胜”的目的。史料记载烧制龙缸“百不得五”也形象的再现了“每每不能成”的无奈现实。在屡屡失败的惨痛结局下,官方不得不逐渐放弃了对于龙缸的大规模制作,将荒废、闲置的资源重新合理利用,转而投向成功机率较大的陶瓷品种。

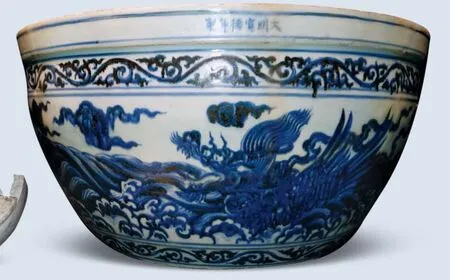

现在,我们所见的最早有年款的官窑龙缸是在宣德时期,所书款识一般写于口沿部位。(图2,宣德款青花龙纹扁缸及局部)而大多数没有落款的宣德龙缸与正统官窑的龙缸较难分辨。相比之下,宣德时期的龙缸在体量上要略小一些,器型多为扁缸或方缸;口部纹饰也多以忍冬纹及单组朵花为主。(图3,宣德时期龙纹方缸及口沿边饰)

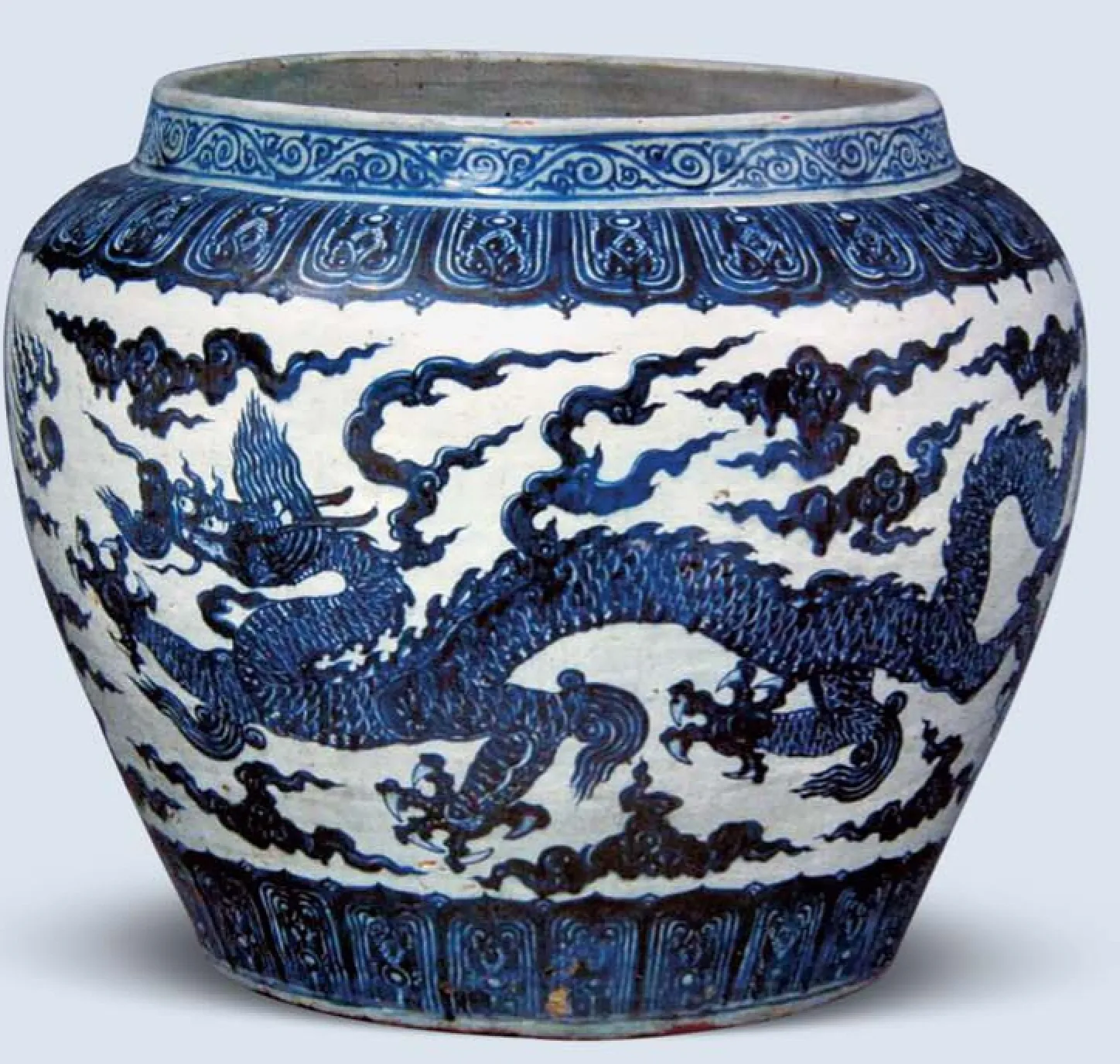

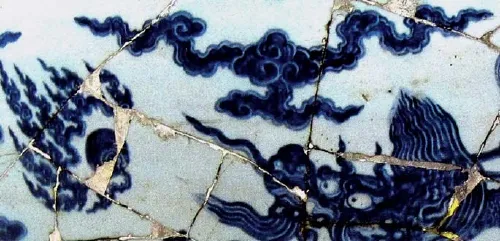

上海博物馆中藏有一口较为完整的明早期大龙缸,标注为十五世纪中期,系天津籍收藏家顾巨六之子顾德威早年所捐赠,也是存世为数不多品相较好的明早期龙缸。(图4)据笔者观察,此件龙缸的制作年代应偏向于宣德晚期或正统初期之作。通过比较,上博这件龙缸从整体器型的丰满程度与馆藏诸多宣德款识的青花器物形制、气韵所类同,(图5)而云纹的晕散、笔触则与宣德款的青花龙纹扁缸相近;这些明显的特性均与北大赛克勒博物馆展出的景德镇正统地层发掘的龙缸修复件相差甚多!上博所藏龙缸的笔法更加浑厚,器型也相对肥硕;尤其是对于云纹的刻画,前者不太注重细部处理,一笔涂抹,一挥而就,浓厚的青料在窑火的气氛下随釉流淌;而修复件龙缸上的云纹都留有一圈空白轮廓线,更强调云纹的程式化,也显得中规中矩;而这种留白边强调轮廓线的云纹大多出现于明代空白期偏晚的阶段。据笔者所掌握的资料,这种带有明早期或空白期风格的云纹年代下限甚至能晚到成化早期,且与所谓正统地层所出土龙缸笔法相近。(图6)查空白期自正统元年1435年始至天顺八年1464年间共经历了近三十载,制瓷风格已应有不少转变,可见,对于这个时期烧制的龙缸究竟哪类属于正统,哪些又偏向于天顺,尚有待进一步探究。根据两者龙缸的差别,也揭示了当时大龙缸烧制的诸多类型以及不同朝代风格的延续性。

据史料图片记载,民国时期老北京琉璃厂的“尊古斋”黄伯川先生家中也曾存有一口明早期官窑的大龙缸,后被红卫兵查抄中当着其家人面前砸毁,铸成无法挽回的憾事。要知道如此体量巨大的官窑瓷器烧之不易!存世更罕!(图8,背景中依稀可辨的明早期大龙缸)

图1 洪武白釉大瓷盆标本

图2-1 宣德款青花龙纹扁缸

图2-2 宣德款青花龙纹扁缸边饰、云纹特写

图3 宣德时期龙纹方缸及朵花边饰

1988年在江西景德镇明代官窑遗址中,集中出土了大量的青花龙纹大缸残片,也证实了文献中对于明初烧制大龙缸的记载。(图9,1988年景德镇考古所待修复的正统龙缸标本)根据景德镇御窑厂出土标本复原尺寸,可以看出正统官窑龙缸胎坯较前朝更为硕大,有些成品高度达到88厘米以上。(图10,景德镇考古所藏正统大龙缸标本复原图)通过推算,制作直径70厘米的龙缸,烧制前的生坯直径至少要有80厘米,为了防止器物烧制时被窑灰所玷污,还要在生坯的外面套上“匣钵”,而“匣钵”本身也是经过烧造后的瓷化耐火材料,自身的重量加上缸体生坯的重量,即便是挪动起来都很困难,何况还要将其平稳的放置于窑炉内。两米见方的瓷窑,也就只能烧制一口龙缸,所以烧制龙缸的技术条件和配套硬件都有较高的要求,仅靠民间烧瓷的窑炉是很难完成的,非官方不能。

图4-1 明早期大龙缸

图4-2 明早期大龙缸云纹特写

与古代柴窑制瓷不同,今天很多仿古瓷器都是用气窑烧制的。烧制柴窑的技术随着对于环保、护林的倡导已经逐渐退出历史的舞台。而如此大的龙缸生坯要用柴窑烧制使之最终成型,即便是在科技发达的今天也决非易事,更何况懂得烧制柴窑工艺的“把桩”师傅已经寥寥无几,所以明早期的龙缸经常会出现因为胎体过大、坯胎过厚而引发“过缸”,而“过缸”其中就包括开裂和断底。这种致命的窑病使得大龙缸的烧制没有任何补救的机会,而幸存的成品中发色不匀、釉色不均、釉面开片,缩釉、落渣乃至轻微的窑裂都是难以避免的,所以历史上对于龙缸好坏也难以用胎釉俱佳作为评判的标准,当然就更说不上精美了。《明史》中“正统九年庚戊,江西饶州府造青龙白地花缸瑕璺不堪,太监王振言于上,遣锦衣指挥杖其督官,敕内官赴饶州更造”。正统皇帝为了烧制青花龙纹大缸,曾下令让权倾朝野的宦官王振亲自前往景德镇进行督烧,被载入《明实录》中,也成为陶瓷史中的一段佳话。而景德镇出土大量致废的龙缸标本,也同样印证了当时“惨烈”的制作历程。

龙缸的制作不仅成型中会遇到诸多难题,烧制龙缸的工序依旧是困难重重。普通的瓷器一窑烧造数日即可,但龙缸的烧制却要长达二十日之多。“烧时溜火七日,夜溜缓小也,如小滴流缓缓起火,使水汽渐干、渐熟,然后紧火二日夜,缸匣既红而复白色,前后通明亮方止火,封门。又十日,窑冷方开。每窑约用柴一百三十摃,遇阴雨或有所加。”如此这般精心的烧造,最后还多成废品,大量的人工成本和昂贵的烧造成本,成为皇帝最终减少龙缸烧制的直接原因。因此,在民间流传烧制龙缸的故事、传说也颇多。清代雍正时期的督陶官年希尧在《重修风火神庙碑记》以及后任唐英在《火神童公传》与《龙缸记》中都提到万历时期烧制龙缸难成,童公不堪忍同伴受苦,以骨为薪、舍身成器的悲壮故事。无论这个事件是否属实,都似乎可以说明大龙缸的烧造都有着侥幸和传奇的色彩。也正是难于烧制,万历皇帝才不得已将其祖父嘉靖皇帝烧制的三口大龙缸陈于地宫,伴随“长明”。

图6 成化早期官窑标本云纹特写

图5 宣德款青花团菊纹大罐

今天景德镇珠山御窑厂东街依然有条街道叫“龙缸弄”,相传正是明末搭烧龙缸的场所,可见龙缸在制瓷业中的重要性。

龙缸的烧造工艺复杂,难度大。还原性复制是了解龙缸工艺制作流程的一个途径。陶瓷界前辈耿宝昌先生曾指出明早期大龙缸胎土上的不同特性,笔者前几年起与景德镇制瓷行家合作,在耿先生的指导下,依据现存的龙缸历史样本,参照相关文献记载,尝试用柴窑古法复制龙缸,试图从制作工艺角度还原陶瓷史上“龙缸”的烧制过程。

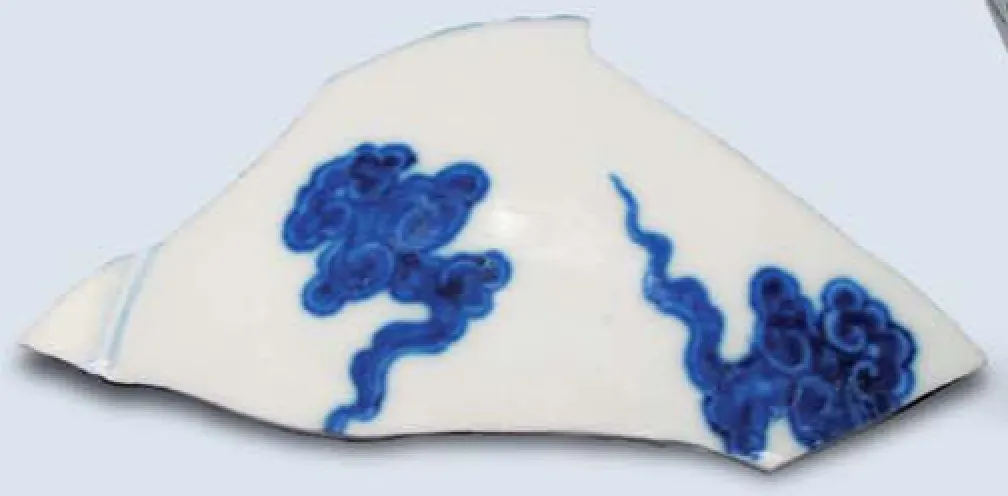

复制前期准备了正统官窑龙缸残片,并拣选一些缸体不同部位的标本,再按照纹饰的连贯性、观察接胎及修胎特点。而后对传世器的各部位尺寸进行记录,确定胎体的厚度以便测算所用泥料的多少。(图11)

图7-1 龙缸修复件

正统大龙缸真品口沿较矮、唇部平齐、束颈、胎体略厚。远观外侧轮廓,自下而上的收敛陡然,肩部高而不怂,端而不凸,弧腹直挺,自口沿位置器壁顺势下落几近垂直,器腹张弛有度,气定神闲,整体给人以利落之感。因为体量巨大,故而为多层接胎而成。通过观察标本,可知接胎处有类似古代木器的榫卯处理,上凹下凸且施釉浆于其中,使结合处更为牢固。敛足,平砂底,底部也多见有“米糊状”垫渣痕迹。

图7-2 龙缸修复件云纹特写

图10-1 1988年发掘正统大龙缸修复件及云纹特写

图8 背景中依稀可辨的明早期大龙缸

图9 1988年景德镇考古所待修复的正统龙缸标本

图10-2 1988年发掘正统大龙缸修复件云纹特写

图11 仿制参考的正统龙缸标本之一

通过标本确定数种青花色调,而后根据工艺师们的经验调配钴料,以“照子”试烧,经过将近半年的柴窑试验,最终确定了各种青花色调的最佳效果。接下来只等纸绢上绘展开纹样,而后放样于胎体。查考资料中龙缸纹样,正统官窑大龙缸通体绘两条五爪行龙,白眼圆睁、怒目豆瞳、呼之欲出,足见古代工匠的“画龙点睛”功力。双眉高耸、鬣毛直立逆向前冲、四肢粗壮有力、五爪肥硕宽厚,爪尖犀利呈轮状,层层鳞甲刚柔并济,片羽之间留有白色边线,显得各位错落有致;二龙交错前奔、奋力疾行,中间以灵芝状祥云环绕并以多条焰尾的火珠所相隔。画稿成熟,只待画师纯熟描摹。依据先前准备好的青料勾描妥帖,亦如原器。而后还需层层渲染,用不同的料色进行“分水”堆垛,力求展现画面层次。辅助纹饰的“卷草”柔韧犀利,“莲瓣”复杂高凸,近似当年官造石刻。

图12- 1 将正统龙缸标本与仿制品贴壁验证发色及绘画功法融为一体

图12- 2 新仿青花龙缸底部

图12- 3 宣德官窑青花缸底

画工完毕,施釉更为关键,方可显现瓷器之华丽。浇釉、喷釉均由老行家亲自操作。而后至关重要的环节就是烧造,装入“匣钵”后,在“龙缸窑”中进行摆位。多次试验后,探知窑中哪个位置温度适宜烧制。点火后,“把桩”师傅根据烧造阶段及火焰的颜色来添撤木柴。再根据窑炉观察孔内的“火照”,判定所烧器物的烧结程度。从制泥坯到装匣入窑,反反复复的烧制历经数年之久。尽管都是制瓷业的行家里手,但由于生产环境及材料等诸多限制,几年试验,成品未得其一。尤其是试制的前几次,均未取得完整器。2016年总结前数年经验,终于烧成成品。与正统龙缸标本与之贴壁作验证,尺寸、纹饰、发色尤为一体。(图12,新仿龙缸特写及与正统标本比对图)

“龙缸”的还原性复制的成功,通过具体的泥料、火候、成型等等多道制作工序,深化了今人对“龙缸”由技术到内蕴的理解。

(责任编辑:劳棠)