沈兼士与故宫

2016-10-25肖伊绯

肖伊绯

沈兼士与故宫

肖伊绯

独立学者,自由撰稿人,致力于近现代思想史、古典美学等专题研究,已出版《听园》等专著二十部

沈兼士

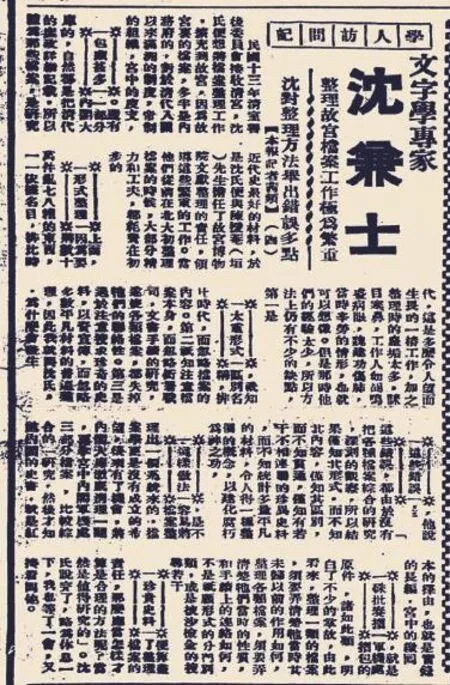

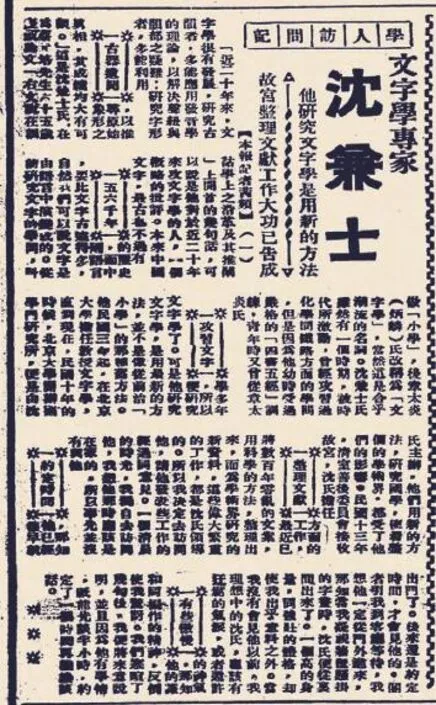

一九三五年九月十日至二十三日,北平《世界日报》以十一次连载的巨大篇幅,推出沈兼士专访报道。报道首日的标题摘要中即有「故宫整理文献工作大功已告成」字样,可见在参与整理故宫所藏浩若烟海的文献中,沈是核心人物之一。因资料难得,酌加整理,将关涉故宫的部分转录如下:

他研究文字学是用新的方法 故宫整理文献工作大功已告成

(一)

……民国十三年,清室善后委员会接收故宫,沈氏担任整理文献方面的工作,最近已将数百年凌乱的文案,用科学的方法整理出来,而为学术界研究的新资料,这些伟大繁重的工作,都是沈氏领导的。所以我决定去访问他,请他发表些工作的经过同意见。……阍者引我到客厅等待,我想他一定从门外进来,那知当我凝视着墙壁悬挂的字画时,沈氏便从里间出来了。一个高的身量,同强壮的体格,却使我出乎意料之外。当我没有会见他以前,我理想中的沈氏,应该有迂腐的气派,或者还许有些傲慢的神气,那知他的谦和同振作的精神,反倒使我惊讶。我们寒喧了几句后,我便将来意说明,并且因为他有事情,只能先谈半小时,约定了一个时间再继续谈话。

整理故宫档案工作极为繁重 沈对整理方法举出错误多点……

(四)

《故宮博物院文献馆昨日开放招待各界参观》,刊于北平《世界日报》

《沈兼士专访》之四

《沈兼士专访》之一

民国十三年清室善后委员会接收清宫,沈氏便想将档案整理工作,扩充到故宫,因为故宫里的档案,多半是内务府的,对于清代入关以来满朝的制度,帝制的组织,宫中的度支,包藏甚多。还有一部分内阁大库的,自然都是把清代的内政详细记载。所以那些档案,是研究近代史最好的材料,于是沈氏便与陈援庵(垣)先生担任了故宫博物院文献整理的责任,领导这些繁重的工作。当时他们从前在北大初整理档案的时候,大部分精力和工夫,都耗费在初步的形式整理上面,因为要将数十万件乱七八糟的东西,一一依据名目,排比时代,这是多么令人望而生畏的一桩工作,加之整理时的尘垢太多,眯目塞鼻,工作人如胡鸣盛病眼、魏建功伤肺,当时辛劳的情形,也就可以想像。但是那时他们的经验太少,所以方法上仍有不少的缺点,第一是太重形式,只知区别名称,排比时代,而忽略档案的内容。第二只知注意档案本身,而忽略衙署职司,文书手续的研究,遂使各类档案,都失掉它们的联络性。第三是过于注意搜求珍奇的史料,以资宣传,而忽略多数平凡的材料的普遍整理。因此我就再问沈氏,为什么会发生这些错误,他说,「这些错误,都由于没有把各种档案综合的研究,深刻的观察,所以结果仅知其形式,而不知其内容,仅知其区别,而不知贯通,仅知有若干不相连属的珍异史料,而不知统计多量平凡的材料,令人得一种整个的概念,以建化腐朽为神之功。这样做法,是不容易将档案整理出一个系统来的,档案学更是没有成立的希望,后来有了机会,将内阁大库彻底清理一回,再拿宫中内阁军机处三部分档案,比较综合的一研究,然后才知道内阁的史书,就是红本的择由,也就是实录的长编,宫中的缴回硃批奏折,就是军机处折包的原件,诸如此类,明白了不少的掌故,由此看来,整理一类的档案,须要弄清楚它当时其未归以前的作用如何,整理各类档案,须要弄清楚它们当时的性质,和手续上的联络如何,不是只顾形式的分门别类,或是披沙拣金的搜寻若干珍贵史料便算尽了整理档案的责任,那么应当怎样才算是合理的方法呢?当然是值得研究的。」

整理档案除探求本身外尚须参证典籍现在整理的方法有三步骤

(五)

因此我就问他,整理档案以甚么方法为合理。沈氏说:「从前文献馆,也曾编次若干有关清史的重要材料,刊行问世,然大半是零星摭拾,所以多挂一漏万,主要的弊病,在于不求普通整理的完成,而急求表现,因此我们于民国二十三年改组时,就决定以全力注重普通之整理,分北平现存的史料,军机处的奏折、函电,内阁大库的黄册、档案,内务府的各种档案,为若干组,同时整理,先因名立类,再以类编目。因为整理档案,与部勒群籍,难易不同,书籍以整部全帙为单位,档案以零星散页为单位,书籍分类有中西成规可循,档案则无定法。书籍编目有书名可据,档案须随件择名,所以难分类,必须先考证职官的归属,衙署的司掌,讲编目必先研究公文的程式,档案的术语,除与档案本身探求外,尚须参证典籍,访询耆献,然后仿记事本末的体例,将关于清代各大事的案件,依事按月,编成索引,藉作重修清史的长编,以供史家的参考。」这样我们可以知道他们先后所用的方法不同。不过我觉得用科学方法整理档案,以文献馆为首创,因此我请沈氏具体的将方法说明,他说:「我现在整理档案的方法,具体说来,第一步,是整理,整理又分为(一)拂去尘垢,整齐形式,(二)依据机关及名目,分门别类,(三)排比朝代年月,(四)撰写号笺及登记卡片,第二步是编纂,编纂的步骤(一)据前记的卡片,依事类及时、地、人等项,编纂分类目录。(二)编档案中所载各项大事及人名索引,以替代旧式纪事本末体之史书。(三)档案所用术语汇编。(四)校勘各种官书与档案记载之异同详略。第三步是陈列,陈列又分为(一)普通陈列式,此种陈列为提倡一般参观者对于档案之兴趣起见,将不同时代性质之各种文物,缤纷杂陈,避免单调,以期引人注意。(二)专门陈列式,此种陈列,特为专家研究而设。或以机构为主,如内衙、军机处、内务府等室。或以时代为主,如乾隆时代工艺品,慈禧后御用品等室。或以事物性质为主,如地图、戏剧、清钱等室,均用综合系统的方法,表现陈列,务使一代政治文化之实际情形,能于此立体式的陈列室中,纵横多面的反映出来。以上三项整理,以不失原来之真相为原则,编纂以普通编目为原则,陈列以就文物之性质相互联贯为原则。总之,其目的在于充分使学者取材便利而已。至于史学上一切问题之研究,及各种史籍的编纂,那自有研究院及各大学的史家,去负责担任,我们不敢存此奢望了。」

档案关系一代政治学术的盛衰甚大民十一以后学术界始重视考古学与档案学

沈兼士诗札,一九四四年客寓重庆时所作

(六)

沈兼士自藏剪报题记,曾经陈垣收藏

谈到这里,关于整顿档案的方法,算是谈完了,因此我就问沈氏关于我国档案的沿革,同在历史上的关系。沈氏毫不思索的说:「周官五史,掌一切政教出纳的记载,古时学在王官,史之所掌,为政兴学的总汇,所以老子为柱下史,知成败、存亡、古今之道,号称博学,为诸子的巨擘。秦亡后,周室所藏,遗弃无见之者,而扬雄伤之,然萧何犹独收秦丞相御史律令图书,使沛公知天下闭塞户口多少强弱,民所疾苦,以兴汉室。于是知档案关系一代政治学术的盛衰极大。魏荀勗中经新薄中的丙部,有旧事、皇览事、杂事等。志书籍志史部,有起居注、职官、仪注、刑法、实录等类,大率皆是当时的档案文书。古人说「六经皆史」,我们也可以说史皆档案。精密一点来说,档案是没有掺过水的史料,后代私家著述渐盛,公家的档案,反形没落。唐宋以来,目录书中著录的书籍日增,而一切政学来源记载鼻祖的档案,士大夫反不屑道及,只为各衙署中录事小吏之徒所掌管,偶被检查而已。阅清代公私记载,每每见销毁档案的事,可以知道不重视的程度了。」因此沈氏又告诉我关于近代档案保存的情形。近代档案,当然是指清代二百年间的公家文书,约可分为中央政府与地方政府两种,中央政府包括内庭,(即宫中及内务府),外庭(即内阁军机处),各部院,地方政府包括省会(即督抚司道各衙门),外县(即道府州县各衙门),现在故宫博物院所藏的,只有中央政府一部分,(内庭及外庭的档案,各部院只有刑部的档案),这些档案虽经过清代及民国以来屡次的损失,但重要性犹在其他档案以上。至于保存的经过,近来王静安、徐中舒、赵泉澄、方甦生诸君,都有文字发表,北京大学研究所国学门一览,叙述明清档案整理会的始末,更为详细。

嗣我又问沈氏尚有其他关于文化建设、学术研究的事业。沈氏说:「民国十一年我主持北京大学研究所国学门时,首立明清史料整理会,以保存内阁档案。旋又创置考古学会,风俗学会,并设古物及风俗陈列室 ,治国学的人,也知道利用纵横两面的自然材料作实际比较的研究,一洗向来文人徒话空言的积习。我国学界的重视考古与档案学,也就是从这时起。后又于故宫博物院文献馆倡议,将内阁大库,军机处,内务府三类档案,联合集中保管,拟定一般档案的整理编目法,计划普通式及专门陈列式的方案,文献整理及陈列的规模粗具。」

此次访谈内容整理后见报发表时,竟达到了万余字,对于一份主要面向都市普通民众发行的大众报纸而言,这样的篇幅相当罕见。报道中,沈兼士在故宫、古文字学及中国教育等多个方面侃侃而谈,为读者呈现出了一位既精研学术,又关心时事的可亲可近之学者形象。而关涉故宫的部分达到三千五百字左右,占整个访谈内容的三分之一,可见在其治学生涯之中故宫的份量与意义。

沈兼士在故宫明清档案整理方面,成绩斐然。他将故宫巨量的「大内档案」条分缕析、分门别类,将之重整为可查阅、可索引、可研究的,极具第一手资料价值的宝贵资源,使之从「废纸堆」化身为「学术富矿」。同时代学者诸如陈垣、陈寅恪、胡适、顾颉刚等,莫不因之得到研究便利,也因之在明清史研究方面,水到渠成、结出硕果。即使普通游客与参观者,也莫不为精心的陈列布置、生动形象的档案展示所吸引,更因之对明清历史产生浓厚兴趣,而对故宫的文化价值与历史价值更多一层深入认识了。

就在此次专访的当年,一九三五年一月十八日,北平《世界日报》「教育版」头版头条,刊出过一篇题为「故宫博物院文献馆昨日开放,招待各界参观,庋藏大批珍奇史料」的特别报道。报道中称文献馆「近应各学术团体,及各专家之要求,特于昨日下午一时,将大库及南四所开放,招待来宾参观,计到有北平图书馆代表,国语统一筹备会代表,及北京、师范、辅仁、燕京、清华等大学国史两学系学生,学者教授到者有张星烺、洪煨莲、钱侗、顾颉刚、朱少滨等数十人,捐助南京金陵大学价值四百万元古物之福开森博士,亦在参观群中。」可见此次内阁档案的首次公开展出,吸引了中国学术界的众多目光,不但所在地北平的大学国文、史学两系师生几乎倾巢出动,以「中国通」福开森(一八六六年~一九四五年)为代表的外国学者也加入参观行列了。此次展览,「由该馆馆长沈兼士率领来宾,赴各库室参观,并详为解说每种档案之性质,参观者皆感极大之兴趣」。

毋庸置疑,故宫内阁档案的大放异彩,当然与沈兼士领导之下的故宫博物院文献馆多番努力有关;但殊不知,这批大内档案不但整理不易,得来更为不易,也算是劫后余生,而这也与沈兼士个人有关。

大内档案是指清朝存放于内阁大库中的诏令、奏章、朱谕、实录、则例、典籍、外国的表章、历科殿试的卷子以及其它档案,其历史价值、文化价值、学术价值当然毋庸置疑。但时至晚清,政局动荡,清廷早已无暇监管历年来形成的巨量内阁档案,一九〇九年(宣统元年)为整修内阁大库,决定将所存大批档案移出库外等待焚毁。因学部参事罗振玉呈请张之洞上奏朝廷罢焚,由学部暂管,这批档案始躲过一劫。辛亥革命后,清王朝覆灭,内阁大库档案又改由北洋政府教育部接管。一九一六年,教育部决定成立历史博物馆,将其中较为完整的档案初步挑选出来放置于故宫午门楼上,剩余的档案则装入麻袋堆放在端门门洞之中。一九二一年,教育部与历史博物馆又以经费困难为由,将其中大部分档案装了八千麻袋,以银洋四千元售出,这即是著名的「八千麻袋」事件。当沈兼士得知清代内阁大库档案被变卖后,深感震惊与痛惜,立即向教育部提出请求,请求将残存的一千五百零六麻袋内阁档案划归北京大学,并主持成立档案整理委员会进行整理。此举不但保护了残留档案不再遭到变卖流散,更是开启了高等学府整理清代档案风气之先;也正因这残存的一千五百零六麻袋内阁档案,才有了十五年后,那一次盛况空前的故宫博物院文献馆之档案展览。

在专访中,沈兼士对档案整理之步骤,及工作之艰巨,都有较为详实的说明,可谓「第一责任人」口述的「第一现场」之第一手资料。而就在此次专访后一年,由故宫博物院文献馆于一九三六年出版的《文献论丛》中,作为参与内阁档案整理工作的沈兼士的同事们,还曾有过更为细致、直观的描述,让后世读者读之更如亲临现场、感同身受,或可作为沈之概述的某种补充。该书中辑有《整理内阁大库杂乱档案记》一文,文中写道:「民国十三年十一月,清室善后委员会成立,开始点查故宫文物。十四年十月,故宫博物院成立。当时沈兼士先生首先注意的就是档案,于是将宫中各处经过点查手续的档案,随时集中在南三所,预备整理。……地板上的档案,一堆一堆的积若小丘,差不多没有下脚的地方。……残乱档案,几乎堆到房顶。……总而言之,是杂乱无章的一库乱档而已。这就是点查时两库贮藏档案的情形。」由此可见,当时内阁大库中的「乱象横生」之状,足令当年任何初入这所「乱库」的工作人员望而生畏罢。紧接着,工作人员现身说法,坦言「最感痛苦的,是不能假手工役,必须自己动手。因为区别种类,件件都要阅看,残缺不全的,更要审视内容。而且库中档案,都是经过很久时间的纸片,霉气弥漫,中人欲呕,同人实在不能终日埋头作这件事情,所以工作进行,不能很快。直到最近,一堆一堆的档,已经清理完竣;但是架顶柜后,尚有遗留。灰尘中,可以发见红本;地板上,可以铲起档册。随时随地,仍有发见档案的可能,目下正在各处搜检之中。」这段工作人员坦言的整理档案「最感痛苦」之处,不禁又和专访中沈所称「整理时的尘垢太多,眯目塞鼻,工作人如胡鸣盛病眼、魏建功伤肺……」相互印证起来,当年艰苦卓绝之情状,真如同影像回放一般历历在目了。

故宫博物院全图,红圈所示区域为文献馆办公区,辑自一九三二年《北平故宫博物院文献馆一览》

除却整理故宫内阁档案,以档案学启引明清史研究之风气,是沈兼士于故宫的贡献之外,他还力保沈阳故宫文溯阁的《四库全书》不致流失国外。原来,一九一四年袁世凯欲行复辟帝制之际,准备影印《四库全书》,将文溯阁藏本运抵北京,存于故宫保和殿。但不久袁氏政权覆亡,此书遂就此冷落宫中,再无人过问。一九二二年,清室曾以经济困难为由,欲将文溯阁《四库全书》盗售给日本书商,并且价格已议定为一百二十万元。此消息传出,首先为沈兼士先生获知,他于当年四月二十二日率先致函教育部,竭力反对此事。迫于舆论压力,此事遂作罢。(详参:郭伯恭《四库全书纂修考》,国立北平研究院史学研究会出版,商务印书馆一九三七年印行)现存所谓「三部半」《四库全书》,其一文渊阁本原藏北京故宫,后经上海、南京转运至台湾;其二文津阁本于二十世纪五十年代调拨到中国国家图书馆;残缺的文澜阁本藏于浙江省图书馆;而经沈兼士力保而未流落异邦的文溯阁本现藏甘肃省图书馆。

抗战期间,沈兼士曾组建「炎社」,进行抗日宣传工作。被日军列入「黑名单」后遭到追捕,终不得已离开北平,转徙西南。后来,他在重庆曾家岩五十二号对门石田小筑中暂寓,在此,他致信时任驻美全权大使的胡适,信中感叹「目击时艰,空谈莫补……当时子丧妻病,己身又时时有危险之虞」云云,足见其处境之艰苦。抗战胜利后,他又被委任为教育部平津区特派员,自一九四五年十月月五日起,开始接收平津日伪所设教育文化机关,故宫博物院等他为之倾力工作过的机构自然亦在其列。为此他竭尽所能,仅用三个月即接收竣事,曾被日军掌控的《续修四库全书总目提要》及有关图书档案也全部接收。一九四七年八月二日,沈兼士积劳成疾,因脑溢血病逝于北平,享年六十岁。