对传统美德遵守问题的经济学思考

2016-10-20曹瀚

曹瀚

摘 要:由传统美德遵守问题,对个体理性与群体理性冲突从而寻求社会合作进行分析。个人在组织内和社会上的行为表现往往不同,小范围组织通常形成一致遵守,而整个社会很难形成。美德效用和经济利益影响人的选择,重复博弈和信任机制使美德的共同遵守成为可能,进而说明社会风气为何得以改良或败坏。新媒体的作用增加了一次博弈的损失,同时使信息共享成为可能,利于走出囚徒困境,群体标准及行为习惯也起了一定作用。经过分析,得出经济发展水平与遵守美德的关系。

关键词:美德;博弈论和信息经济学;新媒体;信任;群体理性

中图分类号: F069.9 文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2016)05-0028-07

改革开放以来,旧有的公德秩序不能适应市场经济要求,而市场的投机主义等又引发了各种道德观念的冲突,社会行为标准,包括一些传统美德受到了不同程度破坏。人口的流动更使人与人之间互不了解,又加剧了这种破坏程度。社会美德对经济社会发展的作用最早在斯密的《道德情操论》中就做了讨论,近些年关于这方面特别是诚信对经济社会发展的积极作用的研究越来越多,并试图说明遵守美德与经济发展之间的关系。如福山的研究表明,信任通过对组织规模、组织方式等的影响而直接影响甚至决定经济效率[1];Robinson认为,信任可有效降低组织未来不确定性,促进资源合理运用,改善组织运营效率[2]。良好社会秩序的破坏必然增大交易成本、增大经济活动的摩擦系数,必然内耗资源、扭曲资源配置,阻碍经济发展。为此,探讨美德遵守问题,说明美德为何得以被遵守及如何促进秩序改善就很有必要。

美德效用动机和与遵守美德相关的直接和间接经济利益动机影响人的选择,本文将人的活动划分为组织内和社会宏观层面活动两类作为对人的现实社会活动的拟合,并以此分析社会遵守美德的实现机制。通过设定不同的博弈支付矩阵,说明个人的选择如何受自身所得和他人不同选择的影响。通过一次博弈和重复博弈的比较和对交往成本的分析,说明组织范围内遵守的达成,继而说明社会层面的一般遵守。美德遵守是一个社会合作问题,存在个体理性与群体理性的冲突,冲突的解决需要通过重复博弈机制使信任和合作得以实现[3],信任的作用不可忽视。另外,结合新媒体、行为学对支付矩阵的影响,分析个人最优选择的改变,并可获得一定启发。特别是自媒体时代的到来,促进信息共享、一次博弈转化为重复博弈的实现,有利于走出囚徒困境。在整个拟合分析中,得出社会风气怎样得以维系、如何得以日益改良或败坏。文章最后,进行简要总结并引入一些思考等。

一、传统美德与人的行为选择

(一)美德特点与博弈支付

人在社会活动中经常遇到个人自利理性和群体理性冲突的选择问题,对美德遵守的选择就属于这一类。传统美德指文明积淀形成的文化或社会普遍认同的行为标准,如诚信、礼让、互助、尊老爱幼等,美德促进了社会秩序的维护。传统美德有社会一致认可的基础,有人人遵守的可能,使对人的行为评判有了一定标准。美德不仅是一种行为规则,同时是一种“产品”——通过消费美德,人们可获得高尚情操的精神效用,获得声誉、良好人际关系等,同时,是否遵守美德可影响直接和间接经济利益。如通过偷盗获取所得,通过违约避免损失,可获得直接利益;又如某人讲求诚信并有良好信誉,他人会与此人合作,此人会获得好处以及更大的如此重复下去的直接和间接所得。人们选择遵守美德,是由消费美德的美德效用动机和获得好处的经济动机驱使,双方的这种所得或损失构成博弈支付矩阵。“美德”这一产品被消费的特殊之处在于,个人可能出于自利选择遵守美德,但同时也会利他、利社会,也可能通过遵守美德来利他而达到利己的目的——如通过良好声誉的建立得到更多好处,这使美德的遵守有別于理性自利的一般交易活动。当遵守美德与获得经济利益不可兼得时,则通过比较美德效用与违背美德获得经济利益的大小来选择。对个人而言,可能因为遵守美德获得利益同时获得美誉,也可能以牺牲美德效用和声誉换取利益,特定情况下有必要选择遵守美德而牺牲部分利益。传统美德同样可视作一种公共产品,个人对美德的良好遵守意味着良好社会风气、工作环境等以及人与人之间社会交往成本、经济活动成本的降低,个人也因此受益。对美德的遵守更多的是一种行为自觉,没有有力的约束机制存在。当所有人认识到个人遵守美德有利于社会最终有益于个人自身利益,同时所有人知道所有人都认识到这一点并信任所有人时(或存在某种对所有人有约束力的奖惩机制),则整个社会达成一致,个人理性与社会群体理性得以融合,实现高度文明自治。本文一方面通过分析美德遵守问题作为对群体理性合作行为的探讨,一方面运用群体合作的相关原理思考和认识对美德的遵守问题。

(二)声誉机制、新媒体和行为学

1.声誉机制

声誉机制使个人和企业通过单方面谋利的后续损失变大,使个人和企业更重视长期利益,改变短期行动,利于个体理性与群体理性的统一。

2.新媒体和自媒体

新媒体指现今不断发展的互联网等多样平台的媒体,新媒体使得人人得以成为媒体信息的发布和传播者,使信息共享实现可能。个人行为被曝光在社会公众特别是个人所在组织前,使个人损失被放大,同时,也使遵守美德的人获得一定效用改善。

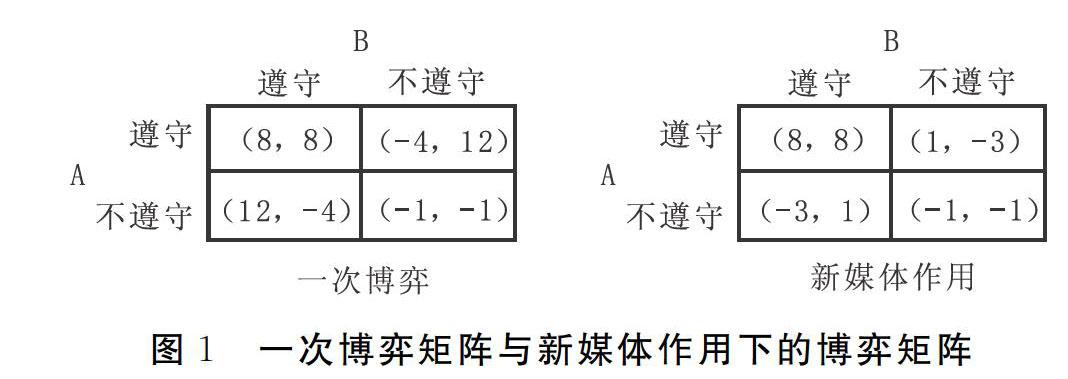

如图1所示,在新媒体作用下,一次博弈矩阵发生了变化,A选择不遵守不仅没有收益,还导致3单位的损失,原来遵守导致4单位损失的B,反而得到了1单位好处。新媒体的信息共享惩罚,使遵守美德变为了个人的最优选择,对社会而言,可使社会风气得以一定程度保持。

3.行为学

行为学研究对人的行为构成影响的因素:利益动机影响人的直接选择;习惯支配人的日常行为;在群体组织内,群体标准约束人的行为并形成群体特征,个人为了融入群体必须按照群体标准行事,就一国而言,会形成国民性或民族性。

二、对遵守美德的一般分析

根据个人活动环境的不同,将人的社会活动分为两类:一是发生在熟悉的正式组织或非正式组织内,如企业组织、亲友、同学、同事等,由于经常往来,个人面临的是重复博弈;另一种是陌生环境或社会公共场合等情形,个人面临的基本是一次博弈。两种情形的不同特点,使个人面临不同的信息、支付函数形式,选择结果也会不同。这种分类基本概括了个人参与社会活动的不同环境,通过这种拟合,可说明美德在社会中发挥作用的一般遵守机制。为此,先对一次博弈和重复博弈的过程进行一般分析。

(一)一次博弈与重复博弈

个人遵守美德不仅获得名声、经济效益还获得消费美德的效用。假定相对于美德效用,放弃美德的直接经济利益更大,则放弃美德更有好处。如图示一次博弈中,若两人都选择遵守,总收益最大,对双方都有好处,但不遵守是A和B的最优策略,由于信息的不通畅或没有惩戒机制,A、B两陌生人之间进行博弈时,最终均衡结果一定是双方都不遵守。

信息不通畅使信息不能共享,他人不合作的惩罚不能实现,随着而来的利益得失也就不存在,同时,信息不通畅,A、B互相不知晓对方的选择,或因信任水平较低选择自利行为,这样的“一次”博弈,个人必定选择不遵守。

但当A、B两人进行重复博弈时,存在着报复机制,A第一次选择不遵守获得12收益,但后续B不再选择与A交往或合作,由此A失去以后的所有可能所得。假设多次交往概率为P,则A共失去8/(1-P)的收益,当8/(1-P)>12时,也即P>25%时,A的选择都是非理性的[4]。这种情况下,A不会为一次所得选择不遵守,A、B之间博弈的(遵守,遵守)就得以達成。

(二)组织内的重复博弈与声誉机制

组织圈子内彼此相互熟识,对每个人行为选择的判断易于识别;相互之间可能会评价某人的品行等,过密的交往使信息得到较快传递或共享;在组织内,声誉机制得以发挥作用,个人重视组织内的声誉,这决定了个人获得更多好处的可能。

1.完全信息

对于关系紧密的成员之间,彼此了解对方的支付函数、特征和各自的历史行动。在组织内,各成员间都有继续打交道的可能性,相互交往是重复博弈的过程。以上述重复博弈的情形为例分析,当P>25%,参与方就会选择遵守美德。这样,博弈结果一定是(遵守,遵守),合作也得以达成。从组织合作角度看,倘若每人都不遵守美德(这里只作假设),重复交往使所有人都受到很大损失,基于整体成本最小化,圈内人不会让这种情形发生,这样组织内的最优选择是所有人都遵守美德,这也就成为相互认同的准则。基于这样的认同,圈内达成默契一致行动,阻止破坏这种准则的事情的发生,也就会排斥破坏组织秩序的成员。

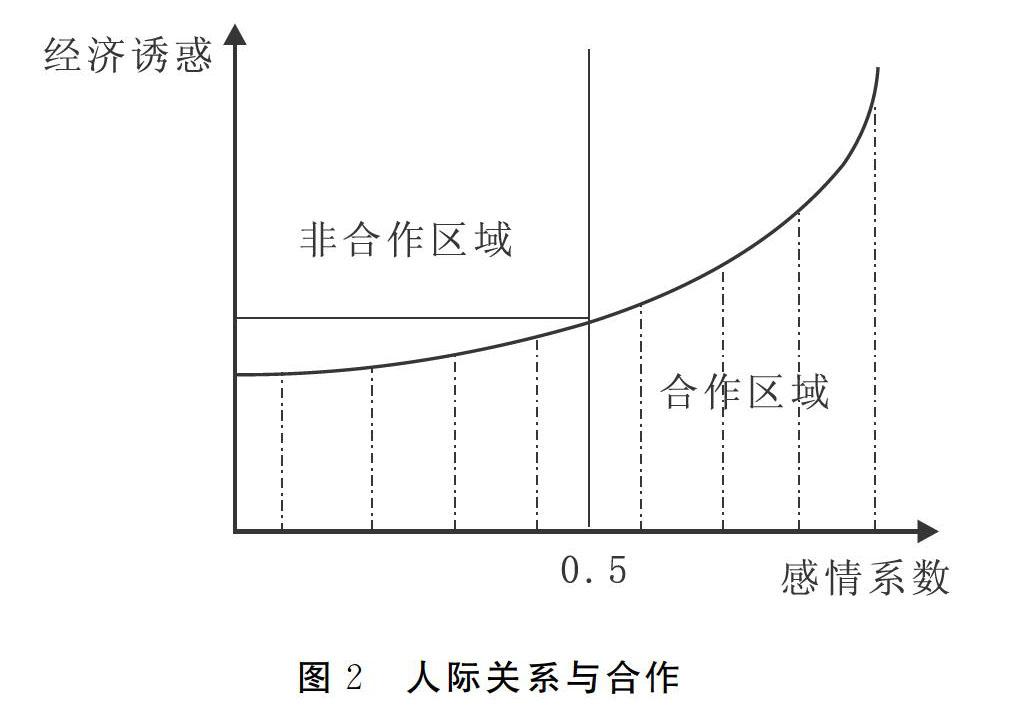

所以,这种重复博弈的结果是交往中共同遵守美德,没有人愿意以短期机会主义所得来冒险违背圈内认同的标准,除非一次所得足够大[5]。比如,某人为一己私利违背美德,其他成员会进行惩罚,或“针锋相对”,或 “冷酷战略”,此人也就在相当长时期内或永久损失了与圈内人合作或求助等带来的好处。如图2所示[6],横坐标的感情系数表明人际关系深浅,感情系数越大,能抵制一次性欺骗的诱惑就越大,如,当感情系数为0.5时,一次性欺骗诱惑小于100,双方可相互信赖,达成合作。关系越好,越是能保持下去,只有经济诱惑足够大时,才有不合作的出现。在这类一次博弈中,A知道B最优选择是不遵守,A知道B知道不遵守是均衡结果且收益为负,A对B的一贯品行很了解,A知道B会重视在圈子内的声誉并会惩罚机会主义行为,A信任B,B对A有同样的认知,为了避免双方共同的损失,一致的信念使共同遵守得以实现,也就有了“心有灵犀一点通”,这在一定程度解释了要好的同事、同学之间关系会越来越好的原因。

2.不完全信息

对于组织内关系并不十分熟悉的成员之间,虽然长期相处,但是并不了解对方的特征、支付函数,这样由KMRW定理的声誉机制,即使有限次重复博弈,双方合作也可以达成。只要参与人重视未来长期利益,每一方在选择行为取向的时候,总会树立起合作的形象[7],遵守美德、讲求诚信等作为一种信号,都是值得合作的表现,而违背则会给对方一种不适合合作的信号。即使一方是性本恶的,为了维持一致的合作形象,有违背动机时也会约束自己的行为保持遵守,在某些情况表现出高道德行为,并会在相当长时间内伪装下去。

由以上得出:因为彼此高度信任和合作的易于达成,为降低交往成本,组织内重复博弈必然达成一致,遵守美德;由于信息共享使个人违背成本提高,即使是不十分熟悉的双方之间,为了声誉和合作,也会选择遵守;行为学上认为,群体标准会成为个人行动准绳,约束个人选择遵守。

(三)社会范围或陌生群体内的一次博弈

1.选择遵守

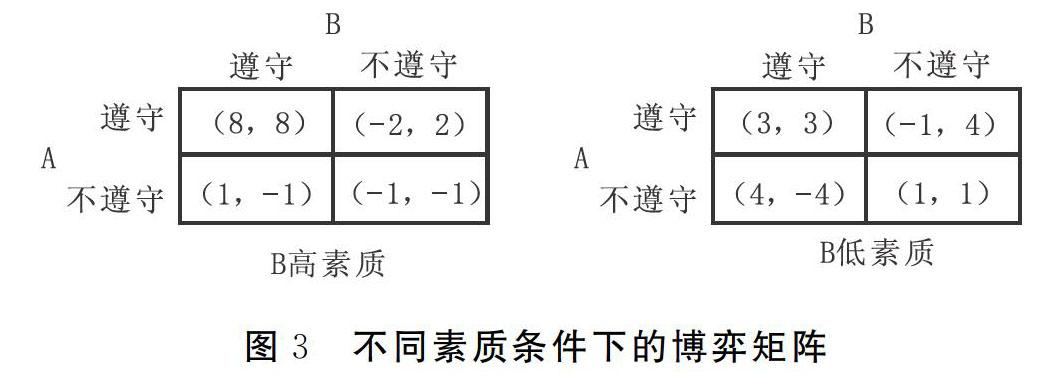

在社会范围内,个人不了解对方的偏好等情况,面对的更多是一次博弈,且会面对更多各种不同情形。假定个人违背美德获得直接经济利益很小或几乎没有,事实上,在很多实际公共活动中,人们之间的交往并不涉及直接经济利益,影响人行为的主要是美德效用动机和公众舆论压力的大小。社会风气较好时,一方面不遵守美德的行为会受到舆论谴责、冷眼相待等的压力,个人支付很小或为负,而选择遵守会得到较大好处,另一方面估计别人为高素质类型可能性更大,自己选择不遵守,并不能获得多少额外好处,则遵守的可能性也就更大。特别地,当个人认为遵守更有好处或成本很小时,即使对方不遵守,也可能会选择遵守美德。这样,对不同支付的判断,对效用、成本、概率的心理评估等直接影响人的选择取向。

行为学理论认为,组织活动使个人养成遵守的习惯,这种行为习惯会影响个人参与社会公共生活的行为,促进个人选择遵守。

互联网等新媒体使信息得以共享,增大了个人在社会上特别在组织的声誉损失等成本,并使遵守得到一定鼓励,促进了社会上陌生人间的一次博弈转化为个人与整个社会的重复博弈,特别是转化为组织内的重复博弈。新媒体作用若得到有效发挥,必然改善社会遵守环境。

2.选择不遵守

与选择遵守情况相反的是,社会风气较差或根据个人具体情况的判断,倘若对方不遵守,自己遵守美德的所得很小甚至为负,而不遵守反而因为保全自身而获得较大好处,如图4中所示,社会风气较差,人们信任度较低,认为对方低素质可能性更大,结果是互不遵守。特别地,当个人因遵守一再受到损失,即使个人有极好品行,也会选择不遵守,比如,对待“搀扶老人”的态度。当涉及与直接经济利益相关的活动时,社会层面的信任水平较低,人们之间很难在没有协定约束情况下,在一次博弈中达成合作,或者很难相信在自己遵守时,别人会放弃不遵守的较大好处而选择遵守。

所以,面对社会层面不完全信息情况时,最终结果取决于人们认为对方多大程度上是高道德素质类型或多大程度会选择高道德素质行动(张维迎,2004,P144)。这样,社会合作实现程度就建立在对别人信任程度基础上。多伊奇分析了群体的形成、信任、冲突的发展、竞争与合作的关系及冲突的解决等问题,得出了信任与囚徒困境合作行为的关系。人们选择信任他人取决于对外部世界的主观态度,不同个体有着不同信念,因而有不同的选择倾向[8]。对他人的信任,有利于走出囚徒困境,而社会上越多人遵守,社会风气越好,信任他人高素质水平程度会更高——如果相信对方会遵守,且经济动机不明显,自己遵守的可能性就更大,这样循环下去,社会风气会日渐改善。

由图2人际关系与合作的模型,将感情系数在社会层面上用人们之间的基本信任程度来代替,演变成概括社会层面合作博弈的曲线图。如图4、图5所示,曲线以下为合作可能区,以上为非合作区。能够抵制的一次博弈经济诱惑随信任程度的提高而提高,但影响程度逐渐减小且有一定限额。信任程度越高,可能合作区域越大,对整个社会而言,风气就越好;而社会风气越好,意味着人的道德水平越高,人之间信任程度也高,合作可能区域越大。整體上,社会风气更好时,抵制最高限额更高,可能合作区域更大。如图2,比如,当信任程度为0.5时,在经济诱惑为10单位以下的水平有合作的可能,而社会风气好时,能抵制的经济诱惑水平相对更高,图3为15;社会风气更好时,信任程度提高,经济诱惑限定更高(由P提高为P水平),合作可能区扩大,同时,人们认为高道德素质类型的人的可能性更高,即低于一定水平的经济动机不足以改变高道德素质人的选择,曲线起点由O点变为O点,使合作可能区进一步扩大。合作可能区并不就是合作区,是否选择合作而共同遵守取决于不同人对外部环境和具体情况的认识及个人带有随机性的选择等,但对整个社会而言,可能合作区越大,意味着不合作区越小,社会交往成本更低,越有利于经济社会发展。

(四)小结和引申

根据以上分析,由组织扩展到整个社会范围后,重复博弈变为一次博弈,在社会范围内,个人对遵守的所得、损失大小和对重复交往机会的估计、对他人的信任程度等因素影响了人的选择,根据不同情况,可能遵守,也可能不遵守。由此进一步做出总结和引申:

第一,根据奥尔森的开创性研究,群体成员数越多,群体越不可能表现出良好集体行动。“选择性激励”(selective incentives)可在一定程度上应对这一问题,但也只能在小集团或几个小集团联合成的大集团中发挥有效作用。当集团过大,“搭便车”行为由于对他人影响过小不会被察觉,或者因惩罚性集体行动成本过高而不能对这种不合作行为做出有效惩戒,这样,有效的合作行为只会存在于小集团中[9]。因而,相对于整个社会范围,组织内较易达成遵守,因为组织内的人数较少且相互熟悉、信任程度较高,同时,重复交往的机率更大,为避免共同的损失,一致协定易于达成。而社会范围内,由于人数多,协商成本高,又几乎都是一次博弈,即使降低交往成本能使所有人获益成为共识,也不能达成一致信念,所以落入了囚徒困境。这也印证了康杜里通过“传染性惩罚机制”对群体诚信问题分析的结果[10]。

第二,在战争、饥荒等极端情形下,狡诈、欺骗手段层出不穷,“没有永远的朋友只有永远的利益”,即使是重复博弈,基于利益考虑,最先不遵守的也一定会获得好处,这种情况,所有参与方都有动机率先不遵守约定,同盟可轻易瓦解。例如,春秋战国时期,诸侯争霸,各种权谋策略、政治手腕、合纵连横等层出不穷;三国时期使用各种计谋,斗智斗勇。

第三,个人选择遵守美德,受美德效用动机、直接经济利益动机影响,在一次博弈时,对于经济发展水平较低的地区,经济动机收益(不遵守)较小,个人更有可能选择遵守美德。以上述一次博弈为例,假定不考虑其他因素引起的矩阵变化,单方面不遵守的收益由12变为2时,(遵守,遵守)成为多重均衡之一;经济水平发达的地区,人们更懂得对规则的遵守,合理秩序内的行动所得更大,美德动机更大,上述一次博弈矩阵中,(8,8)变为(15,15)后,共同遵守变得可能。这也在一定程度上印证了经济偏远地区,民风更显淳朴,发达地区,素质水平更高,而大部分发展中地区道德较为败坏[11]。如右图所示,纵轴代表经济利益或经济发展水平,横轴代表美德效用,二者大小基本决定人的选择,假定存在线性关系。在折线APQ以下为可能遵守区,以上为不遵守区。经济利益或经济发展在A水平以下,遵守得到鼓励。随着经济发展水平的提高,经济利益、美德效用呈现增加趋势,发展水平在B以上时,PQ线右侧部分仍是可能遵守区。而在A、B发展水平之间,M到N之间的斜线阴影区是不遵守区,这正代表处在经济发展中的国家或地区的情况:一方面人们的物质欲望被诱发出来,对高尚情操的向往被对物质的渴望超越;另一方面缺乏必要的制度约束,鼓励了更多的投机行为。

第四,个人在社会活动一次博弈中选择遵守的前提是社会大部分人可能选择遵守,数量众多的组织达成对美德的遵守,使社会层面上有相当一部分人在社会活动中极有可能选择遵守美德,这正是美德动机得以形成效用的社会基础——它使美德成为社会层面的认同,个人也可获得效用。这就是人们常说的“社会上还是好人多”,类似这样一个整体的判断左右个人行为选择。个人经历中遵守美德获益的情形多,选择遵守的可能性也更大,之后社会有更多人因遵守获益,这样不断外延传递,社会风气就会逐渐改良。个人多次因遵守受损,不幸经历使其对这准则、对他人降低信任度,也就会以极大的可能选择不遵守或持两可态度,当越来越多人遇到这种情形,社会风气就会日渐败坏,也可能会使人们选择性地区别对待某些地区或某类事件,使对这些地区或这类事件的态度长久不能恢复。比如,“碰瓷”事件的连续发生使很多人选择对“摔倒老人”视而不见,但这并不妨碍他们在其他方面对美德的认同和遵守。值得提出的是,仍会有人选择相信美德,主动搀扶老人,这是基于社会层面的整体判断和个人信念不同使不同人的选择不同的结果,也正是因为这种“不同的选择”,使人相信社会上存在的遵守“可能”,当大部分人有“可能”遵守时,会增强人的遵守信念,这种特点与演化稳定均衡机制相吻合。

第五,行为习惯通常使个人在社会活动中也会遵守美德,新媒体等的发展,加大了不遵守的损失,这种成本的改变使个人更倾向于遵守,从而强化了美德发挥作用的机制。对于有特定信仰或思想觉悟的国家和地区,即使明白别人不遵守时自己选择遵守会付出一定成本,也会去遵守,有这种信仰的国家和地区社会风气较易维护,社会治理成本相对较低。

第六,传统美德没有直接经济利益惩戒机制,只能通过舆论的力量发挥作用,同时,由于是非边界难以划分,对个人社会活动的信息共享不可能实现,所以声誉机制只能在小范围的圈子内发挥有效作用。而今,自媒体时代的到来、新媒体的发展使一定程度的信息共享得以实现,一定的惩戒机制得以具备,陌生方之间的一次交往可被相关第三方知晓,个人和企业在社会活动中的一次博弈得以转变为对社会的重复博弈,有助于社会美德的遵守。

第七,博弈支付矩阵决定了行动策略组合和各自的最优策略,并影响人的选择和共同遵守的实现,而人与人之间的信任程度则在更一般层面上决定了基于团体理性的合作的实现。在组织范围内,高度信任强化了一致遵守认同,在社会范围内,不同情况下能否达成共同遵守取决于对别人遵守的信任程度,即使交往成本降低对所有人有利,由于信任程度较低,且面对的是一次博弈,对美德的遵守只能在一定程度上维系。信任程度越高,合作程度越高,则社会风气越好,社会风气越好,增强人之间的信任,社会风气得以改良。

三、总结、思考和启发

(一)总结和思考

美德效用动机和经济动机左右了人的行为选择,但所得往往是不可兼得的。由于传统美德是被普遍认同的行为标准,选择遵守美德对大家都有好处,当很大一部分人這样认为并这样去做时,就形成了风气良好的社会,这时,个人在社会活动中成本最小的稳妥选择是遵守美德。遵守美德既存在个体理性又体现群体理性,当个人出于个体理性认为群体多数人会遵守并奉为圭臬,群体理性则得以实现,正是基于这种相互嵌套的个人理性与群体理性关系,使社会公德维持在一定水平。

在组织圈子内,交往成本最小化的一致认同、声誉机制的作用和高度信任等,使组织形成遵守的群体标准,众多组织的遵守使社会上“存在”较广泛的遵守,而这对个人来说,社会活动中很多情况选择美德动机更有益,新媒体和群体标准、行为习惯的影响使相当一部分人在社会活动的一次博弈中选择遵守,这样,社会风气得以维持常态或实现日益改良。对整个社会来说,即使实现交往成本最小化对所有人都有利,社会规模过于庞大使一致遵守很难实现,但只要遵守得以维持在一定程度,社会风气就不会日益败坏。社会风气越好,使更多人更遵守信念或对他人遵守的信任程度更高,美德的作用就得以更好发挥且有助于社会风气的改良。相反,若个人不断因遵守遭受损失,会选择不再遵守,当更多人遇到这种情况并不再遵守后,会使更多原来选择遵守的人遭受损失,这样往复下去,某地区或整个社会风气就会日渐败坏。

人不可能在任何时候、任何情况下只自利或只利他,对实现群体理性的探讨也不是设法使社会实现完全文明自治,群体合作得以在一定程度维系是有利组织发展的。美德遵守程度在一定幅度内波动是社会常态,社会风气在不同时期会出现高低水平不同的动态变化。提高美德遵守程度的有效措施应至少满足以下条件之一:改变一次博弈支付;促进信息传递和共享;设立合理程序建立重复博弈机制;提高社会信任水平。

社会风气与经济发展水平大体呈现U型关系,经济发展水平较低,违背的经济所得少,经济动机小,美德动机得以占主导,所以社会风气普遍较好;经济发达,美德动机更大,遵守秩序的经济动机更大,所以社会风气也很好;在中间发展水平的社会,社会风气较差。中国目前整体上处在快速发展中,正面临着社会风气受到破坏的情况,如何促进人与人之间交往成本的降低和经济活动参与成本的降低,成为中国当前不得不极大关注的问题。

(二)启发

1.维持社会风气

为了维持社会秩序、降低交往成本,需防止社会风气败坏。为此应加强社区等基层单位建设,重视德育发展,促进个人良好行为习惯的养成。对特定事件、特定地区的公众印象采取有力措施进行针对性改善等,以此将社会不和谐程度控制在一定范围内,使社会风气维持在一定水平,以维护传统美德的地位和约束效力。

2.规范和促进新媒体的发展,建立有效社区网络信息平台

新媒体和自媒体的信息发布可降低舆论监督执行成本,增加一次博弈损失,并促进转化为重复博弈。为充分利用新媒体,应促进各类互动平台、社区网站、第三方信息共享和评价平台等的发展,同时进行规范,提高媒体信息可信度。通过推动新媒体发展,提高新媒体效率,降低交易对手方共享信息成本,提高违背方的成本、信誉损失,促进一次博弈转化为重复博弈,增强个人约束社会活动行为的自觉性。

3.确立稳定的产权制度

产权制度的基本功能是提供一个追求长期利益的稳定预期和重复博弈的规则。产权不清,人们就无法也无须为自己的行为承担责任,也无法或不能获得因为守信而获得的长期收益[12]。因而,通过这种制度手段促使人们关注长期利益,可促进人的社会合作。

4.建立健全诚信体系

诚信体系通过惩戒机制使一次博弈支付矩阵发生改变,通过信息征集和共享使重复博弈机制得以发挥作用,从而使参与双方得以在信任的基础上进行经济往来,降低了交易成本、提高了经济效率。健全的诚信体系使人与人之间存在更广泛的信任基础,利于社会风气改良。

5.促进法治建设

美德只是促进社会秩序的引导规范,只有完善的法治才能保证规则作用的发挥,才可以做到有力维护社会和谐秩序与促进经济效率提高的同时实现。

参考文献:

[1][美]弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].彭志华,译.海口:海南出版社,2001.

[2]Robinson,Sandra.Trust and Breach of the Psychological contract[J].Administrative Science Quarterly,1996,(9):574-599.

[3]张维迎.信息、信任与法律[M].上海:三联出版社,2003.

[4]张铁男,马涛,魏升军.诚信社会体系构建的经济学分析[J].商业研究,2008,(1):160-162.

[5]张维迎.博弈与社会[M].北京:北京大学出版社,2013:149-152,297-327.

[6]张维迎.企业家与职业经理人:如何建立信任[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2003,(5):29-39.

[7]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2004.

[8]Deustch,Morton.The Resolution of Conflict:Constructive and Destructive Processes[M].New Haven:Yale University Press,1973.

[9]Olson,Mancur.The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups[M].Mass:Harvard University Press,1965.

[10]M.Kandori.Social Norms and Community Enforcement[J].Review of Economic Studies,1992,(11):59.

[11]文建成.个人理性、社会相互作用和诚信体系的不健全[J].江汉论坛,2011,(12):41-46.

[12]张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002,(10):59-70.

Abstract:The problem of complying with traditional virtues can be treated as an issue of the contradiction of individual rationality and group rationality, which could lead to group cooperation when well solved. Its relatively easy for a small group to keep these goodness, but hardly possible for the whole society. Peoples behaviors are influenced by the utility of virtues and economic benefits relative to virtues. Repeated game and trust mechanism make the mutual compliance of virtual rules possible. According to this, we may find the reasons for public morals improvement and corruption. The development of new media makes it possible for the share of information between strangers, and this feature is beneficial to the solution of prisoners dilemma. At this point, the norm of group behaviors and personal habits also makes a role. All of these analyses contribute to the conclusion that theres a subtle relationship between the level of economic development and obeying virtues in different areas.

Key words: virtue; game theory and information economics; new media; trust; group rationality

編辑:黄航