转化犯的二元价值探讨

2016-10-20陈文昊

陈文昊

摘 要:一方面,转化犯将不符合特定罪名构成要件的行为按照该罪名处理,是法律拟制;另一方面,转化犯在一罪符合特定条件的情况下适用另一罪的法定刑加重处罚,是特殊的结果加重犯。由此看来,转化犯的本质特征在于刑罚升高、处罚加重。反之,倘若转化招致法定刑降低,则不得转化。分则中大量的转化犯在传统理论中对转化前后法定刑缺乏铢量寸度,对转化犯的适用不加限制,导致罪刑不均,因此需要在语词的解释上进行限缩。转化犯概念的重构应当恪守罪刑均衡原则。

关键词:转化犯;法律拟制;罪刑均衡

中图分类号: D924 文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2016)05-0009-08

一、溯源穷流:转化犯的核心命题

(一)转化犯是特殊的法律擬制

法律拟制是指将原本不符合某种规定的行为也按照该规定处理。其目标在于:将针对一构成要件(T1)所作的规定,适用于另一构成要件(T2)[1]。

法律拟制肇始于古罗马法。在古罗马法中,每一项实体权利都有相应的程序性权利作保障,当新的权利义务关系中缺乏某种法定要素时,执法官假设该要素存在,从而赋予当事人相应种类的诉权,这被称为“拟制诉讼[2]”。可以说,古罗马的诉求拟制制度是近现代法律拟制的雏形[3]。在实证法学派眼中,法律是国家意志的体现,因此德国学者彼得·莱尔歇认为:“法律是国家主权者意志的象征,立法者可以将任何虚拟的事物都放进拟制内[4]”。自实证法学派之后,法律拟制由司法领域走入了立法领域。实证主义认为,基于自然法的相对性,行为能够被评价的现实圭臬只能是实在法[5]。这造成了国家权力随意设置价值评判体系的价值虚无主义,一定程度上对纳粹的兴起起到了推动作用。因此在二战之后,人权被广泛反思,法律拟制也受到广泛的限制。例如,新自然法学派的代表人物富勒指出,法律拟制不能超越社会基本的法律底线——“义务的道德”而存在[6]。

法律拟制的价值一方面在于避免法条规定过于繁冗。例如,《刑法》第362条规定:“旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员,在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时,为违法犯罪分子通风报信、情节严重的,依照本法第310条的规定定罪处罚。”如此就可避免重复列举《刑法》第310条窝藏包庇罪的法定刑。另一方面,当拟制情形与被拟制情形在社会危害程度上相当且能够建立起等值关系时,进行法律拟制[7],有利于实现罪刑得当与实质正义。例如,《刑法》第248条规定:“虐待被监管人员致人伤残、死亡的,依照本法第234条、第232条的规定定罪从重处罚”。如果没有该法律拟制,意味着监管人员对被监管人进行殴打、体罚虐待,即使造成被监管人重伤、死亡,最高也只能判处10年以下有期徒刑,这将造成量刑畸轻,有损于刑法的公正性与公信力。因此,立法者对此设置了法律拟制[8]。

显然,转化犯与法律拟制都是一种“决断性虚构[9]”。正如梅因所言:“我现在应用‘法律拟制这一个用语,是要用以掩盖、或目的在掩盖一条法律规定己经发生变化这事实的任何假定,其时法律的文字并没有被改变,但其运用则己经发生了变化。”[10]事实上,转化犯就是法律拟制的一种,在转化犯公式“A罪+特定行为或者事实条件=B罪”中,当符合一构成要件(A)所作的规定,适用于另一构成要件(B)以及B罪的法定刑,因而是一种法律拟制[11]。例如《刑法》第238条第二款的规定,非法拘禁过程中在使用暴力导致他人伤亡的,以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。立法者认为,在非法拘禁过程中,使用暴力致使他人伤亡这种严重的后果,以非法拘禁的法定刑量刑畸轻,因此,通过“转化”使得“罪刑相当”,以满足社会需要。而这种“转化”本身是通过法律拟制实现的。

值得注意的是,法律拟制与转化犯不能完全等同。法律拟制可能导致“出罪化”和“轻罪化”,例如《刑法》第201条第四款规定,逃税罪的行为人经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任。该款规定本身属于法律拟制,其效果是导致处罚的减轻。但与此相反,如后文所述,转化犯的效果只能是导致刑罚的加重适用,这是转化犯相对于一般法律拟制的特殊之处。

(二)转化犯是特殊的结果加重犯

传统观点认为,转化犯与结果加重犯存在区别。二者的区分在于以下方面:第一,转化犯在前罪的基础上增加新的特定要件,发生了罪质的变化,而结果加重犯并未分离出一种新的罪质[12]。第二,定罪量刑上有所不同,转化犯以转化后的罪名定罪,结果加重犯以规定的法定刑定罪[13]。第三,表述上不同,之于转化,《刑法》通常表述为“以……定罪处罚或论处”,就之于结果加重犯,刑法通常表述为“犯前款罪,致……,处……”。第四,转化犯中行为人的故意发生转化,结果加重犯中行为人的故意未发生转化[14]。第五,还有学者以《刑法》第247条为例,指出应当将刑讯逼供过程中致人伤残、死亡的情况认定为结果加重犯而非转化犯。认为一般情况下,只有在刑讯逼供过程中致犯罪嫌疑人或被告人重伤或死亡时,刑讯逼供罪才会被提起。因此刑讯逼供罪均被转化为故意杀人罪、故意伤害罪,使得刑讯逼供罪形同虚设。

笔者对此不以为然,认为转化犯是特殊的结果加重犯。第一,“罪质”一词的含义在刑法理论中含糊不清、言人人殊。即使将其理解为构成要件的符合性,也不能说转化犯使得行为的该当性发生了变化。例如《刑法》第269条规定的事后抢劫,行为在构成要件上只符合盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪的构成要件,不能认为因为转化从而符合了第263条抢劫罪的构成要件。因此,“罪质转化”的说法并不成立。

第二,诚然,转化犯以转化后的罪名定罪,但最终仍然落脚于具体法定刑上。例如,《刑法》第247条第二款规定:“暴力逼取证人证言致人伤残、死亡的,以故意伤害罪、故意杀人罪定罪从重处罚”。《刑法》完全可以规定:“暴力逼取证人证言致人伤残、死亡的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,并从重处罚”。但如上文所述,为了避免规定的繁冗,第247条做出了“以故意杀人罪定罪”的规定,进而适用第232条“处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑”的法定刑。在本质上看,两种规定方式别无二致。

第三,不同语词表述不影响理解。例如,刑法分则中的“出卖”、“贩卖”、“倒卖”不能一律理解为具有不同含义,《刑法》第240条第二款“有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一”中的“贩卖”只能理解为出卖,因为“贩卖”之前还列举了“收买”[15]。而《刑法》第347条第一款“走私、贩卖、运输、制造毒品”中的“贩卖”应当理解为既包括单纯出卖,又包括转手倒卖的情形。由此可见,《刑法》中不同语词也可能具有相同含义。

第四,一方面,转化犯中行为人的故意也可能不发生转化,例如行为人一直持有刑讯逼供的故意,导致被害人死亡的情形。另一方面,结果加重犯中行为人的故意也可能发生转化,例如《刑法》第240条“奸淫被拐卖的妇女”系拐卖妇女罪的结果加重犯,行為人由拐卖的故意转化为强奸的故意,故意的内容显然发生了转化。

第五,将刑讯逼供过程中致人伤残、死亡的情况认定为结果加重犯而非转化犯只是扬汤止沸,不能彻底解决问题。如果在刑讯逼供罪之上设立“致人伤残、死亡”的加重情节,根据该学者的论点:“只有在刑讯逼供过程中致犯罪嫌疑人或被告人重伤或死亡时,刑讯逼供罪才会被提起”。倘若如此,刑讯逼供罪一旦入罪即适用加重情节,基本法定刑便被虚置了。

事实上,如上文所述,如果《刑法》第247条第二款规定:“暴力逼取证人证言致人伤残、死亡的,以故意伤害罪、故意杀人罪定罪从重处罚”,则被认为是转化犯;如果规定“暴力逼取证人证言致人伤残、死亡的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。并从重处罚”,则被认为是加重情节,但两种规定并无本质差别。因此,笔者认为,转化犯是一种特殊的结果加重犯。

(三)定界:转化犯概念循名责实

转化犯概念的界定可谓众说纷纭,争议主要集中在以下几方面:第一,转化前的行为是否必须是犯罪行为?第二,转化犯是否必须存在转化的故意?第三,转化犯是否必须由轻罪向重罪转化?

针对第一个问题,存在肯定说与否定说之对立。前者认为,转化前的行为必然是犯罪行为;后者主张违法行为也可以转化[16]。笔者认为,肯定说与否定说讨论的并非违法行为能否转化的问题,而是违法行为转化为犯罪属不属于“转化犯”的问题。因为违法行为转化为犯罪的现象在我国并非不存在,例如根据《刑法》第362条规定:“在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时,为违法犯罪分子通风报信,情节严重的,依照包庇罪定罪处罚”。如后文所述,讨论转化犯的意义在于比较转化前罪名与转化后罪名的法定刑,协调法定刑配置,恪守罪刑均衡原则,但在违法行为转化为犯罪的情形下则不存在该问题。因此,笔者认为,对于“转化前的行为是否必须是犯罪行为”的争论并无实际意义,违法行为转化为犯罪的情形不必在转化犯中讨论。

针对第二个问题,肯定说主张基础行为必须是故意[17],否定说主张基础行为可以是过失[18]。笔者认为,虽然我国《刑法》中不存在典型的前行为为过失的转化犯,但存在基本犯为过失的结果加重犯。例如《刑法》第132条铁路运营安全事故罪规定:铁路职工违反规章制度,致使发生铁路运营安全事故,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。如上文所述,转化犯是一种特殊的结果加重犯。因此,承认过失犯罪可以成为转化犯的基础行为具有意义。因此,笔者不承认转化犯必然存在转化的故意,转化犯的成立甚至无需行为人具有故意。

针对第三个问题,笔者认为,转化犯的本质在于法定刑的加重,否则不成立转化犯。首先,如前文所述,转化犯是一种特殊的结果加重犯,因而转化的效果只可能是适用更重的法定刑。其次,从刑事政策上看,当正常的归罪原则难以充分评价行为人的主观恶性和行为的社会危害性等,刑法便设置法律拟制加以严惩,避免量刑畸轻。再次,如果法律需要减轻处罚,大可不必通过设置转化犯。在可以设立“封闭特权条款”减轻处罚的情况下,不必进行法律拟制,因为后者毕竟是对法律可预测性的破坏。最后,我国的转化犯多针对处罚必要性较高的情形,例如《刑法》第269条规定了事后抢劫罪。立法机关出于一般预防的考虑,旨在传递一个信息:“穷寇不可妄动”,这便是事后抢劫罪的刑事政策根据[19]。由此可见,转化犯的设置是为了表明,法律对特定行为在出现特定情况时更为严厉的否定性评价。

据此,笔者将转化犯定义为:一犯罪符合一定条件,经法律规定转化为另一种更为严重的犯罪,适用更重的法定刑。换言之,如果转化后降低处罚,则不得转化。例如,《刑法》第248条规定:“虐待被监管人员情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;虐待被监管人员致人死亡的,依照故意杀人罪定罪处罚”。问题在于,如果虐待被监管人员致人死亡,在以故意杀人罪定罪处罚时能否适用“情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑”的法定刑?笔者持否定回答。根据《刑法》第248条的条文来看,“虐待被监管人员致人死亡”重于“虐待被监管人员情节特别严重”的情形,所以在量刑上应当重于“三年以上十年以下有期徒刑”。因此在适用故意杀人罪的法定刑时,只能适用“死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑”,不能适用“三年以上十年以下有期徒刑”,否则不符合转化犯的本质特征。

二、解构:分则中的转化犯检视——以罪刑法定为视角

上文分析了转化犯的本质特征,即转化后法定刑的升高。下文以此为核心逐一剖析《刑法》分则中的转化犯及其法律适用情况。

(一)《刑法》第238条非法拘禁中“使用暴力致人死亡,依照故意杀人罪处罚”

对《刑法》第238条第二款非法拘禁中“使用暴力致人死亡”的内涵有不同解读。有学者认为,这里的“致人死亡”包括过失与故意的主观心态[20]。有学者认为,这里的“致人死亡”仅包括故意杀人,因而《刑法》第238条第二款系注意规定[21]。笔者认为,非法拘禁罪中的“致人死亡”不包括故意杀人,只包括非因非法拘禁行为本身导致的过失致人死亡。

首先,认为《刑法》第238条第二款的“使用暴力致人死亡”包括故意杀人的情形不妥。因为在非法拘禁过程中故意杀人的,本应当将刑讯逼供罪与故意杀人罪数罪并罚。而如果认为第238条第二款的“使用暴力致人死亡”包括故意杀人,转化后只能以故意殺人罪一罪处罚。换言之,转化会导致处罚更轻,不符合转化犯的本质条件,因而故意杀人的情形不在转化犯之内。正如有学者所说:第238条第二款的拟制旨在严厉禁止在非法拘禁中导致他人重伤或死亡,而如果认为“使用暴力致人死亡”包括故意杀人,得出的结论是,第238条第二款的拟制反而减轻了处罚,这显然不妥。

其次,这里的“致人重伤或死亡”不包括拘禁行为本身导致的被害人重伤、死亡。因为第238条第二款前半段同时规定:“犯前款罪,致人死亡的,处十年以上有期徒刑”。应当将前半段的致人死亡理解为非法拘禁行为本身导致的死亡,例如捆绑被害人的绳子太紧导致其窒息的情形。而将后半段“使用暴力致人死亡”理解为非法拘禁以外的行为导致的过失致人死亡,例如在非法拘禁过程中殴打被害人不慎导致其死亡的情形,以作区分。并且,从处罚上来看,前半段的“致人死亡”适用“十年以上有期徒刑”的法定刑,后半段的“致人死亡”直接适用故意杀人罪的法定刑,最高可以处死刑。应当认为,后半段的“使用暴力致人死亡”应当是比非法拘禁行为本身更严重的行为方式,才能符合罪刑均衡原则。

综上所述,《刑法》第 238条非法拘禁中“使用暴力致人死亡”仅限于非因非法拘禁行为本身导致的过失致人死亡,只有该部分成立转化犯。

(二)《刑法》第241条第五款“收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,依照拐卖妇女、儿童处罚”

原本,如果没有《刑法》第241条第五款的规定,收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,应当认定为收买被拐卖的妇女、儿童罪,与拐卖妇女、儿童罪数罪并罚。所以一般认为,第241条第五款是转化犯的规定,将原本应当并罚的两罪转化为拐卖妇女、儿童定罪一罪论处。但如果将其视为转化犯,转化的结果是导致处罚更轻,如上文所述,这显然不合适。

将《刑法》第241条第五款视为转化犯的依据有以下几点:第一,拐卖妇女、儿童罪的行为包含了“收买”的行为方式,因而以拐卖妇女、儿童罪一罪论处,不会不当减轻处罚[23]。第二,这种情形比以出卖为目的收买妇女、儿童后又出卖的主观恶性更轻,客观危害更小。如果对该类行为进行数罪并罚的话,处罚反而更重,因而不当。

对此笔者并不赞同。第一,以上观点有意无意混淆了“收买”的含义。诚然,可以认为拐卖妇女、儿童罪的行为包含了“收买”的行为方式,但这里的“收买”仅指以出卖为目的的收买,以出卖为目的而收买后出卖的,以拐卖妇女、儿童罪一罪论处,当然不存在问题。问题在于,不以出卖为目的的收买能否与出卖行为评价为一个行为?如果没有第241条第五款的规定,显然是不能的。因此,该观点并未正面回答第241条第五款是否成立转化犯的问题。

第二,以出卖为目的收买妇女、儿童后又出卖的情形,与不以出卖为目的收买妇女、儿童后产生出卖目的又出卖的情形相比,不能得出前者主观恶性更大的结论。因为后者产生了两个犯意,符合两个不同罪名的构成要件,处罚上不必然比前者更轻。例如,以盗窃为目的故意侵入他人住宅实施盗窃的,应当认定为盗窃罪;以非法侵入住宅的故意侵入他人住宅后产生盗窃故意又实施盗窃的,应当将盗窃罪与非法侵入住宅罪并罚。后者的处罚更重。因此,不能认为《刑法》第241条第五款通过设置转化犯以实现罪刑均衡。

笔者认为,《刑法》第241条第五款系注意规定而非法律拟制。从条文位置来看,第241条第二款规定:“收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照强奸罪定罪处罚”。显然,这里的“依照强奸罪定罪处罚”仅指“强行与其发生性关系”的后行为,而对于“收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系”整体上应当将收买被拐卖妇女、儿童罪与强奸罪实行并罚,而非以强奸罪一罪认定。第241条第三款、第五款也应当做同一理解。因此,“收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,依照拐卖妇女、儿童罪定罪处罚。”仅指出卖的后行为依照拐卖妇女、儿童罪定罪处罚,而对于“收买被拐卖的妇女、儿童又出卖”的整体行为应当将收买被拐卖的妇女、儿童罪与拐卖妇女、儿童罪并罚。不能理解为转化犯,从而认定为拐卖妇女、儿童罪一罪。

有学者的反驳意见在于:第一,《刑法》第241条第四款规定了数罪并罚,因此第五款就不应当是数罪并罚的规定。第二,第五款与第二、三款不同,使用了“又”的语词,表明应当将“收买被拐卖的妇女、儿童又出卖”整体上转化为拐卖妇女、儿童罪[24]。

笔者认为:第一,既然《刑法》第241条第四款也是注意规定,则法律完全可能在第四款之后再设数罪并罚的注意规定,在文义上并无矛盾。第二,这里的“又”只起到语气调节作用,并不表示并列,如果第241条第四款规定:“收买被拐卖的妇女、儿童,出卖的”,难免与用语习惯相悖。事实上,将第241条第四款中的“又”理解为“后”并无不妥,例如第351条第一款“经公安机关处理后又种植的”中的“又”与“后”同义。

综上所述,《刑法》第241条第五款只是注意规定,并非关于转化犯的规定。因此收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,应当实行数罪并罚。

(三)《刑法》第247条第一款规定:“刑讯逼供致人伤残、死亡的,依照故意杀人罪、故意伤害罪从重处罚”

《刑法》第247条规定,刑讯逼供致人重伤的,以故意伤害罪定罪处罚。这里的“致人重伤”包括故意伤害的情形与刑讯逼供中的过失致人重伤,否则会造成罪刑不均衡。

例如,甲为了逼取口供而对被监管的犯罪嫌疑人进行殴打、体罚、虐待,导致被害人重伤。乙为了泄愤而对被监管的犯罪嫌疑人进行殴打、体罚、虐待,导致被害人重伤。如果认为“致人伤残、死亡”不包括过失致人重伤、死亡的情形,甲成立刑讯逼供罪,不能转化为故意伤害罪,因而只能认定为刑讯逼供罪基本刑与过失致人重伤的想象竞合犯,最高刑为3年有期徒刑。乙成立虐待被监管人员罪,不能转化为故意伤害罪,因而只能认定为虐待被监管人员罪的加重情节与故意伤害罪的想象竞合犯,最高刑10年。仅仅因为殴打目的不同造成法定刑如此之大的差异并不合适。

也许有学者认为,造成上述不协调的原因在于立法对刑讯逼供罪与虐待被监管人员罪的法定刑配置不协调。前者只有“三年以下有期徒刑或者拘役”一档基本刑,后者另设“三年以上十年以下有期徒刑”的加重刑,因此立法应当修改。但笔者认为,如果将“致人傷残、死亡”解释为包括过失致人重伤、死亡的情形,则刑讯逼供过失致人重伤与虐待被监管人员过失致人重伤的情形均认定为故意伤害罪,不会出现罪刑不均衡的现象,也不必要修改立法。

因此,《刑法》第247条的“致人重伤、死亡”包括故意伤害、故意杀人的情形与刑讯逼供中过失致人重伤、过失致人死亡的情形,而故意伤害、故意杀人的情形属于注意规定;过失致人重伤、过失致人死亡的情形属于转化犯。

(四)《刑法》第253条第二款“犯私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪而窃取财物的,依照盗窃罪从重处罚”

对于《刑法》第253条第二款“犯私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪而窃取财物的,依照盗窃罪从重处罚”的理解在刑法理论界言人人殊。笔者认为,对该款的理解必须以罪刑均衡原则为核心。

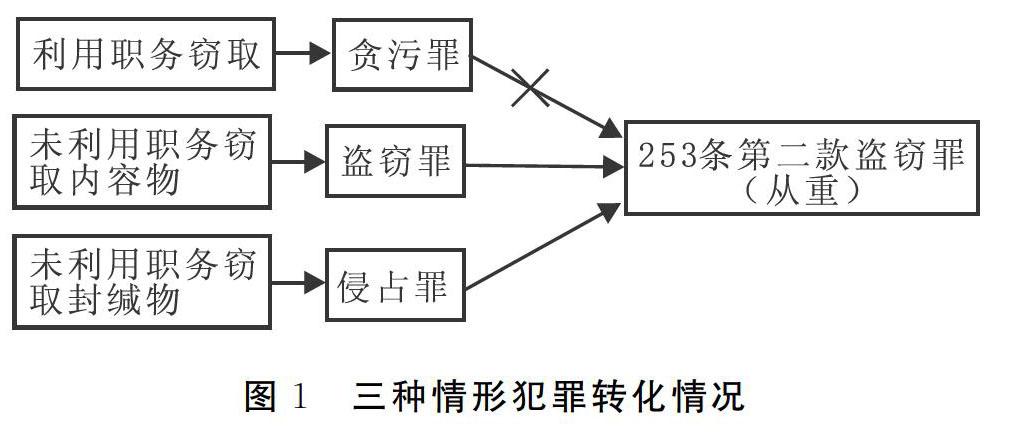

根据《刑法》第253条第一款的规定,犯私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪的主体只能是邮政人员。因此,如果没有第二款规定,“犯私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪而窃取财物”存在三种情形:第一,邮政人员利用职务上的便利窃取财物的,因为邮政人员本身属于国家工作人员,故而成立贪污罪。第二,邮政人员未利用职务上的便利窃取邮件的内容物的,因为内容物由被害人占有,成立盗窃罪。第三,邮政人员未利用职务上的便利窃取封缄物整体,即未拆封的邮件本身的,成立侵占罪。如上文所述,法律设立拟制或转化犯的目的在于加重处罚,如果发现转化后的犯罪比转化前更轻,则不得转化。就“犯私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪而窃取财物”的三种情形而言,贪污罪的法定刑高于盗窃罪,因而不能转化;盗窃罪转化为盗窃罪从重处罚,实际上升高了处断刑,可以转化;侵占罪转化为盗窃罪,系处罚的加重,可以转化。由此可见(图1),应当将《刑法》第253条第二款的规定理解为仅限于邮政人员非利用职务便利窃取财物的情形,如果行为人利用职务便利窃取财物的,直接认定为贪污罪,不能适用该款转化犯的规定。

综上所述,《刑法》第253条第二款“犯私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪而窃取财物的,依照盗窃罪定罪从重处罚”中,只有未利用职务便利窃取财物的行为可以适用转化犯的规定,转化为盗窃罪。

(五)《刑法》第269条事后抢劫

《刑法》第269条规定,犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照抢劫罪定罪处罚。笔者认为,该条是关于转化犯的规定,但转化必须符合加重处罚原则。

根据《刑法》第269条,转化前存在盗窃、诈骗、抢夺行为,以及使用暴力或者以暴力相威胁的行为,后行为可能触犯故意杀人罪、故意伤害罪、过失致人死亡罪、过失致人重伤罪等。与前面的盗窃、诈骗、抢夺罪实行并罚。而转化后仅成立抢劫罪一罪。此时,需要比较转化前与转化后罪名的法定刑。例如,甲在实施盗窃后,为了抗拒A的抓捕,明知会造成A死亡而放任结果发生,对A使用暴力,导致A死亡。转化前应当将盗窃罪与故意杀人罪实行并罚,如果适用第269条关于转化犯的规定,转化后以抢劫罪致人死亡定罪。然而,转化后的刑罚适用比转化前更轻,这是因为:一方面,虽然故意杀人罪与抢劫致人死亡的法定刑相同,但转化前,故意杀人罪还与盗窃罪实施了并罚;另一方面,即使故意杀人罪与抢劫致人死亡的最高刑、最低刑相同,但在刑种的排列顺序上,故意杀人罪以死刑为首选刑种,也是刑法分则中唯一以死刑为首选刑种的罪名,因而被公认为违法性与有责性最重[25]。因此,在上述情形下不应当转化,对甲以盗窃罪与故意杀人罪数罪并罚。

再如,学界已基本达成共识的是,虽然《刑法》第269条只规定了盗窃、诈骗、抢夺三种前置罪名,但普通抢劫包含了盗窃罪的所有要素,因此普通抢劫也可以成为转化抢劫的前置罪名,否则违背罪刑均衡原则[26]。问题在于,如果乙实施抢劫行为,取得财物以后为了抗拒抓捕故意将B打成重伤。转化前应当将普通抢劫罪的基本刑与故意伤害罪数罪并罚,而转化后适用抢劫罪的基本刑,即“三年以上十年以下有期徒刑”,因此转化的结果是减轻了处罚。在此情况下,不应当适用《刑法》第269条转化犯的规定,应当对乙以普通抢劫罪与故意伤害罪并罚。

综上所述,在《刑法》第269条所规定的转化犯的适用上,必须满足加重处罚的原则,否则不得转化,而应当数罪并罚。

(六)《刑法》第196条第三款“盗窃信用卡并使用的,依照盗窃罪处罚”

《刑法》第196条第三款规定,盗窃信用卡并使用的,依照盗窃罪定罪处罚,对此条款的性质,学界众说纷纭。如果没有该条款的规定,首先,盗窃信用卡本身不成立盗窃罪,因为信用卡本身价值甚微,不值得刑法评价。其次,盗窃信用卡后使用的情形分为两种,对自然人使用的,成立信用卡诈骗罪;对机器使用的,因为机器不能“受骗”,只能认定为盗窃罪。由此看来,《刑法》第196条第三款似乎是将盗窃信用卡后对自然人使用的情形拟制成了盗窃罪。

但问题在于,从信用卡诈骗罪的法定刑设置来看,“数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑”。盗窃罪的法定刑设置为:“数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑”。由此可见,信用卡诈骗罪的法定刑高于盗窃罪。但如前文所述,转化犯设置的目的是升高法定刑,如果将《刑法》第196条第三款视为转化犯的规定,由信用卡诈骗罪转化为盗窃罪,反而降低了法定刑。因此,笔者主张将“盗窃信用卡并使用的,依照盗窃罪定罪处罚”理解为仅包括转化导致法定刑升高的情形,如果转化导致处罚降低的,不适用该款规定,仍以信用卡诈骗罪定罪处罚。例如,根据《刑法》第169条的规定,对信用卡诈骗数额较大的“并处二万元以上二十万元以下罚金”,而盗窃罪条款并无对罚金数额的限制。因此,若要对行为人处于二十万以上罚金,只能适用盗窃罪的条款,此时适用第196条第三款转化犯的规定。但如果转化的结果是导致处罚降低,则不适用该法律拟制,仍然以信用卡诈骗罪定罪处罚。

(七)《刑法》第333条第二款“非法组织卖血罪,对他人造成伤害的,依照故意伤害罪处罚”

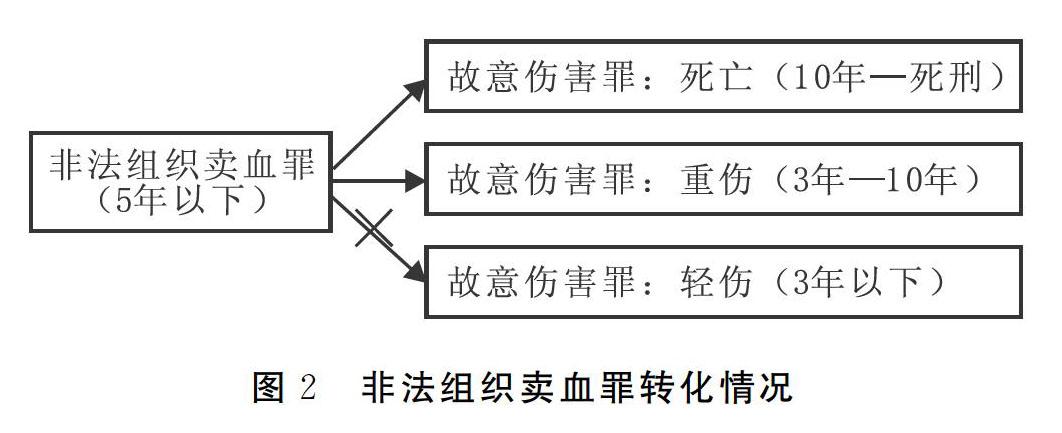

《刑法》第333条规定,非法组织卖血罪,对他人造成伤害的,依照故意伤害罪定罪处罚。问题在于,在非法组织卖血导致他人輕伤的情况下,会造成罪刑不均衡的情形。例如,甲组织他人卖血,根据《刑法》第333条第一款的规定,处五年以下有期徒刑。乙组织他人卖血,导致他人轻伤的,根据《刑法》第333条第二款的规定,应以故意伤害罪论处,处三年以下有期徒刑。这显然不符合罪刑均衡原则:组织卖血没有导致轻伤的,最高刑五年有期徒刑,导致轻伤的,最高刑三年有期徒刑。

换言之,在非法组织卖血造成轻伤的情形下,如果转化成故意伤害罪处罚,会导致法定刑的减轻,这不符合转化犯的本质特征。因此,应当将第 333条规定的“对他人造成伤害”理解为不包括轻伤。非法组织卖血导致轻伤的不能认定为故意伤害罪,只能依据非法组织卖血罪处罚(见图2)。

三、结语——罪刑均衡下的转化犯反思与出路

罪刑均衡原则以报应主义与功利主义为哲学基石。“以眼还眼、以牙还牙”作为最原始的罪刑均衡,体现了报应主义的思想内核。报应刑论以实现社会公正为宗旨,以同罪同罚为公正的标志[26],一方面要求同等事物同等对待,另一方面要求不同事物区别对待,体现为对刑法梯度的要求。在功利主义者眼中,犯罪与刑罚如同价目表,而这张价目表遵循罪刑均衡原则而设计。只有重罪重刑,轻罪轻刑,公民才确信不同犯罪会带来不同的社会危害并受到不同的刑法处罚,因而不会去实施重罪。如果轻罪重刑,重罪轻刑,公民就会宁愿犯重罪而不愿犯轻罪[27]。

当代刑法中,罪刑均衡呈现为罪刑法定的实质侧面。大谷实教授指出:“根据罪刑法定原则的罪刑均衡的要求,对轻罪处以轻罚是理所当然的[28]”。在罪刑均衡的要求下建立起罪与刑之间阶梯式的对应关系,正为刑法教义学所要求[29]。

转化犯理论的重构,应当以罪刑均衡原则为标尺。法律设置转化犯的目的在于升高法定刑、加重处罚,因此,如果转化的结果导致处罚减轻,则有悖于罪刑均衡原则。如上文所述,如果认为组织卖血导致轻伤的情形可以适用《刑法》第333条转化犯的规定,会导致“组织卖血没有导致轻伤的,最高刑五年有期徒刑,导致轻伤的,最高刑三年有期徒刑”,这显然不妥。因此,转化犯的适用上必须以罪刑均衡为标尺,合理解释分则中的语词,才能得出较为合理的答案。

总结而言,转化犯的本质特征在于刑罚升高、处罚加重。反之,倘若转化招致法定刑降低,则不得转化。分则中大量的转化犯在传统理论中对转化前后法定刑缺乏铢量寸度,对转化犯的适用不加限制,导致罪刑不均,因此需要在语词的解释上进行限缩。只有以罪行均衡为标尺,将成文法的完善与落实相勾连,社会实效的衡量与法律宽严相济的考虑相结合,才能得到妥当的答案。

参考文献:

[1][德]Karl Larenz.法学方法论[M].陈爱娥,译.台北:台北五南图书出版公司,1996:160.

[2][古罗马]优士丁尼.法学阶梯[M].第二版.徐国栋,译.北京:中国政法大学出版社,2005:138.

[3][德]弗里德利希·卡尔·冯·萨维尼.论立法与法学的当代使命[M].许章润.译.北京:中国法制出版社,2001:22.

[4][德]彼得·莱尔歇.法律上的拟制技术[M]//P.爱森受,G.泽格.德国法律地位——在国内与国际法上.顾思平,译.北京:中国大百科全书出版社,1996:215.

[5]周啸天.行为、结果无价值理论哲学根基正本清源[J].政治与法律,2015,(1):39.

[6][美]富勒.法律的道德性[M].北京:商务印书馆,2005:7.

[7]刘宪权,李振林.论刑法中法律拟制的设置规则[J].中国刑事法杂志,2013,(9):15.

[8]刘宪权,李振林.论刑法中法律拟制的法理基础[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2014,(4):80.

[9]孙光宁,武飞.转化犯性质研究——法律拟制的视角[J].西安外事学院学报,2007,3(1):84.

[10][英]梅因.古代法[M].沈景一,译.北京:商务印书馆,1959:16.

[11][日]西原春夫.刑法的根基与哲学[M].顾肖荣,译.北京:法律出版社,2004:140-141.

[12]王仲兴.论转化犯[J].中山大学学报(哲学社会科学版),1990,(2):34.

[13]王俊平.转化犯及相关立法研究[J].河南省政法管理干部学院学报,2002,(1):92.

[14]赵炳贵.转化犯与结果加重犯——兼谈刑讯逼供罪的立法完善[J].2001,(1):38.

[15]张明楷.刑法分则的解释原理[M].第二版.北京:中国人民大学出版社,2004:358.

[16]杨旺年.转化犯探析[J].法律科学,1992,(6):37.

[17]王彦,黄明儒,张杰.试论转化犯的概念与基本特征[J].国家检察官学院学报,1999,(1):32.

[18]肖中华.论转化犯[J].浙江社会科学,2000,(3):43.

[19]林东茂.刑法综览[M].第五版.北京:中国人民大学出版社,2009:304.

[20]莫洪宪,刘夏.刑讯逼供转化犯问题研究[J].山东警察学院学报,2010,(4):49.

[21]赵秉志,许成磊.刑讯逼供罪中致人伤残、死亡的理解与认定[J].河南省政法管理干部学院学报,2004,(4):51.

[22]李会彬,董涛.收买被拐卖的妇女、儿童罪若干疑难问题探析[J].铁道警官高等专科学校学报,2013,(5):53.

[23]张明楷.刑法学[M].第四版.北京:法律出版社,2011:802.

[24]陈洪兵.论“抢劫致人重伤、死亡”[J].法学论坛,2013,(5):103.

[25]张明楷.刑法学[M].第四版.北京:法律出版社,2011:854.

[26]李永升.论罪刑相适应原则的理论基础[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2005,(2):35.

[27]马克昌.近代西方刑法学说史略[M].北京:中国检察出版社,1996:82-94.

[28][日]大谷实.刑事政策学[M].黎宏,译.北京:法律出版社,2000:24.

[29]陈庆安.论刑法漏洞的存在与补救——兼论“以刑入罪”之隐忧[J].政治与法律,2010,(7):32.

Abstract:On the one hand, transforming crime take crimes which do not accord with components as specific crimes.On the other hand, transforming crime raise the penalize of anther crime, therefore is the special aggravated offence.From this angle, the essence of transforming crime is the rise of punishment, if it leads to lower punishment, transforming crime can not be conformed. Many crimes in the criminal law which are taken as transforming crime lack further consideration and the limit of transforming crime, and leads to the unbalance of crimes and punishment,thus,the meaning should be restrained.transforming crime must accord with balance of crimes and punishment.

Key words: transforming crime; legal fiction; balance of crimes and punishment

編辑:鲁彦琪