从“社会共同需要”思想到“共需品”理论

——对西方“公共产品”理论的批判性超越*

2016-10-20杨静

杨静

Yang Jing

(Academy of M arxism,Chinese Academy of Social Sciences,Bei j ing 100732)

从“社会共同需要”思想到“共需品”理论

——对西方“公共产品”理论的批判性超越*

杨静

社会共同需要;共需品;民生建设;西方公共产品理论

基于马克思“社会共同需要”思想,同时借鉴西方马克思主义城市理论,结合对西方“公共产品”理论的批判,本文尝试从理论上提出社会主义“共需品”的基本内涵、特性及供给的理论框架,以指导我国民生建设,破除西方“公共产品”理论的误导,实现人民的共建共享发展。社会主义“共需品”理论指明,“共需品”具有社会性、整体性、共享性和发展性四大特性,要遵循效率的整体性、公平的普及性、发展的前瞻性原则实现供给,在社会主义市场经济条件下“共需品”供给本身就是节制和驾驭资本的一种有效手段,要从建设以民生为导向的公共财政制度、建立国企利润全民共享制度、深化行政体制改革为财政减负三个方面着手解决我国事关民生的“共需品”供给问题,实现经济社会的和谐稳定发展。

一、引 言

进入新世纪以来,随着社会利益结构的不断分化与重组,如何持续、有效地改善民生,使经济发展成果普遍惠及广大人民群众,已成为影响我国社会发展、稳定以及改革方向的重大战略问题。改善民生的政策措施需要科学的理论指导,当前在民生建设最重要的经济领域,学术界存在以西方“公共产品”理论为指导的倾向。虽然西方“公共产品”理论有一定的合理性,但我国民生建设是西方从未有过的实践,要充分认识到以其为指导存在的理论、实践误区及弊端:从理论上看,西方“公共产品”理论是维护资本主义基本制度的产物,根本目的是为了实现资本的利润最大化,与社会主义以“人的全面自由发展”为根本目的有着本质区别;从实践上看,我国近些年的教育、医疗等市场化改革实践弊端不断显现,其中不乏见到以西方“公共产品”理论尤其是以“市场失灵”作为划分政府市场供给边界为指导所带来的改革误区及严重后果。

事实上,马克思关于“社会共同需要”思想才是指导社会主义民生建设的理论依据,能够涵盖和超越西方“公共产品”理论。后来西方马克思主义城市理论对具有“集体消费”特征的共同需要产品在资本主义制度中存在的供给矛盾进行了深入的分析。在此基础上,我国有学者提出社会主义城乡“空间共享”的思想,指出了我国的新型城镇化要避免资本主义城市化异化为城市资本积累和少数人攫取财富的工具。[1](121-122)

中共十八大报告把保障和改善民生提到了前所未有的高度,指出要“实现发展成果由人民共享、促进人的全面发展①在马克思的论著中,“社会需要”范畴所涵盖的内容要远远大于“社会共同需要”范畴,如他还提出“社会需要即从社会生产和交换中产生的需要”。(参见《马克思恩格斯全集》,第30卷,第524页,人民出版社,1995年)。可见“社会需要”与“社会共同需要”两者所指内容并不完全一致,不能将两者等同,而是“社会共同需要作为社会需要的有机组成部分”。(参见何振一:《理论财政学》,第11页,中国财政经济出版社,2005年)。,中共十八届五中全会又进一步指出“共享是中国特色社会主义的本质要求”。在此背景下,本文尝试通过深入研究马克思“社会共同需要”思想以及西方马克思主义城市理论对资本主义城市化的批判,并结合“空间共享”思想所蕴含的解决中国民生基本需要问题的价值取向,从唯物史观出发对马克思的“社会共同需要”思想进行阐释与拓展,构建社会主义“共需品”理论,以期指导当代社会主义中国的民生保障和改善问题。

二、马克思主义“社会共同需要”思想的演进

(一)马克思的“社会需要”思想

马克思的“社会共同需要”思想主要见于其需要理论,也被称为“社会一般需要”,或简称为“社会需要①在马克思的论著中,“社会需要”范畴所涵盖的内容要远远大于“社会共同需要”范畴,如他还提出“社会需要即从社会生产和交换中产生的需要”。(参见《马克思恩格斯全集》,第30卷,第524页,人民出版社,1995年)。可见“社会需要”与“社会共同需要”两者所指内容并不完全一致,不能将两者等同,而是“社会共同需要作为社会需要的有机组成部分”。(参见何振一:《理论财政学》,第11页,中国财政经济出版社,2005年)。”。马克思认为需要是人类社会发展的初始动因,从需要的主体来看,有“个人需要”和“社会需要”之分。从唯物史观出发,“社会需要”是一个随着社会生产条件不断发展的历史范畴。在生产力水平极为低下的原始社会,由于生产资料公有制占统治地位,没有私有观念,“个人需要”与“社会需要”是合二为一的。但是伴随分工和私有制的出现,“个人需要”与“社会需要”不断分化,两者之间的矛盾冲突也开始普遍起来,并日益表现为私人利益与共同利益的冲突,“随着分工的发展也产生了单个人的利益或单个家庭的利益与所有互相交往的个人的共同利益之间的矛盾”,[2](P536)而不得不借助“国家”这个“虚幻的共同体”来维护共同利益,“正是由于特殊利益和共同利益之间的这种矛盾,共同利益才采取国家这种与实际的单个利益和全体利益相脱离的独立形式,同时采取虚幻的共同体的形式”来调节“个人需要”与“社会需要”的矛盾,防止冲突的升级与失控。[2](P536)

但是无论是“个人需要”还是“社会需要”都需要通过消费社会产品得以满足,这就有赖于社会产品在不同需要主体之间的分配,“在任何一种社会生产(例如,自然发生的印度公社的社会生产,或秘鲁人的多半是人为发展起来的共产主义的社会生产)中,总是能够区分出劳动的两个部分,一个部分的产品直接由生产者及其家属用于个人的消费,另一个部分即始终是剩余劳动的那个部分的产品,总是用来满足一般的社会需要,而不问这种剩余产品怎样分配,也不问谁执行这种社会需要的代表的职能”。[3](P993-994)不过马克思认为满足“社会需要”的社会产品应率先从“集体的劳动所得就是社会总产品”中扣除,也即在初次分配阶段就应该根据不同的需要对社会产品进行分配,比如“用来应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保险基金”、“用来满足共同需要的部分”以及“为丧失劳动能力的人等等设立的基金”等等。[4](P432-433)在满足“社会需要”的产品分配中,一方面,要看到社会产品的多寡取决于一个社会的生产力发展水平,因而使得“社会需要”具有了客观性;另一方面,在阶级社会中,“社会需要”的满足程度“本质上是由不同阶级的互相关系和它们各自的经济地位决定的”。[3](P202)“社会需要”体现的社会性要求我们一方面要清醒地认识到“社会需要”满足背后所折射出来的不同社会形态的特殊生产目的;另一方面要从社会属性出发认识满足“社会需要”的社会产品,而远非西方“公共产品”理论那样只是简单地从产品的自然属性入手分析。由此可见,在马克思的“社会需要”思想中,相对于“个人需要”的满足重在实现个人的生存与发展,“社会需要”的满足则重在维持一个社会有机体的存在与发展,维护一种社会制度和秩序的正常有序运转。

不仅如此,马克思还进一步将“社会需要”分为三大类:第一类是作为共同生产条件的社会需要,这类需要主要由公共工程的提供来满足,主要涉及铁路、供排水等基础设施;第二类是作为共同消费条件的社会需求,这类需要主要由公共服务的提供来满足,主要包括教育、社保多个层面;第三类是作为共同生产条件、共同消费条件服务的社会需要,这类需要主要由公共管理的提供来满足,主要涉及政府行政管理等内容。从马克思有关“社会需要”的分类中可以看出,满足“社会需要”的社会产品和服务通常具有整体性和共享性,而满足“个人需要”的社会产品与服务通常具有可分性和独享性。但是,“个人需要”和“社会需要”并不是截然对立的,而是能够在一定的条件下相互转化的,尤其是伴随一个社会生产力的发展以及社会基本制度的变革而发生改变的。这突出地表现在满足“社会需要”供给主体的选择上。对此,马克思指出,虽然“社会需要”涉及共同利益,与国家这个社会代表供给有着天然的内在联系,但是并不必然完全由国家供给,伴随社会生产力发展水平的不断提高,可以实现由“私人企业结成自愿的联合”供给。[5](P679)

从马克思“社会需要”思想中可以看出,“社会需要”的基本内涵是指在某一特定历史条件下,一定社会范围内关系到一个社会有机体存在和发展的共同需要。这种需要是要服务于一个社会特有的生产目的的,因而与这个社会的基本制度密切相关,这就要求我们必须从社会属性出发认识满足“社会需要”的社会产品和服务。通常,“社会需要”得到满足时往往会带来利益上的共享,正是这种利益上的共享不断维护了一个社会有机体的生存与发展,以及一种基本制度的发展与完善。

(二)西方马克思主义学者对“社会共同需要”思想的发展

西方马克思主义学者关于“社会共同需要”的思想贯穿于其城市理论体系中,主要体现在其运用马克思主义的基本观点和方法对资本主义城市化进程即空间生产的目的及动因等问题的分析中,还集中体现在其城市“集体消费”理论的论述中。

1.关于“社会共同需要”思想的基本内涵。

“集体消费”是美国学者曼纽尔·卡斯泰尔斯针对城市问题提出的一个研究概念。卡斯泰尔斯首先强调了“集体消费”与城市的关系,认为城市是“集体消费”实现最有效最便利的空间形式,然而城市问题以及城市社会运动的出现也恰是由“集体消费”不足引发的矛盾而导致的。在资本主义工业化大生产条件下,随着人口的日益集中,维持劳动力生产和再生产的基本条件,即住房、交通工具的供应以及接受教育培训、医疗保健等的集体消费主要在城市环境得到提供。在满足“集体消费”的过程中,他认为交通、住房、教育和医疗等方面的供给因相对无利可图越来越成为国家事务;这种由国家满足的集体消费,因支出巨大而存在供给不足的危机,从而引发城市政治冲突,导致城市社会运动的出现。[6](P451-454)

卡斯泰尔斯还进一步从马克思主义有关消费方式本质上取决于生产方式的观点出发,论证了“集体消费”与生产方式的关系。卡斯泰尔斯认为,消费首先是作为劳动力再生产的方式;其次,消费也是作为阶级关系在产品分配上的反映;再次,消费同样是作为生产方式内社会关系的再生产。[6](P455)

从上述卡斯泰尔斯有关“集体消费”理论的分析逻辑与理论要点来看,关于“社会共同需要”思想的基本内涵已略具雏形。首先,“集体消费”概念本身就已经蕴含了“社会共同需要”的基本属性。所谓“集体消费”一方面有别于以“个人消费”为特征的常规消费,另一方面也突出了满足“集体消费”供给方式上的整体性特征。其次,在内容上,卡斯泰尔斯明确界定了以“集体消费”为形式特征的“社会共同需要”产品就是住房、交通、教育、医疗保健等社会保障和公共福利产品。再次,在满足“社会共同需要”的产品供给方式上,卡斯泰尔斯强调了资本主义国家职能的作用及其局限。一方面,“集体消费”产品是资本实现劳动力的再生产和利润的最大化的手段,但同时也是社会大众的基本生活需要;另一方面,“集体消费”的产品在资本主义生产关系下,相对无利可图,从而形成了国家对集体消费的生产、分配和管理职能。这种职能的基本特征是国家干预,这种干预的背后体现着两种社会力量,即资本和社会大众。[7](P148)

2.对资本主义满足“社会共同需要”供给属性的分析。

西方马克思主义学者针对资本主义在城市化阶段的最新发展形态,即资本的“三次循环”进行了深刻的分析,对资本主义满足“社会共同需要”供给属性的考察就蕴含在这一分析过程之中。

法国学者亨利·列斐伏尔早在上世纪60年代末,就指出在资本主义制度下城市空间不再是自然空间而是社会空间(生产关系再生产的场所),自然空间从使用价值进入了交换价值而被进行着普通的买卖。[8](30-31)由此,列斐伏尔对资本循环进行了区分,即存在资本在生产领域流通的第一循环,和资本在土地、道路和建筑物等空间中投入的第二循环,第二循环为第一循环中过度积累的资本找到了空间投资出口。

受列斐伏尔思想的影响,英国学者大卫·哈维在审视城市化进程中进一步区分了资本主义生产条件下的三种资本循环:第一循环,资本用于普通商品的生产;第二循环,资本用于固定资产和消费基金项目;第三循环,资本对科学技术的研发投入以及对劳动力再生产所需的各项社会开支的投入。对于前者,其直接目的是扩大科学技术在生产领域中的应用,促进生产力的发展;对于后者,包括一方面,根据资本的需要和标准,直接用于改善劳动力素质的投入(如教育、卫生)。另一方面,主要是针对同化、整合和镇压劳工力量的投入,如对意识形态、军队建设的投入等等。[9](P3-108)

哈维认为,第一循环为第二循环创造了条件,是资本积累在空间领域的延续,但第三循环则是阶级斗争的结果,通过国家干预加大对第三循环的投资。但是,随着城市化进程的推进和社会经济的发展尤其是分工体系的发展,资本第三循环中的利益驱动投资属性也日益凸显。对此,哈维指出,资本主义城市化本身是资本积累的重要形式,客观上构成资本主义再生产的基本条件,也就是说资本主义城市化即空间生产是资本积累过程在空间领域的延续或拓展。

根据哈维有关“三次资本循环”的理论划分,教育、卫生等社会保障和公共福利的投入等社会开支,显然属于“第三次资本循环”的投资范畴。根据哈维的论证,这种对“社会共同需要”产品的投资,虽然具有改善劳动力的素质和提升社会大众生活福利水平的客观功能,但其根本属性在于这种投资的目的性是为了维系和改善资本主义生产方式的运转与发展,最终是为资本服务的。从历史发展的事实来看,伴随社会阶级矛盾的缓和以及社会分工的深化,“社会共同需要”产品的投资利润空间逐渐提高,受利益驱动的资本投资所占比例会逐渐提高,国家直接投资开始有序退出。这表明,资本主义国家投资的领域主要限定在那些资本相对无利可图,且又为资本统治与发展所需要的产业与部门,包括但绝不仅仅限于“社会共同需要”产品。而随着经济形态的演变与发展,一旦这些产业和部门的利润空间扩张,资本投资立即会取代国家投资。这种“第三次资本循环”过程中的资本主义国家经济职能与资本关系的历史事实再一次揭示了资本主义生产本质的不变性。

综合上述分析,西方新马克思主义城市理论关于“社会共同需要”的思想是以资本主义资本积累及以此为目的的劳动力再生产进程为主线的,以阶级分析方法系统把握资本主义城市化过程中的主要矛盾,理论重心侧重于解释和批判资本主义城市化进程中在空间“社会共同需要”领域所产生问题的表现、本质及存在的问题。这种对资本主义满足“社会共同需要”供给属性的揭露和批判,对于我们展开对社会主义条件下有关民生建设的理论探讨具有重要启示。

三、社会主义“共需品”理论:对西方“公共产品”理论的批判性超越

“社会共同需要”的满足表现为消费具有一定特征社会产品,对此西方主流经济学用“公共产品”概念表述,并形成一套较为系统的理论。但是西方“公共产品”理论存在严重的局限,以此为理论依据来指导我国的民生建设实践,必然带来市场经济的盲目性、短期性和破坏性,从而导致社会主义建设方向的偏差。

(一)西方“公共产品”理论的局限

“公共产品”在西方主流经济学语境中是为满足公共需求、为了社会公共利益由公共部门即政府提供的一种产品,公共产品的供给是资本主义国家经济职能的重要内容之一。公共产品具有非竞争性和非排他性,这两个特性的存在导致市场机制本身无法解决这类产品的供给,存在供给的市场失灵,但是这些产品却又对于市场机制充分发挥作用不可或缺,因而需要由政府来提供,这就是西方“公共产品”理论的基本思想。但是深入分析可以发现,以“非竞争性”和“非排他性”作为界定公共产品的标准,首先脱离了唯物史观,这一标准不是从人的“社会共同需要”在不同社会发展阶段的表现差异和发展趋势出发,而是仅仅从导致“市场失灵”的原因出发,难以科学动态地看待公共产品所具有的社会本质属性。其次,以“非竞争性”和“非排他性”为标准界定公共产品,必然导致公共产品涵盖范围的缩小或者界定的混乱,因为满足“社会共同需要”的社会产品并不只具有“非竞争性”和“非排他性”的特征。此外,表面上看,西方“公共产品”理论是为满足公共需求、增进社会公共利益而服务的,但究其实质还是为了维护资产阶级统治、维持资本主义生产关系,因而对于指导社会主义实践存在着本质、目的和手段上的局限性。

一是本质的局限性。资本主义本质上要满足资本的利益,因此看似社会普通大众的公共需求,只有成为符合资产阶级利益需求并为资产阶级共同利益服务时,才能成为一种能被满足的需求,也就是说某种公共产品只有在给整个资产阶级带来的收益大于损失的时候,它才能被有效供给。[10]在资本主义私有制下,只有资产阶级把其“特殊社会”的需求上升为社会的普遍需求,把其局部的资产阶级利益上升为社会的公共利益,把资产阶级追求原则上升为社会的普遍原则,社会普通大众的公共需求和公共利益才能满足和维护。[11]

二是目的的局限性。资本主义经济体系以市场逻辑为基础,以资本增殖为目的。[12]公共产品由于其特性无法完全纳入市场体系,但资本主义国家提供公共产品的目的却是尽量消除公共产品对市场体系运行的阻碍,让市场进一步发挥作用。公共产品的供给仅仅是从满足劳动力生产和再生产的现实需要以及顺畅资本主义市场经济运行出发,不断缓和阶级矛盾、调节社会生产关系的产物,最终目的还是要服务于资本积累和资本增殖的现实需要。如果一旦出现民生目标与资本利益的冲突,资本主义首要满足的必然是资本利益的需要。这一点已在前述西方马克主义城市理论对资本主义空间生产的批判中得以深刻的揭露。

三是手段的局限性。西方资产阶级经济学者迷信市场的力量,如果能借助市场力量解决的问题就一定要排斥政府的介入和干预,尤其是公共产品的供给,这种倾向伴随20世纪80年代新自由主义经济学大行其道而尤为明显,甚至提出了以更市场化的手段来弥补“市场失灵”、市场可以取代政府的主张。[13]这种理论的出发点源自于对市场效率的追求,而把公平正义放在次要位置,这种以单一市场替代逻辑解决公共产品供给问题的手段显然无法实现社会发展的多重目标,而无论这种公共产品的供给是否关乎于公平正义,是否为广大民众所共同需要,这就导致只从市场效率的角度考量政府供给的经济职能,而忽视公共产品的社会属性进而否定政府供给的政治职能与社会职能。总之,西方“公共产品”理论遵循的资本逻辑和市场逻辑从未发生改变。

(二)社会主义“共需品”的内涵、特性与供给原则

1.“共需品”的内涵。

“公共产品”理论的局限性与其概念的狭隘性有着密切的关系。“公共产品”仅仅从物品本身自然属性出发,忽略了物质资料生产具有的历史性和社会性。从唯物史观出发,无论何种社会形态的“社会共同需要”的满足都必须通过一定的社会产品供给来实现,这类社会产品从本质上说是“在一定社会经济条件下,以一定范围内的社会共同需要为出发点,为了维护和促进一个社会有机体与社会基本制度发展和完善的一类产品”。这类社会产品可以称之为“共需品”,它是自然属性与社会属性、共性与个性的统一,其社会属性起着决定性作用。

从“共需品”的社会属性出发,必然导致不同社会形态“共需品”内涵的区别。在资本主义市场经济条件下,“共需品”表现为市场无力解决,但在资本再生产循环中不可或缺的社会产品,即“公共产品”。在社会主义条件下,经济发展以“人的全面自由发展”为目的,“共需品”表现为效率、公平、发展目标相统一的社会产品,其中内含了公平正义共享的社会主义价值属性,是社会主义区别于资本主义的重要特征。在根本目的上,社会主义“共需品”的供给最终是要服务于人的生产与发展需要,从而有别于资本主义条件下最终服从和服务于资本需要。这是我国社会主义基本制度在“共需品”供给问题上的必然要求与具体体现,也是社会主义“共需品”与资本主义“公共产品”的本质区别。

从社会主义本质和目的出发,可以将社会主义条件下的“共需品”内涵进一步拓展界定为“在社会主义条件下,为满足一定范围的社会共同需要,维护社会公平正义,实现社会利益共享,以维护和促进社会主义社会及其基本制度发展和完善的社会产品。”

2.社会主义条件下“共需品”的特征。

用于满足“社会共同需要”的“共需品”一方面体现了生产力进一步发展的要求,另一方面代表了民生的共同需要,最终服务于实现“人的全面自由发展”。这种本质和目的决定了“共需品”所具有的基本特征,即社会性、整体性、共享性和发展性。

(1)社会性。满足“社会共同需要”的“共需品”首先是一个社会生产关系的范畴,体现了一个社会基本制度发展的根本要求。“共需品”具有社会发展的规定性,在特定的社会发展阶段受到生产力和生产关系的双重制约,不仅体现了生产力发展对生产关系的要求,还充分地发挥着社会生产关系的调节作用。可以说,满足“社会共同需要”的“共需品”是调节生产力与生产关系矛盾的重要手段,也是缓解社会矛盾的重要途径。

(2)整体性。满足“社会共同需要”的“共需品”作为一定社会形态派生的社会性要求,表现为一种整体性需要。这主要表现在两个方面:一是这种需求反映了社会在发展中整体上遇到的生存与发展问题,因而以“共同需要”的形式反映出来,对于这种需要的满足必须在社会发展的范畴中进行整体性供给。二是“社会共同需要”的一致性。特别是在社会主义条件下,由于全社会发展目标与方向的一致性,满足“社会共同需要”的“共需品”具有合乎生产力发展和社会进步的一致性,因此具有更加突出的整体性。

(3)共享性。满足“社会共同需要”的“共需品”是社会产品分配的一种途径,但与市场机制形成的效率优先分配体制不同,“共需品”分配强调公平、正义,以共享为原则。在社会主义条件下,“社会共同需要”所具有的一致性,是实现共享的必要条件。

(4)发展性。满足“社会共同需要”的“共需品”是一个社会历史范畴,其内涵和范围必然会随着社会发展的变化而不断变化。首先,“共需品”内涵和范围的变化体现了生产力发展的客观要求。其次,“共需品”会随着生产关系的调整而发生变革,当社会体制、机制的矛盾和问题以“社会共同需要”的不同形式表现出来时,就需要通过多种供给“共需品”的方式和途径来解决。因此,“共需品”作为生产力与生产关系矛盾表现最为突出和重要的领域,在社会主义条件下,就必然要求一方面不断解放和发展生产力,另一方面要同时深化改革进一步调整社会主义生产关系,从而不断满足发展变化了的“社会共同需要”。

3.社会主义“共需品”供给原则。

从基本内涵和基本特性出发,社会主义“共需品”供给原则主要体现在效率、公平、发展目标的统一,具体说就是效率的整体性、公平的普及性、发展的前瞻性。

效率的整体性就是社会主义“共需品”以实现经济整体效率为原则,“共需品”的供给范围要大大超越西方的“公共产品”界定的范围,因此在社会主义市场经济条件下,共需品的供给与管理不仅要以完善市场机制为目标,更要从经济整体均衡的角度协调生产、分配、交换与消费的各个环节。

公平的普及性就是在社会主义市场经济条件下,以普及化的原则供给“共需品”,以满足“社会共同需要”为目标。由于社会主义条件下个人目标与社会目标的整体一致性,普及性的“共需品”供给能够协调全社会生产协作关系,实现更高水平的经济效率。

发展的前瞻性是指社会主义“共需品”作为社会发展的必要条件,不是作为市场无法协调的“市场失灵”的补救措施形式出现而被动供给,而是在社会发展的过程中要实现有计划、系统性有效供给,以更好地发挥其对经济发展和社会进步的牵引作用。

社会主义市场经济条件下的“共需品”供给的复杂性在于它是一种社会目标和经济目标的交织、耦合。作为社会目标,如前所述,它主要体现的是一种维护社会发展与基本制度的国家责任。而作为经济目标,需要考虑的主要是资源配置效率问题,即如何能利用有限的经济资源实现“共需品”更多、更好的供给。在供给上,市场机制解决的仅仅是资源配置效率问题,而由此所衍生的社会低收入群体“买不起房”、“看不起病”、“上不起学”的问题则属于社会问题,解决社会问题则有赖于依靠履行国家职能的政府来解决。在社会主义市场经济条件下,市场机制作为一种相对高效的资源配置方式仅仅是实现社会主义发展目标的一种手段或工具而不是目的,这就必然要求对资本进行有效的驾驭和节制。在这个意义上,社会主义“共需品”供给本身就是节制和驾驭资本的一种有效手段之一。

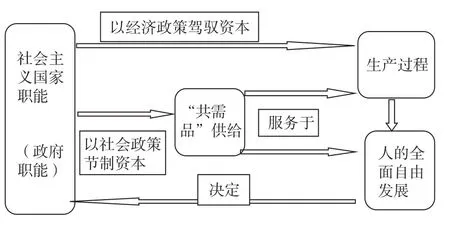

根据这些原则,社会主义“共需品”的供给完全不同于西方“公共产品”。具体而言,社会主义市场经济要以经济政策驾驭资本,以社会政策节制资本,从“社会共同需要”出发供给“共需品”,以服务于社会主义生产、分配、交换与消费的过程,以实现“人的全面自由发展”目标。如图1所示。

图1 社会主义“共需品”供给

四、改善民生、完善社会主义“共需品”供给亟待解决的问题

社会主义“共需品”理论的出发点和落脚点是建立在马克思主义关于社会主义本质和生产目的上的。对照现实,我国现阶段关于民生领域的许多政策就其性质来说也是与此相符的,比如城市廉租房的建设与供给,社会基本养老保险制度和基本医疗保险制度的建立与完善等等。但是,毋庸讳言,上述民生政策的社会保障程度及其受益覆盖范围还是非常有限的,并没有惠及广大人民群众。在当前形势下,深化改革,构建“共需品”尤其“生存需要共需品”的供给体制,真正使人民共享经济发展成果,已经成为我国当前阶段社会主义制度自我完善的具体要求之一。从社会主义“共需品”理论的基本要义出发,保障上规模的、持续的“共需品”供给水平,在当前阶段,亟需深化以下几个方面的改革与制度建设工作。

1.建设以民生导向为主的公共财政制度。

由于“共需品”尤其“生存需要共需品”主要是由国家以财政投入保障供给的,因此建立和完善符合社会主义方向的公共财政制度是不断完善社会主义“共需品”供给体系的基础。[14]此处我们把公共财政的含义仅仅限定为:针对“社会共同需要”的财政支出制度。换句话说,要侧重于对国家财政支出结构的公共性考察,即使是在以维护资本利益为最高宗旨的资本主义国家,为缓和阶级矛盾,其国家财政用于教育、医疗、养老等民生保障性质的所谓“公共产品”支出比例也达到了一定的规模水平。据《国际统计年鉴》等有关资料显示,美国用于民生财政支出占其全部支出的比例为60%左右,欧洲平均略高于美国,北欧的瑞典等国家这个比例高达80%左右,俄罗斯为30%左右,印度也在15%左右。我国是社会主义国家,经济发展的最终目标是为了提高广大人民群众的生活水平。因此,我国社会主义公共财政制度建设的根本目标就是以法律的形式规定各级政府财政支出中用于教育、医疗、社保等民生支出的最低比例,以保障社会“共需品”供给的基本规模。

2.建立国企利润全民共享制度。

我国社会主义制度的经济基础是社会主义公有制,其中国有企业在法律上确定为全民所有。因此,在社会主义“共需品”供给的财源保障上,我们拥有更大的优势。既然我国宪法已经明确规定了国有企业,尤其是中央直属大型国有企业的所有权属于全民所有,那么,国企利润按有利于民生保障支出上缴一定的比例就是理所当然,合理、合法的。因此,根据我国的制度框架,建立国企利润全民共享制度可以由全国人民代表大会通过立法规定国有企业利润的上缴比例,并设立专业化民生主权基金,负责管理、运营国企上缴利润,专款专用,基金收入全部用于民生支出。该基金直接对全国人大及其常委会负责,运作过程透明、公开,接受全社会监督。

3.深化行政体制改革为财政减负。

根据财政部有关国家预决算历史数据,我国财政支出构成中,用于政府自身运转的支出比例相对较高。因此,在社会主义“共需品”供给制度建立和完善的过程中,减少行政开支是扩大“共需品”供给的必要条件。近些年不断见诸报端的所谓“三公消费”,虽然没有权威的统计数据公布,想必其规模不小。中共十八大之后,中央新领导集体强力反腐,清除“四风”,深得民心。因此,借反腐之势深化政府行政管理体制改革,通过强化纪检监督和审计审查,在制度层面上把住政府支出的“钱袋子”是其中的关键内容之一。

总之,根据社会主义“共需品”供给理论的框架,通过深化改革,开源节流,扩大民生投入,建设上规模的社会保障体系,有效改善全国人民尤其是落后地区和弱势群体的生活境遇,既符合共同富裕的社会主义方向,也有利于提振内需,促进产业结构的战略性调整,改变经济发展模式,实现经济社会的和谐、稳定发展。

[1] 武廷海,张能,徐斌.空间共享——新马克思主义与中国城镇化[M].北京:商务印书馆,2014.

[2] 马克思恩格斯文集[M].第1卷.北京:人民出版社,2009.

[3] 马克思恩格斯文集[M].第7卷.北京:人民出版社,2009.

[4] 马克思恩格斯文集[M].第3卷.北京:人民出版社,2009.

[5] 马克思恩格斯文集[M].第2卷.北京:人民出版社,2009.

[6] Castel ls,Manuel.The Urban Question:A Marxist Approach[M].Cambridge M ass.:MIT Press,1977.

[7] 高鉴国.新马克思主义城市理论[M].北京:商务印书馆,2007.

[8] 亨利·列斐伏尔.空间与政治[M].李春译.上海:上海人民出版社,2015.

[9] Harvey David.The Urban Experience[M]. Oxford U K and Cambridge U SA:BlackwellPubl ishers,1989.

[10] 胡钧,贾凯君.马克思公共产品理论与西方公共产品理论比较研究[J].教学与研究,2008,(2).

[11] 杨静.马克思主义视角下的西方公共产品理论批判性解读[J].教学与研究,2009,(8).

[12] 罗伯特·L·海尔布隆纳.资本主义的本质和逻辑[M].马林梅译.北京:东方出版社,2013.

[13] 杨静.新自由主义“市场失灵”理论的双重悖论及其批判——兼对更好发挥政府作用的思考[J].马克思主义研究,2015,(8).

[14] 何振一.理论财政学[M].北京:中国财政经济出版社,2005.

Yang Jing

(Academy of M arxism,Chinese Academy of Social Sciences,Bei j ing 100732)

[责任编辑 陈翔云]

From the Thought of“Com mon Need of Society”to the Theory of“Com mon Needed Goods”——The Critical Transcendence of Western“Public Goods”Theory

com mon need of the society;com mon needed goods;construction of the people,s livelihood;theory of the western public goods

Based on M arx,s“com mon need of society”ideology,referring to the urban theory of the W estern M arxism and combining the criticism of the western theory of“publicgoods”,this thesis tries to put forward the theoretical framework of socialist“com mon needed goods”about the basic connotation,the characteristic and the supply,in order to guide the construction of our country,s people,s livelihood.This theory indicates that socialist“com mon needed goods”has social,integrated,shared and developmental characteristics.W e should follow the integrity of efficiency,popularity offairness and the forward-looking principle of developmentto achieve supply. U nder the condition of socialist market economy,the supply of“com mon needed goods”is an effective means to control capital.From the construction of public finance system based on the people,s livelihood,establishing the system of SO E profits shared by all nationals,and deepening the reform ofthe administrative system to reducefinancial burdens,we willsolve the supply problem of“com mon needed goods”which are related to the livelihood of the people,in order to achieve the economic and social developmentin a harmonious and sustainable way.

杨静,中国社会科学院马克思主义研究院副研究员,经济学博士(北京100732)。

* 本文系中国社会科学院创新工程“当代资本主义与世界金融危机研究”资助项目。