弥漫之气:中国古代关于瘟疫“致”与“治”的思维模式

2016-10-14于赓哲

于赓哲

弥漫之气:中国古代关于瘟疫“致”与“治”的思维模式

于赓哲

形象语言的特性决定了中国古代思维模式强综合、弱分析、强调整体性、直觉性的特点,瘟疫“致”与“治”的观念中“气”观念就是其产物。借助“气”大范围存在且具流动性的特点,瘟疫的各项特质可以得到解释,而且可以实现与荣卫气血思想的无缝衔接。早期人体外的气多指气候,而隋代注病观念注意到了邪气的人际传染,有了初步的细分、精分思想,但宋代以《圣济总录》为代表的官方医著用五运六气学说预言未来疾病,却是个机械的退步。明代吴有性的戾气论突破伤寒和五运六气成说,并明确指出了口鼻为传染渠道,使得治疗更有针对性,这是逻辑思维发展的体现,但仍然归属在“气”的概念之下。“气”的内涵不断被阐释、被置换,被加以正反两方面的利用。水、火、德行等具备弥漫性特点的物质或秉性往往也成为抵抗瘟疫的手段。围绕瘟疫问题上弥漫性物质(秉性)的左右逢源,充分展现了中国传统思维模式的特点。

瘟疫;气;致;治;医学史

把握古人思维模式对历史研究的重要性不言而喻。在瘟疫问题上,医家和民众的思维无不反映中国式思维的特点。民国以来中国古典医学深受西方医学冲击,因此医学史研究者的旨趣与其他自然学科史(例如物理、数学、天文等)不同,那些学科在科学进入之后全部“皈依”,唯医学仍坚持其阵地,但从业者(包括学科史研究者)心态已发生重大变化。笔者曾指出:“在西学强大压力下,即便是古典医学的拥护者也在不自觉中受到了西方医学的巨大影响,从而形成了如此的思维模式:在对西医强大压力进行反弹的时候,传统医界实际上是在照着西医的样式反复阐明自身的‘科学性’,在站到西医对面的同时也成为其映像(Abbildung),从而反证了西医的统治力。”①于赓哲、梁丽:《古典医学的西学镜像》,《人文杂志》2013年第3期。

对于疾病尤其是传染病成因的认识就有这样的历程。唯有今天在接受了西学洗礼之后,才能借助“他者”的眼睛重新审视这个过程。这是一个不得已的过程,因为现代中医领域的重大问题都缘起于科学的进入及其映照。不必强调孰优孰劣,起码要承认有了“他者”的映照,“我者”才有了轮廓边际,“问题”才得以构成。西方自古希腊时代就高度重视概念的精确,这一切缘于西方语言是“声音语言”,有别于汉语这种形象语言,“由于声音语言内部的紧张,必须不断掌握外部世界的固定性、寻找声音的根源,以形成概念及观念。——不同于中国语言的积聚性,西方语言是意义的重新界定;不是用一种语言重复说明外在世界,而是不断发明新的名词以不断重新界定外在世界。这正是西方理性主义的理想。西方强调固定不变的指谓,每个意义必须加以固定而不能积聚,于是能够产生多元的理论体系、概念系统、理论架构。中国语言则不同,如‘阴阳观念’,几乎可以指代说明一切。强调语言的积聚性,这正是中国语言的特征。西方强调刚性定位、固化指谓(rigid designation),根据固定规则以对外在事物进行重新界定,重新系统化,于是产生逻辑思维方式和科学思维方式”*张岱年、成中英等著:《中国思维偏向》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第195-196页。。而今站在现代思维的角度(不可讳言的是所谓现代思维是以西方思维为基础发展而来的)来审读中国古代医学,必然会时常有感于古人概念、逻辑与今人的巨大反差。

本文将以瘟疫问题为例,分析中国古代瘟疫致病观大略的演变过程,并且分析古人在对抗瘟疫时对弥漫性物质的依赖。兹事体大,非本文可以备述,故紧扣古人瘟疫观的一条主线即“气”加以论述。瘟疫观的演变正可以展现传统思维的特点。以往的医学史研究更多关注医学理论自身的发展,但社会思维模式和社会背景对气的思维的影响却不可忽视,本文将在这方面试论之。

一

《章太炎医论》总结古代之致病观:“人之病也,自非七情过差,及直犯水、火、兵刃、木、石、虫、兽,与夫饮食、床笫之过,则必以风为长。”*章太炎:《章太炎医论》,北京:人民卫生出版社,1957年,第38页。张嘉凤总结了古人所认为的六种疾病相染的途径:一,与病人的直接接触;二,与病人长时间或近距离的接触;三,在特定地点参加特定活动;四,异常的气候与环境变化;五,饮食;六,遭鬼排击*张嘉凤:《“疾疫”与“相染”——以〈诸病源候论〉为中心试论魏晋至隋唐之间医籍的疾病观》,李建民主编:《生命与医疗》,北京:中国大百科全书出版社,2005年,第406页。。可知,在这六项之中,第一、二、三、四都与气有着某种关联,具体到传染病方面更是如此。气就是这林林总总概念的联系纽带,它是传统唯象思维的产物,不是物理学意义上的气,而是一种弥漫性物质,中国古代对传染病的认识无论从哪方面来说都是气论的产物。

《庄子·知北游》:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。……故曰:‘通天下一气耳。’”*陈鼓应:《庄子今注今译》,北京:中华书局,1983年,第559页。所谓“通天下一气耳”,的确可以看作是那个阶段生命观的基础。有关先秦时期“气”的发展演变,尤其是气与生命和人体的关系,黄俊杰《孟子》第三章*黄俊杰:《孟子》,台北:东大图书公司,1993年。,余英时《论天人之际——中国古代思想起源试探》*余英时:《论天人之际——中国古代思想起源试探》,北京:中华书局,2014年。及《东汉生死观》*余英时:《东汉生死观》,上海:上海古籍出版社,2005年。,小野泽精一、福永光司、山井涌编《气的思想——中国自然观与人的观念的发展》*[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编:《气的思想:中国自然观与人的观念的发展》,李庆译,上海:上海人民出版社,2007年。,本杰明·史华兹(Benjamin I. Schwartz)《古代中国的思想世界》*[美]本杰明·史华兹:《古代中国的思想世界》,程钢译,刘东校,南京:江苏人民出版社,2008年。,杜正胜《形体、精气与魂魄——中国传统对“人”认识的形成》*杜正胜:《形体、精气与魂魄——中国传统对“人”认识的形成》,《新史学》第二卷第三期(1991年),第1-65页。等均有较为详细的论述。例如杜正胜文梳理了从周至汉代对于人体认识,逐渐由表及里的过程,并推断出战国中期建立了身体生理学中基础的五脏系统,人体构成中“气”是其核心,基于此,人与自然和谐的宇宙观和生命观也得以建立。

疾病尤其是传染病的确和气候、时令有很大的关联性,这也符合古人的观察能力,那么将各种传染病的起因置入“气”的框架之内是情有可原的,六淫的观念由此诞生。《左传·昭公元年》:“天有六气,淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明,过则为灾。阴淫寒疾,阳淫热疾,风淫末疾,雨淫腹疾,晦淫惑疾,明淫心疾。”*杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局影印本,1980年,第2025页。《素问·至真要大论》又说:“六气分治。”*本社编著:《黄帝内经素问》,北京:人民卫生出版社,1963年,第503页。即一岁之中有风、热、湿、火、燥、寒六种气候分治四时,这里“气”已经明显被赋予了与“气候”类似的意味。同书《天元纪大论》:“寒暑燥湿风火,天之阴阳也,三阴三阳上奉之。”*本社编著:《黄帝内经素问》,第366页。南宋陈无择《三因极一病证方论》卷二:“六淫,天之常气,冒之则先自经络流入,内合于脏腑,为外所因。”*陈言:《三因极一病证方论》卷二,北京:人民卫生出版社,1957年,第19页。六淫的“淫”有太过之意。“六淫”可理解为原本正常的六气太过之意,成为疾病的致病原因。南朝陶弘景将邪气视为百病之源,《本草经集注》:“病之由来虽多,而皆关于邪气。邪者不正之因,非人身之常理,风、寒、暑、湿、饥、饱、逸,皆是各邪。”*陶弘景:《本草经集注》(辑校本)卷一《序录》,第15页。可以看到他所谓邪气的主要部分就是六淫。

这种气论的特点之一是整体性,中国式思维具有很强的积聚性,且无精确概念的意识,张岱年认为:“中国民族的传统思维重视事物的功能联系,轻视实体形质,对问题强于综合而弱于分析,重视实践因素超过空间因素。具有整体性、对待性、直觉性、模糊性、内向性、意向性等特点。”*张岱年、成中英等著:《中国思维偏向》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第2页。正是这种思维模式使得国人自古以来就善于类比联系,将原本无关联的事物加以整体论述,但是在上升到一定理论层次后却又不再进行细化的分析,而是以模式化思维来对待客体,并且不屑于细化分析,而是始终以超有限、超距离的整体框架解释万物,故《灵枢·九针十二原》说“粗守形,上守神”*《黄帝内经灵枢》卷一《九针十二原第一法天》,北京:人民卫生出版社,1963年,第1页。,《淮南子·说山训》强调“君形者亡焉”*何宁:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年,第1139页。。天人合一在此时诞生不是偶然的,五运六气诞生于此时也不是偶然的。

成中英将这种机械化的整体思维称为“非理知直觉”,他指出:“非理知直觉就是不掌握概念、观念,也不凝成概念和观念,而是把握变动不居的、不着形象的整体真实,打破了概念的限制和语言的固定。”*张岱年、成中英等著:《中国思维偏向》,第190页。这种“变动不居的、不着形象的整体真实”应该就是道、气、太极之属,它们展现在“天人合一”大框架内,主客一体相通,构成了一种动态整体框架。这种框架是非实体性质的,不能作为细分和概念化的对象,否则动态整体将遭到僵化与割裂。对于这种整体观,本杰明·史华兹站在一个“外人”的视角上进行了观察,这种视角大约可视同为西学对中国传统思想的观察,那就是“气”的实质究竟是什么。本杰明·史华兹说:“我们终于找到了与西方的物质(matter)概念最接近的对应中国术语。”*[美]本杰明·史华兹:《古代中国的思想世界》,第242页。但是这样的观念毫无疑问并不能概括气的全部,按照西学概念来说,气是一种假设,而非事实观察。史华兹注意到“气”概念的模糊化以及本源性:“它更接近于阿那克西曼德(Anaximander)的‘无定型’和‘不可定义者’。……世界上所有各自分立的元素和实体都从其中产生出来。”*[美]本杰明·史华兹:《古代中国的思想世界》,第247页。“气”概念的整体化对于西方人来说是足够惊讶的:“在气的概念中,它被赋予了物理性质,又被赋予了非物理的性质,它无处不在而又呈现为连续的质料能量。……在许多典籍中,它只是作为一种与大而全的秩序有关的连接性实体(connective substance)的面目而出现。”*[美]本杰明·史华兹:《古代中国的思想世界》,第247-248页。

古人不会有这样的问题,这是接受了现代科学理念的人,或者是具有声音语言世界重视概念特性的人才会有的疑问。正因为这个原因,对古人疾病观的理解必须采取了解之同情,要看到“气”的统治地位。古人相信“天地人混合为一”*司马迁:《史记》卷二十五《律书》,张守节《正义》引孟康语,北京:中华书局,1959年,第1250页。,所以不但气候问题,连地形、地势也被纳入这样的整体框架内,被认定是疾病的致病原因,但是这种影响的媒介依然是气,例如《淮南子·墬形训》曰:“土地各以类生人,是故山气多男,泽气多女,水气多喑,风气多聋,林气多疟,木气多伛,岸下气多肿,石气多力,险阻气多瘿,暑气多残,寒气多寿,谷气多痹,邱气多狂,衍气多仁,陵气多贪。”*何宁:《淮南子集释》,第338-340页。这样的机械、模式化思维有一定的事实作基础,例如“林气多疟”,林木繁茂之地多蚊虫,疟疾盛行。例如“险阻气多瘿”,山地居民由于饮食结构缺陷多有碘缺乏,导致甲状腺疾病多发,自古及今均是如此。再例如“岸下气多肿”,则可能指的是近水居民多血吸虫病。而其他诸项则不免以偏概全或想象夸大。请注意,地形地势与疾病的确是有关联的,且原因是多种多样的,但在《淮南子》里一概被归结为“气”,可见此时的“气”除了气候之外还有其他种类,可谓一个“象”。

但是魏晋以来的气也不是完全没有细分细化的迹象,例如向秀《难嵇叔夜〈养生论〉》:“纵时有蓍寿耈老,此自特受一气,犹木之有松柏,非导养之所致。”*严可均辑:《全晋文》卷七十二《难嵇叔夜〈养生论〉》,北京:商务印书馆,1999年,第765页。向秀是反对嵇康养生思想的,他这里特别指出,耆寿之人在天地之气中“特受一气”,这个气显然是具有特殊性的。遗憾的是,向秀的反对意见的思想基础是命定论,认为这种气的受纳与人的活动无关。另外还有圣人论,郭象《庄子注》:“神人非五谷之所为,特禀自然之妙气。”如此则气的受纳更进一步与凡人无关。加纳喜光认为:“‘所谓“神仙……特受异气,秉之自然’是决定论的极端性情况,而在常人,‘食物之气’影响性质和身体。”*[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编:《气的思想:中国自然观与人的观念的发展》,第239页。而所谓食物之气,在医学上一般被表述为“谷气”。既然如此,这样的细分也就没有医学上的意义,因为对待瘟疫还要回归到一般意义上的“气”范畴内。

那么,对于凡人来说,气是如何运作的呢?这里借用加纳喜光的话进行一个概述:“人不仅从大气中吸收‘气’(先天之气),而且从水谷中吸收(后天之气)。水谷精气变化的产物就是卫气和营气。三焦之中,上焦出卫气,中焦出营气。卫气的性质是慓疾滑利,所以不能进入经脉之中,在皮肤和肌肉之间行进(《素问·痹论》),其功能是主对邪气的防卫。与此相反,营气,正如《灵枢·营卫生会篇》所说的那样:‘泌糟粕,蒸津液,化其精微,上注于肺脉乃化而为血,以奉生身,莫贵于此,故得独行于经隧。’是行于经脉之中,有着荣养的作用。卫气、营气都在体内不断地循环。……但是,气、血、营、卫是后天之气,和先天的气,即与宏观世界相通的‘气’有着怎样的关系呢?实际上,构造是不清楚的。后天的气中,有一种被称为真气,就是《灵枢·刺节真邪篇》中作‘真气者,所受于天,与谷气并而充身’者。还有一种就是前面所述的宗气。但宗气又是进入胃的水谷精气的一部分,是汇集气海,上行而走息道、下注气街,流注四肢者。宗气的功能除了呼吸以外,还使血气流通顺畅,也有认为水谷之气与大气相结合而成者便是宗气之说。”*[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编:《气的思想:中国自然观与人的观念的发展》,第287页。

也就是说,气是致病原因,气是其他致病原因的载体,气同时也是治病、防病的要素。在此谨以“瘴气”为例,自然界中无瘴气,但瘴气的观念到现在也未完全从国人头脑中消失。瘴气观念背后蕴含着地域歧视、主流文化圈与非主流文化圈的冲突,龚胜生*龚胜生:《2000年来中国瘴病分布变迁的初步研究》,《地理学报》第48卷第4期(1993年7月)。、冯汉镛*冯汉镛:《瘴气的文献研究》,《中华医史杂志》1981年第1期。已阐明瘴气是南方多种疾病的综合称谓,而恶性疟所占比重最大。左鹏《汉唐时期的瘴与瘴意象》和《宋元时期的瘴疾与文化变迁》均阐述了一种观点——“‘瘴’虽然可以视作一种致病之因,但实际上它起源于人们对某些地方的一种感受、一种偏见,一种印象,并将其归为一类地理现象的结果”*左鹏:《汉唐时期的瘴与瘴意象》,《唐研究》第八卷,北京:北京大学出版社,2002年,第271-272页。,“瘴疾的分布有一个大体稳定的区域;其分布地区的变迁,反映了中原王朝的势力在这些地区的进退盛衰;各地区瘴情的轻重差异,反映了此地为中原文化所涵化的深浅程度”*左鹏:《宋元时期的瘴疾与文化变迁》,《中国社会科学》2004年第1期。。这里值得注意的是“瘴气”一词的演变,萧璠指出“瘴”的早期写法是“障”*萧璠:《汉宋间文献所见古代中国南方的地理环境与地方病及其影响》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》(台北)第63本第1分(1993年),第67-172页。,王子今亦持有类似观点,他说:“《淮南子·地形》所见‘障气’,或许可以看作‘比之更早的时代’对于‘瘴气’‘有了认识’的实例之一。”*王子今:《汉晋时代的“瘴气之害”》,《中国历史地理论丛》2006年第3期。既然瘴气(障气)不过是一些疾病的综合称谓,那么这个词的发明者何以不假思索地指向了“气”?

“障”与“气”的结合是中国式思维在疾病领域内的典型体现,“障”标明了主流文化圈对周边蛮夷的想象,即蛮荒之地有神秘物质导致中原人士得病,形同“障碍”。“气”则体现出“象”的意味,因为瘴气具有弥漫性、大范围存在并传染(或者说流行)的特征,所以最适合以“气”命名。假如恶性疟与中原熟知的间日疟、三日疟症状相同,则不会有新词的诞生,但正因其不同,所以人们不假思索地将其归结为“气”。“气”就是一个动态框架,几乎所有大范围存在的致病因素,尤其是不熟悉的致病因素,都可以被放到这个框架内加以阐释。一旦归结定性为气,则不再有细分和进一步的概念化。

随着南方的开发和南北方文化交流加深,岭南的真实面貌逐渐被人们所知,这本身是岭南融入主流文化圈、地域观念发生变化的结果。明清时期岭南瘴气观念已经逐渐淡化,屈大均意识到了这种变化,但是他借以解释的理论工具仍旧是气:

在今日,岭南大为仕国,险隘尽平,山川疎豁,中州清淑之气,数道相通。夫惟相通,故风畅而虫少,虫少故烟瘴稀微,而阴阳之升降渐不乱。*屈大均:《广东新语》卷一《瘴气》,北京:中华书局,1985年,第24页。

气包含着多种特质,在这里它是王化带来的正气,也是主流地域(中州)向非主流地域(岭南)灌输的清气,唯有它可以抵挡瘴气、湿气等邪气,也最适合用来解释大面积区域内疫病观的巨大变化。气在这里将自然因素、人文因素“完美”结合。可以说,在瘴气这个问题上最能体现古人疫病观思维模式。

二

气观念虽然也不断发生着变化,但这种变化是万变不离其宗的变,是进两步退一步的变。笔者在这里无意宣扬线性发展观,但是如果非要按照所谓“科学”视角来看的确如此。汉代是中国思维模式定型的关键时期,而机械化思维渗透到了汉人生活的方方面面,在医学方面也是如此,汉以来有关五运六气的学说成为人们解释疾病成因的主要武器。五运六气中的“气”,多数情况下单指气候(医籍中人体内的气不在本文讨论范围内),按照《素问·平人气象论》的说法,春多肝病,夏多心病,长夏多脾病,秋多肺病,冬多肾病*《黄帝内经素问》,第109-117页。。《素问·五运行大论》:

不当其位者病,迭移其位者病,失守其位者危,尺寸反者死,阴阳交者死。先立其年,以知其气,左右应见,然后乃可以言死生之逆顺。*《黄帝内经素问》,第373-374页。《黄帝内经》的七篇大论(《天元纪大论》、《五运行大论》、《六微旨大论》、《气交变大论》、《五常政大论》、《六元正纪大论》、《至真要大论》)成书时代有争议,一说起自汉魏之后,一说起于隋唐。但现代论者有认为是东汉作品者,《黄帝内经素问校注》之《校注后记》即持此观点,龙伯坚《黄帝内经概论》(上海:上海科学技术出版社,1980年)从干支纪年之采用推断是东汉章帝元和二年(85)以后的作品,否定丹波元胤《医籍考》(北京:学苑出版社,2007年)有关七篇大论起于隋以后的观点。钱超尘《内经语言研究》(北京:人民卫生出版社,1990年)根据七篇大论中“明”字与耕部相押等现象,也认为这些大论是东汉之作。李学勤《〈素问〉七篇大论的文献学研究》(《燕京学报》新2期,北京:北京大学出版社,1996年,第295-302页)亦持此观点。

曹植《说疫气》亦云:“此乃阴阳失位,寒暑错时,是故生疫。”*李昉等撰:《太平御览》卷七四二《疾病部》,北京:中华书局影印本,1960年,第3294-3295页。主时气运应按规律递迁,假如失常导致该就位的不就位、该退位的不退位则必生灾疫。五运六气之排列虽然意识到了气候与疾病之间的关系,但是对于其理解却是通过“司岁”以“备物”,靠五运(木、火、土、金、水)、六气(厥阴风木、少阴君火、太阴湿土、少阳相火、阳明燥金、太阳寒水)主运、司天来预测疫病。所以伤寒、时气观念都是基于这样的理论基础*《大唐六典》、《天圣令》复原唐《医疾令》中“时气”与“伤寒”并列,所谓“时气”极可能就是“时行”,而《小品方》证实人们有时将“伤寒”与“时行”等同视之,大概是出于此原因。《唐六典》、《天圣令》复原唐《医疾令》制定者将伤寒与时气相提并论,概依从当时之观念。。值得注意的是此时“六淫”邪气被认为是直接排击人体,罕见有关邪气感染人体之后病者再传染他人的描述,可见此时传染病仍然被认为是置身邪气之中的结果,而非人际传染的结果。

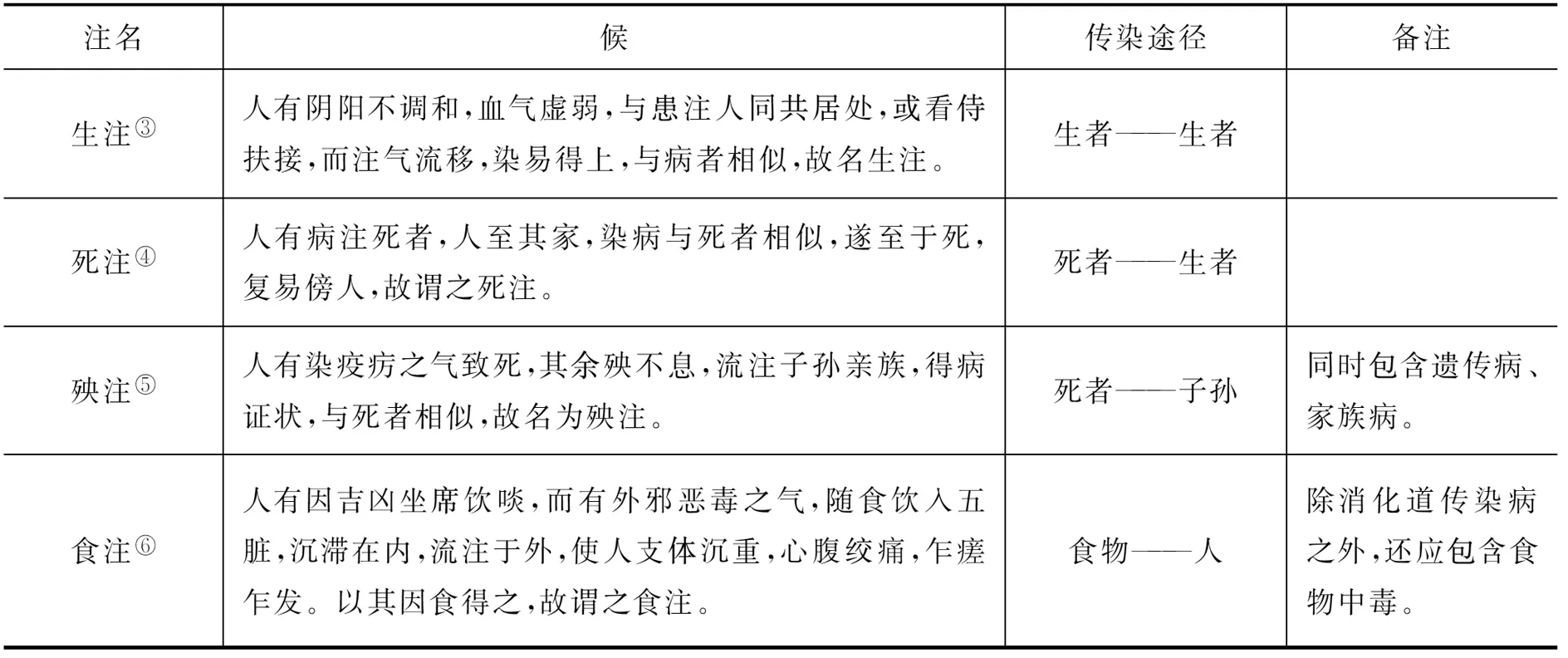

耐人寻味的是,隋代本来已经产生“注病”观念,这是一个进步,病情久延,反复发作,或注易旁人者,均被巢元方《诸病源候论》称为注病(疰病)。该书卷二十四《诸注候》:“凡注之言住也,谓邪气居住人身内,故名为注。此由阴阳失守,经络空虚,风寒暑湿饮食劳倦之所致也。其伤寒不时发汗,或发汗不得真汗,三阳传于诸阴,入于五脏,不时除瘥,留滞宿食;或冷热不调,邪气流注;或乍感生死之气;或卒犯鬼物之精,皆能成此病。其变状多端,乃至三十六种,九十九种,而方不皆显其名也。”*南京中医学院校释:《诸病源候论校释》,北京:人民卫生出版社,1980年,第689页。其中的生注、死注、食注、殃注等具有较为典型的传染病特征:

表一 《诸病源候论》卷24生注、死注、食注、殃注一览表

③南京中医学院校释:《诸病源候论校释》,第697-698页。

④南京中医学院校释:《诸病源候论校释》,第698页。

⑤南京中医学院校释:《诸病源候论校释》,第706页。

⑥南京中医学院校释:《诸病源候论校释》,第706-707页。

注病观念产生的意义就在于在五运六气以气候为主的大框架下,注意到了个体受邪气侵犯的偶发事例,有了初步的细分、精分思想,“气”在这里不是气候,也不是弥漫性的、无差别造成伤害的物质,而是一种特定环境、特定条件下导致疾病的因素,表中只排列了四项,实际上其余很多项注病也可以肯定包含有传染病,具备特定区域大规模流行的特征。席文(Nathan Sivin)认为将其称为流行病更为准确。所以他将疰病翻译为“流行性恶魔附身”(epidemic possession)*Nathan Sivin, “Note on the Identification of Medical Disorders Mentioned in Tan ching yao chueh,” 297. 有关注病问题,还可参看姜伯勤:《道释相激:道教在敦煌》,《敦煌艺术宗教与礼乐文明》,北京:中国社会科学出版社,1996年,第276-280页;万方:《古代注(疰)病及禳解治疗考述》,《敦煌研究》1992年第4期;易守菊、和中浚:《解注文之“注”与注病》,《四川文物》2001年第3期;[日]坂出祥伸:《冥界の道教的神格——「急急如律令」をめぐって》,《东洋史研究》第62卷第1号(2003年);刘昭瑞:《谈考古发现的道教解注文》,《敦煌研究》1991年第4期;[日]铃木雅隆:《镇墓文の系谱と天师道との関系》,《史滴》第25号,东京:早稻田大学东洋史恳话会,2003年,第2-20页;陈昊:《汉唐间墓葬文书中的注(疰)病书写》,《唐研究》第12卷(2006年),第267-304页。。注病虽然不能说完全是以传染病为论述对象的,但是其中所蕴含的重视概念、以观察为基础,精分、细分的做法颇有逻辑思维的色彩,强调了传染病的接触前提,是一个显著的进步。

但在宋代,以《圣济总录》为代表的官方医著用五运六气学说把六十年中的疾病都推算排列出来,却又不能不说是个机械的退步。该书前两卷为《运气》,以“甲子岁图”开篇,以“癸亥岁图”收尾,第三卷才是《叙例》,这种奇特的卷目排列方式是想以开宗明义的方式将未来疾病以预言的方式“预定”下来,然后才是具体的诊疗。此书是宋徽宗敕撰,而宋徽宗本人强烈的道教思维可能是导致五运六气再度走向机械化的主要原因之一。可以说注病的“类逻辑思维”的传承只能称为“不绝如缕”。

除了官方医学之外,民间医学也大抵如是。或有以“三因说”为中国古代疾病发生学之集大成者。但是,首先,这一理论的系统论述较为晚出,虽然东汉张仲景《金匮要略·脏腑经络先后病脉证第一》早已提出:“千般疢难,不越三条……一者,经络受邪,入藏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。以此详之,病由都尽。”*张仲景著,山田业广注:《金匮要略集注》,北京:学苑出版社,2009年,第3页。但是公认将这一理论系统化的学说来自于南宋陈无择《三因极一病证方论》,他以天人感应和表里虚实为基础,将病源归纳为内因、外因、不内外因三大类。其中所谓外因,亦即“六淫”,这没有摆脱气论。而所谓内因,陈氏指出乃七情所伤,七情者,指的是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化,而这其中情志对人体的伤害所借助的仍然是“气”这个平台,《黄帝内经·素问》:“帝曰:善。余知百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,炅则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结。”*《黄帝内经素问》卷十一《举痛论篇第三十九》,第221页。也就是说不论内外因,均以气为平台。而所谓“不内外因”则为有悖常理导致身心所伤者,包括疲极筋力、尽神度量、饮食饥饱、叫呼走气、房室劳逸、金疮折、虎野狼毒虫、鬼疰客忤、畏压溺等,这些则与传染病关联较小。三因说并未突破“气”的范畴。

而且这种气是弥漫天地间,无孔不入的,正如《孟子·公孙丑上》所言:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。”*杨伯峻:《孟子译注》,北京:中华书局,2005年,第62页。唐柳公绰《太医箴》亦为典型:

天布寒暑,不私于人。……寒暑满天地之间,浃肌肤于外;好爱溢耳目之前,诱心知于内。清洁为堤,奔射犹败,气行无间,隙不在大。……人乘气生,嗜欲以萌,气离有患,气凝则成。巧必丧真,智必诱情,去彼烦虑,在此诚明。医之上者,理于未然,患居虑后,防处事先。心静乐行,体和道全,然后能德施万物,以享亿年。*刘昫等撰:《旧唐书》卷一六五《柳公绰传》,北京:中华书局,1975年,第4301页。

柳公绰的本义并不是阐释医理,而是以此劝诫皇帝不要痴迷于享乐,要以德为治国之先,这里流露出对“气”的看法:一,“气”弥漫天地之间;二,“清洁”是抵御疾病的堤坝;三,“气行无间,隙不在大”;四,个人的修行可以抵御疾病。即气是无孔不入的。也正因为如此,所以瘟疫来临时,患病与否几乎就成了个人体质与命运的事情。例如《晋书》卷八十八《庾衮传》:“咸宁中,大疫,二兄俱亡,次兄毗复殆,疠气方炽,父母诸弟皆出次于外,衮独留不去。诸父兄强之,乃曰:‘衮性不畏病。’遂亲自扶持,昼夜不眠,其间复抚柩哀临不辍。”*房玄龄等撰:《晋书》卷八十八《孝友·庾衮传》,北京:中华书局,1974年,第2280页。再例如《隋书》卷七十三《辛公义传》:“以功除岷州刺史。土俗畏病,若一人有疾,即合家避之,父子夫妻不相看养,孝义道绝,由是病者多死。公义患之,欲变其俗。因分遣官人巡检部内,凡有疾病,皆以床舆来,安置听事。……于是悉差,方召其亲戚而谕之曰:‘死生由命,不关相着。前汝弃之,所以死耳。今我聚病者,坐卧其间,若言相染,那得不死,病儿复差!汝等勿复信之。’”*魏征等撰:《隋书》卷七十三《辛公义传》,北京:中华书局,1973年,第1682页。这里个人禀性和体质都是抵御瘟疫的工具,是“个人事务”,并未否定六淫之气的弥漫性。宋文天祥《正气歌并序》亦可看作是这种思想的流露,在序言里,文天祥描述了囚室惨景:“或圊溷、或毁尸、或腐鼠,恶气杂出,时则为秽气。叠是数气,当侵沴,鲜不为厉。”此处之恶气、秽气,基本可以视为“厉气”之流,人处其中,难免感染,但紧跟着他提出:“而予以孱弱,俯仰其间,于兹二年矣,幸而无恙,是殆有养致然尔。然亦安知所养何哉?孟子曰:‘吾善养吾浩然之气。’彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉!况浩然者,乃天地之正气也,作正气歌一首。”*文天祥:《新刻宋文丞相信国公文山先生全集》,北京:线装书局,2004年,第520页。《正气歌》历来被视为爱国主义诗歌,此固确论,然其背后“无意识”透露出来的信息亦值得玩味,此乃当时社会疾病观之流露,即将瘟疫视为气的产物,同时又将个体差异视为个体正气多少之差异,仍然是个人事务。

气论还有一个好处,就是可以实现与人体内部气血荣卫的无缝衔接,“气”与“气”既然可以融汇,由此也就免除了具体传染机理的分析,所以我们看到古人有关染病的论述中往往一句“气相染”就万事大吉。这一状况直到明代吴有性推出《温疫论》才得到扭转。他突破了伤寒学说和五运六气学说的束缚,否定了气的“气候”属性,指出了“杂(戾)气为病”以及其复杂性:

病疫之由,昔以为非其时有其气,……得非时之气,长幼之病相似以为疫。余论则不然,夫寒热温凉,乃四时之常,因风雨阴晴,稍为损益……未必多疫也。*吴有性:《温疫论》卷上《原病》,北京:人民卫生出版社,2007年,第1页。

刘河间作《原病式》,盖祖五运六气,百病皆原于风、寒、暑、湿、燥、火,谓无出此六气为病,实不知杂气为病,更多于六气为病者百倍。不知六气有限,现在可测;杂气无穷,茫然不可测也。专务六气,不言杂气,焉能包括天下之病欤?*吴有性:《温疫论》卷下《杂气论》,第51页。

至又杂气为病,一气自成一病,每病各又因人而变,统而言之,其变不可胜言矣。*吴有性:《温疫论》卷下《知一》,第73页。

他否定了五运六气的气候之属,而是提出“杂气”概念:“所谓杂气者,虽曰天地之气,实由方土之气也。盖其气从地而起,有是气则有是病。譬如所言天地生万物,然亦由方土之产也。但植物藉雨露而滋生,动物藉饮食而颐养,必先有是气,然后有是物,推而广之,有无限之气,因有无限之物也。”*吴有性:《温疫论》卷下《论气所伤不同》,第52页。五运六气之说起自秦汉时期,是站在中原地带环视四周的产物,原本就不能完全适应中国广袤疆域,尤其是在南方得到充分开发且文化日益发达之后,这种学说就势必要得到修正,吴有性的修正就是诸多修正中最重要的一项。他不再笼统说“气”,将致病原因进行界定和细分,强调一时一地之不同,使得治疗更有针对性。而且吴有性还注意到了瘟疫传染的渠道,即口鼻传入,到达膜原,他说:“此气之来,无论老少强弱,触之者即病,邪自口鼻而入。”*吴有性:《温疫论》卷上《原病》,第1页。这又是一个重大的发现。因为以往的“气论”只有泛泛的论述,即所谓六淫邪气入内,《伤寒论》说:“中而即病者,名曰伤寒。不即病,寒毒藏于肌肤,至春变为温病,至夏变为暑病。”*张仲景:《伤寒杂病论》卷三《伤寒例第四》,南宁:广西人民出版社,1980年,第21页。这段描述对感染机理的描述是模糊的,是指伤寒之气可以潜伏在肌肤中?还是指寒毒通过肌肤感染?可以说伤寒学说对传染病感染渠道从没有清晰的论述,实际上医家在这个问题上从来都是模糊处理,气的那种弥漫性和无孔不入的特性可以让人们想当然地接受这个学说。吴有性口鼻膜原论毫无疑问是一种新的突破。

《温疫论》是在明末大鼠疫背景下写成的,吴有性所注意到的呼吸道传染,早于1910年伍连德关于东北肺鼠疫通过呼吸道直接实现人人传染的发现。这一发现,使得鼠疫的防备有了具体的理论前提,《四库全书总目》评价说:“推究病源,参稽医案,著为此书,瘟疫一证,始有绳墨之可守,亦可谓有功于世矣。”*永瑢等撰:《四库全书总目》卷一〇四《子部·医家类二》,北京:中华书局影印本,1965年,第877页。此言是也。吴有性的成功是建立在对先贤的质疑基础上的,虽然仍在延用“气”这个词,但是已经有了逻辑思维的初步意识,可以说“气”的内涵已经有所改变。这一发现被视为医学理论的巨大突破,促进了温病学派的崛起。他受到的广泛赞誉也表明,中国传统医学基壤中有对逻辑思维的内在需求。而吴有性之所以发明膜原说,恐怕也反映出他内心的焦虑——他不能完全无视旧说,膜原说可以解释为何戾气通过口鼻进入人体之后,为害甚于六淫,六淫只是伏于肌肤浅层,故不及戾气为害之大。这又反映出吴有性在颠覆旧说的时候不得不顾及持旧论人们的怀疑,中国的思想史历来缺乏颠覆性的质变,这种进两步退一步的思想历程在中国历史上是屡见不鲜的。

通过对思维模式的把握来理解古人的瘟疫观,毫无疑问是研究古代疫病史的一把钥匙。在中国古人的疫病观中,气始终是一条主线,它最大的特点就是其弥漫性,弥漫性可以用来阐释瘟疫两大要素:第一,存在的广泛性,第二,流动及传染性。形象语言对概念的模糊导致这种思想有了存在的基壤,历代对“气”的内涵都有自己的解释,其概念在漫长的历史中不断被阐释、被置换,被各种思想反复拉扯,但即便是在逻辑思维取得进步之时,新事物仍被置于“气”的框架下。这里举一个有趣的例子:美洲被发现之后,梅毒传向旧大陆*有关梅毒是由美洲传向旧大陆的,还是旧大陆古已有之的疾病,学界目前还有不同的看法。西方多数学者认为这是哥伦布发现新大陆之后带给旧大陆的疾病,以弗雷德里克·F·卡特赖特、迈克尔·比迪斯《疾病改变历史》(陈仲丹、周晓政译,济南:山东画报出版社,2004年,第54页)和罗伊·波特(Roy Porter)《剑桥医学史》(张大庆等译,长春:吉林人民出版社,2000年)为典型,但《剑桥医学史》仍然就学界其他看法作了概略而又谨慎的介绍。威廉·H·麦克尼尔(William H.McNeill)《瘟疫与人》认为,从《圣经》时代就屡见于史籍中的麻风病里就包括梅毒,梅毒专有称谓Syphilis仅仅是人们对古已有之、混同于麻风的古老皮肤病“莓疹”(即雅司症)赋予的新称谓而已。有关梅毒史的研究,由于与本文无直接关系,故不作进一步论述,仅以约翰·伯纳姆(John Burnham)的说法作一总结:他认为,梅毒发生史的研究堪称西方医学史研究的地雷阵,见氏著《什么是医学史》,颜宜葳译,张大庆校,北京:北京大学出版社,2010年,第66页。但就本文主题而言,梅毒是由西方传入,并且是在广东沿海登陆的,这一点并无大的分歧。,明代后期该病自岭南传入中国。面对着这样一个全新的疾病,如果是今天的话,会从流行病学调查、概念确定入手,但古代医者几乎不假思索地将其纳入到“气”的范畴内,例如李时珍《本草纲目》卷十八“土茯苓”条:

杨梅疮古方不载,亦无病者。近时起于岭表,传及四方。盖岭表风土卑炎,岚瘴熏蒸,饮啖辛热,男女淫猥。湿热之邪积畜既深,发为毒疮,遂致互相传染,自南而北,遍及海宇,然皆淫邪之人病之。*李时珍:《本草纲目》卷十八“土茯苓”条,北京:人民卫生出版社,1982年,第1296页。

杨梅疮即梅毒在中国的早期称呼之一,另还有“霉疮”、“广疮”、“时疮”等称呼。面对这样一种新型疾病,李时珍却并无隔阂感,而是直接将其纳入到六淫框架内,而且看起来天衣无缝。唯有一点,即该病通过性渠道传播。要知道,虽然广义的性病在中国古已有之,但像梅毒这样的烈性传染病还是极其罕见的,所以必须找到它与其他传染病不同的原因。李时珍敏锐地捕捉到了该病的传播渠道,将其纳入到道德评判的范畴内,指出淫邪之男女是高危人群。这则是中国古代有关传染病的另一观念的体现,即道德在传染机制中的作用问题,这一点后文会涉及。

这个例证反映出传统医学早已有固定之六淫理论框架,所以遇到新型疾病则可将其纳入其中,即这是湿(气)热(气)之邪导致,所以说所谓“李约瑟难题”本身是一个伪命题,因为中国式的思维注定不会对新事物先进行细致的观察分类,再进行概念的建构和分析。而“科学”的特征之一就是将各种知识通过细化分类形成逐渐完整的知识体系,或者如《辞海》所说:“(科学是)运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象的本质的规律的知识体系。”*《辞海》缩印本,上海:上海辞书出版社,1999年,第2107页。在面对梅毒这个新型疾病的时候,中国传统医学的思维模式可谓袒露无遗。“气”观念的包容性和普适性由此可见一斑。

也正因为气观念的强大张力,所以新旧思想不能截然分离,对于社会思想没有形成全面的影响和冲击,所以我们可以看到巢元方、吴有性以后“气”的各种阐释依旧被人各取所需。甚至于与自然现象不相干的“王化”也可以被看作是气的一种,这是一种至高的德化,而且因为其高其大,因此可以用来抵御致病之气。

三

值得注意的是,针对“气”这种弥漫性的病源,人们把对抗的希望也寄托在弥漫性物质上面。可谓“兵来将挡,水来土掩”。医者尚能针对不同的疫病辨证施治,但“文本历史”的背后有着更“宽广”的真实,在对抗疾病的力量中,医从来只是其中的一部分,有时甚至不是主要力量*于赓哲:《汉宋之间医患关系衍论——兼论罗伊·波特等人的医患关系价值观》,《清华大学学报》2014年第1期。。民众有自己的应对思维,而这里面,气、火、水等具备弥漫特征的物质受到极大关注,反映了以弥漫性物质针对弥漫性病源的比类思维。

《云笈七签》卷三十三引《摄养枕中方》:“故行气可以治百病,可以去瘟疫,可以禁蛇兽,可以止疮血,可以居水中,可以辟饥渴,可以延年命。其大要者,胎息而已。胎息者,不复以口鼻嘘吸,如在胞胎之中,则道成矣。”*张君房编,李永晟点校:《云笈七签》卷三十三,北京:中华书局,2003年,第744页。这里行气被视为是去瘟疫的手段。所以治未病也好,祛疾也好,防备瘟疫也好,均以培养正气为目标,甚至于卫生工作也可以“申通和气”为形为出发点。《唐大诏令集》和《全唐文》中保留有唐玄宗、代宗、文宗、后唐闵帝时期多道有关清查冤狱的敕文,时间多为夏季,目的是避免郁蒸之气导致囚徒死亡*杜文玉:《论唐宋监狱中的医疗系统——兼论病囚院的设置》,《江汉论坛》2007年第5期。,但在官方表述中则表达为“申通和气”,避免更大灾异,《册府元龟》卷九十三后唐明宗长兴元年二月乙卯制:“欲通和气,必在申冤。”*王钦若等编修:《册府元龟》卷一五一《帝王部·慎罚》,北京:中华书局,1989年,第274页。《旧唐书》卷七十二《虞世南传》:“又山东足雨,虽则其常,然阴淫过久,恐有冤狱,宜省系囚,庶几或当天意。”*刘昫等撰:《旧唐书》卷七十二《虞世南传》,北京:中华书局,1975年,第2567页。冤狱会导致天地灾异,故录囚成为重要工作,这其中虽然包含着对于夏季人口密集、环境污秽导致疫病爆发的认知,但是总得来说这仍属于从“气”的概念出发的行为。相关史料可谓汗牛充栋,兹不赘言。这里专门提及一下以往学界论述较少的另外几件具有弥漫性特征的防治瘟疫的手段:水、火、德行。

三国以降曾有对圣水的崇拜,而这些崇拜往往发生在瘟疫爆发时期,兹列若干条如下:

《北史·李先传》:“灵太后临朝,属有沙门惠怜以咒水饮人,云能愈疾,百姓奔凑,日以千数。”*李延寿:《北史》卷二十八《李先传》,北京:中华书局,1974年,第979页。

《高僧传》卷十《晋洛阳大市寺安慧则》:“晋永嘉中,天下疫病,则昼夜祈诚,愿天神降药以愈万民。一日出寺门,见两石形如瓮,则疑是异物,取看之,果有神水在内。病者饮服,莫不皆愈。”*慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理:《高僧传》,北京:中华书局,1992年,第372页。

《云笈七签》卷二十八《二十八治部》:“治在遂宁郡小汉县界,上有泉水,治万民病,饮之无不差愈,传世为祝水。”*张君房编,李永晟点校:《云笈七签》卷二十八,第640页。

葛洪《抱朴子内篇》:“后有一人姓李名宽,到吴而蜀语,能祝水治病颇愈,于是远近翕然,……又洛西有古大墓,穿坏多水,墓中多石灰,石灰汁主治疮,夏月,行人有病疮者烦热,见此墓中水清好,因自洗浴,疮偶便愈。于是诸病者闻之,悉往自洗,转有饮之以治腹内疾者。近墓居人,便于墓所立庙舍而卖此水。而往买者又常祭庙中,酒肉不绝。而来买者转多,此水尽,于是卖水者常夜窃他水以益之。其远道人不能往者,皆因行便或持器遗信买之。于是卖水者大富。人或言无神,官申禁止,遂填塞之,乃绝。”*葛洪著,王明校释:《抱朴子内篇校释》,北京:中华书局,1980年,第159-161页。

按以水治病,古已有之(这里指的不是以水入药或熬药,而是指以水的特性为主进行治疗,其中很多含有“超自然力”),甚至在医学理念的塑造方面曾大量借鉴水的形象和特质,杨泉《物理论》:“夫水,地之本也。吐元气,发日月,经星辰,皆由水而兴。……星者,元气之英……气发而升……名之曰天河。……游浊为土,土气合和,而庶类自生。”*杨泉:《物理论》,北京:中华书局,1985年,第2-4页。这种思想是将水与生命之起源挂钩。加纳喜光认为,早期经络概念就是在观察水道基础上诞生的,与其说中国早期医学经络观念的产生是基于针感反应点(穴位)连接线脉络这样的“原子论式”的思想,不如说是用水来推拟人体的结果。他指出,“作为生理构想设想了流体通行的经络,这样才演绎成经络概念”*[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编:《气的思想:中国自然观与人的观念的发展》,第278页。。罗根泽以前曾指出《管子·水地篇》是汉初医家的著作,加纳喜光更是强调其重要性。他根据内中“男女精气合,而水流行”认为《管子》中的水相当于内经医学中的“气”,同时认为水、气二说在秦汉是并行的。他认为“经”是纵贯流通到海之川,而“落渠”是横着与经水联络的沟渠,他认为“落”等于“络”:“由此看来,人体中的经脉和络脉从水利工程的思想中产生出来的可能性是不能否认的。”*[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编:《气的思想:中国自然观与人的观念的发展》,第279页。他还列举了东汉王充《论衡》里“水之在沟,气之在躯,其实一也”和“夫血脉之藏于身也,犹江河之流地”指出:“把血作为说明生理、病理的概念,虽完全是由于经验性的动机,但‘气’的导入可以认为,《管子》、《吕氏春秋》、《淮南子》等的思想起了很大的中介作用。”*[日]小野泽精一、福永光司、山井涌编:《气的思想:中国自然观与人的观念的发展》,第280页。所以自先秦以来中国并不缺乏以水治病的传统。然以水为“圣”,对特定地点或者特定方式获取的水进行神化,概取其禳灾去疫之神效,又反映出人们对于弥漫性物质(气)所导致的疾病的焦急,有兵来将挡、水来土掩之用意,即以水的弥漫性对抗气的弥漫性。

为此甚至引发过群体性事件,唐李德裕《会昌一品集·亳州圣水状》有过详细记载,当时亳州出现所谓“圣水”,可以愈疾,整个江南都陷入癫狂,每三十家雇一人远道取水,每日渡江者不下三五十人,李德裕评价说:“昔吴时有圣水,宋齐有圣火,事皆妖妄,古人所非,乞下本道观察使令狐楚,速令填塞,以绝妖源。”*李德裕:《会昌一品集》,《景印文渊阁四库全书·集部·别集类》,台北:台湾商务印书馆,1983年,第1079册,第273页。《白氏长庆集》卷六十七有白居易判文:“得有圣水出,饮者日千数。……从古未闻圣水,无听虚诞之说,请塞讹伪之源。”*白居易著,朱金城笺校:《白居易集笺校》卷六十七《判凡五十道》,上海:上海古籍出版社,1988年,第3635页。白与李是同时代的人,是否受到了亳州事件的影响不可备知,白李对圣水均持否定态度。白指出圣水之事是近世产物,古代没有,李则提及三国已有此物,所以不能排除圣水崇拜受到了汉末以来佛教的影响。

李德裕还提及南朝有圣火,亦与疫相关,此事见于《南史》卷四《齐本纪上》:“有沙门从北赍此火而至,色赤于常火而微,云以疗疾。贵贱争取之,多得其验。二十余日,都下大盛,咸云‘圣火’,诏禁之不止。”*李延寿:《南史》卷四《齐本纪上》,北京:中华书局,1975年,第125页。《太平御览》卷四十二引戴延之《西征记》:“邙山西匡东垣,亘阜相属,其下有张母祠,即永嘉中,此母有神术,能愈病,故元帝渡江时,延圣火于丹阳,即此母也。今祠存焉。”*李昉等纂修:《太平御览》卷四十二《地部七·河南宋郑齐鲁诸山·邙山》,北京:中华书局影印本,1960年,第199页。《建康实录》卷五:“晋元帝渡江。随帝有王离妻者,洛阳人,将洛阳旧火南渡,自言受道于祖母王氏,传此火,并有遗书二十七卷,临终使行此火,勿令断绝。火色甚赤,异于余火,有灵验,四方病者将此火煮药及灸,诸病皆愈。转相妖惑,官司禁不能止。”*许嵩著,张忱石点校:《建康实录》,北京:中华书局,1986年,第134页。六朝时,南方曾有祆教流行*王素:《魏晋南朝火祆教钩沉》,《中华文史论丛》1985年第2辑。,这种圣火崇拜可能与祆教有关。

有趣的是,气的理论是生活经验的形而上产物,所以它对于新生事物有时也会有正确的预判,例如对于烟火之气的危害就能从预设角度作出起码“较为”正确的推测。这大概也是“气论”长盛不衰的原因之一。试举一例:烟草产自美洲,新航路开辟之后传入中国,时为明朝后期,初名“淡巴菰”等,张景岳有一段对于烟草的论述,历来为人所诟病,《景岳全书》卷四十八《隰草部》:

其气上行则能温心肺,下行则能温肝脾肾,服后能使通身温暖微汗,元阳陡壮。用以治表,善逐一切阴邪、寒毒、山岚瘴气、风湿、邪闭腠理、筋骨疼痛,诚顷刻取效之神剂也。用以治里,善壮胃气,进饮食,祛阴浊寒滞,消臌胀宿食,止呕哕、霍乱,除积聚诸虫、解郁结,止疼痛,行气停血瘀,举下陷、后坠,通达三焦,立刻见效。*张介宾著,赵立勋主校:《景岳全书》卷四十八《隰草部》,北京:人民卫生出版社,1991年,第1190页。

这段文字被视为是明代医家对烟草毒性认识不足的典型例证,但是同时应该看到,张景岳并非对烟草之火气完全没有警觉,彼时烟草刚刚传入,医学实践经验积累不足,这一点在古代缺乏完善的流行病学调查的背景下尤为重要,实践经验还不足以让张景岳等对烟草毒害有充分认识,他所说的正面作用应该是看中了烟草中那些非成瘾性和非毒性成分。但是对于烟草危害性,张景岳从气的固有理论出发还是能作出一些正确的预测,同卷:“其阳气强猛,人不能胜,故下咽即醉,既能散邪,亦必耗气。”*张介宾著,赵立勋主校:《景岳全书》卷四十八《隰草部》,第1190页。烟草以火点燃,药学理论认为凡是大辛大热的药物基本都“有毒”,刚猛之气可以散邪,但是也耗伤正气。虽然张景岳可能是把烟草的毒性作用错认为了副作用,认识可称不足,但是仍可见气论在形而上的把握之上并非一无可取。

所以说,水、火之所以会成为民众迷信的对象,除了宗教影响之外,恐怕与以弥漫性物质应对弥漫性邪气的比类思维有关,水的流动可以席卷污垢,火的“刚猛之气”和光照都可以应对邪气,尤其在患者日益增多的情况下,弥漫性物质可以满足“面对面”大规模治疗的需求,变成了想象中对付瘟疫的“终极手段”,试看以下二例:

《高僧传》卷十《晋洛阳娄至山诃罗竭传》:“晋武帝太康元年暂至洛阳,时疾疫甚流,死者相继,竭为呪治,十差八九。”后面又开辟泉源,“来饮者皆止饥渴,除疾病”*慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理:《高僧传》,第370页。。

《历世真仙体道通鉴》卷三《负局先生》:“负局先生不知何许人,语似燕代间人,……后大疫,家至户到与药,活者万计,不取一钱,吴人乃知其真人也。后上吴山绝崖头,悬药下与人,将欲去时语下人曰:吾还蓬莱,为汝曹下神水。崖头一旦有水,白色,流从石间来下,服之多愈疾。立祠十余处。”*《正统道藏·洞真部·记传类·历代真仙体道通鉴》卷三《负局先生》,台北:新文丰出版社,1977年,第8册,第342页。

两个传说都有共同点:瘟疫流行之初,高人以药物或者咒禁治疗患者,可谓“点对点”的治疗,当患者日益增多之时,则开辟水源,以神异之水实行“面对面”的治疗,当“气”仍被视为是天气、气候之属的时候,人力自然无以复制并加以利用,那么就有了对水、火等等而下之的弥漫性物质的迷信传说,这些物质最能满足瘟疫时期人们对医疗效率的需求。

“德行”也被视为一种具备弥漫性的抵御疫病的手段,一国之君,一郡之长,一家之主,德行可以庇佑全境域,反之则会导致瘟疫蔓延。《左传·成公十六年》:“上下和睦,周施不逆,求无不具,各知其极。故诗曰‘立我烝民,莫匪尔极’,是以神降之福,时无灾害。”*杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》,阮元校刻:《十三经注疏》,第1917页。独孤及《唐故洪州刺史张公遗爱碑》:“人相食,厉鬼出行,札丧毒痡,淮河之境,骼胔成岳,而我仓如陵,我民孔阜,犬牙之境,疪疠不作,灾不胜德也。”*董诰等编:《全唐文》卷三九〇,北京:中华书局影印本,1983年,第3966页。意即境无瘟疫全靠长官功德。皮日休《祝疟疬文》将疟疾的发作与人的德行联系起来,认为“疠之能祸人,是必有知也”,既然如此,那就应该降临在不忠、不孝、谄媚之徒身上*皮日休:《皮子文薮》,上海:上海古籍出版社,1981年,第45-46页。。宋洪迈《夷坚志》丁卷“管枢密”条云疫鬼不犯之家是“或三世积德,或门户将兴”*洪迈:《夷坚志》,北京:中华书局,2006年,第546页。。前揭文天祥《正气歌并序》也是这种思想的产物,文氏云:“天地有正气,杂然赋流形……于人曰浩然,沛乎塞苍冥。”*文天祥:《新刻宋文丞相信国公文山先生全集》,第520页。他首先承认疠气之弥漫可谓无孔不入,同时又强调人体之正气可以抵抗,而这种正气来自于忠君爱国精神之培育。这固然是借喻,但逻辑之基础仍是时代疾病观。

这种德行的最高境界即是所谓王化,王化之气可以改变大片疆域内的疾病状况,以岭南为例,对瘴气、蛊毒、卑湿的夸张描述使人们视岭南为畏途,但随着南方的开发和南北方文化交流加深,岭南的真实面貌逐渐被人们所知,这本身是岭南融入主流文化圈、地域观念发生变化的结果,时人自然不会有如此认识,那么何以解释瘴气等疫病古来盛行、现在却逐渐淡化的现象?在这个重新阐释的过程中,“气”再度发挥作用,只是它变成了王化的清淑之气:

在今日,岭南大为仕国,险隘尽平,山川疏豁,中州清淑之气,数道相通。夫惟相通,故风畅而虫少,虫少故烟瘴稀微,而阴阳之升降渐不乱。*屈大均:《广东新语》卷一《瘴气》,第24页。

屈大均意识到了岭南融入主流文化圈(即所谓“大为仕国”)与瘴气、蛊毒减少之间的关系,但是他借以解释的理论工具依旧是气,这个气包含着多种特质,它是王化带来的正气,也是主流地域(中州)向非主流地域(岭南)灌输的清气,唯有它可以抵挡瘴气、湿气等邪气,也最适合用来解释大面积区域内疫病观的巨大变化。

四

通过对思维模式的把握来理解古人的瘟疫观,毫无疑问是研究古代疫病史的一把钥匙,在中国古人的疫病观中,气始终是一条主线,它最大的特点就是其弥漫性,弥漫性可以用来阐释瘟疫两大要素:第一,存在的广泛性,第二,流动及传染性。相对应的,水、火乃至气本身也可以被看作是抵御瘟疫的手段,这里所看重的仍然是这些物质的弥漫性。这种“面对面”的思想与中国传统思维模式密切相关,形象语言对概念的模糊导致这种思想有了存在的基壤,历代对“气”的内涵都有自己的解释,其概念在漫长的历史中不断被阐释、被置换,被各种思想反复拉扯,但即便是在逻辑思维取得进步之时,新思想仍被置于“气”的框架下,而这种“旧瓶装新酒”又使得新旧思想不能截然分离,对于社会思想没有形成全面的影响和冲击,所以我们可以看到巢元方、吴有性以后“气”的各种阐释依旧被人各取所需。

唯象思维对整体性的强调导致气传染的具体渠道、机理被忽视或被赋以形而上学的解释,它并不注重区分对象的层次,特别注重整体层面的表象,同时十分关注这些表象与环境的互动关系,从而凝结成总体性的认识。这也就是“气”等弥漫性物质在瘟疫观中左右通吃的原因。气的观念的诞生是中国式思维的产物,而它的内核出现的变化是医学的需要,也是逻辑思维发展的产物,但是这种变化是缓慢的,这也就是在西学东渐之时传染病这个领域内西学迅速占据主动地位的原因之一。

[责任编辑范学辉]

于赓哲,陕西师范大学历史文化学院教授(陕西西安 710062)。

本文系陕西高校人文社会科学青年英才支持计划、中央高校基本科研业务费项目“中世纪西欧基督医学及其比较意义研究”(14ZZD01)的阶段性成果。