明代中后期贵州武陵山片区人口变迁状况探究

2016-09-22魏冬冬

胡 振, 魏冬冬

(1.安徽大学历史系,安徽合肥230039; 2.贵州大学人文学院,贵州贵阳550025)

明代中后期贵州武陵山片区人口变迁状况探究

胡振1,魏冬冬2

(1.安徽大学历史系,安徽合肥230039;2.贵州大学人文学院,贵州贵阳550025)

明代中后期贵州武陵山片区人口波动变化,人口总量得到提升。其原因有外来人口的涌入及片区农工矿业的开发、交通条件的改善和片区内部的战乱灾荒等。这种变化不仅为国家维护西南边疆统一提供了物质基础,也为贵州武陵山片区的经济社会发展和地方文化的兴盛提供了人力保障。

武陵山片区;人口;原因;影响

贵州地区虽处我国西南一隅,距历代中原王朝统治中心都过于偏远,政治、经济、文化等各方面都相对落后,但随着明朝建立后不断加强对西南地区的控制,贵州的战略地位也日益突出,终于在永乐十一年(1413年),正式建立贵州承宣布政使司。贵州建省前后,明朝政府持续推行“改土归流”的政策,不断巩固其在西南地区统治的同时,也极大促进了贵州经济社会的发展。至明代中后期,贵州省的经济社会发展同明初建省时相比已经有了很大的进步,其中,地处黔东的武陵山片区,作为贵州面向中央王朝的东方门户,其人口状况在这一时期有着很大的变化。

一、片区人口的时空分布及数据分析

武陵山脉地处我国西南云贵高原东侧,位于贵州、重庆、湖南、湖北四省市交界地带,大体呈东北——西南走向,其覆盖区域就是武陵山区,也称武陵山片区。根据中华人民共和国国家民族事务委员会官方网站上的资料:“武陵山片区包括湖北、湖南、重庆、贵州四省市交界地区的71个县(市、区),其中……贵州16个县市(包括铜仁地区及遵义市的正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县)。”[1]由于这部分地区在明代中后期并不完全为贵州布政使司所辖,为研究方便,本文所讨论的片区的地域范围,大致由铜仁府(治今碧江区)、思南府(治今思南县)、石阡府(治今石阡县)的全部与思州府的黄道溪司(治今万山区)、施溪司(治今碧江区漾头镇)两部分组成。

刊印于嘉靖三十四年(1555年)的嘉靖《贵州通志》与收录万历二十五年(1597年)贵州人口资料的万历《贵州通志》两部省志均记载了武陵山片区所在县或长官司的人口数据①-②,现制表1:

表1 明代贵州武陵山片区各府人口数据表

由表1可知,在嘉靖中后期至万历二十五年这近半个世纪的时间里,贵州省的人口总数呈下降趋势,丁数与户数均有下降,而境内的武陵山片区人口则出现了户口减少、丁口增加的现象,人口数量占全省人口总数的比例由嘉靖年间的7.46%上升至万历年间的11.62%,户均丁口数竟增长至每户14人,远高于全省4.8人的户均口数。人口占比的增加从侧面说明,在这一时期,武陵山片区同贵州省内其他地区相比发展较为迅速,繁衍或吸引了大量人口。至于户均丁口数的极大增加,显然超出了人口自然增长的范畴。笔者分析认为,户数与丁口数的反向变化最有可能是由人口的机械增长、并户与登记户数时循旧这三种因素共同作用形成。例如思南府就曾有大批外省民众迁入,“流民入境者络绎道途,布满村落,已不下数万。”[2]543至于并户与循旧,则是百姓为了逃避或减轻租税,自发地聚集起来,诡称一户,官府在登记户口时亦不加详查,依旧籍入册。这种现象在明代各地都是比较普遍的,“其大户或十数姓相冒合籍,而分门百十家,其所报人丁不过十数。小户或二三门,或单门,先因无钱使用,人丁巳尽,报册后或死亡,或败绝,而里书以其无新丁替补,不与开除,以后照册论丁编差。”[3]602在万历《铜仁府志》中,亦有多出“户同前”的记载,这显然是官府登记户数时的循旧。

在片区内部,石阡府、铜仁府和思南府的人口增长较为明显,万历间人口分别占片区人口总数的28.32%、18.02%和47.77%,思州府则由于仅有二长官司在片区之内,人口占比仅为5.86%。思南府人口占整个片区人口近半数,显然是因为其府历史悠久,开发最早,人口基数大,且其辖区面积于四府之中亦是最大,加之毗邻四川,是外来川籍人口的聚居地之一。石阡府则依托乌江水道优势,盐运业发展较快,吸引了大量人口,增长数量最大。

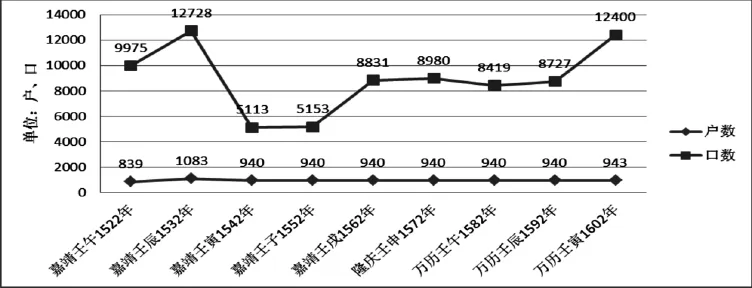

万历《铜仁府志》则详载了自永乐壬辰年(1412年)至万历壬寅年(1602年)这190年铜仁府的人口数据,现取嘉靖至万历朝数据制图1:

图1 万历《铜仁府志》人口数据图(嘉靖至万历年间)

由图1可知,铜仁府在嘉靖壬午年(1522年)至万历壬寅年(1602年)这80年里人口数量有着较大的波动,其中嘉靖壬辰年(1532年)至壬寅年(1542年)这十年里人口骤减近六成。这显然是外力造成的人口下降:“嘉靖乙巳(1545年),铜镇贼苗龙求儿、龙许保、吴黑苗纠众叛,思石等处地方大受其毒,至壬子(1552年)始平。”[4]404在这场苗叛中,思州、石阡、印江等城池都被攻陷,多位参将、知府、知县、推官战死,夷汉各族百姓均遭到杀戮。其后虽间有战乱但影响较小,百姓得以休养生息,经四十余年人口缓慢恢复至嘉靖前期水平。至于户口数则十分平稳,即使历经战乱,亦保持了五十年的不变,这显然是前文所述的官府在登记户数时的循旧所致。

此外需要指出的有两点,一是贵州远在西南边疆,集中分布着大量的少数民族,这些少数民族有“生苗”与“熟苗”之分:“近省界为熟苗,输租服役,稍同良家,则官司籍其户口,息耗登于天府;不与是籍者谓生苗。生苗多而熟苗寡。”[5]405由此可知“生苗”与“熟苗”间最大的区别就是是否登记在籍,为政府提供租役。贵州多崇山峻岭,“贵州一线路外即苗穴矣”[6]49,深山老林里必然有大量的“生苗”人口不为明朝政府所知,不受官府控制,这些人口不在户籍,“凡云贵流官、土官附近驯熟通汉语者编造,其余夷民不造。”[7]299二是地方官员有意隐瞒人口:“各府县司造解每年蛮民户口全无的实姓名,十年大造黄册,指东易西,挂一漏万,略无真确。盖缘各土司设计搪塞,不欲以实数报之于官,而官府亦鲜有实心清理者。”[8]453因此,文献中的人口数据记载必定是少于实际人口数量的。

二、片区人口的变化原因

从前文分析可知,明代中后期贵州武陵山片区人口数量呈上升趋势,增长速度较快,仅个别县司人口出现减损。造成片区人口变化的主要原因有外来移民、农业发展、矿产开发、航运贸易和战乱灾荒等。

(一)外来移民

贵州农业生产所需的劳动力严重不足,土地开垦面积也极为有限。故明代志书中常有“非无田之患而无民之忧”[9]277的记载。“黔籍之人不足以当中土一大郡,又汉夷错局,而夷倍徙焉。”[6]7而中原的情况正好相反,那里地狭人稠,耕地不足。明朝政府审时度势,组织内地各省的富余劳动力移居西南地区,即移民就宽乡,广开民屯。民屯通常由官府组织,发给耕牛、种子、农具,给予优待,三年后起科。与贵州的贵阳府、安顺州、镇远府等府州相比,前者在国家力量主导下有较多的军事移民,而片区内的思南、石阡、铜仁、思州四府则以民间自发移民为主。

思南府旧为苗夷所居,自从洪武时田佑恭归顺朝廷后,芟夷殆尽,到嘉靖时“居民皆流寓者,而陕西、江西为多,陕西皆宣慰氏之羽翼,各司正副官与里之长是也……江西皆商贾、宦游之裔。”[2]492为解决边地军粮的不足,明政府实行开中法,即募盐商到贵州屯垦粮食以换取盐引。思南、石阡、铜仁有航运之利,舟楫往来,商贾辐辏,很多人因经商或做官而定居于此。“汉人皆中州人,或以仕宦、或以商贾,流寓附籍,江西最众,蜀次之,楚又次之。”[10]51每逢荒年,四川流民多进入片区内空旷的山林中烧山辟田,还能借机逃避赋税,故“蜀中、江右之民侨寓于此者甚众”[9]281、“流移之人,亲戚相招,缰属而至,日积月累,有来无去”[2]539、思南府朗溪司的峒人“多以苗为姓,皆前代避兵流民。”[8]362可见,外来移民是片区人口增长的最主要原因之一。

(二)农业发展

人口数量与农业发展有着密切的关系,农业生产力水平越高,就越能为人口增殖提供足够的物质资料。此外,随着手工业和商业的发展,大批农产品也进入市场,反过来又促进了农业生产的发展,这是明代贵州武陵山片区人口增长的又一重要原因。

土地是农业生产最基本的物质条件,其开垦面积的大小在一定程度上反映了当地农业水平的高低和人口的多寡。武陵山片区可耕地相对较少,大都分布在山间盆地、河谷坝子,而且土层薄、坡度大,水土流失严重。“铜仁田多依溪河,天造地设,难施人力。无源之隰,土燥且涸,名曰漏地。即有潴蓄,随旱随涸,田不加辟。”[10]71铜仁、思南、石阡诸府蛮僚杂居,苗民生产方式落后,明初及其以前还未有固定的农耕生产方式,如思南府沿河司的冉家蛮“出入持刀弩,好渔猎”[4]362,铜仁仡佬夷“男子刀耕火种,妇人勤绩纺”[10]52。思南府居住于山林之人“芟林,火之,因布种”[2]491,居住于平坦处之人“驾车引水,以艺粳秫”[11]53。可见,只有坝子里的人掌握一定的灌溉技术,可以种植粳稻、高粱,广大山区居民都不得不刀耕火耨,或以渔猎樵苏为生。此外,永乐以前该地区为思南、思州二土司所有,“宣慰氏久擅其地,禁小民不得水田”[2]539,自耕农受到土司的超经济剥削与压榨,农业发展缓慢。这样,武陵山片区土地利用率很低,能够供养的人口也极为有限。但是该地区开始建立流官统治后,农业经济有了突飞猛进的发展,农业基础设施不断完善,与此同时,片区官员也十分注意奖励垦荒,培育良种,引进和推广很多新的农作物。至明代中后期,片区内的水利设施已经得到很大的改善,不但修建了大批水利工程,而且还因地制宜,广用堰塘井泉进行灌溉。例如铜仁府就绝溪为堰,筑坞为塘,广兴水利,先后修治了凯槽溪堰、田坪堰、岩前堰和官塘、六家洞塘等十余处水利设施,且“每堰设一堰长,照亩出力,及时修筑,堕者惩、避者罚”[10]71,保证了这些水利设施的利用效率。而思南府也于明代中后期开始引进棉花种植:“地产棉花,种之获利。土人且效其所为,弃菽粟而艺棉。”[2]539此外,由于片区气候条件较为优越,“思南介楚蜀之间,风气视二省略同,惟冬不大寒为少异……气候差正,寒燠不爽,雨旸以时”[12]14,更是促进了片区农业的发展。片区农业的发展不断地吸引外来人口迁移定居,移民不仅带来了大量的农业劳动力,也把新式农具、先进的耕作技术、作物新品种引入片区,显著提高了劳动生产率。土著豪强也乐于招佃移民进入自己空闲的山场、田地耕种,收取租税。如此一来农业发展与外来移民形成了发展的良性互动,农耕人口不断增加,土著苗蛮也渐被华风。

(三)矿产开发

武陵山片区广袤的高山丘陵下蕴藏着丰富的矿产资源。在明代以前,由于黔东距中原较远,交通不便,中央政府对该地的控制较薄弱,这些矿产多是零星开采,开采的技术也比较落后,因此开发规模较小。明代贵州建省后,片区内的矿产资源得以逐步系统地开发,而朝廷对坑冶也十分重视,经常派矿监到各个矿区督导开采工作。据《大明一统志》记载,思南府土产水银、铁;思州府施溪司土产水银;石阡府石阡司土产水银,苗民司土产铁;铜仁府铜仁司土产铁,大万山司土产硃砂、水银,省溪司土产硃砂、金、铁,提溪司土产金[13]855-860。嘉靖《贵州通志》亦记载贵州布政司岁解水银二百二十七斤,硃砂一十六斤八两,其中思南府岁解水银一百九十七斤八两,铜仁府岁解水银二十九斤八两,硃砂一十六斤八两[9]276。二府岁解水银、硃砂比例竟占全省的100%。《明史·食货五》中也还特别指出“惟贵州大万山长官司有水银、硃砂场局”[14]1317。因为开采矿产可以带来不低的经济效益,不仅官办的坑场越开越大,一些民间组织兴办的坑场也越来越多。这些坑场为了加快开采,大量地招募百姓当作矿工,“坑深约十五六里,居人以皮为帽,悬灯于额,入而探之,经宿乃出……居人指为生计”[2]491。采矿业的兴盛不仅使本地区民众赖以生活,也吸引邻近地区的游民纷至沓来。“万山专采砂汞,居人藉为生业”[10]52;“婺川有砂坑之利,商贾幅辏,人多殷富。”[2]492由此可见,采矿业俨然成为了片区内的“第二产业”,不仅能够产生片区人口的“集聚效应”,使得矿区附近府县人口显著增加,而且从事采矿的人很有可能脱离农业生产,其生活更加依赖于市场,进而促使一批以坑场为中心的新聚落点与商贸点的形成与发展,从而进一步推动人口的增长。

(四)航运贸易

贵州武陵山片区山高水长,河流众多,片区内较大的河流是乌江和锦江。乌江是贵州省第一大河,发源于乌蒙山麓,经思南府沿河司流入四川。思南是乌江的下游和主航道,该段流速平缓、水位较低,北有思印江与朗溪司相连,南有石阡河与石阡府沟通,四通八达,水运便利。明代以前,片区内的河道基本未经疏浚,人们仅利用天然航道进行水运。明代中后期,政府出于军事和经济目的,对一些重要河道进行了整治。万历十一年(1583年),贵州布政使郑雯就主持疏导乌江干流思南府境内河段,并拟从省城开南明河、清水河直达思南。乌江下游支流石阡河,源出石阡府,向北在思南境内注入乌江。万历时石阡知府郭原宾决定疏浚该河道以通舟楫,命人清理石阡府至塘头河道六十余里,打通碍航险阻九处,石阡河自此通航。经过疏浚的乌江“陆与水相出入,此川、贵商贾贸易之咽喉也”[15]135,极大地发挥了交通枢纽的作用,石阡府和思南府也进而成为川盐的重要集散地。官府于思南府龚滩设点抽税,“过往花盐船只,抽取税银,每年获利数万。”[6]249锦江发源于梵净山麓,向东流经铜仁府提溪司、铜仁司,在湖南辰溪县注入沅江,最后汇洞庭湖入长江。明代中后期,锦江航运愈发兴盛,不仅承担了淮、浙盐运与片区内诸府皇木采办的运输任务,还兼及民运,并带动了航道两岸市镇的发展。例如铜仁府省溪司,顺流经铜仁可达湖南,溯流至提溪司可接陆路,西北达思南,西南抵石阡,是锦江上重要的水陆联运客货转输口岸,每逢梵净山朝山时,各方男女涌至,锦江承担大量客运任务,省溪作为中转地,十分繁盛[16]64。片区内不断优化的航运条件便利了黔东北与邻省的物资交流,刺激了沿河两岸市镇的发展,促进了武陵山片区内外部的商业往来,使得片区人口不断增加。

(五)战乱灾荒

明代黔东苗乱时有发生,导致这一地区的人口不时出现减损。根据万历《贵州通志》的记载,自嘉靖朝起始(1522年)至万历二十五年(1597年),贵州武陵山片区内4府共发生8次较大规模的战乱,其中规模最大、造成人口损失最多的当属前文提及的嘉靖二十四年(1545年)苗民叛乱,其状之惨,“贵自开省以来,兵戈扰攘之久且大者,未有过于此!”[8]404直至《通志》付梓的万历二十五年(1597年),仍然是“铜平乡民桑麻几易,鸡犬靡宁,暴骨苗窠,饮血苗刃者,曷可胜记?”[8]404

战乱对人口和生产的破坏是巨大的,同样,大规模灾害饥荒同样会造成人口骤减。据郭子章《黔记·卷二大事记下》和万士英《铜仁府志·卷一方舆志》的记载,自嘉靖十五年(1536年)至万历二十九年(1601年)这近七十年里,贵州武陵山片区共发生灾荒24次,其中水灾8次,旱灾5次,饥荒4次,瘟疫4次,冰霜雪灾4次,地震1次,平均不到3年就会出现一次灾荒。水旱灾害导致片区内粮食大面积减产乃至绝收,引发饥荒,而瘟疫的传播也更有可能造成人口的大量死亡。

三、片区人口变迁的影响

(一)巩固西南边疆

早在明朝建立之初,朱元璋就已经认识到了贵州对于王朝整个西南边疆的重大战略意义,无有贵州则云南不能守,故在湖广入黔滇的驿道上广设卫所,保护这条联系西南地区与中央的交通线。而贵州武陵山片区内四府之地正处在这条交通命脉的北部,居高临下,一旦有失,则明朝与西南地区的联系就会受到极大的影响,危及统治。“(思南)府襟带川蜀,控扼黔、楚,山溪连亘,蛮僚环错。昔人以为牂牁要路,盖地接黔、播,形援便易也。”[17]5301“(铜仁)府东连溪洞,北接苗夷,窥伺之患,视他郡倍多,盖辰、沅之要隘,而思、石之门户也。镇压得人,则楚、黔两路可恃以无恐矣。”[17]5320为了巩固对这一地区的统治,早在永乐年间,明王朝就借思南、思州田氏两宣慰司内斗之机,在这里实行“改土归流”的政策,分其地为八府四州,贵州也以此建省。到明代中后期,随着片区内人口的增加,朝廷所掌控的人口数也不断上升,极大地增强了其经济与军事力量,进而得以不断加强其对于片区的控制力。一方面,官府能够充分调动片区内的人力、物力、财力镇压叛乱,维护统治,例如“万历三大征”之一的平播州杨应龙之乱,就离不开片区的兵丁与粮草运输等方面的支持。另一方面,朝廷也有能力进一步推行改土归流:万历二十六年(1598年),改铜仁府铜仁长官司为铜仁县;万历二十九年(1601年),改石阡府龙泉长官司为龙泉县;万历三十三年(1605年),改思南府水德江长官司为安化县。平定播乱与改土归流的成功,说明片区内人口的增加对明王朝巩固西南边疆统治、维护国家统一有着十分重要的意义。

(二)发展特色经济

随着人口的自然增长与外来人口的进入,贵州武陵山片区的经济活动也愈发活跃。农业上不仅引进了较为先进的生产工具与生产方式,推广牛耕,广开粮食作物的耕种,还根据本地实际生产条件,进行经济作物的种植与加工:思南府广种棉花,获利颇丰;铜仁府特产苎麻,民众以此制成葛布,在满足自身需求的同时还能以此上交赋税;四府均生产制作黄蜡,岁贡达千余斤之多。贸易上则凭借良好的交通区位优势,以盐运、皇木采办和汞砂开采三方面为主要内容,形成了特殊的“外向型”经济模式。贵州素不产盐,境内百姓食盐多由四川、淮浙水运而来,这就不可避免地打破了片区高原山地地形所带来的经济封闭性,促进了地区间商品贸易的发展。片区内森林资源十分丰富,思南府生产楠木,铜仁府生产杉木、楠木和黄杨木,是明王朝采办大木的主要地区之一。明代中后期中央大兴采木之役,鼓励地方土官献木,虽然靡费甚多,给片区内百姓带来了沉重的赋役负担,但是也在一定程度上活跃了商业贸易。例如一些商人就借皇木采办之机进入片区采购名贵木竹运往江浙地区加工,制成上好家具出售。片区内矿产资源丰富,不仅官府设场开采,民间力量也加入其中,以开采所出投入市场,成为民间交易的硬通货,如大量的思南府百姓就加入到官方或民间自办的坑场中,“居人指为生计,岁额水银一百六十斤入贡,而民间贸易往往用之,比于钱钞焉。”[2]491特色经济的发展也繁荣了片区市镇,不仅府城中存在大量坊市,城外的长官司中亦有坊市供民众买卖交易,如石阡府绥阳市就去府三百里,龙泉司、苗民司各建有司前市[8]389。人口的滋生与经济的繁荣使得片区内诸府呈现出与贵州其他地区不一样的风貌:“黔中诸郡皆荒凉,惟思南府最盛,有水道通舟楫,货物聚集而人文亦可观”[18]24。

(三)兴盛地方文化

古时贵州为蛮夷之地,文化教育十分落后,但武陵山片区相比贵州其他地区而言更为靠近中原,文教水平也略高于他处。“铜仁与辰沅同风,颇知礼义……力本右文,士知向学。”[10]51明代中后期随着片区人口的增加与经济水平的提升,地方文化也愈发兴盛,这主要体现在地方学校的兴办与人才的涌现方面。片区内无卫所,学校教育主要是通过广建县学、府学和书院、社学来推行的。其中建立在各长官司的社学,又可称为司学,主要招收地方土司及苗民子弟入学,可以补廪生员,优先进入国子监学习。这种通过学校培养土官继承人的方式收到了很好的效果,既为府州县学的推广奠定了当地少数民族人才基础,又提升了土官的文化素质,增强了国家对片区的统治力。明代弘治以后,片区内非官学教育的书院教育开始兴起,贵州按察副使毛科就在铜仁建立著名的铜江书院,到明代中后期书院教育更为兴盛:隆庆年间石阡知府吴维京建明德书院,思南府佥事周以鲁建斗坤书院,知府田稔等人建为仁书院,万历年间思南府同知周以跃建大中书院。“复书院,群诸博士弟子而课之,多社塾,集诸井里乡遂而训之,而又简师儒、勤督课,化民成俗,庶几可望于今日矣!”[10]113学校教育的兴盛使得片区文化水平得以显著提升,也培养了大批优秀人才。思南府水德江人田秋,官至广东布政使;铜仁府陈扬产兄弟八人皆中科甲,时人赞为“八英”。据有关资料统计,自贵州设科以来至明末,全省中进士者共109人,其中片区内思南、铜仁和石阡三府就有22人,占五分之一[19]364。片区学校教育的兴盛与人才的涌现,离不开国家对教育的重视,更离不开由于片区人口变迁所带来的人口基数的增加与经济水平的提高。

从地方志的记载不难发现,明代中后期嘉靖至万历年间贵州武陵山片区人口数量呈现波动上升的趋势。这主要是因为本地区涌入了大量外来人口,广开农田,生产条件也得到了大幅改善,加之矿产资源丰富,交通运输便利,故吸引大批外来移民和四方商贾,使得社会经济愈发繁荣。而后者又可以招徕更多人口,同时也促进了人口的自然增殖。即使片区内出现了一些战乱灾荒,也无法阻止人口总量上的增加。这一时期片区人口的变迁,为贵州边疆的巩固、地方社会的进步和文化传播都提供了物质基础和人文媒介。

注释:

①尽管有学者对明代文献中关于户口资料的记载持怀疑态度,认为其户口资料多为不实之言,不能纯粹用于研究明代人口问题,例如著名学者何炳棣就直接提出了“明代后期某些地区和清代前期全国的所谓的人口统计数只能看作为纳税单位”的说法,但如果抛开这些人口资料去研究人口问题,显然是不切实际的。因而笔者仍然主要采用文献研究的方法对片区人口进行分析研究。

②嘉靖《思南府志》里关于人口数据的记载几乎和嘉靖《贵州通志》中的记载完全相同,仅有印江县及全府人口总数有差异:省志载印江县806口,全府23 691口;府志载印江县3 806口,全府26 691口。这显然是后出的省志传抄有讹,但本文为保持数据来源的一致性,仍采省志人口数。

[1]经济发展司.武陵山片区基本情况[EB/OL].http://www.seac.gov.cn/ art/2012/3/16/art_6491_179361.html(2012-03-16)[2016-03-28].

[2][明]洪价,钟添.嘉靖《思南府志》[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(第43册).成都:巴蜀书社,2006.

[3][明]胡世宁.胡端敏奏议[M]//影印文渊阁四库全书(第428册).上海:上海古籍出版社,1987.

[4][明]沈思充、陈尚象.万历《贵州通志》[M]//日本藏中国罕见地方志丛刊.北京:书目文献出版社,1990.

[5][明]郭子章.万历《黔记》[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(第3册).成都:巴蜀书社,2006.

[6][明]郭子章.万历《黔记》[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(第2册).成都:巴蜀书社,2006.

[7][清]嵇璜,等撰.钦定续文献通考[M]//影印文渊阁四库全书(第626册).上海:上海古籍出版社,1987.

[8][明]沈思充,陈尚象.万历《贵州通志》[M]//日本藏中国罕见地方志丛刊.北京:书目文献出版社,1990.

[9][明]谢东山,张道.嘉靖《贵州通志》[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(第1册).成都:巴蜀书社,2006.

[10][明]万士英著.黄尚文点校.万历《铜仁府志》[M].长沙:岳麓书社,2014.

[11][明]沈庠,赵瓒.弘治《贵州图经新志》[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(第1册).成都:巴蜀书社,2006.

[12][清]夏修恕,周作楫.道光《思南府续志》[M]//中国地方志集成·贵州府县志辑(第46册).成都:巴蜀书社,2006.

[13][明]李贤,等撰.明一统志[M]//影印文渊阁四库全书(第473册).上海:上海古籍出版社,1987.

[14][清]张廷玉,等撰.明史[M].北京:中华书局,2000.

[15][明]王士性著.吕景琳点校.广志绎[M].北京:中华书局,1981.

[16]夏鹤鸣,廖国平主编.贵州航运史[M].北京:人民交通出版社,1993.

[17][明]顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[18][清]陈鼎.滇黔纪游[M]//四库全书存目丛书·史部二五五.济南:齐鲁书社,1996.

[19]贵州通史编委会.贵州通史(第2卷)[M].北京:当代中国出版社,2003.

A Study of Population Change of Guizhou Wuling Mountain Area in Mid and Late Ming Dynasty

HU Zhen1,WEI Dong-dong2

(1.Department of History,Anhui University,Hefei,Anhui 230039;2.School of Humanities,Guizhou University,Guiyang,Guizhou 550025)

The population of Guizhou Wuling Mountain Area experienced fluctuating change in mid and late Ming Dynasty and the total population was promoted.The reasons are the influx of population from other places and the development of agriculture,mining industry,and improvement of traffic conditions besides war and famine within the area.This change not only provided the material basis for the country to safeguard the unity of the southwest frontier,but also provided the human security for the economic and social development of Wuling Mountain Area in Guizhou and the booming of local culture.

Wuling mountain area;population;reason;influence

K901.3

A

1671-9743(2016)07-0021-06

2016-06-11

2013年贵州省教育厅人文社科规划项目“万历 《铜仁府志》与明代黔东历史研究”(13GH030)。

胡振,1992年生,男,安徽淮北人,硕士研究生,研究方向:历史地理学;

魏冬冬,1991年生,男,河南开封人,硕士研究生,研究方向:西南环境史。