丁香一样的芬芳

——记电影《白毛女》的日本女剪辑师岸富美子

2016-09-16山田晃三

文 山田晃三

纪念中国共产党成立95周年

丁香一样的芬芳

——记电影《白毛女》的日本女剪辑师岸富美子

文山田晃三

上图:电影《白毛女》中田华饰演喜儿

1945年4月,歌剧《白毛女》在延安成功首演。2015年,在这部民族歌剧的经典作品迎来70周年纪念之际,3D舞台艺术片《白毛女》在北京首映,今年3月下旬在全国影院陆续上映。笔者在北京的影院观看了这部影片,《白毛女》中的人物形象依然深入人心,散发着永恒的魅力。5月18日傍晚,新版电影《白毛女》的导演侯克明先生接待了一位特殊的客人,她就是今年96岁高龄的1950年版电影《白毛女》的日本籍女剪辑师——岸富美子老师。

电影《白毛女》是1950年东北电影制片厂(简称“东影”)出品的新中国第一部并在全国引起轰动的电影。当时的剧组里有两位日本籍的电影技师:山元三弥和岸富美子。他们分别以“沙原”和“安芙梅”的中国名字,负责录音和剪辑。“东影”成立于1946 年10月(1955年改称长春电影制片厂),当时有不少日本电影人也参与了“东影”的成立事务,“安芙梅”便是其中之一。她为什么要参与新中国的电影事业呢?这得从她不平凡的经历说起。

岸富美子,1920年出生于辽宁省营口,出生后不久因其父去世,便随家人返回日本。1936年,即她16岁时开始从事电影剪辑助理工作。1939年,她随母亲到“新京”(现在的长春),在“满映”(全称为株式会社满洲映画协会,“满洲国”时期在“新京”成立的电影制片厂)剪辑部工作。1945 年8月,日本战败投降,她没有选择回日本。1946年5月,她与家人随东北电影公司迁往合江省兴山市(现在的黑龙江省鹤岗市),10月,以正式员工的身份参与了“东影”的建厂。一直到1953年4月回日本为止,她先后负责了电影《桥》《光芒万丈》《白毛女》《内蒙古人民的胜利》《六号门》《红旗歌》等故事片的剪辑工作。

我和岸富美子老师于2006 年9月在东京相识。当时我正在写作《“白毛女”在日本》。那天,86岁高龄的她独自坐电车前往新宿,我有幸对她进行了两天长达八个小时的采访。她怀着对中国的思念之情,详细地给我讲述了在中国工作的经历,她的一席话使长期生活在中国的我产生了强烈的共鸣。之后我虽然每年仅回日本两次,但每次都会抽空从神户赶到东京去看望她。以前我们常在池袋或新宿见面,饭后在咖啡厅边喝咖啡边聊天。但随着年龄的增长,她远行越来越不方便。之后,我索性直接到她女儿真理女士的公寓去拜访。我依稀记得,大概三年前她就时常提及:“我走之前,想再回一趟中国。”她的梦想,如今终于实现了。

2016年5月12日中午,坐着轮椅的岸富美子老师与女儿真理女士、女婿千藏先生、长子秀一先生、石井妙子女士(《我和满映》的共同作者)以及细野研先生(CCTV东京事务所)一行抵达北京。他们入住宾馆后,我们即刻前往第一个目的地——中国电影博物馆。

刚到博物馆门口,就受到中国电影资料馆朱天伟老师的热烈欢迎,他与久别重逢的岸老师亲切握手,我们一同走进电影博物馆。中国电影博物馆党委书记、副馆长陈志强先生对岸老师的到来表示欢迎,他说:“我们非常欢迎您,您是我们的前辈,您为新中国电影事业做出了巨大的贡献,见到您很荣幸。”随后,大家在会议室进行了亲切的交谈。

迄今为止,岸老师已经是第四次参观中国电影博物馆。2005年12月,她应邀参加博物馆的开馆典礼,并与电影《白毛女》剧组的田华、陈强等艺术家重逢。因为中国电影博物馆里详细地介绍了“东影”日籍员工为新中国电影事业所做的功绩,所以她每次来北京,一定要来此参观。

我们在陈先生的陪同下开始参观,千藏先生推着岸老师的轮椅,来到“东影”展示厅。岸老师仰着头看了一下电影《桥》的导演王滨的照片,感慨地说:“我在‘东影’最难忘记的人便是王滨导演。”

王滨(1912-1960),中国著名电影导演。从20世纪30年代开始,他就在上海从事电影事业,1938年投奔延安,次年担任鲁迅艺术学院戏剧系教员兼实验话剧团副团长,1944年参与歌剧《白毛女》的创作并任导演。1947年到“东影”任导演,并于1949年导演新中国第一部故事片《桥》,1950年与水华共同导演了《白毛女》等作品。

岸老师在王滨导演的两部作品《桥》和《白毛女》中都负责剪辑,她的中国名字“安芙梅”就是王滨导演给起的,所以与王滨导演有着深厚的情谊。

岸老师话音刚落,真理女士看着王滨导演的照片说:“那时王导演总是戴着口罩,对吧?”岸老师说:“我在剪片室工作时王滨导演进来,他跟我讲受伤的经历,现在我还记得当时的情景。”王滨导演的照片之所以大多是左脸照,是因为他在上海时下巴受过伤,因当时医疗条件有限留有疤痕。

这时岸老师的长子秀一先生欣喜地说道:“您看,下面是《白毛女》啊!”岸老师曾说过,《白毛女》是她在“东影”工作中最难忘、印象最深刻的作品。那段刚接到剪辑《白毛女》任务时的情景,她仍记忆犹新——

因我的产期在当年(1950年)4月份,我便从3月初开始休产假,当时准备迎接我的第二个孩子。3月的一个星期天,王滨导演跟崔强导演突然来到我家。这是我跟王滨导演拍完《桥》之后的第一次见面。我对他们的到来感到很意外。我想他们找我一定有要紧事商量,于是将二位请进屋里坐。

王滨导演告诉我他今年要导演《白毛女》,希望让我负责《白毛女》的剪辑。他说:“拍摄《桥》时,我们合作得很愉快,也很成功。《白毛女》是我的第二部作品,是今年的重头戏。为了拍出最好的作品,希望得到你的帮助。”他还说《白毛女》是以歌剧电影的方式拍摄,跟一般的故事片有所不同。而我本来就对《白毛女》感兴趣,他又邀请我负责他的第二部作品的剪辑,我非常高兴。

王滨导演还说:“你4月末生完孩子之后要好好休息一下,为了《白毛女》的成功,希望你跟我好好干。”我当时怀疑自己是否能够胜任这个工作,但王滨导演亲自登门,希望与我合作,我坚定地跟他说:“我一定好好儿干。”因为导演在未开始拍摄之前就物色剪辑人员,这让我感到导演对剪辑工作的重视。

1950年“东影”接到中央电影局的通知,全厂要完成七部故事片。岸老师承担了其中四部影片的剪辑工作,分别是《内蒙古人民的胜利》《六号门》《红旗歌》和《白毛女》。她4月份生完孩子,顾不上好好休息,就马上开始剪辑工作,前三部作品在剪辑《白毛女》之前顺利完成。9月底,《白毛女》剧组拍完外景回到长春,开始准备内景拍摄。外景拍摄了大量的胶片,她与导演至少要工作多日才能看完这些胶片,导演还时常在旁边给她讲解。根据歌剧部分的先期录音,加上对内景的同期录音,她感到心有余而力不足,完成这一艰巨的任务真是“难于上青天”。直到12月份,内景的拍摄还在持续。

岸老师这样回顾当时工作时的情景——

为了给导演看全片的初剪,我的工作也进入了最关键的阶段。内景拍摄进入尾声时,王滨导演也加入了剪辑工作。做完了初剪,还要做混音(DB),为了把后期录音、歌剧的唱段、同期录音这三者和画面有机地结合,达到完美的效果,我绞尽脑汁。DB工作时我跟录音部门的山元先生(中文名字为沙原)一起合作的。我们昼夜不停地工作,根本没时间回家,当时我都不知道自己什么时候睡觉了,什么时候起床了,就这么个状态。家里还有8个月的小宝宝,而我连给孩子喂奶的时间都没有,当时真是不知所措。

一天晚上10点多,嫂子突然抱着孩子来到工作室,我瞠目结舌,难道孩子病了吗?她告诉我,由于我不能回家喂奶,所以公司派人开吉普车来接她和孩子,以后每天晚上10点都准时来接。我就想是谁想出来这个主意,我马上想到这是王滨导演的安排。并且,不久厂里便给我安排了一个有床的房间。我想只有王滨导演知道我的困难处境,我从心底里感激他。

经过不懈的努力,12月28日,第一个校正拷贝终于完成了。王滨导演与洗印和剪辑部门的工作人员等人共同检验后,一致认为可以通过。成功的喜悦让大家忘记了连日的疲劳。其他人赶紧开始洗印。29日,王滨导演拿着刚刚洗印出来的标准拷贝坐火车前往北京。30日在北京进行审查。导演打来电话说:“电影局没问题,我们的任务完成了!”当时全厂职工都欢呼雀跃。

岸老师说:“我还很清楚地记得,那天晚上在摄影棚里摆放了桌椅,全厂两千多个工作人员欢聚一堂。大家开怀畅饮,那是我有生以来最难忘的日子。后来厂里还给每个员工发了一个月的奖金,我终于可以买到期待已久的俄罗斯的毛毯,并保存至今。在当时如此艰苦的条件下,大家齐心协力拍出了《白毛女》,这也许是送给全中国人民最好的礼物。”

这时,陈先生突然说:“在这里照张相吧!岸老师当时刚生完孩子,既要工作又要哺乳,非常辛苦,今天正好两位都来了,这可是千载难逢的机会呀!”秀一先生很谦虚地说:“我只是给她的工作添麻烦。”听完他的话,大家都笑了起来。

参观完《白毛女》,有人问岸老师还想看什么?她说想看《内蒙古人民的胜利》。这是1950年“东影”出品的第一部关于少数民族题材的作品,于学伟担任导演,岸老师担任剪辑师,她的丈夫“杜榆”和李光惠担任摄影师。

岸宽身(1914-2004),中文名叫杜榆,原“满映”摄影师,随后参与“东影”的建厂,拍摄过《民主东北》(第一辑)、《内蒙古人民的胜利》和《六号门》等作品。

1945年8月,苏联对日宣战,同月11日中午,“满映”理事长甘粕正彦要求所有员工及家属当晚11点前到公司集合,那时,男的拿着刀,女的仪容整洁。大家都已经做好了“玉碎”(集体自杀)的准备。在这样的情形下,岸老师夫妻举办了仅仅五分钟的简单婚礼,然后一起去公司。结果苏军并没有出现,他们得以存活下来。

1981年9月,他们夫妻二人应邀参加“东影”成立35周年庆典,这是自1953年以来28年时间里他们第一次回长春。这次,“长影”老厂长苏云先生给岸宽身先生颁发了1957年中华人民共和国文化部给《六号门》的摄影师杜榆的1949—1955年优秀影片个人三等奖的奖章。这个奖章现在陈列在中国电影博物馆的“东影”展厅。

之后,我们前往位于黑龙江省东北部、北隔黑龙江与俄罗斯相望的边境城市——鹤岗。每当岸老师谈起想再去中国时,她紧接着就会说要到鹤岗去。她为什么对中国知名的煤炭城市这么执着呢?这与她的经历有直接的关系。

1945年8月日本投降后,“满洲国”的统治结束了,“满映”也宣告垮台。此后,中共派地下党员进入“满映”,同年10月成立了东北电影公司。1946年5月,面临着国民党军的进攻,东北电影公司奉中共中央东北局的命令撤离长春,并动员日本员工一起北迁参加人民电影事业。当时岸老师已怀孕9个月,行动很不方便,但全家人毅然决定听从公司的安排。撤迁队伍共有五六百人,其中包括200多名日本人。因为需要搬运整套电影设备,所以路途非常艰辛,大家经过哈尔滨、佳木斯,6月1日才到达合江省兴山市(今黑龙江省鹤岗)。同年10月,东北电影公司更名为东北电影制片厂,这样第一个人民电影基地就在鹤岗成立了。

这次岸老师是第四次返回鹤岗。1998年5月,她时隔52年再次回到鹤岗。当时她发现在1946年只有五六万人口的小城镇,如今已经变成有上百万人口的大城市,这让她大吃一惊。上一次她回鹤岗是在2006 年1月,出生在鹤岗的真理女士与出生在长春的秀一先生同行。看到这10年的变化两位都很惊讶:“啊!原来的平房都变成高楼大厦了!”

我们怀着激动的心情,坐车游遍了鹤岗市区。市区分为老街基和新街基。老街基指鹤岗火车站以北,红军路贯穿南北的一带,现在叫向阳区;新街基指火车站以南,现在的工农区,这里是20世纪30年代末“满洲国”时期新开辟的商业地段。

当时“东影”员工、随后到达兴山的延安电影团的40余人、东北医大以及中国医大的教师都住在老街基红军路的一至八马路地区。过去这地块是“满洲炭矿”日本职员的住宅,俗称叫“社宅区”。我们从红军路一直向北走,到了路尽头左拐再走一会儿就到了鹤岗市人民政府。

进了市政府大门,不远处是一座“东影”旧址的石碑。“东影”主厂房原来建在市政府大楼的后面,这里本来是一所日本小学的两栋平房,他们迁到兴山后,在兴山市政府和鹤岗矿务局的协调下,将这所小学改成了制片厂。首任“东影”厂长舒群亲自带领大家盖厂房,最终将其改建成具备洗印、剪辑、录音等功能的技术厂房。

五年前我来鹤岗时,市政官员说,两栋平房后来被鹤岗京剧团所用,70年代末被拆除,现在建了四幢住宅楼。据资料记载,“东影”的摄影棚设在新街基的一所日本未完工的电影院,即后来的新光电影院。办公室和职工宿舍由一个日军厩改造而成。

当时大家齐心建厂的过程被岸老师的哥哥福岛宏(岸老师的旧姓叫福岛)、包杰、李光彦等拍摄了下来,后被拍成纪录电影《新中国电影的摇篮》(1946年)。

福岛宏(1915-1976),中国名字叫傅宏,原“满映”摄影师,随后参加“东影”的建厂,拍摄过《民主东北》(第一辑)《光芒万丈》《无形的战线》(与陈民魂合作)《红旗歌》《人民的战士》《鬼话》等作品。1981年岸老师重返“长影”时,与将近2000名“长影”员工一起观看了这部影片,这是她第一次看此片,可惜当时她哥哥已离世。

然后,我们沿着市政府后面的公园路走,突然,岸老师大喊:“那座山就是三角山!”以前我听她谈到鹤岗时,多次提及他们的厂房设在三角山的角落,三角山右边是“东影”,左边是医科大学。上次我来鹤岗时怎么也找不着三角山,问当地人他们也不知道,这次终于找到了。

鹤岗原来有座“东影”资料馆,设在天水湖旁边。10年前岸老师与家人曾参观过,但5年前这里已经改成了电影院。当时我听说鹤岗因为要建博物馆,所以有关“东影”的资料都暂时保存着。这次我多方打探终于找到了新建的鹤岗市博物馆,但遗憾的是博物馆还未向公众开放。

之后,我们乘车从佳木斯沿松花江南下,来到依兰和方正两县的交界处——沙河子镇。岸老师之所以特意来此,是因为这里有她无法割舍的情怀。1947年2月初,“东影”接到上级命令,要求将130多名日本电影人及其家属,送到松花江沿岸的沙河子村下放劳动。我们在达连河出口下高速,然后沿着河边的小路一直走,问了几个当地人终于找到了这个已废弃多年的沙河子码头。据说,当时他们在这里砸开松花江沉船周围的冰,待江水解冻后,捞出沉船。到了5月,俄罗斯的货船来到码头,将沿岸的煤炭装进船上。到了6月份他们转移到达连河煤矿,然后下矿井挖煤。下放劳动的除了岸老师一家,还有内田吐梦、木村十二等著名导演。此时的岸老师站在河边,回忆着过去的岁月。

晚上我们抵达哈尔滨,当晚我赶回北京,他们则留在哈尔滨过夜,并于次日前往长春。长春可以说是岸老师的第二故乡。从1939年2月她来到当时的“新京”,到1946年5月随东北电影公司离开长春的七年间,以及从长春解放后的1948 年2月到1953年4月她回日本前的五年间,她一共在这里度过了长达十二年的岁月。

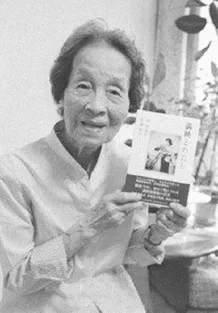

95岁的岸富美子

他们到达位于红旗街的长春电影制片厂老厂区,其前身是1939年建成的“满映”厂房,她又回到了曾经工作过的地方,这里有她美好的回忆、有她朝气蓬勃的青春。她曾在这里剪辑了《桥》《白毛女》等诸多新中国的优秀作品,她曾在这里培养了七名优秀的中国女剪辑师。随后,她在长影集团党委副书记张光临先生的陪同下,参观了长影旧址博物馆的日籍职员展区,并与长影第一代美术师、94岁高龄的刘学尧先生见面,两位分别负责了新中国第一部故事片《桥》的剪辑和美术工作,这次时隔十年的再次重逢颇有意义。

5月17日中午,岸老师一行从长春回到北京,刚到下榻的饭店即刻前往旅途的最后一站——北京电影学院。新版电影《白毛女》的导演侯克明先生热情地接待我们。在侯老师的陪同下我们参观了学院校史馆。不久,于蓝老师也来了。今年96岁高龄的于蓝老师,虽然坐着轮椅,但依旧精神饱满。我见到她,不由得想起第一天我们在中国电影博物馆里看到的新中国22大明星的照片,其中就有于蓝老师。两位老人十年后再次相逢,合影留念。随后我们来到国际交流学院的会议室,两位老师亲切交谈。晚上,诸多中日各界朋友、专家应邀参加晚宴,大家都祝愿两位老师健康长寿。

为期一周的中国之行圆满结束了,岸老师多年的梦想也得以实现。我在机场为她送行时,思绪万千。我想起她曾经对我说:“我在中国共生活了15年,回想自己走过的岁月,最难忘的还是跟中国电影人在一起度过的那8年。当时我对共产党虽然有点害怕,但我毅然决然地跟着共产党走,从长春一路来到鹤岗,与中国电影人一起工作和生活。随着深入的接触,我在思想和生活上渐渐认同了他们。”

“我回国多年也吃了不少苦,但这些苦有别于在中国那8年受过的苦,两者相比又别有一番滋味。在中国的苦难让我学会了思考,让我拥有了面对生活的勇气,这种苦难让我获益良多。所以,我在中国经历的8年时光,对我而言是人生不可多得的财富,是让我刻骨铭心的经历。”

此情此景,在离别的机场,回想着岸老师的一席话。看着即将回国的岸老师,我又想起她曾经跟我说:“我在长春闻到的丁香的芬芳,回国几十年之后仍能记忆犹新。”想到她将自己丁香花般灿烂的青春奉献给中国,想到她终于实现了再来中国的愿望,我从心底里为她感到高兴。她离开中国已经60多年,却仍对中国的电影事业怀着深厚的感情,即使带病也要再来中国。我被她对中国深厚的感情所感动。

值此纪念《白毛女》诞生71周年之际,我们不应该也不能忘记这位为新中国的电影事业做出杰出贡献的日本女剪辑师——岸富美子。

责任编辑/斯 日