回顾歌剧《白毛女》的创作、演出、改编和研究情况

2016-09-16整理

陆 华 整理

纪念中国共产党成立95周年

回顾歌剧《白毛女》的创作、演出、改编和研究情况

陆 华整理

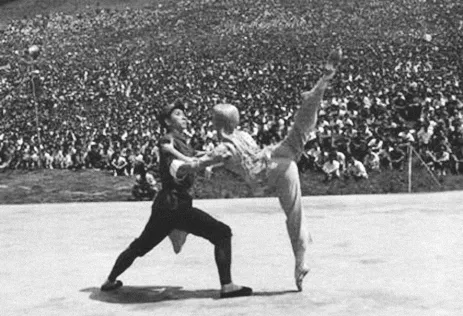

上图:1975年的“文革”后期,中国舞剧团到黑龙江演出芭蕾舞剧《白毛女》

《白毛女》是抗日战争即将胜利时期的作品,也是在《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指引下产生的代表作品。《白毛女》在解放战争和土地改革中起了巨大的历史推动作用。回顾歌剧《白毛女》创作、演出和改编及研究情况,对于今天的社会、群众需要什么样的文学作品,我觉得会有一些启发。

在这篇文章里,我分几个方面来讲:第一,传说。当时在延安时期流传着的《白毛女》民间口头传说有好几个版本,我大致作了一个梳理;第二,《白毛女》歌剧产生以后经过了不断修改的过程,所以产生了几个版本;第三,演出情况。《白毛女》在延安演出以后产生了很大的反响,除了在全国各地都演出,已经成为我国艺术宝库的经典剧目以外,在很多国家也演出过,产生了广泛的影响;第四,歌剧《白毛女》改编成各种其他艺术形式的情况;第五,歌剧《白毛女》的研究情况。70年来,关于《白毛女》的研究文章不断涌现,我按照研究问题大概归类梳理了一下。

传说

关于《白毛女》的传说,据我收集和看到的资料有这样几种说法:

一、1944年秋天,李满天(即林漫)把他听到的白毛仙姑传说写成故事托人带到延安交给了周扬。他说,1940年左右在晋察冀边区石家庄附近山区,出现了一个白毛仙姑,夜里头经常奔驰在山峦间,神庙的贡品也被白毛仙姑拿走了,群众纷纷去神庙烧香磕头。人心慌慌,无心搞生产,村武委会在上级的支持下带着枪去庙里探究竟。他们把白毛仙姑追到山洞里以后,她痛哭失声向村干部倾诉了自己的遭遇。原来村中一恶霸地主,借讨债为名,逼死老农,霸占了该女,后来又阴谋害死怀孕的她,续娶新人,在一位善良的老妈子的帮助下,她连夜逃出地主家,在山洞住了下来,因为里面不见阳光,不吃盐,全身发白,以偷庙里的贡品为生,直到八路军村武会到来。贺敬之在歌剧《白毛女》的“前言”里对这个民间故事、对当时他是怎样看到李满天写的传说故事的情况都写得比较详细,在这就不多说了。歌剧基本上就是按照贺老写的那个故事发展写下来的(贺敬之《〈白毛女〉的创作与演出》)。

二、周而复在《谈〈白毛女〉的剧本和演出》一文中说,故事发生在河北阜平黄家沟。当时黄世仁的父亲黄大德还活着,父子二人对喜儿都有心思,双方争风吃醋生了仇恨。有一次为了争着使唤喜儿,父亲用烟杆打儿子,儿子就用菜刀一挡,结果就不偏不倚一刀打在父亲的脖子上,父亲断了气。母子俩就私下商量要嫁祸给喜儿,说喜儿谋害黄大德。

三、任萍说,1942年左右,一个地主前两房妻妾都不生养儿子,后来就娶了第三房,一年以后这第三房生的还是女儿,地主就很生气,把母女俩赶出家门,这个女的就带着女儿在山洞里吃野果,所以头发都白了,后来为了活命,逢年过节就到庙里去偷贡献。有一次被上香的人撞见,被奉为白毛仙姑,香火极盛一时,八路军来了以后就把她从山洞里救了出来。

四、杨润身说,至少在20世纪30年代初就有这个传说,他9岁的时候就听奶奶说过,主要是流传在完县、阜平、唐县、平山的冀西一代。财主家有个丫鬟是穷人家的孩子,被要账卖到财主家。她在财主家什么活都干,什么罪都受,后来财主家的公子哥还把她糟蹋了,要把她卖掉,她逃到了山里成了仙,一身白毛,头发也白了。老百姓就给她修了一座庙叫白毛仙姑庙,每年大年初一就去烧香求她保佑平安。

周巍峙说,当时他们也听到了这个传说,说仙姑爬山越岭,如走平地,就像仙家一样腾云驾雾,在唐县、完县、阜平一带传得很多(孟远:《歌剧〈白毛女〉研究》)。

五、王滨说,地主借口老婆不能生育儿女而奸污丫头,许诺生了男孩就纳为妾,可是生了女孩就把她赶出门,因为不吃盐,所以身上长了一身白毛,后来八路军路过的时候就把她救出来了,头发也渐渐变黑,还当上了某地的福利部部长。

这些传说表明,当时被流传到延安的《白毛女》不止有一个版本。这些传说经过民间不断的修正、改编、加工以后,具有了口传性、集体性和不稳定性等特征。同时也可以看出,《白毛女》的民间传说本身就带有夸张、想象和浪漫的成分,这些都使得歌剧《白毛女》在创作之前就有了广泛的群众基础,具有了广泛的人民性,易于被群众接受。

版本

歌剧《白毛女》的创作过程比较曲折,上演几十年以来,作者进行了多次修改,这里简要地说一下几次重要的修改。

首先说一下邵子南的未成型本。关于这个版本的特点,引用以下几种论述来说明。王培元在《抗战时期的延安鲁艺》中说:“刚开始排《白毛女》的时候,用了诗句的形式,配上秦腔迷糊调,进行了试排,剧中人物都像戏曲中的旧人物一样,喜儿像青衣,还有水袖动作。穆仁智像戏曲中的丑角,刚出场就叫了一声哎呀,走起路来就像戏曲里的店小二似的。黄世仁的表情、语言、动作都是按照秦腔三花脸的丑角样式设置的。”

舒强在《歌剧〈白毛女〉创作上的群众路线》中说:“把穆仁智完全演成戏曲舞台上的丑,黄世仁则犹如乌龙院里张文远的架势,大家一看太旧了。”

王昆说,1944年随西战团回到延安的时候,邵子南收集了这个故事。听说他写过一首长诗或者诗剧,不过没见过。到了延安以后,还听说过另一个作家林漫写过一个故事,也没见过。周扬同志决定,由张庚领导成立创作组,参加的有邵子南、贺敬之、丁毅,还有导演王滨、王大化,作曲马可、张鲁等人。开始杨白劳卖豆腐去了,回来的路上被地主事先埋伏好的人从崖上推了下去。王昆还记得当时的唱词:“耳听梆声打头更,天上的乌云遮星星,杨老汉二道崖丧了命,众人就把尸首抬回村,众人把尸首抬回村,红喜女还不知情。”这次排的是邵子南写的,后来大家都认为这样排不行,推翻了,成立了贺敬之执笔的创作组,邵子南退了出来(王昆、陆华《就歌剧〈白毛女〉创作过程中的若干问题访王昆》)。

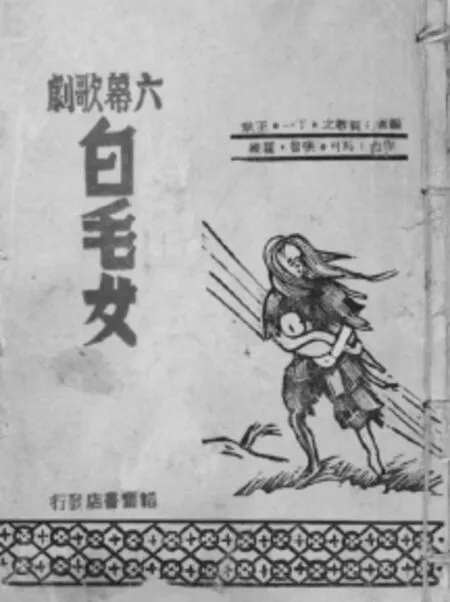

歌剧《白毛女》剧本,1946年11月韬奋书店发行

歌剧《白毛女》剧本是由贺敬之、丁毅执笔完成的,后来又进行了几次大的修改。

第一版:1945年歌剧《白毛女》在延安演的时候是六幕18场。

张庚说,那个时候的本子和现在有几个不一样,一个是喜儿在怀孕以后黄世仁骗她,说要娶她,她就相信了,并有屈服的意思,后来经过张二婶指出这是骗局,她才如梦初醒。很多人不赞成这一点,认为歪曲了喜儿的形象,她怎么能够忘记杀父的阶级仇恨去屈从敌人呢。也有少数人认为,在那种环境下的妇女往往有这种想法。第二,原来最后一场写的是喜儿与大春婚后的幸福生活,周扬指出这样的写法就把斗争性很强的故事庸俗化了,后来才改成开斗争会。最后一场因为贺敬之生病了由丁毅写的。演出的第二天,创作者们就到处收集意见,有一个厨房的大师傅就说戏是好,可是这么混蛋的黄世仁不枪毙太不公平。当时他们创作组的人还是不太理解,对地主阶级还是要团结,如果枪毙了不是违反政策吗,所以没改。第一次在党校礼堂演了以后,主席、周恩来、朱德都来看了戏。演出第二天中央办公厅就派人传达了中央书记处的意见,三条:第一是这个戏是非常适合适宜的,第二是黄世仁应当枪毙,第三是艺术上是成功的(张庚:《歌剧〈白毛女〉在延安的创作演出》,《新文化史料》1995年第2期)。

在延安演出的时候,第一幕是大年初一喜儿和未婚夫大春生离和父亲死别;第二幕是遭黄世仁强奸;第三幕是被出卖;在延安和张家口演出的时候,第四幕有三场,都是喜儿独自在山洞生活的戏,大部分都是大段的唱;第五幕是喜儿在荒山险谷和黄世仁狭路相逢,被仇人称为白毛鬼,被激怒的喜儿在霹雳闪电交加的黑夜向天呐喊;第六幕是控诉黄世仁。在延安演的第一个本子是六幕18场,第一幕在风雪交加的除夕,杨白劳与喜儿,王大婶、赵大叔的亲情,以及杨白劳最后被逼得喝卤水自杀倒在雪地里的一场戏,是贺敬之设计的。第一场是当时大家反映的最感人、最好的一场戏,所以演出以后基本上也没动,也没有修改。提意见最多的是后边三幕,贺敬之为此对剧本做了反复修改。

第二版:1946年在张家口,这是一次比较大的修改。

1945年到张家口演出时,对剧本进行了一次比较大的修改,经过这次修改,喜儿的性格在三幕以后加强了。第一幕第三场加了一段赵大叔说红军的故事,意在反映埋藏在农民心底的希望。第二幕第二场改为大春、大锁反抗狗腿子逼租,痛打穆仁智,大春被迫投奔红军,增加了农民在旧社会里的反抗性。第三幕加强了喜儿要活下去要反抗的意志和性格。第四,根据群众意见第六幕第一场话剧味太重就重写了,第二场也改写了,加了后台合唱,太阳出来的唱词,突出了旧社会把人变成鬼、新社会把鬼变成人的主题。1946年在张家口正式出版以后署名为延安鲁迅艺术文学院集体创作,在这之下是剧本的执笔者和音乐作曲者的名单,从张家口定下来以后一直是延续了几十年都是这样的(贺敬之:《〈白毛女〉的创作与演出》,1946年)。

第三版: 1947年在哈尔滨演出时又作了一次比较大的修改。当时丁毅到了哈尔滨,他说,那次修改将原先表现喜儿的山洞生活的第四幕删掉了,一个是觉得它比较累赘,减低了剧本主体发展的速度,一个是对喜儿在山洞的生活把握不准确,因此不生动、不现实。原先第五幕写的抗战开始的时候,地主和农民两种不同的情景以后,以后白毛仙姑的产生和八路军的来临没有一个中心事件,距主题较远,后来经过讨论以后全剧改为五幕。第四幕表现了在抗战开始的混乱中,地主黄世仁仍然想借用各种势力,甚至日本法西斯的势力继续他的统治和压榨,但是八路军来后打破了他的企图,一向被压迫的农民找到了自己的军队,有了力量和希望。第五幕就是原来的第六幕,第一场要表现喜儿被人误认为是鬼,而引起了迷信、斗争的发展,原先用口头来叙述不够明确,后来改在庙里用形象来表现,与下一场庙里抓鬼,发现喜儿,救出喜儿接得更紧凑一些(丁毅:《再版前言》1947年)。

第四版:1950年在北京的修改。贺敬之说,这次修改的目的就是使它更精炼、更紧凑,避免冗长拖拉,去掉琐碎的话剧成分,求其在格局形式上较为统一。因此把六幕改为五幕,删去了原来表现喜儿在山洞里生活的第四幕,前三幕不改,最后的两幕除保留一些可以保留的外大部分都重写过了,音乐方面在打破了过去的片断的用民歌配曲的做法,更多采用了合唱、领唱、重唱的形式,以使音乐和戏剧能有更好的结合,把过去简单的伴奏改为管弦乐谱,并增加了很多过场音乐,修改后由中央戏剧学院歌剧团在北京演出了(贺敬之、张鲁、瞿维:《2000年重版前言》)。

第五版:1962年纪念《讲话》发表20周年,中国歌剧舞剧院在北京重排演出,剧本修改由贺敬之担任,作曲是马可担任。这次修改了两段唱词,一个是《恨是高山愁是海》,一个是《我是人》,但是1962年的修改本最终没有采用这两段歌曲,而是把第四幕、第五幕不少段落进行了压缩,如1952年版本第四幕大春和喜儿山洞中相见尚未认出彼此时,有一大段喜儿的独唱,未被这次舞台演出采用,不过一直保留在正式文本之中。1977年演出的时候对这一段做了另一种处理,就是把上述喜儿的独唱改为彼此认出后俩人的二重唱,由丁毅作词、瞿维作曲(见2000年重版的《白毛女》)。

2015年由浙江教育出版社又出版一个新的版本。这个版本跟以前几个版本有所不同。第一,这个版本分了两大部分:第一部分是歌剧剧本,第二部分是增加了《白毛女》诞生和演绎部分,把《白毛女》创作过程和70年来的影响贡献、成就做了一个梳理和解读,加入了毛尖、曹景行、李云雷三位研究员的文章。另外,向读者展示了大量的珍贵历史照片,包括手抄版的《白毛女》曲谱,延安时期、解放战争时期、全国解放以后、改革开放以后,各种艺术形式的《白毛女》的演出剧照,还有海外演出照片,还有一些老旧海报、节目单、宣传画、影像,以及一些不同版本的《白毛女》图书封面。这次版本还有一个很大的特点,就是在编辑中发现了以前版本中15处错误的地方,经过贺敬之亲自审阅和认定,进行了更正,非常不容易,不仅仅是修改了错别字,更是更正了故事发生时间,这是一次比较重要的修改。原文中说,故事发生在1934年冬天,后来经过编者的仔细推敲,又经过贺老的反复审阅,最后确定为1933年冬天。

国内外演出情况

关于《白毛女》的演出情况,我想结合几代喜儿的扮演者来讲。第一代喜儿的扮演者是王昆。当时在延安,最初是林白演喜儿,后来因为她怀孕身体不适没有参加正式演出。关于在延安演出的确切时间,一直存在一些错误。艾克恩老师在《延安文艺纪盛》里写的是6月10号,实际上到那天已经演出七场了。黎辛在《喜儿又扎上了红头绳》一文中讲他在5月17号晚上还看了彩排。我认为应该是在5月20几号首场演出,这是我推的。我记得马可有一篇文章谈到了演出时间,贺老也跟我谈过。马可这篇文章里写的时间应该是比较合理的,但是现在这篇文章,我费了很大劲也没有找到。

《白毛女》在延安演出了30多场,受到热烈欢迎,很多人当时都描写过演出的情景。丁玲在《延安文艺丛书》总序里边就写道:“每次演出都是满村空巷,扶老携幼,房顶上是人,墙头上是人,树杈上是人,草垛上是人,凄凉的情节,悲壮的音乐,激动着全场的观众,有的泪流满面,有的掩面呜咽,一团团的怒火压在胸间。”可见当时群众反响是非常强烈的。黎辛在一篇文章里讲过《白毛女》演出场次之多无法统计,包括在各个解放区演出,在胶东地区有一千个剧团中有半数剧团演过《白毛女》,在交公粮征兵土改等动员大会上,常把演出《白毛女》作为动员,演出效果非常强烈,这种现象过去从来没有见到过。李刚说,他在抗美援朝的时候,有机会和解放军的杨得志大将接触过,他在解放军19兵团做了调查,1946年至1949年,师以上文工团的演出多以《白毛女》为主要节目,师文工团平均每个月演出该剧15场以上,有时一天两场至三场,观众主要是数以千万计的农民、广大的解放军战士和几十万俘虏兵。据李刚调查,到解放前华北、东北、西北演出比较多,可能是由于语言的障碍,华南相对地少一些。

1996年8月6日,上海芭蕾舞团芭蕾舞剧《白毛女》在北京展览馆剧场拉开北京首演的帷幕,受到各界的欢迎和好评。王昆、田华、石钟琴、辛丽丽、瞿笑意四代喜儿在演出后一起合影

另一次重要演出是在张家口。孟于曾经写过一篇文章,登在《晋察冀日报》上,回忆了当时的演出情况。她说,在张家口剧场演出了数十场,场场满座,反应强烈,使张家口人民受到思想上的新的震撼,增强了对三座大山的仇恨,激发了对压迫和剥削的反抗意识,提高了对党的热爱和对党的政策的进一步了解。在张家口演出,每到精彩处掌声雷动,经久不息;每到悲痛处,台下总是一片唏嘘声,有人甚至从第一幕至第六幕,眼泪始终未干,散戏后人们交口称赞。在张家口演出时郭兰英就参加了,郭兰英是第二代喜儿。在张家口演出时,孟于也演过喜儿。

华北文工团从张家口出发,一路演出《白毛女》,在河北辛集的时候,演了两个晚上,头一天演的是歌舞小戏,第二天演的是《白毛女》。徐光耀的回忆文章《昨夜西风凋碧树》把《白毛女》演出的情况写得非常有意思,还没有人这么写过。文章里说,在这之前他们剧社已经演过《白毛女》,对于里边的对话、唱词、曲调、情节人人都熟,但是看来自源头的演出,好奇心还是非常强烈。大幕尚未拉开,贺敬之就从幕布缝里钻出来,以报幕员身份说了几句客气话,然后锣鼓一响开始打通。冀中人戏迷多,对各种锣鼓经十分在行,这通鼓开头就节奏欢快蓬勃响亮,实在顶得一场优秀的帽耳戏。有人被那散珠般的鼓点所激动,禁不住撩起侧幕下角偷看,于是惊讶地喊起来,你猜打鼓的是谁,是周巍峙。周巍峙当时是联大文工团团长,大家都早有耳闻,他一向都很严肃端庄,两目直视,不苟言笑,谁也想不到他能打出这样一手好鼓。这一晚的《白毛女》确实把人震了,歌唱家孟于扮演喜儿,她的唱腔优美高亢,激情迸发,一句我不死,我要活,真如长虹喷空,全场惊悚,至今还觉得回肠荡气。演杨白劳的牧虹驾轻就熟,喝了卤水以后的大段舞蹈把悲痛凄绝的情感发挥到了极致。陈强演的黄世仁不必说了,他的两个冷眼珠子一拧,立刻使你脊梁沟子发凉,如果不在最后枪毙他,人们怎么能饶得过呢?演穆仁智的那位,讲究含蓄,动作表情幅度不大,却把穆仁智的奸险卑劣,尽含在轻言巧笑之中,韵味深沉耐久。演出最成功的要数演王大婶的邸力,人们都叫阿邸,她出场一笑便迎来满堂热烈的掌声,当演员和角色达到神合境界之后,哪怕一颦一笑也会出现神来之笔。

另外,文章里还写到,贺敬之有一次突然被欢迎唱支歌。他抄着手在台阶上慢慢站起来,那时候他还没有恋爱结婚,腼腆神情中带点顽皮,因此大家也喜欢挑逗他,他知道逃不脱,便十分温和地笑了一笑,唱了四句陕北《信天游》。他把先细后粗、凤头豹尾式的拖腔唱得雄浑醇厚、旷远悠长,韵味真是到家了,从这点看便知道当时人们在向民间艺术学习上下过多大的工夫。我想说的是要是没有贺敬之他们在秧歌运动中的民间采风,没有深入生活的体验,没有在民间艺术学习上下过苦功,歌剧《白毛女》就没有创作基础。

孟于还回忆了他们从张家口到北京后的演出情况。当时他们团在西长安街的国民大剧院,也就是现在的首都电影院首演,庆祝北平解放。2月9号开始演《白毛女》,观众中有国务院和平谈判代表团的张治中、邵力子等,也有文艺界的知名人士金山、张瑞芳等,他们一致称赞《白毛女》戏好,演得好,后来他们又为傅作义的部队师以上的军官演出,这些国民党的军官有不少人也被剧情感动得留下了眼泪。解放后在北平城里,《白毛女》连续演了36场,十分轰动。

1962年纪念《讲话》发表20周年,中国歌剧舞剧院在北京重排《白毛女》,剧本由贺敬之担任,作曲由马可担任,演员分了两组,一组是延安时期的老演员王昆,李波、陈强等,一组是郭兰英等后起之秀。剧院特地邀请舒强来重排,舒强是导演,舒强说只用了45天就把两组演员的戏都排出来了。李超认为,两组演员各有千秋,郭兰英和王昆两个喜儿,郭兰英表演的喜儿性格天真活泼倔强,高亢激昂,韵味很浓,身段优美,节奏变化明快,在表演上吸收了一些戏曲动作擅断,在唱腔上继承了戏曲的特长;而王昆的表演深入生活,生活体验比较多,真实自然,生活气息浓郁,更倾向于体验的写实的方法,在演唱方法上更多地吸收了西洋唱法,她们的表演属于不同的表演流派,各有千秋。演出以后,文艺界和戏曲界又进行了一次座谈,由张庚主持,田汉、萧三、李健吾、刘佳、金紫光、张正宇、乔羽、叶林、任萍、李超、贺敬之、舒强、王昆、郭兰英、李波等出席了这次座谈会(罗民池:《探索,再探索——杨白劳创作点滴心得》,《中国歌剧艺术文集》)。

第三代喜儿的扮演者是彭丽媛。1985年为纪念反法西斯战争胜利40周年,中国歌剧舞剧院重排了这个戏。乔羽当时是歌剧舞剧院院长,他拍板请彭丽媛来演喜儿的角色。那是彭丽媛第一次登上歌剧舞台,她凭这个角色获得了戏曲界的梅花奖。

第三代喜儿扮演者彭丽媛在歌剧《白毛女》中剧照

第四代喜儿的扮演者是谭晶。2011年6月30日在国家大剧院首演,连演了五场。这次是由中国东方演艺集团推出的,王昆担任艺术总监,赵季平担任音乐总监,胡玫担任导演,李心草担任指挥,总政歌舞团独唱演员谭晶扮演喜儿。在这次排演《白毛女》中,枪毙黄世仁的一段剧情改成了法办黄世仁,王昆认为这样更贴近我们现在的法治社会的变迁。我看到一个资料说谭晶谈到这次重排的新意,杨白劳自杀的那一场,主要是调整了一些夸张的戏剧表演,音乐上保留了原版的经典,但增加了几段与回忆有关的音乐,希望不仅中老年人能接受,新一代的80后、90后也能喜欢。剧本,据我了解,是一个简化版,里边的歌词请贺敬之做了修改。

第五代喜儿的扮演者是雷佳。2015年为了纪念歌剧《白毛女》诞生70周年,文化部组织复排《白毛女》,并制作了3D舞台艺术片。此次复排,由贺敬之亲自为剧本把关,郭兰英、王昆和乔佩娟担任艺术顾问,彭丽媛担任艺术指导,张奇虹、侯克明担任导演,雷佳扮演喜儿。2015年11月6日在延安首演,直到12月17日在北京的中国剧院连演三场,《白毛女》在全国开展了为期一个多月的巡回演出,产生了很好的影响。此次复排,剧本改了10余稿,舞美设计大大小小的改动多大几十次。雷佳扮演的喜儿在继承了王昆、郭兰英、彭丽媛等前辈艺术家扮演喜儿的艺术精髓之外,加入了现代的审美艺术体验。为了能够感动和感染更多的年轻人,歌剧加入了很多现代的音乐元素。

此外,还有两个演出值得提一下。一个是1948年香港演出。李门在回忆歌剧《白毛女》在香港演出的文章里讲到《白毛女》是如何通过国民党的审查以及排练演出的过程。邵荃麟、周而复、章泯、瞿白音等在解放区看过该剧的同志都来看,还提了意见。经过两个月的排练,在1948年5月29日,6月5日、12日、19日在九龙普庆戏院演出,郭沫若、茅盾、欧阳于情、邵荃麟、瞿白音等都写了文章谈体会,为演出做宣传。演出以后,中英学会的高等华人和英国人还曾召开了一个座谈会,请主要演职员参加,讨论对《白毛女》的观感,他们认为歌剧演得很好,很有特色,说方荧的低音可以媲美查理亚平。香港的文化艺术界还为此举行了一次近郊旅行联欢,郭沫若等知名人士都参加了。李刚有一篇文章回忆当时排队买票的情况,说人群把戏院围了几个圈。

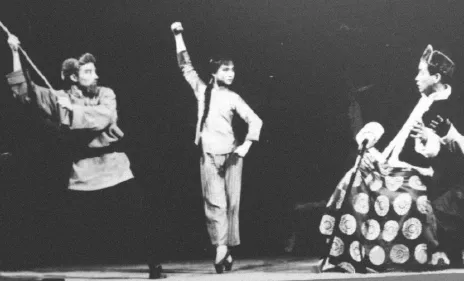

1958年,京剧《白毛女》剧照。杜近芳饰喜儿、李少春饰杨白劳

另外一次演出在东北鹤岗。关于这次演出山田晃三在《〈白毛女〉在日本》里写得非常细致。1952年在鹤岗的日本工人成立了鹤岗剧团,这是一个业余剧团,男演员都是煤矿工人,女演员大多数工作在医院、学校、食堂,担任宿舍管理保姆等。为了庆祝国庆节,他们用了一个月的时间就把戏排出来了。1953年《民主新闻》报还报道了当时的演出情况。《民主新闻》是一份日文报纸,是中共中央东北局面向滞留在东北的日本人办的一份刊物,介绍解放区的情况、国内情况、国际形势以及我们的方针政策等,1953年停刊。著名导演木村还从沈阳赶到鹤岗担任导演,一共演了三场,演出非常成功。如果没有读到山田晃三先生的这本书,真是不知道,当时日本人在东北还演出了歌剧《白毛女》,这是非常珍贵的史料。

另外,我把在国外的演出情况大概缕了一下。周巍峙曾在一篇文章中专门写到,1951 天6月20日起,中国青年文工团共216人访问了民主德国、匈牙利、波兰、苏联、罗马尼亚、保加利亚、捷克斯洛伐克、奥地利以及阿尔巴尼亚九国,共去了156个城市。他们除了演出一些文艺节目外,还演出了《白毛女》共444场,观众达245万人。文章中还写了外国人观看《白毛女》之后的一些评价。时任世界和平理事会书记之一的拉斐德就说,我参加和平运动两三年来对中国人民的伟大是早了解的,但仅从书本上看到,从中国代表的报告中听到的,这次在舞台上看到《白毛女》,才更生动地、深刻地看到中国人民不可战胜的力量,中国人民真正是保卫和平的有力支柱。

还有,在日本演出芭蕾舞《白毛女》,这在当时也是比较轰动的。日本松山芭蕾舞团于1955年2月在东京演出《白毛女》,后来他们又很多次来到中国进行访华演出,反响非常好。

其他艺术形式的改编重要的还有电影《白毛女》,1950年东北电影制片厂摄制。再有是京剧《白毛女》,1958年演出,反响很好。据我看到的一个资料说最初提出改编此戏的是程砚秋。他曾表示要不是身材不合适,他还想演喜儿呢。1965年上海芭蕾舞学校演出芭蕾舞剧《白毛女》。“文革”时期,芭蕾舞剧《白毛女》演出突出了农民的反抗精神,杨白劳不是喝卤水自杀而是抡起扁担反抗穆仁智,被穆仁智给打死了,喜儿也是革命精神很强的角色,性格上都比较强硬。对于这点,山田晃三在《〈白毛女〉在日本》里说,如果是性格这么强烈,革命斗争精神那么强,那么革命的意义就削弱了。我觉得很对。

1958年,日本松山芭蕾舞团首次访华演出芭蕾舞剧《白毛女》节目单

除了上述艺术改编形式以外,解放以后改编的有鼓词、越剧、粤剧、川剧、连环画、楚剧、木刻、秦腔,通俗小说、沪剧、木鱼书、西河大鼓,还有《白毛女》总谱、《白毛女》弦乐四重奏等。

《白毛女》研究中的一些特点和主要问题

《白毛女》研究有一个突出的特点,就是群众的积极参与,这个参与既是看的过程,也是评论的过程,从排练开始就有群众参与。另外是中央领导的重视,第一次演出就得到中央领导的肯定和意见。《白毛女》的演出时间之长,修改次数之多,评论文章之多,这些都是有目共睹的。张庚在“文革”结束后写的一篇文章里讲到,《白毛女》的创作过程也是不平静的,一方面有革命干部群众的热情关心,一方面也存在路线斗争。当时墙报上出现过文章,攻击白毛女破坏统一战线,还说它在艺术上有三个不统一:主题不统一,结构不统一,形式不统一。

最早参与评论的媒体是《解放日报》。 1945年7月17日,在《解放日报》开展了关于《白毛女》的书面座谈, 7 月21日和8月2日又连续发了几篇文章,对《白毛女》的艺术形式、意义、内容进行了评论,反映了当时一些争论的情况。郭沫若1947年在重庆写的《序〈白毛女〉》里说,《白毛女》把“五四”以来知识分子孤芳自赏的作风完全洗刷干净了,虽然和旧有的民间形式更有血肉联系,但是也不固步自封,而是从新的一种人民情绪中自由迸发出来的新的成长。在《悲剧的解放》一文中又说,《白毛女》是封建主义所产生的典型悲剧,也遭到了扬弃。茅盾也写了一篇文章,提出《白毛女》剧本的产生和演出标志着悲剧的解放,是人民解放胜利的凯歌和凯歌的前奏,他认为这是中国第一部歌剧,歌颂了人民大翻身的歌剧。

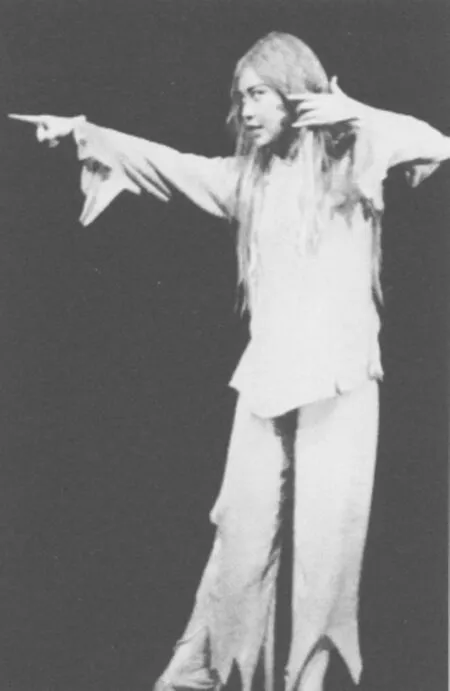

1965年,上海芭蕾舞学校演出芭蕾舞剧《白毛女》剧照

20世纪八九十年代的讨论主要集中在歌剧的形式上。《白毛女》诞生以后,出现了《刘胡兰》《赤叶河》《王贵与李香香》《小二黑结婚》《江姐》《刘三姐》《洪湖赤卫队》等一批以《白毛女》为样板的歌剧。有人认为,《白毛女》是话剧加唱,也有人认为这不是话剧加唱,也不是歌剧加说,而是歌剧的唱加歌剧的说的综合体,正像我们不能称京剧是话剧加唱,或者京剧加说一样,歌剧中的说白必然受到音乐的制约与自然状态的语言有一定距离,歌剧的说白更简洁更概括、更凝练、更集中,更注重音乐性和诗情画意。丁毅在《浅谈歌剧剧本写作和音乐关系》中也谈到这个问题。他说,西洋歌剧并不完全排斥对白,贝多芬的《费德里奥》对白就不少,莫札特的《魔笛》也有大量对白,比才的《卡门》、约翰斯特劳斯的《蝙蝠》中对白就更多了,所以用有无对白来评价中国新歌剧有些以偏概全。

研究中另一个问题,是怎样看待延安时期的文艺作品的历史价值。针对新时期以来简单粗暴地把延安时期文学看作纯粹的政治运作的产物,而不去做学术分析的现象,孟悦在《〈白毛女〉演变的启示》一文中进行了批评。她认为通过《白毛女》中文化因素的分析,应该把《白毛女》以及解放区文艺研究放在一个复杂的视野和背景上看。这篇文章在引深《白毛女》以及如何看待解放区文艺研究上是有积极的意义的。

李杨在《〈白毛女〉——在“政治革命”与“文化革命”之间》一文中认为,孟悦用民间和政治对立的二元方式来探讨《白毛女》的主题建构,就无法解释《白毛女》的民间和政治之间真正复杂的现代性关系。他提出研究《白毛女》要从研究周扬开始,因为在周扬那里对普通社会长期以来形成的伦理、原则和审美原则的修复或者想象,恰恰是最大的政治,在某种意义上回归传统只是偶然构建现代性生长的起点,因而呈现在歌剧《白毛女》中的民间传统,只是对民间和传统的借用,不是在一个按照非政治的逻辑发展开来的故事,最后加上一个政治化的结局,而是政治的道德化,或者说是现代政治创造的民间,是打着民间或者传统旗号的现代化政治,他这篇文章也有一定的局限性。

何吉贤在《〈白毛女〉新阐释的误区及其可能》中提出,应该把中国现代文学置于广阔历史背景下考虑,近代以来,建立一个现代的民族国家,以抵抗西方的殖民侵略,一直是现代中国最根本的问题。中国现代文学作为一种启发民智、凝聚民心、再造国民的有力工具,也隐含这样一个基本的想象,就是对民族国家的想象,把现代文学放在民族国家建设的大背景下加以考虑,可以使我们对20世纪中国文学获得一种新的认识。

新时期以后,在研究中还有一种另类的声音,就是认为《白毛女》和黄世仁的关系发生了变化,出现了一些对革命经典作品的解构现象。这个现象也引发了学术界广泛的讨论。有的人认为杨白劳和黄世仁是债务人和债权人的关系,欠债还钱天经地义。2000年在中央电视台春节晚会上有一个小品《杨白劳和黄世仁》,就把揭示社会问题和颠覆经典结合在一起,欠债的是大爷,要债的是孙子。2002年12月31日,《杂文报》登了一封喜儿致大春的信,其中黄世仁成了大款,喜儿成了傍大款的黄太太。在校园里还流传一些学生自编自演的小品,喜儿被塑造成时髦的二奶。2006年1月24日,《杂文报》发表了《关于黄世仁的疑问》一文,说在普通百姓那里,很多人都想通过婚姻改变生活状况,有点姿色的女人若能被阔人看上一般都很自豪的。这些评论颠倒了喜儿和黄世仁的关系,解构忽略了《白毛女》发生的社会背景,混淆了阶级矛盾和人民内部矛盾。熊元义《白毛女与黄世仁关系的变化》一文对这种现象进行了剖析,说从20世纪白毛女和黄世仁关系的变化中,不难发现80年代后中国思想界粗鄙实用主义泛滥所造成的恶果。20世纪40年代,贺敬之等塑造的《白毛女》对奴役她们的黑暗世界的反抗是彻底的、认识是清醒的,而到了90年代,作家所反映的不少的“白毛女”对她们所处的屈辱世界是屈服的,在有的作品中女性心甘情愿地接受比黄世仁还要坏的地头蛇的玩弄,傍大款,这种作品的价值取向和《白毛女》相比,其思想认识绝不是前进的。崔之元在《歌剧和〈白毛女〉的现代性价值》中认为,如何看待《白毛女》和解放区文学,涉及到如何认识中国社会的现代性和文学的现代性问题。文章从社会现代性和审美现代性两个方面入手进行分析,提出《白毛女》是工农革命时代的产物,自然有着很强的社会现代性,阶级斗争是工农革命时代的社会本质,推翻封建制度、建立民主自由的国家是现代化进程基本环节,农民反对地主阶级斗争,不仅是必要的途径,更是一种社会现实,《白毛女》的主题旧社会把人逼成鬼、新社会把鬼变成人,就是对这一斗争历程的深刻概括。

最后,有一批文章是对歌剧《白毛女》创作过程的研究。有当年剧组亲历者的回忆文章,如张庚、贺敬之、王昆、张鲁、瞿维、马可、孟于等都对创作情况进行了回忆,因为当时“白剧”的创作是在一个非常特殊的时期,它的创作本身就非常具有鲜明的时代特色。也有文章对创作过程进行一些质疑,根据质疑的情况,我曾采访王昆,发表了《歌剧〈白毛女〉创作过程若干问题》一文。何火任的《〈白毛女〉与贺敬之》,这篇文章很长,不仅研究了创作过程,而且对当时集体创作的情况进行了分析,很有独到之处。另外中国社会主义文艺学会研究组,就歌剧《白毛女》创作和署名问题进行了调查,还有其他人写了文章。

责任编辑/斯 日