雾霾天气的城市规划对策研究

——以哈尔滨市为例

2016-09-15赵志强于洁韦二雄哈尔滨市城乡规划设计研究院哈尔滨150010

赵志强,于洁,韦二雄(哈尔滨市城乡规划设计研究院,哈尔滨150010)

雾霾天气的城市规划对策研究

——以哈尔滨市为例

赵志强,于洁,韦二雄

(哈尔滨市城乡规划设计研究院,哈尔滨150010)

随着城市大规模开发与发展,自然地貌的改变,建筑密度增加,空气污染、雾霾频发和城市热岛效应加剧等气候问题日益加剧。尤其是近几年雾霾天气频发,人们健康受到极大威胁。如何通过城市规划的手段预防和治理雾霾天气是规划工作新的挑战和要求。本文在分析哈尔滨市雾霾形成原因的基础上,从城市规划的角度,提出哈尔滨市预防和治理雾霾天气的规划措施,以期为市民营造一个健康的呼吸环境。

雾霾;城市规划;通风廊道;哈尔滨

1 研究背景

城市的气候环境是居民赖以生存的重要环境之一,然而近几年随着生态环境的破坏,城市正面临着诸多的考验。据第二届联合国环境大会发布的最新报告称,世界上每年约有700万人死于空气污染。环保部公布的《2015中国环境状况公报》中显示,在全国338个城市中仅有73个环境空气质量能够达标;平均空气质量超标天数为23.3%。雾霾就是空气污染最为严峻的一个问题,如何减缓控制雾霾的发生发展,各行各业都在尽自己的最大努力。国内外众多学者开始研究从城市规划视角下进行雾霾的防治,如“雾都”伦敦通过城市规划策略和有效的环境立法彻底地改变了伦敦“雾都”的形象[1],国内大连[2]、咸阳[3]、邯郸[4]等城市已经进行了积极的相关探索,也有学者从景观生态规划[5]、绿地规划[6]和城市风道规划[7-10]等方面研究如何防治雾霾。哈尔滨由于冬季供暖等原因,是国内雾霾比较严重的地区,本文针对哈市独特的地域环境和城市特点提出具体的规划对策。

2 研究区域概况

哈尔滨市为中国最北的省会城市,空气污染是困扰城市的主要问题之一,尤其是在冬季由于冬季燃煤等原因,导致近几年在冬季雾霾天气时有发生。总结具体有如下原因:首先由于哈市在冬季常出现持续逆温和静风气象,导致水平和垂直方向上不利于污染物扩散,是形成雾霾的直接因素。其次,秋收整地时节,会有大量焚烧秸秆的现象,虽加以控制,但产生的浓重的烟尘是形成雾霾的另一原因。再次,漫长寒冷的冬季,每年从10月20日哈尔滨全市需要开栓供热,锅炉陆续启炉且以燃煤为主,是造成雾霾天气的另一重要影响因素。此外,还有机动车尾气排放和扬尘没控制好等因素[11]。

3 规划对策

3.1推进城市发展战略,实施组团式城市空间布局

众所周知,随着我国经济社会的快速发展,城市化给我们带来了生活水平的大幅提高。但同时摊大饼式的城市扩张也给城市留下了难以治愈的城市病。超大规模的城市区域在初级城市化进程中会形成大量的污染物,难以及时稀释排出。因此笔者认为应控制中心城区的规模,在中心城区周边形成若干功能完备的卫星城市。依据哈尔滨市“江、河、湖、沟、山”等自然生态因子,形成“一江、两城、九大组团”的主城区空间布局结构。通过楔形绿地分割城市各空间组团,同时划定城市增长边界,控制城市组团规模,构筑城市输氧通风廊道,减少雾霾形成。

3.2实施近郊城市森林和楔形绿地建设,增加城市碳汇

哈尔滨中心城区南、北、西三面被农田所包围,入秋以后外来冷空气与地表暖空气形成对流,庄稼收割后的裸露土地加速了地表暖空气携带土壤种植过程中残留化学细颗粒物质的蒸腾上升,从而形成了季节性的雾霾天气。因此在哈尔滨市周边应加快实施退耕还林工程。建设近郊万亩城市森林和楔形绿地。有序推进三圈层防护林、三条水土保持林、八处万亩城市森林、十四条沿路风景林的森林绿化工程建设。建成后的城市森林和楔形绿地每年将为城市输送47万立方米新鲜氧气;吸收4.3亿立方米二氧化碳;吸附尘埃5000万吨;有效降低PM2.5;为城市污染物快速排放提供通道,同时为城市输送新鲜氧气。

3.3规划建设城市风道

结合新一轮城市总体规划,增加城市东西向道路宽度,严格控制高层建筑分布区域与建筑形式,预留城市通风廊道。

通风是减少中心城区雾霾的有效途径。我市雾霾天气一般出现在10月至次年3月,季风以西风为主,发生雾霾时多为微风或无风。一是依据雾霾天的季风特点,借鉴上海经验,结合新一轮城市总体规划,增加城市东西向道路的宽度,减少断头路与道路屏障,形成道路通风廊。二是全市按照六类高层建筑管控区实施高层建筑规划管理,总体上形成“六轴、三带、十五簇群”的高层建筑布局;按照“十高九点”的原则控制高层建筑形式,减少西向板式高层数量;从而降低板式高层建筑物对城市疏风通道的阻挡,以利于雾霾的排放。

3.4实施中心区调控,减低中心区雾霾指标

在哈尔滨市中心城区90平方公里范围内增加绿化空间、停车场、服务设施和历史文化保护街区;降低开发强度、人口密度、建筑密度和环境污染排放物的“四增四减”措施,优化主城区功能结构。通过“四增四减”增加中心区绿地广场,开敞空间,增加绿量;降低人口密度,调整中心区空间形态,减少污染物聚集排放量,降低霾指标。

3.5结合城市改造,建设城市绿色基础设施

3.5.1实施集中供热与清洁能源

近期积极发展以热电联产为主的集中供热方式,不断发展联片供热。远期优化城市能源结构,引进和发展天然气、电力等优质清洁能源;积极开发利用地热能、太阳能、风能和生物质能等新能源,全面积极稳步推进清洁能源的利用,为有效改善城市环境质量提供有力的基础设施支撑。

3.5.2大力推进公共交通体系建设

构建地铁、城轨、快速公交、常规公交互补的公共交通网络,加快实施慢行绿道建设,引导市民低碳绿色出行,控制小汽车增量,减少细颗粒物(PM2.5)排放。

3.6实施低碳生态城市战略,减少污染物排放

减少污染物排放是解决雾霾天气的根本,规划在全市范围内实施低碳生态城市战略。重点实施低碳高效的产业系统、低碳平衡的生活系统、低碳循环的能源系统、低碳可达的交通系统和低碳生态的碳汇系统,实现低碳生态城市发展。

4 哈尔滨市城市风道规划

近年国内外许多地区和城市先后开展了相关的规划研究及建设,针对城市弱风或静稳风环境下的城市通风廊道(风道)研究尤为值得关注,合理的设置城市通风廊道,利用城市风道促进城市空气循环,降低空气污染。分析哈市的风环境及城区布局现状,规划出哈市潜在的生态廊道,并针对哈市东部长江路延伸区域通风廊道进行具体的规划研究。

4.1哈尔滨潜在风廊道研究

哈尔滨市属于半湿润温带大陆性季风气候。多年平均风速为3.6m/s,多年最大风速为26.0m/s,出现风向为西南西风,主导风向为南—南南西—南西的风向范围,静风频率8%,多年冬季主导风向为南—南南西—南西,静风频率10%;2014年统计年平均风速为2.07m/s,最大风速月平均风速为2.64m/s;最小风速月平均风速均为1.84m/s。

4.1.1哈尔滨风源构成

冬季季风—多年冬季盛行风为南—南南西—西南;2014年冬季盛行西南—西西南—南。

水陆风—强度与水面宽度有关。可有效的改善城市风环境,特别是沿江、沿河、湖泊的周边地区。

尾流环流—出现在岛屿、山峰、建筑物等后部,弱化自然通风,空气更新速度放缓;大风压不利于行人安全。

林源风—绿带宽度宜在300-500m之间,小于200m则难以对周边生态环境产生影响。

4.1.2城市外部潜在的通风廊道规划

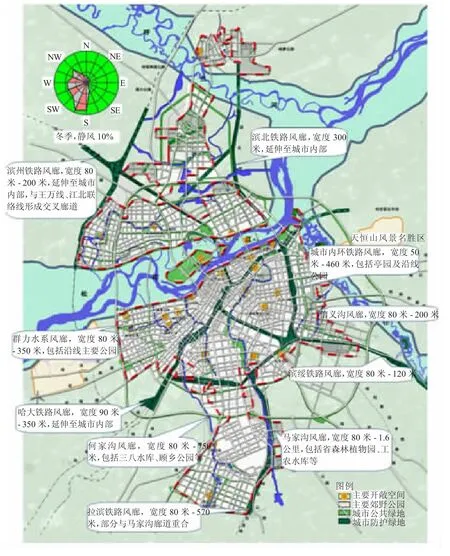

通过对哈尔滨所在区域进行研究,确定城市外部潜在的通风廊道(表1,图1)。

4.1.3城市内部潜在的通风廊道规划

通过对哈尔滨市域范围内的现状进行研究,确定城市内部潜在的通风廊道(表2,图2)。

4.2哈尔滨市东部长江路延伸区域通风廊道规划研究

4.2.1研究区域概况

研究区域位于哈尔滨市中心城区东部,由松浦大道—东直路—红旗大街—长江路—阿什河—松花江围合区域,总面积约58.76平方公里。

4.2.2研究区域概况

区域分布着4处热电厂(华能热电、信恒热电、化工热电、滨江热电)、2座水泥厂(华夏水泥厂、松花江水泥厂)、6处化工厂(蓝星化工、华尔化工、红光化工、农欢化工、江南化工、试剂化工)、1处有色金属冶炼厂;30余处居住小区、家属区(信恒现代城、公园丽景、盟科世界、远大中央公园等)及部分城乡结合部;3条东西向出城口干道(哈东路、长江路、先锋路)、2条南北向城市干道(南直路、化工路)。总体上,该区域位于城市排气通道,是交通要道、密集居住区、企业聚集区,极易造成空气中污染物的积聚,是城市空气污染相对较重的区域。

4.2.3通风廊道规划

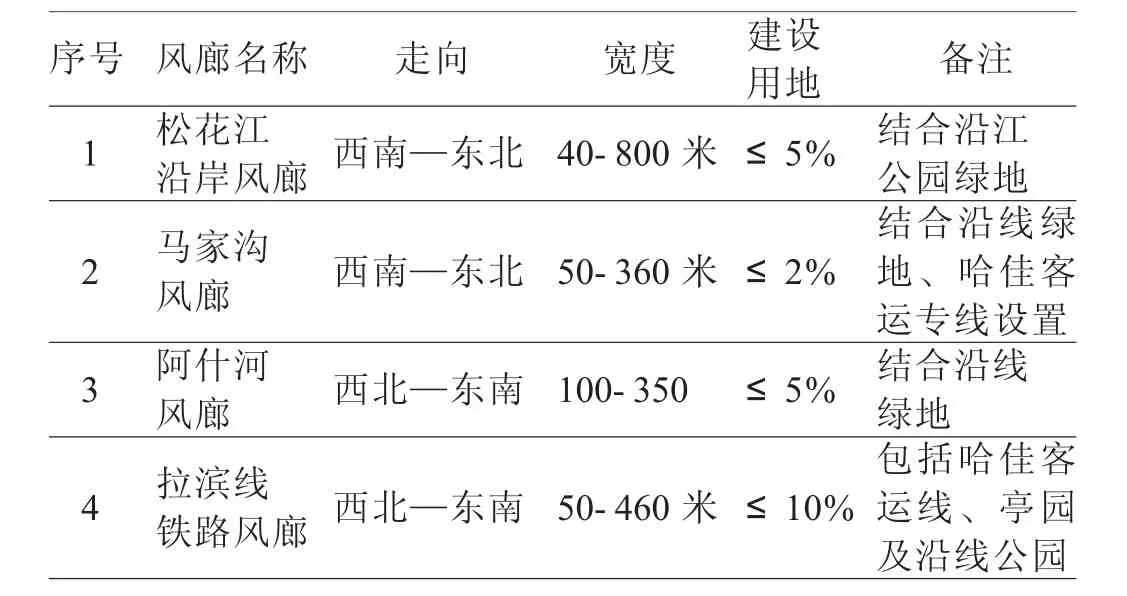

东部长江路延伸区结合水域、绿地、内环铁路与开敞空间,规划2条西南→东北(松花江风廊、马家沟风廊)、2条北→南(阿什河风廊、拉滨铁路风廊),共4条主通风廊道。风廊控制范围总面积为17.7平方公里,占区域总面积的29.6%(表3)。

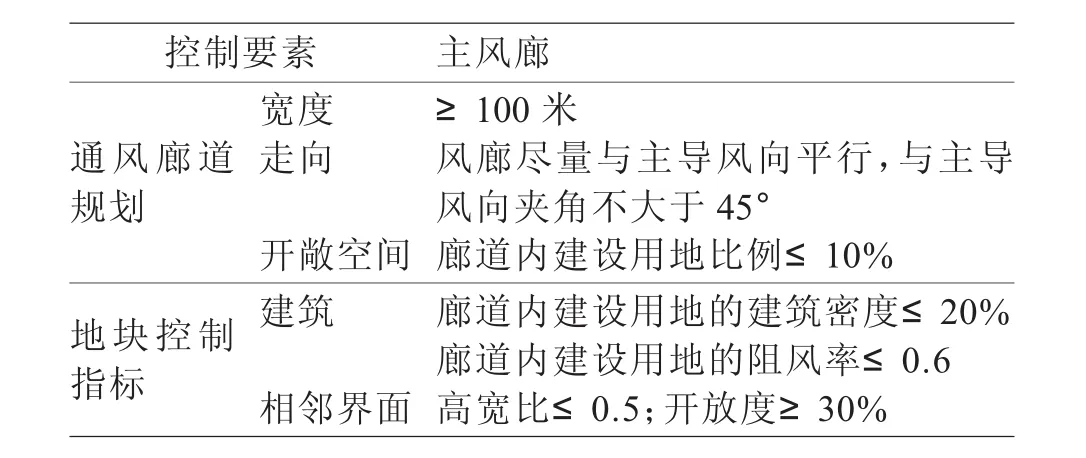

4.2.4控制指标

参考国内外相关研究[10]确立哈尔滨市通风廊道规划的主要控制要素及具体的控制指标(表4)。

此外,高层住区不同的建筑布局模式是影响其开放空间微气候环境的最直接的素。规划时还可以根据小空间布局的特色,控制高层建筑的布局方式,研究表明较为适宜哈尔滨高层建筑布局模式为L围合式和山墙错落式[12],以此形成能够帮助通风的布局结构,来缓解雾霾天气。

表2 哈尔滨市内部潜在的通风廊道

图1 城市外部潜在的通风廊道规划图

5 结语

图2 城市内部潜在的通风廊道规划图

本文仅以哈尔滨为例,提出具体的规划措施及风道详细规划。谨此,希望更多城市能够应用规划手段来治理雾霾,还公众以更多的新鲜空气和美丽的蓝天白云!

表3 通风廊道规划

表4 哈尔滨市通风廊道规划的主要控制要素及具体的控制指标

[1]左长安,邢丛丛,董睿,康翠霞.伦敦雾霾控制历程中的城市规划与环境立法[J].城市规划,2014(09):51-56,63.

[2]朱哲.城市规划工作中的雾霾防治探索与思考—以大连市为例[J].江西建材,2014(04):55,58.

[3]梁晓平.咸阳市雾霾天气预防与治理的城市规划思考[J].山西建筑,2014(09):211-214.

[4]阮媛,贾动.雾霾天气下邯郸市绿地规划理念的转变与建设对策[J].邯郸职业技术学院学报,2015(02):39-41.

[5]胡柳,林箐.景观生态规划防治雾霾污染的几点构想[J].山西建筑,2014(10):214-216.

[6]吴叶.绿地规划在城市雾霾治理中的机制研究[J].科技传播,2015(21):121,110.

[7]南京规划“通风廊道”引“穿堂风”驱热驱雾霾[J].现代物业(上旬刊),2014(05):81.

[8]赵红斌,刘晖.盆地城市通风廊道营建方法研究—以西安市为例[J].中国园林,2014(11):32-35.

[9]任超,袁超,何正军,吴恩融.城市通风廊道研究及其规划应用[J].城市规划学刊,2014(03):52-60.

[10]梁颢严,李晓晖,肖荣波.城市通风廊道规划与控制方法研究以《广州市白云新城北部延伸区控制性详细规划》为例[J].风景园林,2014(05):92-96.

[11]单德鑫,邹良楠,李淑英,王艳,于亚玲,王金刚.哈尔滨市雾霾天气的成因分析及防控对策[J].资源节约与环保,2014 (02):160-161.

[12]王玲.基于气候设计的哈尔滨市高层建筑布局规划策略研究[D].哈尔滨工业大学,2010

(2016-04-10收稿刘晓佳编辑)

Urban Planning Countermeasures Research for the Haze weather——Harbin as an example

ZHAO Zhi-qiang et al

(Harbin urban and rural planning and design institute,Harbin 150010,China)

With the large-scale development and urban development,natural landscape change,increased building density,air pollution,smog and urban tropical island effect intensified growing.Especially the Haze weather became more frequent in these years.How to use means in urban planning to prevent and managethe Haze weather is a new challenge and requirement.In this paper,basedontheanalysisofthehazeformationreasons forHarbin,from the perspective of urban planning,put forward the prevention and treatment of Harbin haze weather planning measures,inthehopeofahealthybreathingenvironmentfor residents.

Haze weather;urban planning;ventilation corridor;Harbin

X32;TU984

A

1003-7853(2016)03-0018-04

中央高校基本科研业务专项资金资助(DL10BB16)

赵志强(1978-),男,哈尔滨市城乡规划设计研究院风景园林所所长,高级工程师。