新媒体的定义及传播形式研究

2016-09-12李兴衡北京第二外国语学院北京100024

李兴衡北京第二外国语学院,北京 100024

新媒体的定义及传播形式研究

李兴衡

北京第二外国语学院,北京 100024

新媒体的地位在公共关系领域研究中日益提升。文章结合新媒体的实际情况并参考以往文献观点,给出了新媒体的定义,并在此基础上根据传播过程是否封闭、信息节点是否完全等同提出了新媒体的四种基本传播形式,使用数学方法对其传播特点进行证明并结合案例进行论述,同时根据研究结论,给出了在新媒体环境下,对于相关单位的参考建议。

新媒体;新媒体定义;新媒体传播形式

1 新媒体的定义

近10年来,互联网、手机互联网、移动终端的普及和应用速度极快,人们对新媒体的概念理解也存在着很多的差异和各种版本。在2008年,匡文波教授从传播渠道的技术性角度,把新媒体定义为“数字化互动性新媒体”[1],即数字化的媒体,从传播上具有高度的互动性;廖祥忠也于同年提出新媒体即“以数字媒体为核心的新媒体”,并认为其特点是数字化和交互性[2]。另外还有一种简单的定义,即认为除了纸媒(包括报纸和杂志)、广播、电视以外,并且出现在上述三者时间之后的一切新技术媒体。例如李阳[3]和杜鹃[4]分别于2014、2015年提出新媒体是指由新技术支撑,并且不同于上述三种传统媒体的一切新型媒体。2015年,徐晓清[5]也提出了类似的概念,并且没有用“新技术”来进行约束。晁罡、石杜丽、申传泉、王磊总结前人研究时发现,有较多学者将新媒体的定义聚焦在信息传播的数字性、双向性、互动性等要素上,并发现信息发布者和接收者之间的界限越来越模糊[6]。景东、苏宝华,于2008年提出新媒体定义中,认为实时和交互是其本质的特征[7]。

将文献中提出的定义中的新媒体的要素互相比较,并结合新媒体的实际情况,发现文献中的定义都有片面性和局限性。例如,北京市朝阳区世贸天街步行街有一块超大的彩色LED屏,每在节日期间的特定时段,用户使用手机给指定的号码以一定格式发送短信,则可以把自己想显示的文字显示在LED屏上,时间约为数十分钟,该媒体的确是“数字化互动性的”,但显然无法归类到学术界普遍认为的“新媒体”之中,因为该媒体仍然具有时间性和空间性的限制,更不会造成快速大规模的爆发式信息传播。

同样,用简单将传统三大媒体区分开来定义新媒体的方法也不妥当,例如各种电子书,不属于纸媒、广播和电视,但是公关视角下该媒体形式的特点几乎与纸媒无异,唯一的区别就是发行时不再有纸媒所需要承担的印刷及纸质材料成本,而用户同样很难在电子书上发起互动,因此电子书的形式使其特点更接近于传统纸质媒体。

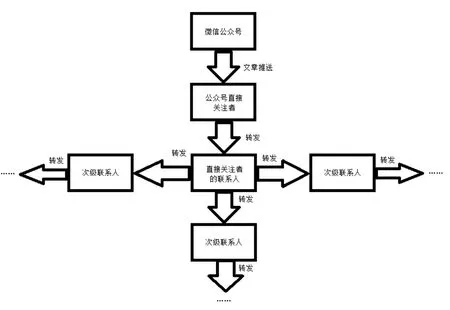

另外,双向性和互动性并不是新媒体的必要要素,尽管论坛、博客和微博等新媒体方式都具备互动的要素,但是很多新闻网站、微信公众号文章推送系统则对这个观点进行了挑战。出于限制谣言滋生的考虑,包含“中国日报中文网”在内的相当多的国内新闻网站,只发布新闻,提供用户将新闻转发的快捷方式,不提供用户直接在其网站上对新闻评论的功能,也不提供线上即时与网站拥有者的回馈机制,即这些网站自身严格来说信息是单向的,没有互动,但是用户却可以通过网址转发的形式快速进行传播,通过新闻搜索引擎等工具被用户找到,并且也有与其他新媒体一样数量级的可观阅读量。微信公众号的文章推送系统没有延续论坛、博客、微博等新媒体的开放、可搜索、双向、互动的特点;由于微信朋友圈系统封闭且不能搜索,微信号推送出来的文章,仅可被其直接关注者看到并转发,然后再被这些直接关注者的联系人转发,然后再次被次级的联系者转发(如图1);同时,微信公众号所发出的文章本身没有附加评论功能,仅在转发文章者的信息外围有评论功能,同时评论还无法被不是转发者好友的人看到,也不能被转发;浏览者亦无法直接与文章的发布公众号在推送的文章里进行信息沟通,即微信公众号的推送文章是单向扩散传播并且接近于无互动(与传统媒体的互动类似,熟人之间评论并且评论内容不可扩散),然而事实上微信公众号推送的文章与其他新媒体一样具有快速、爆发性的传播效果,是否有互动都不影响其传播的效果。根据以上事实,虽然新闻网站和微信公众号文章推送系统是单向扩散传播、无互动或弱互动,但它们明显仍然属于新媒体范畴。邓新民于2006年在研究自媒体时发现,新媒体的特征其实是信息的自主提供及共享[8]。事实上互动性和双向性是信息发布者、传播者、接收者无法被区分情况下,信息传播方向被固定的两种特例形式。

“实时性”也不是新媒体的本质特征。由于新媒体传播信息不受时间和空间的制约,极快的传播速度和广度使人们产生错觉认为其比传统媒体更“实时”,但实际上很多情形下,如突发事件的新闻报道、体育赛事等,电视和广播都可进行现场直播,而网络上出现相关信息则经常会比电视和广播的现场直播有短暂的延后。在实时性上新媒体与传统媒体相比并不独特,甚至并没有什么优势。而且,在新媒体“微博”上还普遍存在自媒体经营者使用定时自动发布微博的工具来“延迟”发布已收集到的信息内容,以确保其他用户的长期、持续性关注,这种情况下就更谈不上实时性了。

图1 微信公众号推送文章的树状传播方式

因此,各种描述的要素中,仅有时间空间的不限性,发布、传播和接收者的模糊性是新媒体的必要、本质特征。陈菁于2015年在比较研究纸媒和新媒体时也认为,新媒体相对于纸媒而言最大优势在于时间空间的限制突破和资源共享[9]。根据已有文献中的见解,经过以上分析,给出“新媒体”的定义如下:“新媒体”是利用数字和现代通信技术,使信息传播可突破时间和空间的限制,同时使信息发布者、传播者、接收者这三种角色不能再被严格区分的信息传播方式。

应当注意的是,“新媒体”是一个相对的概念[10],尽管在当前人们以“新”为此种媒体命名,随着时间的发展,其可能会引入新的特征元素而改变,或者成为一个历史的定义,被重新冠以更合适的名称。

2 新媒体的传播形式

2.1新媒体传播路径的基本形式

无论新媒体增加了什么样的新元素,它仍遵循媒体的基本概念。消息、媒介、受众是媒体的三要素,在新媒体中,由于发布者、传播者、受众不再被严格区分,因此在新媒体中统称“信息节点”。从媒介和受众两者进行分析,新媒体中信息的基本传播路径形式,从信息在发出时是否对信息的接收目标进行限定来区分,可分为封闭和开放两种;从是否以信息节点发布的信息类型不同,而对节点传播行为进行差别化对待或权限控制区别,可分为树状和网状两种。

在封闭式传播中,媒介平台一般不提供对内的信息搜索功能,同时外部搜索引擎也无法对其发挥作用,在开放式传播中,信息通常可被平台内置检索功能以及外部搜索引擎检索并且可以被任何人查看。在网状传播中,所有信息节点在新媒体平台中的功能地位是平等的;在树状传播中,信息节点的权限,根据其可发布或传播的信息类型的不同,而有所区别。

以下情况为理想的简单状态下,四种新媒体传播路径基本形式。实际上由于新媒体平台的运营方希望尽可能满足用户需求,平台往往是由若干种不同系统组合而成。这导致平台实际经常会出现信息传播“半封闭”(如微博等平台实际也有支持类似即时通信一样的“私信”功能的系统)或节点权限“半区分”(如搜狐等门户网站包含论坛、新闻、视频等功能,可以使用同一个用户账户成为以上各种细分系统的传播节点,但所遵循的是完全不同的规则体系,业务也是独立管理的)。在此种组合或过渡的状态下,将平台的功能系统细分后,各基本功能单元依然遵循其所属形式的特点。根据各功能单元的使用权重,可以大致判断出整个平台的信息传播特点。同时,信息也可能会在一种以上不同平台组合的模式下传播,但分析思路同上。

2.1.1封闭式网状传播

封闭式网状传播,即每个信息传播节点的功能地位平等,且每个信息传播节点在传播信息时必须选择信息的到达目标,目标可以是一个,也可以是多个其他同平台内节点。封闭式网状传播的特点是信息传播过程的私密性。从技术角度讲,若发生了一次信息传递,除非平台运营商提供证据,否则任何当事节点以外的其他信息节点,都无法证实信息传递是否发生以及信息内容如何。因此信息源头节点不易被查证,信息失真过程也不易被跟踪,人们对该形式下接收的信息持保留或怀疑态度。封闭式网状传播平台具有信息传播的定向性高、可信度低、消息扩散速度没有开放式传播快的特点。

2.1.2开放式网状传播

开放式网状传播,即每个信息传播节点都是平等的,只要节点期望并且平台允许,其传播的信息可以被任何人接收(甚至包含非同一平台的信息节点);节点也可以一并传播信息在平台内的传播路径。开放式网状传播的特点是信息节点传播信息的过程透明、留痕,具有更强的时间和空间的穿透性,因此,传播迅速且广泛、稳定且失真性低,多向互动性极强。但信息本身内容的真伪性、有效性也不能得到保证,因此其是网络谣言、舆论危机主要的滋生和扩散场所。

2.1.3封闭式树状传播

封闭式树状传播,指信息节点根据其发布信息的类型不同而权限有所划分,信息节点通常只能发布其被授予权限发布的信息类型,如只可发布文章,或只可转发特定类型的信息,或只可发布评论,也有可能只可浏览。在同一个封闭式树状传播型平台内发布信息(包含原始发布、转发、评论)时,节点必须根据自己的权限选择目标或指定人群(或者目标、范围已经被限定)。封闭式树状传播的信息传播过程不透明,信息的传播路径无法追踪,但是信息发布的源头很容易被确定,信息传播不易失真。封闭式网状传播平台的信息传播速度快,但传播具有较强的定向性,并且通路较为单一,互动性差,不易形成爆发式传播。

2.1.4开放式树状传播

开放式树状传播,指信息节点根据其发布信息的类型不同而权限有所划分,信息节点通常只能发布其被授予权限发布的信息类型,平台所有的信息均可向任何浏览者开放,浏览者可以并被鼓励将信息通过其他的新媒体平台进行转发。由于开放性,扩散速度和范围都较高,但互动性较差,其发出信息的互动一般在其他作为传播通道的新媒体中发生。

2.2各种传播基本形式特点的数学证明及实际案例讨论

使用图论来论证各种传播形式特点的差异最为适合。为了简便定性比较,使用无向图进行建模。设图G=(V,E)为某个新媒体信息节点和信息传播路径的关系,V为所有信息节点集合,|V|≥2,E为所有信息通路集合。假设信息在媒体中最终可以遍历到所有的信息节点,即G为连通图。

2.2.1封闭式网状传播与开放式网状传播比较特点的证明

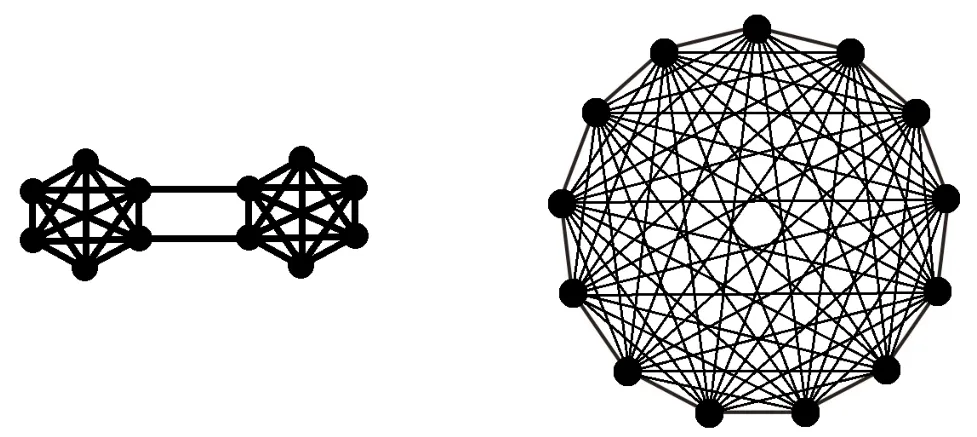

开放式网状传播比较简单,平台内任何节点都可以与其他任何节点直接传播信息,因此开放式网状传播形式,在理想的情况下,是一个完全连通图,设其为GO=(VO,EO),则存在|EO|=(1+|VO|)×|VO|÷2。

在封闭式网状传播中,设其为GE=(VE,EE),节点每次传播信息的目标受众有上限,假设每个节点的信息传播目标极限数量为LE,即每个节点最多可以向LE个节点传播信息,按照封闭式的概念,由于封闭式存在限制,即任何一个节点都不能直接把信息送给全部其他的节点,则2≤LE≤|VE|-2,且|VE|≥4,因此封闭式网络传播中,信息通路数量最少为|VE|-1,最多为同规模开放式网状传播状态下每个节点都少一个可选目标结点,即|VE|-1≤EE≤(1+|VE|)×|VE|÷2-|VE|。

当|VE|=|VO|时,即封闭式网状传播平台的规模与开放式网状传播平台的规模等同,开放式网状平台已经在信息传播到最终节点的中转次数方面占了优势,同时根据以上算式可知,理想情况下,|EO|>|EE|永远成立,实际情况下,传播通路越多,信息扩散更便捷,互动性也越强,即开放式网状传播平台永远比等规模的封闭式网状传播平台更易传播信息,更会引起热议和舆论潮流(如图2)。

图2 12个节点的封闭式网状传播(左)和开放式网状传播(右)的比较示意图

利用以上建模进行计算,可说明为什么“腾讯QQ有6亿用户,新浪微博2亿用户,如此悬殊差别之下,新浪微博仍然是爆发性传播消息和互动的根据地”这个现象。仅比较腾讯QQ和新浪微博的主要功能,腾讯QQ好友上限为2 000人,假设信息通路最多的情况下,QQ用户一次可以给2 000个节点传递信息,设所有人都活跃且好友都不重复,也就是最多情况下,QQ平台累计有6×108×2 000=1.2×1012个信息通路;而在新浪微博中,信息通路最多有(2×108+1)×(2×108)÷2≈2×1016个,即尽管腾讯QQ用户是新浪微博的3倍,但在理想情况下,新浪微博的节点间直接信息通路数量大约是腾讯QQ的1.7万倍。

即时通信工具的聊天功能,如QQ、微信、阿里旺旺等是最典型的封闭式网状传播新媒体。人们的确是用它在快速传播很多消息,但是想要以一个信息节点的身份控制平台的信息传播并确保可信度异常困难,一个机构若批量向陌生人发送某些推荐信息,不但不会有良好的传播效果,通常还会被当成骗子。已没落的新媒体贵族“开心网”早期,节点发布的信息只能被与节点建立“朋友”关系的人才能看到,并且对最大好友数进行了限制,因此其主体功能(不含游戏部分)也是一个典型的封闭式网状传播的新媒体,尽管它得益于此类媒体的特点——没有像微博平台的运营方那样天天受到谣言泛滥传播的困扰,但是却也埋下了之后被微博抢走自媒体平台头把交椅的致命“基因缺陷”隐患,后期开心网被改造成了一个准开放式的新媒体,但也因活跃用户被大量转移走而回天乏术。因此,封闭式网状传播新媒体,通常可以作为信息传播的良好通路,成为共享信息的主要场所之一,但一般不会成为公关、舆论活动博弈的主要战场。

微博是最典型的开放式网状媒体,它具有相对应的各种特点,尽管表面上有“关注数”和“粉丝数”的限制,实际可接收信息可以通过热门话题、搜索、可见原帖的转发等等各种方式使节点传播信息目标范围无限化,可以爆发性地传播信息,具有极强的舆论传播和商业公关价值。但是,由于内容真实性无法保证,造成了谣言泛滥的现象,因此微博运营方提供了“V认证”的方式来缓解这个问题,本质上就是发放“可信节点”的标识,但是后来也陆续有“大V造谣”的情况出现,导致比一般信息节点造谣更严重的后果。另外,百度贴吧、58同城、赶集网等平台也属于典型的开放式网状媒体,尽管信息的呈现和传播与微博看似不同,但其实这类网站与微博的特点几乎相同——人们可以方便地在上面快速传播与查找信息,这类网站传播具有很高的信息传播与商业价值,同样尽管运营者也采用了机构认证、身份认证的手段来标识“可信节点”,平台仍然存在由于无法保证内容的真实性而给信息接收者和平台运营者带来的困扰,例如仍有机构发布无效房源,或者冒充个人房源等。

2.2.2封闭式树状传播与开放式树状传播比较特点的证明

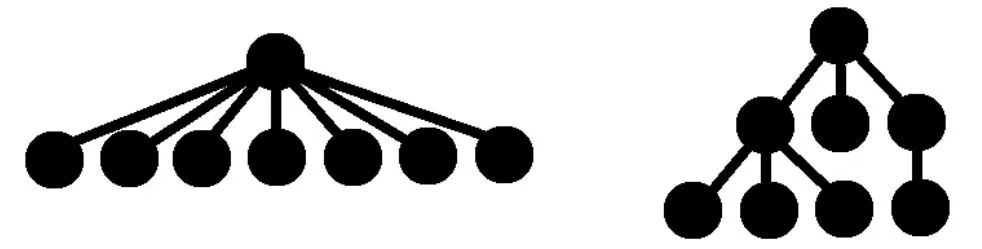

树状传播的模型比较简单,开放式树状传播形式即为图论中一个度最大可能的树,封闭式树状传播形式即为一个度有限大且任何一个节点无法直接传递信息给所有其他节点的树。按照实际情况,假设树状新媒体GT=(VT,ET)信息节点不会接收重复的信息(人们很少会把看过的推送文章再看一遍),节点数不小于2,同时信息最终会传递到所有的节点,则不管开放式的树状传播,还是封闭式的树状传播,传播过程恒存在|ET|=|VT|-1,从这里也可以证明,一般情况下树状新媒体的信息通路少于网状,因此树状新媒体的互动性较网状的差。

图3 8个节点的开放式树状传播(左)与封闭式树状传播(右)的比较示意图

最极端的情况下,开放式树状传播GTO=(VTO,ETO)只需要经历1层就可以传递信息给所有的节点,但封闭式树状传播GTE=(VTE,ETE),设树的度为N,则最少需要「logNVTE」层传播,可知,「logNVTE」>1。

微信公众号的文章推送系统是典型的封闭式树状传播,腾讯微信也有6亿用户,每个节点的微信好友上限为5 000人,那么假设一个10万关注者的腾讯微信公众号,发布了一篇文章,并且所有微信用户都有5 000好友,每个好友都必定阅读并转发其他好友转发的东西,则除了公众号向关注者传播直接传播1层次外,该文章至少还要经过「log5 000(6×108÷100 000)」=2层次节点传播才能传遍所有的用户。实际情况下,因为以上假设过于理想,传播路径要比这个理论值长得多,并且由于可能存在断路,信息通过微信公众号在微信朋友圈体系内传播给所有用户的可能性极低。

新闻网站、各类门户网站、新闻客户端App等等新媒体属于开放式树状传播形式。新闻网站,如人民网、新华网等,配合搜索引擎等传播通路,理论上可以不限范围、路径最短地将信息传播给用户。尽管由于源头可控,谣言或信息失真传播的可能性较低,但是由于互动通常都不在开放式树状传播平台内发生,容易快速引起并导致预期以外的、无法控制的正面或负面的情绪传播,所以应注重发布内容的质量及公众可能的反应和感受。

3 结论与启示

在新媒体环境下,信息传播不再有时空限制,同时信息的发布、传播和接收者无法再被严格区分。在不同类型的新媒体平台下,信息传播的规律有各自的特点,这些特点可以对与新媒体有关联的不同单位的工作提供参考依据。

从新媒体平台运营方的角度,应当针对新媒体类型的特点,配置合适规模的信息监管团队,引导新媒体平台的健康运转和发展。从新媒体监管部门角度,要重点监督开放式网状传播的新媒体的舆情发展,同时把控开放式树状传播的新媒体的内容质量。从希望进行公关活动的企业角度,当希望以事件等方式进行爆发式扩散的时候,应当首选开放式网状传播的新媒体;当希望增加老用户粘性、定向推送信息到一些特定的受众或用户时,最好选择封闭式树状传播的新媒体;当企业希望与用户进行不公开的深度交互时,例如调研、意见反馈等,最好选择封闭式网状传播的新媒体。对于传统媒体来讲,应当建立并维护好属于自己的开放式树状传播的媒体形式,作为新媒体时代下传统媒体必要的补充,同时抓住网状新媒体平台普遍缺失的“内容可靠性”的固有特点所造成的机会,充当新媒体时代可信可靠的内容源和验证地,在新媒体时代立足自己的特有价值,以此改革出属于自己的新商业模式。

[1]姜颖.新媒体时代企业危机公关管理[J].东方企业文化,2013(24):168.

[2]廖祥忠.何为新媒体?[J].现代传播,2008(5):121-125.

[3]李阳.论新媒体环境下企业危机公关策略[J].新教育时代电子杂志(教师版),2014(4):50.

[4]杜鹃.浅析新媒体环境中的企业危机公关[J].现代经济信息,2015(1):111.

[5]徐晓清.浅析新媒体环境下企业应对危机的公关传播策略[J].新闻研究导刊,2015(6):339.

[6]晁罡,石杜丽,申传泉,等.新媒体时代企业社会责任对声誉修复的影响研究[J].管理学报,2015,12(11):1678-1686.

[7]景东,苏宝华.新媒体定义新论[J].新闻界,2008 (3):57-59.

[8]邓新民.自媒体:新媒体发展的最新阶段及其特点[J].探索,2006(2):134-138.

[9]陈菁.纸媒与新媒体融合探究[J].学术论坛,2015 (9):146-149.

[10]孙宜君,王建磊.论新媒体对文化传播力的影响与提升[J].当代传播,2012(1):46-48.

G2

A

2096-0360(2016)13-0007-04

李兴衡,北京第二外国语学院。