山西省体育类非物质文化遗产保护现状研究

2016-09-02杜彩凤张国强

杜彩凤,张 翔,张国强

山西省体育类非物质文化遗产保护现状研究

杜彩凤,张翔,张国强

依据山西省体育类非物质文化遗产的情况,在掌握大量素材和进行实地调研的基础上,借鉴社会学的相关理论,运用田野调查法、专家访谈法等研究方法,对山西省体育类非物质文化遗产的概念与实践范畴、分类、特点、保护中存在的问题及建议等方面进行了探讨。结果表明:山西省已收入体育类非物质文化遗产国家级21项、省级60项、市级196项,分类以传统体育、民俗、传统舞蹈类为主;保护中存在着项目类别多、分类不明确、保护重点不突出;传承人严重缺失、断层;项目的生存环境被忽视等问题。

山西省;体育类;非物质文化遗产

山西作为中华民族重要的文明发祥地区之一,特殊的区域环境使得历史文化悠久,积淀厚重,民间文化丰富多彩,是全国非物质文化遗产的重要区域,国务院在2006年、2008年、2011年分别公布了国家级非物质文化遗产名录项目1 219项,其中传统体育项目有58项,这些国家级非物质文化遗产中的传统体育项目都体现了不同民族传统特色,而且,名录中对传统体育项目的归类问题进行了修改,在第1批国家级名录中的传统体育项目归属于杂技与竞技,在第2、第3批名录中的传统体育项目归属于传统体育、游艺与杂技。由此可见,传统体育项目在非物质文化遗产中的地位,研究山西非物质文化遗产中的体育项目,对于保护和传承体育文化,弘扬民族文化具有重要的意义。

1 研究对象及方法

1.1研究对象

对山西省国家级、省级、市级体育类非物质文化遗产项目进行研究。

1.2研究方法

1.2.1文献资料法通过互联网、期刊网以及国家、山西省非物质文化遗产数据库查阅与体育类非物质文化遗产有关的资料。

1.2.2田野调查法对山西省体育非物质文化遗产项目进行实地调查,掌握遗产的基本保护、传承情况,以及采取的措施等。与各地项目传承人交谈,获得体育类非物质遗产项目的一手资料。

1.2.3专家访谈法走访山西省非物质文化研究中心,查询遗产项目情况,并与相关负责人探讨体育非物质文化遗产资源目前面临的困境。

2 山西省体育类非物质文化遗产分类和范围

2.1体育类非物质文化遗产的概念与实践范畴

体育类非物质文化遗产不仅具有非物质文化遗产的共性,同时也具有体育独特的个性,具有交叉综合文化元素特色。已经融入到城市、城乡镇以及农村等地区。它借助各种文化形式为载体展现出自己独特的魅力,如社火、秧歌、傩戏、高跷、腰鼓等。不仅成为农村节日和喜庆活动的必选项目,而且也开始作为娱乐和表演形式进入城市文化活动[1]。山西体育类非物质文化遗产项目多、内容庞杂,而且各个项目其形式、功能也在随着社会的需要而变化。结合社会学及遗产的表现形式,大致可以把山西体育类非物质文化遗产分为以下3类:传统体育、游艺与杂技、民俗和传统舞蹈类。其中传统体育、游艺与杂技作为体育类非物质文化遗产是因为项目本身具有体育的特性。民俗作为体育类非物质文化遗产是因为历史的渊源和流传,导致今天一些非奥运体育项目具有民俗和地域特点的传统表演项目。而将传统舞蹈的部分项目作为体育类非物质文化遗产的分类当中,是因为这些项目是生活在一定地域的,在人民大众中广泛传承的,具有修身养性、健身技击、休闲养生、竞技表演、观赏游艺、趣味惊险和民俗音乐歌舞交融特色等独特的体育活动形式。

2.2山西省非物质文化遗产基本情况统计

山西独特的历史文化造就了大量的物质文化遗产和非物质文化遗产。这些非物质文化遗产具有浓郁的山西民风,2006年5月公布的第1批国家级非物质文化遗产名录518项中,山西有30项,2008年6月公布的第2批非物质文化遗产510项中,山西有33项,第3批非物质文化遗产在2011 年5月公布191项中,山西有34项,2014年7月16日第4批国家级非物质文化遗产名录151项,山西有21项。山西省人民政府在2006年11月18日批准了第1批山西省省级非物质文化遗产名录105项,2009年4月29日第2批省级非物质文化遗产名录141项,山西省在2011年6月11日公布了第3批省级非物质文化遗产名录82项。目前,山西省有国家级非物质文化遗产119项,有151个保护单位,有国家级传承人72人。省级非物质文化遗产328项,保护单位598个,有市级非物质文化遗产1 200多项,县级2 700多项[2]。有晋中文化生态保护实验区一个,非物质文化遗产博物馆50多余处。

2.3山西省国家级体育类非物质文化遗产分析

山西民间社火是山西省国家级体育类非物质文化遗产的重要组成部分,在山西很多地方存在,是一项具有广泛的社会基础的活动,山西的民间社火,内容丰富,形式多样。据统计,全省约有200多种,按其形式可分为锣鼓类、秧歌类、车船轿类、阁跷类、灯火类、模拟禽兽类、模拟鬼神类、武技类等,目前,该活动受到了政府高度重视,成为非物质文化遗产保护工作的重点。省级非物质文化遗产保护中心和各市政府采取一系列的保护措施来保护和发展民间社火,如:加大保护资金的投入,同时积极培训传承人,并在节庆日组织开展民间社火的表演。

表1 山西省国家级体育非物质文化遗产统计表

从表1可以看出,山西省国家级体育类非物质文化遗产项目申报成功的共有21项,2006年第1批国家级体育非物质文化遗产,主要集中在民俗类和传统舞蹈类;2008年第2批国家级体育非物质文化遗产共有12项,以民俗类和传统舞蹈类居多;2011年第3批国家级体育非物质文化遗产主要集中在民俗与传统体育、游艺与杂技类;2014年国家级体育非物质文化遗产第4批仅有2项。从历届项目申报情况看呈下降趋势,第2批申报成功的项目最多。目前,山西省国家级体育非物质文化遗产主要集中在传统舞蹈类项目上,其原因是该类项目具有扎实的群众基础、易开展普及和当地政府部门积极支持推广有关。如:2008年申请为国家级体育类非物质文化遗产的原平秧歌,这个项目是原平一带的一种民间体育舞蹈,是反映农村生活和生产的,常常与当地的村庆、庙会、闹红火一起开展,并多次代表山西参加表演,是政府大力支持的遗产项目。

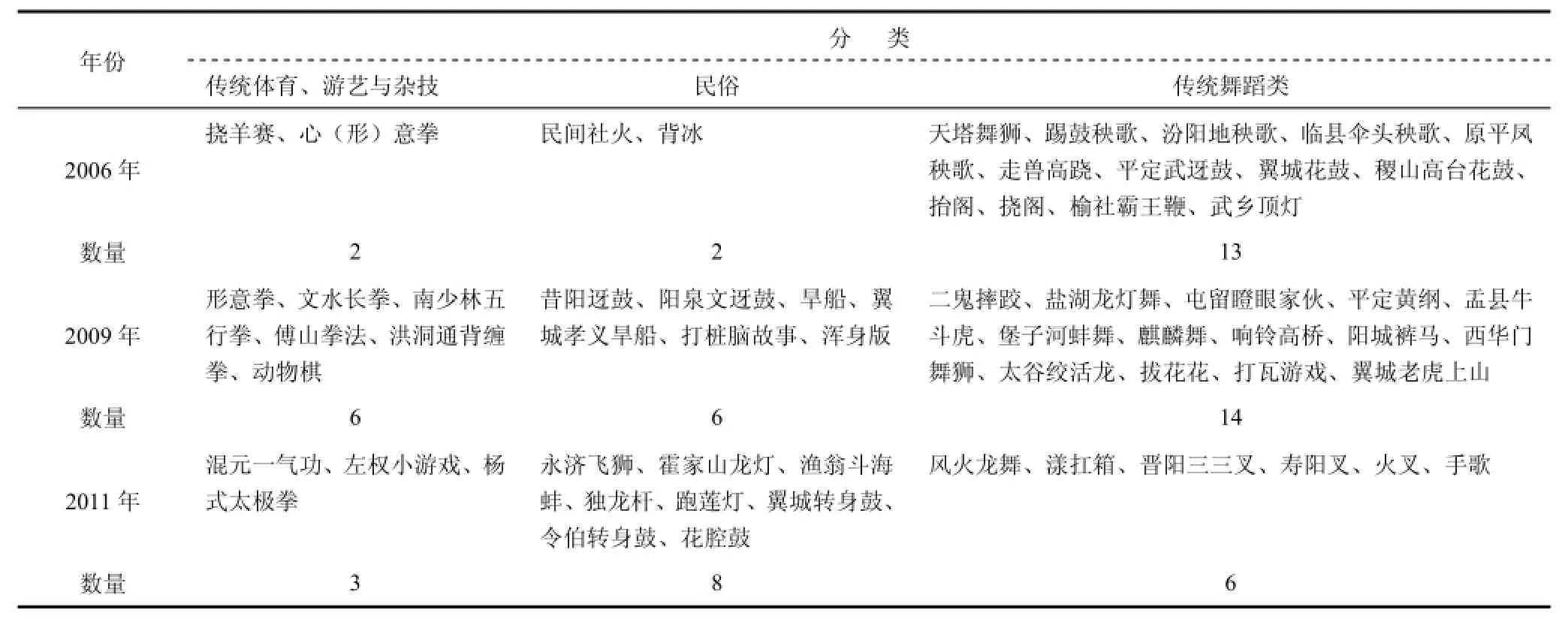

2.4山西省省级体育类非物质文化遗产分析

从表2可以看出,山西省省级体育类非物质文化遗产较多,一共有60项,这些项目一直流传至今,其中传统舞蹈类有33项,原因是这些项目群众基础雄厚、生存环境较好,而且还有商业发展的潜力;如秧歌是广泛流传于山西各地区的一种民间体育活动。它最初为模仿稻作劳动的一种原始舞蹈,后来成为农闲或传统节日的表演娱乐活动。从身体锻炼和娱乐的角度来看,可以说也是一种民间体育活动[4]。传统体育、游艺与杂技的有11项,这些项目历史发展悠久,内容丰富,而且都具有强身健体的作用;民俗体育活动有16项,民间社火在山西省很多地方都存在,只是表演形式、内容各异。在这60项省级的体育类非物质文化遗产中仅有一项是棋牌类体育项目动物棋,其原因是易开展、具有开发智力、娱乐身心的功效。

表2 山西省省级体育类非物质文化遗产统计表

表3 山西省市级体育类非物质文化遗产统计表

2.5山西省市级体育类非物质文化遗产分析

辊、刘三推车、孝义竹马 二鬼摔跤、高跷秧歌、鼓则秧歌、水船秧歌、伞头秧歌、狮子滚绣球、文水混秧歌、棒子舞、孝义秧歌数量0 9 14大同 狮子舞、跑驴平安灯、九曲黄河灯、挠搁 新荣碓臼秧歌、广灵秧歌、云冈大锣鼓、踢鼓秧歌、地秧歌、龙舞、旱船舞数量0 4 7长治 民间社火 铁礼花、八挂秋、武乡顶灯、瞪眼家伙、竹马、白鹤钻云 壶关迓鼓、沁源花鼓、风火龙舞、襄垣挑高秧歌、干板秧歌、狮子舞、秧歌舞数量1 6 7阳泉 武术社火、二鬼摔跤武连瓷、文连瓷、独龙杆滚叉、斗火龙、水火流星、故事火、牛斗虎秧歌、平定风秧歌数量2 7 2

从表3可以得知,山西省市级体育类非物质文化遗产项目众多,共有196项,其中民俗类104项,反应了不同地区的民俗文化发展和地域风情,传统舞蹈类项目在不同地区都有相同的项目在开展,但是这些项目的产生、发展和演变都是在特定的地域文化中进行的,它受各方面因素的影响和制约,表现出浓烈的地方特色,正所谓“百里而异俗,千里而殊俗”[4]。例如:各地的“秧歌”在临汾、长治、大同、晋中等地都有开展,这些项目形式多样,内涵丰富,是前人留给三晋人民的重要文化遗产,表现出山西不同地区不同的风土人情和项目特征。又如:“二鬼”摔跤在太原、晋中、晋城等地都有开展,但是称呼和表演形式都不相同,体现了项目的地域性特征。“二鬼”摔跤从山西的忻州传入到山西部分市区。是少数民族摔跤与山西民俗结合的产物。而且各地对体育非物质文化遗产的保护措施也不相同,各地在按照国家和省级的保护措施执行外,又根据自己项目的特色出行了一系列符合本地区的保护政策。

2.6山西省市级体育类非物质文化遗产保护措施

从表4中看出,各地区的保护措施存在差别,晋城、临汾采用的保护措施多样,效果较好。吕梁措施较为单一,只是在挖掘与整理的基础上采用了加大宣传的保护措施,这些差别在于当地政府对体育类非物质文化遗产的重视程度不同。

表4 山西省市级体育类非物质文化遗产保护措施

2.7山西省体育类非物质文化遗产传承人情况分析

研究发现,山西省体育国家级、省级非物质文化遗产项目代表性传承人较少,国家级的有5人,省级的有31人,市级的22人。在这些传承人中,大多年龄已超过60岁,这样使得山西省非物质文化遗产在传承方面比较薄弱,山西省体育非物质文化遗产以家族传承和师徒传承为主,随着多元文化的冲击,这两种传承方式较单一,对于传承和保护不利。

表5 山西省体育类非物质文化遗产传承人一览表

表6 山西省体育类非物质文化遗产地域分布一览表

2.8山西省体育类非物质文化遗产地域分布情况分析

山西,又称“三晋”,分为晋东南、晋南、晋中、晋北,其中,晋东南包括长治市和晋城市,晋南包括运城市和临汾市,晋中包括太原市、晋中市、阳泉市和吕梁市,晋北包括忻州市、朔州市和大同市。从表6中可以看出,山西省国家级体育类非物质文化遗产分布地域广泛,其中晋北地区体育类国家级非物质文化遗产有3项,省级有2项,市级有47项。晋中地区体育国家级非物质文化遗产有9项,省级有32项,市级有74项。晋中南地区体育国家级非物质文化遗产有1项,省级有5项,市级有51项。晋南地区体育国家级非物质文化遗产最多有8项,省级有23项,市级的有40项。从地理位置来看,山西省体育类非物质文化遗产项目多集中于晋中地区。

3 保护中存在的问题及建议

3.1项目类别多、分类不明确、保护重点不突出

山西省体育类非物质文化遗产项目种类多,有的项目开展好,有的项目开展不好。而且同一个项目在不同的地区是不同级别的遗产项目,这就造成了项目的重复性,而且也不利于传承和保护,例如:民间社火、“二鬼”摔跤既是省级的、又是市级的。应该加强统一管理机制,对于同一个项目应按照高级别保护,具有传统体育项目活动特征的应归属于传统体育项目,传统舞蹈和民俗的一些项目应重新考虑归属到传统体育项目里。对于体育文化价值大的项目,应突出重点保护,在资金和政策上优先考虑。

3.2传承人严重缺失、断层

传承人年龄普遍存在年龄过高,都在60岁以上,知识文化水平不齐,传承队伍不理想,严重影响到非遗的生存、发展。山西省体育类非物质文化遗产的传承人对接断裂,个别项目目前已经没有传承人,有的项目因是家族传承或者传男不传女等因素的影响也是造成传承人缺失、断层的原因。例如:汾阳地秧歌的传承较为松散,传承人急剧减少。原来汾阳好多村庄都有秧歌队,而现在能组织起秧歌队的村庄很少。凤秧歌的传承,仅限于北贾村。目前能够自编、自演的人基本绝迹,已无人能够演出全部50多个传统节目了。加快传承人队伍建设的强度,把传承人断裂作为非遗传承人保护工作的重点,从而形成科学的、合理的传承人梯队结构。

3.3保护机构、机制不完善

目前山西省已经有专门的申遗机构,各地区也建立分中心,存在机构职责不健全、不完善等情况,如:临汾市虽然在2008年成立了市非物质文化遗产中心,在2010年成立了非物质文化遗产保护协会,在挖掘、整理非遗项目方面做了很多工作,但是在确认各个部门的职责方面过于含糊,没有明确各自的职责,而且还存在部门人员短缺。应把非物质文化遗产的传承和保护工作作为重要任务,加快非物质文化遗产档案和数据库建设,出台符合各遗产项目实际情况的措施和制度,从而保障体育类非物质文化遗产的保护与传承能够顺利进行。

3.4忽视项目的生存环境的保护

原生态环境是文化产生发展的各种因素综合作用的结果,也就是生存的生态环境,很多传统体育项目的消失与其生存的环境有一定的关系,保护传统体育项目不是抢救与保护项目就可以了,而是要保护好该项目其赖以生存的原生态环境。如:国家级非物质文化遗产风火流星,由于受技术动作难度高、传承人断层、生存环境改变等因素的影响,面临瓦解和消失的可能,又如国家级非物质文化遗产挠羊赛,受外来文化的冲击、生态环境的消失,面临着严峻生存的考验。目前,山西省有国家级文化生态保护区-晋中文化生态保护实验区。有碛口、河曲、上党(晋城)3个省级文化生态保护区,应多建立这样的原生态保护基地,让更多的传统体育项目能在原生态的环境下继续流传。非物质文化遗产植根于群众生活中,目前新农村建设的文化生活是其发展的天然土壤,需植根于新农村文化建设中。同时,将非物质文化遗产项目列入地方教育资源管理部门和中小学体育教学中。

3.5保护经费严重短缺

山西省体育类非遗项目普遍存在资金严重短缺。如果要抢救和保护这些非物质文化遗产,必然需要大量的资金投入,而资金来源于政府、个人、财团等,这些资金主要运用于项目的普查、保存、传承和发展等方面。近年来,山西省争取中央财政扶持资金2 030万元,用于国家级、省级、市级非物质文化遗产的每个项目上的资金寥寥无几。经费缺乏会严重影响体育非物质文化遗产保护工作的进展。因此,保证和加大非遗保护经费的投入。

4 结 语

山西特殊的区域环境和悠久的历史文化成就了山西作为非物质文化遗产的重要区域,也是体育类非物质文化遗产资源丰富的重要保护对象,从传统体育、游艺与杂技、民俗和传统舞蹈类3个方面对山西的体育类非物质文化遗产进行了统计分析得出山西体育类非物质遗产具有国家级21项,省级60项,市级196项,从地理位置看,主要分布在晋中地区。保护中存在着项目种类多、分类不明确、保护重点不突出;传承人数量较少,传承人严重缺失、断层和忽视项目生存环境的保护等问题,并提出建议。有助于我们深刻认识山西体育类非物质文化遗产的价值和功能,有助于我们理清山西体育类非物质文化遗产的发展脉络。

[1]于奎龙.陕西省体育类非物质文化遗产保护现状分析[J].宜春学院学报,2011,33(12):169~171.

[2]马增强,朱莉.体育类非物质文化遗产保护问题研究[J].西安体育学报,2011,28(2):139~154.

[3]张建雄,江月兰.民族传统体育概念相关问题辨析与界定[J].广州体育学院学报,2004,24(5):126~128.

[4]杨建设.陕北秧歌发展与中国社会文化变迁研究[J].北京体育大学学报,2013,35(3):32~37.

[5]陈永辉,白晋湘.非物质文化遗产保护视角下我国少数民族民俗体育文化资源开发[J].武汉体育学院学报,2009,43(3):75~80. [6]杨建设.非物质文化遗产视野下陕北秧歌的保护与发展研究[J].西安体育学报,2011.28.

[7]白晋湘.非物质文化遗产与我国传统体育文化保护[J].体育科学,2008,28(1):3~7.

[8]王亚南,王萍.非物质文化视野下新疆地区秋千体育项目的传承与保护[J].新疆教育学院学报,2015,31(3):99~103.

[9杨海鹏.蒙古族体育类非物质文化遗产资源的保护与利用[J].民族教育研究,2013,24(4):23~25.

[10]赖学鸿.河南非物质体育文化遗产传承利用思考[J].体育文化导刊.2010,(9):132~135.

Countermeasures on Sports Intangible Cultural Heritage Protection in Shanxi Province

DU Caifeng,ZHANG Xiang,ZHANG Guoqiang

According to the Shanxi Province sports intangible cultural heritage,to master a lot of material,and of field research based on,from the sociological theory,using field investigation method,expert interviews and other research methods,to Shanxi Province Sports Intangible Cultural Heritage concept and practice category,classification,characteristics and protection of existing problems are discussed.The results showed that 21 in Shanxi Province has income of sports intangible cultural heritage national,provincial 60,municipal 196,classification to traditional sports,folk,traditional dance;protection exist item category,classification is not clear,key protection is not prominent;heritage of people,the lack of fault;the living environment of the project were neglected and.The living environment of the project is neglected and so on.

Shanxi Province;Sports;Intangible cultural heritage

G852.9

A

1007—6891(2016)03—0102—06四川体育科学2016年(第35卷)第3期SICHUAN SPORTS SCIENCE Vol.35,No.3,2016

10.13932/j.cnki.sctykx.2016.03.26

2015-11-16

忻州师范学院青年基金课题QN201507。

忻州师范学院体育系,山西 忻州,034000。

Xinzhou teachers university,Xinzhou Shanxi,034000,China.