能源与环保

2016-09-02

能源与环保

海南核电2号机组首次并网成功

6月20日,中国核能电力股份有限公司投资控股的海南昌江核电2号机组顺利实现首次并网发电。在并网过程中,机组各项参数稳定、状态控制良好。此次并网标志着海南昌江核电项目一期工程即将全面建成,将进一步优化海南能源结构,巩固海南国际旅游岛全国清洁能源占比第一地位。海南昌江核电厂可容纳建设4台大型核电机组,一期工程建设两台65万千瓦级核电机组,工程采用中国核工业集团公司自主研发的具有自主知识产权的CNP650压水堆核电技术,综合国产化率达到82%以上。按双机组年发电量100亿千瓦时计算,相当于节约标准煤约300万吨,减少约748万吨二氧化碳和5.8万吨二氧化硫排放。一期工程1号机组和2号机组分别于2010年4月25日、2010年11月21日开工,1号机组已于2015年12月25日实现商业运行,2号机组计划于2016年8月初投入商业运行。

(中核)

“华龙一号”首台自主制造主泵泵壳锻件完成

由中国第一重型机械集团与中国核工业集团公司、哈尔滨电气集团公司联合研制的“华龙一号”首台国产化主泵泵壳锻件在中国一重完成,标志着我国核电设备国产化进程又迈上了一个新的台阶。

该主泵泵壳将用于福清核电站5号机组。作为我国首台“华龙一号”堆型示范项目,主泵泵壳为特厚异形大锻件,取样位置苛刻,锻件形状复杂,热处理难度大,性能要求高。

针对这些特点,中国一重组建了协同攻关队伍,基于已有技术基础和生产经验,不断优化、完善基础工艺数据,先后攻克了高纯净钢水冶炼、超大截面压实锻造、超大型截面的细化晶粒热处理工艺等技术难关,有效控制了冶炼夹杂物的含量,达到了硬度均匀、性能稳定等关键技术指标,泵壳性能试验一次成功。

(梁冬)

二氧化碳加氢制甲醇工业示范前期工作完成

中国科学院上海高等研究院与上海华谊(集团)公司合作开展的二氧化碳加氢制甲醇工业示范工程在前期完成了近1200h连续运转的单管试验的基础上,现已完成10万吨/年~30万吨/年二氧化碳甲醇技术工艺包的编制,具备了实施规模化商业示范应用的条件。

在国家科学技术部科技支撑计划、中科院战略核先导,以及上海市科学技术委员会重点项目的支持下,上海高研院的研究人员在深入研究二氧化碳活化机理的基础上,解决了催化剂放大生产过程中的关键问题,并通过与上海华谊集团的合作,实现了中试工艺全流程贯通和平稳运行。该项目相关技术已申请国家发明专利10项。

该项目将助力二氧化碳加氢制甲醇技术的产业化进程,为我国二氧化碳资源化利用提供了一条可能的途径。

(W.KY)

中科院金属所用棉花制成超高面容量锂硫电池正极

中国科学院金属研究所的研究人员以天然棉花为前驱体,经过高温碳化,制备出了具有高导电性的三维空心碳纤维泡沫,最终获得了硫的面密度最高可达21.2mg/cm2的三维空心碳纤维泡沫硫正极。

据悉,新型碳/硫复合电极可提供兼具短程和长程的多级导电网络,能够实现较高的硫利用率。研究人员表示,利用三维空心碳纤维泡沫对电解液的超高吸液率,可使三维空心碳纤维泡沫在吸收电解液的同时,将溶于电解液的多硫化物限制在正极区域,阻止多硫化物向负极扩散,从而有效抑制“穿梭效应”,保证循环稳定性。测试结果表明,该复合电极在循环150次之后,仍可实现70%的容量保持率。

该项研究提出了抑制锂硫电池“穿梭效应”的新思路,为开发高性能高面容量锂硫电池开辟了新途径。

(KX.0621)

俄罗斯REMIX燃料将实现闭式循环

俄罗斯西伯利亚化学联合体(SCC)已经在其下属的化工冶金厂开始利用再生混合物(REMIX)燃料生产试验性核燃料组件。REMIX燃料是由位于俄罗斯圣彼得堡的VG Khlopin镭研究所为俄罗斯原子能公司的核材料贸易企业Tenex公司开发的。

REMIX燃料是利用乏燃料后处理中回收的未分离铀、钚混合物直接生产的,其中,低浓铀(含有高达17%的铀-235)约占20%,这使得最初含有约1%钚-239和4% 铀-235的燃料可在4年内以50GWD/ t的速率持续燃烧。使用过的REMIX燃料经后处理还可重新回收利用。废弃物(裂变产物和少量锕系元素)可经玻璃固化后进行深地层处置。REMIX燃料可以重复回收使用,装入VVER-100核反应堆,能够进行多达5次的后处理,可形成闭式循环,从而减少放射性废物的产生量。

(中核)

新型光催化法可利用海水发电

日本大阪大学的研究人员开发出一种新的光催化方法,能够利用阳光把海水转变成过氧化氢,然后用于燃料电池中产生电流,总体光电转换效率达到0.28%,与生物质能源相当。

研究人员开发了一种能够产生过氧化氢的新型光电化学电池,其以三氧化钨作为光催化剂,在阳光照射下能够吸收光子能量并发生化学反应,最终产生过氧化氢。测试表明,经24h光照后,电池中海水过氧化氢的浓度达48mmol/L,远超过以往在纯水中获得的过氧化氢浓度,足以支撑过氧化氢燃料电池的运行。该系统的总体光电转换效率达0.28%,通过光催化反应从海水中产生过氧化氢的效率为0.55%,燃料电池效率为50%。

研究人员指出,这种形式的发电效率目前仍远低于传统太阳能电池,今后将继续开展光电化学电池材料研究,进一步提高效率,降低成本。

(科日)

中科院柔性钙钛矿太阳能电池研究获新进展

中国科学院大连化学物理研究所与陕西师范大学的研究人员合作,以固态离子液体作为电子传输材料,制备出了效率达到16.09%的柔性钙钛矿太阳能电池,创下了目前柔性器件的最高效率纪录。

柔性太阳能电池通常采用三明治构型(阴极/电子传输层/钙钛矿吸光层/空穴传输层/阳极),其界面层材料一般需进行高温(>450℃)处理,不仅增加了能耗,也限制了高效柔性钙钛矿太阳能电池的应用。研究人员发现,以一种固态离子液体作为钙钛矿太阳能电池的电子传输材料,可有效提高器件的效率,还可抑制器件中的电流-电压滞后效应,制备的柔性电池效率达16.09%,达到了目前柔性器件的最高效率。这是因为该离子液体不仅具有很好的光增透作用、较高的电子迁移率和合适的能级,还可减少钙钛矿薄膜的缺陷。该项研究成果为实现低成本、大面积柔性钙钛矿太阳能电池推广提供了可行的途径。

(科苑)

美国开发出基于漏斗理念的低成本液流电池原型

美国麻省理工学院的研究人员开发出一种无需水泵系统的液流电池原型。其利用沙漏的原理,降低了生产难度并提升了易用性,可通过改变角度来调节液体的流速,即能源的产生速度。

据了解,传统液流电池通常采用水泵和阀门来进行控制,液体电解质分别存储在两个外箱中,中央堆栈则通过两个电极膜隔开。该原型电池由液流和含锂的实心板组成,将给料系统精简成了一个类似于沙漏的系统,驱动液态化学介质通过反应室。研究人员发现,该液流电池原型在接近水平角的时候最为稳定(低流速/最佳效率)。

虽然该理论研究不会转入大规模生产,但预计可制成模块化产品,用于风电、光伏发电等间歇性能源存储利用领域。

(W.CB)

新型复合材料可高效清除持久性水污染物

合肥工业大学的研究人员成功制备出一种新型硼氮改性铁包覆碳纳米管磁性复合材料催化剂。利用该催化体系生成的高活性自由基基团,可高效去除有机污染物,解决了水处理中污染物难以深度清除的难题。

研究人员创新性地构建了新型类芬顿催化氧化反应体系,以三聚氰胺等常见廉价试剂为原料制备的新型硼氮改性铁包覆碳纳米管磁性复合材料,对持久性有毒污染物呈现出了显著的去除性能。实验结果表明,针对目前广泛存在的各种有机污染物,与传统芬顿反应体系相比,该新型材料使污染物的分解速度提高了10~100倍。该新型材料的制备采用一步煅烧技术,金属离子还原、金属纳米粒子碳包覆、非金属元素掺杂改性等有机污染物的清除过程均在同一设备中实现,反应体系温和、设备简单,可广泛应用于工业企业中。

(KJ.0612)

能有效控制热流的新型量子热晶体管设计成功

法国普瓦提埃大学和国家科学研究院(CNRS)的研究人员设计出一种能像电子晶体管控制电流那样控制热流的量子热晶体管,可用于从发电站及其它能源系统中收集并循环利用余热。

据悉,虽然这不是世界上第一个热晶体管,但是是世界上第一个由量子物体制造的热晶体管,而其它热晶体管多采用宏观材料如固体或相变材料制造。这种量子热晶体管由3个二态系统组成,可以通过自旋运作,有上下两种状态,每个自旋系统都能控制热流向其它两个流动。其就像电子三极管,在基极加热流时,集热极、发射极能控制热流的收集和发出。研究人员从理论上证明了该晶体管可在两个状态之间转换自旋,产生晶体管效应,从而对热流进行调制、放大和控制。未来,这种晶体管可用在多种量子纳米设备中控制热流。

(KJ.0602)

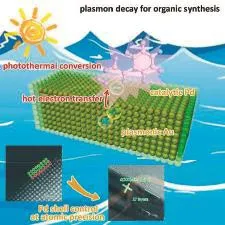

中科大太阳能驱动有机合成技术研究获进展

中国科学技术大学的研究人员基于无机固体精准制备化学原理,设计了一类具有原子精度壳层的双金属纳米结构,表现出了广谱太阳能利用特性,在皮秒(10-12s)超快时间尺度上诠释了等离激元特性在催化反应中的效应,进而实现了太阳能驱动有机合成性能的调控。

金属钯太阳光吸收性能和金属纳米材料吸光后的等离基元调控优化问题是太阳能驱动有机合成技术研究中的重要研究课题。在该金-钯核壳纳米结构中,金内核的一维棒状结构大幅提高了其吸光性能,可在可见光和近红外光宽谱范围内吸光;钯壳层为调控热电子寿命和光热转换速率提供了便利。研究人员还研究了两个等离激元过程与催化有机合成性能之间的联系,并通过壳层厚度控制实现了太阳能驱动有机合成性能的调控。该项进展为利用太阳能替代热源驱动有机合成提供了可能性,对于等离激元催化材料的设计具有参考意义。

(科大)

美国海军研究实验室获海水合成燃油技术专利

近日,海军研究实验室材料技术分部获得了其电解离子交换模块(E-CEM)专利。该模块可从海水中分离二氧化碳和氢气,并合成出可用作燃油的碳氢化合物。

据悉,在舰船上利用海水为战斗群制备一定比例的燃油,可有效缩短舰艇燃料补给的间隔时间,保证海军的能源安全和能源独立性,同时减少环境污染。美国海军研究实验室2014年成功使用E-CEM,以海水为原料合成出了燃油,并利用其为航模飞行提供了能源。目前,美国海军研究实验室正在开展更大规模、更高效率的海水制取燃油试验。研究人员称,第二代更大规模的电解离子交换模块的效率更高,可将海水合成燃油产量大幅提高至每天3.785L,比第一代系统提高了40倍。美国海军研究实验室已与一家企业合作试验了第二代海水制取燃油系统的合成燃油催化剂,并希望能够于2016年底在基韦斯特开展联合试验。

(陈晓)