苏韵流芳苏作、苏州与吴文化

2016-09-01吴伟

吴 伟

苏韵流芳苏作、苏州与吴文化

吴伟

故宫博物院工程管理处助理工程师,研究方向为建筑考古

苏作的兴起,离不开吴文化的孕育,而苏州亦是吴文化的发祥地。

自春秋吴文化兴起,到唐宋苏州文化开始发展,最终在明清时期苏州文化达到鼎盛、苏作誉满京城,直到清末在「内忧外患」的双重压力下日趋衰落,其间苏州文化的发展脉络清晰可见。

想要了解苏作为什么在明清时期深得宫廷喜爱、独领风骚,就要先了解苏作、苏州与吴文化的来龙去脉,了解苏州文化背后江南文人恬静淡泊、温润儒雅的意趣。

苏作,又可称苏式、苏做、苏工、苏样或苏造,今天可以视为以苏州为中心地区的民间艺术作品的代名词,是苏州地区手工业之集大成者。苏作源远流长、门类众多,且名冠天下。

阖闾之兴吴文化的兴起

苏作的兴起,离不开吴文化的孕育,而苏州亦是吴文化的发祥地。得益于苏州地区优越的自然地理条件,自新石器时代始,位于苏州吴县的草鞋山遗址便为我们完整地勾勒出长江下游太湖流域马家浜文化、崧泽文化及良渚文化的史前历史发展序列。遗址出土的木构建筑基址、炭化纺织品、精致的陶器及玉、石器工艺已经初步展现吴地先人高超的手工技艺,成为中国史前文化的重要一脉。

春秋吴国时期,吴王阖闾在伍子胥的建议下,于公元前五一四年将都城迁至苏州,并「立城郭」,时称阖闾城。从此苏州成为江南吴国的政治中心,吴国也在春秋争霸中达到鼎盛。在经济上,吴国发展「吴市」,苏州地区成为南方重要的商业都市。商业的繁荣促进了手工业的进步,吴国利用掌握的种桑养蚕、缫丝织绸技术,「抱布贸丝」、追求桑蚕之利,并在苏州设置织里,成为当时最早的丝织手工工场也是最早的官府织造机构。除此之外,苏州地区的青铜冶铸技术也日渐精湛、声名远播,最为著名的便是青铜宝剑,《战国策》有「夫吴干之剑,肉试则断牛马,金试则截盘匜」之评价,更被考古发掘所证实。

明 侯崤曾款竹根雕翼兽高一八·五厘米 宽一一厘米 厚一四厘米故宫博物院藏

侯崤曾,字晋瞻,嘉定人,明末学者侯峒曾之弟,竹刻大家,清金元钰《竹人录》中对其有记载

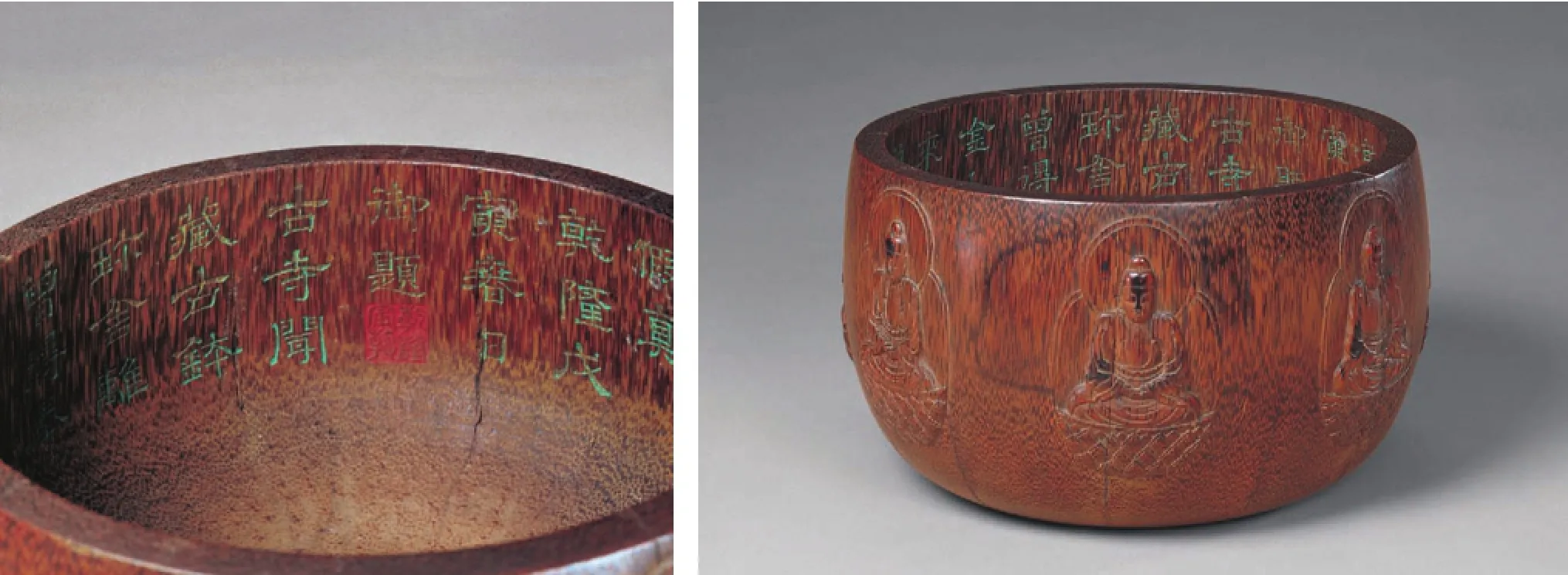

清乾隆 棕竹七佛钵及局部、铭文拓片高一四厘米 口径二三·六厘米故宫博物院藏

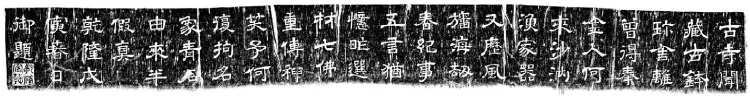

清康熙 彩鳞宝相花纹锦长一九三厘米 宽八一·五厘米故宫博物院藏

苏州独有的文化底蕴在春秋吴越争霸时期肇始其端,其中一个重要的功臣是孔子七十二弟子中唯一的南方人言偃,作为常熟人,他晚年归乡后将儒家思想传入南方地区,致使吴人「闻风向学」,开始注重礼乐教化,这对日后吴文化基调的奠定及江南文化的开创与兴盛有着不可磨灭的影响。

珍秀云集苏州文化的发展时期

秦汉统一国家的建立,使得苏州暂时远离了政治中心,成为地方郡属下的吴县,苏州地区利用稳定的社会环境专心发展经济,成为「东有海盐之饶,章山之铜,三江五湖之利,亦江东一都会」。

东汉末年,孙吴在江南地区建立了东吴政权,以苏州为中心的江东地区获得了稳定的社会发展条件,吸引了北方战乱中的民士南下,他们带来了北方先进的生产技术,这使得江东人口迅速增长,农业经济快速发展,苏州地区呈现出一派生机勃勃的景象。

后吴国灭亡,东晋、宋、齐、梁、陈各朝先后在建业建都,政治中心的转移又促使经济中心南迁,江南经济在这一时期得到了长足的发展。然而经济的富足并未增强江南士族在政治上的自信心即便是处于统治地位的北方士族有意笼络南方士族之心,但后者在社会各层面受到压制的局面始终没有改善。在这种环境下,江南地区的民众心态与文化氛围逐渐发生了转变。在政治抱负无法实现的情况下,南方士族的「朝隐」心态越发浓厚,「尚文轻武」、「恬静淡泊」、「温润儒雅」成为南方士族新的价值取向,其中又以苏州士族最为典型。其后苏州又涌现出顾、陆、朱、张四大「文化士族」,以追求文化教养、重视经济利益为鲜明特征的吴文化初步定型,并逐渐成为以苏州为中心的江南地区的核心文化,苏州也作为吴文化的发源地进而衍生出苏州文化,其在本质上与吴文化是一致的。

隋唐一统时期,国家的政治中心虽回到北方,但此时已经与江南地区建立了更加密切的经济联系。首先是大运河的开凿,使得苏州在唐代成为江南河运的重要交通枢纽之一,这一时期的苏州「人稠过扬府,坊闹半长安」,商业极其繁荣。其次,国家科举制度的建立,使得江南士人在科场上可以一展宏图,客观上促进了吴文化的繁荣兴盛。而南宋时经济中心的再次转移,使得苏州成为交通四通八达、「珍货远物,毕集于吴之市」的繁华盛地。从绍定二年(一二二九年)平江府图碑所保留下来的宋代苏州城图像可知,当时的平江府城内有纵横发达的水系贯穿城内外,住宅突破里坊,演化为更适宜商业发展的街巷,街巷内有商业和手工业市行,衙署、宅邸、园林都规划有序。自宋代始,苏州逐渐成为江南地区最重要的经济、文化城市之一。

值得一提的是,宋代苏州的手工业得到了长足的发展,手工业门类齐全、专业化分工程度高,技艺水平大大提升。苏州作为当时著名的「丝绸之乡」、桑蚕业中心,所产苏绣、宋锦呈蓬勃发展之势。苏州琢玉工艺更是发达,并受到皇室的青睐,宋代宫廷在苏州设立造作局以专业制造牙、角、玉、织绣等产品。其他诸如食品加工、金银器加工、铜铁器加工、造船、造纸、花灯等都颇具规模。同时,苏州建筑业也因两宋时期文人园林的兴起而活跃。手工业的崛起和发展为明清苏作的鼎盛奠定了扎实的基础。

货与王家苏州文化的鼎盛时期

盛世繁华—姑苏经济与文化的腾飞

清早期 象牙雕海水云龙纹火镰套及局部长一一·二厘米 宽五·九厘米故宫博物院藏

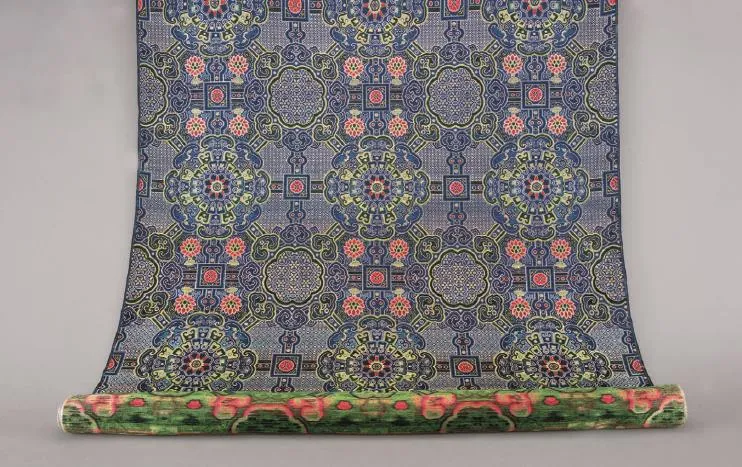

经历过元代的低迷、沉寂,明清两代苏州迎来了最为繁荣的时期。此时的苏州因有着便利的水陆交通,又是濒临太湖的鱼米之乡,在明清江南地区农业经济作物的广泛种植和区域分工的影响下,城市工商业得到进一步繁荣发展。到了清朝前期,苏州已经成为全国经济文化最为兴盛的城市。康熙时人沈寓云:「东南财赋,姑苏最重;东南水利,姑苏最要;东南人士,姑苏最盛。」清乾隆时期著名的宫廷画家苏州人徐扬用《姑苏繁华图》(《盛世滋生图》)真实地再现了当时 「苏湖熟、天下足」的繁荣盛况,再次印证苏州是当时「少数几个云集全国乃至外洋货物的商品中心,全国著名的丝绸生产、加工和销售中心……江南地区最大的粮食消费和转输中心,全国少见的金融流通中心、刻书印书中心,颇为发达的金银首饰、铜铁器以及玉器漆器加工中心……独步全国的美味美食饮食中心,设施齐备、服务周到的生活中心、交通便利的运输中心」。(范金民《清代苏州城市工商繁荣的写照〈姑苏繁华图〉》)随着苏州工商业贸易的壮大,在中国古代计算工具算筹的基础之上,苏州地区产生了一套民间易学易懂、书写便捷的「商用记数符号」,即苏州码子,它广泛应用于当时的中药店、裁缝店、杂货店、五金店、屠宰场以及钱庄、银号等各种商业场合,又在明清苏州经济的广泛流通下流行于全国各地、甚至进入宫廷。在阿拉伯数字在中国普及前,苏州码子是民间最为通用的数字符号,客观上推动了明清以来商贸的广泛流通,即使今天仍有地区在沿用,它是明清苏州经济发展成果的一个重要见证。

清乾隆 竹雕灵芝纹如意高一〇·七厘米 长四一·七厘米故宫博物院藏

经济上的发达同样促进了苏州文化上的兴盛,文化上的繁兴又反哺苏作的发展。这种经济与文化的良性循环无疑是受到苏州当地「静雅巧儒、文风画境」的吴文化滋养。社会各阶层无论是达官显宦、巨商富贾还是平民百姓,一方面在商业上有着强烈的进取心,通过勤劳智慧追求物质享受;另一方面,政府在政治上严加管控的局面并没有改变,苏州民众骨子里又继承了强烈的市隐心态和文人风气,这种隐逸的心态和文人风气共同塑造了苏州地区民众温文尔雅、尚文重教的性格特点。苏州民众对文化的积极投入,造就了人文经济环境下苏州科举和苏州工商业皆为全国之最,各种文化门类亦空前繁荣,无论在经学、史学、经济、科技、文学、戏曲、美术、建筑等各个方面都有杰出贡献,苏州一时人文荟萃,成为全国性的文化中心。其中,吴门画派有着典型的文人风气,它的诞生对苏作的发展起了重要影响。吴门画派形成于明代中期的苏州地区,此派代表画家沈周、文徵明、唐寅、仇英皆为苏州人,故称「吴门四家」、「明四家」。作为文人绘画流派,吴门画家在政治上以退隐自命,在题材选择和意境追求上都以贴近表达世俗生活为主,通常表现的是园林、田园风光及现实生活等。画作集中反映了苏州一带的文化氛围和社会风尚,在当时社会引起强烈共鸣。为了追求吴门书画中山水庭园的真实意境,苏州文人利用苏作匠人之手将书画意境真实地再现出来,包括苏州香山帮古建筑营造技艺、宋锦、苏绣、桃花坞木刻年画、剧装戏具、缂丝、苏扇、玉雕、竹雕、碑刻等在内几乎所有苏作技艺门类都可见吴门书画的身影。

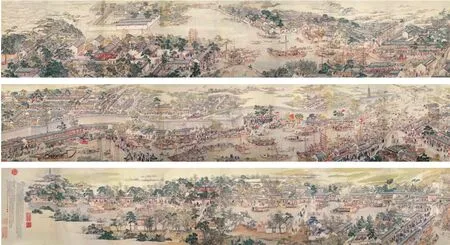

清康熙 蓝色地大天华锦及局部宽九六·五厘米故宫博物院藏

阅读链接: 苏州码子

苏州码子,又名草码、番仔码、商码,产生于中国的苏州。公文、契约、账目、官帖、私钞、当票上都会用到苏州码子,就连近代北洋军阀的军队中,兵士右领章上是阿拉伯数字与罗马数字组合的部队编码(如第五团第二营,记作“Ⅴ2”),左领章上就是苏州码子编写的人员编码(如第三百八十九号士兵记作“〣〨〩”)。现在在港澳地区的街市、旧式茶餐厅及中药房偶尔能见。阿拉伯数字从零到十,在苏州码子中记作:〇、〡、〢、〣、〤、〥、〦、〧、〨、〩、十。

清 徐扬 姑苏繁华图卷纵三五·八厘米 横一二二五厘米辽宁省博物馆藏

皇家营建—苏州香山帮营造技艺崛起

在吴门画派的推动下,苏州手工业技艺被赋予雅俗并蓄、精致实用、文人气息浓厚的吴文化内涵,成为独一无二的「苏作」。广义上的苏作涉及苏州地区吃、穿、住、用等方方面面:在住方面有以苏州香山帮为代表的传统建筑营造技艺;穿方面有「精细雅洁」的苏绣和缂丝工艺;吃方面,有菜品丰富、科学养生的「苏宴」;用方面,有简洁实用、古朴高雅的硬木苏作家具、精雕细刻的苏州玉雕、造型丰富多彩的苏灯、工艺精湛的苏钟、苏扇、金银器、桃花坞木刻年画、文房用具等等。其中最为突出的即是苏州香山帮营造技艺。

苏州香山位于太湖之滨,史书曾有「江南木工巧匠皆出于香山」的记载,人称「香山帮匠人」,今天「香山帮」已经成为太湖流域营造匠人的统称。自宋代开始,香山匠人就已经开始活跃在江南园林、皇家园林乃至皇家宫殿的营建活动中。随着苏州地区经济、文化的不断发展,至明清时期,香山帮营造已经成为技术精湛、分工细化、工种齐备的营造技艺,其中又以大木作领衔,涵盖了大木营构、小木装修、园林建筑、砖石雕刻、灰塑彩画等类别。

明 沈周 虎丘十二景图册克利夫兰艺术博物馆藏

清乾隆 剔红嵌碧玉交螭宝盒及款识高二一·五厘米 口径一四·二厘米故宫博物院藏

在吴文化的孕育下,香山帮的建筑艺术反映了当时苏州一带的才情意趣,其中最能体现香山帮建筑特点的当首推苏州地区私家园林,其多变的样式、自由的布局,将匠人技艺与苏州地区吴门画派理念完美结合,最终形成了在中国建筑史上占有重要地位的苏式(苏派)建筑风格,因此香山帮匠人又被称为「吴地匠人」、「吴工」、「香山梓人」。

除此之外,在苏州地区造园活动兴盛、文人倡导优质硬木制做家具的影响下,明清时期吴地匠人的小木作工艺同样取得很高的造诣,产生了以苏州为生产中心的硬木家具苏作家具,其简练的造型、严谨的结构、考究的选材、适度的装饰、精细的工艺受到民间追捧,成为社会风尚。

明清时期的苏作技艺不仅引领了社会风尚,其独到价值还在于其从民间走向宫廷、从市井登上大雅之堂,从而促进整个中国传统手工技艺的发展。早在明初南京宫殿及明永乐朝北京紫禁城营建时,香山帮的能人巧匠就参与到工程建设中,并在共同制定明官式建筑的范式方面发挥了重要作用。固然明清官式建筑总体上规整、保守,香山帮匠人并未得到如造作苏州园林般自由发挥和施展的天地,但是在很多建筑大木细节上,特别是明官式建筑上,我们仍可发现种种江南建筑元素。特别是在内檐装修、彩画装饰、建筑选材上,苏作技艺深远地影响着当时统治者的审美情趣,特别是在生活气息浓厚的殿宇、皇家园林等地方。这客观上推动了苏作所依赖的吴文化乃至江南文化在宫廷的传播与影响。如内檐装修在明清苏州地区的大量制作,缂丝、织绣等本地优势工艺被加入到苏作装修中去,成为「苏州样」装修的一大特色,其品种繁多、工艺精细、典雅大气的特点,恰到好处地反映出宫廷生活在精神层面上的追求;同样取材于苏州织锦和吴门画风的苏州彩画,具有设色淡雅、纹样自由、意境深远的南方彩画风格,也伴随着苏式建筑营建技艺传入宫廷,在融合北方皇家彩画特点的基础上,成为官式彩画中的重要一类苏式彩画。虽然在形式、装饰上官式苏画已经有所变革并趋程式化,但是早期苏式彩画在装饰皇家园林建筑的亭、台、轩、榭等园林小品类建筑上所表达的贴近生活、自由活泼的人文主题等等皆与苏州地方彩画及吴门书画是基本保持一致的。其他在建筑选材上,受益于苏州得天独厚的自然条件,苏州产金砖和太湖石等建筑材料也深受宫廷喜爱,前者工艺极为复杂,仅被用在重要的皇家建筑之上;后者则千姿百态,是皇家园林追逐江南私家园林文化品位的重要体现。

宫廷御作—苏作工艺的进步与发展

明清宫廷内很大一部分手工艺珍品同样来自苏作。例如苏作玉器,早在宋代朝廷在苏州地区设立的造作局即有玉工,明清时期主要由苏州织造承担为宫廷制作玉器的任务。为了满足宫廷对玉器日益增长的使用需求,苏作玉器对宫廷的输出方式多为匠人输出或技术输出,例如将苏州玉工划分为宫廷玉作系统玉工和民间玉作系统玉工两类,宫廷玉作系统玉工包括由苏州织造选送到宫廷造办处各作中的苏州玉工和招募到苏州织造内为宫廷制作玉器的苏州本地玉工。苏州玉工在进入宫廷造办处后,客观上有利于北方琢玉水平的提高和南、北方技术的交流。反过来,宫廷的专业需求对苏作也有深远的影响:一方面,苏作在宫廷的带动下,地位不断提升,苏作在社会的影响与流通不断扩大;另一方面,苏作在不断朝着宫廷御用的专业化方向发展,其自身技术水平也在不断提高。而到了清朝中后期,部分苏作技艺还吸纳西方文化因素,使得苏作呈现出与时俱进的时代特征,有利于苏作技艺的改进和发展。

苏作技艺与工艺品不但广泛在宫廷与民间流传,同时苏作匠人亦善于科学归纳、总结、传承苏作手工技艺:香山建筑帮著名的工匠姚承祖所著《营造法原》是传承研究苏派建筑的经典著作;明代张问之的《造砖图说》则详细记录了苏州金砖的制作工艺与技术;明末孙云球的《镜史》记载了苏州作为我国最早制造眼镜的重要地点之一以及制造各种光学仪器的经验;清末沈寿的《雪宧绣谱》记载了苏绣的绣谱和经验。这些都是研究苏作技艺非常宝贵的文献史料与科技著作。

禊赏亭上的苏式彩画

翊坤宫建筑上的苏式彩画

翊坤宫东配殿上的苏式彩画

养性殿建筑上的苏式彩画

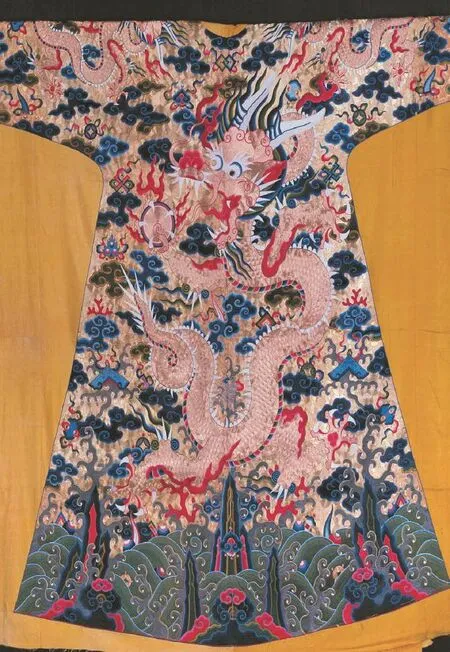

清顺治 蓝色缂丝云龙纹褂料及局部衣长一五六·五厘米 两袖通长一三八厘米 下摆宽一二五厘米故宫博物院藏

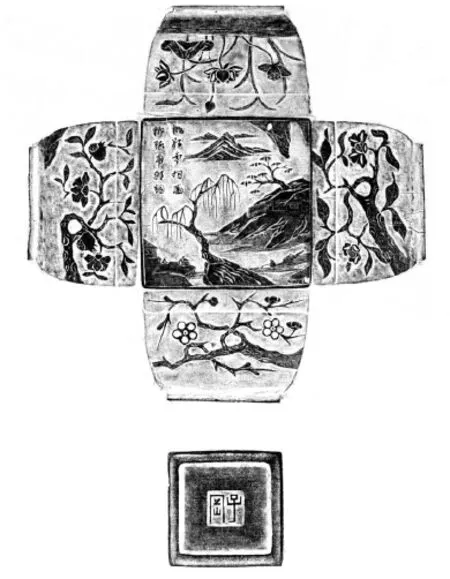

明 子冈款青玉雕过枝花卉山水人物图盒及款识、纹饰拓片高六·二厘米 口径七·八厘米 底径六厘米故宫博物院藏

陆子冈,明晚期治玉名家,亦作“陆子刚”,明代著作对其有较多记述,称其治玉为“吴中绝技,上下百年保无敌手”。陆子冈治玉高峰期约在明嘉靖至万历年间,其作品在当时即被富贾、权贵所收藏。

阅读链接: 香山帮鼻祖蒯祥与宫廷

香山帮的鼻祖是明代吴县香山(今苏州市吴中区胥口镇)人蒯祥。

明永乐十五年(一四一七年),明成祖朱棣从金陵迁都时,征召全国各地工匠前往北京。蒯祥作为明成祖的随从人员,先期北上参加皇宫建筑设计。由于蒯祥的设计水平高人一等,被任命为皇宫重大工程的设计师。蒯祥的第一项任务就是负责设计和组织施工作承天门(天安门)。这项工程在蒯祥运筹下于永乐十九年竣工,其城楼形状与今日大致相仿,但规模较小。建成之后,文武百官交口称赞,永乐大帝龙颜大悦,称他为“蒯鲁班”。

之后蒯祥在京四十余年,先后负责兴建奉天(太和)、华盖(中和)、谨身(保和)三大殿(一四五七年三大殿被大火烧毁,一四六五年明英宗又请他重建),以及东西二宫、五府(中、左、右、前、后五军都督府)、六衙署(吏、户、礼、兵、刑、工六部)、十三陵中的长陵、献陵、裕陵,以及西苑(北海、中海、南海)的殿宇和隆福寺等。蒯祥因有功于朝廷,被封为工部左侍郎,授二品官,享受一品官俸禄。

蒯祥精通尺度计算,每项工程施工前都作了精确的计算,竣工后建筑的位置、距离、大小尺寸,与设计图分毫不差,几何原理掌握得相当好,榫卯技巧在建筑艺术上也有独到之处。蒯祥还将江南的建筑艺术巧妙地运用到宫廷建筑当中,采用苏州彩画、琉璃砖瓦,使得殿堂楼阁显得富丽堂皇。有艺有德,蒯祥的人品同样令人称赞。蒯祥为人谦逊俭朴,到晚年虽然主动辞官隐退,但每当有营造工程向他请教时,他还是非常热心地指导。

蒯祥死于成化十二年(一四八一年)三月,享年八十四岁,葬于故乡太湖之滨,墓碑右侧立有明天顺二年钦赐的“奉天诰命”碑。

内外冲击苏州文化的没落

到了清中后期,苏作逐渐在「内外夹击」中不断没落。

一方面,乾隆年间西方科学文化开始伴随着传教士和对外贸易不断涌入中国,对本土文化形成冲击。此时广州作为中西方贸易的港口,有大量西方手工艺品在广州集散。因此广州匠人在本地手工业基础上,利用自己的地理优势,吸收西方手工艺作品中气势宏大、富丽堂皇的特点,为迎合当时社会上奢华、炫耀之风,从而形成「广作」技艺如广式家具、广州钟表等并逐渐取代苏作工艺赢得宫廷和上层社会的青睐,成为新的社会风尚。

明 子冈款青玉雕龙耳觯式杯及款识高七·九厘米 口径五·四厘米 底径三·八厘米故宫博物院藏

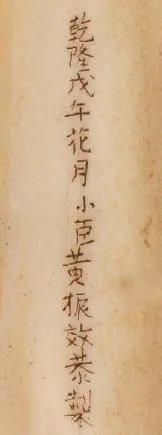

清乾隆 黄振效款象牙镂雕小舟及款识高一·五厘米 长四·九厘米 宽一·四厘米故宫博物院藏

黄振效,乾隆时期最有影响力的牙雕名师之一。虽是广州人,但其作品明显带有江南嘉定派雕刻风格。他借鉴了苏州、嘉定派的竹雕技法,形成了自己的艺术风格。

另一方面,苏州经过太平天国运动及「庚申之难」后遭受重创,人口锐减、建筑多毁于战火,绅商地主纷纷移居上海租界避难营生,以至于苏州地区耕地荒芜、农业萧条、手工业遭受沉重打击。这一变化客观上推动了上海人口的增长。加之上海开埠,促使江南中心由苏杭向上海转移,苏州逐渐成为上海的腹地。可以说,「庚申之难」不仅是苏州由盛而衰的转折点,同时也是苏作技艺中断并逐渐式微的起点。在之后的同治、光绪年间,苏州香山帮匠人又试图重造苏州私家园林,但却只是昙花一现,此时的苏州不仅缺失了苏作赖以生存的经济基础和人文基础,其审美情趣亦不可同日语。

清顺治 平金满绣云龙纹袍料衣长一四〇·五厘米 两袖通长一三三·四厘米 下摆宽一二四厘米故宫博物院藏