中国公众集体行动的倾向性研究

——基于中国综合社会调查(CGSS)的数据分析

2016-08-11周华连陈丽珊

罗 筠,周华连,陈丽珊

(贵州大学 公共管理学院,贵州 贵阳550025)

中国公众集体行动的倾向性研究

——基于中国综合社会调查(CGSS)的数据分析

罗筠,周华连,陈丽珊

(贵州大学 公共管理学院,贵州贵阳550025)

摘要:为了了解当前中国公众对集体行动问题的态度和认知状况,本文利用最新发布的中国综合社会调查数据(CGSS 2013),分析影响中国公众集体行动倾向性的因素。研究运用社会运动理论的三个解释框架,基于12000个样本,发现中国公众的集体行动倾向在总体上保持着较高的水平。同时,性别、年龄、社会地位、教育背景、就业状况、政治身份都不同程度地影响着人们的集体行动倾向。而社会剥夺感是诱发集体行动的重要心理因素,社会关系网络在集体行动的动员中具有非常重要的作用。与一般的认识所不同的是,研究发现,具有较强社会关系资本的个人也具有明显的集体行动倾向,而社会关系网络对中国公众集体行动参与的促进作用从根本上还是由政治机会决定的。

关键词:集体行动倾向;社会关系网络;相对剥夺感;人生可用性;政治机会结构

转型时期利益结构的调整与社会矛盾的凸显,社会不稳定因素大大增加,群体性事件越来越成为影响社会安定和阻碍改革发展的重要因素。根据中国社会科学院《社会蓝皮书》显示,中国群体性事件近年来呈逐年上升之势。这当中,以普通民众为主体展开的集体行动在中国群体性事件中占有较高比重。

就目前看,学界一般将这类利益受损群体的集体行动归为“维权行动”,这种归因称为“利益冲突—集体行动”范式,[1]然而却忽略了一个基本的事实,为什么在利益受损的情况下,有的利益冲突并未导致集体行动,而有的利益冲突却导致了集体行动?根据Hirschman的解释,在现实生活中人们的利益受到侵害或对现实境况感到不满时,大体会采取两种行动选择:(1)退出(exit);(2)表达(voice)。[2]也就是说,并不是所有的个体都会参与到集体行动当中去,当有人选择“表达”时,也有人会“退出”,寻求别的途径解决问题,所以集体行动只是人们在遭遇社会不公时的一个反应而非唯一的应对方式,那么公众集体行动的行为动机受什么因素的影响?在什么条件下他们更倾向于集体行动?这样看来,集体行动的倾向就成为研究当下中国公众集体维权行为不可忽视的关键的问题。

本文将根据中国综合社会调查(CGSS 2013)数据,建立Logistic回归模型研究中国民众集体行动的倾向性问题,[3]探讨影响个体参与集体行动的因素。论述将从三个方面展开:第一部分从理论角度分析个体集体行动的倾向性,并提出研究预设。第二部分建立分析模型并根据CGSS数据作回归分析。第三部分是对研究预设的验证。最后是结论。

一、理论阐释与研究预设

本文关于集体行动倾向性问题的研究,实际上是探讨“一、人们因为什么原因更容易参加集体行动;二、什么样的人更容易参加集体行动”。社会运动理论对这些问题的解释很多,我们在这里主要运用三个解释框架:

早期的社会运动理论认为剥夺感是诱发集体抗争的重要原因,相对剥夺理论认为,当个体的期望与现实满足之间的落差愈发明显时,个人就会产生相对剥夺感。[4]人们通过将自己的现实处境与他人进行对比,或者将自己的现在与过去进行对比,由此形成对社会现实的批判性认知和否定态度。相对剥夺感越强烈,人们要求改变现实的愿望就越强,人们就越容易参与集体行动。

格尔认为,经济状况的恶化会诱发社会剥夺感,所以,集体行动的发生大都与经济状况有关,尤其是在经济大萧条时期,社会的不满情绪是最严重的,人们参加集体行动的概率会大大增加。[4]然而这个观点却不能解释为什么在经济高速增长时期,也同时有大量的集体抗争事件发生。这表明,虽然从宏观角度看,社会的经济发展水平与集体行动之间没有必然联系,但是从个体层面看,个人的经济状况、社会地位与集体行动参与之间还是有一定的关联。有学者研究发现,美国贫民窟的黑人就比其他群体有更强的抗争倾向。而城市暴力事件也主要是发生在低收入、高失业群体中,富人参与暴力事件的几率就明显小得多。[5]在这里,社会经济地位就成为影响人们抗争倾向的客观性因素。基于这个分析,我们可通过个体社会经济地位来测量社会剥夺感状况,由此就可以建立相对剥夺感与集体行动倾向性之间的关系。我们的假设如下:

假设1.个人社会经济地位越高,参与集体行动的倾向就越低。

假设2.个人的相对剥夺感越强,参与集体行动的倾向就越高。

2.资源动员理论(Resource Mobilization)

传统的心理学解释受到了后来学者的批判,譬如,美国的黑人运动不是发生在黑人受压迫最深重的奴隶制时期,而是发生在黑人的生活状况发生明显改变以后。[6](P48-51)所以,人们的不满情绪不能直接导致集体行动,这些情绪必须要被动员起来,集体行动才能发生。资源动员理论就是在这一背景下产生的。资源动员理论否定了相对剥夺感、社会怨恨感与集体行动之间存在的直线关系,其基本观点是,人们之所以加入到社会运动中,并不是社会矛盾加大或者社会怨恨感增加,而是社会上可供社会运动发起者和参与者利用的资源大大增加。[7](P45)实际上,集体行动的心理基础一直都具备,问题的关键,就在于能否建立一个有效的动员结构,将人们发动和组织起来,在这个动员的过程中,社会关系网络将个人与社会运动连接起来,社会关系网络越丰富,个人就越容易被动员到集体行动当中。

桩西潜山带位于沾化凹陷东部,在沾化、桩东、埕北3凹陷的交汇处,勘探面积220km2,构造上处于埕岛、长堤、埕东三大断裂体系的应力交汇处,断裂系统极为发育,地质构造格局复杂多样。

所以,资源动员理论认为,一个人所拥有的社会关系网络对其参与社会运动具有推动作用,社会关系网络越丰富,被社会运动招揽的机会越大,一个人如果已有朋友、邻居或熟人卷入某个社会运动,那么,他卷入该运动的可能性会增大。[6](P48-51)所以,个人的社会关系网络数量可以作为预测集体行动发生概率的一个重要指标,关系网络数量越多,人们参加集体行动的可能性就越大。[5]

不过,一些中国学者在对中国集体行动动员的研究中发现,在中国这样一个社会组织不发达的国家,关系网络数量只能体现普通民众内部的横向整合程度,但是与此同时,那些具有丰富关系资源的人,会通过与体制内的精英建立关系去解决问题。这种纵向的社会关系网络在中国更具现实性。[8](P67-81)譬如,现实生活中,越有关系的家庭越倾向于通过体制内的行政或司法渠道解决问题,没有关系的家庭则更倾向于选择集体上访等,这样的例子很常见。[9](P93-94)所以有学者将一个人所拥有的关系网络的数量比作为“弱关系”,而将个人与权力结构之间的关系比作为“强关系”。[10]我们认为,在中国特殊的社会背景下,强关系是一种重要的社会资源,它能够为个人在获取信息、机会等方面带来实实在在的好处,所以我们假定具有强关系的人更愿意将关系资源用去作体制内的疏通,在这样的情况下,他们就不大会参与体制外的抗争。基于上述分析,我们的假设如下:

假设3.从横向整合的角度,个人关系网络数量越多,集体行动的倾向就越高。

假设4.从纵向整合的角度,个人关系资本越强,越倾向于通过“找关系”解决问题,集体行动的倾向就越低。

3.人生可用性(Biographical Availability)

社会运动理论认为,个人的生活经历会在某个时期对他们的集体行动的参与起到促进或抑制作用,从而影响个人参与社会运动的可能性和积极性。通常而言,个人在运动中所受到的羁绊越少,“人生可用性”越高,就越容易参加集体行动。因此,那些没有工作、未婚和家庭责任较轻的人,很可能比一个全职工作、已婚、有子女、家庭负担较重的人,更容易参加社会运动,在运动中男性的积极性比女性大得多等等。[11]

不过也有学者指出,人生可用性只能作为集体行动参与中的一种可能性解释,因为在一些社会运动中,人生可用性被证实与集体行动的参与没有直接性的关联。[12]但是我们仍然可以将人生可用性作为影响集体抗争倾向的参照指标。

二、分析模型

本研究所使用的数据来自中国人民大学和香港科技大学2013年实施的《全国综合社会调查》(简称CGSS 2013)。此次调查在全国一共选取了 100个县(区),加上北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市作为初级抽样单元。其中在每个抽中的区县,随机抽取4个居委会或村委会,在每个居委会或村委会又计划调查25个家庭;在每个抽取的家庭随机抽取一人进行访问。而在北京、上海、天津、广州、深圳这5个大城市一共抽取了80个居委会,在每个居委会调查25个家庭,在每个抽取的家庭随机抽取一人进行访问。这样在全国一共调查480个村/居委会,每个村/居委会调查25个家庭,每个家庭随机调查1人。调查者年龄分布为18-69岁;在抽取初级抽样单元(区县)和二级抽样单元(村委会和居委会)时,利用人口统计资料进行纸上作业;在村委会和居委会中抽取要调查的家庭时,采用地图法进行实际抽样;在家庭调查个人时,利用KISH表进行实地抽样。经过处理后最终样本量12000。

1.因变量

本研究的因变量为“集体行动倾向”(protest propensity)。在CGSS 2013中有这样一个问题:“假如您的单位在调整工资或工作时,使包括您在内的一大批人受到严重的不公正的待遇;这时,如果有人想叫大家一起去找领导讨个说法,动员您一起去,您会怎么办?”这个问题通过情景构建的方式对人们的集体行动心理倾向进行预测。在这里有必要说明,在社会运动研究中,人们对集体行动的态度与集体行动的实际参与是有明显区别的,人们对集体行动抱有支持态度但并不意味着他们会采取实际行动。①以某次反战游行的研究为例,访谈者中表示有意参加示威游行的人最终只有40%到场;承诺去参加运动签名的154人当中,只有92人最终参加签名。[13]所以以“态度”代替“倾向”的变量设计不可避免地会存在误差。然而,虽然人们只接受了集体行动心理倾向的测试,但是从表1我们可以发现,这些倾向的设置是有等级的。等级越高,集体行动的倾向性越强,人们实际参与到集体行动中的可能性就越大。所以,在既有数据的条件下,这一假定还是可以成立的。

表1. 受访者集体行动的倾向性

根据表1,超过50%的受访者表示出较明确的集体行动意愿,其中有44.3%的受访者行动意愿最为强烈。据此,本研究将“强烈支持和积极参与”的受访者意愿作为集体抗争倾向的替代,其他的都视为不太可能具有集体抗争倾向。将“强烈支持和积极参与”赋值为1,其余为0。

2.自变量

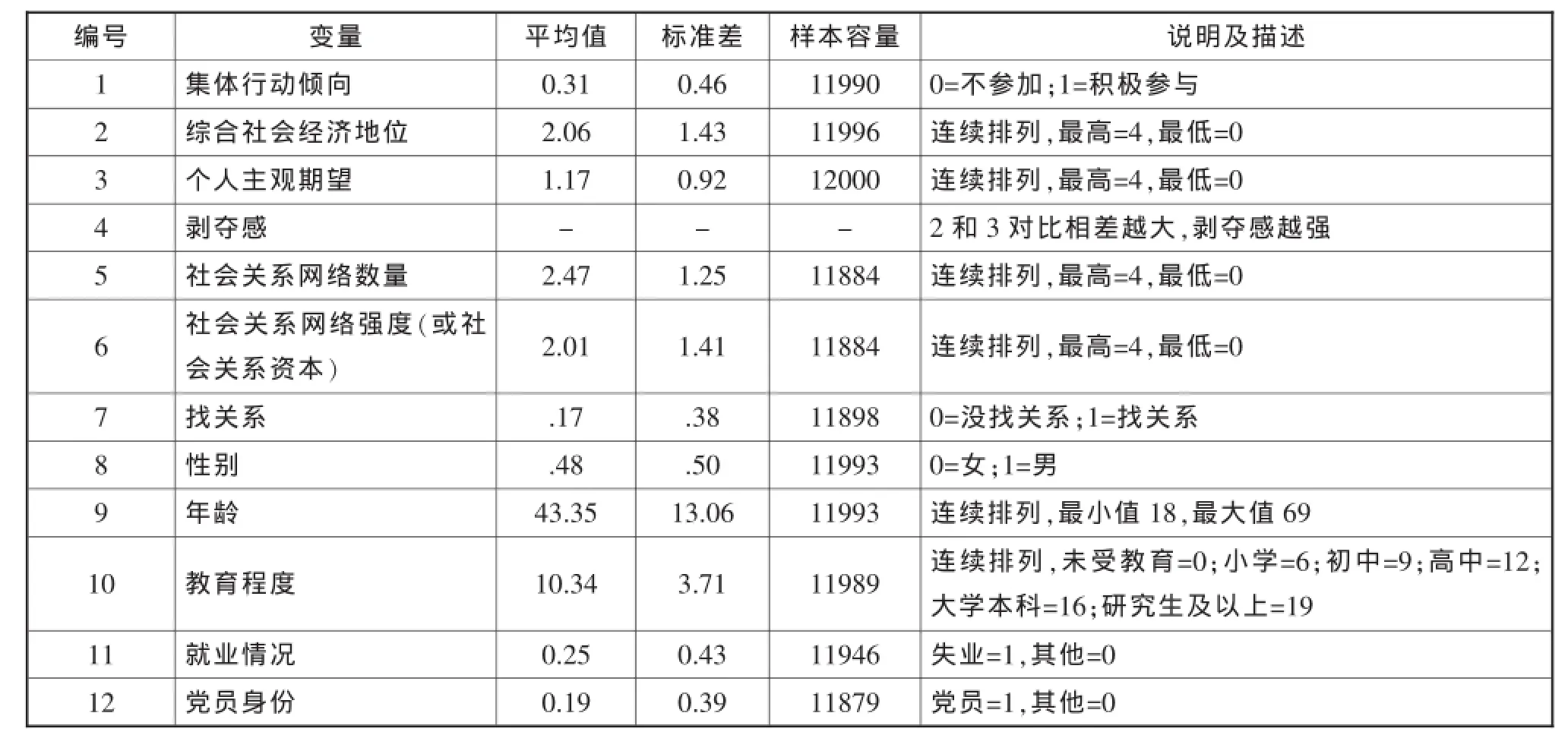

根据前面的理论论述,我们设定自变量主要是:(1)剥夺感;(2)社会关系网络;(3)社会关系强度。

(1)剥夺感变量的测量。相对剥夺理论认为,社会不满是诱发社会抗争的重要变量。由于相对剥夺感产生于个人对现实的期望与实际生活状况的对比,所以从客观层面分析,我们又可将受访者实际所处的经济地位和个人的主观感受进行对比来测量“剥夺感”变量,二者反差越大,社会剥夺感越强。在调查中,受访者被问到:“在我们的社会里,有些人处在社会的上层,有的人处在社会的下层。您认为自己目前在哪个等级?”让受访者根据个人的主观判断进行评分,10分代表最顶层,最低1分代表最底层,从低到高分别赋值为1-10。同时,将受访者实际收入情况分为五个等级(底层、中下层、中层、中上层、高层)。最后将受访者经济状况的实际感受与受访者实际收入进行对比,二者相差越大,相对剥夺感越高(从最低到最高连续排列,从低至高分别赋值为0-4)。调查情况见表2。

(2)社会关系网络数量的测量。在对社会交往进行调查时,访谈者被问到:“请问您与其他朋友进行社交娱乐活动(如相互串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程度,在过去一年中,您有多少个晚上是因为出去度假或者探亲访友而没有在家过夜?”我们认为,这个数据可以衡量个人所拥有的社会网络关系数量,在此我们将回答“非常频繁”和“几乎每天”的人设为拥有最多社会关系网络数量的人,赋值4;回答“经常”和“20至30个晚上”的人设为拥有较高,赋值3;回答“有时”和“11-20个晚上”的人设为中等,赋值2;回答“很少”和“6-10个晚上”设为较低,赋值1;回答“从未-5个晚上”和“从不”的设为低,赋值0。

(3)社会关系的强度测量。在CGSS中,受访者被问到一个问题:“在您目前的工作岗位上,是否经常有人希望通过您的工作便利帮他/她办事?”我们认为这个问题的答案可以表明受访者本人所具有的社会关系强度,社会关系越强,他人希望通过其工作便利帮忙办事的意愿越强。然后我们根据受访者的回答从高到低(总是赋值4,经常赋值3,有时赋值2,很少赋值1,从没有赋值0)进行赋值。

表2.根据个人主观社会经济地位判断与客观收入水平对比测量社会剥夺感

我们在前面提到,集体行动只是公民维权的一个选择,由于我们在前面已经假设具有强关系资本的个人会倾向于找关系解决问题,为了便于比较,我们再设定一个参照性的自变量“找关系”,检验“找关系”与“集体行动倾向性”之间是否存在相互矛盾对立的情况。受调查者被问到:“您在最近三个月内通过以下哪些方式寻找工作?”我们将那些回答“委托亲朋好友找工作”的赋值为1,其余为0。必须承认,找工作并不是一种维权行为,但是经验告诉我们,在中国,“找工作”的确能够充分体现人们是否具备关系资源的优势,这个观点也被很多学者论证。透过这个问题我们可以更准确地把握不同程度的社会关系资本对公民集体行动倾向的影响。

3.控制变量

根据所提供的数据,我们在此基础上设定以下控制变量:

(1)性别。男性赋值为1,女性赋值为0。

(2)年龄。根据受访者年龄设定连续变量,取值范围18-69岁。

(3)教育程度。无论是什么样的集体行动,都需要将人们组织起来,因此,资源动员理论特别强调社会组织在集体行动动员中的作用,而参与者的领导力对形成有组织的社会运动非常关键,[7]所以教育程度可以作为衡量集体行动组织化程度的变量。根据受访者教育文化程度,从“没有接受过教育”至“研究生学历”由低至高分别赋值。

(4)就业情况。这里主要是与时间相关。资源动员理论认为,时间是集体行动动员中所依赖的重要条件,[7]如果社会上存在着大量的失业者,就意味着人们可支配的时间大大增加,那么参与到集体行动的可能也会增加。所以,将失业赋值为1,其他赋值为0。

(5)党员身份。之所以这样设计是因为我们认为,党员身份是一种社会资源,调查表明,中国的党员在党政事业单位中占比极高,我们认为这类单位的性质会对他们的集体行动倾向产生约束。所以我们假定,党员身份会极大降低个人集体行动的倾向。我们将党员身份赋值为1,其他身份赋值为0。

4.回归模型

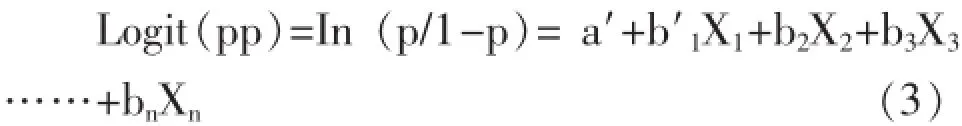

我们将依次检验自变量 (1)相对剥夺感、(2)社会关系网络数量、(3)社会关系网络强度(或者社会关系资本)与因变量“集体行动倾向”之间的关系。由于自变量是二分变量,因此我们建立Logistic二值回归模型,通过计算回归系数观察自变量与因变量之间的关系。首先建立回归模型。

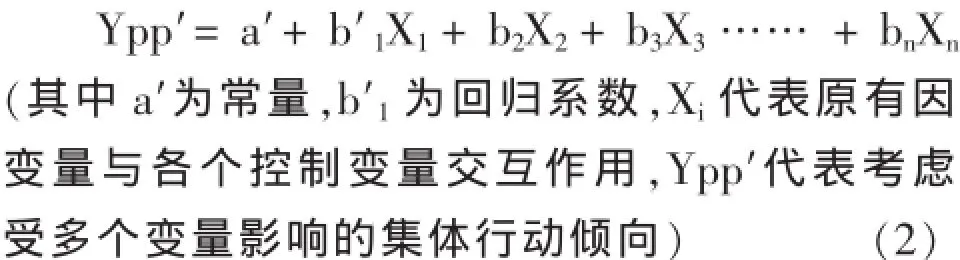

以上只考虑一个自变量,现将多个控制变量加入到(1),考察变量之间的交互作用,得到的回归方程如下:

变量Xi对Y的影响可以通过回归系数b来表示,b越大,则表明Y受到各变量的影响越大,b为正值,表示Ypp′岁Xi增大而增大;b为负值,表示Ypp′与Xi二者关系负相关或不明显。将Ypp′写成Logistic的形式为:

表3. 本文回归分析中所用的变量定义及统计描述

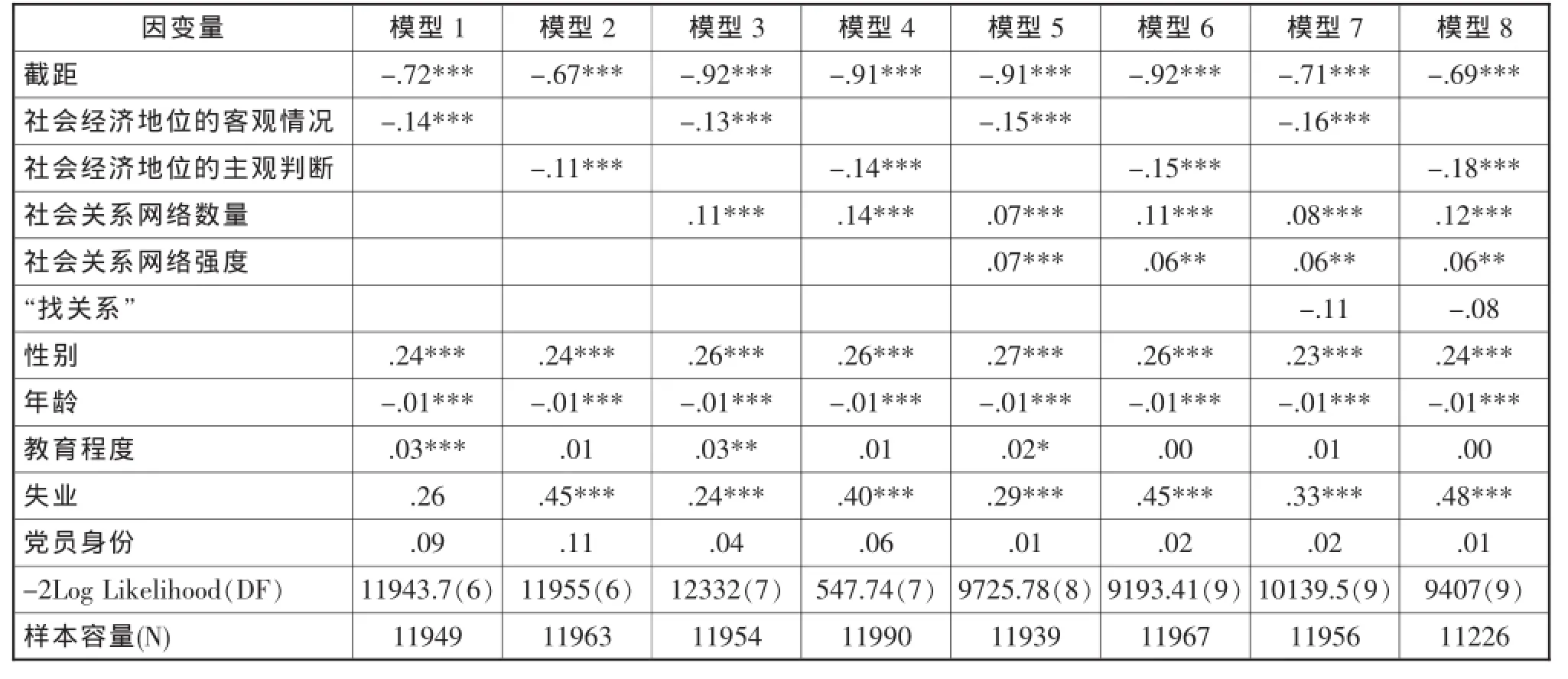

表4. 公众集体行动倾向性(Protest Propensity)的Logistic回归系数

通过回归模型我们可以对影响公众集体行动倾向的因素进行分析,以此对之前的预设进行验证。回归分析结果见表4。

三、研究预设的检验和分析

我们通过以上各表对本文提出的假设进行检验和分析:

结论1.当前中国社会总体上存在较高的集体行动倾向。表1显示,在被问及是否会去讨说法时,有超过44%的受访者表现出强烈的参与意愿,超过36%的受访者表示会参加,这种参与意愿能够部分地解释为什么中国近年来会出现大量的群体性事件。从社会控制的角度来说,这种“动员潜能”表明集体行动“风险人群”的存在,在一定的条件下,动员潜能(风险人群)会转变为集体行动的参与者。[13]这个结论与很多学者的观点相反,在他们看来,由于缺少组织动员,中国民众自发性的、小规模的社会抗争行为只是民众对外部压力的“条件反射”,社会不满的情绪并不能表明社会具备集体行动动员的基础,他们据此认为中国民众缺乏集体行动意识和意愿。[14]然而社会运动理论认为,在集体行动发生的过程中,组织动员虽然是一个重要的条件,但是,如果缺少大众基础,集体行动是不可能发生的。[6]而且,在中国,组织资源的匮乏更多的是由于外部条件的限制而造成,所以我们据此可以认为,只要潜在的动员基础具备,中国公民集体行动的意愿在一定条件下就可能转变为具体的集体行动,这就是为什么在一些事件中,会有大量无直接利益关联者会由最初的旁观者变为积极的参与者,因为社会动员的潜能是存在的。

结论2.社会经济地位划分了群体的边界并强化了集体认同,个人社会经济地位越高,参与集体行动的倾向越低;剥夺感是集体行动产生的社会心理基础,个人的相对剥夺感越强,参与集体行动的倾向性越高。社会运动理论认为,群体的集体行动倾向主要是由于地位等级的边界划分所造成的,贫富、身份、地位等差别,会强化不同群体之间的边界意识和群体内部成员的集体认同,使个人与集体的界线被逾越。在外部压力的作用下,集体认同就会对个人形成压力,将个人动员到集体行动当中。[5]那么,什么样的阶层最具集体行动倾向?根据表2和表4我们发现,个人的社会经济地位与集体行动的倾向呈负相关,通过计算,年收入每增加1000元,集体行动的发生比大约降低 1.15%(e-14-1=-0.0115),社会地位低的人的集体行动的倾向比社会地位高的人高出75%。①发生比是事件发生的可能性p与不发生可能性(1-p)之比p/1-p。根据Logistic回归方程,p/1-p=eb(b为回归系数),我们计算自变量相对于参照组对因变量之发生比的影响,计算公式eb-1,(eb-1>0,表示相对于参照组,该变量影响增加;eb-1<0,表示相对于参照组,该变量影响降低。为了简化论述,本文不列出计算过程,只列出计算结果。可以看到,集体行动的参与者还是主要以社会弱势群体为主,他们在外部压力下表现出较高的集体行动倾向。同时根据表4,越是社会地位、经济收入低的人,个人期望与现实之间的落差就越明显,社会剥夺感就越强,参与集体行动的倾向性就高,剥夺感的产生对人们参加集体行动起到了重要的心理催化作用。由此证实了假设1和假设2。

结论3.关系网络是预测集体行动倾向性的重要指标,从横向联系看,个人的关系网络越广,集体行动的倾向性越高;从纵向联系上看,具有强社会关系资本的个体也具有较高的集体行动的倾向。根据表4,关系数与集体行动的倾向性正相关(模型5至模型8),这表明,关系网络是促进集体内部团结并在横向上动员民众参与集体行动的主要因素。

那么,对于这些具有强关系的个人而言,在他们的维权策略中,“找关系”和集体行动之间矛盾吗?如果他们选择了“找关系”,那么他们还会倾向于采取集体行动吗?根据表4中的模型7和模型8,我们发现“找关系”和集体行动之间没有显著性,这表明“找关系”与采取集体行动之间并不是相互矛盾的。同时,模型5到模型8的数据表明,关系网络的强度(关系资本)也与集体行动的倾向性成明显的正相关,表明关系资本越强,集体行动的倾向性越高,这表明,那些拥有强关系网络的个人在维权时,他们既可能通过垂直的关系网络 (找关系)的途径解决问题,也可能通过付诸集体行动化解困境。这个结论与我们之前的假设有所出入。在一般的认识中,关系资本越强的人,在遇到问题时,会更多地通过“找关系”来解决问题,所以他们应当不会参与集体行动,但是这个分析却表明,那些拥有较强关系资本的人也具有较高的集体行动倾向,也就是说,他们也可能通过集体行动来解决问题。这个结论该如何解释呢?

从体制的角度剖析,学者戴慕真认为,在中国这样的发展中国家,公开的参与和利益诉求渠道十分稀缺,这使得普通群众不得不通过与上级之间的个人垂直网络来追求自己的利益。[15]因此,我们可以推测,抗争的民众也可能利用与熟识的高级政府官员之间的私人垂直性关系来帮助他们开展维权运动,而普通民众是很难获得这样的关系资源的,只有那些拥有强关系资本的人才可以有机会建立这样的关系网。学者蔡永顺关于城市业主维权行动的研究验证了我们的推测,在他的个案研究中,维权“领袖”通过构建与上级官员的垂直型的关系网络促进了维权行动的顺利开展,而这种关系网络在集体行动中比纯粹由工人和农民等弱势群体发起的维权行动更有效,一方面这种强的关系网络能够为他们的集体行动提供有利的信息和行动策略,减少集体行动的风险;同时,这种强关系网络能够为他们提供体制内部的支持,使行动者能够获得更多的社会资源 (尤其是上级政府、媒体的支持),从而对集体行动的动员产生激励。[8](P67-81)从这个角度看,垂直的关系网络(强关系网络)就构成了民众获取体制内支持的重要渠道。

这个分析也向我们表明,从参与主体上看,当前中国的集体维权行动不再只由弱势群体发起,而是有中产阶级、社会精英的参与,出现了跨阶层的行动单元。可以肯定的是,关系网络无论对于哪个阶层而言,都会产生明显促进和动员作用,即使在缺乏社会组织的情况下,人们还是可以通过关系网络参与到集体行动当中,并且利用关系网络资源增强他们集体行动的能力,所以相对于其他变量而言,关系网络为我们预测集体行动的倾向性提供了重要参照。由此证实了假设3,但是不能完全证实假设4。

结论4.接受过教育同时职业不稳定,年龄较轻的个体,参与集体行动的倾向性明显,男性参与集体行动的倾向高于女性,同时,党员资格对个人集体行动倾向的抑制性不明显。在加入控制变量后,我们发现性别、文化程度、就业状况、年龄等都会对集体行动的倾向发生影响。根据表4,性别的回归系数表现出较强的显著性(.24),表明男性参与集体行动的可能性高于女性,发生比大约为27%。年龄与集体行动倾向呈负相关,每增加1岁,发生比降低2%;此外,我们也从数据中发现,失业对集体行动倾向的影响也很大。所以,我们可以推断,那些受过教育,但年龄偏轻、职业不稳定的个人(或群体)更有可能参加集体行动。这一点不难理解,在许多个案中,我们发现很多积极分子都比同辈具有更高的文化水平,他们能读书识字,懂网络通信,所以在集体行动信息的传递、动员以及策略运用上比那些没有接受过教育的人更具优势。教育会提高人们对现实的期望,然而由于中国高等教育的扩招规模与就业市场所能够吸纳劳动力的容量不匹配,近几年,中国就业问题日益严峻,很多大中专毕业生找不到工作,所以,无论是在农村还是在城市,青年群体职业的不稳定性和高度流动性,也使他们更容易脱离社会机制的约束。不过与前面推论所不同的是,我们发现党员资格并未对个体集体行动的倾向产生明显的抑制作用。我们的解释是:党员所受到的较强的体制性约束使他们参加集体行动抗议的可能性减小;然而,正是由于处在体制内部,他们也更能获得有利的社会资源和较强的社会关系网络,这又会对他们的集体行动产生积极作用。所以党员身份在集体行动倾向测量中的不显著性很可能是“积极性”因素与“抑制性”因素二者相互抵消的结果。

结论

本研究试图通过定量的分析来检视中国公众的集体行动的倾向问题。必须说明,由于数据资料的限制,我们的研究无法将政治机会结构、地域等因素以量化的方式体现出来,但是这并不影响我们的研究结论,因为在一个特定的社会背景下,制度环境、地域可以被假定为客观存在的常量,而且我们并没有对不同时期民众的集体行动倾向进行对比,而是将我们的研究对象置身于某个历史时期,所以制度环境的差异可以忽略不计。也许读者会提出城乡地域的差异会导致测量的误差,这点我们承认,但是考虑到当前城市化时期高度的人口流动和大量的农村劳动力向城市的转移,我们认为农村和城市的差异是在逐步缩小的,而且经验告诉我们,在当前的中国,弱势群体的城乡差别其实并不明显,他们无论在收入水平、社会地位、生活环境等方面都具备很多相似的特征,因此,我们的各项研究指标和研究方法是站得住脚的。

我们的分析数据一定程度上客观地揭示了当前中国民众集体行动倾向的现实情况。研究表明,由于利益表达机制的不健全和社会组织资源的匮乏,普通民众无法利用制度、法律来抵制侵权行为,由此导致集体行动成为一个替代性的选择。虽然国家对社会组织的限制切断了与组织动员相关的社会联系,一定程度上限制了集体行动发展的规模和水平。然而我们发现,中国民众的集体行动已经发生了结构性的转换,尤其是在行动策略上,民众基于横向和垂直的社会关系网络的拓展而展开的跨界阶层的联合行动正在形成。而关系网络之所以能够对集体行动的动员产生作用,主要还是因为出现了一个相对有利的政治机会结构。政治机会是指有利于集体行动发生的制度环境。集体行动时机的选择及最终发展的结果很大程度上是由政治机会决定的。[6]改革开放以来,随着全能体制的逐步解体,相对开放的政体、政府对民众集体行动一定程度的包容、大众媒体的开放、法制的进步、民众权利意识的高涨,为民众发起社会运动创造了前提条件。同时,由于市场经济的不完善而导致的政治领域与市场领域、公共领域与私人领域的交叠,使民众可以利用制度的漏洞和不断拓展的关系网络,在维权运动中表现得更为积极,并增加了成功的几率。这种结构性机会的显现拓展了中国民众的集体维权行动的空间,所以民众的集体行动倾向能够保持在一个较高的水平。同时我们也注意到,随着各级政府工作重心向“维稳”转移,基层政府对民众的抗议行动保持着高度的敏感,而这也预示着,在公众日益高涨的维权意愿与国家控制二者间的张力作用下,中国民众的集体行动将保持一定的增量。

从长期来看,这种较高的集体行动的倾向如果不能有效地抑制,将会极大地影响社会的和谐和稳定。如何消除这些负面因素?从化解矛盾的总体思路和原则看,习近平总书记关于中国梦的阐释为我们提供了重要的现实指导:实现中国梦就是要让人民安康幸福,因此,“我们要随时随刻倾听人民的呼声、回应人民期待,保证人民平等参与、平等发展权利,维护社会公平正义,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展,不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,使发展成果更多更公平惠及全体人民,在经济社会不断发展的基础上,朝着共同富裕方向稳步前进。”[16](P41)而社会利益均衡机制的构建和利益表达渠道的畅通,是将这一政策理念转化为现实,并化解社会矛盾纠纷最有效的现实途径。

参考文献:

[1]应星.“气”与中国乡村集体行动的再生产[J].开放时代,2007,(6).

[2]Albert O.Hirschman.Exit,Voice,and Loyalty:Responses to Decline in Firms,Organizations and the State[M].Cambridge,Mass: Harvard University Press.1970.

[3]CGSS中国综合社会调查[EB/OL].http://www.chinagss.org.

[4]Robert Gurr.The Calculus of Civil Conflict[J].Journal of Social Issues.1997,(28).

[5]David Snow,Kelly Smith,Theron Quist.Explaining the Puzzle of Homeless Mobilization:An Examination of Differrential Participation [J].Sociological Perspectives.2009,(52).

[6]Doug McAdam.Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970[M].The University of Chicago Press.1982.

[7]John D McCarthy,Mayer N.Zald.The Trend of Social Movements in America:Professionalization andResourceMobilization[M]. (Morristown,N.J.General Learning Corporation.1973.

[8]Yongshun Cai.Collective Resistance in China:Why Popular Protests Succeed or Fail[M].Standford,Calif.:Standford University Press.2010.

[9]冯仕政.西方社会运动理论研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[10]Mark Granovetter.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology.1973,(78).

[11]Doug McAdam.Recruitment to High-Risk Activism:The Case of Freedom Summer[J].American Journal of Sociology.1986,(92).

[12]James Kitts.Not in Our Backyard:Solidarity,Social Network,and the Ecology of Environmental Mobilization[J].Sociological Inquiry. 1999,(69).

[13]Bert Klandermans&Dirk Oegema.Potentials,Networks,Motivations,and Barriers:Steps towards Participation in Social Movement[J]. American Sociological Review.1987,(52).

[14]Marc Blecher.Hegemony and Workers'Politics in China[J].China Quarterly,2002,(170).

[15]Jean Oi.State and Peasant in Contemporary China:The Political Economy of Village Government[M].Calif:The University of California Press,1989.

[16]习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014.

[责任编辑沈斐]

中图分类号:C912.6

文献标识码:A

文章编号:1674-0955(2016)04-0119-09

收稿日期:2016-4-20

基金项目:本文系贵州省省长基金项目 [黔省专合字 (2012)146号]、贵州大学成果科研奖励项目 (GDJL2013019)、贵州大学研究生创新基金项目 (研人文2015052)的研究成果

作者简介:罗筠 (1981-),女,贵州贵阳人,政治学博士,贵州大学公共管理学院教授;周华连 (1989-),女,湖南衡阳人,贵州大学公共管理学院政治学理论专业研究生;陈丽珊 (1991-),女,广东河源人,贵州大学公共管理学院政治学理论专业研究生。

A Study on the Tendency of Public Collective Action in China——Based on the Data Analysis of China's General Social Survey(CGSS)

LUO Yun,ZHOU Hua-lian,CHEN Li-shan

(School of Public Administration,Guizhou University,Guiyang 550025,Guizhou,China)

Abstract:Using the latest release of the China general social survey data(CGSS 2013),this paper analyzes the influencing factors of the tendency of public collective action to understand the current public attitude towards collective action and cognitive status in China.Under three theoretical frameworks of social movement and the analysis of 12000 samples,the paper concludes that the tendency of public collective action in China keeps on a high level in general.In addition,the public collective action will be effected by factors as gender,age,social status,educational background,employment status and political identities.The feeling of social deprivation serves as an important psychological factor that effects public actions,when social network plays a critical role in motivating collective actions.Different from the popular belief,the paper proves that individuals with strong social relationship capitals also show an obvious tendency in collective actions.The social network's positive impact on the public collective action in China has greatly depended on one's political opportunity.

Key words:the tendency of public collective action;social networks;a sense of relative deprivation;availability of life;political opportunity structure