20世纪30年代中国电影的发行放映

——以艺华影业公司为例

2016-07-18周仲谋

周 仲 谋

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730020)

20世纪30年代中国电影的发行放映

——以艺华影业公司为例

周 仲 谋

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730020)

摘 要:艺华影业公司是20世纪30年代重要的电影企业之一,其电影发行放映情况在当时的中国电影界颇有代表性。早期电影经营者们在诸多不利条件下探索出了一系列行之有效的发行放映策略。发行方面,根据地区不同,采取直接接洽或自己出资经营电影院,或通过片商代理的方式发行,或设立专门负责海外发行的机构,尽可能把影片发行到各个地区,最大程度地进入观众市场。放映方面,一般采取多轮放映、双片连映、节假日增加放映场次等方式,实现票房利润的最大化。这些经验,对当前的电影发行放映仍有启发意义。

关键词:中国早期电影; 发行放映;艺华公司

电影发行是指通过影片流通的过程,运用各种发行手段,把一部电影完整地引入电影院,使影片通过银幕放映被观众接受。[1]发行环节联接起电影的制作和放映,它在电影工业流程中的位置,决定了其与上下游产业环节的高度关联性。抓住了发行环节,就等于抓住了电影产业的命脉。对于电影制片公司来说,只有充分开拓发行渠道,才可以使本公司的产品最大限度地占领电影市场,从而实现经济利益的增长。

20世纪30年代,在中国电影市场,外国片与国产片数量比例悬殊,据有关资料统计:“1933年,全国共摄制国产故事片89部,而输入中国的长故事片则达421部,其中美国影片就有309部,占全部输入量的73.4%,1934年,全国共摄制国产故事片84部,输入的外国片达407部,其中美国影片345部,占全部输入量的84.5%。”[2](P596)当时好莱坞八大电影公司都在上海设立发行机构,几乎垄断了上海的大部分电影市场。而国产片则没有统一的发行机构,国内电影公司大多兼营制片与发行,各自成立发行部门或负责发行工作的子公司,配备发行人员,专门对本公司摄制出品的影片进行宣传发行。当时国产片的发行有两种方式,在上海本地由电影公司与各影院直接接洽,采取票房分成的方法,首轮影院一般是5:5,映期较长就有4:6,甚至3:7的比例变化。上海周边地区和内地则一般由片商代理发行,片商购买影片的版权价格视首轮的上座情况而定,并从中提取各影院放映收入的1%佣金。[3](P81)下面以艺华影业公司为例,对1930年代中国电影的发现放映情况略作管窥。

艺华影业公司是20世纪30年代重要的中国电影企业之一,该公司初创于1932年10月,正式成立于1933年9月,结束于1942年4月。十余年的发展历程中,艺华公司摄制出品了大量影片,其中不乏优秀之作。在中国早期电影史上,艺华公司与明星公司、天一公司、联华公司、新华公司,并称为电影业的“三足两翼”。艺华公司的电影发行放映情况,在20世纪30年代的中国电影界是颇有代表性的。

一、艺华公司的电影发行

艺华公司是严春堂出资创办的独资型影业公司,其组织机构包括制片部、剧务部、洗印部、收音部、美工部、营业部等,影片的发行工作主要由营业部负责。与兼营影院业的某些制片公司不同,艺华公司没有自己的电影院,因此发行任务相对比较繁重,公司老板严春堂、严幼祥父子有时也亲自出马,动用各种社会关系公关洽谈,拓展公司影片的发行渠道。

在上海地区,艺华公司努力与各影院建立业务联系,尽可能使影片进入设施豪华、影响力大的所谓“首轮影院”。艺华公司的最初几部影片如《中国海的怒潮》《烈焰》等是在北京大戏院首映的,北京大戏院在当时只算是中等程度的影院,放映设备和观影环境一般,影响力也不是很大。随后,艺华公司试图将影片发行到当时专映外国影片的首轮影院如大上海大戏院,大上海大戏院是上海联怡公司的下辖影院,位于繁华的西藏路南京路附近,是仅次于大光明大戏院的首轮影院,1934年8月5日,《女人》一片在大上海大戏院首映,引起轰动。然而,由于当时以好莱坞为代表的外国片对上海发行放映市场的垄断,国产片进入专门放映外国片的首轮影院的难度日益加大,在这种情况下,艺华公司与专门放映国产片的首轮影院金城大戏院和新光大戏院建立了长期的合作关系。当时放映国片的影院共有21家,首轮影院只有两家,最大的就是柳中亮、柳中浩兄弟的金城大戏院,位于北京路贵州路口(今北京东路780号),座位1788个,其次是英籍华人陈伯藻出资建造的新光大戏院,位于宁波路广西路口。[4](P616-617)艺华公司摄制出品的大多数影片都是在金城和新光这两大影院首映,金城和新光也是艺华公司合作时间最久的两家首轮影院。艺华公司的部分影片还曾进入卡尔登影戏院、巴黎大戏院等放映外国片的影院首映,这两家影院都是上海联合公司的下属影院,卡尔登影戏院兼映外国片和国产片,轮次在首轮和二轮之间,巴黎大戏院多数时候放映外国片,轮次稍稍靠后,在三轮和四轮之间。这里所讲的“轮”,按洪深在1935年出版的《电影术语词典》“发行”一词对“试片(Preview)”“第一轮映(FirstRun)”“第二映演(SecondRun)”“后次轮映(SubsequentRun)”的解释,该术语是由美国放映业中的概念演绎而来的。同一部影片在同一城镇放映有一、二、三轮的分别,如“大上海”“大光明”“金城”“南京”“国泰”等是上海的首轮影院,即第一轮影院,新片往往首先在这些影院放映。第二轮影院则是紧接着放映第一轮影院上映过的影片的那些影院,新片在第一轮影院的映期结束以后,很快转入第二轮影院上映,第三、四轮影院依此类推。[5](P272-273)

为使影片在上海本地的发行更加顺畅,艺华公司特别重视与新开张影院的合作。例如1935年月光大戏院创立(1937年改名为亚蒙大戏院),开业时放映的第一部影片就是艺华公司的《新婚的前夜》,该片于1935年2月4日在月光大戏院和巴黎大戏院同时首映,颇受观众欢迎。沪光大戏院于1939年2月16日开业以后,艺华公司又与沪光合作,将影片在沪光发行放映。1940年9 月25日国联大戏院开业后,艺华公司也积极与其合作。与多家专映国片的影院保持合作,不仅可以使影片进入更多的影院,以免出片太快上映不及,而且当与某家影院发生冲突时,不至于影片无处可映。例如1940年艺华公司因与柳中亮兄弟的国华公司发生《三笑》“双胞案”的恶性竞争事件,双方关系趋于紧张,艺华与金城大戏院订映的片约随之取消,出品影片改由沪光大戏院首映。后来,艺华与国华关系好转,《梁红玉》等影片才又改在金城大戏院首映。

尽管当时国产片的总生产量只是进口影片输入量的1/3或1/4,但是就全国的放映率和受众人群来说,国产片的影响力并不逊色于以美国片为主的外国电影。上海是电影消费的最大市场,也是美国电影市场占有率最高的地方,其次是天津、北京和广州,而其他城市,尤其是内地城市,美国片的放映则呈现下降的趋势。[6]因此,当时的国内电影企业纷纷将本公司影片发行到美国电影市场占有率低的其他地区,以获取较多的商业利润。艺华公司也不例外,不仅积极与外地片商联系,将影片往上海周边地区和内地城市发行,还专门设立了华南办事处,由严幼祥担任办事处主任,负责香港及南洋各地的影片发行工作。[7]

据1934年12月25日《申报》封面上的电影广告载,艺华公司的《飞花村》一片在外地各戏院开映之顺序为:“汉口明星大戏院、杭州大光明大戏院、镇江铁城大戏院、汕头中湟大戏院、苏州真光大戏院、天津光明社、北平真光大戏院、南京国民大戏院、开封平安大戏院、西安西京大戏院、广州新华大戏院、哈尔滨国泰大戏院、常州大光明大戏院、昆明大众电影院、厦门开明大戏院、长沙远东大戏院、香港中央大戏院、南昌明星大戏院、兰州启文电影院。”[8]1935年2月2日《申报》号外上有一张春节期间艺华公司的映片表,其中提到在外地影院上映的影片有:“广州:新华《黄金时代》、中华《飞花村》。天津:新新《新婚的前夜》。北平:真光《女人》。哈尔滨:国泰《人间仙子》。香港:中央《黄金时代》、东乐《人间仙子》、普庆《女人》。沈阳:天光《女人》。南京:光华《人间仙子》、金陵《人间仙子》。苏州:真光《新婚的前夜》、青年会《烈焰》。南昌:明星《新婚的前夜》。开封:平安《飞花村》。佛山:升平《飞花村》。西安:西京《人间仙子》。镇江:铁城《新婚的前夜》。厦门:开明《飞花村》、南星《女人》。汕头:中湟《飞花村》、银宫《人间仙子》。福州:友声《烈焰》、新光《黄金时代》。无锡:中南《人间仙子》。宁波:大光明《飞花村》、民光《人间仙子》。昆明:大众《女人》。漳州:光明《人间仙子》。芜湖:光明《人间仙子》、新光《民族生存》。常州:大光明《飞花村》。松江:松江《飞花村》。湖州:湖州《肉搏》。长沙:远东《人间仙子》。”[9]艺华公司影片在外地的发行情况,由此可见一斑。

“孤岛”时期,艺华公司采取“小成本快节奏”的制片策略,出片数量大大增加,为了使生产的影片能尽快上映,艺华公司还以“华艺”公司名义出品发行新片。《观世音》《梁红玉》《太平天国》《英烈传》《红蝴蝶》《泪洒相思地》等片,都是以“华艺”名义发行的。这种做法也被其他电影公司采用,如新华公司就先后以“华新”“华成”的名义发行影片。“孤岛”时期艺华公司还曾与国联公司一起“在港派驻了专门的推销人员”。[10]

二、艺华公司的影片放映

为获得尽可能多的商业利润,使每一个电影拷贝发挥其最大的价值,艺华公司不仅在影片发行上下了很大功夫,而且在放映方面也采取了许多颇有创意的举措。

艺华公司影片在上海地区采用多轮放映的方式。在影片未曾发行之前,先邀请影评人、文艺作家、以及其他社会上有声望的人,把片子放映给他们看一次,表面上是请他们批评指正,实际上是做开映前的扩大宣传。这就是所谓的“试片”,也叫“试映”。然后艺华公司影片开始在设施豪华的大影院如金城、新光、卡尔登等进行第一次公开上映,也就是“首映”。首映天数视影片上座情况而定,短则数日,长则十几、二十几天不等,若影片特别受欢迎,还可以再延长映期。在豪华影院的首映结束后,大约间隔一月左右的时间,影片将会在规模设施略次的二轮影院再度上映,如果是上座率高的影片,间隔时间会缩短在一到两周内。与首轮上映相比,二轮上映时影片票价会略低一些,上映的天数也比较少,但每日的放映场次会有所增加。二轮放映结束后,一般间隔几天时间,就会转入票价更低的三轮影院。三轮放映结束后随即进入四轮放映,依此类推展开五轮、六轮的放映。最后还进入永安天韵楼、荣记大世界、大新游乐场等游艺场所进行放映,这些游艺场所里面有歌舞、戏曲、魔术、杂技表演,甚至有溜冰场等娱乐设施,艺华影片与其他节目一同上演,当然票价也会更低。

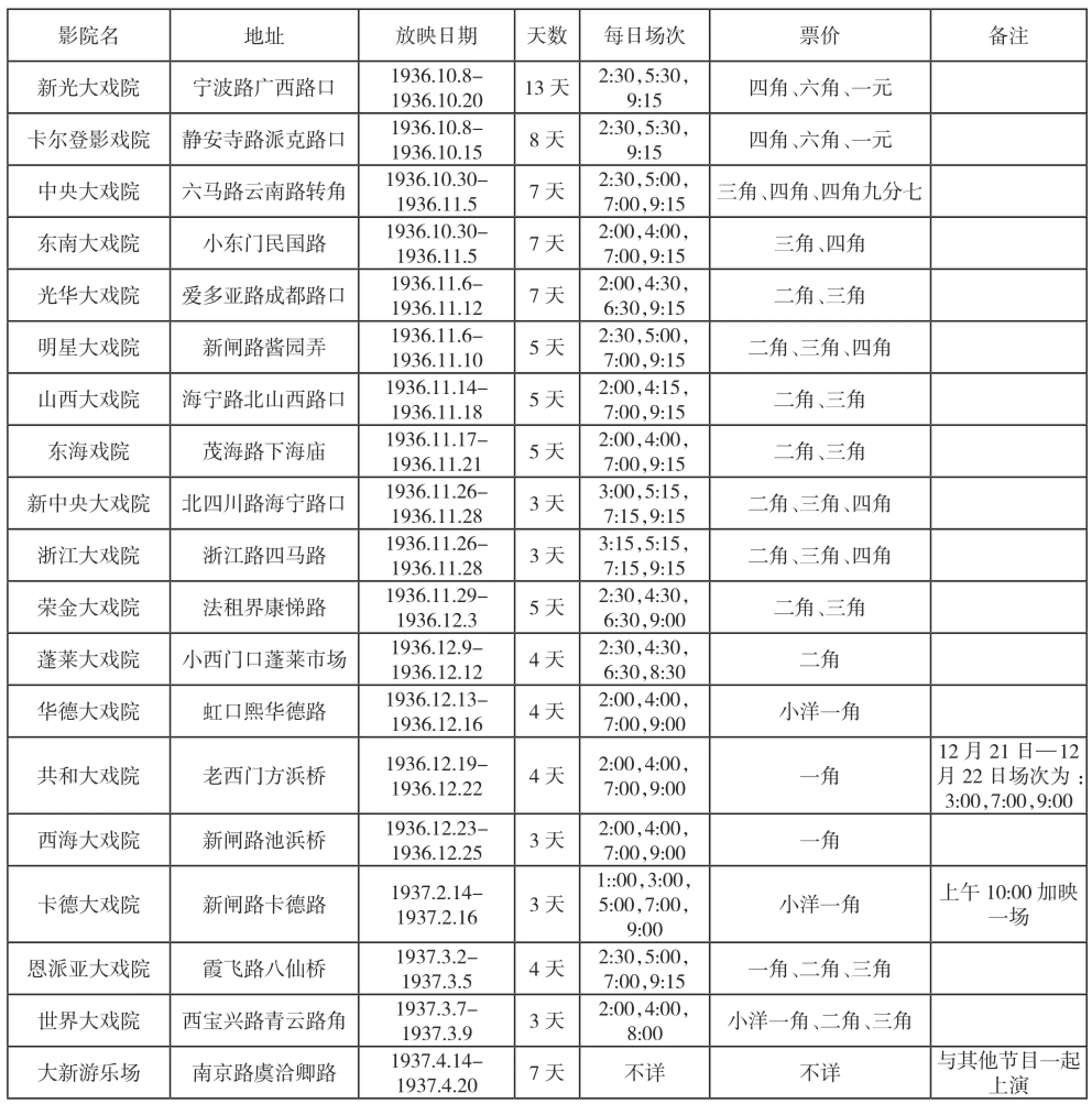

以影片《小姊妹》为例,该片于1936年10月8日同时首映于新光大戏院和卡尔登大戏院,每日三场,分别是下午两点半、五点半和晚上九点一刻,票价根据座位情况分别为四角、六角、一元,即楼下后排为四角,前排中间为六角,楼上包厢为一元。在新光上映至10月20日后停映,共映13天;在卡尔登上映至10月15日后停映,共映8天。1936年10月30日,该片同时进入中央大戏院和东南大戏院,开始二轮放映,每日各四场,中央大戏院票价为三角、四角、四角九分七,东南大戏院票价为三角、四角,各映7天后下片。紧接着于1936年11月6日同时进入光华大戏院和明星大戏院,开始三轮放映,每日各四场,光华大戏院票价为二角、三角,放映至11月12日,共映7天,明星大戏院票价为二角、三角、四角,放映至11月10日,共映5天。该片又分别于11月14日和11 月17日进入山西大戏院和东海戏院,开始四轮放映,各映5天,每日四场,票价为二角、三角。1936 年11月2日,该片又同时在新中央大戏院和浙江大戏院开始五轮放映,每日四场,各映三天。随后,影片又在荣金大戏院、蓬莱大戏院、华德大戏院、共和大戏院等影院展开后续轮次的放映,并于1937年4月14日进入南京路上的大新游乐场放映。(见表1)

周末和节假日是上海市民空闲较多的时候,也是电影院生意最好的时候。艺华公司影片的上映能够充分利用周末和节假日的最佳时机,通过加映场次的方式,增加票房收入。平常的时候,艺华公司的影片在上午和深夜是不排映的,因为这两个时段观众稀少。而到了周末,往往会在上午加映一场,也就是所谓的“早场”,早场票价比下午的“日场”和晚上九点左右的“夜场”略低一些,所以也能吸引不少观众。艺华的很多影片都在周日上午加映早场,例如《女人》在北京大戏院上映时,逢周日上午十点加映一场;《黄金时代》在金城大戏院首映时,逢周日也在上午十点加映早场;《人间仙子》1941年9月在国联大戏院重映时,周日上午十点半加映早场。还有一些影片,会在周日下午加映一场,票价不变,每场之间的间隔时间相应缩短。例如,《海天情侣》在浙江大戏院上映时,就在周末下午一点钟加映一场,由原来的每天五场变为每天六场。春节期间艺华公司不仅进行多部影片的集中放映,而且连续数日增加放映场数,例如1935年《新婚的前夜》在巴黎大戏院上映时,旧历正月初一至初四每天上午十点半都加映早场;《飞花村》在西海大戏院上映时,还在旧历除夕夜十一点钟加映午夜场。正是对周末和节假日档期的充分利用,保证了艺华公司影片较高的票房收入。

表1 影片《小姊妹》在上海各影院放映情况

艺华公司还经常采用双片连映的方式,把两部影片捆绑在一起放映,或利用新片带动旧片的重映,最终实现两部影片的票房双赢。例如《花烛之夜》在东南、光华、山西、新中央等影院上映时,曾与《新婚的前夜》捆绑在一起同场连映,在卡德大戏院上映时,则与《飞花村》同场放映,而票价不变,以此吸引更多观众。《逃亡》在东海、西海影院上映时,与《女人》捆绑在一起同场放映。最典型的例子要数《化身姑娘》续集和第一集的双片连映,1937年1月22日,《化身姑娘》续集在新光大戏院上映时,和半年前出品的《化身姑娘》同场上映,大受观众欢迎,结果创下连映20天的纪录,取得了极佳的票房成绩。这一举措不仅使艺华公司摆脱了经济困境,而且神奇地“治愈”了新光大戏院老板由高血压引起的疾病。[11](P86-88)随后,《化身姑娘》正续集又分别在中央、东南、光华等影院同场连映,票房收入也都不错。

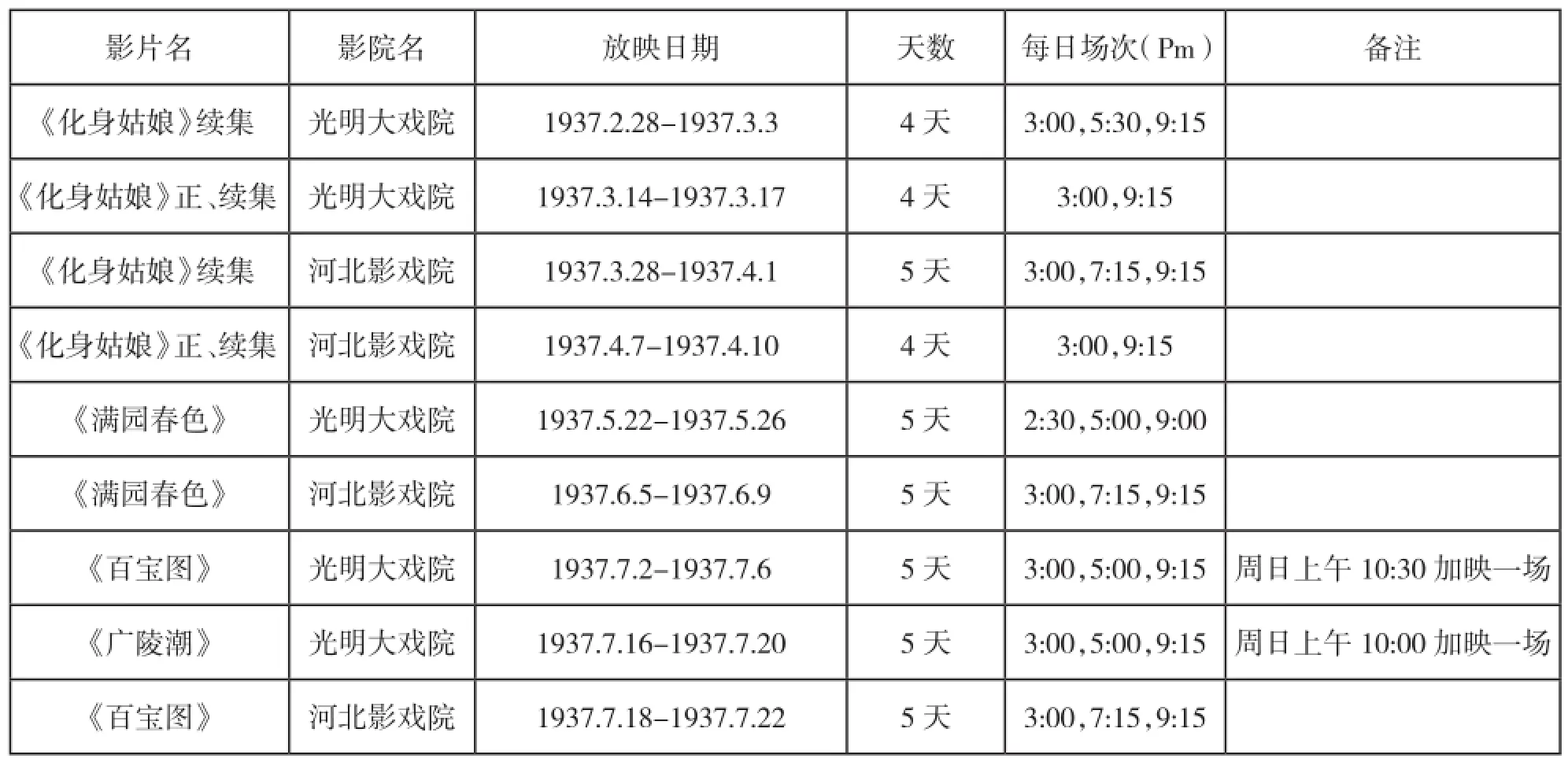

与上海各影院的放映情况相比,艺华公司影片在外地影院的放映天数较少,且很少有多轮放映的情形。以1937年上半年艺华公司影片在天津的放映为例(见表2):

表2 1937年上半年艺华公司影片在天津各影院上映情况

从上表可以看出,艺华公司的《化身姑娘》正、续集以及《满园春色》《百宝图》《广陵潮》等片,在天津最大的电影院大光明大戏院和河北影戏院上映时,虽然也有周末加映场次以及双片连映的情形,但映期基本上只有4~5天,远远少于上述影片在上海各影院首映时十几天甚至二十天的上映天数;而且每天的场次是2~3场,低于上海影院每天的放映场次;多轮放映的情况几乎没有。究其因,则是由于天津地区的电影消费市场和影院发展不如上海繁荣的缘故。

由于时代因素和战争的影响,20世纪30年代的中国电影业受到诸多限制和束缚,特别是电影院数量有限,消费人群相对狭小,加上外国电影发行机构的挤压,给国产电影发行放映造成很大制约。影片的发行范围、普及速度以及放映天数,都无法与今天的电影业相比。然而,早期的电影经营者们在诸多不利条件下,殚精竭虑,煞费苦心,探索出了一系列有效的发行放映策略。例如,发行方面,各制片公司尽量与上海本地的电影院进行直接接洽或者自己出资经营电影院,在上海周边地区和内地城市则往往通过片商代理的方式发行,并在香港、南洋等地设立专门负责海外发行的机构,尽可能把影片发行到各个地区,最大程度地进入观众市场。放映方面,一般采取多轮放映、双片连映、节假日增加放映场次等方式,实现票房利润的最大化。这些宝贵经验,对当前的电影发行放映仍具有一定的启发意义,值得认真总结,学习借鉴。

参考文献:

[1]李国新.电影发行的理论和实践[J].电影新作,2000,(4).

[2]《上海电影志》编纂委员会编.上海电影志[M].上海:上海社会科学院出版社,1999.

[3]沈芸.中国电影产业史[M].北京:文化艺术出版社,2005.

[4]《上海电影志》编纂委员会编.上海电影志[M].上海:上海社会科学院出版社,1999.

[5]洪深.电影术语词典[Z].上海:天马书店,1935.

[6]汪朝光.民国年间美国电影在华市场研究[J].电影艺术,1998, (1).

[7]艺华杂志[N].申报,1935-11-23(本埠增刊《电影》).

[8]《飞花村》上映广告[N].申报,1934-12-25(封面).

[9]《新婚的前夜》上映广告[N].申报(号外),1935-02-02.

[10]陈青生.“孤岛”时期的上海电影[J].电影艺术,1981,(8).

[11]公孙鲁.中国电影史话:第2卷[M].香港:南天书业公司,1977.

责任编辑:冯济平

中图分类号:J943

文献标识码:A

文章编号:1005-7110(2016)03-0073-05

收稿日期:2015-12-17

基金项目:兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“‘重写电影史’视域下的艺华影业公司研究”(15LZUJB WZY006)

作者简介:周仲谋(1982-),男,河南南阳人,文学博士,兰州大学文学院讲师,主要从事中国电影史、当代影视文化研究。

The Distribution and Showing of Chinese Films in the 1930s: a Case Study of Yihua Film Company

ZHOU Zhong-mou

(College of Liberal Arts, Lanzhou University, Lanzhou 730020, China)

Abstract:As one of the important enterprises in the 1930s, Yihua Film Company was a representative of the Chinese filmdom in terms of its distribution and showing. Because of restricted cinemas, small audiences, and the competition of foreign film distributional organizations, the Chinese film distribution was in great difficulty. However, the proprietors of early Chinese film companies explored some effective strategies of distribution and showing. The valuable experience still has revelatory significance for filmdom today and should be drawn on.

Key words:early Chinese films; distribution and showing; Yihua Film Company