中国特大城市人口规模控制的探讨

2016-07-08王丰龙

◎ 王丰龙

中国特大城市人口规模控制的探讨

◎ 王丰龙

摘 要:目前,针对城市病等问题,国内很多特大城市重新开始实行严格的人口规模控制政策,引起媒体和学术界的广泛关注和讨论。本文梳理了已有研究中关于特大城市人口规模控制的必要性、合理性和可行性的代表性观点和主要争议。总体上,目前学术界主要从生产效率、公平性、环境容量及手段论等角度出发探讨人口规模控制的必要性;支持对人口规模进行控制的学者在应该控制哪些人的流动以及如何控制上仍然存在着很大争议。本文在对已有观点进行批判性吸收的基础上,提出特大城市的人口控制应该从全国层面入手,取消户籍限制和大城市的特权。

关键词:人口规模控制 特大城市 争议 合理性 全国性问题

一、引言

然而,这些人口控制的政策引发了激烈的讨论。一方面,尽管各城市政府都强调人口规模的控制不能损害外来人口的权利,但是基本上各大城市的人口控制都依赖于对流动人口的运动式驱赶。例如,昌平区为了控制人口规模,组织开展了12次全区性综合执法行动,清理游商摊贩4273个,关停取缔未经审批幼儿园34所[4]。对此,很多学者表示,用行政手段“禁入”调控人口数量不仅无效,也缺乏正当性[5]。另一方面,对于调控目标的科学性和可行性,很多学者也提出质疑。如有学者指出,考虑到中国特大城市内资源的集中程度和国内城市化的进程,人为制定的人口规模调控目标“违反了经济规律,是不可能的事情”[6]。城市外来人口准入条件的制定也需要考虑实际的需求,而不能“一刀切式地定目标”——如大城市对文化水平不高的保姆和护工等需求也很大[5]。

综上,目前国内特大城市人口规模控制政策面临着公平性、有效性和科学性等多种质疑。那么,特大城市的人口规模是否需要加以控制?如果需要控制的话,应该控制哪些人、如何控制?这些问题不仅重要,而且紧迫。为此,本文拟在系统梳理目前学术界关于人口规模控制的观点的基础上,提出一些新的看法和建议。本文结构如下:第二部分总结关于是否需要控制人口规模的观点;第三部分梳理目前控制人口规模的手段;第四部分对现有观点进行评议,并提出作者本人的观点。

图1 目前关于特大城市是否需要控制人口规模的主要观点

二、特大城市人口规模应不应该控制

总体上,现有研究主要从三个视角探讨特大城市人口规模控制的问题:即人口控制的效率、人口控制的公平性和其他因素对城市人口规模的决定作用(如图1)。接下来,本文对这三个角度的研究分别加以介绍。

(一)效率角度

效率或成本—收益是目前探讨特大城市是否需要调控人口的主要视角,这些研究基本上都认为城市人口规模与城市运行的效率有直接关系。一方面,城市经济具有规模经济递增的特点,即大城市可以提供更好的基础设施条件、更完善的生产性服务业、更丰富的市场和更集中的信息和技术创新,因此人口规模越大产生的经济效益越高。另一方面,随着城市人口的增长,其外部成本会不断上升,产生交通拥堵、房价高企、公共安全问题突出和生态压力过大等问题。为此,国内外很多研究都认为存在一个边际成本与边际收益相等的最优城市规模[7, 8]以及最有利于全国经济增长的城市集中度[9]。然而,由于城市增长的边际成本和边际效益很难通过计算得出,因此城市的最优人口规模只有理论解,没有实际解[10]。同时,最优城市规模依赖于当时的技术水平、公共服务设施供给甚至产业生命周期,因此是动态变化的[8, 11, 12]。这两个问题的存在使得不同学者对最优城市规模的判断不同,对人口调控的观点也出现了分歧。

一些研究认为,目前特大城市人口规模过大造成了严重的房价高企、交通拥堵、环境污染等“负外部性”问题[13]。这些问题不仅影响了城市运行的效率,为了应对这些问题对相关设施的投资以及对研发投资也造成了严重的挤占效应[14, 15],最终导致城市经济增长的停滞[14, 16, 17]。因此,为了降低城市人口过度集中的成本,需要对特大城市的人口规模加以严格控制[17, 18]。这一观点在很多讨论会上得到广泛支持,如在1984年成都的“大城市人口问题与对策讨论会”上,与会学者总结了我国大城市人口急剧增长引起的12项弊端,大多数学者都认为要继续控制大城市的人口规模[19];在《人口研究》组织的论坛上,丁金宏认为北京、上海等大城市的人口规模已经产生了不可救药的交通拥堵问题,必须控制大城市的人口增长,尤其是流动人口的进入[20];在《人口与经济》组织的专刊讨论中,黄荣清、陆杰华等都强调北京市的人口规模过大,并产生了缺水、房价高、交通拥堵等问题,亟需加强对人口规模的控制[21]。

然而,另一些学者相对更强调特大城市的人口集聚或外来移民增加产生的好处,反对对人口规模的控制。如陈钊和陆铭强调,由于经济集聚发展有利于提高劳动生产率,因此超大城市(尤其是首位城市)的人口规模可以非常大[22]。通过对全球142个国家首位城市人口规模的建模和与东京等城市的比较,他们认为上海作为中国的首位城市人口规模并没有过大,且理应随着全国城市化的推进和经济开放的加深而继续增长,不应违背规律限制其人口的增长。王桂新等认为,人力资源越来越成为决定一个城市经济成长力和综合竞争力的关键因素[23]。然而,由于上海市人口自然变动持续负增长,上海未来面临着养老负担过重和劳动力不足的危机[24]。因此,上海不仅不应该控制人口规模,还应该促进人口的集中并扩大人口容量[25]。一些对最优城市规模的实证研究也表明特大城市生产效率更高,因而主张我国应该发展大城市[22, 26, 27]。如王小鲁和夏小林认为国内城市在10~1000万人口规模区间都有正的净规模收益[7];高鸿鹰和武康平测算发现100万人口规模以上城市的集聚效应高于50~100万人口规模的城市[28]。不过,这些研究中的“特大城市”与北上广深的城市规模相比偏小,因此不一定具有借鉴意义。

此外,还有一些学者认为大城市的人口规模变化具有规律性,无需调控就能自动达到平衡。根据城市经济理论,经济增长水平随人口的集中度呈倒“U”形变化[29],U形曲线的最高点对应于城市的最优人口规模[30]。在达到最优人口规模前,城市对外来人口具有强大的吸引能力,此时控制人口规模不仅缺乏效率,也难以成功。如从制定第一个五年规划开始,北京市就采取一系列措施严格控制人口的盲目增加,然而这些控制措施收效甚微[31],历次城市总体规划的人口控制目标都被提前突破[31, 32]。对此,段成荣认为,这是因为控制人口规模是违背规律的做法,达不到预期效果是预料中的事,最好的办法就是不要为,以免引起诸多不必要的麻烦。而如果目前城市的人口数超过了其最优人口规模,一些城市人口会自动流出直至达到均衡水平,因此同样无需人为调控[33]。相反,人为设定的城市规模往往不够科学[34]。

互助会便从此告终了,《曲江工潮》的第十四期也在难产中割死,而且永久的死了!被历史与环境所限制,不能直截痛快地跳出火坑,这几乎是人类的命运,而人类所应该痛哭的,我与互助会的九个会员何尤呢!只希望工界中人,和一切表同情于无产阶级的同志,加以研究,加以卷土重来的精神,再来联合罢!

(二)公平角度

也有一些研究主要从公平性角度出发探讨是否应该控制城市的人口规模。根据关注对象的差别,又可以将这些研究分为两个部分。其中,一些研究主要从发展机会的公平性出发探讨人口规模调控的合理性。如王桂新认为,在集权体制下,社会资源的配置集中于大城市必然导致大量人口涌入,只有打破集权制度安排、实现社会平等才能从根本上解决人口规模过大的问题[33]。胡兆量也认为,金融等经济功能、奥运会等大型项目、全国性服务设施和各行业人才的集聚是北京城市规模不断膨胀的重要原因;因此,控制北京的人口规模应该减少大项目[31]。城市内部功能定位的不均衡也是引起大城市人口规模过度集中的重要机制。“北京市的人口问题与其说是人口规模问题,不如更确切地说是人口空间分布问题”[21]。

另一些研究则主要从居民的社会福利和权利的角度出发探讨大城市人口规模调控的合理性。这些研究的出发点和结论不尽相同,部分学者从地方现有居民的利益出发,认为外来人口落户会对地方财政造成较大的负担,因此有必要严格控制特大城市的人口规模[35]。不过,这一观点受到了很多批评。一方面,对于外来人口对城市贡献更多还是占用城市资源更多的问题,需要客观评判。由于公共服务投入具有规模经济效应,为满足外来人口的需求而增加的公共服务支出远小于人均公共服务支出,与外来人口创造的价值或缴付的税收相比也微不足道,因此不应成为控制外来人口进入的理由[36]。另一方面,表面上限制外来人口似乎减少了原住民的福利被更多的人分享,其实控制人口的政策会隐蔽而间接地使原住民受损[37]。如目前城市居民很难离开外来流动人口提供的劳动与服务[5],因此限制外来人员的进入会使城市的生活成本上升、生活质量下降[36]。还有学者从外来人口自身权利的角度出发,认为以控制人口规模为名侵犯流动人口的合法权益,不仅有违公平公正的社会主义核心价值观,也会影响社会的和谐稳定[38]。当城市的基础设施和公共服务出现供需矛盾时,政府正确的做法应该是增加供给而非限制需求,消极地控制人口规模不仅是懒政[36],也会产生户籍、城管等一条不创造经济价值的利益链,造成了社会资源的浪费[37]。

(三)其他角度

还有一些研究从其他角度讨论特大城市是否应该控制人口规模的问题。其中,一个比较普遍的观点是城市之所以需要控制人口数量,是因为城市的资源承载力有限。如黄润龙认为特大城市资源不堪重负,因此需要控制人口规模[20];覃成林、黄荣清等认为水资源短缺是北京市人口增长的硬约束[21, 39];北京市提出人口不应超过2300万的依据也主要是水资源的限制[2]。不过,这一观点受到了质疑。首先,不同资源类型所对应的城市人口规模不同,因此没有单一的适度人口规模。其次,城市的环境质量与城市规模可能并非简单的线性关系,即某些特大城市的环境质量可能高于小城市[40, 41]。再次,适度人口规模会随着技术的进步、城市管理水平的上升而不断变化[42]。最后,很多看似人口规模过大导致的“城市病”,实际上与人口规模无关。如王桂新通过对上海和东京的比较发现,上海的人口密度远低于东京,说明上海目前的人口规模并非造成上海某些“城市病”的主要原因[21, 25];石忆邵认为“城市病”与城市规模并无必然的因果联系,“城市病”出现的原因主要在于体制磨合、结构失调、政策失误、技术失当、管理失控及道德失范等[43]。

还有一些学者认为,城市人口规模只是解决其他问题的手段。如黄荣清认为,人口控制并不是北京发展的主要目标,发展经济才是它关注的重点,因此应该把调控重点放在“业”上,对事不对人[21]。杜午禄也认为,城市人口规模与城市社会经济之间相互依存,因而核心问题是提高产业结构及其技术含量[44]。陈宇琳在对现有研究进行梳理和总结的基础上,也提出应该把重点放在城市发展模式的研究上,而不应仅仅纠缠于城市人口规模调控问题[42]。

三、特大城市人口规模应该如何调控

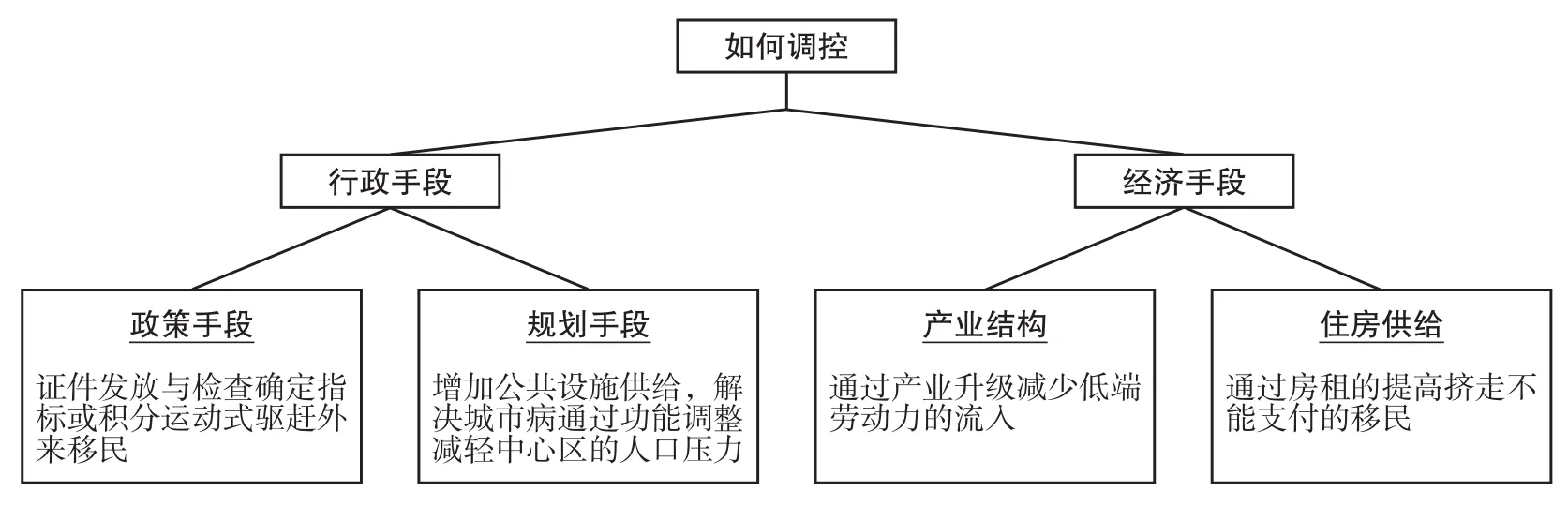

除了上面对特大城市人口规模是否应该调控的争论外,那些认同大城市人口规模需要调控的学者对于如何调控、调控什么仍然存在很大的分歧。总体上,可以将现有的观点大体归纳为两大派:一派依赖行政手段,强调政府的作用;另一派侧重经济手段,相信市场的力量(如图2)。

图2 已有研究中建议的调控人口规模的主要手段

(一)行政手段

已有学者主要建议用两类行政手段控制人口的规模。一类主要从行政管理角度出发,侧重于通过居住证、行政检查等方式控制外来人口。如王振等建议通过成立市人口委员会、加强住房和企业等的管理以及建立人口调控的联动和考核机制控制上海市的人口规模[45];黄荣清认为必须要有一个中央和地方政府共同组成的权威机构来协调各方面的利益,对北京的人口控制作出联合行动[21];冯晓英认为应加强人口管理,建立政府维护流动人口合法权利的监管制度[38];丁金宏认为应该加强劳动监管,强化私房出租管理,减少流动人口和租户的总量[20];北京市还提出通过限制外地人在北京的就业工种等措施来达到流动人口总量控制的目标[21]。不过,有学者指出,这些建议有歧视外来人口的问题,存在很大的局限性。如黄荣清认为,一说到大城市的人口调控,就眼睛向下,直接对象就是那些文化程度较低、掌握技能较少的进城农民,这种歧视做法是不足取的[21];黄润龙认为,用行政手段去限制外来人口不符合社会的公平与正义的基本原则[20]。即便这些政策的初衷是限制那些仅仅为了获取更好的公共服务而进入的人口,这些手段也不可取,因为政府几乎无法判断进城的人当中谁为了就业、谁为了公共服务[37]。还有研究指出,因为暂住证本身是一种“管控型”的制度,它上面所附加的福利很少,导致很多外来人口没有申领的积极性,无法有效地进行人口管理,大量的所谓“外来人口”长期在城市管理的体制外生存[46]。为此,很多人建议,政府更应该做的是促进地区之间基本公共服务的适度均等化,淡化户口的就业和社会福利价值,建立机会均等、公平竞争的居住选择和就业机制,促进人口的有序流动[39]。

还有一些学者主要建议加强城市规划,促进城市的功能调整和空间结构优化。如谢晋宇很早就提出可以通过建设卫星城和高层建筑等方式疏散大城市的人口[47];胡兆量提出控制规模要从源头入手,控制城市功能[48];姚水安在介绍法国“限制在特大城市投资,鼓励机构分散”和建设“新工业区”等措施的基础上,认为应该“限制在特大城市的投资”,通过把特大城市的就业机会分散到其它城市来实现控制人口规模的目标[29];段成荣也认为,要在全国发展大格局背景下考虑北京市的人口规模调控问题,通过加速京津冀一体化进程分流进京流动人口[20]。不过,也有学者对这一手段的有效性提出了质疑。一方面,政府建设新城的目的往往不是疏解人口,因而可能达不到目的。如不少地方政府都把做大人口规模视为地方政府圈地的手段[42];政府财力的投入也侧重于核心区,导致新区发展缓慢,疏解人口规模效果甚微[49]。另一方面,很多郊区工业园区和新城的公共服务配套不完整,使得城市和产业规划错位,反而带来了巨大的交通拥堵压力[24, 50]。

(二)经济手段

还有很多学者倾向于通过干预劳动力市场等手段间接调控外来人口的数量。具体而言,这类研究主要从城市对劳动力需求和劳动力在城市内的生活成本两个角度出发,通过调整产业结构、提高就业门槛提高房价等措施减少低端劳动力的流入。如陆杰华等提出“以业控人”的模式,以产业结构调整疏导低端就业人口[21];黄润龙认为,特大城市须提高注册企业的门槛,加速发展资本密集、技术密集型产业以减少低素质劳动力的流入[20];杜午禄认为要加快产业结构的调整,用级差地价等经济手段调整城市经济结构布局[44];覃成林等指出,北京市人口增长调控应该以结构调整为导向,通过投资许可证和就业资格证制度等改变就业需求结构,并适当提高城市人口的生活成本,以引导城市人口合理流动[39]。不过,范红忠认为,中国目前存在大量的劳动力剩余和高昂的迁移成本,使得流动人口对城市生活成本和“城市病”不敏感,即高房价或拥堵不一定迫使外来人口迁出,因此通过提高生活成本控制人口规模的方法可能无效[51]。

四、总结与讨论

人口规模既会影响城市的劳动力供给和整体消费力进而影响城市的竞争力和活力,也会加剧城市的环境和公共设施压力从而产生一系列负面效应。因此,城市人口规模一直是人口研究和城市发展中的重要问题。目前,针对“城市病”等问题,国内很多特大城市重新开始实行严格的人口规模控制政策,甚至出现了驱赶外来人口子女入学的现象,引起媒体和学术界的广泛关注和讨论。为此,本文梳理了已有研究中关于特大城市人口规模控制的必要性、合理性和可行性的代表性观点和主要争议,以期为城市人口规模调控问题提供借鉴。

总体上,目前对于是否应该调控城市人口规模的问题,学术界内仍然存在很大分歧。从生产效率出发,已有研究主要持以下三类观点。一些学者认为目前特大城市内人口过度集聚造成了严重的城市病,因而有必要控制人口盲目增加,甚至缩减城市人口规模。另一些学者则认为目前中国特大城市人口的密度或占总人口的比例并未达到国外类似城市的水平,继续吸引人口的流入仍然会提升城市的竞争力和集聚效率,因此反对对人口规模进行控制。还有学者认为大城市自身的规模经济和规模不经济会自动调节人口的流入和流出,进而达到均衡、合理的城市人口规模,这一过程无需人为干预。从公平性角度出发,已有研究主要持两类观点。一部分学者认为,在国内不平等的制度安排下,城乡之间甚至城市内部的发展水平存在很多差异,从而导致很多外来人口追随就业机会集中于大城市(尤其是核心区),为此核心问题是促进其他地区的发展,而非控制人口规模。另一些学者则从服务供给的角度出发探讨城市人口控制问题,认为外来人口的增加会造成大量财政支出,因此需要控制外来人口的进入。不过,也有研究认为外来人口具有获得公共服务的权利,他们创造的价值能够覆盖城市的公共财政支出,因而不应该将其排除在外。此外,还有研究从城市环境容量或手段论角度出发探讨特大城市是否应该控制人口规模的问题。容量论者认为应该将人口规模控制在环境能够承受的范围内,手段论者认为合理的人口规模应该根据社会发展目标的选择而定,人口规模调控是实现这些目标的手段而非目的。值得注意的是,那些同意需要对特大城市的人口规模进行调控的研究在应该控制哪些人的流动以及如何控制上也存在着很大争议。目前控制人口规模的政策主要针对外来的农民工。对此,很多研究认为不妥。一方面,特大城市不仅需要高端的人才,也需要相对低端的服务人员。另一方面,对外来民工的驱赶和歧视性做法有违社会公平正义。在控制手段上,有的研究认为应通过户口发放、增加公共服务供给和完善城市空间结构规划等行政手段直接控制外来人口的进入和空间分布,也有的研究认为应该通过城市功能升级和提高租房成本等手段间接控制外来劳动力的数量。

结合已有的发现和争议,可以大体对当前一些主流的观点进行简要的评论。首先,人口规模并非目前中国特大城市城市病的主因。正如陆铭和王桂新等所强调,香港、东京的人口密度远高于上海、北京等大城市,但是并没有存在严重的交通拥堵甚至空气污染等问题。这说明,将城市病简单归咎于过多的人口或固定的环境容量是在推卸城市管理不完善的责任。因此,城市病不应该成为控制人口数量(尤其是外来人口)的理由。其次,在当前制度背景下,中国的城市人口数量不会自动达到最优规模。目前,大多数对最优城市规模的研究都忽略了以下两个前提——居民的自由流动性和充足的备选城市。然而,受限于户籍制度、社保制度等,在特大城市定居的居民基本不会主动放弃北京户口而迁往其他地区,大多数农民工则只能趁年轻在大城市赚点钱而无法留在大城市。因此,特大城市内的人口基本上不会根据成本(房价及“城市病”等)和收益(工资及信息等)变化而自由流动。此外,国家对特大城市倾斜性的发展政策也是造成其过度集中的重要原因[52, 53]。国内的特大城市往往拥有更大的决策自主权和更多的公共财政资源,国家的重大项目也往往优先投资在特大城市,使得全国范围内的就业机会及公共服务过度集中在特大城市,很多人即使面临高昂的生活成本和较低的工资也要留在大城市。而“只控制人口、不控制投资”的政策进一步使得劳动力工资谈判能力降低,进而吸引更多资本进入,反过来导致就业机会在特大城市进一步聚集。户籍制度和倾斜性投资使得特大城市的人口无法自动调节,难以通过市场机制达到最优规模。再次,人口调控不应该只针对外来人口。一个有活力和创造力的城市离不开大量外来人才和劳动力的涌入。考虑到国内特大城市的本地人口往往面临老龄化的问题,特大城市不应该排斥甚至仇视外来人口,反而应该做好服务工作吸引优秀的人才进入。即使对低端的服务性劳动力,也应该抱着包容的态度,因为大城市对这些人口也有大量需求,他们对提高城市服务质量具有重要贡献[32]。相反,应该考虑打破户口与社保挂钩,鼓励竞争力不足或退休的本地居民离开大城市,去往生活成本更低、环境更好的中小城市。最后,前面总结的几种人口规模调控方式中规划和产业升级相对更合理。行政管理和提高租金的方式虽然见效快,但是这些方式只考虑人口规模调控本身,既没有考虑所针对的人群是否合理,也不考虑衍生的诸多社会成本,因而既不公正也缺乏效率。相比之下,合理的规划和产业升级能够减少副作用,也更具有可持续性。

最后,本文认为,特大城市的人口变动实际上是一个全国性问题,城市政府本身对人口规模进行控制虽然在短期内具有合理性和有效性,但是长期来看既不公平,也不可行。首先,最优城市规模由城市网络而非城市内部各个要素所决定[8]。其原因在于,个人与城市整体的成本-收益曲线不一定重合——人们往往通过对不同城市的成本-收益进行比较后做出迁移决策,而不一定因为单个城市内的城市问题而前往其他地区。因此,对城市最优规模的研究需要放在城市体系的背景下[54, 55],而对人口的调控必须在全国范围内统筹才能实现。其次,只有去掉户籍的限制和城市的特权才有自由流动的可能性。正如前面的分析表明,户籍制度等限制了人口的自由流动,资源的不平等分配导致了人口在特大城市的过度集中,因而无法通过市场手段达到最优城市规模。为此,未来应该取消户籍限制和大城市的特权,通过促进资本市场开放、公共服务均等化和基础设施投资等增加中等城市的吸引力,为超大城市规模解压[8]。再次,城市人口规模问题牵一发而动全身,因此不能只将注意力放在城市规模本身,而必须综合考量不同政策对城市经济等产生的影响。如陆铭等发现,国家通过强行限制土地供给和推进产业转移的行为使得东部地区部分企业无法承担过高的房价和工资成本而迁出,但是这种干预降低了全社会生产率,造成了资源的浪费和西部地区的地方债增长等问题[56]。因此,未来制定人口规模调控政策时必须通盘考虑、反复论证,防止顾此失彼,并保持政策的灵活性,轻易不要出台一刀切的行政干预政策。

参考文献:

[1]于量. 杨雄:2015年上海将继续严控人口规模[EL/OB]. 2015年1月25日, 2015年8月17日. http://sh. eastday.com/m/2015shlh/u1ai8552551.html.

[2]张国. 北京再次宣布人口规模上限:2300万[EL/OB]. 2015年3月9日, 2015年8月17日. http://news. sohu.com/20150309/n409501487.shtml.

[3]张璐瑶. 广东启动新一轮户籍改革将严控广州深圳人口规模[EL/OB]. 2015年7月7日, 2015年8月17 日. http://news.xinmin.cn/shehui/2015/07/07/28061765.html.

[4]昌平区人民政府. 出重拳 见实效 全力抓好人口规模调控与服务管理工作[EL/OB]. 2015年8月5日, 2015-08-17. http://www.beijing.gov.cn/zfzx/qxrd/cpq/t1302021.htm.

[5]王烨捷, 周凯. 上海:特大城市人口控制陷入“两难”[EL/OB]. 2015年1月27日, 2015年8月17日. http://news.cyol.com/content/2015-01/27/content_11206958.htm.

[6]罗瑞垚. 专家称北京控人目标违反经济规律[EL/OB]. 2015年7月17日, 2015年8月17日. http://www. gywb.cn/content/2015-07/17/content_3506944.htm#..

[7]王小鲁, 夏小林. 优化城市规模 推动经济增长[J]. 经济研究, 1999, (09): 22-29.

[8]田莉. 探究最优城市规模的“斯芬克司之谜”——论城市规模的经济学解释[J]. 城市规划学刊, 2009, (02): 63-68.

[9]Henderson J V, Lee T, Lee J. Externalities and industrial deconcentration under rapid growth[J]. Memio, Brown University, 1999.

[10]丁成日, 宋彦, 黄艳. 市场经济体系下城市总体规划的理论基础——规模和空间形态[J]. 城市规划, 2004, (11): 71-77.

[11]Lo F-C, Kamal S. Regional Policy and Rural-Urban Transformation in Asia[R]. 1977, 94.

[12]Au C-C, Henderson J V. Are Chinese Cities Too Small?[J]. The Review of Economic Studies, 2006, 73(3): 549-576.

[13]仇保兴. 编制《京津冀城市群协同发展规划》的方法和原则[J]. 城市发展研究, 2015, (01): 1-4.

[14]Duranton G, Puga D. Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of Products[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 1454-1477.

[15]Duncan Black, Vernon Henderson. A Theory of Urban Growth[J]. Journal of Political Economy, 1999, 107(2): 252-284.

[16]Henderson V. The Urbanization Process and Economic Growth: The So-What Question[J]. Journal ofEconomic Growth, 2003, 8(1): 47-71.

[17]陈利锋, 范红忠, 李伊涵. 生产与人口的集中促进了经济增长吗?——来自日本的经验和教训[J]. 人口与经济, 2012, (06): 70-76.

[18]钱铭. 浅论控制城市规模与节约土地[J]. 中国土地科学, 1997, (S1): 40-43.

[19]晏承重. 大城市人口问题与对策讨论会观点综述[J]. 人口研究, 1985, (04): 60-62.

[20]刘锋, 黄润龙, 丁金宏, 等. 特大城市如何调控人口规模?[J]. 人口研究, 2011, (01): 29-43.

[21]黄荣清, 段成荣, 陆杰华, 等. 北京人口规模控制[J]. 人口与经济, 2011, (03): 24-36.

[22]陈钊, 陆铭. 首位城市该多大?——国家规模、全球化和城市化的影响[J]. 学术月刊, 2014, (05): 5-16.

[23]王桂新, 俞奉庆. 上海人口迁移与世界城市建设研究——兼析日本的经验[J]. 中国人口科学, 2009, (05): 79-85+112.

[24]宁越敏, 赵新正, 李仙德, 等. 上海人口发展趋势及对策研究[J]. 上海城市规划, 2011, (01): 16-26.

[25]王桂新. 人口与发展:上海、东京的比较[J]. 复旦学报(社会科学版), 2003, (06): 10-17.

[26]王小鲁. 中国城市化路径与城市规模的经济学分析[J]. 经济研究, 2010, (10): 20-32.

[27]景志慧. 陕西城市规模效益分析[J]. 人文地理, 2004, (03): 22-25.

[28]高鸿鹰, 武康平. 集聚效应、集聚效率与城市规模分布变化[J]. 统计研究, 2007, (03): 43-47.

[29]姚水安. 控制特大城市人口规模的学理因由与政策方向——兼评“只控制人口、不控制投资”的政策效果[J]. 学习与实践, 2014, (08): 22-27.

[30]陈伟民, 蒋华园. 城市规模效益及其发展政策[J]. 财经科学, 2000, (04): 67-70.

[31]胡兆量. 北京城市人口膨胀的原因及控制途径[J]. 城市问题, 2014, (03): 2-4.

[32]侯亚非. 人口城市化与构建人口均衡型社会[J]. 人口研究, 2010, (06): 3-9.

[33]王桂新. 我国大城市病及大城市人口规模控制的治本之道——兼谈北京市的人口规模控制[J]. 探索与争鸣, 2011, (07): 50-53.

[34]叶俊东, 唐敏. 有人说中国的大城市不能再大了 大城市还要不要扩张[J]. 瞭望新闻周刊, 2001, (50): 21-23.

[35]张琰. 一个户口政府需要支付多少钱[EL/OB]. 2014年11月第42期, 2015年9月10日. http://183read. com/magazine/article_314966.html.

[36]陆铭. 特大城市该有多少人口[EL/OB]. 2014年6月6日, 2014年8月21日. http://opinion.caixin. com/2014-06-06/100686923.html.

[37]北民. 控制大城市人口规模是个伪命题[EL/OB]. 2013年12月28日, 2015年8月21日. http://star.news. sohu.com/s2012/renkouguimo/.

[38]冯晓英. 特大城市流动人口权利保障的困境与出路——以北京为例[J]. 探索与争鸣, 2014, (01): 26-28.

[39]覃成林, 周立云, 覃成菊. 北京城市人口增长调控研究[J]. 中国人口.资源与环境, 2002, (06): 143-145.

[40]段小梅. 城市规模与“城市病”——对我国城市发展方针的反思[J]. 中国人口.资源与环境, 2001, (04): 134-136.

[41]许抄军. 基于环境质量的中国城市规模探讨[J]. 地理研究, 2009, (03): 792-802.

[42]陈宇琳. 我国快速城镇化时期大城市人口规模调控对策评价与思考[J]. 现代城市研究, 2012, (07): 9-14+28.

[43]石忆邵. 城市规模与“城市病”思辩[J]. 城市规划汇刊, 1998, (05): 15-18.

[44]杜午禄. 城市人口规模要与城市功能发展相适应[J]. 北京社会科学, 1997, (03): 29-32.

[45]王振, 周海旺, 陈国政, 等. 上海市人口规模和结构调控形势与对策研究[J]. 社会科学, 2014, (02): 56-65.

[46]李若建. 城市迁移人口及管理问题探讨[J]. 南方人口, 2000, (01): 44-49.

[47]谢晋宇. 我国特大城市的人口疏散[J]. 城市问题, 1992, (03): 12-15.

[48]胡兆量. 北京人口规模的回顾与展望[J]. 城市发展研究, 2011, (04): 8-10.

[49]肖周燕, 王庆娟. 我国特大城市的功能布局与人口疏解研究——以北京为例[J]. 人口学刊, 2015, (01): 5-14.

[50]21世纪经济报道. 压缩住宅供应或成常态 北京坚守人口底线[EL/OB]. 2015年7月14日, 2015年8月17日. http://house.ifeng.com/detail/2015_07_14/50471663_0.shtml.

[51]范红忠. 我国大城市生产和人口过度集中的原因分析[J]. 城市问题, 2009, (11): 2-7.

[52]Ades A F, Glaeser E L. Trade and Circuses: Explaining Urban Giants[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(1): 195-227.

[53]Davis J C, Henderson J V. Evidence on the political economy of the urbanization process[J]. Journal of Urban Economics, 2003, 53(1): 98-125.

[54]Camagni R. From City Hierarchy to City Network: Reflections about an Emerging Paradigm[A]. T R Lakshmanan, P Nijkamp (Eds.). Structure and Change in the Space Economy[M]. Springer Berlin Heidelberg, 1993.

[55]陈卓咏. 最优城市规模理论与实证研究评述[J]. 国际城市规划, 2008, (06): 76-80.

[56]陆铭, 张航, 梁文泉. 偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资[J]. 中国社会科学, 2015, (05): 59-83.

(责任编辑:李钧)

Population Control in Megacities

Wang Fenglong

Abstract:Recently, several large cities such as Shanghai and Beijing have imposed harsh control over population growth. This has caused heated controversies among scholars from different disciplines. This paper tries to summarize the arguments about the necessity, rationality and feasibility of population control in existing studies. In general, there are three main perspectives to the rationality of population control: efficiency, equity and dependency on other factors such as environmental capacity or social welfare. Moreover, among those supporting population control, they are still closely divided between “market-oriented” and “government-led”measures. The author argues that it is national institutions such as the hukou system that determines the rationality and feasibility of population policies in large cities. Therefore, the current policies of population control are both unequal and inefficient and should be interpreted and modified at larger scales.

Keywords:population control; mega cities; debates; rationality; national issue

【中图分类号】C92

doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2016.02.002

【基金项目】国家自然科学基金项目“面向社会管理的政治地理学理论研究”(41271165)、“改革开放以来中国城市全球化:过程、格局、动力与空间”(41130747);教育部人文社会科学研究规划基金项目“新移民理论与国际化城市的移民管治研究——以北京、上海、广州为例”(12YJAGJW007)。

作者简介:王丰龙,博士,华东师范大学讲师、晨晖学者,主要研究方向为主观幸福感,城市问题与长江经济带。