培养初中学生受力分析的良好思维习惯

2016-07-06梁炳钊

梁炳钊

摘 要:培养学生解决物理问题的良好思维习惯是物理教学的主要任务。学生掌握了相关的物理知识,并养成解决物理问题的良好思维习惯,才能单独或与他人一起有效地解决问题。如何有效培养学生良好的物理思维习惯是物理教学要解决的核心问题。

关键词:受力分析;思维习惯;科学素养;能力

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)6-0015-4

学校教育的一个主要目的是训练学生,使他们能够单独或与他人一起有效地解决问题。学生有效地解决问题的能力,取决于他们所具备的知识、技能和态度。所以,教师不但要传授知识,而且要教会学生如何运用所学知识解决问题。 国际经济合作组织(OECD)认为科学素养是运用科学知识,确定问题和作出具有证据的结论,以便对自然世界和通过人类活动对自然世界的改变进行理解和作出决定的能力。学生运用所学知识解决问题的能力,属于科学素养的范畴。

不少教师可能会把传授知识与培养能力看成两个独立的教学任务,或者把能力的培养与学科知识的掌握放在一个对立面。如,在初中力学教学中,传授力学有关知识与培养利用受力分析解决问题的思维习惯并不是相对独立的。但是,很少有教师会自己或引导学生画出物体的受力示意图,并教会学生如何利用力的示意图及力的平衡条件、力的作用效果等理论分析问题,解决问题。不少教师把画受力分析图和解决力学问题割裂开来,没有将其变为解决力学问题的策略,导致学生也不会利用受力分析解决问题。如,2015年广州的一道中考题。

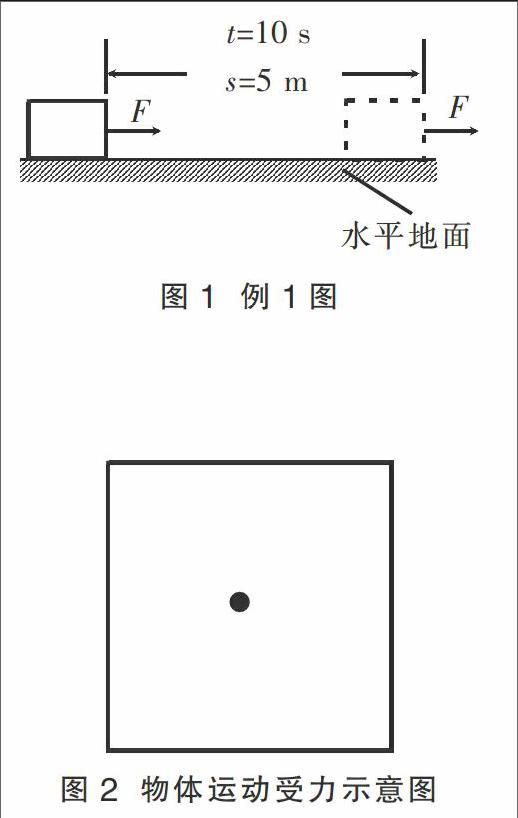

例1 如图1所示,用水平向右的力F拉着物体,使其匀速直线运动了5 m,运动时间为10 s。F做功的功率是50 W。这段时间

1)F做了多少功?

2)F多大?

3)在方框图内画出物体运动时的受力示意图(如图2,以“黑点”代表物体)。

4)物体受到的摩擦力多大?

学生回答第2问时求出F的大小是100 N。笔者发现很多学生在回答第4问时,直接写出摩擦力的大小是100 N,没有分析这个答案是怎样得来的。我们从答案就知道这些学生没有养成受力分析的习惯,当然也不具备解决力学问题的能力。独立解决问题的能力是科学素养的重要组成部分,学生在完成一定的学习任务后,应该养成相应的科学素养。如,学生完成力学这部分知识的学习,他们应该具备利用受力分析解决问题这一科学素养。学生能否达到这样的要求,就看教师在平时的教学中如何引导。

1 力学的学习就是利用运动和力的关系解决问题

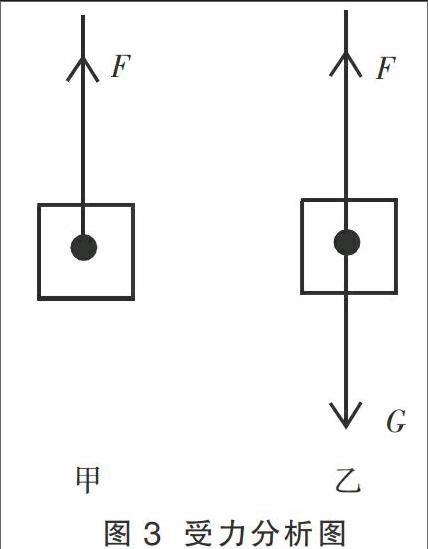

人教版八年级下册都是力学的内容,分别是第七章《力》,包括:第一节《力》、第二节《弹力》、第三节《重力》;第八章《运动和力》,包括:第一节《牛顿第一定律》、第二节《二力平衡》、第三节《摩擦力》;第九章《压强》,包括:第一节《压强》、第二节《液体压强》、第三节《大气压强》、第四节《流体压强与流速的关系》;第十章《浮力》,包括:第一节《浮力》、第二节《阿基米德原理》、第三节《物体的浮沉条件及应用》。课本编排教学内容的逻辑线是先认识力,然后理解运动和力的关系(即牛顿第一定律和二力平衡条件),最后利用运动和力的关系解决问题。不少教师可能会认为各章节都是讲授不同的内容,所以把这些章节割裂开来。教师的教没有突出最基本的思路,学生就会觉得力学要学习的知识点很多,无法一一掌握。利用运动和力的关系解决问题的思路是:1) 根据物体的受力情况分析其运动情况;2)根据物体的运动情况推测其受力情况。学生只需掌握这一思路,就能以不变应万变,用同一思维方法解决不同情境下的力学问题。学生学习完第七章及第八章的一、二节内容后,掌握了受力分析、牛顿第一定律、二力平衡条件等知识,教师就可以引导学生利用受力分析及运动和力的关系解决问题。包括解决重力的测量以及重力方向的确定等问题。如,确定重力方向时,教师先用绳子系着一物体在空中处于静止状态,然后引导学生对物体进行受力分析,从受力分析可知物体受到重力和拉力的作用。教师让学生画出物体受到拉力的示意图(如图3甲所示)。教师接着让学生判断物体所处的运动状态,根据物体处于静止状态判断物体受到的重力与拉力是一对平衡力,它们的方向相反,已知拉力的方向,可以确定重力方向,教师要求学生画出物体受到重力的示意图(如图3乙所示)。所以,若把第七章第三节《重力》的学习移到第八章第二节《二力平衡》之后,学生在后面的学习中就是不断重复地用运动和力的关系解决力学问题。第八章后半段的学习过程,学生可以利用受力分析及二力平衡条件解决“如何测量重力及摩擦力”的问题,“如何确定重力方向”的问题。第九章的学习过程,学生可以利用受力分析解释“气体压强的压力差”问题。第十章的学习过程,学生利用受力分析就可以知道“浮力是物体受到液体上下表面的压力差”,利用受力分析及力的平衡条件就可以解决“如何测量浮力以及浮力的应用”等问题。再如,在《浮力》一节的学习中,教师将一木块放在水中,发现木块能在水面处于静止状态,教师此时同样让学生对木块进行受力分析,学生知道木块受到重力的作用,并画出重力的示意图。根据二力平衡条件可知,木块处于静止状态,它肯定受到另外一个力跟重力平衡,即这个力的大小等于重力,并与重力方向相反,这就是物体受到的浮力。用弹簧测力计测量铁块浸没在水中受到的浮力时,同样是用上述方法。所以,受力分析在力学的学习中处于非常重要的地位。美国实用主义教育家约翰·杜威在《我们怎样思考·经验与教育》中说道:“学习就是要学会思维,即教育在理智方向的任务是让学生形成清醒的、细心的、透彻的思维习惯。”培养学生良好的思维习惯是物理教学的一个主要任务,也是学生长远发展的需要。学生应该养成受力分析的好习惯。

2 如何培养学生受力分析的习惯

虽然初中力学的学习就是不断利用受力分析、运动和力的关系解决问题的过程。但是,如果教师不注意学生受力分析习惯的养成,在解决力学问题时常常直接说答案,没有分析过程,或只是口头问问学生物体受到几个力,没有画图做好示范,学生同样不画受力分析图,不会养成利用运动和力的关系解题的习惯。因为学生只是在背答案,没有养成受力分析的习惯,所以遇到新情境的题目就不会解答,从近两年中考中,学生的答题情况就反映出这些问题。所以,采取怎样的策略才能有效培养学生受力分析的习惯是教师需要解决的问题。

2.1 教师要做好言传身教,向学生展示规范的思维过程

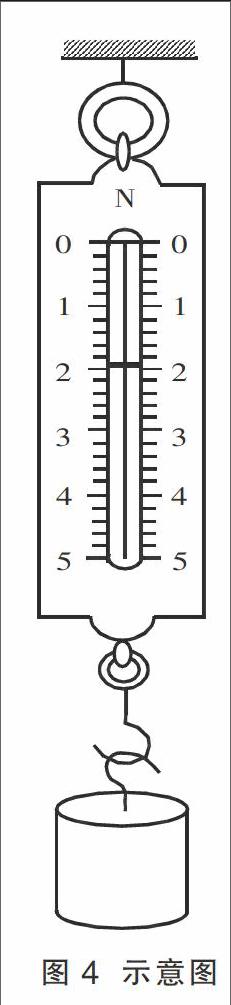

学生利用新知识解决问题,往往是从模仿教师的思路开始,然后经过一段时间的训练才能达到灵活运用知识的境界。教师的示范是否规范直接影响学生的解题规范,所以,培养学生受力分析的习惯,要从教师解决问题的规范示范中开始。例如,在《重力》一节的学习中,书本提到用弹簧测力计挂钩勾着钩码在空中处于静止状态(如图4所示),弹簧测力计的读数就等于钩码所受重力的大小。可能很多教师不重视自己的言传身教,在分析这一问题时并没有在黑板上作出钩码的受力示意图,而是口头上说说物体受到重力和拉力作用,物体处于静止状态,所以这两力大小相等。教师的示范不规范,学生也会依样画葫芦,并不能养成好的习惯。或者有的教师根本就不作任何的解释,学生只会把这当作一个结论来记忆,而不知道为什么?教师也浪费了一个培养学生受力分析习惯的好素材。教师可以给学生展示规范的思维过程。首先,让学生对物体进行受力分析,并画出物体的受力示意图,教师检查学生的作图情况,对做错的加以纠正。然后进行分析:因为钩码处于静止状态,根据二力平衡条件可以知道钩码受到的重力和拉力是一对平衡力,它们的合力为零,所以重力的大小等于拉力的大小。教师的解题过程是规范的,是有理有据的,学生的模仿就会有一定的条理性。接着教师可以让学生模仿刚才的思路解决如何确定重力方向的问题。

2.2 搭建问题脚手架,引导学生按照正确的思路解决问题

良好的思维习惯不是一朝一夕就能养成的。教师除了做好言传身教外,还需要多创设机会,让学生独立经历利用受力分析解决问题的思维过程。后面章节的新授课内容,教师可以多让学生独立用受力分析以及运动和力的关系解决问题。缺少了教师的引导,学生在独立解决问题时可能会出现不进行受力分析,或不分析过程而直接得出答案的情况。解决力学问题时,如果缺少了受力分析,学生后面的分析就可能出现各种各样的错误。为了防止这些情况的出现,教师可以设计有一定逻辑顺序的问题作为脚手架,引导学生按照正确的思维过程解决问题。

例如,在《摩擦力》一节的学习中,让学生独立解决“为什么用弹簧测力计沿水平方向拉木块做匀速直线运动时(如图5所示),拉力大小就等于摩擦力大小?”问题时,可以搭建下面的问题脚手架:问题一,木块受到哪些力的作用?请作出木块的受力示意图;问题二,根据所给信息,判断木块的运动状态;问题三,根据什么原理可以判断拉力和摩擦力的大小关系?它们的大小关系是怎样?

学生忘记了受力分析,我们就通过问题提醒学生。学生没有说出解答的依据,我们同样通过问题引导学生说出解题依据,问题脚手架就起到这样的作用。学生在每一次的解题过程中都经历这样的思维过程,他们慢慢就会养成好的思维习惯。

2.3 给学生制造在错中学、错中悟的机会

教师只是示范好的习惯让学生模仿,有的学生就可能会觉得自己在做题(主要是简单的题目)时,没有画受力分析图,没有分析过程,同样可以得出正确答案,为什么非要按照教师的要求做呢?吃一堑,长一智,要学生知道受力分析的重要性,并乐意利用受力分析解题,教师可以在编写习题时,故意设计一些陷阱,让学生踩进去。学生在那里栽过跟斗,他就能体会到利用受力分析解题的好处。

例如,笔者改编了2013年广州的一道中考题:

例2 如图6甲所示,小明顺着竖直的杆匀速下滑。

原中考题在这两问之前还有一问:“在乙图代表小明的圆点A上画出其竖直方向受到的力。”笔者故意把这一问删掉,然后让学生直接完成上面两问。如果学生在分析的时候没有受力分析,根据运动和力的关系判断物体受到摩擦力的情况,很容易判断错误。第二问就是一个陷阱,很多学生想当然地认为摩擦力方向是向上的。教师等学生都写出自己的答案后公布正确的答案,然后让做错的学生按顺序完成下面的问题。

1)小明匀速下滑时,受到哪些力的作用?作出小明受到的重力。

2)根据什么原理可以知道小明受到竖直方向各力的大小关系?它们的大小关系是怎样的?

3)小明匀速上爬时,受到哪些力的作用?作出小明受到的重力。

4)根据什么原理可以知道小明受到竖直方向各力的大小关系?它们的大小关系是怎样的?

学生发现,他们按照这样的思路解题就很容易得出正确的答案。他们尝到甜头后,自然会认识到受力分析的重要性,在以后的解题过程中,他们都愿意利用受力分析解决问题。

培养学生良好的思维习惯,是初中物理教学的主要任务,除了培养学生受力分析的习惯,教师还要培养学生画光路图解决光学问题的习惯,画电路图解决电学问题的习惯等。学生养成了好的习惯,他们在将来的学习、工作、生活中将受益无穷。

参考文献:

[1]约翰·杜威.姜文闵,译.我们怎样思考·经验与教育[M].北京:人民教育出版社,1991:64—71.

[2]美国科学促进协会.中国科学技术协会,译.科学素养的基准[M].北京:科学普及出版社,2001:3—6.

[3]符东生.浅谈如何培养初中学生受力分析的良好思维习惯[J].物理教学,2012(5):45—46.

(栏目编辑 赵保钢)