水生态修复技术在乌江河口公园中的应用

2016-06-29陈飞野随裕芬黄河勘测规划设计有限公司

□曹 伟 □陈飞野 □杨 璐 □随裕芬(黄河勘测规划设计有限公司)

水生态修复技术在乌江河口公园中的应用

□曹伟□陈飞野□杨璐□随裕芬(黄河勘测规划设计有限公司)

摘要:城市河道及湖泊水体污染已成为制约整个城市生态系统健康发展的关键和瓶颈,也成为制约和影响整个城市社会、经济、文化、环境等可持续发展的关键,水生态修复技术在乌江河口公园的应用起到了很好的示范和指导作用,将大幅度提升城市重要的载体功能和生态内涵。

关键词:水生态修复;食藻虫;水质净化

1 工程概况

乌江河口公园位于平顶山新城北区,是乌江河、湛河和温集沟三水交汇处。公园水域设计水深约2.50 m,在下游两侧建有溢流坝,公园补水主要来自于湛河污水处理厂的中水补给,补给量约为30000 t/d。平顶山新城区污水处理厂位于平郏路西侧,距下游乌江河口公园约4.50 km,两者间湛河河道底宽为8~28 m,河底比降为1/1000。节点处根据景观需要通过河底疏挖及拦蓄水工程,形成100 m×200 m及100 m×150 m两个连续大型水面,平均水深3~3.50 m。

2 水环境分析

2.1水质分析

公园入水水质为湛河污水处理厂处理之后的中水,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准。经污水厂处理后的中水总氮、总磷含量较高,固体悬浮物较低;在多级处理过程中,总氮的形态发生变化,以氨氮和硝态氮为主;悬浮物(ss)和有机质较低。对中央公园整体水域而言,中水补给是水体氮磷营养输入的主要源头,高浓度的氮磷负荷会导致水体中营养元素累计,造成水体富营养化。

2.2污染源分析

中央公园人工湖作为开放性水体,不可避免的会遭受来自外界的污染,经分析认为项目水体的主要污染源主要分为以下几类:污水处理厂的中水;大气沉降污染;地表径流;湖泊内源污染。

3 水生态修复设计

3.1设计思路

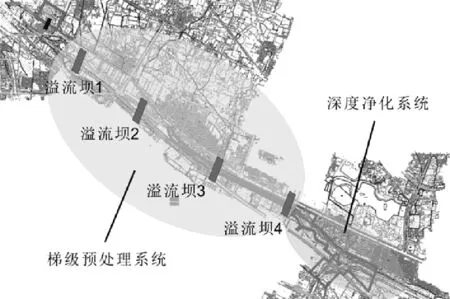

利用污水处理厂至中央公园人工湖之间长约4.50 km的河道修筑景观溢流坝,提高河道中水位,为沉水植物提供良好的生长空间,构建梯级预处理系统。同时提高中水体的滞留时间,采用高耐污沉水植物为先锋物种,对中水进行初步净化。在人工湖采用食藻虫引导技术构建以沉水植物为主的生态系统,打造中水深度净化系统,利用生态系统的自净能力,进一步净化水体提升水质,形成清澈见底的水体景观。见图1。

图1 中水生态净化平面布置图

3.2设计目标

通过利用梯级预处理系统与湖泊深度净化系统,主要治理目标具体可分为以下几点:一是人工湖水体水体透明度达到1.50 m以上,不足1.50 m的以清澈见底为准。二是水生态系统初步达到稳定状态,水质主要富营养指标(氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧)达到国家地表水Ⅲ-Ⅳ类水标准,全面构建“草型清水态”湖泊。三是人工湖生态系统稳定,水下森林和水下草皮覆盖率达60%及以上,水生植物保持四季常绿,形成优美的水下景观。四是完善水体生态系统的食物链,形成全面稳定的生态平衡并建立后续生态平衡维护保养系统。

3.3技术可行性分析

目前对河流、湖泊水体治理的技术主要包括:①基于外源性污染控制的截污、污水改道、污水脱氮除磷的处理、削减生活污水中磷的排放、截流初期雨水等;以及基于内源性污染消减的清淤、营养盐钝化、底层曝气、调节湖水氮磷比、覆盖底部沉积物及絮凝沉降等一系列措施。②控制和改变环境条件:主要是通过引清调水,稀释水体中的营养盐和藻类,也可改变水体的流速抑制藻类的生长和聚集。③控制藻类的异常生长:可采用化学杀灭和絮凝剂(如硫酸铜、明矾、石灰等)方法,以达到杀藻、促磷沉淀和脱氮等治理措施,这类措施往往投入花费大,并易造成二次污染;絮凝剂和生石灰类物质的大量使用将严重破坏湖库底泥的微生物种群,形成湖库地址硬壳化,严重影响湖库生态恢复,使得底栖生物和沉水高等植物的恢复变得十分困难。

食藻虫可以形成强大的“虫—草”共生系统,建立大面积的“水下森林”,能够不断地进行光合作用,吸收水中过多的营养,产生大量的氧气,而且能够引起底栖动物和水生昆虫生态的恢复,最终才能建立良性循环的生物多样性和生态自净能力,及抵御外界冲击的自我修复能力。

综上分析,结合中央公园水体的环境条件和治理修复要求,工程采用食藻虫控藻引导水体生态修复技术开展水体治理和生态修复。

3.4生态修复技术路线

食藻虫控藻引导水体生态修复是一项综合技术,它的基本思路是以食藻虫吃藻控藻、滤食有机悬浮物颗粒等作为启动因子,继而引起各项生态系统恢复的连锁反应:包括从底泥有益微生物恢复、底泥昆虫蠕虫恢复、底栖螺贝类恢复到沉水植物恢复、土著鱼虾类等水生生态系统恢复,最终实现水体的内源污染生态自净功能和系统经济服务功能。

根据项目规划建设要求,对景观水体采用“食藻虫控藻引导水体生态修复技术”,构建“食藻虫—水下森林—水生动物—微生物群落”共生系统,通过虫控藻、鱼食虫等形成食物链,恢复沉水植物,发挥沉水植物对营养物质的吸收净化效果,改善水体水质及景观,把该湖泊打造成集休闲、娱乐、人文于一体的“水清气净”的“生态景观”湖。

3.4.1前期水质及环境状况调查

工程前期对项目水体进行详细勘察,包括水体水质、水深、流速、污染状况、污染源及底泥等,另外包括水体周围生态环境的详尽调查,查找水体污染的重要因素,从而制定合适该水体的生态修复技术方案。

3.4.2“食藻虫”引导水体景观与生态修复技术

食藻虫投放:利用食藻虫摄食水体中的藻类、有机悬浮物等物质,迅速提高水体透明度,改善水下光照条件。促进沉水植被的生长及生态系统的恢复;水下森林生态修复:待水体透明度改善后,为强化系统对营养物质的净化吸收能力和水景效果,种植沉水植物,利用其光合作用增加水体中溶解氧,健全水生生态系统的稳定性。通常选用了改良刺苦草、水兰、小茨藻等沉水植物与四季常绿矮型苦草一起构成水体的水下森林系统。同时为增加水体的景观效果,在湖面的适当位置种植景观睡莲,营造水清荷美、水生植物错落有致、水下森林与水上挺水植物相呼应的优美水上景观。

3.4.3食物网构建工程

投放肉食性鱼类,以生态调控水体中的杂食性鱼类和底栖动物,可以促进恢复后水生态系统的长期稳定与平衡,提高系统水质净化效果。

3.4.4后期生态系统维护管理

待水体生态系统趋于稳定后,需对水体生态系统进行维护管理,主要包括生物种群优化和生态平衡调节。具体维护措施有:对水生态修复区沉水植被、鱼类的生长和水质变化进行观察,出现状况及时解决;对水生态修复区的水生植物的生长与健康状况进行检测及必要的调整维护;对虾类、螺类种群密度和水质关系进行全面掌控与生态平衡调整。

4 结 语

经过对乌江河口公园进行水生态修复处理,可有效实现藻型浊水态向草型清水态的转变,实现清澈见底的水下景观。经过梯级预处理系统与深度净化系统相结合,可有效降低中水的氮磷负荷,提高其水质质量,使中水资源化,形成中水深度净化的示范区,有助于全面提升周边片区的综合环境质量,对该片区发展产生积极的联动效应,进而促进地区的生态文明建设。

(责任编辑:刘长垠韦诗佳)

中图分类号:S891

文献标识码:A

文章编号:1673-8853(2016)04-0015-02

作者简介:曹伟(1974-),男,高级工程师,主要从事水工结构及河道治理设计工作。

收稿日期:2016-01-21