书家苏轼

2016-06-23周勋君

周勋君

如果把苏轼的一生比作一处华光四溢、波澜壮阔的风景,则书法只是这处风景在水中零星的倒影。然而,即便是这样,它已经足够使人惊鸿一瞥。

比如,当“书家”一词逐渐为文人阶层接受并建立起它的正统声誉之后,凭借书法获得不朽之名就成为士大夫留名青史的又一重选择。且不说对书法既爱且惧的欧阳修都不慎透露过对书名的兴趣,像黄庭坚那样自称“生来有书癖”的人有心“与能者争衡后世不朽”,并有“与书艺工史辈同功”之想,当是再自然不过的事了。此后,即便被元世祖称为“神仙中人”的赵孟兆亘也不免时常在诗文里流露出愿以书名传世的意思。到董其昌,则屡屡坦言他要借此来博取不朽的声名。在他看来。“未有精神不在传远,而幸能不朽者也。”并且,他以为晋唐名家正是由于对写字这件事用意精至,“无一笔不怕千载后人指摘,故能成名。”所以,他时时自省,每每一提起笔作字,就神色凛然,起矜庄之想。为了成就书名,董氏可谓倾力求之,不断探求、实践书艺上的绝妙之法(技艺精湛的制作全面渗透到日常书写,董氏大抵可以视为一个枢纽的所在)。但是,想归想,努力归努力,以上这些今天确已不朽的书家在当时虽然不乏自信,却谁也不敢保证他就能凭借书名不朽。有了这一层面的大家作为参照,苏轼的卓尔不凡便显露无疑了——享有不朽的书名对他来说恰似上天在赋予他其他才能时附加的玩具,除了确知这是自己的囊中之物无疑以外,他还能随时将之取出赠予他人,使受赠者(无论此人以前如何籍籍无名)也一并享有不朽的特权。

在《东坡题跋》里有这样一则记录:

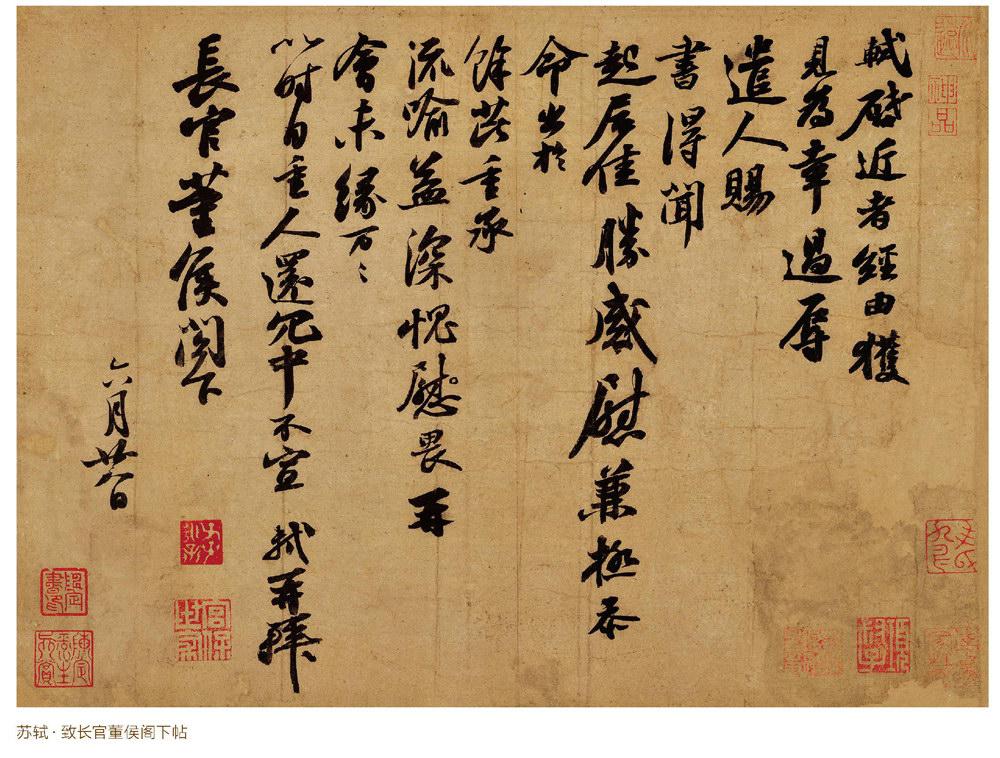

余谪居惠州,子由在高安,各以一子自随。余分寓许昌宜兴,岭海隔绝,诸子不闻余耗,忧愁无聊。苏州定慧院学佛者卓顺契谓迈曰,子何忧之甚?惠州不在天上,行即到耳。当为子将书问之。绍圣三年三月二日,顺契涉江度岭,徒行露宿,僵仆瘴雾,黧面蚕足,以至惠州。得书径还。余问其昕求。答曰:顺契惟无昕求而后来惠州。若有昕求当走都下已。苦问不已,乃曰:昔蔡明远鄱阳一饺耳。颜鲁公绝粮江淮回见,明远载米以周之。鲁公怜其意,遗以尺书,天下至今知有明远也。今契顺虽无米与公,然区区万里之勤,傥可以援明远例,得数字乎?余欣然许之。独愧名节之重、字画之好不速鲁公,故为书渊明归去来辞以遗之,庶几契顺托此文以不朽也。

除去对事件细节的描述,整段题跋讲的实际上是一位僧人希望能够凭借苏轼的书迹获得不朽,而苏轼也慨然允诺他不朽的故事。以今天的情况来看,所求和所诺诚然都已经兑现,并且这一历史还将延续下去:学佛者顺契果然如他所愿,以后世通过颜真卿得知并记住蔡明远的方式,借苏轼为他抄写的《归去来兮辞》并跋获得了永存。

曼德尔施塔姆曾说,惊讶是诗人的美德。博尔赫斯因时常在诗文及书信里用到“asombr。(惊异)”这个词而被专门问及这个词对他是否有特指的含义,而他说:“我想asombro指的就是我时时感觉到的一种东西,事物使我惊讶,事物使我吃惊。我就是这个意思。”这里说的都是诗人对事物不同寻常的敏感。可是,即使不是诗人,一个普通的读者读到苏轼的这段跋文也会印象深刻。

某个无名之辈借一位大人物的文章留名于世不是新鲜事。新鲜的在于。索求者当时虽然含蓄,意图却很明确:我希望得到的正如蔡明远从颜真卿那里得到的一样,因为您的几个字而名垂青史。而东坡先生也泰然允诺:好的,虽然很惭愧,我的名节和书法比不上颜真卿,但我还是为你抄一篇归去来兮辞吧,以后凭借它你就可以不朽了。

人们也许想从中寻找出一丝玩笑的意味,但它看起来更像是一次寻常事件的寻常记录。

这样的所求与所应能够发生当基于一个前提:前者确知后者持有不朽的通行证(判断这一点亦需要洞见与勇气),后者也深知不朽确为他的囊中之物,并且,他还确信自己对此物的拥有富余到足可以拿出来与他人共享的地步。

想想上文已经提及的那些大家,即使他们本人都还在小心翼翼地表达希望能够不朽,并为此想尽办法练就绝技呢,岂有主动把不朽许诺给他人的余力和气魄?

苏轼对于“不朽”的这份寻常、气概,仅仅来自他为他人抄下的一份书作吗?

或者,缘于在这之前所谓“天下第三行书”《黄州寒食诗》为他博取了书名?

无论如何,苏轼对自己的字自有理解。在另一段题跋里,读者获知,无论时人还是他自己,都认同了他在书法上与颜真卿的关联:

潘延之谓子由曰,寻常于石刻见子瞻书,今日见真迹,乃知为颜鲁公不二。尝评鲁公书与杜子美相似,一出之后,前人皆废。若余书者,乃似鲁公而不废前人者也。

这份自我认定的坦然同样使人难忘。

既然周围的人和苏轼本人都知道他的手迹有如不朽的通行证,那么,在当世把它们换作“市利”以为生计自然也不是什么新鲜事。这一点,苏轼以及他周围的人也都玩笑般的知道,并从中分享各种实惠以及乐趣。不过,虽然苏轼并不吝于以书迹施惠,却也不愿见到自己的书迹不被珍视。人们在他的文集里读到这样的记录实属难得:

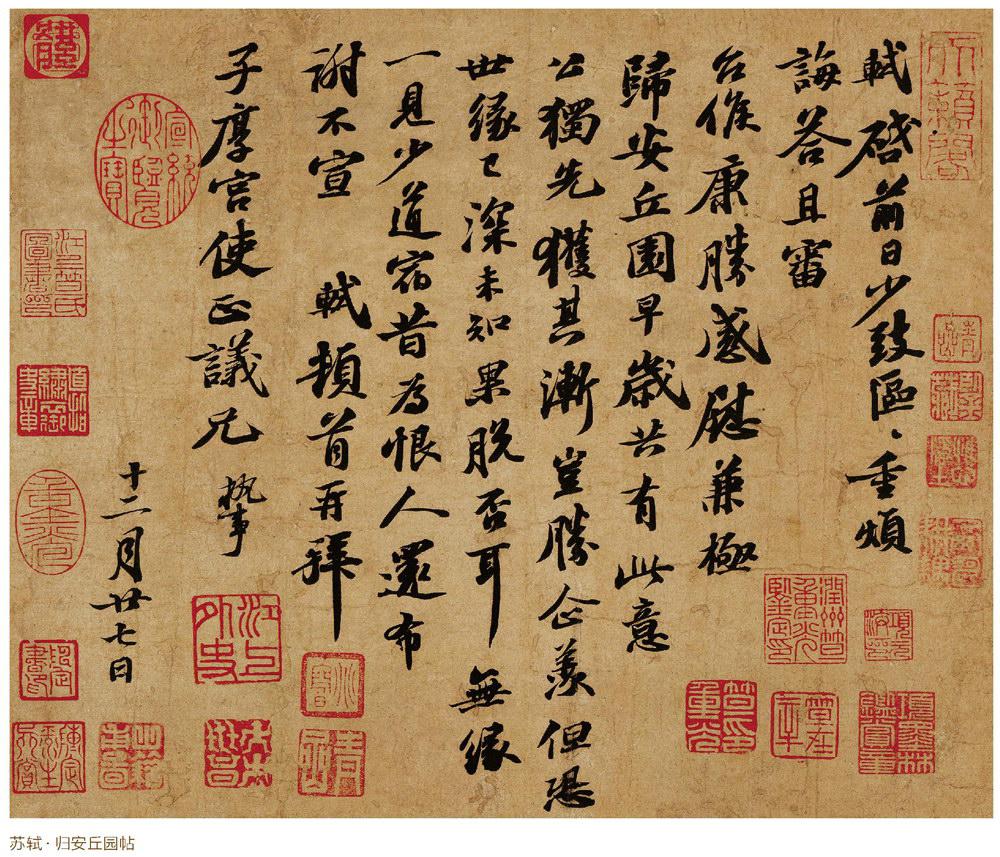

世多藏予书者,而子由独无有。以求之者众,而子由亦以余书为可以必取,故每以与人不惜。昔人求书法,至拊心呕血而不获;求安心法,裸雪没腰近乃得之。今子由既轻以余书予人,可也。又以其微妙之法,言不待愤悱而废,岂不过哉?然王君之为人,盖可与言此者。他人当以余言为戒。

但显然,这对他和子由来说都是不值一提的小事。

如果说自宋代以后,书法史便形成了明显的倾向:一个要留名书史的人务必在书写这件事上下足功夫,除了在正体上极尽雕琢之工。在日常信手涂抹的手札上也要尽心竭力,使之处处符合“古法”,见出功夫。那么,苏轼显然没赶上这个潮流。对于具体的书写,他只把握一个大的原则,“浩然听笔之所之,而不失法度”。但翻阅他为数不多的书画题跋,他对法度的认识又极为微妙。即他以为写字不能无法,但对这个“法”又怀有极大的警惕与怀疑(对于“浩然听笔之所之”可能带来的弊病,苏轼倒没有体现出过多的担忧)。换句话说,他的相关论述给人们留下这样的印象,“不失法度”是他在理性上的认识、告诫,从深处,他更乐于“浩然听笔之所之”。用他的话来说就是,“不学亦不可”,可是,“学即不是”。比如,他认为晋人的萧散简远恰恰败于唐法的兴起:

予尝论书,以谓钟王之迹萧散简远,妙在笔墨之外。至唐颜柳,始集古今笔法而尽发之,极书之变,天下翕然以为宗师,而钟王之法益微。

而颜真卿之所以能够雄秀独出,正在于他能溢出法外,与魏晋风流暗合:

颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。相应的。他对书作的批评也与此相关:

蔡卞日临兰亭一过。东坡闻之曰:从是证入,岂能超胜?盖随人脚跟转,终无自展步分野。

于是,更多的时候,人们发现,他还是会明显倒向“浩然听笔之所之”的状态。好比这两段题跋,几乎可以视为他对书画、诗文写作的宗旨:

余尝爱梁武帝评书,善取物象,而此公(王巩)尤能自誉。观者不以为过,信乎其书之工也。然其为人傥荡,本不求工所以能工此,如没人之操舟,无意于济否。是以覆却万变而举止自若,其近于有道者耶。

日行于天,委照万物之上,光气昕及,或流为庆云,结为丹砂,初岂有意哉?太宗皇帝以武功定祸乱,以文德致太平,天纵之能,溢于笔墨。

类似地,“信乎自然”、“纵手而成”、“颓然天放”在苏轼看来更近于理想的书写状态:

昨日长安安师文出昕藏颜鲁公与定襄郡王书草数纸,比公他书尤为奇特,信乎自然,动有姿态。乃知瓦注贤于黄金,虽公犹未免也。

此数十纸皆文忠公冲口而出,纵手而成,初不加意者也。其文采字画皆有自然绝人之姿,信天下之奇迹也。

张长史草书,颓然天放,略有点画处,而意态自足,号称神逸。

在体验“信乎自然”的妙处和一定程度上心存法度之念以外,作为书法家的苏轼几乎并未对一点一画的具体经营流露出过多的兴趣。

但既然把重点落到“浩然听笔之所之”与“纵手而成”上,那么,操纵这支笔和纵手的“人”就值得注意了。

相比“法度”,“人”恰恰是苏轼更为看重和强调的因素。

在他眼里。字即是人的化身,他总能从字中直接读出“人”的信息来:

率更貌寒寝,敏语绝人,今观其书,劲险刻厉,正称其貌耳。

吾观颜公书,未尝不想见其风采,非使得其为人而已。凛乎若见其诮卢杞而叱希烈,何也?其理与韩非窃斧之说无异。

钱公虽不学书,然观其书,知其为挺然忠信礼义人也。

章文简公楷法尤妙,足以见前人笃宴谨厚之余风也。

由于对人的重视,人们常常在他的书画题跋里读到“某某书政使不工。犹当传宝”这样听起来似乎没有道理的批评句式:

正献公晚乃学草书,遂为一代之绝。公书政使不工,犹当传世宝之,况其清闲妙丽得昔人风气如此耶。

欧阳文忠公书,自是学者昕共仪刑,庶几如见其人者。政使不工,犹当传宝,况其精勤敏妙,自成一家乎?

欧阳公书,笔势险劲,字体新丽,自成一家。然公墨迹自当为世昕宝,不待笔画之工也。

虽然这一句式后面往往又紧跟一个转折,“况如何如何”,读起来却更像是苏轼对主人公“政使不工”的礼节性弥补,相形之下,实在难以体现出批评的力量。

假如了解苏轼批评的信条,人们就知道他为什么很少就字论字,而始终更倾心于“人”的因素了:

辨书之难,正如昕响切脉,知其美恶则可,自谓必能正名之者皆过也。

问题的关键也许在这里。他认为字确实有美恶之分,但一定要说谁怎么好,谁怎么坏,却也未必行得通。他另有一首诗也表达了类似的观点:杜陵评书贵瘦硬,此论未公吾不凭。短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎?他还说:人之字画,工拙之外盖皆有趣。

这便是苏轼。他的心和眼几乎不是一个标准的“书法家”的心和眼。他带来的是另外一重视角。

由于“书”时时唤出“人”的在场,当一次次偶遇先贤和已故亲友的书迹时,苏轼也就有如一次次重新见到了他们本人:

欧阳文忠公言,焦子皎洁,寒冰泉者。吾友伯强也,泰民徐君,济南之老先生也。钱吕仲盖尝师之。以伯强与泰民往还书疏相示。伯强之没盖十年矣,览之怅然。

慈雅游北方十七年而归,退老于孤山下盖十八年矣,生平昕与往还略无在者。偶出蔡公书简观之,反复悲叹。耆老雕丧,举世昕惜。慈雅之叹,盖有以也。

轼自省事,便欲一见范文正公,而终不不可得。览其遗迹,至于泫然。人之云亡,邦国殄痒,可不哀哉。

故人杨元素、颜长道、孙莘老皆工文而拙书,或不可识。而孙莘老尤甚,不论他人。莘老徐观之,亦不自识也。三人相见辄以此为叹。今皆为陈迹,使人哽噎。

偶至勤舍,出此诗,盖公之真迹,读之流涕。

处处见欧阳文忠公书,厌轩冕思归而不可得者十常八九。乃知士大夫进易而退难,可以为后生汲汲者之戒。元祐五年三月八日,偶与杨公同过刘景文。景文出此书,仆与次公皆文忠客也,次公又效其抵掌谈笑,使人感叹不已。

公与文忠交盖久,故文忠谪夷陵时赠公诗,有落笔妙天下之语。轼自黄迁于汝,舟过慈湖,子上昆仲出此文相示,乃泣而书之。

虽然前人也曾论及过见书有如会面,比如,唐张怀璀就曾说:四海尺牍,千里相闻,迹乃含情,言唯叙事,披封不觉欣然独笑,虽则不面,其若面焉。苏轼之后,清人也曾论到,当面对一幅书作时,人们也会“读其文,羡其霞举清脱之踪,不特翰牍可师千古也。”

但到苏轼为止,人们对此还从未有过如此具体生动,以及频繁的记录。苏轼的时代之后,由于书法家们越来越把注意力集中到字迹本身的构成、推敲上,这类记录亦不多见。

现在,当“为一太息”、“览之怅然”、“反复悲叹”、“使人哽噎”、“至于泫然”、“读之流涕”、“感叹不已”等这些字眼以醒目的方式反复出现时。苏轼也就把一个问题有力地推到了读者的面前:书写与生命、以及人的关系。

人们面对画作时会产生相同的反应吗?从画史中的记录来看,难得一见。

苏轼无疑是一位伟大的书法家,但他眼中所见,却似乎又不是一位“书法家”的所见。