中国中间阶层的政治态度

——基于世界价值观调查数据的实证研究

2016-06-21张昊北京大学政府管理学院北京100871

张昊(北京大学政府管理学院,北京100871)

中国中间阶层的政治态度

——基于世界价值观调查数据的实证研究

张昊

(北京大学政府管理学院,北京100871)

摘要:中国中间阶层的发展壮大,深刻改变了当下中国的社会结构,为将来中国国家—社会关系的重构提供了无限可能性。乐观者认为中间阶层的扩大有利于政治参与的强化,稳步推动社会主义民主的不断进步;悲观者认为中间阶层的保守性无助于政治参与的进一步变革。文章利用世界价值观调查(World Values Survey)2007的中国数据,利用Logistic模型量化分析了中国目前中间阶层的政治态度,认为目前中国中间阶层并未具备更加浓厚的政治兴趣与政治参与意识,但已经形成了较显著的集体行动意识。

关键词:中间阶层;政治态度;世界价值观调查

与中间阶层或中产阶级(middle class)相关的论题,往往是学者们研究现代国家的国家—社会关系时所关注的重点。最近中国社科院发布的《2016年社会蓝皮书》中引用调查数据称,北京、上海、广州三个特大城市的中间阶层不仅人口规模庞大,而且在收入与社会资源占有方面都享有明显优势,意味着至少在中国一线特大城市中,中间阶层已经发展壮大成为一支规模庞大、不可忽视的社会力量[1]。他们大多享有体面的工作、丰富的社会资源,并大多能够在网络等新媒体中发声,他们的政治态度对于当下中国建立完善的现代化治理模式和健全社会主义民主制度具有举足轻重的作用。

一、文献概述

讨论中间阶层就必须涉及社会分层理论,德国著名社会学家马克斯·韦伯将社会阶层的划分归结为三个重要的向度:财产、荣誉、权力。财产区别了阶级,决定于一个社会的经济制度;荣誉划分了等级,决定于一个社会的社会制度;权力则由政党所标志。三个维度彼此独立又互有联系,构成了一个多元化的社会阶层划分体系。按照这个尺度考察西方近代以来的社会,其中间阶层的发展始终表现出与国家的相对独立性。

哈贝马斯讨论了18世纪的欧洲近代城市,在这些城市中,崛起了一个新兴的“市民”阶层,即“‘资本家’、商人、出版商、银行家和制造商……他们就同样属于‘市民’这个群体”,这个阶层既不同于高高在上的旧的欧洲贵族,也区别于传统的农民与手工业者,按照韦伯的三个向度分析,他们当可以被看做是近代欧洲社会最早发育出的“中间阶层”。正是这个群体,构成了与国家和私人鼎立的政治化的“公共领域”与“市民社会”,他们日渐增长的经济财富和社会地位使其政治参与的诉求也日益迫切,并最终催生了欧洲近代的议会民主制度,终结了绝对主义君权的时代[2]。

在此基础上,议会民主制度的建立为中间阶层提供制度化的政治参与途径提供了保障。马克思所预言的中间阶层的大规模破产,即“以前的中间等级的下层,即小工业家、小商人和小食利者,手工业者和农民——所有这些阶级都降落到无产阶级的队伍里来了”[3],并没有普遍发生。反而这一阶层随着现代国家社会制度的自我完善而不断扩大,成为现代西方国家与社会之间的黏结剂,维持了社会政治制度的运转和稳定,构成当代西方社会的中坚力量。

那么西方政治社会土壤下培育出的中间阶层理论是否适用于非西方社会和文明呢?20世纪70年代到90年代,随着战后经济的复苏和自由主义意识形态的浸润,一大批专制主义或威权主义国家摒弃了原有政体,效法欧美建立新的政治社会制度,形成了“第三波民主化浪潮”。在这些国家中,大多通过战后数十年的经济增长积累了可观的社会财富,培育出一定规模的中间阶层,他们日益高涨的政治参与诉求遭遇到现实中紧张的国家社会关系,成为社会变革的中坚力量。正如美国学者亨廷顿所指出的,“几乎每一个国家民主化最积极的支持者都来自城市中产阶级”[4]。与此类似,有学者注意到与中国同处儒家文化圈的日本、韩国、新加坡等国政治参与的不断扩展进程中,社会中间阶层都发挥了至关重要的作用(杨鲁慧,2006)[5],并由此认为中国中间阶层的成长势必会催生大众政治参与的扩大,将之看做是公民社会发育的先声。

与西方中间阶层和国家的相对独立关系不同,当代中国的中间阶层与国家呈现出密切的关联。1949年新中国成立后的一系列社会主义政治经济政策有效重构了国家社会关系,很大程度上消弭了阶级差别,中国中间阶层的重生发生在1978年之后,易言之,今天的中国中间阶层是与上世纪80年代以来的一系列改革相伴而生的。有学者将改革过程看做是发生于全社会的一次广泛的利益调整过程,并进一步指出在其间“大致经历了一个由帕累托改革到卡尔多改革再到非卡尔多改革的过程”(曹子坚,2000)[6]。中间阶层作为一定程度上的改革受益者却仍不具备足够的风险抵御能力,这种现状与其政治态度密切相关。

出于这样的考虑,中国中间阶层的政治态度问题成为了关注的核心,同时也存在着激烈的争论。Unger(2006)、杨大力(2007)、周晓虹(2010)[7-9]等认为,中国中间阶层较为保守,反对非制度化的集体政治行动,他们更倾向于通过传统的政治参与途径进入政治社会体制,谋求自身权利。与之相反,张磊(2005)、陈映芳(2006)、张翼(2008)[10-12]等学者通过案例研究指出,总体上中国中间阶层的政治态度并不保守,在一些集体行动中表现出很强的权利意识和行动能力,是中国扩大政治参与的推动力量。也有一些学者,如李强(2015)[13]等,主张中国中间阶层构成比较复杂,他们来源不同,很难作为一个整体去研究其政治态度与诉求。体制内与体制外的中间阶层构成了多样化的构成和诉求本身,在一定程度上削减了他们的社会力量。同时,也有学者采用大样本数据分析的定量方法,对中国中产阶级的政治态度进行量化分析,指出中国中产阶级已经形成较强的比较理性的政治意识(齐杏发,2010)[14]。

综上所述,不同的研究角度和路径对目前中国中间阶层的政治态度给出了比较全面的分析和思考,不同的研究者在概念界定、研究方法的适用性等方面都有不同,为我们展现出这一问题的不同侧面,有利于更接近现实本身。

二、数据来源

从研究方法上,本文试图通过大样本数据的定量分析来展示中国中间阶层的政治态度,通过统计学方法建立因变量与自变量之间的联系,以期使研究结果更加客观,具有推广性。

本研究所利用的数据来自于2007年《世界价值观调查(中国)》(World Values Survey)。该调查是由美国密歇根大学设计和实施,北京大学国情研究中心执行的。调查采用严格的分层多阶段、概率与人口规模成比例的抽样方法,对年龄在18岁以上的具有中华人民共和国国籍的成年公民进行抽样访问而获得数据,组成数据库。

三、变量制备与研究假设

(一)因变量

本模型所选取的因变量是中间阶层的政治态度。为了将研究具体化,这里将政治态度分解为三个部分:政治兴趣、集体行动意识与政治参与意识。因此,我们构建了三个分模型,它们的因变量分别为:

分模型1:因变量为政治兴趣。采用问题:“您对政治感兴趣吗”(V95)。制备得到虚拟变量“政治兴趣”,1表示对政治有兴趣,由原变量“1=很感兴趣,2=有点感兴趣”转化;0表示对政治没有兴趣,由原变量“3=不太感兴趣,4=一点也不感兴趣”转化。

分模型2:因变量为集体行动意识。采用问题“人们可能采取不同的行动表达自己的意愿,对于下列两种活动,请问您是实际参加过,有可能参加,还是在任何情况下都不会参加:在请愿书上签名;参加抵制活动”(V96-V97)。将V96和V97分别制成虚拟变量,1表示实际或可能参加,0表示不愿参加;然后加总,取得新的变量“集体行动意识”,1表示实际或可能参加抵制或请愿活动,0表示不愿参加。

分模型3:因变量为政治参与意识。采用问题:“人们有时谈论今后十年我国应该有什么样的目标。在这张卡片上列出了一些不同目标,请问您认为哪一个最重要?哪一个第二重要?”(V69-V70)。制作虚拟变量“政治参与意识”,凡是在V69或V70中选择“3=保证人们在工作单位和社区中有更多的发言权”的,均为1,其余为0。

(二)主要自变量

本模型的主自变量是受访者是否属于中间阶层。根据韦伯对社会分层的讨论,财富、荣誉、权力三者相结合,在当下中国区分社会阶层最具有标识度意义的指标是职业。因此,本研究中以受调查者的职业作为社会阶层的区别指标,将职业为雇主/经理(有十个以下员工)、专业技术人员、会计、教师、律师等、办公室中层管理人员、一般文员(办公室工作人员)、工头或领班的赋值为1,即从客观上属于中间阶层,其余职业者赋值为0,不属于中间阶层。同时,考虑到人们对自身所处社会地位的感知往往与其客观所在社会阶层不同,这种差异也会很大程度上影响人们的价值观与判断,本研究加入“主观上的自我认知”这一主要自变量,由“人们有时会把自己划分到高低不同的阶层,您认为自己在社会上属于哪一个阶层?”(V252)及“如果将全国人民的平均家庭收入分为十等份,请看这个量表,1表示家庭收入最低层,10表示家庭收入最高层。请您在量表上选择一个数字表示您家的家庭收入水平”(V253)加总而成,赋值为1表示主观上的自我认知为中间阶层,赋值为0表示主观上自我认知不属于中间阶层。

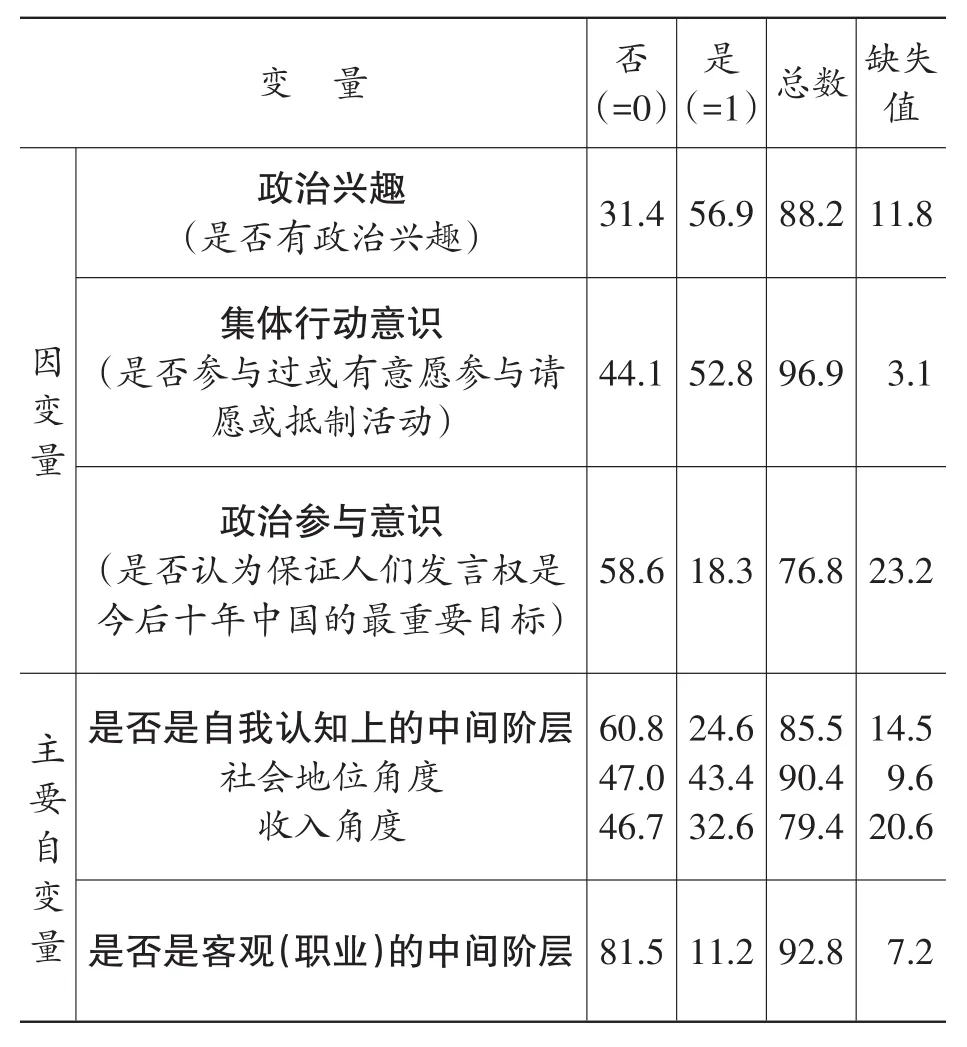

因变量和主自变量的频数分布如下:

表1 因变量和主要自变量的分布 %

(三)辅助自变量

为了提高本研究的效度,本项研究设计了其他一些变量来辅助解释这个问题,起到控制变量的作用。这些变量是,受访者的性别、年龄、教育水平和参与政党情况。其中,性别(1=男,0=女)、教育水平(1=接受高等教育,以大学本科为线分别加总,0=未接受高等教育)、参与政党状况(1=参加政党,0=未参加政党)为虚拟变量,其中年龄为定比变量。

本研究的被解释变量是中产阶层的政治态度,在研究中具体从政治兴趣、政治参与意识、集体行动意识三个角度进行度量。

(四)解释模型

由于研究所选取的因变量具有二分特性(即要么“有政治兴趣”要么“没有政治兴趣”),本文选择二元逻辑斯蒂回归模型(Logistic Rregression)来建立中间阶层与其政治态度的因果关系。通过该模型,可以运算得出因变量发生与否(发生为1,不发生为0)的概率与自变量变化之间的关系,如何受到自变量的影响。该模型的基本结构是:yi(i=1,2,3)= logitp=a+b1客观社会阶层+b2主观社会阶层+b3年龄+b4受教育程度+b5参加政党状况。

(五)研究假设

在前辈学者研究的基础上,本研究针对三个因变量提出三个研究假设进行验证,它们分别是:

(1)与其他阶层比较,目前中国的中间阶层已经有了比较强的政治兴趣

(2)与其他阶层比较,目前中国的中间阶层已经有了比较强的政治参与意识。

(3)与其他阶层比较,目前中国的中间阶层通常不具备比较强的集体行动意识。

四、Logistic Regression运算

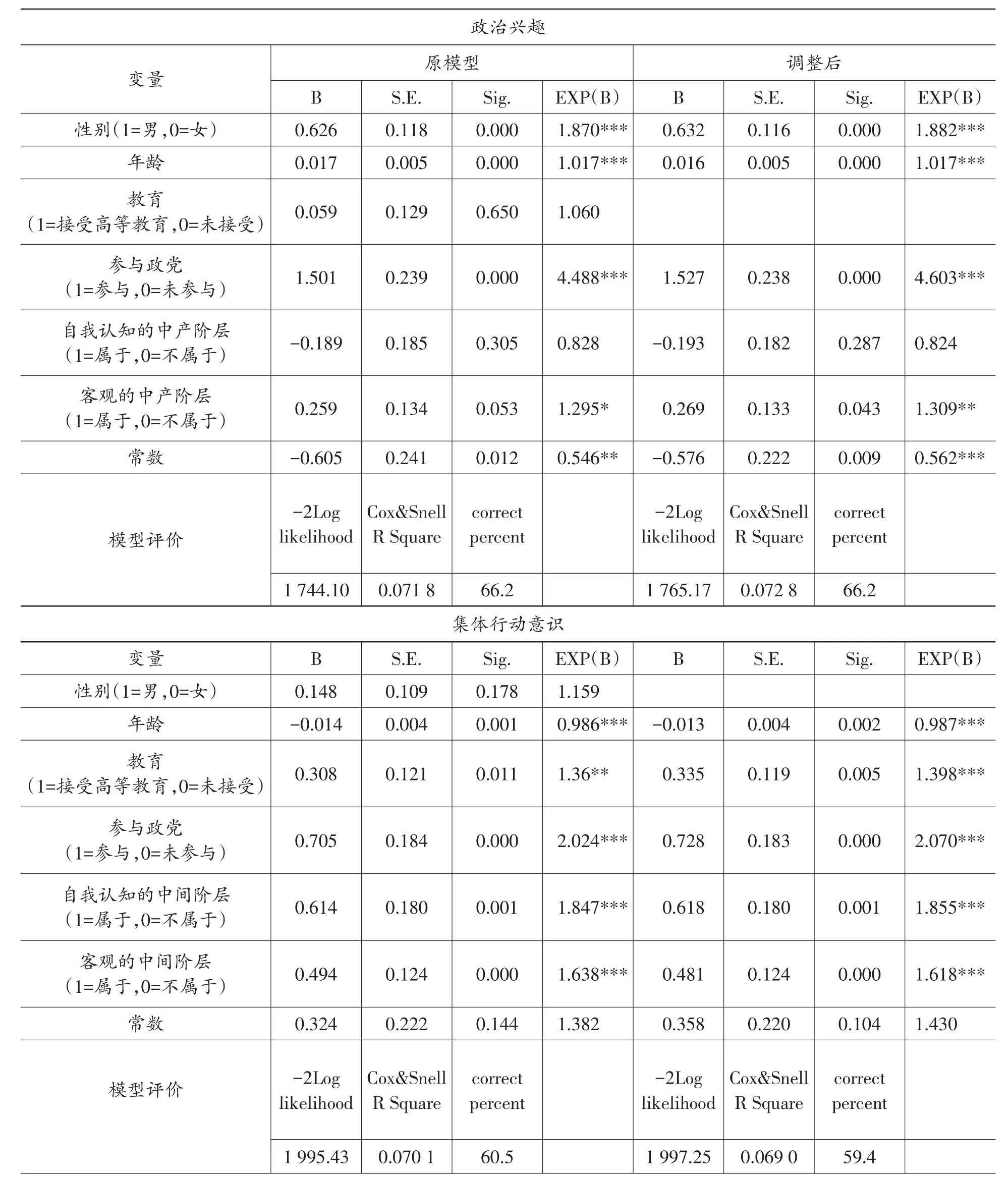

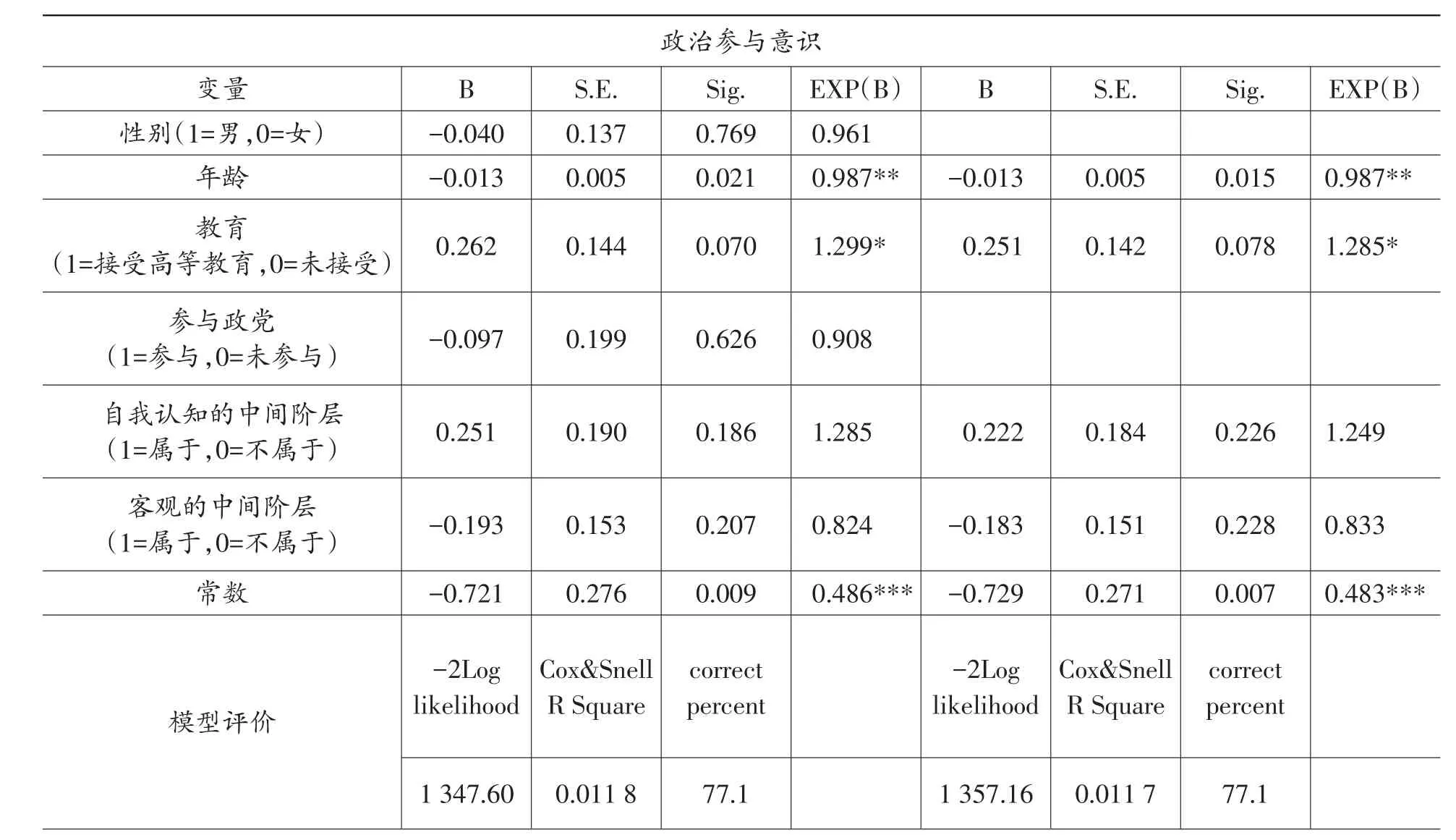

本研究运用SPSS16.0软件对目前中国中产阶层政治态度进行了Logistic Regression运算,表2分别为中产阶层政治兴趣、集体行动、政治参与意识的运算结果。

表2 中国中产阶层政治态度Logit回归结果

续表2

五、结论

通过以上的回归分析,可以得到以下结论:

(1)政治兴趣方面,中间阶层与非中间阶层的差异并不显著。

在95%的置信水平下,在控制了其他变量的情况下,自我认知的中间阶层的发生比与非中间阶层的发生比并不存在显著的回归关系;调整后的模型中客观的中间阶层的发生比是非中间阶层的发生比勉强建立了显著的回归关系,前者是后者的1.309倍。

(2)政治参与意识方面,无论是主观还是客观上界定的中间阶层,均与相应非中间阶层不存在显著差异。

(3)集体行动意识方面,无论是主观还是客观上界定的中间阶层,均与相应非中间阶层存在显著的差异。

在95%的置信水平下,在控制了其他变量的情况下,自我认知的中间阶层的发生比是非中间阶层的发生比的1.855倍;在95%的置信水平下,在控制了其他变量的情况下,客观的中间阶层的发生比是非中间阶层的发生比的1.618倍。

六、解释与分析

以上结论的得出完全颠覆了我们的研究假设,使我们有理由质疑传统理论中壮大的中间阶层一定会导致政治参与扩大的结论,中国中间阶层的日益成长是现实,但他们对政治参与和政治表达所能够起到的影响被放大了。

与西方近现代意义上的中间阶层诞生之初就处在国家的对立面不同,当代中国的中间阶层是由国家一手缔造的。在这个意义上,中国目前中间阶层与国家间的合作远远多于冲突。作为政治经济改革的受益者,中间阶层在社会财富、社会地位等各方面普遍受惠,政治参与的诉求仍然在其多元化诉求当中排在靠后位置,相对政治态度比较保守,并未形成中国进一步社会变革的主要推动力量。

另一方面,目前中国中间阶层的集体行动意识已经建立,互联网等新媒介的出现和普及,使得他们更容易彼此组织、联系,形成集体行动。改革开放后,旧有以单位为核心的社会组织已经被打破,原子化的个人很难寻找到与形形色色的社会组织沟通、谈判的渠道。目前以维权、互助为核心的集体行动越来越多,标志着城市中间阶层正在成长为城市社会生态重构的中坚力量。

总之,中国目前的中间阶层仍处在蓬勃发展的阶段,其政治态度仍不明朗。兴起的集体行动存在政治化的可能性,有意识的引导中间阶层的政治参与意识,将有助于社会主义民主政治的进一步完善。

参考文献

[1]李培林,陈光金,张翼.社会蓝皮书:2016年中国社会形势分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2015:189-218.

[2]哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东,王晓珏,刘北城,等,译.北京:学林出版社,1999:21-23.

[3]马克思.马克思格斯选集[M].北京:人民出版社,1995:280.

[4]亨廷顿.第三波:二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁,译.上海:三联书店,1998:77.

[5]杨鲁慧.中产阶级的崛起与东亚政治转型[J].当代亚太,2006(1):43-49.

[6]曹子坚.改革的推进方式及其对受损者的补偿[J].经济学家,2000(6):63.

[7]Unger J.China's conservative middle class[J].Far Eastern Economic Review,2006,169(3):17-31.

[8]D L Yang. China's Long March to Freedom[J]. Journal of Democracy,2007,18(3):58-64.

[9]周晓虹.全球化、社会转型与中产阶级的建构——以中国为对象的比较研究[J].江苏行政学院学报,2010(1):61-69.

[10]张磊.业主维权运动:产生原因及动员机制[J].社会学研究,2005(6):1-39.

[11]陈映芳.行动力与制度限制:都市运动中的中产阶层[J].社会学研究,2006(4):1-20.

[12]张翼.中国中产阶层的政治态度[J].中国社会科学,2008(2):117-131.

[13]李强.中国中产社会形成的三条重要渠道[J].学习与探索,2015(2):23-33.

[14]齐杏发.当前中国中产阶层政治态度的实证研究[J].社会科学,2010(8):3-11.

●理论视点

[责任编辑:张兵]

Political Attitudes of the Chinese Middle Class

—Based on the Survey Data of WVS

ZHANG Hao

(School of Government,Peking University,Beijing 100871,China)

Abstract:With the development of Chinese middle class,China's current social structure has been profoundly changed,which provides infinite possibilities of the state-social relations in future. Optimists believe that the expansion of the middle class is in favor of strengthening political participation and steadily pushes forward the continuous progress of socialist democ⁃racy;while pessimists believe that the conservative middle class does not contribute to further changes in political participa⁃tion. This paper analyzes the World Values Survey China's 2007 data,to explore the political attitudes of the middle class in current China. The result shows that:China's middle class has not had a strong interest in politics or political sense of partic⁃ipation,but has become a more significant collective consciousness action.

Keywords:middle class;political attitudes;World Values Survey

中图分类号:D663

文献标志码:A

文章编号:1674-8638(2016)02-0005-06

DOI:10.13454/j.issn.1674-8638.2016.02.001

收稿日期:2016-01-25

作者简介:张昊(1988-),男,山西忻州人。博士研究生,研究方向:中国政治思想。