基于鲁棒轨迹跟踪的直/气复合鲁棒控制设计

2016-06-21张金鹏曹有亮

邵 雷,张金鹏,曹有亮

(1 空军工程大学 防空反导学院,西安 710051; 2 中国空空导弹研究院,河南 洛阳 471009)

基于鲁棒轨迹跟踪的直/气复合鲁棒控制设计

邵雷1,张金鹏2,曹有亮2

(1 空军工程大学 防空反导学院,西安710051; 2 中国空空导弹研究院,河南 洛阳471009)

摘 要:针对直接力/气动力复合姿态控制问题,将鲁棒轨迹跟踪控制与动态逆控制相结合,设计了一种基于鲁棒轨迹跟踪的直/气复合鲁棒控制姿态控制方法。该控制方法将鲁棒轨迹跟踪控制与动态逆控制有机融合进行虚拟控制设计,在慢回路动态逆设计的基础上引入鲁棒轨迹跟踪控制,抑制直接力控制对气动力控制的干扰,提高系统的鲁棒性。仿真研究表明,所设计的控制算法具有较好的控制效果,能够有效提高系统的鲁棒性。

关键词:复合控制;动态逆控制;轨迹跟踪控制;鲁棒性

0引言

随着现代战争的发展,空中威胁日益增强,弹道导弹、防区外超低空突袭巡航导弹以及临近空间高超声速巡航导弹等空袭武器的使用,对空天防御拦截器技术的发展提出了更高的要求,特别是对弹道导弹的拦截更期望拦截器具有动能杀伤的能力[1]。这些新需求对拦截武器制导控制精度提出了更高的要求,拦截器只有具有大的机动能力和快的响应速度才能满足这些需求,而采用纯气动力控制方式将难以满足。

在临近空间,采用直接力/气动力复合控制是一种有效的控制方式[2]。当前,对于直接力/气动力复合控制的研究主要集中在两个方面,一是对于复合控制指令分配与发动机开关机策略的研究,受到复合控制方式、配置的影响,发动机开关机策略以及指令产生方式也不同; 二是对于复合控制条件下控制算法的设计研究,通过设计合理的控制算法发挥复合控制的优势,在保证系统的稳定性以及鲁棒性的同时,提高系统的响应性能。

在实际控制系统设计中,两种控制方式之间存在强烈的耦合作用,为了得到理想的控制效果,必须对两种控制方法的控制策略、控制算法进行合理设计。一些学者对直/气复合控制问题进行了研究,文献[3]采用自适应反演方式设计虚拟控制律,并通过控制分配的方式将控制量分解到执行机构; 文献[4]采用滑模控制方法进行控制律设计; 文献[5]采用反馈线性化与极点配置方法进行控制律设计。然而,这些控制方法设计时没有考虑直接力与气动力之间的相互干扰,这种干扰将对飞行器的飞行品质产生强烈的影响[6-7]。针对该问题,文献[8]通过将传统的H∞控制与最优输出跟踪控制相结合来抑制干扰; 文献[9]利用非线性干扰观测器对干扰进行估计,并通过前馈补偿消除外部干扰对系统的影响,但当干扰变化剧烈时估计效果不是很理想。

本文针对复合控制导弹姿态控制中直接力与气动力的干扰问题,将动态逆控制与鲁棒轨迹跟踪控制相结合设计直/气复合控制方法,在慢回路中引入鲁棒轨迹跟踪,在保证算法精度的同时提高其抗干扰性性能。

1复合控制系统数学建模

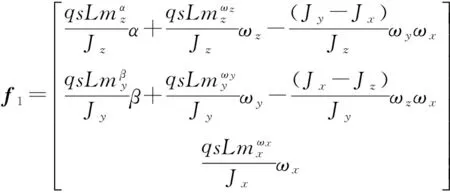

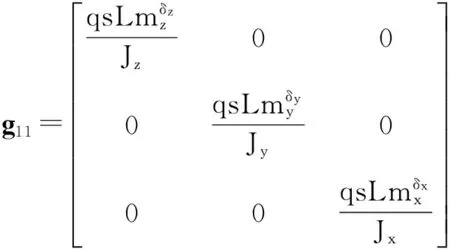

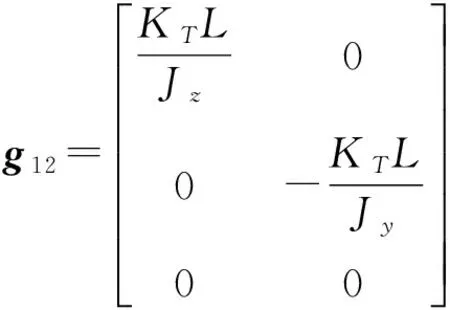

考虑末制导段导弹的姿态控制问题,由于末制导段导弹主发动机已关机,同时末制导时间较短,可假定导弹的质量和速度不发生变化,采用文献[10]中导弹运动模型进行研究,经过合理变换可以得到弹体坐标系下导弹姿态运动数学模型描述如下:

(1)

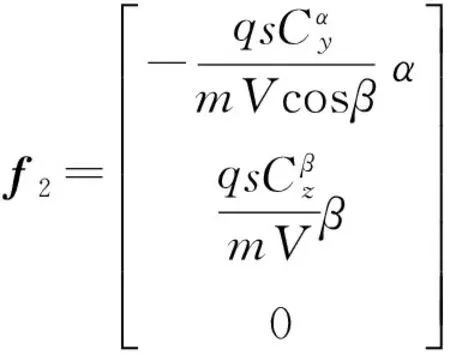

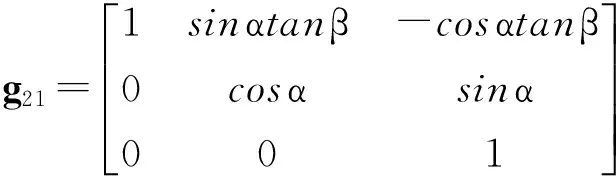

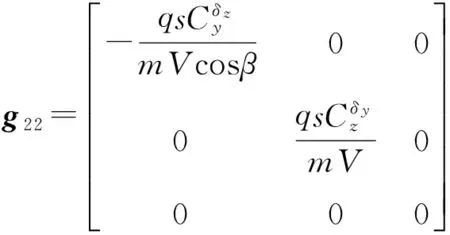

其中:α,β,γ分别为攻角、侧滑角,滚转角;δx,δy,δz分别为副翼、方向舵、升降舵的偏转角;ωx,ωy,ωz分别为导弹绕弹体坐标系ox1,oy1,oz1轴的转动角速度;dα,dβ,dγ分别为攻角、侧滑角、滚转角的干扰项;Tz,Ty为弹体系下的直接力;Jx,Jy,Jz为导弹对弹体坐标系各轴的转动惯量。

2基于鲁棒轨迹跟踪的复合控制律设计

在控制算法的设计中,结合直接侧向力只在离散的点起作用的特点,为使控制算法设计变得简单,将直接力控制与气动力控制进行融合,把复合控制问题转化为虚拟控制设计问题,然后对虚拟控制进行分配。

考虑导弹姿态控制过程中,舵偏角δ的改变对快变量ω影响显著,而对慢变量θ影响很小,但ω的变化对θ却有很大影响,根据时标分离原理,可将导弹控制系统设计分为快、慢两个回路; 同时,在控制算法设计时,考虑由于直接力与气动力之间存在耦合效应,相互之间存在较强的干扰,快回路的控制误差将融入到慢回路中。基于此,在保证系统响应性能的同时,为提高系统的鲁棒性,本文将采用鲁棒轨迹跟踪的方法进行慢回路控制律设计,以提高系统鲁棒性。

2.1快回路动态逆控制律设计

快回路状态方程可以表示为

(2)

快回路控制律设计的目的是对快变量x1进行线性化解耦控制,使得闭环后的快变量动态特性为如下形式:

(3)

(4)

回路带宽的选取要符合工程实际的需要。在快回路设计中,首先必须使状态变量能够较快地跟踪控制输入信号。其次,快回路带宽的选择要考虑舵系统的工作情况,符合工程实际,其信号的大小及其变化率要考虑舵系统非线性饱和因素的影响。另外,频带值的选取还受飞机高频结构模态的限制及传感测量器件的影响。

2.2基于鲁棒轨迹跟踪的慢回路控制律设计

考虑直接力与气动力之间的相互耦合以及相互影响,当存在参数不确定性和外部干扰,式(2)可描述为

(5)

令

ξ=Δf1+Δg1u1+Ω1

式中:Δf1,Δg1为模型的不确定性部分;Ω1为外部干扰。

式中:v2=[v2,α,v2,β,v2,γ]T为慢回路的期望的动态特性,取

v2=Ks(x2c-x2)

式中:Ks为3×3的对角阵,对角元素为慢回路各通道的频带值。

通过上述分析,并考虑慢回路本身的不确定性,可得整个不确定性系统如下:

(6)

式中:Δf2,Δg2为模型的不确定性部分;Ω2为慢回路的外部干扰。

考虑到系统的总不确定性及外界干扰均可由慢回路反映的特点,对慢回路进行控制律设计时必须考虑其鲁棒性。式(6)中慢回路动力学方程的另一种表达式为

(7)

式中:d=Δf2+Ω2+g2Δx1+Δg2(u2+Δx1)为整个系统的总不确定性。

假设: 式(7)中d有界且存在一阶导数;x2的期望的动态x2d连续有界,且具有连续可微的二阶导数。

对式(7)第一个式子求导,经过计算可得

(8)

f2(x2)-x1]

则式(8)可写为

(9)

针对式(9)设计逆动力学补偿为

(10)

将式(10)代入式(9),得

(11)

式中:e=x2-x2d;τ为辅助控制输入信号。

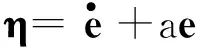

定义:

(12)

其中: a>0。

对式(12)求导,并将式(11)代入可得

(13)

(14)

(15)

式(15)的反馈控制律设计为

τ=D-1(x2)[-λη-H(x)η-ϑ-ν]

(16)

(17)

针对上述虚拟控制指令,通过指令分解将虚拟控制分解为气动力和直接力控制指令两部分。气动力指令直接操纵导弹的舵系统实现舵面的控制; 对于直接力控制,如何根据虚拟控制生成发动机点火指令,对于最终的控制效果具有重要影响。本文结合发动机0-1工作的特点,采用文献[11]中的PSR产生脉冲调制信号进行发动机组点火设计,具体方法不再赘述。

3仿真分析

使用复杂模型对设计的复合控制律进行数字仿真,以验证模型简化的合理性及复合控制律的有效性。仿真条件选取如下:

快回路带宽: k1=diag{20, 20, 20};

脉冲发动机参数: 稳态推力T0=3 000N, 工作时间τ0=25ms;

仿真初值: α=0°,β=0°,γ=5°,ωz=0 (°)/s,ωy=0 (°)/s,ωx=0 (°)/s,δz=0°,δy=0°,δx=0°。

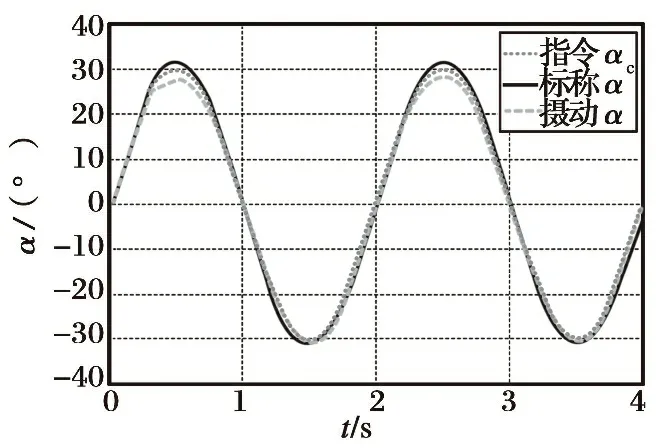

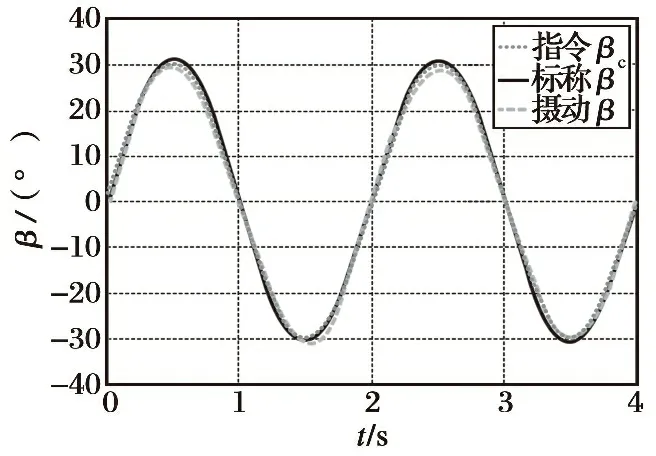

为验证复合控制律的跟踪特性和稳态性能,取指令信号为正弦信号,分别在标称条件下和参数摄动-50%,且在慢回路中加入均值为10 (°)/s,方差为0.5的正态分布随机噪声的条件下进行仿真,仿真结果如图1~10所示。

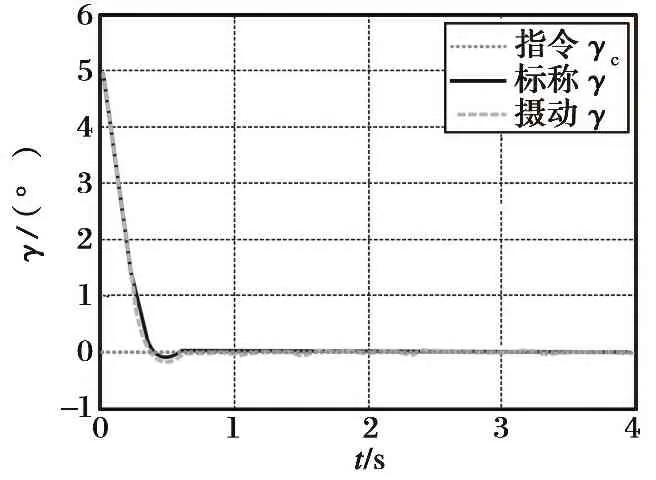

图1攻角响应曲线

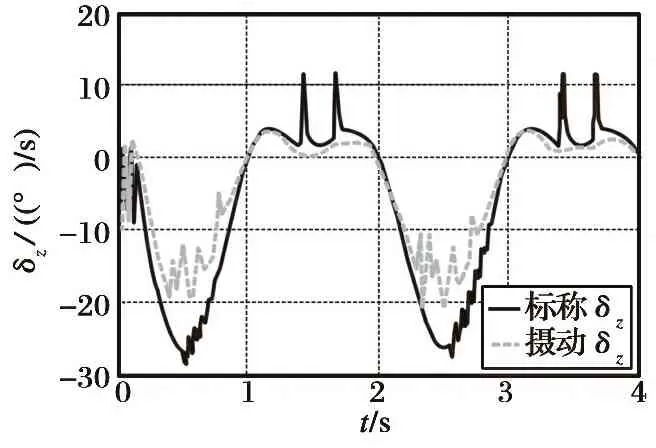

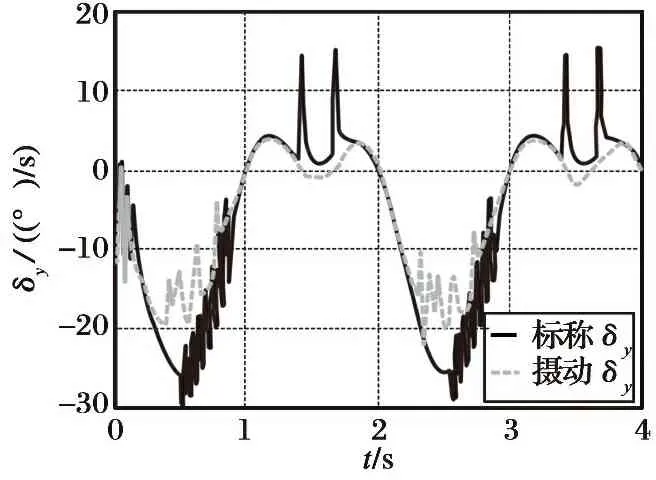

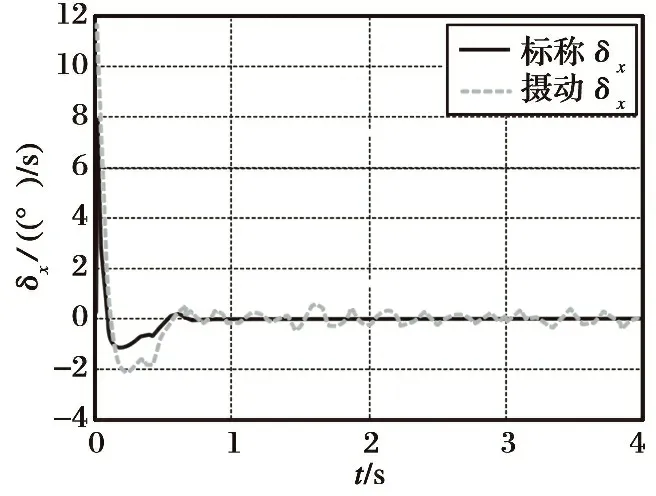

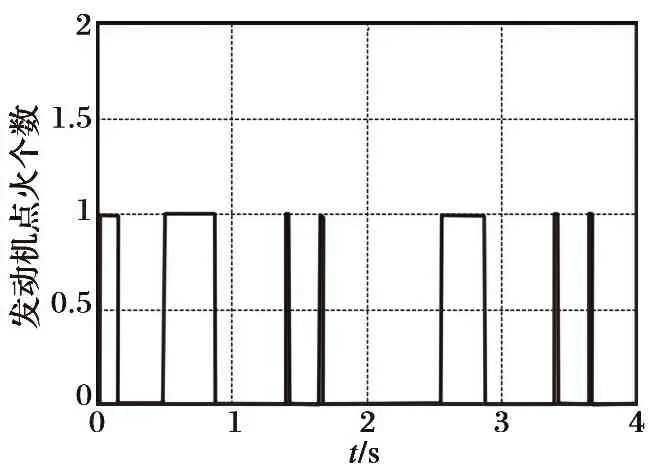

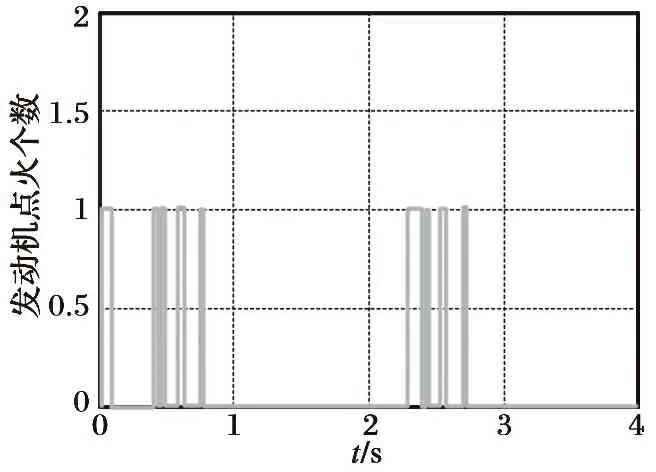

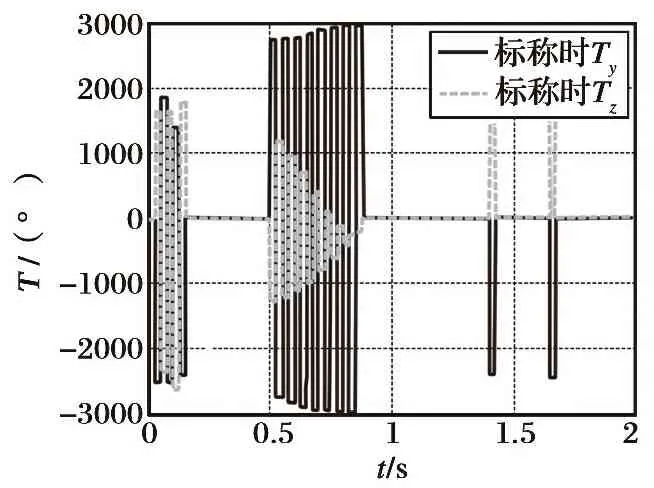

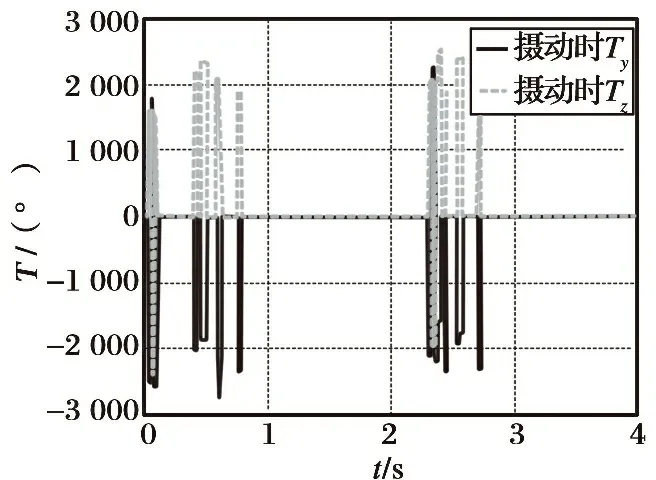

从图1~ 2可以看出,在导弹气动参数摄动和外界干扰的双重作用下,系统能够较好地跟踪指令信号,响应速度快、稳态误差小,可见该复合控制律具有较强的鲁棒特性; 对比分析图4~5,图7~8可以看出,直接力的作用能够影响舵机的动态特性,当脉冲发动机频繁开机时,舵偏角在一定范围内随之变化; 由图9~10可以看出,该点火算法消耗的脉冲发动机较多,这与算法的精确性和复杂性是统一的。

图2 侧滑角响应曲线

图3 滚转角响应曲线

图4 俯仰舵偏角响应曲线

图5 偏航舵偏角响应曲线

图6 滚转舵偏角响应曲线

图7 标称条件下发动机开机个数

图8 摄动条件下发动机开机个数

图9 标称条件下的直接力

图10摄动条件下的直接力

4结论

本文为解决姿控式直接力/气动力复合控制问题中两种控制方式之间的干扰问题,设计了一种基于鲁棒轨迹跟踪的直/气复合鲁棒控制方法。这种控制方法将姿态控制系统分为快、慢两个回路,以动态逆控制为主体,通过在慢回路中引入鲁棒轨迹跟踪控制的方法,抑制姿态控制系统中存在的各种不确定性以及两者之间的干扰,在保证系统响应性能的同时提高系统的鲁棒性。该方法的设计为直接力/气动力复合控制设计提供了一种新的思路。

参考文献:

[1] 黄琳, 段志生, 杨剑影. 近空间高超声速飞行器对控制科学的挑战[J]. 控制理论与应用, 2011, 28(10): 1496-1505.

[2] 梁栋,宋建梅,蔡高华. 高速飞行器直接力/气动力复合控制技术综述[J]. 航空兵器,2013(8): 15-20.

[3] 张天宇, 董长虹. 基于自适应反演法的导弹直/气复合制导[J]. 北京航空航天大学学报, 2013, 39(7): 902-906.

[4]ShtesselYB,ShkolnikovIA,LevantA.GuidanceandControlofMissileInterceptorUsingSecond-OrderSlidingModes[J].IEEETransactionsonAerospaceandElectronicSystems, 2009, 45(1): 110-124.

[5] 李鑫, 祝志云, 杨军. 气动力/直接力复合控制系统零极点配置设计[J]. 计算机仿真, 2009, 26(12): 34-37.

[6] 李锦, 张锐. 高速自旋导弹直接力控制稳定性研究[J]. 现代防御技术,2014,42(5): 70-75.

[7] 张波, 祝小平, 周洲, 等. 基于纵向直接力控制的飞翼布局无人机紊流减缓[J]. 西北工业大学学报, 2013, 32(5): 675-681.

[8] 王青,江一帆,董朝阳,等. 基于动态逆的复合控制导弹H∞最优输出跟踪控制[J]. 兵工学报, 2014,35(4): 552-558.

[9] 郭超,梁晓庚,王俊伟. 基于非线性干扰观测器的拦截弹动态逆控制[J]. 系统工程与电子技术, 2014, 36(11): 2259-2266.

[10] 贺风华, 马克茂, 姚郁. 基于输出预测的姿控发动机控制律优化设计[J].航空学报, 2009, 30(6): 1131-1137.

[11]MenonPK,IragavarapuVR.AdaptiveTechniquesforMultipleActuatorBlending[C]∥GuidanceNavigationandControlConferenceandExhibit,Boston, 1998.

Blended Robust Control Method with Lateral Thrust and Aerodynamic Force Based on Robust Trail Tracking

Shao Lei1,Zhang Jinpeng2,Cao Youliang2

(1.Aerial Defence and Antimissile Insitute, The Air Force Engineering University, Xi’an 710051,China;2.China Airborne Missile Academy, Luoyang 471009, China)

Abstract:Based on the combination of robust trail tracking control and dynamic inverse control, a blended robust control method is investigated to deal with the blended attitude control with lateral thrust and aerodynamic force. Through organic fusion of the two kinds of control methods, virtural control design is done, which brings in the robust trail tracking control based on the dynamic inverse control for the slower loop, to suppress the disturb between the lateral thrust and aerodynamic force, and to improve the robust of system. Simulation result shows that the effectiveness and the robust of the proposed control method.

Key words:blended control; dynamic inverse control; trail tracking control; robust

DOI:10.19297/j.cnki.41-1228/tj.2016.01.006

收稿日期:2015-05-17

基金项目:航空科学基金项目(20140196004)

作者简介:邵雷(1982-),男,湖北天门人,博士,讲师,研究方向为非线性控制、飞行器制导与控制。

中图分类号:TJ765.2

文献标识码:A

文章编号:1673-5048(2016)01-0035-05