大学英语课堂一语使用量及使用目的的研究

2016-06-16刘征伍

刘 征 伍

(宁波城市职业技术学院 国际交流分院,浙江 宁波 315100)

大学英语课堂一语使用量及使用目的的研究

刘 征 伍

(宁波城市职业技术学院 国际交流分院,浙江 宁波 315100)

摘要:针对一语即中文在国内大学英语课堂上普遍存在这一现象,对浙江某高校7位英语教师(包括4名外教)进行了课堂观察和采访,旨在探究教师在英语课堂中的中文使用量、使用目的及原因。研究结果显示,课堂中教师的平均中文使用量为5.5%,范围从0.8%到25.4%。此外,研究发现中文在英语课堂尤其是外教课堂中具有存在价值,如帮助学生建立一语与二语联系及延长其注意力持续周期等。

关键词:一语;二语;使用量;使用目的;中外英语教师

近几十年来,外语教师在外语/二语课堂上使用一语这一现象受到众多语言学家的关注。虽然现在国际上越来越多的学者认识到并实证一语在外语/二语课堂中的潜在价值,但目前国内主流声音依然是倡导在外语课堂中零使用一语。本次研究调查了7名大学英语教师(3名中教及4名外教)在英语课堂中的中文使用情况,旨在发现以下几个问题:(1)这些教师是否在其课堂中使用中文?(2)若使用,其使用量是多少,及使用目的是什么?(3)这些教师使用中文的具体原因。

1文献综述

外语教师在外语/二语课堂上使用一语这一现象一直饱受争议。Ellis[1]曾指出,教师在外语/二语课堂中使用一语很可能会阻碍学生获得有价值的二语输入,且教师使用一语会潜移默化地鼓励学生在课堂中使用更多的一语,进而影响他们的二语学习。Turnball[2]通过研究教师课堂中目标语使用量的比例和学生成绩的关系,得出结论说,目标语使用得更多的教师,其学生成绩会更好。但值得注意得是,在该研究中,研究者并未采用标准化的先期测验(如试卷),而是将学生的自评报告和教师的评价作为其先期测验。在Duff和Polio[3]1631990年的研究中指出,教师在二语课堂中使用一语会给学生造成一种错觉,即一语才是真正的沟通媒介,二语的使用不过是机械操练罢了,这样是不利于学生的二语学习的。更有学者指出,有些教师在二语课堂中使用一语,是他们自身二语能力不够的表现。

也有学者认为,若在二语课堂中使用得当,一语是一种有效的教学手段,同时也是有利于语言学习的工具。Macaro[4]在其历时2个月对14个班级6名实习教师的研究中指出,教师的一语使用和学生的一语使用并没有很大的联系,具体来说,若使用得当,教师的一语使用是不会影响学生二语输出的质量或数量的。他更进一步指出,无视一语在二语课堂中的作用实际上是无视了一种有效且有益的认知工具,因为对于高级语言学习者而言,一语是他们的思维语言,他们在学习或习得二语时将不可避免地依托思维语言。而且许多研究表明,教师的二语水平和他们在二语课堂上的一语使用并无直接联系。如在Duff 和 Polio[3]161的研究中,某一教师(其母语为学生学习的二语)在二语课堂上的一语使用量达到90%之多。虽在该研究中,研究人员并未探究这位教师使用一语的原因,但作为一名本族语人士,他使用如此之多一语并非因其语言能力不行。

除了争论是否应在二语课堂使用一语,一些学者也纷纷展开相关研究,探索教师在二语课堂中的一语使用情况。这些研究探索了一语在二语课堂的使用程度,并进一步调查师生对一语使用的态度、看法等。研究人员发现,虽然很多教师意识到用二语授课的重要性,他们会不同程度地使用一语。而在使用量方面,不同教师间其使用量也存在巨大差异。如在Duff 和 Polio[3]157的研究中,他们发现教师们的使用量从0%到90%不等。而在使用目的方面,笔者大致整理出三类:(1)社交目的。如有教师使用一语来加强师生关系。(2)(课堂)管理目的。如有些教师使用一语解释某些较复杂的课堂教学活动或维持课堂秩序等。(3)教学目的。如有些教师使用一语解释新学的或者难度大的词语或展示一语与二语的不同和相似处等。

上述研究为探索二语课堂中的一语使用现象做出了巨大贡献。但是我们也注意到,大部分国内相关研究都还停留在探索教师一语使用量上,对教师一语使用目的方面研究较少。而且,很少有相关研究将外教(母语为学生学习的二语)作为研究对象。事实上,这个群体因其身份的特殊性,非常具有研究价值。

2研究设计

2.1研究背景

本次研究在浙江某高校展开。研究对象为该校英语系的7名英语教师(3名中教及4名外教)。

2.2研究方法

首先,笔者对此7名教师进行课堂观察(课堂均被录像或录音),然后笔者对其中6名教师进行后续采访(其中1名教师因个人原因,无法参加后续采访)。

2.3研究对象简介

表1 参与此次研究的7名英语教师简介

注:4名外教来自美、加等国,其母语均为英语。

3研究结果

在课堂观察结束后,笔者采用十秒采样方法对这些视频/音频进行了整理。具体来说,笔者在教师正式上课时(如向学生问好)开始计时,从那以后,教师的讲话每十秒就会被标注一次,以此计算出教师中文使用量的百分比。十秒采样方法可以让我们更为直观地探索一个问题,即教师的中文使用是否会使课堂花在英语的时间变少[5]。另外,之所以以时间而非字数来计使用量是因为,若采用后者,可能得出的中文使用百分比会偏高,因为同样一句话,教师用中文说,其耗时一般会比用英文说耗时短得多。

笔者将课堂观察所得数据进行分析,整理如下:

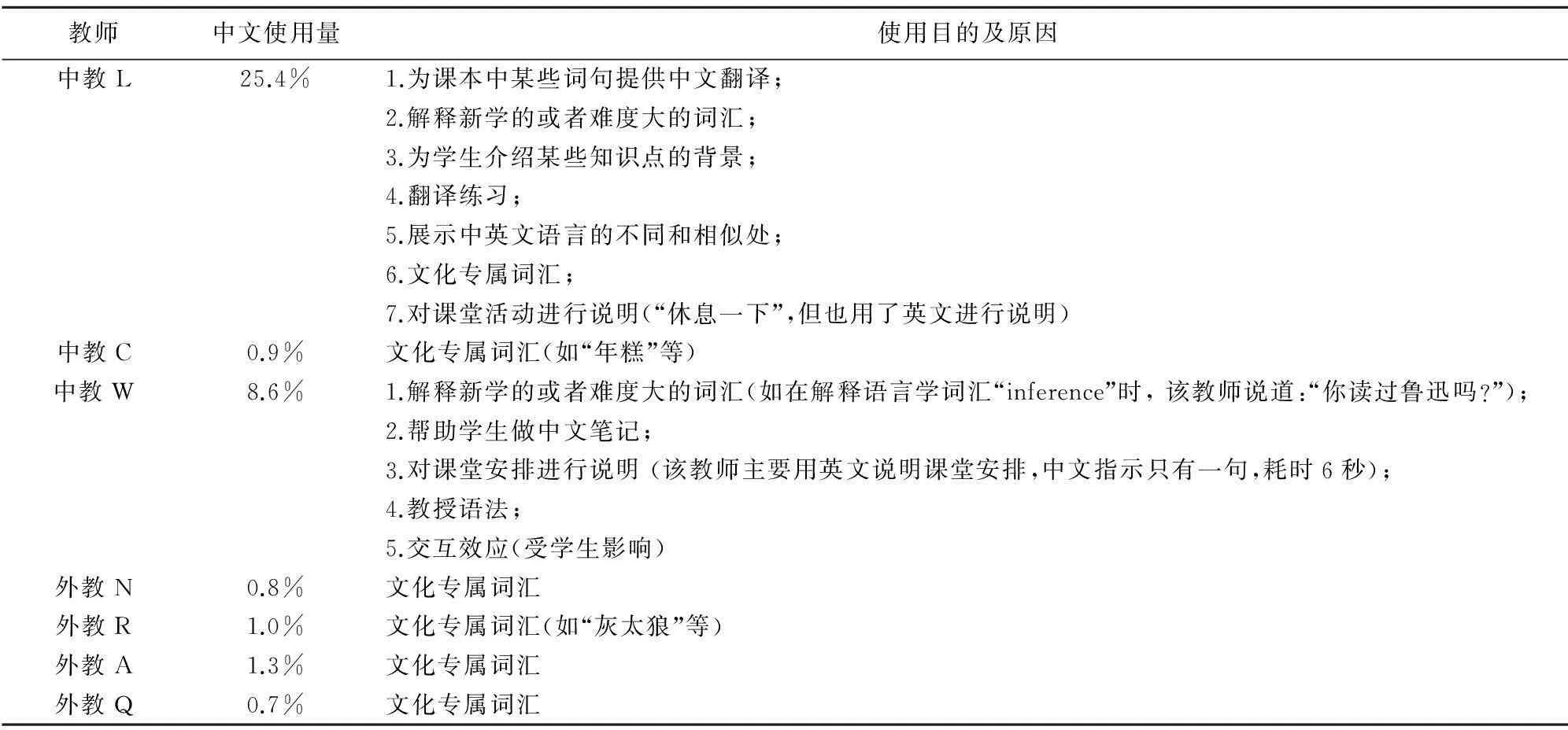

表2 7名教师的中文使用量和使用目的及原因

从表2中可以看出,参与研究的7名教师都使用了中文,且这几位教师的中文使用量相差并非很大,从0.8%—25.4%,平均使用量为5.5%,其中中教中文平均使用量为8.9%,外教中文平均使用量为1%。另外,尽管中教L和W都不同程度地使用了中文来讲解某些知识点,但并未因此使学生在课堂上获得的关键英语输入量有所削减,因为两位教师在快速说中文之前或之后,都会用相应英文再说一遍。

在整理数据中,笔者发现了几例比较有趣的中文使用例子。如以下两例:

中教W:“that is 衔接 in Chinese.”

中教W:“衔是双人旁。”

事实上,这两个简单的句子展示了一语使用的两种不同功能。在第一个句子中,中教W通过给出相应的中文单词来解释某一较难的英文词汇;在第二个句子中,她用中文帮助学生做中文笔记。从本质上来说,这两个功能都旨在帮助学生建立一个一语与二语联系,或直接,或间接。因为在第二个句子中,中教W通过告诉学生“衔”字的写法,意在引导学生在笔记中建立一个正确的一语与二语联系。

此外,有个学生在课中用中文向中教W问道:“那么这两个概念是一样的吗?”中教W一开始用中文应答,而后换成英文进行对话(在学生提问之前,她一直使用英文):“不,还是有些不一样的, for example, conversational implicature means...”可以看出,在这一例使用中,教师使用中文不像是出于教学、社交或其他客观因素的考虑,更像是被学生的中文提问所影响,因而一开始下意识地用中文回答,意识到后转换成英文。换言之,教师在这里使用中文更像是交互效应的结果。

除了中教L和W,其他5位教师的中文使用基本可归为一个目的,即提及中文中的文化专属词汇(如“灰太狼”“年糕”等)。值得讨论的是三位外教的中文使用。外教R在采访中说道:“有时,在课堂中,我会用我蹩脚的中文来娱乐我的学生,让他们知道在学习他们的母语时,(作为二语学习者的)我多么吃力。这样一来,会鼓励他们更好地学习英语。而有些时候,当我说出某些中文单词时,学生会觉得很惊喜,这样可以吸引他们的注意力,进而帮助延长他们的注意力持续时间。”外教R的这番话,似乎揭示了中文在英语课堂中一个很有趣的功用(只适用于外教课堂)。具体来说,教师通过转换语言,于无形中进行角色转换,即从一个相对疏离的外语授课者转化成了和学生一般的外语学习者,以此达到拉近与学生距离,更好激励学生学习的目的。该功能的启示之一为,在外教课堂中,外教不妨偶尔将自己塑造成一个语言学习者的典型,或负面(如通过说二语来展示自己二语学习中遇到的困难及不足)或正面(说出学生不曾料想外教可以说出的词句),可以更好地起到激励学生的作用。

而且,笔者发现在外教A和R的课堂上,一些学生还帮助他们纠正中文发音。而在后续采访中,提及此事,两位外教均持积极态度。他们都相信学生偶尔纠正自己的中文发音可以更好地激励学生学习英语。外教R评论道:“……这就像告诉他们,老师也会犯错,谁都会犯错,如果犯了错,没什么好尴尬的……这其实会鼓励他们更多开口说英语,更少担心是否会犯错。”外教A说道:“我有时候说中文,然后说错了,其实是很好玩的……可以帮助我和学生之间加强感情……”。

4讨论

基于课堂观察,不难发现中教使用中文的主要目的在于词汇教学。而在其他研究里,也有类似发现。举例来说,Liu et. al[6]和Tang[7]在其研究中发现,词汇教学是教师最常使用一语的原因之一(另一最常使用一语原因为语法教学)。

此次研究发现,某中教使用中文来帮助学生建立一语与二语联系,或直接(提供中文释义)或间接(辅助学生做中文笔记)。虽然我们尚不知学习者是否可以通过建立一语与二语联系更好地学习语言元素, 但是一些相关研究表明,建立一语与二语联系在辅助学习者背记词汇方面是有价值的。

另外,笔者发现外教偶尔使用中文可以激励及帮助学生延长其注意力持续周期。在Polio 和Duff[8]的研究中,他们也发现有时学生会纠正外教的一语发音,而且那些被纠正发音的教师同样对这一做法持积极态度。在他们看来,这不仅是一种激励手段, 还可帮助加强师生关系,有利于营造一个更舒适的语言学习环境。然而Duff和Polio[3]163也指出,一语使用确有其益处,但也可能会使课堂上花在二语的时间变少,进而影响学生的二语学习。但在此次研究中,我们并未发现这种迹象,因为就所占用时间而言,教师花在一语的时间相对较少,并未因使用中文而减少学生的关键英语输入量。

5结语

通过探究教师在英语课堂中的中文使用量、使用目的及原因,笔者发现中文在英语课堂尤其是外教课堂中潜在的价值。尽管如此,我们须十分注意不要在二语课堂中过度使用一语。教师应在备课时根据实际教学情况充分思考一语及二语的使用量,合理发挥自身在二语课堂中可运用两种语言的能力,而非完全排斥或过度使用一语。

参考文献:

[1]Ellis, R.. Classroom Second Language Development[M].Oxford: Pergamon,1984.

[2]Turnbull, M.. Multidimensional project-based second language teaching: observations of four grade 9 core French teachers. In S. Lapkin and M, Turnbull (eds). Research in FSL education: the state of the art [special issue][J].Canadian Modern Language Review,1999,(56):3—35.

[3]Duff, P. & Polio, C. G.. How much foreign language is there in the foreign language classroom?[J].Modern Language Journal,1990,74(2):154—166.

[4]Macaro, E.. Analysing student teachers’ codeswitching in foreign language classrooms: Theories and decision making[J].Modern Language Journal,2001,85(4):531—548.

[5]Macaro, E.. Codeswitching in the L2 Classroom: A Communication and Learning Strategy[J].Non-Native Language Teachers: Perceptions, Challenges and Contributions to the Profession,2005,5(2):63—84.

[6]Liu, D., G.-S. Ahn, K.-S. Baek & N.-O. Han.. South Korean high school English teachers’ code switching: Questions and challenges in the drive for maximal use of English in teaching[J].TESOL Quarterly,2004,38(4):605—638.

[7]Tang, J.. Using L1 in the English classroom[J].English Teaching Forum,2002,(40):36—43.

[8]Polio, C. G., & Duff, P.A.. Teachers’ language use in university foreign language classrooms: A qualitative analysis of English and target language alternation[J].Modern Language Journal,1994,(78):313—326.

责任编辑:富春凯

doi:10.3969/j.issn.1674-6341.2016.03.050

收稿日期:2016-02-25

作者简介:刘征伍(1989—),女,浙江衢州人,硕士,助教。研究方向:英语外语教学。

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1674-6341(2016)03-0119-03