《西域考古录》的史料来源与运用*

2016-06-05司艳华

司艳华

《西域考古录》的史料来源与运用*

司艳华

俞浩虽未涉足西域,但他能够写成《西域考古录》并得以流传,与他所掌握的大量西域史地资料有关,也与他在征引文献时的实事求是态度有必然关系。文章通过经史子集四部分类法,将《西域考古录》涉及的一百四十余种史料进行分类列表,并对这些史料来源及其应用方式进行分析,从中可看出俞浩博览群书、务求其实的治学态度。

《西域考古录》 史料来源 史料运用

清代学者俞浩所作《西域考古录》是一部研究自汉代至清道光朝西北史地的专著,全书共分十八卷,涵盖了甘肃、新疆、青海、西藏诸地的地理沿革、山川形胜、物产民俗等内容。史料丰富、来源广泛是此书一大特点。然而对其成书,各家褒贬不一。清代史学家李慈铭认为“该书颇能参证古今,多所驳正”,“为考边防者不可少之书”*(清)李慈铭撰,由云龙辑:《越缦堂读书记》,中华书局,1963年,第475页。。而王树楠则认为此书“改古说以就己,最为驳杂”*(清)袁大化、王树楠等撰:《新疆图志》卷九〇“艺文志”,台北:文海出版社,1965年,第3315页。。而后世对该书引用时也多持不同观点。因此,厘清该书史料来源及其运用情况,对明确此书价值,不致以偏概全,从而对文本做出正确评价,至关重要。

一、《西域考古录》的史料来源

《西域考古录》全书十八卷,二十余万言,其中所涉及的史料,在序言中提及的有二十五种。但据笔者粗略统计,出现在全书中的典籍共有一百三十余种。俞浩征引文献以广、博为特点,正如其在自序中所说:“私家著述、下里叟闻,当亦君子之所取,而不遗其勤。”然而,俞浩虽注重广泛撷取文献,但却并不滥取,他所征引文献或为历代史家所重的传统史料,或为在当时广为流传的时人著述。这些史料按经史子集四部来分,大致可分为十七类。使用方式分三种:承袭,指未注明出处,直接征引其内容;引用,包括引述其内容,及引用原文,皆注明其来源;考辨,指仅提其观点。具体参见表1:

表1:《西域考古录》征引书目表

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注151617181920史部正史类旧五代史(北宋)官修3引用、考辨1存新五代史(北宋)欧阳修4、7引用、考辨2存宋史(元)脱脱1、2、17引用、考辨7存辽史(元)脱脱7引用、考辨1存亦参考《辽史国语解》元史(明)宋濂、王濂2、4、5、7、12、14、15、16、18引用、考辨14存明史(清)张廷玉7、8、12、14、16、17、18考辨212224史部编年类竹书纪年(战国)佚名17考辨1存汉纪(东汉)荀悦8、11、13、15引用、考辨4存资治通鉴(北宋)司马光1、2、3、4、6、7、9、15、16、17承袭、引用、考辨37存此类包括《资治通鉴考异》《续资治通鉴长编》《资治通鉴前编》《通鉴注》《胡注拾遗》等书。大事记(南宋)吕祖谦11引用1存25262728293031史部纪事本末类西陲纪略(清)梁份2、3、7、8、9、10引用、考辨21存《秦边纪略》《西陲今略》异名,见吴丰培《<西陲今略>考》。西陲要略(清)祁韵士7、10、13、15引用、考辨6存西域释地(清)祁韵士6、9、10、12、13、14、15引用、考辨8存西域闻见录(清)七十一6、7、8、10、12、13、14、15、18引用、考辨17存书中又名《回疆风土记》《新疆琐谈》行国风土记(清)纳兰常安10引用1存荡平准部记(清)魏源14引用1存征蒙记(南宋)李谅17引用1存

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注3233343536373839404142434445464748495051史部纪事本末类西招记事(清)和宁17考辨1未知平罗刹方略(清)佚名18引用1存圣武记(清)魏源10引用1存蒙鞑备录(南宋)赵珙17引用1存别史类契丹国志(南宋)佚名17引用1存通志(南宋)郑樵3、13、16考辨3存魏略(魏)鱼豢14、15引用、考辨3存杂史类松漠纪闻(北宋)洪皓17引用、考辨2存钦定蒙古源流(清)萨囊彻辰17引用、考辨3存诏令奏议类历代名臣奏疏(明)王锡爵9引用1存留守城官军防疏杨一清5考辨1存传记类钦定外藩蒙古回部王公表传(清)祁韵士7考辨1存高昌偰氏家传(元)欧阳玄7引用1存见《圭斋文集》卷十一史钞类两汉博闻(北宋)杨侃6考辨1存截记类华阳国志(东晋)常璩16引用3存十六国春秋(北魏)崔鸿1、2、3、4、5、6引用、考辨23存别本《十六国春秋》地理类元和郡县图志(唐)李吉甫1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、16承袭、引用、考辨58存太平寰宇记(北宋)乐史1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13承袭、引用、考辨42存元丰九域志(北宋)王存2引用、考辨1存明一统志(明)官修1、2、3、4、5、6、7、9、10、14、15、16承袭、引用、考辨39存

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注5253545556575859606162636465666768史部地理类大清一统志(清)官修3、4、6承袭、引用、考辨6存天下郡国利病书(明末)顾炎武10考辨1存读史方舆纪要(清)顾祖禹1、2、3、4、5、6、7、8、9、16承袭、引用、考辨34存乾隆府厅州县图志(清)洪亮吉10、15考辨2存舆地广记(北宋)欧阳忞2、13引用、考辨3存鄯城县志未明2考辨1未知西宁卫志(明)刘敏宽、龙膺2引用、考辨2已佚有王继光教授辑佚本满洲源流考(清)官修17考辨1存钦定皇舆西域图志(清)官修6、7、8、10、11、14承袭、引用、考辨7存回疆通志(清)和宁11引用1存三州辑略(清)和宁1、7、8、10承袭8存俞氏自序中有松氏《三州辑览》不知是否为俞氏之误。陕西通志(清)刘於义、沈青崖1承袭1存甘肃通志(清)许容1、2、3、4、5、6承袭8存四川通志(清)常明修、杨芳灿纂16引用1存重修肃州新志(清)黄文炜6承袭、引用1存西域番国志(明)陈诚7引用、考辨2存俞浩书中作《番域录》下提陈氏,当为《西域番国志》而非《薄海番域录》五印度志未明16引用4未知所在语句言:“英吉黎五印度志”,或为英吉利著作。

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注69707172737475767778798081828384史部地理类滇志(明)刘文征16引用1存滇系(清)师范16引用2存凉州府志未明2考辨2未知不知是否为清张澍《凉州府志备考》西宁图说未明9引用1未知皇朝外藩图跋(清)董祐诚7引用、考辨1未知《西域考古录》中作董氏《外藩图说》西招图志(清)松筠14考辨2存松筠有《西藏图说》,一名《随缘载笔》,又名《西招五种》。另有《西招图略》,松筠纂,或为此书。西戎地形图训(清)彭文襄10考辨1未知水经注(北魏)郦道元1、2、3、4、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16承袭、引用、考辨131存《水经注笺刊误》《水经注图说》西域水道记(清)徐松6、7、10、11、12、13、9、10引用、考辨19存河源录未明18考辨1未知不知是否为序言中万氏之《河源汇考》水地记(清)戴震16引用、考辨2存洛阳伽蓝记(北魏)杨炫之2、7、13、14、15引用、考辨12存长春真人西游记(元)李志常7、9、10、17引用、考辨8存沙州记(南宋)段国2考辨3存岭北纪行(金)张德辉7考辨1存使元行记(金)乌古孙8、10考辨、引用4存《西域考古录》中亦《使蒙古记》之称,不知是否都为《北使记》不规范称法。

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注858687888990919293949596979899100101102史部地理类西使记(元)刘郁7、8、10引用3存经行记(唐)杜环9引用、考辨1已佚原书作“杜环行程记”西游录(元)耶律楚材10、11、15引用、考辨15存张匡邺行记(后晋)张匡邺14考辨1存藏行纪程(清)杜昌丁16引用1存序言中作《藏行日记》使吐蕃记(唐)刘元鼎1引用1未知喀尔喀使记未明自序承袭1未知序言中提为札氏之《喀尔喀使记》奉使俄罗斯记(清)张鹏翮18引用1未知序言中作图氏之《使俄罗斯记》,正文中作“伍弥泰《使俄罗斯记》”西域闻见录(清)七十一6、7、8、10、12、13、14、15、18引用、考辨15存西北域记(清)谢济世2、9、10、15、16引用6存五边纪略未明7考辨1未知五边图说未明5引用1未知佛国记(东晋)法显7、11、14、15引用、考辨5存大唐西域记(唐)玄奘、辩机6、7、9、10、11、12、14、15、16、17引用、考辨40存坤舆图说(清)南怀仁,比利时人18考辨1存异域录(清)图理琛18考辨1存海录(清)谢清高10考辨1今佚海国图志(清)魏源10考辨1存

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注103104105106107108109110111112113114115116117118119史部职官类唐六典(唐)李林甫11考辨1存政书类通典(唐)杜佑1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17引用、考辨65存唐会要(北宋)王溥9、11引用、考辨5存明会典(明)官修7、18考辨4存文献通考(南宋)马端临14考辨1存皇清通考未明18考辨1存钦定续通典(清)嵇璜、刘墉2引用2存元朝典故编年考(清)孙承泽7引用1存子部类杂家类池北偶谈(清)王士祯7引用1存仁恕堂笔记(清)黎士弘4引用1存特健药斋随笔(清)俞方谷6引用1未知春明偶录阙疑16考辨1存阅微草堂笔记(清)纪昀7、8、10、13引用11存外译存考(清)叶圭绶2、9、10、15、16引用、考辨6未知读史八纮存考(清)叶圭绶16引用、考辨1未知戎幕随笔(清)谢济世9、11、12引用4佚元明事类纪要未明9引用1未知清姚之姻有《元明事类钞》,但检索《元明事类纪要》中关键词,《元明事类钞》中皆无,不知是否为一书

序号部类书名作者卷数分布(卷)使用方式使用次数存佚情况备注120121122123124125126127128129130131132133134135136137138子部类杂家类颜氏家训(北齐)颜之推17引用、考辨1存121淮南子(西汉)刘安4考辨1存类书类太平御览(北宋)李昉等14承袭1存册府元龟(北宋)王钦若、杨亿等11考辨1存古今图书集成(清)陈梦雷、蒋廷锡11考辨1存唐国史补(唐)李肇8考辨1存山海经(先秦)佚名16引用、考辨2存神异经(西汉)东方朔18引用1存穆天子传(晋)郭璞16引用、考辨2存续齐谐记(南朝梁)吴均18考辨1存述异记(南朝齐)祖冲之17考辨1存释家类法苑珠林(唐)道世17考辨1存弘明集(南朝梁)僧佑17考辨1存法正宗记(北宋)契嵩17引用1存感通记(唐)道宣17引用1存一切经音义(唐)慧琳14引用、考辨1存翻译名义集(南宋)法云编14引用1存集部类苏天爵文集(元)苏天爵5、18考辨2存查恂叔集(清)查礼16引用1存

从表1内容来看,《西域考古录》的史料来源广博,经、史、子、集无所不包。同时,还呈现诸多特征:

首先,史料来源选取有所倚重,主要来源除正史类文献外,尚有编年类文献中的《资治通鉴》、《通鉴注》,载记类中的《十六国春秋》,政书类中的《通典》,地理类中的《元和郡县志》、《太平寰宇记》、《读史方舆纪要》、《一统志》、《西域图志》、《水经注》、《西域水道记》、《长春真人西游记》、《西游录》、《西域释地》、《西域闻见录》、《大唐西域记》、《洛阳伽蓝记》等,这些文献在《西域考古录》中出现频率相对较高,并呈现出一定的特点,如:正史类文献以及《水经注》、《通典》等文献在《西域考古录》十八卷中的应用几乎贯穿始终。而《元和郡县志》、《太平寰宇记》、《资治通鉴》以及《一统志》、《读史方舆纪要》、《十六国春秋》则仅在卷十之前出现频率较高,卷十一至卷十八几乎不再出现。而《洛阳伽蓝记》、《大唐西域记》、《西域水道记》、《西域释地》、《西域闻见录》、《西游录》、《长春真人西游记》等文献则或于卷六、卷七,或与卷十之后方始出现。并且这一类文献只是相对出现频率较高,他们同其他众多时人著述共同构成了《西域考古录》后半部分的来源,主次并不是特别明显。

这些主要来源之所以呈现出上述分布特点,主要与《西域考古录》内容分布相关,该书前五卷兰、西、凉、甘、肃五州,历代文献清楚、材料翔实,故俞浩主要采用其中文献作为主要来源。而第六卷之后内容则涉及新疆、西藏、蒙古三地,这三地历史上与中原关系时断时续,而资料亦相对较少,且缺乏延续性,因此俞浩更多参诸时人著述,并且不以一家为准,而是博采众家之作,相互印证。在这“众家”中,有作者亲历西域并经过实地考察之作,如:《钦定西域图志》、徐氏之《西域水道记》、《西域传补注》,祁氏之《西域释地》、《西陲要略》,图氏之《使俄罗斯记》,杜氏之《藏行日记》等;此外还有作者并未亲历西域,但同样产生了很大影响的作品,如:魏源《海国图志》、《圣武记》等;由此可见,俞浩在作《西域考古录》时虽力求史料的广、博,但在文献的选取上亦有求良、求精、求实的原则。

其次,除主要来源外,《西域考古录》中还有一类为来自其兄弟、友人之作,如:《外译存考》、《读史八纮存考》,来源于其友人叶圭绶。《特健药斋随笔》则来自其弟俞方谷。至于《大积石山考》、《楼兰故城考》等,据文意,当为作者自己所撰。据此可见,身为一介秀才的俞浩,之所以能够博览群书,并非仅靠一己之力,这与他同友人之间相互交往、交流是密不可分的。正如叶圭绶在《西域考古录》书前序中所言:“互观未见之书,共证异同之见。”也正是这种书籍与思想的交流,才使得俞浩能够充分利用当时各方资源,尽最大可能地搜集资料,最终完成这部以众多典籍为基础的西域史地研究之作。

再次,除上述作者直接提到或注明出处的史料来源之外,尚有一种文献,它们被作者参考、征引,但却始终未提及其出处。如《甘肃通志》、《尚书古文疏证》、《水经注集释订讹》、《玉海》、《陕西通志》等书,试举一例,见表2:

表2:《西域考古录》史源对比表

此部分史实在《新唐书》卷一○七出现,作者似经过核实后,直接承袭自《玉海》,俞浩这种应用方式多处均有见及。 除了上述诸书外,尚有序言中出现,而在正文中并未提及的文献,如:《乌鲁木齐赋》、《喀尔喀使记》等,这些应皆为作者所参考,但并未直接引用之书。从此类文献特点可见,俞浩所参考典籍,实际远远超过书中所见诸书,其中未提及的文献应当还有很多,其中应包括诸多佛典、图说、史书、方志、别集等。

最后,俞浩在史料的选取上,经部、集部参考较少,且所选取文献亦与史地相关。如《尚书·禹贡》,是我国古代文献中较古老的具有地理观念的著作,共列九州,其中“雍州之域”即较多涉及青海、甘肃境内山脉、河流情况。而集部类文集的作者苏天爵、查礼亦为名家,苏天爵被誉为 “一代文献之寄”,曾三度供职史馆,参与纂修《武宗实录》、《文宗实录》及《经世大典》等典籍。 综上可见,《西域考古录》来源虽然多样,但却并不杂乱。通过对这些史料来源的分析,不仅可发现古人广阅群书、扎实基础、厚积薄发的治学态度,亦可通过对其史料来源的主次详略剖析,一见当时学者治学门径。

二、史料的运用

俞浩《西域考古录》来源众多,方式多样,既有直接从他书中采摘而来的书,又有经过作者翻检考证的资料,有注明书名出处的文献,亦有仅引述其内容而不提书名的文献。因此,厘清该书如何应用众多来源,对合理利用该书很重要。该书在应用众多史料过程中主要有两种方式:

一、直接承袭。即承袭其内容、体例,并进行多书综合,文字略作改动。这种方式在前六卷中应用较多,主要应用于沿革、山川、河流及城池的介绍中。其中关于沿革部分的介绍,主要承袭自《元和郡县志》、《太平寰宇记》、《资治通鉴》等书。如:卷一,开头沿革部分五十余字皆来自《元和郡县志》卷三九。卷二,沿革部分开头三百余字亦几乎皆来自《元和郡县志》卷三九。卷四,开头四十余字皆来自《太平寰宇记》卷一五二。卷五,开头二百余字皆来自《元和郡县志》卷四○,文字几无变动。而其余关于沿革部分的内容,主要综合自《资治通鉴》、《读史方舆纪要》、《明一统志》、《大清一统志》、《玉海》等书,其中亦有作者叙述语言;关于山川、河流城池部分的介绍,主要承袭自《读史方舆纪要》,间有综合《元和郡县图志》、《太平寰宇记》、《甘肃通志》等书。在此六卷中,大部分山川、河流、城池的介绍,内容及顺序皆相似于《读史方舆纪要》,不同处有些亦可从《元和郡县志》、《甘肃通志》、《太平寰宇记》中找到相同内容,而有些则应采自其他史料。试举典型事例一处,见表3:

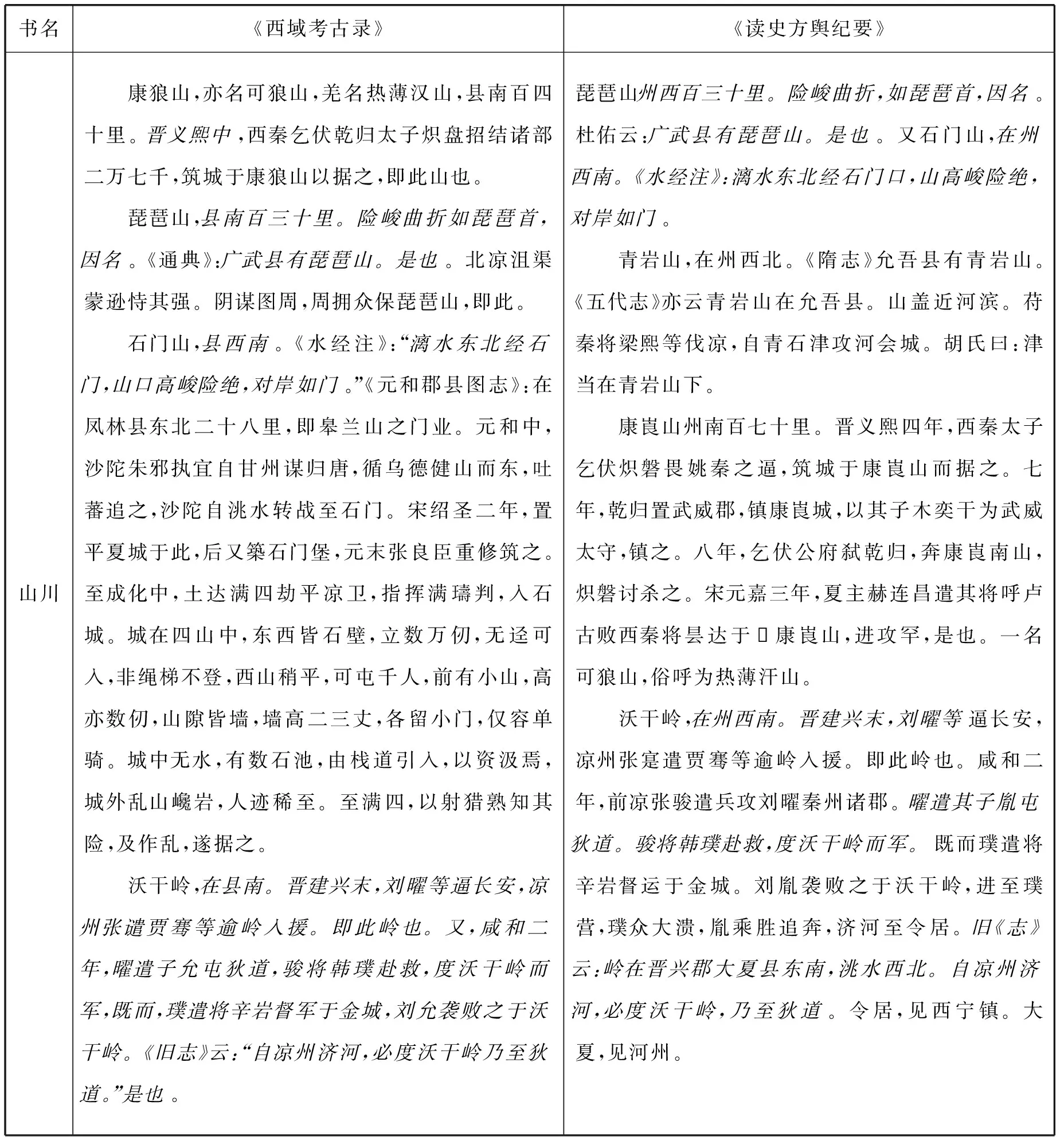

表3:《西域考古录》史源运用对比表

在此表中,《西域考古录》斜体字部分内容皆同于《读史方舆纪要》斜体字部分,明显可看出俞浩对顾祖禹《读史方舆纪要》内容上的承袭。而表中《西域考古录》书中的非斜体字部分主要是康狼山条内容及石门山中标明的引用《元和郡县志》中的内容。而对康狼山条,据笔者比勘,此条中,除“晋义熙中”四字外,其余五十五字皆来源于《元和郡县志》卷三十九。由此可见,表中《西域考古录》此部分内容为俞浩综合自《读史方舆纪要》及《元和郡县志》两书,而《读史方舆纪要》则是俞浩主要参考资料,无论是在内容上,还是在叙述体例、方式上,甚至所叙述的各山也集中在一处,只是顺序略有变动。

进入卷七之后,内容开始涉及新疆、西藏、蒙古三地。传统史料已难以企及,取而代之的是各家时人著述,虽大多为到过西域的实地考察之作。但此地历时两千年,与中原关系时断时续,有些史实众说纷纭。因而,在这几卷的应用中,直接承袭的方式几乎很少出现,取而代之的是参考诸家典籍,综合其说,考辨其史。

二、考辨史实。即参考诸家典籍、图说,进行史实考证,纠正谬误。这种方式是《西域考古录》史料应用的主要方式,每卷都有应用,卷七之后比重尤其大,主要应用于该书考辨部分。在考辨过程中,前六卷俞浩主要参考各正史类文献,以及《水经注》、《水经注集释》、《通鉴注》、《通典》、《十六国春秋》、《纪略》等传统史料,同时兼及各府州县志、方志舆图。而卷七之后,则博采众家典籍,传统史料与时人著述兼用,尽其所能,务求完备。在应用过程中,俞浩对各家典籍或直列书名,点明其观点,或直言考证某书、某图,或谈及姓氏,提其说法,纠其谬误,细心考证,务必求实。正如其同乡朱锦琮为其序中所言:“虽《水经注》、《一统志》、《元史》,亦刊其谬,道里无差;虽说部如《西游记》,亦取其长,遍该缃素,实事求是。”

俞浩这种尽其所能、务求其实的态度,在《西域考古录》十八卷中随处皆有体现。如对某一史实的考证,不仅以众多书籍进行互证,即便是同一书,也尽量寻求多种版本,多种相关书籍进行考证。如:《水经注》一书,既参考了宋版《水经注》,又参考赵一清《水经注笺刊误》、董祐诚《水经图说》及《水经注集释》等书,而《资治通鉴》不仅用及《通鉴注》还兼参考《通鉴考异》。《元和郡县志》亦提及今本《元和记》,《地形志》提及今本《地形志》。同时,俞浩在考证中注重图文并用,在对某一史实进行考证时,不仅证之以书,同时要考之于图,如“考之方志舆图”、“与今日大河经流图志考之”、“今以图志校之”、“诸图志皆不知有……”等文字于考证中多处见及,更兼其采及《西域图经》《西域图志》《西招图记》等书,使其考证有理有据,并可见及古人作学问踏实之处。

《西域考古录》在对史料应用上的这两种方式,以及其对待史料文献的态度,充分显示了俞浩作此书过程中并不是简单意义上的抄撮他书,而是取舍有致,重点突出,详加考证,尽其所能为后人留下准确详实的资料。在选取史料时,不仅注重史料来源的可靠性,更是广泛采取当时经过实地考察的时人著述。而在对众多文献的考辨过程中,也确实体现了其纠谬误的“初志”。不仅析疑的精神使后人在对相关文献的阅读中有所疑有所信,其考辨的结果亦使后人获益匪浅。当然,该书确实存在有引述不严谨之处。如:《西域考古录》卷五中记载:“白亭海,在州东北四十里,一名会水,以众水所会,故曰会水。以北有白亭,故曰白亭海,方俗之闲,河北得水,便名为河,塞外有水,便名为海。”据笔者比勘,这些文字应完全承袭自《元和郡县志》卷四十,但在承袭过程中,俞浩却将《元和郡县志》原文中的“百四十里”误作了“四十里”,这实在是一个很大的失误。但若因此而否定全书,未免有失公允,正如沈云龙先生在《耘农七十文存中》所说:“谓‘是书改古说以就己,最为驳杂’,并误俞氏为海宁人,是否如所论评,则尚有待留心西域考古者进一步之研究,似未便以此即可抹杀其全书之价值也。”*沈云龙:《耘农七十文存》,台北:文海出版社,1981年,第719~720页。

事实上,俞浩对文献的这种承袭方式,古人多有用及,笔者在比勘过程中即发现俞浩所采文献之间亦有承袭关系,如:《明一统志》对《元和郡县志》、《太平寰宇记》有所承袭,《读史方舆纪要》对上述三书皆有承袭,而《甘肃通志》则大部分承袭自《读史方舆纪要》,俞浩则兼及上述诸书。可见,搬旧砖、和新泥、盖新房,亦是古人做学问的一种方式,何况俞浩在“校订诸籍,总撮前闻,鳃思其迹,堂鞳其文”的过程中皓首穷经,翻阅诸多典籍,以私人之力对众多典籍进行核对、考证,纠谬,并时时不忘论及此域边防之重,其功力亦可见及。若因其瑕疵而无视此书价值,不仅有负古人心血,亦是对历史所遗留财富的一种浪费。因此,应对该书文本做出正确评价,发现其价值,去粗存精,合理利用该书,亦对后人有良多助益。

The historical sources andapplicationofTheHistoricalLiteratureandTextualResearchoftheWesternRegions

Si Yanhua

Yu Hao mastered a great deal of historical and geographic data about the Western Regions, and kept objective attitude when applicated them,these made up a key reason thatTheHistoricalLiteratureandTextualResearchoftheWesternRegionscan be written and spread, though he has never been to the Western Regions.Using the four part classification method, more than 140 historical materials in the book can be classified by confucian classics, history, philosophy and literature. Through analyzing the historical sources and application ofTheHistoricalLiteratureandTextualResearchoftheWesternRegions,a learned and rigorous scholar would be recurred.

TheHistoricalLiteratureandTextualResearchoftheWesternRegions; Source of Historical data;Application of Historical data

*本文系新疆维吾尔自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地新疆师范大学西域文史研究中心资助项目“《西域考古录》整理与研究”(XJEDU040214C01)成果之一。

新疆医科大学图书馆)