基于省域面板数据的中国城镇化与土地集约利用动态关系研究

2016-06-04蔡俊项锦雯董斌

蔡俊+项锦雯+董斌

摘要:以2000—2014年省域面板数据为基础,测度了城镇化发展水平与土地集约利用水平,综合应用协整分析、因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等动态计量经济模型,分析了两者的全面动态波动效应。研究结果表明:两者存在较稳定的长期均衡关系,存在长期单向因果关系,城镇化的推进引领土地集约利用程度持续提高,城镇化程度越高的地区长期单向因果关系越显著。城镇化的冲击对土地集约利用产生显著影响,同时,城镇化程度越高的地区冲击效应越显著;但土地集约利用对城镇化的促进作用相对较弱,城镇化程度相对高的地区促进作用也相对较大。未来政策的启示:东部地区,推进城镇化与土地集约模式应双轮齐驱,高效互动,共同推进两个系统向更高层次协调状态发展。中西部地区,坚持推进城镇化为先导,土地集约利用举措为辅,实现高效高质城镇化引领土地集约利用程度共同提升,同时,完善土地集约利用的长效机制以促进城镇化水平质量的切实提高。

关键词:土地集约利用;城镇化;面板数据

中图分类号:F205 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2016)03-0019-009

中国城镇化与土地利用两大系统的发展关系国计民生,其重要性无可置疑。自2000年以来的15年,中国城镇化加速发展,由2000年的23.34%发展到2014年的57.88%,增长达56.2%,年均增长3%。伴随着城镇化与经济发展的高速推进,我国的城镇建设用地规模也迅猛扩张,由2000年的40570.1平方公里扩张到2014年的88790.7平方公里(含城市与建制镇建成区面积),增长达188.6%,年均增长7.9%。按照两者这样相互增长趋势,到2030年,预计中国城镇化率达约70%,将需要新增加约10485平方公里的建设用地,这显然与18亿耕地红线及保持省域范围内建设用地总量动态平衡政策相矛盾。各地区的城镇化发展水平处于不同阶段,资源禀赋条件各异,城镇化与土地集约利用协调发展的推进路径必然不同。探究土地供给途径与集约利用模式以保障下一波的城镇化发展成为国家及地方政府各级层面不可回避的热点问题。

很多学者围绕两者的相互影响关系展开了广泛研究,分类来看主要从三个方面开展研究,第一方面的研究集中于城镇化对土地利用的影响,有正向影响的结论:增强城市土地的投入与产出效应[1],促使土地财政是地方政府收入的主要来源[2],也有负向影响的观点:造成耕地压力及土地没有达到集约利用[3],导致的土地财政城镇化会增加地方政府的债务风险[4],引起土地利用冲突[5],产生生态安全和失地农民的社会安全问题[6][7]。第二方面的研究主要是土地利用对城镇化的影响:全国城市存量土地进一步推进城镇化有很大空间[8];土地调控政策可以协调快速城镇化发展时期的经济发展保障、生态和谐与社会安定[9];土地资源优化配置可推进城镇化[10];特大城市可以不安排新增建设用地倒逼土地存量挖潜推进城镇化[11];“紧凑式发展”、“精明增长”、“内填式开发”、“集约式发展”,其核心思想是通过现有土地的集约节约及有效利用实现城市边界的理性扩张[12];城镇化也将会进入受土地资源约束发展的阶段[13]。第三方面的研究主要是两者相互影响关系:郑华伟等(2011)指出城镇化与土地集约利用之间存在长期均衡关系,但在短期内却存在失衡的问题[14];张惠(2015)指出我国超大型城市的城镇化与城市土地集约利用耦合协调发展处于高水平阶段,其他处于磨合状态。[15]

以上这些研究成果对解释城镇化和土地集约利用两系统之间的互动关系作出了重要贡献,但论及对土地利用的影响时,其中大部分是针对某一特定土地利用效应的研究,较少系统整体分析土地经济社会环境综合效应;并且,着眼于全国范围及分区域的比较分析两者动态关系的研究更是少见。由于城镇化进程是渐进式的,带来土地利用系统的影响是全方位的,因此,从经济社会环境综合效应测算土地集约度是有必要的。同时,各地区的社会经济与资源禀赋等条件不一致,势必影响两者的协调进程与推进路径,因此从时序与空间尺度分析两者动态关系非常必要,为制定区域差别化政策提供理论支撑。

一、中国城镇土地集约利用水平的测度与城镇化现状

(一)数据来源与处理

城镇总人口与常住人口数据来源于《中国统计年鉴(1999—2015)》;城镇建成区用地面积由城市建成区用地面积加上建制镇建成区用地面积,城市建成区用地面积数据来源于《中国统计年鉴(1999—2015)》,建制镇建成区用地面积来源于《中国城乡建设统计年鉴(1999—2015)》;其他相关指标数据均来源于《中国统计年鉴(1999—2015)》、《中国城市统计年鉴(1999—2015)》等,部分数据来源于各地区对应年份统计年鉴。同时,涉及价格的指标数据均以1999年为基期年,参照当年CPI修正为可比价。

研究期设定为2000—2014年,研究对象为全国30省市区(不含港澳台及西藏)的城镇范围,因西藏数据不全,本研究不含西藏地区。将全国30省市区划分为东、中与西部地区三大区域[16],比对三大区域的差异,探究城镇化与土地集约利用两者变化规律。

(二)城镇土地集约利用水平的测度

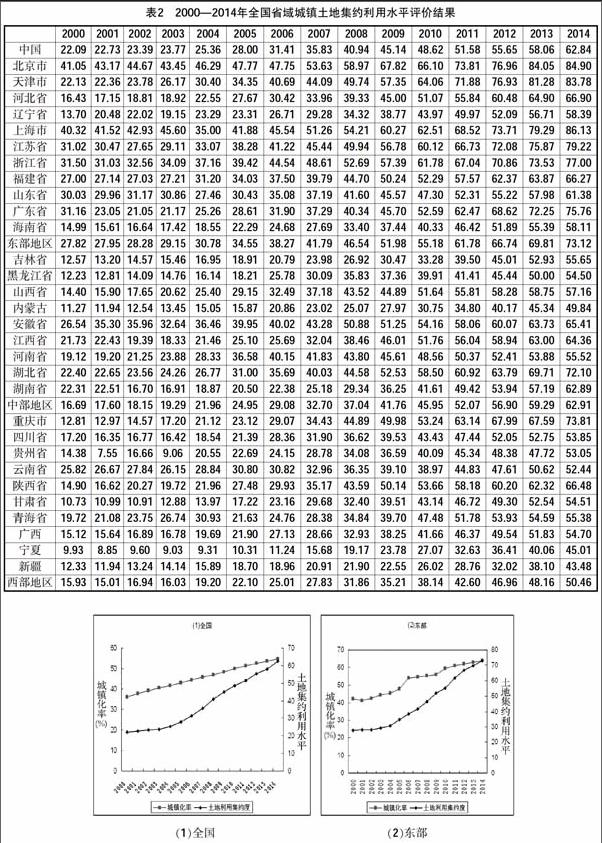

依据土地集约利用的影响因素,在借鉴已有成果的基础上,从经济效益、社会效益与环境效应三个方面构建土地集约利用评价指标体系[17],具体指标包括地均固定资产投资、地均GDP、地均财政收入、城镇居民人均可支配收入、地均第二 三产业从业人员、地均社会消费品零售额、工业固废综合利用率、工业废水排放达标率和建成区绿地覆盖率。采用特尔菲法确定指标权重,运用多因素评价模型综合评价土地集约利用情况,进而得到土地集约利用水平(表1、2)。

(三)中国城镇化现状

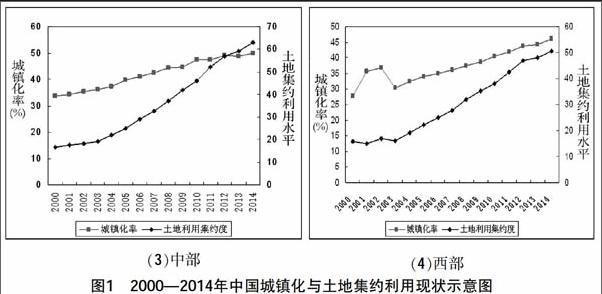

当前学术界关于城镇化水平的度量方法尚未完全达成一致[18],城镇化有力地吸引了生产要素向城镇聚集,农村人口不断向城镇转移,城镇承接了大量的农村富余劳动力,农村劳动力从事职业向城镇二、三产业转移,居住地点向城镇的迁移,工作与生活方式随之城镇化,所以本研究以城镇常住人口与总人口之比来度量城镇化水平。这也与一些学者及国家统计局口径一致。统计结果见下图1:(1)—(4)。