契合地貌的混合式养老产业园区规划探索

——江西昌西健康养老养生产业园规划设计

2016-06-01涂慧君TuHuijunLiYan

■ 涂慧君 Tu Huijun 李 妍 Li Yan

契合地貌的混合式养老产业园区规划探索

——江西昌西健康养老养生产业园规划设计

■ 涂慧君 Tu Huijun 李 妍 Li Yan

混合式养老产业园区的概念主要体现在两个方面:多代际人群的多龄化使用者混合和养老与其他产业的功能混合。由于混合式养老产业园区多选址在郊区,保护生态,契合地貌是规划中又一值得探讨的话题。江西昌西健康养老养生产业园的设计实践从契合地貌出发,尊重保护郊区原有生态植被,从中华哲学智慧中汲取养分,紧扣养老养生题意,开创养老设施级联支撑系统,将立体化养老养生模式纳入在规划设计之中。

混合式养老产业园;契合地貌;设施级联

1 研究背景

1.1 概念提出

我国老龄化的形势逐渐严峻,国家统计局显示,2015年我国60岁以上老年人人口达到2.16亿,约占总人口的16.7%;预计到2050 年我国老年人人口数将达到4.34 亿,并将在之后保持占总人口的30%。在此老龄化问题日趋严重背景下,若在新建设用地上考虑养老主题,混合式养老园区是符合我国主流养老选择的居家养老的一种方式。

1.2 概念解读

混合式养老园区的混合主要体现在两个方面:其一是使用人群的混合,基于我国的传统文化特色,父母与子女的居住模式最受推崇的是“一碗汤”的距离,即“端一碗汤过去,还不会凉”。新华网官博就“父母和子女一起住好,还是分开住好?住多远,家庭幸福感最高”这一话题发起了调查,在3个选项中,83%选择“临近但不同住”,13%选择“住在一起”,4%选择“相聚较远”,如图1所示(来源:新华网)。不同年龄层次的群体混合居住,可以减少老年人在退休后社会角色缺失的情况下,产生心理上的孤独感和边缘化,满足了老年人渴望社会交往,共享生活环境的需求,相对于欧美“太阳城”仅仅以55岁以上老年人入住的“纯养老社区”模式[1],老年人和子女就近居住的多龄化养老园区,是在中国文化下比较人性化的居住模式。其二是园区功能的混合,由于新建养老产业园区多半建设在城郊用地,园区的开发不得不考虑对郊区城镇化的推动,而引入多种功能的混合园区模式,相比只有居住这一单一功能的居住区而言,更能支撑起园区未来有效的运作[2]。

1.3 项目解读

江西昌西健康养老养生产业园选址于江西省高安市大城镇,大城镇位于南昌市西部,拟建地点位于沪昆高铁以北,土地面积近333hm2。项目作为中国城镇化进程中的新兴小城镇的重要发展建设项目之一,主要服务南昌及其他异地居家养老人群。在该项目上,主要面临的问题具有典型性意义:其一,面对郊区建设用地,不可避免面对人工环境侵入和基地原有生态环境特别是良好绿化植被环境的矛盾。如何发挥基地原有生态环境资源优势,尽量少地破坏地形地貌,是规划中不可回避的问题。其二,针对混合养老园区这一中国特色的养老模式,如何在中国传统文化智慧中寻求形式答案,从而在哲学高度上为养老养生这一主题提供灵魂,也是一个需要探讨的命题。其三,人群和功能的混合在规划上如何布局。

图1 父母与子女居住模式意愿调查

图2 设计人员现场勘测照片

2 契合地貌——尊重利用郊区生态

人类对生态环境的长期干扰和破坏,使地球上的许多生态系统都发生了不同程度的破坏,生态环境的恶化是人类生存的共同问题,这使建筑师必须重新思考,如何处理建筑与自然的关系。本案基地位于郊区,原有生态环境良好,新建大型园区必然会对原有生态环境造成影响,如何协调两者之间的矛盾成为本案设计过程中不可回避的问题。

2.1 发现林地,保护地貌

方案设计人员多次现场踏勘基地(图2),搜集到了大量仅从图面上无法获得的第一手资料,发现基地地形多以缓坡丘陵为主,最大高差30m,最大坡度22.5°,基地地形起伏不大,不适宜建设的坡度所占比例较少,但基地北部以保护状况良好原生态密林为主,现存的3个水库水质清澈,灌溉从南至北延绵不绝,值得保留;基地中部丘陵顶部已经被开荒夷平种植花生,原生态树林仅在山坡呈环状布局;基地南部只有少数原生态林地保护良好;此外基地尚有大量农田及大型古树约12棵,是难得的珍贵资源(图3)。

在获得基地地形地貌详尽资料之后,设计人员认为不仅要重视对原始地形的保护,更要重视对原始地貌特别是原生态密林和水体的保护保留,这才是对生态环境的真正尊重。最终,确定了“保留植被茂盛的原生态密林+保留土地肥沃的农田+保留常年碧波的水系”的规划策略,这3样生态环境的保护,形成了顺其自然的规划基本框架(图4、5)。

2.2 聚落布局

聚落是中国民居建筑文化的重要组成部分,江西古村落顺应山地地形自由布局,充分体现了人们对自然的敬畏,同时紧密联系的建筑群是聚集心态的体现,有助于邻里间的交往和凝聚力和归属感的形成,聚落文化是极富亲情的文化[3]。那么在新园区的规划设计中,应该如何应对新建园区和原有的江西古村落图的关系?

图3 林地、农田、水系及荒地分布图

图4 现状地貌资源及可建设用地范围分布图

图5 夜景鸟瞰效果图

图6 建筑布局图

本案摈弃大城市和平地地形中大尺度大几何形的机械做法,采取聚落式的建筑布局,建筑根据山地形态随形就势,变化错动,从而形成丰富多样的空间(图6)。围绕一个中心空间组织建筑群是人类最早的聚落形态,参照这种聚落形态,每个建筑组团都设置一个“心”,这个“心”就是组团中心绿地,有农田,有老人活动交流的场所,尺度亲切,步行优先,不受机动车辆干扰(图7)。有机生长的聚落式组团布局,与山水田园环境更为契合,更与林地、农田、水系三者形成的规划框架不谋而合。建筑与环境阴阳相生,大量“灰空间”代入“你中有我,我中有你”道家天人合一的空间意向。

调研发现,基地曾经是古代陶瓷圣地,曾发掘出全国最多的元青花。建筑设计沿用传统赣派建筑元素,从“元青花”中提取色彩元素,延续并弘扬当地传统建筑的神韵和精粹,从而突出地域文化(图8)。

园区整体规划借鉴古村落布局方式,不破坏和干扰原有建筑肌理,顺应自然以求可持续的生存发展,自觉寻求现代建筑与地区文化真实的结合,这是传统聚落文化在当下建筑设计中的传承和发展。

2.3 节地道路

道路所占面积的最小化有利于对基地原有植被生态的侵占。传统的棋盘式道路模式占地23%,路网密度高,相较于传统的棋盘式道路模式,本案采取枝上生环节地道路系统,道路占地9%,枝上生环车行道路系统,双边利用提高道路效率,节约用地,减少了车道面积,增加了绿化和人行面积,适用于起伏的地形,有利于对原生态环境的保护,在中心区形成步行绿化户外交流环境,有利于老人活动的安全[4](图9)。

灵活的枝上生环道路模式节约了道路占地面积,提高了道路利用率,同时,道路依山就势,依水临绿,带来丰富的景观效果。

图7 “绿心”分布图

图8 建筑单体效果图

3 养老养生——汲取中华哲学智慧

3.1 本土道家文化

江西道教始终处于中国道教的重要位置,在中国的传统文化史上有着举足轻重的地位,道家思想的核心“天人合一”一直影响着我国古代的美学和建筑园林设计。经过对于本土养生文化的研究,我们发现了道家《内经图》。养生文化在我国的历史源远流长,其精髓浓缩于中华第一养生图——《内经图》中。《内经图》以山水画的形式暗喻丹道修炼中人器官的功能,不同身体部位的反应,以及不同修炼阶段的感受,阐述了培养真气,沟通任督,修性固命、返璞归真、使得生命永续的方法。利用《内经图》来进行城市建设古已有之,山西古城芮城境内的地貌和11座道观遗址与《内经图》完全吻合(图10)。另外一个神奇的案例是被称为江南第一风水村的浙江金华武义县郭洞长寿村,该村有2 000多口人,百岁以上的老人好多位,人均寿命85岁,该村的布局乃是一幅天然的道家《内经图》(图11)。研究发现,这幅中华第一养生图的形态,和前述基地顺其自然保留下来的基本规划框架非常相似。

3.2 契合地貌的规划框架与《内经图》有先天的对应关系

《内经图》与前述本案基地顺其自然保留下来的基本规划框架有着先天的对应关系,水系由北至南灌溉不绝,与《内经图》中的脊柱对应,根据地形地貌的不同,可将基地分为上、中、下3部分,恰好对应《内经图》中的上丹田、中丹田和下丹田,而可建设用地的范围也与《内经图》相关穴位恰好相对应,由此我们联想到参照《内经图》进行产业园的整体规划(图12)。江西昌西健康养老养生产业园脊轴空间,以生态湿地水街为骨架,对应《内经图》中人的脊椎,由南至北,布置有主入口广场、度假酒店、休闲娱乐中心,滨水商业街、体育中心、老年大学等。结合自然山体沿着尺度宜人、层次丰富、无障碍的生态景观水街步道,形成一幅缓缓展开的山水画卷,为融入山水之间的园区提供世俗的热闹场景(图13)。

从中华第一养生图中得到启发,坚持规划设计结合山势,适应环境,暗合《内经图》中阴阳五行的规律,以求传统、自然与现代建筑的和谐,达到“天人合一”的境界。规划设计以《内经图》“天人感应,道法自然”的思想为设计理念,体现中华道家养生文化中,“先天生后天,后天养先天;天人相应;顺则生人,逆则成仙”的养生和人居思想。

图9 节地道路系统图

图10 芮城与《内经图》的对应关系

图11 武义县郭洞村与《内经图》的对应关系

图12 地貌与《内经图》的对应关系及最终规划图

3.3 针灸式布局

建筑组团、建筑及景观的构图采用针灸式的布局方式,和《内经图》的各穴位一一对应。沿着脊轴由下而上分别布置有尾闾关、夹脊关、玉枕关,分别对应人体督脉中的三大关,疗养中心对应刻石儿童,喻示人的心神,需要静心修行;原始保护树林对应织女,喻示人的肺脏,主人之呼吸;养老产业对应铁牛耕地,产生元神之地。相关的穴位和功能,通过任督二脉循环成小周天,借此养生延年,紧扣《内经图》主题(图14)。

图13 水街效果图

图14 针灸式布局图

图15 CCRC社区简图

4 设施级联——立体化养老模式

4.1 立体化养老

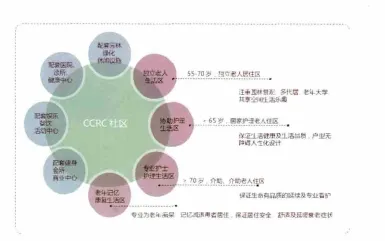

CCRC持续照料退休社区起源于美国教会创办的组织,至今已有100多年的历史,一向以其精细化的服务和运营方式等优势著称,这种模式细分不同老龄段的老年人养老居住需求,以其养老服务设施对整个老龄段老人全覆盖式服务[5](图15)。

园区规划在CCRC持续照料退休社区模式基础上,打造适宜中国国情的立体化养老模式,不仅仅面向全龄段老人的全方位需求,同时集康疗型养老、居家型养老、多代居养老、异地养老和农家休闲养老于一体,园区结合地形地貌与概念规划,康疗养老型紧靠最大的疗养中心,居家养老型和农家休闲养老结合园区原始生态林地及原有农田,异地型养老位于北部度假别墅区,结合园区原始生态山林水系,满足异地老人归隐山林的“季节性”和“候鸟式”养生养老需求。园区分为健康活跃老人社区、介护老人社区、介助老人社区(图16),规划园区根据江西省老龄化现状分析数据,分别布置为5∶5∶1居住比例,设计规划上述3种老人社区。

4.2 级联设施系统

由于各层级的居住用地规模、人口数量和老年人对不同需求的迫切程度不同,因而对社区养老服务设施进行各层级的配置有利于老年人的使用,增加其可达性,并且有利于提高资源的综合利用率。

全园区结合三期建设以及组团需求配备养老设施级联支撑系统,分为园区级、片区级、小区级以及社区级四级养老设施级联支撑层级[6]。东侧专业综合医院,为园区级服务支持系统,服务范围:整个园区,服务半径600m,片区级老人步行10min可达,面向园区周边区域;片区级提供高等医疗护理,常见病诊疗检查以及入户服务,为片区级服务支持系统,服务范围:整个片区,服务半径300m,街区级老人步行5min可达;小区级提供日间照料,满足送餐、家政等老人需求;社区级提供老人日常基础设施,为室外活动老人提供休憩娱乐小站,提供园区全方位、无障碍服务,将医疗、护理和支持协助性服务输送到园区各级各处及各家(图17)。

图16 园区立体化养老模式

图17 养老设施级联支撑系统

图18 农田、果园领养图

4.3 林地和农田成为产业支撑,同时建立基地与城市的联系

田园文化隶属于中国传统文化,是中国几千年“农本”文化的体现及升华,以“居”为核心,以山水田林为文化意境空间与载体。土地、田园是每一个中国人心中的根,“回家种田”也成为这个时代与都市喧嚣互补的归隐田园生活理想,规划中充分利用基地现有农田、树林、野生中草药,充分保留和整理,大力发展“开心农场”产业,遵循自然风光为主线,生态有机农业为主题的设计理念(图18)。园区规划开创了林地和农田的领养模式,并将之打造成为园区的产业支撑,经济创收支持园区的运作,林地、农田的领养不仅仅服务于园区住户,推动原住民积极主动地参与,同时,更吸引南昌及周边人群来此休闲度假,提供亲子体验、参与种植以及亲近自然的机会,建立起基地与城市的联系,达到景观生态、观光旅游和经济效益三者的结合。

5 结语

我国快速老龄化,老年人人口规模增长给社会各个层面都带来巨大影响。其中,养老模式问题与老年居住问题必将成为未来面临的难题之一[7]。相对于老人公寓、“亲和源”、“太阳城”等纯老人居住模式,多代际居住的混合式养老产业园区的开发更适合以“家庭”为核心的中华传统文化,而对于这种养老模式需要解决的核心问题,在江西昌西健康养老养生产业园的实践设计中进行了尝试。

首先园区规划设计关注了现有良好生态环境与人工环境侵入的矛盾,保留保护原有地貌,采用建筑聚落式布局,以对环境的最小改变为目的将建筑群落融入自然,设计策略紧扣当前保护生态环境的时代发展主题,同时尊重传统聚落文化,使两者完美结合;其次从中华传统哲学智慧中汲取养分,参照道家《内经图》的整体规划框架契合地貌,巧妙地将传统道家养生文化与现代规划建筑设计方式和谐地结合起来,达到“天人合一”的境界,这是对传统道家养生文化的尊重和发扬,也是对当代规划建筑设计的一次新的尝试;最后,构建立体化的新型养老模式,配备养老设施级联支撑系统,发展林地农田领养产业,多种功能在园区碰撞融合,为满足老年人生理和心理的双重需求,对多内容、多元化的立体养老模式进行了探索(图19)。

既远离城市拥挤喧嚣又不被孤独圈养,在良好郊区生态环境养老也许就应该是这样一幅画面,呼三五好友,携儿女亲朋,含饴弄孙,游走田间水面,庭前植果蔬,庭后栽桑麻,得天地精华,享人间美味,自得“采菊东篱下,悠然现南山”(图20)。

图19 总平面图

图20 日景鸟瞰效果图

[1]姚栋.当代国际城市老人居住问题研究[M].东南大学出版社,2007.

[2]凤凰空间北京事业部的国际采编团队.夕阳无限:世界当代养老院与老年公寓设计[M].江苏:江苏人民出版社,2013.

[3]陈紫兰.传统聚落形态研究[J].南方建筑,1998(3).

[4]李霜.新型混合养老社区规划设计探究[D].上海:同济大学, 2014.

[5]李卿曦.从CCRC开发模式看中国未来养老地产的复合形态及其技术要求[J].工程建设与设计,2012(08):20-23.

[6]美国建筑师学会.老年公寓和养老院设计指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[7]蔡红.中国城市老年社区的空间与环境[J].建筑师,2003(4):21.

The Research on the Planning of Mixed Pension Industrial Park which fit the Landforms --Planning Design of Pension and Health Industrial Park in Changxi, Jiangxi

The concept of mixed pension industrial park is mainly ref l ected in two aspects, the multi-age users' mixing of multi-generation population and the functions’ mixing of pension industry and other industries. Because the mixed pension industrial park is usually located in the suburbs, ecological protection and f i tting the landforms become a topic worthy of discussion. Started from f i tting the landforms, the practice design of pension and health industrial park in Jiangxi respected and protected the original ecological vegetation in the suburbs, learned from the wisdom of Chinese philosophy, closely linked to the pension and health problems, created the facilities cascade support system for the elderly, at the same time, the three-dimensional pension and health pattern is included in the planning design.

mixed pension industrial park, f i t the landforms, facilities cascade

2015-12-20)

国家自然科学基金项目,编号:51108318/51578380。

涂慧君,同济大学建筑与城市规划学院副教授;李妍,同济大学建筑与城市规划学院2013级硕士研究生。