几根线条为什么能卖几个亿天价绘画的秘密

2016-05-30廖廖

廖廖

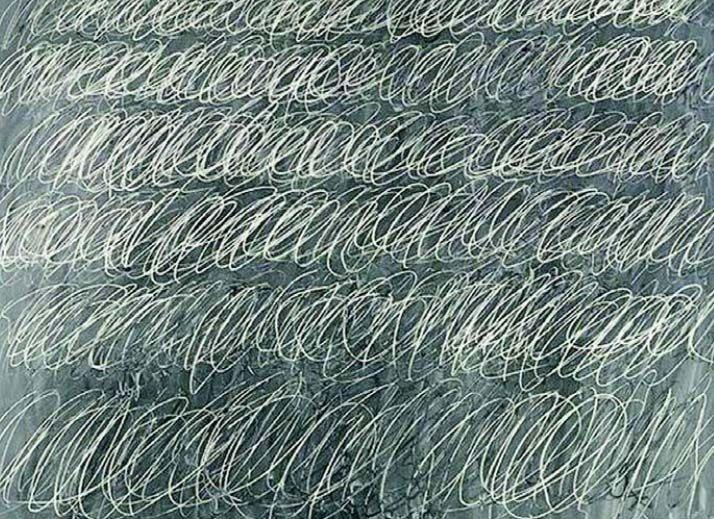

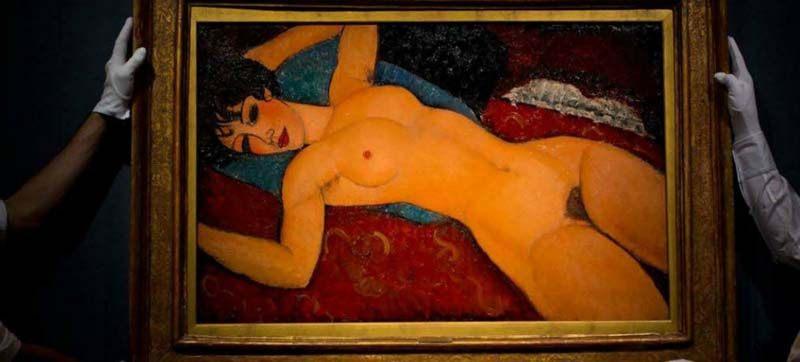

每当拍卖场上出现“天价艺术品”,总有两样东西如影随形:现场即时爆发的掌声和随后而至的大众的嘲笑声。前不久中国藏家花10亿买下的莫迪里阿尼的《裸女》、苏富比拍卖会上拍出了4.5亿的汤伯利的“黑板涂鸦”,也照例引来大众与媒体的一片质疑与嘲笑——一个变形的女人、几根乱涂的线条,价值怎么能数以亿计?当然,对于已经丰收的卖家、藏家和拍卖行来说,这些杂音无非是“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”。

一件天价艺术品的诞生,背后可能有几种原因:私人资本运作的牟利、新兴阶层争夺艺术的话语权、强势国家的力量象征。面对天价作品,我们首先要明白:艺术品的价值并不等于市场价格。艺术品的价值也并不是永恒和绝对的,往往取决于书写艺术史的权力之手。我们也要知道,一件天价作品的市场价可能并不“纯粹”,但是每一件天价作品在艺术史上都有着崇高的地位——除了嘲笑与质疑之外,倘若我们能够拨开迷雾看清一件天价艺术品在资本市场上的来龙去脉,看清一件天价艺术品在在艺术史上的前世今生,也许能在嘲笑之余收获更多。

藏家的资本游戏

一幅天价画的诞生,常常是大藏家的资本游戏。藏家把一件作品抬到“天价”,拉升同一个艺术家甚至同一个流派的其他作品的价格,从中获利。

一个简单例子。2007年5月,安迪·沃霍尔的《燃烧的绿车Ⅰ》在佳士得拍卖行拍出创个人纪录的7170万美元,而之前沃霍尔的最高纪录是1740万美元的《毛泽东头像》。《纽约时报》推测沃霍尔的新纪录的创造者是香港地产商、股坛狙击手、女明星最佳情人、大藏家刘銮雄。英国艺术部长的艺术市场顾问戈弗雷·巴克推测,刘銮雄之所以把沃霍尔的最高拍卖纪录抬升了4倍,是为了把沃霍尔作品的市场价抬上一个新台阶。刘銮雄喜欢以“THE ONE”向女明星表白,有时包下整版报纸刊出“THE ONE”的字样来祝贺女明星生日,有时以“THE ONE”命名一栋大厦向旧爱示意。但是《燃烧的绿车Ⅰ》显然不是刘銮雄的沃霍尔藏品中的“THE ONE”。如果刘銮雄有5—10幅沃霍尔的重要作品,那么他刷新的最高纪录将会让他的每一幅藏品都增值1500万—3000万美元,如此一来,藏家手头的其他沃霍尔作品的增值将远远超过他花在《燃烧的绿车Ⅰ》上的7170万美元。换句话说,这幅破纪录的《燃烧的绿车Ⅰ》等于白捡。

一件天价作品除了直接拉升艺术家的整体市场价之外,藏家通过高调买入天价艺术品,也抬升了自己在艺术收藏界的地位与影响力,以大藏家的身份更加容易以便宜的价格从画廊或艺术家工作室拿到好作品。

除了利之外,当然还有名。新媒体时代,铺天盖地的关于天价艺术品的报道,也抬升了收藏家的社会地位与声望,这也是天价艺术品的附加价值之一。“名利双收”正是今天的各种新贵和老钱热衷于不断地把艺术品抬升到破纪录天价的缘故。

新贵的艺术话语权

除了私人藏家的名利双收之外,天价作品有时候也是一个阶层争夺艺术的话语权的结果。在明代中晚期,文徵明、仇英等当代大咖的作品售价远高于很多元代的画家。民国时期,很多新派画家的作品售价高于前朝的“清六家”的经典之作。还在不断创作的时人作品远比古画更贵,这显然不符合市场原理。这是崛起的新兴阶层通过抬升新兴画派来标榜自身的文化身份的结果。

我们可以看一组更详细的数据。19世纪的工业革命中崛起的欧洲工商界,与作为旧势力代表的贵族王室在政治上的冲突,同样延伸到艺术界。作为旧势力的贵族王室怀着傲慢而失落的复杂心情怀念逝去的旧时代,端着高傲的姿态来蔑视新时代。而那些钢铁大王、棉花商人、造船巨子和铁路大亨,他们抛弃了旧势力代表的贵族品位,把与他们同一时代的艺术家的价格抬高到远超中世纪和文艺复兴经典大师的地位,中产阶级与商界巨子以此来彰显新兴阶层的文化价值与艺术话语权。

工业大亨们对于旧贵族的传统理想审美毫无兴趣,文艺复兴的提香、拉斐尔等大师对新贵们毫无吸引力。在1886年和1870年的佳士得拍卖会上,米开朗基罗的两幅油画草图仅以区区2000英镑成交,而当时至少有13位在世的英国画家的作品售价超过这位文艺复兴大师。

在工业革命的资本新贵的操纵下,经典大师被在世画家远远抛在身后。在19世纪60年代,丢勒3000英镑、委拉斯凯兹2040英镑、凡·代克1742英镑、鲁本斯1248英镑、波提切利1000英镑、提香845英镑——这些大师在当时的最高价要乘以一万到十万倍,才是今天的市场价。

19世纪,欧洲的工业家按照自己的“口味”,把荷兰的风景画抬升到前所未有的高价,他们把怡人的风景画挂在墙上取悦自己的眼睛,因为他们已经看够了工业革命时期的现实风景:无数的烟囱和阴霾的天空。新兴的中产阶级与工商界大佬抬升自己时代的唯美艺术的价格,羞辱印象派的“简陋和朦胧”——工业大亨们认为只有认真勤劳的工作才是成功之路,而那些“逸笔草草”的印象派作品,显然不具备认真与精致的品质。

强势的国家靠山

一个阶层,甚至一个人都可以把一幅画推上天价的位置,但是仅限于国内市场。要把一幅画推上国际市场的天价位置,要让其他国家的土豪都趋之若鹜地为天价作品埋单,那就不仅仅是资本或人脉的力量,这需要背靠一个伟大的时代和一个强势的国家。

最强势的文明或国家掌控着书写艺术史的权力,艺术品的市场价就是艺术史的倒影。每一个能够把艺术品卖出“天价”的国家,都是掌握了那个时代的政治话语权的国家。

一个经济、军事实力强大的国家是天价艺术品的天然靠山,天价艺术品也是一个国家艺术文化强盛的标志。法国曾经是欧洲甚至全世界的艺术家的首都,因此它诞生了无数的天价艺术品,从新古典到印象派,从巴黎画派到立体主义。中国人买过的最贵的艺术品就是莫迪里阿尼在巴黎创作的。今天的法国不再诞生天价的艺术品,因为它已经不再是军事、政治和文化的一流强国。曾经的强国衰败之后,随着政治影响力的消失,艺术的魅力也会消失,不再具有诞生天价艺术品的能力。

二战之后,美国成为无可争议的军事与经济第一强国,但是其文化与艺术尚未摆脱欧洲的影响。当时美国的风景画不过是欧洲印象派或德国浪漫主义运动的追随者。军事经济稳坐头把交椅的美国,需要艺术来完善国家的形象,而不能依靠漫画、好莱坞与可乐等流行文化作为国家形象的代表。

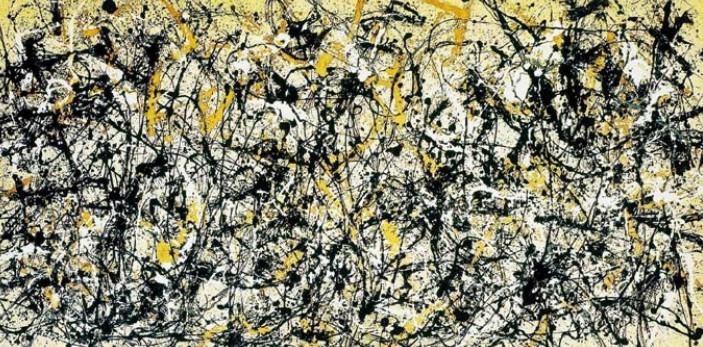

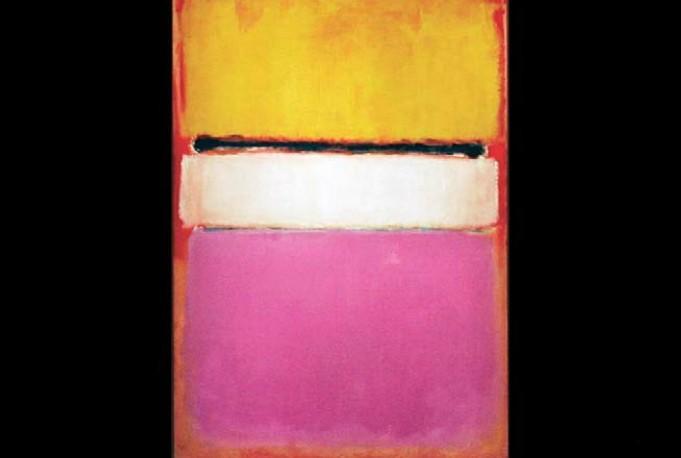

1950年代,美国人推出了粗野、狂放、热情的抽象表现主义,颠覆了优雅、精致的欧洲经典艺术。同时,抽象表现主义的浓烈的个人主义色彩也对抗着苏联的社会主义艺术。波洛克、德·库宁、罗斯科等人成为美国的文化英雄。

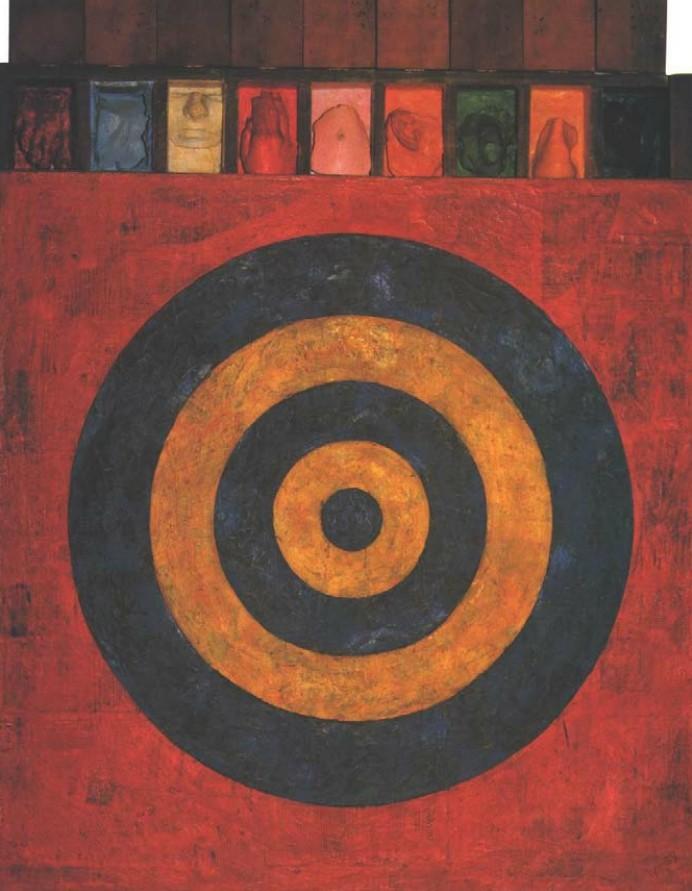

在抽象表现主义之后,粗俗、生动、活泼、荒诞和廉价的波普艺术接过领跑棒,安迪·沃霍尔成为美国艺术的代表符号。1970年代,美国人已经创造出一种新的国家艺术,琼斯、沃霍尔、波洛克和罗斯科赋予了美国人前所未有的艺术自豪感和文化认同感。汤伯利(几根线条的黑板画卖了4.5亿的那一位)获得了威尼斯双年展的桂冠,意味着欧洲人也认可了美国艺术。但是获得学术的认同还不够,还需要把美国艺术推上天价,让“美国艺术”的学术与市场双双登上至高点。

70年代初,波洛克的《第11号·1952》拍出135万美元,比当时最贵的毕加索作品高出两倍,随后美国当代艺术家的身价不断飙升。罗斯科的最高价在十年内翻了20倍,沃霍尔的《燃烧的绿车Ⅰ》在拍出7170万美元之后,《绿松石玛丽莲》又以8000万美元成交。

20世纪90年代,“美国艺术”成功取代文艺复兴大师、印象派等欧洲艺术,成为拍卖场上的新骄子,“美国艺术”不断地创下破纪录的天价,这不仅是大藏家的资本游戏,更是新大陆对旧世界的挑战,也是美国文化新势力对欧洲中心主义的颠覆,一幅幅不断创出新纪录的天价作品成就了美国的艺术之梦。

嘲笑之余的收获

我们之所以嘲笑与质疑“天价艺术品”,除了匪夷所思的以亿为单位的高价的之外,还有一个更重要的原因是——我们都看不懂画的是什么?

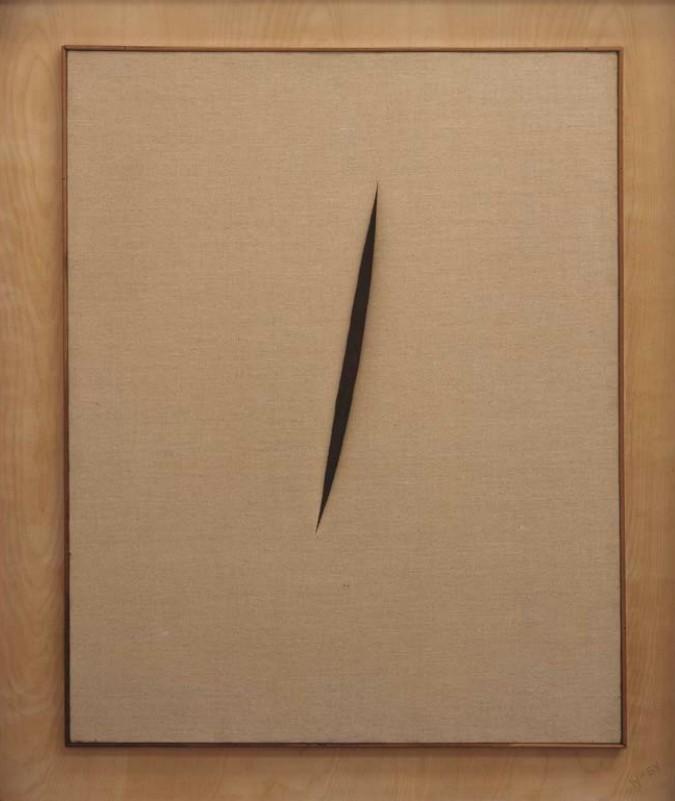

卢西奥·丰塔纳在画布上割了几刀,怎么就卖了好几千万?刘益谦刚刚拍下的莫迪里阿尼的作品,只不过一个有点变形的裸女,为何就值10亿?汤伯利骑在朋友的肩膀上,在“黑板”上涂鸦的几根白线,为何就卖了4.5亿?

市场价也许有虚火,天价画也许夹杂着各种资本和权力的博弈,但是每一幅被捧上天价的作品都有坚实的艺术史地位。如果说艺术史像一个纵横交错的棋盘,天价艺术品就是其中线与线交接的点,没有一个个交接点,棋盘就不存在。

西方艺术史有着清晰的脉络,中世纪的宗教画力求简单易懂,让信众相信图中的宗教人物都是真实的存在,如果一件作品能够“让人们忘记这是一幅画”,那它就是天价之作。

文艺复兴时期,艺术家思考如何逼真地再现自然,绘画的观众不再是宗教信徒。就像那个时代的天价画家达·芬奇所说:“创作的原动力在于希望自己的作品被专业的艺术家所欣赏。”

摄影技术发明之后,照相机秒杀绘画。被照相机抢了饭碗的艺术家迈向印象主义,不再逼真地模仿自然,而是表现光线的神奇和物体的形态。塞尚、莫奈等画家追求的“不要去画事物,而要画它所产生的效果”就是彼时的天价作品。

印象主义之后,艺术家开始寻找“现代绘画有而其它艺术所没有的东西”,这就是平面性。波洛克、罗斯科等抽象派画家抛弃了三维立体,用二维的线条和点来表达自身强烈的情绪感受,成就了彼时的天价作品。

极简主义艺术家瞧不起波洛克等人在作品中倾泻自己的狂热情感,他们用不带情感色彩的格子、条纹、方块、整片的单色来探寻绘画的新意义。极简主义艺术的色彩与线条越来越简化,直到画布上只剩一条线、一片白色或者一道刀痕。刚刚卖出4.5亿的“黑板涂鸦”就是这一页艺术史的代表符号。

当我们翻过艺术史上的每一页,当我们了解每一件天价作品都是“承前”的纪念碑和“启后”的踏脚石,也许就不会简单地质疑一句:看不懂,没价值。

一个令人难堪的事实是,不仅仅是西方艺术,我们其实根本不懂艺术,包括中国传统艺术,我们也不懂。苏轼说:“论画以形似,见与儿童邻”——小孩子看画的标准才是像不像。一千多年过去,今天我们多少人在评价一幅画的时候,还在以像或不像为标准?我们了解中国传统绘画的逸品、神品、妙品和能品的奥妙吗?我们能分清一幅精英文人画与一幅市井风俗画的区别吗?

有的人看到抽象画就会说,我家小孩也能画。事实上,并不是创作抽象画的艺术家像小孩子,而是我们像一个小孩子一样,认为这个世界就是以自己为中心,超出自己认知范围的作品就是荒唐与荒诞。在他们看来,一幅画最重要的就是“画得像!”仿佛画家就是人肉照相机。

在被民粹主义蒙蔽的眼睛看来,一切精英的文化与艺术都是在装腔作势。他们认为所有看不懂的艺术都是无聊、无用、无稽。所有高价的艺术品都是为了炒作盈利,一切画得“不像”的都不是艺术。

天价作品不一定能带来情感共鸣

如果说不懂艺术史的大众容易被民粹主义蒙了眼,那么我们收藏家精英的问题则在于对艺术精神的无感。天价艺术品对许多收藏界的精英来说,只是资本运作的手段,或者当作上流社会的入场券,或者一种身份的标签。

事实上,很多收藏家买下了天价作品,但是并不认可艺术家的创作理念与内心情感。购买了恣意挥洒的抽象画的藏家,其实内心保守而内敛,打心眼里瞧不起波洛克的放浪形骸的个人主义。购买了巴黎画派的藏家,其实精明强干手腕强硬,压根看不上莫迪里阿尼和常玉那些落魄艺术家的失败人生。购买了印象派的藏家,其实信奉等级、秩序、勤奋的成功学,根本不在意艺术家的不羁、浪漫与自由。很多藏家拍下的天价作品,对他来说只有保值和升值的意义。

我们的目光不应该仅仅关注天价,就像我们面对一幅画不能仅仅停留在满足视觉享受之上。在新媒体的大时代里,我们无时无刻不被无数的图像所包围,但是我们对于视觉艺术的了解并不比以往更多。倘若我们只是沉迷于五光十色的流行文化图像当中,对于视觉艺术毫无认识,那就只能是新时代的文盲——视觉文化的文盲。

喜欢嘲笑天价作品的我们,对于艺术的认识近乎一片空白,空白意味着无知,空白也意味着无尽的可能性。在了解天价作品之前,首先要接受一点:艺术并不只是表现美,就像这个粗砺的世界并不美。艺术也不是为了取悦你而存在的,艺术品的价值不在于取悦你的眼睛。