清代贵州书院时空分布特点探析

2016-05-30张羽琼

摘要:清代是贵州书院繁荣发展的时期。在政府主导和社会参与的共同作用下,书院教育以前所未有的势头高歌猛进,深入到广大少数民族地区,主导贵州的社会教育,进而取代地方官学成为传统教育体系的核心,担负起为国家和社会培养人才的重要任务。考察清代贵州书院发展状况,我们发现清代贵州书院的发展,在时空分布上既有与全国发展相一致的共同性,也有明显的差异性,具有鲜明的地域性、时代性特征。这既受清政府统治政策的制约,又受贵州政治经济发展的影响,是清代贵州政治经济发展在教育领域的深刻反映。

关键词:清代贵州 书院 发布特点 原因

作者张羽琼,贵州师范大学历史与政治学院教授(贵州 贵阳 550001),贵州茅台学院基础部教授(贵州 仁怀 564501)。

考察清代贵州书院发展状况,笔者发现清代贵州书院的发展,在时空分布上既有与全国发展相一致的共同性,也有明显的差异性,具有鲜明的地域性、时代性特征。

一、清代贵州书院的时间分布 [见英文版第56页,下同]

清代是贵州书院繁荣发展的黄金时期。在政府主导和社会参与的共同作用下,书院教育以前所未有的势头高歌猛进,基本覆盖贵州城乡各地。这192所书院的创办时间,分布在从顺治到光绪的不同时间段。见图表1。

根据上表可见,清代贵州书院的发展高峰,是道光年间,有书院34所;其次是乾隆年间,有31所;第三是光绪年间,有27所;其余依次是嘉庆、康熙、同治、雍正、咸丰年间,分别是26、19、16、15、5所。顺治年间最少,仅1所。清代贵州书院呈现的这种发展轨迹,完全不同于全国书院的发展状况。根据邓洪波先生对清代书院发展的研究,清代各朝中,书院数量最多的是乾隆朝,其次是康熙朝,第三是光绪朝,其余依次是道光、同治、嘉庆、雍正、咸丰、顺治朝。对比全国书院的发展状况,清代贵州书院发展的特殊性非常明显。分析统计数据,清代贵州书院的发展具有以下特点:

(一)发展阶段起步较早 [57]

过去学术界一般认为,贵州经济贫困,文化落后。清代初期贵州应很少建立书院。事实并非如此。据地方文献记载,顺治年间,贵州境内保存有4所明代书院,新建了1所书院。康熙年间,在全国书院处于沉寂状态时,贵州书院建设却在向前发展,建有书院19所。如康熙三年(1664),重建了石阡府明德书院;康熙四年(1665),平越府新建了溥仁书院;康熙十二年(1673),重建了贵阳府阳明书院;康熙三十年(1691),重建了思南府为仁书院;康熙四十四年(1705),重建了镇远府秀山书院;康熙五十三年(1714),重建了思州府思旸书院;康熙五十四年(1715)和康熙五十六年(1717),遵义府相继创建了培英书院、启秀书院。

据有关资料统计,康熙年间,贵州新建、重建书院19所。根据白新良先生《中国古代书院发展史》统计数据,清代贵州书院在康熙年间的发展水平高于陕西(6所)、甘肃(7所)、东北地区(3所)等省区,见图表2。

根据邓洪波先生研究成果,清代新创建书院3878所,若以今日之省区为单位进行统计,贵州有书院141所,其发展水平在西南地区处于末尾地位,低于邻近的广东342所、四川(含重庆)383所、云南229所、湖南276所。但与全国书院相比,贵州书院的发展水平又比其他地区高出很多。如当时湖北为120所、江苏为115所、陕西为109所、山西为107所、安徽为95所、甘肃为62所、海南为39所、辽宁为20所、宁夏为11所、吉林为10所、新疆为10所、青海为7所、黑龙江为6所、内蒙古为5所。

(二)前期平稳缓慢,后期起伏较大 [58]

自顺治十六年清朝统一贵州以后,清朝加强了中央政府对贵州民族地区的统治。康雍乾盛世(1662-1795)期间,清政府在贵州加强社会治理,推行改土归流,发展文化教育。在政治相对稳定,经济有所进步的社会环境下,贵州各地陆续新建、重建和修复了一大批书院。这一时期书院贵州迅速发展,并逐渐成为地方教育体系的核心。书院平稳发展的态势一直持续到道光年间。从咸丰元年到清末书院改革前夕,贵州书院起伏很大。咸丰年间,贵州战祸连年,书院发展降至历史最低点,仅新建5所书院。为了更直观认识清代贵州书院发展状况,根据统计数据,制作《清代贵州书院发展轨迹参考图》,见图表3。

根据清代贵州书院发展的历史轨迹,本书以道光朝为界,将清代贵州书院发展分为前后两个时期:前期(1661-1850),即清朝统一贵州到道光末年,在将近两百年的时间内,书院发展虽然很缓慢,但一直比较平稳,大体呈上升趋势,尤其是乾隆至道光时期,发展出现了两个小高峰,三朝书院平均数约为30所,总数为91所,占已知贵州清代书院数量的47%,可以说这一时期是贵州书院发展的黄金时代。但是这一良好势头为咸同战火所中断。后期(1851-1902),即咸丰元年到清末学制改革前夕,在这近50年的时间内,贵州书院的发展起伏较大。咸丰时期,贵州书院发展降至最低点,同治后期逐渐攀升;光绪年间贵州书院恢复发展,创办书院27所,达到清代书院创办的第三个高峰。光绪时期是贵州书院发展速度和数量的回光返照期,此后贵州书院教育和全国的书院教育一同进入了急剧变革时代。

光绪二十四年四月二十三日(1898年6月11日),光绪皇帝通令全国,书院一律改为学堂,各省均遵旨奉行。贵州巡抚王毓藻在皇帝上谕发布前七天,将学古书院更为经世学堂。新政时期,在自上而下的“废书院、兴学堂”的教育改革中,贵州与全国一样,制度化的书院逐渐走向消亡。

二、贵州书院的地域分布 [59]

清代贵州书院的发展规模和分布范围都远远超过明代。从分布地区来看,明代的书院主要集中在贵阳、都匀、思南等黔东北和黔中等经济发展较快,文化发达地区,而清代随着贵州疆域的扩大,书院的分布更加广泛,深入到广大少数民族地区,以黎平府为最,遍及今日的全省各地。过去偏僻的“千里苗疆”,一向被称为“化外之地”的八寨厅(今丹寨县)、古州厅(今榕江县)等少数民族聚居区,都建立了一批书院。伴随清政府推行的书院官学化运动,随着书院数量的增加和分布范围的扩大,书院在貴州社会占据了日益广大的教育市场,进而取代地方官学成为传统教育体系的核心,担负起为国家和社会培养人才的重要任务。

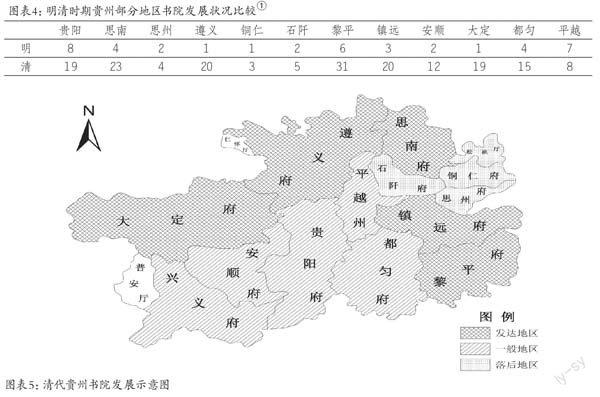

清代贵州建立的192所书院,分布在全省各地。截止到光绪三十四年四月十三日(1908年5月13日),贵州行政区划为14个府州(直隶厅)县。若以14个地区为计算标准,清代贵州有书院192所,全省平均发展水平为14所。根据这一平均值,我们可以将清代贵州书院的分布情况划为三个级别,见图表5。

第一级:黎平、思南、遵义、镇远、大定等府,其中:黎平府31所,名列第一;思南府23所,名列第二;遵义府20所,名列第三;镇远府20所、大定府(今大方县)19所。此五府为贵州书院教育发达地区。

第二级:贵阳、都匀、安顺、兴义等府,其中贵阳府、都匀府略高于平均值,安顺府、兴义府略低于平均值。这些地区为书院教育一般地区。

第三级:平越、石阡、思州、铜仁、松桃等府厅州,书院教育发展水平略低于平均值,书院数量分别为8所、5所、4所、3所、3所;属于落后地区。

考察清代贵州书院的地域分布,以下特点值得注意:

(一)主要分布在少数民族聚居区 [60]

书院主要分布在贵州少数民族聚居区,这是明清时期贵州书院在地域分布上最突出的特点,也是贵州书院在地域分布上区别于其他省区的一个显著特征。在明代贵州,书院最发达地区为贵阳军民府(8所)与平越军民府(6所)。而到清代,黎平府超过贵阳府,成为清代书院教育最发达地区。这是清政府改土归流以后,加强民族地区社会建设带来的教育进步。

清代贵州书院分布地区最多的是黔东南的黎平府,有31所;其次是思南府和遵义府。作为中原文化的载体,书院能够在贵州少数民族地区大量创办,这一现象深刻说明:借助中央政权和地方势力的影响,贵州基本完成了与内地教育的一体化发展;在贵州民族地区,书院已成为少数民族子弟接受文化教育的主要形式之一。

在贵州书院发展史上,雍正时期是具有标志性影响的时代。一是贵州少数民族地区完成了重大的政治经济体制改革“改土归流”,贵州社会建设从此进入内地化发展阶段。二是清廷在教育领域推行书院官学化运动,贵州书院从此进入蓬勃发展阶段。

自明代以来,贵州就是一个多民族聚居地区。康熙三十二年(1693)贵州巡抚阎兴邦上疏说:“黔省自三十一年编审人丁,部驳查明加增,但黔地褊小,苗仲十居六七……”可见清初的贵州,社会人口依然是少数民族多,汉族少。雍正年间改土归流的重点,也主要是在少数民族聚居的都匀、黎平和镇远三府。改土归流后,清政府统治势力深入千里苗疆,大大促进了苗疆地区的开发,也为书院在这些地区的发展创造了条件。贵州新建的书院大部分都建立在改土归流后的黔南、黔东南、黔西南等少数民族地区。这些地区改土归流以后由土司统治变为流官统治。清廷派往这些地区的流官大多是科举出身的儒士,他们大多热衷于传播儒学文化,发展地方教育。当府州县学的布点、规模、学额及其学制受体制内严格控制之时,创办书院就成了流官们的首选。在少数民族聚居的黎平府、都匀府、丹江厅(今雷山县)、古州厅、八寨厅、长寨厅(今长顺县)、郎岱厅(今六枝特区)等,都相继建立了大批书院,如郎岱厅有岱山、爱莲、悬鱼三书院,古州厅有榕城、龙岗、文峰等三书院,丹江厅有鸡窗、丹阳等书院,台拱厅(今台江县)有三台、拱辰、莲花等书院,八寨厅有龙泉书院。黎平府的书院,大部分建于改土归流以后。

(二)书院分布不平衡 [61]

雍正时期,经过省界调整,贵州的疆域大大扩展。与明代相比,清代贵州书院的分布地域更加广泛。地域分布仍然不平衡,这是清代贵州书院在地域分布上的又一显著特征。由于各地经济社会发展不同,清代贵州书院的地域分布呈现了明显的不均衡。清代贵州书院的分布在省域内表现为“东多西少,北多南少”。

在清代贵州的教育组织,主要是府州县学和书院。雍正时期,书院通过官学化运动,其社会声望逐渐高于府州县学,逐渐成为国家和社会的教育主体。而贵州的书院正是从雍正改土归流以后发展起来的。改土归流与书院官学化运动结合在一起,使清代贵州书院的发展呈现出民族化特征。书院在民族地区的发展,为少数民族子弟学习儒家文化提供了很好的条件,书院的求学士子中必然有相当数量的少数民族子弟,书院已经成为少数民族子弟接受文化教育的重要方式之一。如侗族聚居的黎平府,所建书院数为全省之最。这些书院的建立,使得侗族地区的许多子弟能有机会接受中原文化,对改善侗族地区社会人口素质起到了积极作用;黎平府的古州厅(今榕江县),为苗族聚居区,在书院创办之前,文化教育相对落后,道光年间,郑珍出任榕城书院山长,秉承“有教无类”“不分贫贱”的教育思想,悉心教授学子,榕城书院一时人才辈出。榕城书院学子到黎平府参加考试,一次就考中秀才14名。又如郎岱厅在岱山书院设立后,学风大振,光绪初年应试童生达到300多人。书院在贵州民族地区的广泛建立,促进了儒学文化向贵州民间社会的下移,推动了贵州社会的内地化进程。

三、清代贵州书院创办力量分析 [62]

清朝建立之初,贵州书院的创办力量,大致与明代相同,官办为主,民办次之。雍正朝以后,随着清政府的书院官学化运动,书院创办主体发生了变化,民办力量下降,官办力量上升,政府官员成为推动书院发展的主要力量。根据历史文献记载,清代贵州192所书院中,有49所缺乏明确的创办者记录,有明确记载创办者的书院有143所。统计数据表明,其中:官办103所,占总数的54%;民办25所,占总数的13%。官办书院最集中的是在大定府,有16所;其次是贵阳府有14所;第三是遵义府、黎平府、镇远府,依次是12所、11所、10所。民办书院以黎平府最为集中,31所书院中民办11所,占本地区书院总数的35%,反映出黎平地区具有优良的民间办学传统。详见图表6。

地方官大量创办书院,是清代贵州书院发展的一个明显特征,也是后人对治黔官吏最为崇敬之处。中国传统社会是一个“礼义以为纲纪,养化以为本,明刑以为助”的社会。以教化为根本,不仅是传统政治的典型特征,也是每一个清廉正直的官员所遵循的理政原则。“为政之本,教化是先”,“学校乃教化之本”,明确写在各种官箴上。正是这样的教育和训练,养成了众多官员的兴学重教意识。因此,当我们在许多书院碑记上看到,某个地方官因自己所管辖地区的书院破败而引咎自责,并以修旧葺新为己任时,不能完全视之为沽名钓誉。因为对许多人来说,在很大程度上确实出于使命感和社会责任感。正是这种使命感和责任感,使他们在创建和重建书院的过程中,积极主动,竭尽全力。如興义知府张瑛、黎平知府陈熙、贵东道于克襄等,均在任上创建和重建了一批书院,为清代贵州书院教育的发展做出了积极贡献。

张锳(1791-1856),字右甫,一字春潭,直隶南皮(今河北南皮)人,嘉庆十八年(1813)举人。少时勤奋攻读,知识广博。道光六年(1826)以大挑知县来黔,历任清平、安化、贵筑、威宁、古州诸州县官,以清明廉洁、勤于政事、兴学育人著有治绩,升黎平知府。张锳先后任兴义府知府10余年,培修招堤风景名胜,修葺“明十八先生”祠墓,开辟府城通广西的驿道,主修《兴义府志》,政绩卓著,尤以兴学育人受到社会广泛称赏。见府城珠泉书院破败不堪,便率先捐廉俸银1000两,倡导士绅捐银2000两,重建书院,并更名桅峰书院,所余银两用于修葺“明十八先生祠”和增建城乡义学。兴义府试院规格狭小,房屋倾圮,张锳自捐廉俸银1000两,并向府属各州县劝捐银30800两重修试院。张锳亲作规划设计,选派得力士绅管理,严格监督施工,一年多时间竣工,新试院规模宏阔,建筑精良,时称“甲于天下”。张锳还用节余的银两为前来应试的学子添置一应用具,受到合府学子的称赞。桅峰书院藏书寡少,张锳一面将自己携带的书籍千余册献出,一面捐资、集资派人到贵阳、成都、广州等地购回一批书籍,满足广大学子求知欲望。

张锳厚爱积极向上的青年学子,不惜重金延聘名师到桅峰书院执教;听政之余,他常到书院与学生谈学论艺,并亲自评阅学生课卷,鼓励诸生无论在培养品德上,还是在钻研学业上,都应相互切磋砥砺,取人所长,补己所短。张锳还经常训示随其到兴义府求学的子侄张之洞、张之渊、张之清,要求他们不能沾染纨绔习气,要与府学诸生友善、互学。在张锳的不懈努力下,兴义府学风兴盛,培养出一批人才。10余年间,考取举人20余名、贡生8名、进士2名,比较知名者有官至内阁学士的景其浚、诗人张国华、书院山长贵天乙等人,民间称为“旷古未有”。

陈熙,字达庄,云南弥勒人。少好学,6岁能诗,嘉庆二年(1797)以大挑一等分发贵州。历任天柱、兴义、普安、仁怀、贵筑(今贵阳市)等知县,补黎平、大定、兴义、思南知府,擢贵西道。宦黔30余年,为政廉平,励精图治,尤关心文教。守兴义,设养济院,捐廉创修文庙,增修书院,建昭忠祠。知普安,捐金400两设义学,修“明十八先生”墓。历仁怀,建培基、养正两书院,并著作《养正书院记》。常接见学官子弟,谆谆然皆有厚意而内行淳笃。守黎平,建书院最力。二十五年中,即建龙溪、双江、双樟、清泉、福江等书院5所,又于榕江建文峰书院。署思南,倡募添建试院,士林德之。

民办书院得以发展,则来自于贵州民间尊师重教的优良传统。民间办学在贵州历史悠久,风气不衰。例如在今土家族聚居的铜仁市沿河土家族苗族自治县、思南县,自南宋时期的銮塘书院以后,书院文化传承不断,明清两代均为贵州的书院教育繁盛之地。乾隆年间,铜仁玉屏县知县张能后、顾涛、陈其衷,教谕熊元麟,训导宋应序等先后捐俸银722两8钱8分5厘,赠给聚星书院。嘉庆十二年(1807)松桃涂胡氏捐田600挑,作崧高书院考试费用,涂静氏,陈氏捐太坪营田400挑,作书院膏火费。

在天柱县,康熙年间士绅吴万年捐田产六十亩,逐年收租,作为教学经费,创办延陵书院;乾隆二十七年(1762),天柱县绅民捐1000余金重修凤城书院;落成后兴文里义民吴克昌、吴克玉、吴嗣周等捐田31.4亩,以补师生费用之不足。道光二十二年(1842),天柱县劝捐兴修凤山书院,捐钱2000千以上者有杨汉元等15人,3000千以上有胡邦光等15人。

在锦屏县,雍正三年(1725),张应沼捐白金300两,重修龙标书院;次年又捐田12亩,献书2370册,供书院学子研读。道光十一年(1831),吴师贤捐田310亩,计1030担,资助府学;捐田110丘,计380担,资助县学;捐田40余担以助乡学。道光二十七年(1847),锦屏县亮司人龙任远捐袆子田22石,用作双樟书院的办学经费。

在贵州地方志中,地方人士捐建书院的记载不绝于史。如《大定府志》记载:“道光二十八年(1848),署水城通判倪应谦捐银一百两,倡率厅民龙济川等共捐银一千一百两,以三百两购田,以八百两发商生息。”“黔西州书院田,一州城东关外,田四亩四分,系乾隆三年(1738)州牧苏松捐廉七十五两以为义馆延师之用;一州城东关外,田七亩二分,系乾隆四十七(1782)年州牧赫霖泰捐廉二百两置买,以为书院薪水之用。”《古州厅志》对当地士绅捐田的数量有着比较详细的记载,“石文景捐田二坵,地名平虐,谷三担,吴龙沧捐田二坵,地名平虚,谷五挑,石果元捐田一坵,地名厦在,谷五挑半,石闻华田三坵,地名拜概,谷三担。”《贵阳府志》载,贵阳府罗斛厅仰山书院的三十一分学田,有十三分是当地士绅蒋世治等捐置的,另外十八分则是由当地士绅周乐善等捐银二百六十两,加上历年租入稗变卖购置。如思南府,“安化言是堂书院,自康熙三十九年(1700)建立以后,经费缺如,至嘉庆十三年(1808)邑候汪百川,移院于城中官井杜姓施宅,始以旧址变价作为院费,规模粗立”;“印江龙津书院,肇于康熙二十七年(1688)邑候马士芳,建于乾隆七年(1742)邑候黄文则,重新于嘉庆七年(1802)邑候张锡谷。其膏火修金大加扩充,则肇于十三年(1808)邑候梁钟英,入以弥陀寺租谷二百石,由是各费均有所资”。以上史实说明,尊师重教、捐资助学,是贵州社会长期形成的优良传统,也是清代贵州书院蓬勃发展的重要原因之一。

四、清代贵州书院发展原因分析 [65]

区域文化教育的发展与区域政治经济的发展密切相关。通过对清代贵州书院的时空分布特点分析,我们发现清代贵州书院的发展既受清政府统治政策的制约,又受贵州政治经济发展的影响,是清代贵州政治经济发展在教育领域的深刻反映。

(一)体现清代贵州政治的不稳定性 [65]

明末清初,贵州是大西农民军联明抗清的根据地,又是“三藩”平西王吴三桂的辖区,更是土流并治的各民族聚居区,复杂的政治形势伴着尖锐的社会矛盾,使得清初的贵州政局动荡不安。清朝初年,南明永历政权灭亡后,紧接着水西土司安坤、安重圣反清,吴三桂叛乱。连年战乱,明代创立的书院大多毁于兵火。顺治十六年(1659),清政府基本平息了贵州的抗清力量,控制了贵州政局。在战后的重建工作中,首任云贵总督赵廷臣,巡抚卞三元比较重视文治。赵廷臣在上清廷的《抚苗疏》中提出,为了巩固清朝大一统事业,应乘此遐荒初辟之机“首明教化,以端本始”,建议在贵州少数民族地区发展教育。康熙年间,平定了安坤之乱和吴三桂叛乱,局势渐趋稳定,书院开始复苏。一批治黔官吏本着儒家“化民成俗”的思想,注意在贵州发展文化教育事业,恢复和重建了一批传统书院,并在民族地区新建了一批书院。如重建了石阡府明德书院、贵阳阳明书院、思南为仁书院、镇远秀山书院、思州思旸书院等;新建了平越溥仁书院、遵义培英书院与启秀书院、毕节黎社书院、鹤山书院、松山书院等。雍正十一年(1733)以后,在貴山书院带动下,贵州书院大规模复兴。嘉庆、道光年间,贵州尽管仍有小规模的农民起义,但政局基本稳定,书院持续向前发展。

1854年以后,贵州爆发了绵延18年的咸同战乱,贵州教育事业饱受摧残,书院发展跌入低谷。经过一段时间的衰落,到光绪时期,随着民族矛盾的缓和,社会经济的复苏,书院迅速发展,达到历史最高峰。

(二)反映清代贵州经济发展的不平衡性 [66]

从清代书院分布情况来看,黎平府位居全省之冠,其次是思南府与遵义府。而这些地区书院的发展都离不开经济的推动。贵州学政程恩泽曾说:“黔郡州十三,富郡二,曰黎平,曰遵义。黎平的木,遵义的茧。”清代贵州的两个富郡,一遵义一黎平,前者以蚕桑经济而闻名省内,后者则以林木经济而富甲一方。尤其黎平府和遵义府的书院数量能够居全省前列,与该地区的经济发展与文化进步密切相关。

黎平府有千里林海,素称“杉木之乡”。明清两代以供“苗杉”而闻名。木材贸易到清代更加发展,所述“上河苗民,合靠卖木为伊日食”,据光绪《黎平府志》载:“在数十年间,每岁可卖二三百金,黎平大利在此。”随着清代资本生产方式的逐渐发展,黎平成为全省最大的木材出口地,林业营销的发展不仅使黎平经济富甲一方,而且还推动了黎平府文化教育事业的发展,黎平木材运销发达,造就了一批官商,社会各界亦有力量捐办书院。清代黎平知府陈熙在嘉庆二十五年(1820),一年之内创办了龙溪、双江、双樟、上林和清泉等五所书院。成为清代一年内创办书院最多的官吏。在陈熙的影响下,黎平绅商也纷纷捐建书院,使黎平府成为全省书院最多的地区。书院的发展,使中原文化广泛进入千里苗疆,推动了黎平地区的人才培养。根据记载,自雍正五年(1727)张广泗请设黎平考棚开科后,科举制度在黔东南民族地区推行,科甲之士联袂而起。康熙年起到光绪二十九年(1903),黎平府中进士33人。光绪二十四年(1898)麻哈(今麻江县)夏同龢考中状元,使中原人士对贵州文化刮目相看。

同样,遵义府的书院发展也离不开经济的支撑。在明朝以前,遵义主要以农耕为主。至明朝成化年间才开始有生铁冶炼活动。乾隆年间,遵义知府陈玉壂从山东引进蚕种及丝绸织造技术,遵义丝织业大兴,经济发展,文化教育开始兴旺。陈玉壂,山东历城人,初由荫生补光禄寺署正,继任江西赣州同知。乾隆三年(1738)调任遵义知府,“日夕思所以利民”。那时,遵义府城四周槲树茂密,老百姓只是沿袭传统的卖材烧炭。而在陈玉壂的家乡山东,人们早已用槲树养蚕获利。陈玉壂到任后巡視四乡,见遵义槲树说“此青、莱间树也”,认为遵义可以像山东一样发展蚕丝业,养蚕富民。于是:“四年(1739)冬,遣人归历城售山蚕种,兼以蚕师示。”但遵义距山东路途遥远,约有2000公里路程,往返一趟需过上百个驿站,耗时几十天。购种人与蚕师日夜兼程,历尽千辛万苦往回赶,到达湖南沅江时,南方已进入春天,气候变暖,蚕茧提前出娥,蚕种报废。乾隆六年(1741)冬,陈玉壂再次派人到山东购蚕种,并要求春节前赶回遵义。次年春,陈玉壂将蚕种分给府署西侧(现遵义市红花岗区府后山一带)的百姓放养。当年,春茧获得成功。他即传令各地,学会“放、养、缫、织”之法。百姓如获至宝,积极响应。《遵义府志》载:陈玉壂“口讲指画,虽风雨不倦”。但因气候炎热,秋幼蚕经烈日曝晒,未能吐丝作茧,引种未取得成功。陈玉壂并未灰心丧气,再一次派人去山东采购蚕种,并聘请技师和织绸师来遵义教百姓放养和织绸。乾隆八年(1743)秋,遵义养蚕终获成功,全境蚕业大丰收,“八年秋,会报民间所获茧八百万”,陈玉壂以优价收购。除部分用作缫丝织绸外,进一步扩大养殖范围,遵义蚕丝业迅速发展。此后百余年间,黔北地区一直是贵州经济发展的领头羊,仅遵义一县“赋税几敌全省中”。遵义农村“纺织之声相闻,槲林之荫迷道路。邻叟村媪相遇,惟絮话春丝几何,秋丝几何,子弟养织之善否?”遵义优良的蚕丝及丝织品,吸引外省富商大贾纷至沓来,“遵绸之名与吴绫、蜀锦争价于中州、远缴,界绝不邻之区”。“使遵义视全黔为独饶,玉壂之力也”。蚕丝业的发展,不仅给遵义带来了经济的繁荣,而且促进了遵义地区文化教育的发展。各种形式、各种层次的学校次第兴起,使得广大乡村“经行虽辟,无一二里童声”。除官学、义学、私塾外,书院大量兴起,人才不断涌现,“每年岁科乡会人士亦居十二”“省试举48人,郡获者常逾四之一”。清代中后期,以沙滩文化为代表的遵义文化崛起贵州高原,名师硕儒,代不乏人。莫犹人及其弟子肖光远等主讲遵义湘川、启秀、培英书院,博习经史,讲论经学,造就一批黔中人才,除“黔中之君子”郑、莫、黎外,有黔中大儒雷廷珍,留学日本专习农桑的况良土等。遵义府成为清代贵州文化的首善之区。

(三)清代社会发展不平衡对贵州文化教育领域影响 [67]

纵向相比,清代贵州书院确有很大发展,但横向比较,贵州的书院教育仍处于落后状态。根据李国钧《中国书院史》统计资料,自康熙元年至雍正十三年(1662-1735),广东省建有书院101所,云南省80所,广西35所,贵州省34所,四川省25所;乾隆元年至道光二十年(1736-1840),广东省新建书院190所、四川省新建书院188所、贵州新建书院83所、云南省新建书院70所、广西新建书院65所。总体上看,康雍时期,贵州书院数量超过四川;乾嘉道时期,贵州书院发展超过广西和云南,但与广东、四川的差距明显增大。从清代贵州书院的发展变化中,我们可以看到,贵州教育事业的发展既受国家统治政策的制约,又受区域政治经济发展的影响。

与明代相比,清代贵州书院的数量和分布都极为可观,由于各种原因先后废毁的数量也超过前代。由于经费、战乱、自然灾害等原因,书院的废毁现象十分严重。如贵阳的阳明书院、兴义的笔山书院,创办以后都经历多次的重建、改建,才得以保存。又如“思郡开学以来即有书院,相沿虽久,经费缺如。各县书院举而废,废而复举,其初贤有司力为振兴,规模粗立,往往因不能善后,旋归废弛。”石阡府书院“聚散无常,至间其故,非窘于日用之不继,即苦于膏火之无赀”,大定府平阳书院“卒以经费未充,故君去而院即废……前后数十年间兴而废,废而兴已三见矣。”根据文献记载整理,清代贵州书院建设情况统计见图表7。

统计数据表明,清代贵州书院中,经历多次重建的有31所,占书院总数的16%。据史载,在清代贵州的192所书院中,毁于战火8所;毁于水灾2所;改为寺庙、署衙者3所;无力维修废毁14所;其他原因废毁者8所。被毁废的书院共计35所,占书院总数的18%。由此可见,清代贵州书院发展十分艰难,开始都是有识之士、贤能之辈大力振兴,创办后虽然规模初立,但发展艰难,往往因不能善后而旋归废弛。许多书院之所以能够举而旋废,废而复举,在于地方政府的重视和社会各界的支持。能够保存到清末学制改革前夕的书院,一般都是贵州省具有相当实力和重要影响的书院。

此外,清代贵州也有一部分书院创办于1850年鸦片战争以后。甚至在维新思想席卷全国,传统教育已遭维新人士口诛笔伐之时,贵州仍有部分官绅还在热衷于创办书院。如锦屏的兴文书院,是1900年县丞周锡恍迁建的;镇远重安(今黄平县)黄品超倡修了凤山书院;1902年天柱县还在改建白云书院。贵州最后一座书院是建立于都江厅(今三都县)的合江书院,创办于1907年。此时,清廷已下诏令“废书院,兴学堂”,全国已普遍推行“癸卯学制”,实行新式教育。合江书院创办后,延请贵阳丁楚材作主讲,由于不合时宜,一年后停办。

这些历史现象,一方面说明了清末教育改革在中国的不平衡发展,另一方面也反映了贵州社会对传统书院教育的怀念。这部分书院的旋起旋落,也造成教育资源的浪费。

(责任编辑:张发贤 责任校对:陈 真)