薛翔:方召麐与无锡师门

2016-05-30薛翔

薛翔

这十多年来,几乎每年都要往返香港,以我的意图,怕呆在一处久了会发霉。却是有一位艺人的作品,常会在我眼边闪烁,在祖国大陆的亮相并不多,而在香港的艺术场合倒是常在常青,她就是方召麐。

每次见到她的画作,总会眼前一亮,是她的天真与淳厚之奇妙融合而令人不忘。她就是她,她还是她,作品的意趣似乎从未变幻过,不造作、不苛求,依旧是一派“成熟的天真烂漫”。所以在我的印象里,她一直属于那种底蕴丰厚的有本钱的画家。

另一次遭遇,却让我真正用心去对她的创作去做深入一步的探究。

我在一次与邻省的民间艺术交流活动中遇到一位好事者,与他并不熟,他主动来寒暄搭讪之后便问我,是否有兴趣看看他的艺术收藏,并随即拿出了一叠照片。刚瞄到一眼,眼前便是一亮,可以肯定,是“方召唐”。这让我有点意外,始料不及。就我所知,周围几乎还没有一人有这等雅量与见识,去搜集、欣赏方召唐的作品。

方召唐,江苏无锡人,钱松喦先生与之亦师亦友。

本土的艺术好事者,其嘴脸也体现在了对待“方召唐”身上,并没几个人去“关照”方召唐,关照真正有艺术价值的艺术作品(此但愿我说错了)。因为在大多艺术好事者的眯眯眼里,“方召麐”并不是一个很值钱的品牌。

就我个人而言,因为有“自律”在先,原则上,不收集百年内的书画之作。所以天渡楼并无方召麐作品的存在。

见到照片之后,我对那位仁兄说:是否方便看看原作。他欣然应诺,并请我吃饭。

结果,所见竟然是一批伪作!

我不是“方召唐”的专家,但常识是指导行为与判断的基本准则。就在他打开画卷(并未装裱)的那一刻,我已嗅觉到一股新鲜的浓浓墨香,有年份的旧纸当为绵软柔顺,它们却不是。展卷再看,虽有形似,然画面轻佻,下笔缺乏自主的逻辑秩序。主次关系不爽、层次模糊。

他看出了我表情的骤然变化,也基本摸定了我的心思,便干脆说起了“亮”话:我的货并不愁卖,远销广东、香港、东南亚。我只是看中薛老你的平台,为方召唐出一口气。

竟然还有这等事。心情复杂。

他让我震惊,欺我朝中无人乎!欺我等“艺论家长脑不长眼”乎?欺我等“鉴定家长眼不长脑”乎?

傻子卖,瞎子买,痴子议。又如何是好!

那天,从走出上海当代艺术馆的那刻起,当视线离开了“草间弥生”的那刻起,方召麐,女艺术家,现代艺术,又让我纠结在交叉而来的迷惑中。

方召唐是民国初时生人,家境有诗书之范,故而自幼便接受到艺风的熏陶,师从陈旧村,旁骛钱松喦。

有史可证的是,清末民初的无锡画坛,有一股势力在主持中坚为吴观岱、胡汀鹭、王云轩、丁宝书,旁及秦古柳、诸健秋、贺天健、陈旧村、钱松喦一脉。他们的画作从风格上说几近一致,只是有微妙细腻的各自追求,他们的画作尤其早期作品,相互影响,相互渗透,他们在同一种“格式”上因循守规,如换上一个名款,几乎就难分彼此;笔者就曾遭遇到用胡汀鹭山水画挖款改名为“钱松喦”的(逆光透视就能见到挖补痕)。

唯贺天健、钱松喦后进到“官网”,踩入了大画院,故有了后发的生机与声势,可算是一种良好运气。

此指向一个地方的“局域性师门特征”,它是传统中国绘画师徒传技的常态,具有群生、帮带、封闭、局限之固执。百年的无锡画坛,诞出了一大批手工艺人,皆缘于其利,良好的水土、丰厚的经济资源、市场生态与艺术玩好之需求。

民间就有戏言称:锡山人聪慧,他们把肉吃掉,拿肉骨头去卖钱(酱骨头);用小面团油炸出大面筋去卖钱(油面筋);用烂泥巴捏造出小泥人,涂上颜色卖大钱(惠山泥人);称“三宝”。当然,也有用成本低廉的“花花纸”卖大钱的(画师炒作)。故无锡手工艺人及其产品,很早就从一个富裕的区域,分流向了祖国各地谋生活。

江南的风土孕育出本土的智慧。人类行为的追溯,皆有其本源的深刻道理,需要的是所谓“透过现象看本质”。

毫无疑问,传统的演变是惰性的。方召唐生长于这样一种语境中。

民国初,无锡开丝厂的老板方寿颐为方家掌门,却在战火中遭遇了不幸,是母亲坚持把十几岁的方召唐拜托给了陈旧村,传习诗画。方家并不像乡下人重男轻女,也并非为职业谋(职业从艺在当时并非高尚),而是为旧时诗书人家的惯例:人生修养。

陈旧村无锡本土生人,为艺术科班出身,初于上海美校习艺,水墨之外还通西洋画,又曾于无锡女子中学执教,故方召唐与之求学是理所当然的。陈氏与钱松苗、贺天健当属同辈,同为诗社画会的艺友,所以,方召唐在那样的平台生活,是见多识广的,故而其学业师从亦旁及钱松喦。那时,已不是小脚女人的时代。

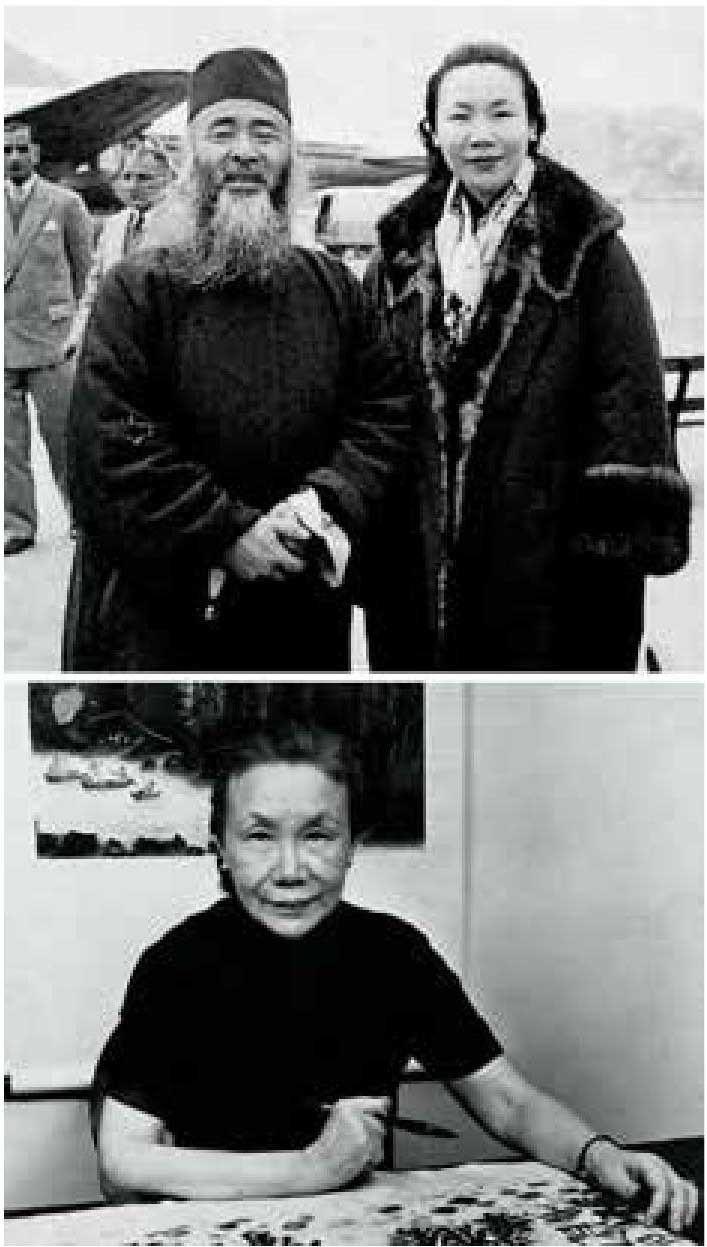

从二十多岁又学习英文来看,方召唐的人生未来似乎就已透露出了一丝略影。1937年便去了曼彻斯特大学,攻读欧洲历史,并在那儿结识了夫君方心诰。生活却是周折动荡的。

其后十余年间,战争的烟火让她转折于各地,上海、香港、桂林、贵阳、重庆、天津,并有了方安生(后来的香港特区政务司首长陈方安生)的出生,最终定居于香港。

方召麐好动,对生活一贯保持乐趣。所以她长寿(享年92岁),画画也重在趣的寻觅与表现。从二十世纪50年代到70年代,拜师岭南赵少昂深造绘画,又拜张大干,鞍前马后,找寻艺术的真谛,竟在张师的美国画室消磨了一年;又拜饶宗颐,以补充文史知识的财富;并于1956年去到牛津攻读文学博士。所以她有一股任性的味道,广泛的见识让她能自说自划而非同凡响。

所以我知道:每个人的心中自有一杆秤,去判断美丑好恶,阅历却是这杆秤的刻度。

我以为,别的画师也只能授予之“雕虫小技”。艺术的力量,扣人心弦的韵律,只能来自她自身。必须一提的是,画画的方召麐是倔强的,她七岁丧父,中道丧夫,也能忙于生意,一切靠自己的坚强。

传世撰写方召唐的文论艺话还有一些,主要在海外。

艺术史的真谛并不只在那几个肤浅流俗、似是而非的概念。

这里,有一点是我必须补充强调的,即她的艺术意趣与无锡本土画家王云轩的关联。探究方召唐的人完全未掌握这一点,不应该!

王云轩,业内几乎没人听过此名字,陈旧村、钱松喦皆其后生,在无锡有启蒙、授业、教化之美誉。无锡的艺术从业者陶勤先生最初给我做了介绍。从见到第一眼我就喜爱,从无锡、从各地买到了数十件“王云轩”,后以十倍价全卖给上海朋友,因他别爱有加。

王云轩不同于无锡出来的其他“品牌”,可惜作品流传甚少。他的画有一种滑稽而幽默的“趣”,或有点像尼德兰的勃鲁盖尔(Bruegel Pieter)。尤其到晚年,越发显露出一种天真的童心,惟妙惟肖地将人物与风景的塑造达成情境的统一,而不是依样画葫芦那样去作画,作品几无雷同。我以为,这一点是要了命的重要,这样的画师并不多,现在的画家并做不到!

所以我一直非常欣赏梁遇春秋心先生(一株来去匆匆的春晖秋草——笔者旧说)提出的一个概念“成熟的天真”,他把“天真”分两种:无知的和成熟的。历经人生之跋山涉水尚能天真无邪者诚为可贵。

王云轩总是有一种自然而然而又非同寻常的创造意欲,总是能异想天开地玩味出图画的“异趣”,一种自主、自信、自由的核心表现力。我相信,这也与无锡人较早接触洋文化有关,或就像当时制作的家具,多少有那么一点求变的奇异。

恰恰,方召唐“拾到”了这一点,并巧妙溶解在了自己作品中。相比钱松喦的“老实巴交”、“一本正经”,她的画作更可贵于“灵气”,不落窠臼的逍遥自在,艺术不变的魂。虽然也是旧一代时境中成长起来的人,却是多出了些许面对世界化之挑战的本钱、欲求与豁达。我想,她一定是对王云轩有所深刻记忆的。

厚积而薄发,不是一句你也可以随便说说的口头禅。