俄语法律文本的统计分析及翻译原则

2016-05-30李文戈哈尔滨工业大学外国语学院黑龙江哈尔滨150001

李文戈(哈尔滨工业大学 外国语学院,黑龙江哈尔滨150001)

俄语法律文本的统计分析及翻译原则

李文戈

(哈尔滨工业大学 外国语学院,黑龙江哈尔滨150001)

摘要:俄语法律文本有其自身的特点。统计数据显示,该文本在词类使用、句型分布、平均句长等方面都有别于文学文本。法律翻译要遵循准确忠实性、清晰简明性、前后一致性和语言规范性的原则。与文学翻译不同,法律翻译并不需要一定程度的艺术再创造,本身特有的庄严性和权威性只需译者忠实完整地再现原作内容,让译文读者感受到与原作同等的法律约束力和规范力。

关键词:俄语法律文本;统计分析;翻译原则

一、引言

对法律文本中词汇和句法的理解不能简单地等同于对所有词汇和句法理解的总和,还需要译者了解文本类型特点,切实准确地把握法律文本的翻译模式和翻译原则。法律翻译家苏珊·沙尔切维奇(Sаrсеviс,1997:17)曾指出,“法律语言主要有两种功能:规定功能和信息功能,前者是规定性的,后者是描述性的。”综合考虑语言功能和法律文本的信息型特点可将法律文本分为三类:(1)规定性文本(立法法规、条约合同等);(2)描写性文本(法律教科书、学术论文等);(3)规定性+描写性文本(判决书、司法决议和答辩状等)。本文主要以第一类规定性文本为语料进行分析研究。

二、俄语法律文本的统计分析

1不同词类的使用分析

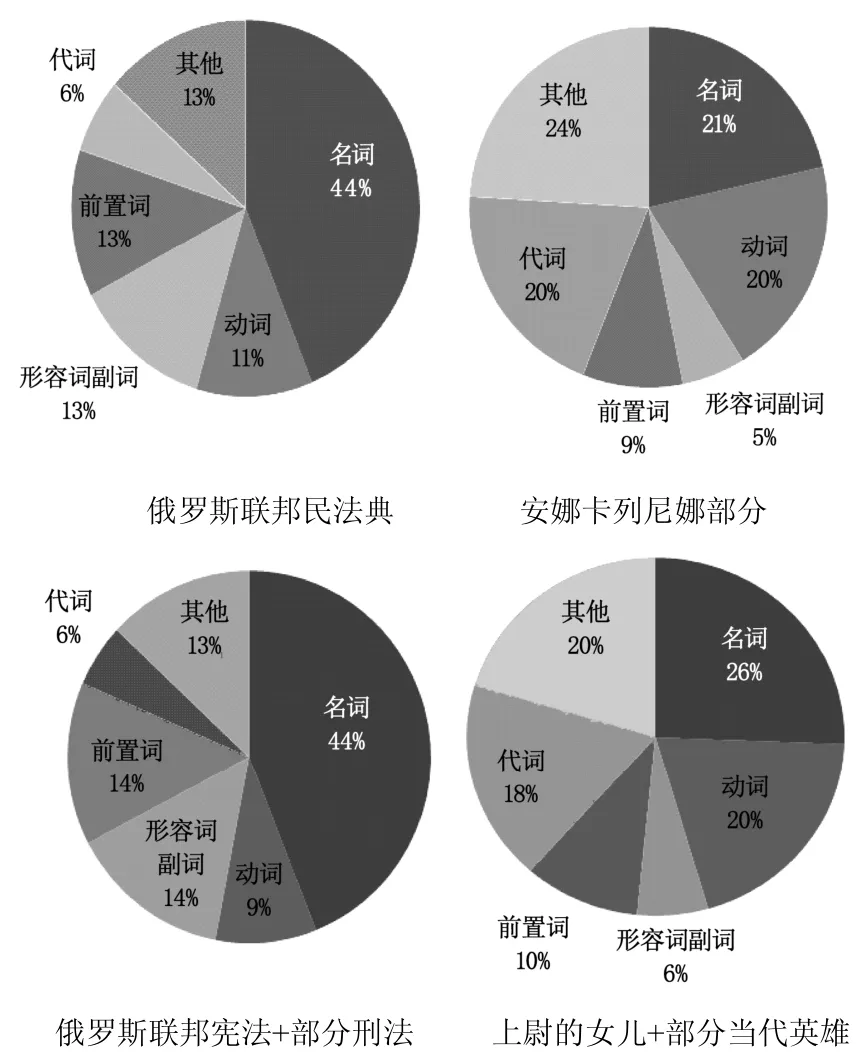

考虑到不同法律文本的针对性以及不同作者的用词特点等问题,本文分别从法律文本和文学文本中选取两个样本进行统计分析:

表1 两种文本的词类分布情况

表2 两种文本的词类总数

表3 两种文本的词类比例

表4 不同文本中词类使用的柱状图

统计数据显示,名词在俄语法律文本中的比例高达44%,而在文学文本中只占20~25%。这是因为名词在用作主语或宾语的同时,还可以前置或后置充当修饰限定性成分,其特点是表意非常丰富,结构相对简单,行文正式规范。法律文本的动词使用相对较少,其动词比例分别为9%和11%,较之文学的20%(与名词比例相当)相差甚远。法律文本因追求准确性和权威性经常使用能表达动作和状态的动名词或抽象名词,而不是动词,因为名词性结构的使用可使行文流畅、简洁、客观、精确。此外,法律文本中名词居多的另一个原因是,行文中经常使用动词+名词这样的固定搭配来替代单一动词,这样的搭配更加正式和书面语化,如нести уголовную ответственность,совершить преступление,наложить взыскание等。

从上述图表可以清晰地看到,代词在法律文本中的比例只占6%,远不及前置词的比例(13~14%)。这是由于代词在某些语境中所指模糊、不确定,为确保法律条文无懈可击,一般尽可能避免使用代词,尤其是指示代词、不定代词等等。而在文学文本中,为了避免表达重复,代词的使用频率要高得多,比例达到19~20%,与名词和动词的比例相当。

俄语法律文本一般很少使用主观性强、理解空间大以及表示程度和感情色彩的形容词或副词,如красивый, досадный, удивительный, очень, довольно, весьма等等,这是由法律语言的客观性、描述性、解释性和规范性决定的。当然,这并不意味着法律语言不使用修饰性成分,只不过修饰性成分必须是客观的、无歧义和无争议的,如незаконный оборот(非法流通),уголовная ответственность(刑事责任)等。

2各种句型的使用分析

法律文本通常是由大量句子组合的条文构成。分析俄语法律文本的句法特点对研究该文本的风格特点具有重要意义。为了准确说明问题,笔者对三个俄语法律文本进行了统计。

表5 法律文本的句型分布情况

刘宓庆(1998:31)先生在《文体与翻译》一书中对英语的被动语态句式作了深入的研究,他指出“英语被动语态在科技文体、公文文体和应用文体中用得极为普遍”,这里所说的公文文体自然包括所有的法律文书。那么,俄语与英语相比,情况会如何呢?苏珊·沙尔切维奇(Sаrсеviс,1997:177)曾指出:“较之英美法系,在罗马法系中被动语态的使用更加普遍”。从渊源上来讲,俄罗斯法律正是来自罗马法系(李琳,2011:28),因此俄语法律文本被动语态居多。三个文本的统计数据显示,被动句的使用比例分别是50.7%,35.8% 和24.1%。俄语法律文本中被动句式的使用重点在于表述动作本身,突出动作的承受者而不是动作的发出者,并客观地对有关事项进行描述和规定。与此同时,被动句的使用也体现出俄语法律语言庄严、客观、公正的文体特点,从而避免因个人因素或感情色彩所造成的语义误差。

法律语言的目的是确认法律关系、贯彻法律条令、规定人们的权利和义务、并依法执行。为了表明客观性和公正性,陈述句在俄语法律文本中占主导地位。统计数据显示,在法律文本中一般不使用疑问句和祈使句,陈述句的比例达到100%。

为了使法律文本语法结构完整、表达严密、陈述无误,一般多使用完整句,很少使用省略句。完整句的使用能避免因句子成分省略或缺省而造成的歧义或讹误,甚至授人以柄,从而使法律条文丧失应有的效力。

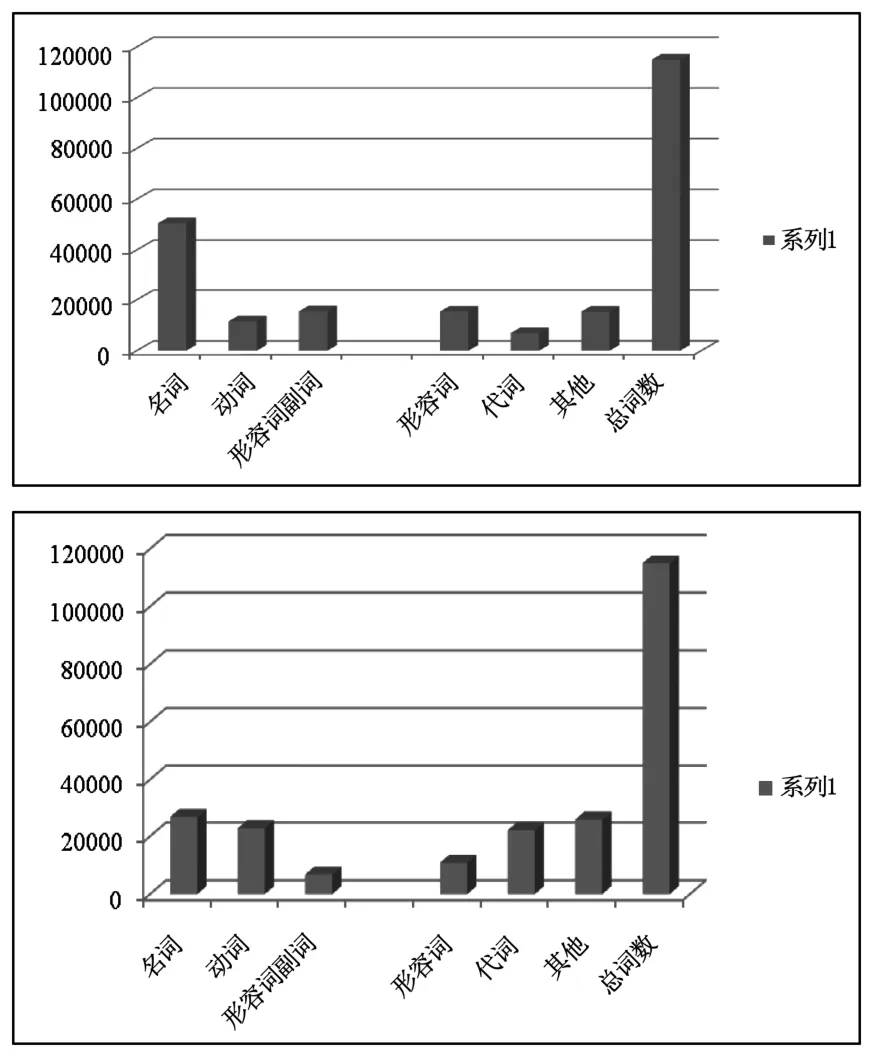

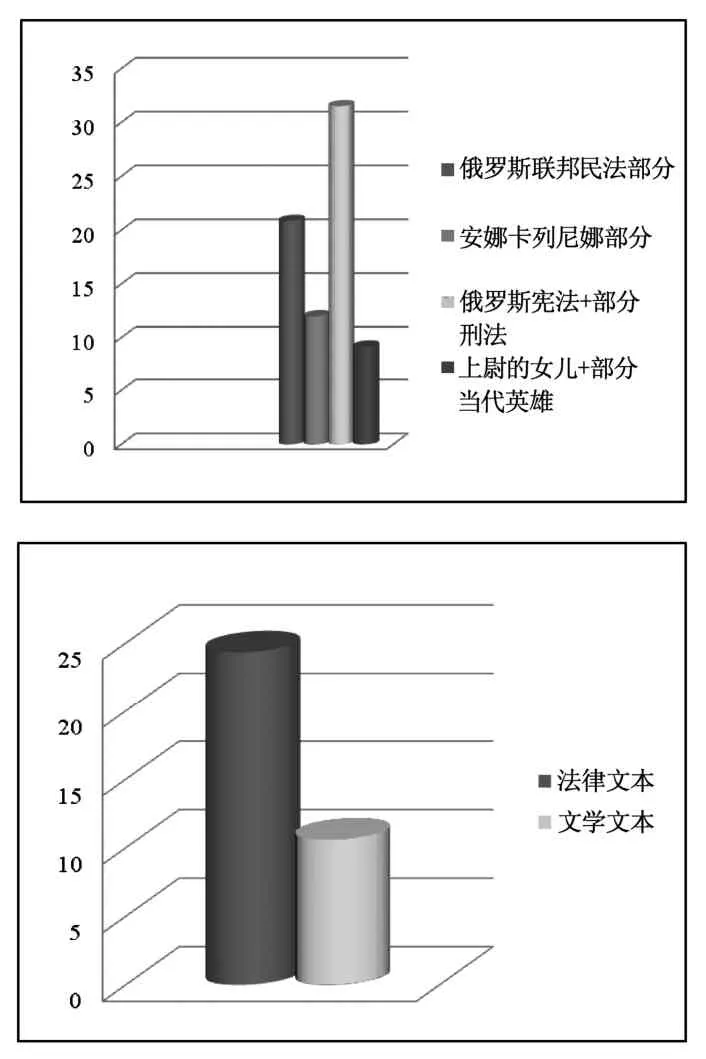

3不同文本的句长分析

根据不同文本大致平均的词量,笔者分别统计了2个法律文本和2个文学文本的句子总数和词语总数,并计算出不同文本中句子的平均词量:法律文本平均句长为24.33词,文学文本为10.59词。法律文本的平均句长是文学文本的2.30倍,两者相差将近14个单词。在“俄罗斯宪法+部分刑法”中平均句长达到31.53词,是“上尉的女儿+部分当代英雄”的3.43倍。由此可见,俄语法律文本中的长句显然比文学文本要多得多。

表6 不同文本的句子平均词量

表7 不同文本的平均句长的柱状图

俄语法律文本的句子修饰语多,结构冗长繁琐,从属成分层层扩展,枝叶繁茂,错综复杂。究其原因,无非是力求庄严、周密的陈述风格,避免任何表达上的缺省和遗漏,防止出现理解上的偏差,更好地维护法律的精神及意旨。在理解此类句子时,可以先抓住句子的主干,然后再逐一理解不同的修饰成分,并关注句子的语法逻辑层次及表达顺序。

上述分析表明,俄语法律文本有其自身的语言特点,了解这些特点对准确理解俄语法律语言大有裨益。下面,笔者再从表达的角度来分析两种语言的转换原则。

三、法律文本的翻译原则

“法律翻译是一种法律转换和语言转换同时进行的双重工作。”(法律英语证书全国统一考试委员会,2009:9)法律翻译与其他文体的翻译有所不同,或者说各有侧重,文学翻译重于求“神似”,着力于再现原作的思想内容和艺术品位;科技翻译讲求术语的精当、逻辑的严密和行文的简约规范;新闻翻译在信息准确传递的基础上要求符合新闻的陈述程式,文字要求雅俗共赏,具有最广泛的可读性;法律翻译则要求语气严肃庄重,含义明确,不产生歧义。翻译标准是衡量翻译工作效果的标尺,而翻译原则是使译文质量达标的准绳。根据法律翻译实践,笔者将法律翻译的基本原则归纳如下:准确忠实性原则、清晰简明性原则、前后一致性原则和语言规范性原则。

1准确忠实性原则

“法律是由国家行使立法权的机关依照立法程序制定,国家政权保证执行的行为规则。语言作为法律的表现形式和法律信息的承载体,必须体现法律的这种社会职能。”(张法连,2009:72)法律语言的准确严谨性决定了译本必须准确和忠实。法律翻译的准确忠实性原则要求译者“必须忠实再现源语法律文本的含义,不是绝对必要的情况下,不得对源语作任何变更。”(Sаrсеviс,1997:91)此外,还要对法律概念、规范以及相关的法律行为进行严格的审视和表达。翻译过程中除了涉及语言的困难之外,还会受到文化和法律制度差异的影响。因此,准确完整地反映原俄语法律文本的信息并非易事,要严格对待文本中存在的每一个词,即使是微小的翻译失误都可能造成不可挽回的损失。比如有的译者在涉外销售合同的翻译中把задаток翻译成“订金”(实为“定金”)。实际上,“定金”和“订金”是语义上有一定差异的两个词组,这样的误译使得外商在违约时(задаток被解释为预付款)逃脱了双倍返还定金的责任。可见,准确忠实是法律翻译的根本,而翻译失真则是法律效力的大患。法律翻译稍有差错或语义含糊不清,哪怕是微小的失误,都有可能造成严重的后果。例如:

(1)Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, штраф 300-800 руб.

对未按规定程序注册的车辆处以300~800卢布的罚金。

在汉语中“罚金”和“罚款”(俄语用штраф一个词表示)是一组典型的近义词,二者都含有处罚的含义,又都表示以现金形式的处罚。为体现法律语言的精准和严谨性,翻译此类术语时要严格区分它们的本质含义。“罚金”是俄罗斯联邦刑法中的主刑之一,是刑法处罚的一种方式,属于财产刑,其适用对象是触犯刑法的犯罪分子和犯罪法人,并且只能由法院依照刑法的规定判决,其他任何单位和个人都无权行使罚金权。“罚款”是行政处罚手段之一,是行政执法单位对违反行政法规的个人和单位给予的行政处罚(参见百度百科“罚款”词条)。本例应译成“罚款”,如果这两个词被误译,就会产生本质上完全不同的处罚概念,对受罚者造成不同的影响。

(2)Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению.

只有根据法院的决定才能实施拘役、拘捕和羁押措施。

虽然решение有“决定”这一义项,但在法律文本中则被赋予新的法律涵义,此处的решение最好译为“判决”。总之,译者选词要考虑到某词语在语境中的特殊含义,以免犯错。

准确忠实性是法律翻译最根本的原则。为了维护法律的尊严,译文中的每字每句都应达到准确忠实。

2清晰简明性原则

法律语言通常是一个国家最正式、最规范的语言。用清晰简明的词语表达法律概念是法律语言的基本要求。法律翻译亦是如此,翻译时译者应尽量避免逐词翻译,行文要流畅严谨,不拖沓赘余。如果法律条文译得不清晰,那么不但会影响其执行,甚至有可能构成陷阱。法律翻译的清晰和简明指的是清晰的词语和简明的句式,也包含两者的和谐统一。

(3)Никто не может быть ограничен в правоспос обности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.

除非在法律规定的情况下和依照法律规定的程序,任何人的行为能力和权利能力均不得受到限制。

虽然установленных законом是对в случаях和в порядке两个状语的修饰,但是在译文中没有必要将其重复翻译出来,按照清晰简明性原则应将其译成“除法律规定的情况和程序外”为宜。

(4) Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

每个人都有依法纳税的义务。

例中налоги和сборы都表示同一概念,即各种征收的费用和税收,语义重复。根据清晰简明性原则,可减译为“税”,与我国宪法中关于纳税的表述一致。

3前后一致性原则

法律翻译的前后一致性原则是为了维护同一事物、概念或制度在法律上始终一致,避免引起歧义。翻译时,译者要自始至终地坚持用同一术语表示同一概念,因为那些看似同义或近义的词语有可能表示不同的概念。例如:

(5)Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия договора определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

如果合同条件不能以双方协议或者任意规范确定,相应的合同条款由适用于当事人关系的交易惯例确定。

условие有两个常用释义“条件”和“(双方应履行的)条款”。在与合同或协议等词汇搭配时,通常译为“合同条款”。本例的问题是:условие договора在同一个句子中两次出现,而译者却采用了两种不同的表达方式,这样的译文不但容易使读者误解,还会有损法律语言的权威性。

法律语言的保守稳定性决定了法律文本所用词汇和句型的重复率非常之高。如果法律翻译缺乏前后一致性,无疑会使读者混淆法律概念,影响法律的精确性。因此,在法律翻译中要始终遵循前后一致性原则,避免因翻译不当而引发官司。

4语言规范性原则

法律翻译的目的不仅是为了语言功能的对等,而且还要达到法律功能的对应。法律功能的对应是指源语和目的语法律传达的内容、所起到的作用和效果是相等的。因此,在法律翻译过程中译者还应重视语言规范化原则,即使用官方认可的规范化表达方式或书面语,避免使用方言、行话和俚语,也不能使用夸张、比喻、拟人和委婉语气等各种修辞手段。法律翻译有别于文学翻译,它不需要华丽的辞藻和丰富的修饰语,只求用词准确无误,语义严谨。在法律翻译中译者必须使用专业规范的法律用语,尤其是现行法律中已界定并被国家公认的词语,真正做到“法言法语”。例如:(6)Чистосердечное признание облегчает наказание.坦白可以减轻处罚。(试比较:坦白从宽)

(7)Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

俄罗斯联邦通过的其他法律规定不能与俄宪法相矛盾。(试比较:俄罗斯联邦通过的法律和法规不得同俄罗斯联邦宪法相抵触)

例(6)的译文虽满足了与原文本在内容和形式上的对等,但在表达上却缺少一点法律的威慑性。在翻译过程中,译者应尽量使用目的语中已经被官方认可的规范性表达,让目的语读者与源语读者有一样的感受。例(7)的译文漏译了законы,此外,противоречить一词的汉译也不符合目的语的表达习惯,通常应译为“相抵触”。在《中华人民共和国宪法》(2004)中也有类似的表述:“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触”。

三、结语

法律语言结构严谨,用词考究,逻辑严密,较其他文体更正式、更庄重,这是由法律本身的性质和特征决定的。为了解源语的语言特点,特别是法律文本的语体特点,译者应该做大量的译前准备工作。统计数据显示,俄语法律文本在词法上名词居多,而动词、代词、形容词和副词的使用较少。相对于文学文本,在句法上陈述句和完整句居多,被动句的使用比例很高。

就译文的表达,笔者提出了法律翻译的四项原则,希望有助于更好地完成语言知识和法律知识的双重转换。同时也应看到,翻译不仅是语言形式上的转换,更是文化形式的转换,所以在翻译法律文本时,译者非常有必要了解一下中俄法律文化之间的差异(立法渊源、法制观念和法制心理)。只有这样,译者才能不断提高法律翻译的质量。

参考文献:

[1] Sаrсеviс, S.1997.New Approach to Legal Translation[M].Thе Наguе: Kluwеr Lаw Intеrnаtiоnаl,

[2] 法律英语证书全国统一考试委员会.2009.法律英语翻译教程[M].北京:中国法制出版社.

[3] 李琳.2011.论中俄传统法律文化的差异——以法典编纂为研究视角[J].东疆学刊, (1): 23-28.

[4] 刘宓庆.1998.文体与翻译[M].北京:中国对外翻译出版社公司.

[5] 张法连.2009.法律文体翻译基本原则探究[J].中国翻译, (5): 72-74.

学术讨论:符号学在中国的发展进路

编者按:

本刊自2016年第1期开始新辟综述类版面,交替开设“学术讨论”、“学术述评”、“会议综述”以及“学者访谈”等栏目。欢迎赐稿。

本期“学术讨论”邀请国内四家符号学研究机构的学者就“符号学在中国的发展进路”各抒己见。天津市人文社科重点研究基地天津外国语大学语言符号应用传播研究中心主任王铭玉教授提出中国的符号学研究可以归依的13个符号学领域,以及中国符号学应有的6种学术精神,不失为一种符号学在中国发展的宏观布局。四川大学符号学-传媒学研究所主任赵毅衡教授提出符号学必须拥抱新传媒时代,南京师范大学外国语学院教授、国际英文学术期刊《中国符号学研究》主编王永祥教授与潘新宁教授合作,从三个角度谈中国符号学的发展趋势,苏州大学教授、国内英文学术期刊《语言与符号学研究》副主编苏晓军教授提出符号学在中国的三个发展进路。学者的这些真知灼见对符号学研究在中国的发展和深入势必会起到引领和启发作用。

特别需要说明的是,苏州大学苏晓军教授在给本刊投来这篇稿件之后的第二天就不幸突发疾病,与世长辞了。这篇稿件因此或成为他生前的最后投稿。刊发此稿,也是对他的纪念。

作者简介:李文戈,男,教授,博士,研究方向:翻译学

基金项目:黑龙江省社科基金项目“语篇翻译的功能阐释”(13B014)

收稿日期:2015-09-13;修回日期:2015-11-15

中图分类号:Н315.9

文献标识码:А

文章编号:1008-665X(2016)1-0060-04