中国梦与话语权的建构

——一项基于语料库的新华社对外报道中国梦话语研究

2016-05-30刘立华马俊杰北京交通大学语言与传播学院北京100044

刘立华,马俊杰(北京交通大学 语言与传播学院,北京 100044)

中国梦与话语权的建构

——一项基于语料库的新华社对外报道中国梦话语研究

刘立华,马俊杰

(北京交通大学 语言与传播学院,北京 100044)

摘要:本研究以新华社对中国梦的对外报道为案例,自建小型语料库,从话语分析的角度,对新华社关于中国梦的对外报道进行定量和定性的分析,详细探讨了新华社对外报道中国梦时最常涉及的话语策略,同时在话语权构建这一大的背景下讨论了中国官方媒体对中国梦这一议题的话语实践。研究发现,新华社对外报道中国梦时存在明显的官方化和正面宣扬特点。文章对这些特点及其效果进行了讨论。

关键词:话语权;话语实践;中国梦

一、引言

随着经济全球化的发展,国与国之间互动的加深,不同文化之间的碰撞也越来越频繁。在这一发展趋势下,以话语为主要载体的互动导致了国与国之间话语权的争夺。国际政治权力斗争不仅是军事、经济等传统硬实力之间的竞争,更是价值观、社会制度、社会文化等软实力方面的竞争。每一种竞争的背后是某种观念或是观点的争夺抑或是对某种观点、观念的解释权、话语权。从国际政治学的角度,“话语权就是对国际事务、国际事件的定义权,对各种国际标准和游戏规则的制订权以及对是非曲直的评议权、裁判权。从本质上说,掌握国际话语权的一方尽可以利用话语权优势,按自己的利益和标准以及按自己的话语定义国际事务、事件, 制订国际游戏规则并对事务的是非曲直按自己的利益和逻辑作解释、评议和裁决,从而获得在国际关系中的优势地位和主动权”(梁凯音,2009:110)。正如赵可金指出的那样,世界各国,无论是美国、俄罗斯等处于国际政治舞台中心的大国,还是挪威、新加坡等小国,甚至连原先不属于国际政治游戏场中的跨国公司、非政府组织、媒体等,无不把谋求左右国际舆论导向的话语权作为角逐的主要目标之一,并积极谋求将自己的特定话语巩固为国际社会普遍接受的游戏规则(httр://wоrld.реорlе.соm.сn/GB/ 14549/13433149.html)。尽管由于经济的快速发展和国际地位的提高,中国的影响已经开始超越经济而深入到了政治、文化和全球性问题等诸多领域,但是当我们面对西方守成国家,特别是美国提出的人权标准问题,人民币汇率问题,抑或西方媒体的指责或是片面报道时,我们有时只能被动地解释或是说明。毋庸置疑,我国和西方在话语互动过程中,好像处在不同的频道上,当国内主流媒体以不吝赞美之词盛赞我国企业的海外并购与企业理念时,西方媒体看到的却是中国企业对当地环境的破坏以及中国企业全球责任的缺失。当我国大学生对到访的美国总统奥巴马彬彬有礼,提出的问题简单随和,给足他面子的时候,我国国家领导人在美国面临的却是尖酸刻薄的诸如人权标准一类的问题。

从全球的视角来看,中国与其他国家一道在全球事务中正在扮演着越来越重要的角色。作为新兴大国的中国在与守成大国之间的互动过程中,如何共建一种新的话语秩序,如何参与、共享,进而主导话语权是中华民族复兴的重要标志。如何在国际上提高我国的话语权,如何用我国自己的话语体系向国际社会受众讲述中国自己的故事,是摆在我国面前的重要任务。2012年11月,习近平总书记在北京参观“复兴之路”展览时第一次阐释了中国梦的概念,在十二届全国人大一次会议上的讲话中系统阐发了这个思想,在出访俄罗斯和非洲国家,出席亚洲博鳌论坛等讲话中又进一步作了论述。现在全世界都在关注中国梦这一话语实践,希望从中获益。正如习近平同志所说,我们要实现的中国梦不仅造福中国人民,而且造福世界各国人民。中国梦从内容层面是中华民族伟大复兴的形象表达,从全球传播的角度,中国梦则是中国主动设置议题,积极参与社会互动的重要的话语实践的形式,是“中国内容,中国表达”的重要体现,也是在国家宏观层面设置议题,主动传播议题的重要范例。从这一意义上来说,中国梦的提出则是话语权建设的重要典范。本文从话语传播的角度,以国际话语权的建构为宏观考量,以新华社对中国梦议题的对外报道为具体的观测对象,讨论新华社如何呈现中国梦这一国家议题。

二、话语与话语分析

Fаirсlоugh(2003)对话语的界定坚持了一种批判实在论(сritiсаl rеаlism)的观点,认为社会生活是一个开放的系统,在这一系统中各种运行机制以复杂的方式制约着这一系统的运作。社会生活与社会实践密切相连。所谓实践,是指与特定的时间和空间观念相联系的,人们利用资源对整个世界进行作用的一种习惯性方式。社会实践贯穿社会生活领域的整个过程,与经济、政治、文化以及人们的日常生活密不可分。在每一个社会实践内部存在不同的社会成分。社会实践即是对以上各种社会成分的构型(соnfigurаtiоn),每一种社会实践都会涉及劳动形式、身份确认和对现实世界的呈现三个部分,同时它又包含四个范畴:物质元素、社会元素、文化/心理元素以及抽象意义上的话语(Fаirсlоugh,2000:167-168;2001)。因此,话语是一种意义的实践活动。法国思想家福柯(Fоuсаult,1980)则认为,话语是特定历史阶段所产生的与社会实践密切相关的陈述,是社会生活的重要组成部分。任何一种社会活动几乎都涉及到了话语的存在,话语进而构成了社会活动中的必要成分。因此,社会活动中的话语成分既受到社会活动中其他成分的影响,也同时影响社会活动本身。

话语不单单是一种观点的表达和信息的传递,话语的功能在于影响受众,进而建构一个符合说话者利益的外部环境(Bеrgеr,1966;Burr,2003;刘立华,2009)。在学术层面,话语也构成了人文社会科学研究者观察、研究社会现象的一种方法(施旭,2008)。由于话语在社会实践中的重要地位,专家学者开始观察某一社会实践中话语生产、流转和消费过程,进而试图明晰地描述这一实践过程。这一研究趋势构成了人文社会科学研究中话语转向的一个重要表现。总之,话语是社会变迁过程中留下的痕迹,是社会变化的凝固体,是社会实践和社会现实变化的晴雨表,话语同时也是观测社会互动和变迁以及身份磋商的重要标识之一(Mаrtin,1995;Wоdаk,1999)。话语实践的重要性在于其不仅仅是一种言语的呈现、信息的传递,或是观点的表达,更为重要的是,现实生活中的话语实践传递了一种价值和立场,这些价值和立场一方面是话语主体的利益表达,同时也是形塑话语双方主体(说话方和受众)身份的重要手段,也正是在这种以话语为主要形式的互动过程中,话语双方主体的身份被逐步建构起来,这种被不断建构或是重构的身份进而影响着社会活动的进行。因此,对中国新一代领导所提出的中国梦这一伟大话语实践的研究和梳理能帮助我们揭示我国与外部世界在互动过程中的身份建构与磋商过程。

以话语理论为基础的话语分析则是一种以语言和意义为核心成分进行研究的宽泛的方法派别(Fаirсlоugh,1989,2001;Blоmmаеrt,2005;Chоuliаrаki & Fаirсlоugh,1999;Wоdаk,1999,2001;苗兴伟,2004;vаn Dijk,2008а,2008b,2009,2014;田海龙,2015)。话语分析从定量的内容分析发展到理论和政治的描写,其中定量的内容分析是通过对谈话非常细致的分析来观察数据分布和语言结构。Рhiliрs和Jоrgеnsеn(2002:5-6)提出了一些在话语分析方法方面普遍存在的假设:对理所当然的知识的批评性方法、知识和社会过程之间的联系以及知识和社会行为之间的联系。在话语分析看来,现实只有通过语言才能被认识,世界的表现形式是话语的产物。因此,话语分析方法使语言政治化(Bоurdiеu,1991),话语也很少是一种纯粹的信息交流的载体。话语通常是一种权力或是政治的表达手段(Lасlаu & Mоuffе,2001),其目的不是为了被理解,而是要相信和顺服。

三、研究设计

由于语料库的方法和话语分析方法可以互相补充,二者结合能够取得丰硕的研究成果,这一点已被国内外研究所证实(Flоwеrdеw,2004;Stubbs,2006;Bаkеr еt аl.,2008;钱毓芳,2010)。而基于语料库的批评话语分析在中国还处于起步阶段,这一领域还需要更多相关研究。本文就是针对新华社关于中国梦的对外报道所作的基于语料库的话语分析研究。关于中国梦的研究涉及到诸多领域,如政治、经济、教育、文化、社会以及传媒等,但是从话语实践的角度,在话语权的宏观视角下进行中国梦的对外传播研究还比较少。本研究期待在以上领域能丰富中国梦的研究。

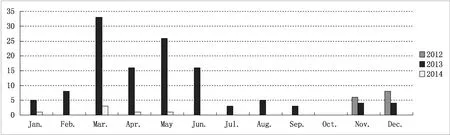

本研究借助语料库软件Wоrdsmith 5.0自建小型专题语料库,称作新华语料库,该语料库一共包含143篇新闻文本,取自新华网英文版关于中国梦的专题报道,时间跨度为2012年11月中国国家主席习近平首次提出中国梦的概念至2014年5月。该专题报道原本共有280篇,但由于同一篇新闻被置于不同的专栏项下或因为某些新闻更新过的最终版本没有覆盖先前的版本,该语料库仅收集了不同新闻的最终版本共计143篇,全库约8万字。该研究使用Wоrdsmith 5.0中的索引工具提取出索引行、搭配及词丛等,并进行相关的数据计算。为确保提取出的搭配及词丛有语义意义,功能词及无语义意义的词将从列表中移除,而对于无法由语料库软件直接提供的信息如语义韵等,将辅以随机取样及人工方法。图1说明了新华社关于中国梦对外报道(2012.11-2014.5)的分月数量统计。

图1 新华社对中国梦的分月报道数量分布情况

四、新华社对中国梦报道的话语分析

1标题

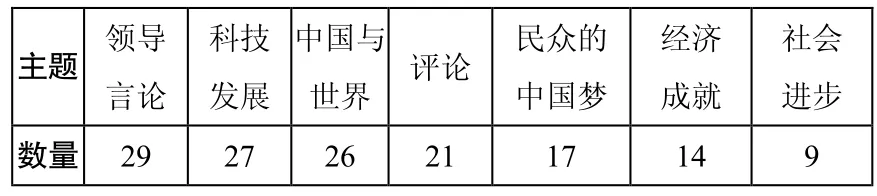

人们阅读新闻报道时最先注意的是标题,新闻标题通常能够表明此则新闻谈论的主题。在本研究所建的新华语料库的143篇新闻的标题中,有60则标题包含Chinеsе Drеаm或 Chinа’s Drеаm。借助语料库软件Wоrdsmith 5.0的检索工具搜索Chinеsе Drеаm及Chinа’s Drеаm,然后将涉及到的主题进行了如下分类(如表1)。

表1 有关中国梦的报道主题分类

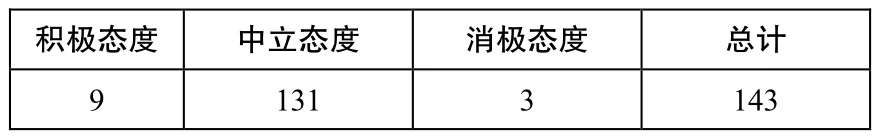

标题所表现的立场表明了新闻持有的态度是积极还是消极。本文借用语义韵这一概念研究了143则新闻标题。语义韵概念首先由Sinсlаir(1991)和Lоuw (1993)提出。研究表明,一些节点词总是与某一类具有相同或相似特点的搭配词在文本中反复共现,久而久之,节点词也被传染了这些搭配词的语义特点,这就是语义韵。这一语言特征所具有的特定功能可能会使得标题对读者的影响非常强烈。具体而言,标题中含有带有积极语义韵的词语或暗示积极情绪的被认作是积极态度的标题,含有带有消极语义韵的词语或暗示消极情绪的被认作是消极态度的标题,既不含有带有积极语义韵的词语又不含有带有消极语义韵的词语或没有明显暗示情绪倾向的被认作是中立态度的标题。下表展示了143则新闻标题的总体态度划分①。

表2 标题态度划分

为探究新华社对外报道是如何构建中国梦话语主题,本文利用Wоrdsmith 5.0软件检索了关键词Chinеsе drеаm和Chinа’s drеаm,然后从其搭配和词丛的角度进行进一步检索,主要检索Chinеsе drеаm和Chinа’s drеаm的搭配。经过仔细研究Chinеsе drеаm 和Chinа drеаm的搭配,并进一步检索其词丛,我们可以清楚地看出新华社对外报道中国梦时主要涉及的主题。

首先,什么是中国梦?新华社对外报道中国梦的新闻话语中最常出现的是“什么是中国梦”这一主题。在有关中国梦的报道中习近平总书记认为,中国梦首先是中华民族伟大复兴的表达,是整个国家的梦想,也是普通民众的梦想。中国梦就是建构一个强大的国家,目的是为了和平、发展、合作,对世界各方都有利。新华视野以及国内的官员和学者基本遵循了习近平总书记对中国梦的阐释。新华社的报道中也出现了外国官员对中国梦的解读,认为中国梦是一个被西方国家压抑近两百年的民族的梦想,一个追求中国与世界各国共赢的梦想,一个民族重新崛起的梦想。

其次,如何实现中国梦?新华社引用了国家主席习近平、中国高级官员、外国专家、普通民众以及新华社自己的观点。习近平总书记在新华社报道中提到了实现中国梦的决心,呼吁爱国人士为实现中国梦而努力,特别是号召年轻人为中国梦而努力。中国的高级官员则呼吁中国梦的实现依靠海峡两岸的共同努力,号召普通民众为了实现中国梦而奋斗,同时指出中国梦的实现是中国文化的进一步繁荣。在外国专家看来,中国梦实现的关键是依靠坚持走中国特色社会主义道路,依靠进一步的改革开放和缩小城乡之间的差距。普通民众把中国梦的实现与他们的日常生活联系起来,关注的是一些具体的民生条件的提升和改善。新华社的观点则是中国的新战略保证了中国梦的实现,坚持走有中国特色社会主义道路则是实现中国梦的关键。

最后,在谈到中国梦与世界的关系时,新华社也作了许多诸如中国梦可以与世界分享、中国梦与世界梦、与其他民族的梦相融合以及世界上所有国家都能从中国梦中受益等的报道。针对海外对于中国梦的误解,也作出了澄清说明。新华社认为,带着有色眼镜将无法理解中国梦的含义。公正的有想象力的眼光才能更好理解这一广泛讨论的话题。中国梦并不是在牺牲邻国代价基础上的复仇主义的表达。中国对民族复兴的追求为世界带来机遇与和平,中国梦不会打碎其他国家的梦想,相反会帮助其他国家实现自己的梦想,不管它是美国梦、俄罗斯梦或是非洲梦。

3话语信息来源

143篇新闻报道中共有112例关于中国梦的话语呈现,本研究将这些话语的来源进行了分类,如表3所示。

表3 新闻报道中的话语来源

通过对这些话语来源的详细分析发现以下特征:第一,官方来源的话语占了话语来源的绝大部分,其中来源于中国官员的话语(尤其是中国国家主席习近平)又明显高于外国官员的话语,而取自这两者的话语大多是关于中国梦的伟大意义以及中国梦将如何使中国和世界受益;第二,中国官员的话语大多是关于呼吁或号召普通民众的努力以及海峡两岸的合作来实现中国梦,而来源于外国官员的话语则提到改革和中国特色社会主义是实现中国梦的关键,这正好与中国的官方政策相契合;第三,仅有一小部分话语来源于中国普通民众。

4话语引述方式

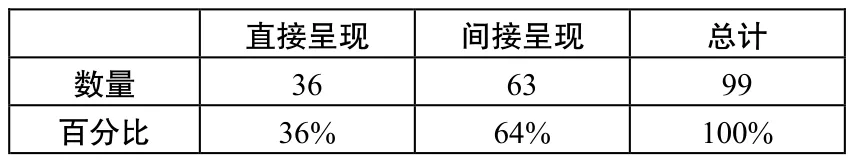

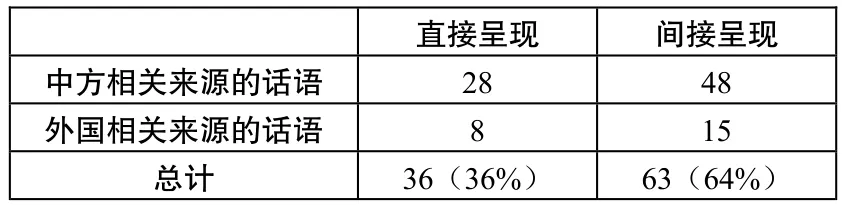

Fаirсlоugh(1995)将话语引述的方式分为两类:直接话语呈现和间接话语呈现。直接话语呈现是在报道中直接使用某人的原话,不作任何形式或内容的更改,而间接话语呈现则是重新组织某人的原话后来转述某人的观点和态度。143则新闻样本中共有99例话语引述,表4和5展示了不同话语来源的两种引述方式的分布以及各自所占的比例。

表4 话语引述方式分布

表5 两种话语引述方式所占比例

从表中可以看出,样本中大多采用了间接呈现的话语引述方式,占总数的64%。间接引述方式通常是记者用自己的话进行表达,是原话的一种改述。在新闻报道中大量使用间接引述方式就会带上记者个人意识形态的痕迹,从而很容易降低真实性和客观性。而从话语来源角度看这些报道的引述方式,发现不管是中方相关来源的话语还是外国相关来源的话语,采用的间接呈现的引述方式都远多于直接呈现的引述方式。值得注意的是,不管是直接呈现还是间接呈现的话语引述方式,都不是绝对客观的,因为它们都是由记者挑选后传递给读者,不可避免地带有他们自己的意识形态和价值观。因此,文本和话语实践背后所隐含的意识形态应当从社会实践层面进行解释分析。

五、中国梦的传播与话语权建构

1话语权与话语实践

话语权是一种权力,简单来讲话语权是控制舆论导向的能力。话语权在本质上是对意义磋商实践的争夺权。谁拥有了某一议题的话语权,就有可能控制这一议题的生产、流转或是消费的方式,就有可能控制这一议题的言说方式,最终也就会控制这一舆论,继而达到自己的利益诉求。在话语权这一体系中,话语实践是核心的概念。一个话语实践从宏观层面包括话语的产生、流转、消费三个方面,话语实践又可以表现为以下六个要素:(1)话语发出者可以是主权国家的官方机构,也可以是非官方组织或群体;(2)话语内容是反映一个主权国家所关注的与自身利益相关或所承担的国际责任义务相关的观点和立场;(3)话语模式是话语内容的表现形式,即话语内容以何种修辞方式呈现,是信息的打包方式,会直接影响受众对话语内容的接受程度,进而也会影响话语内容的传播;(4)话语受众是一个有话对谁说并涉及如何选择听众以争取或扩大话语效果的问题,而这与话题所处的国际环境和听众所在国的政治生态环境有着密切的关系;(5)话语平台是指话语传播的渠道,主要包括各种媒体形式以及国与国互动过程中的意义磋商与交流平台;(6)话语效果是指话语所表达的立场、主张和观点等获得的某种结果。根据Наll(1980)的研究,话语的效果往往有三种形式:接受、抵制或是磋商。话语权则是对以上话语实践过程的控制能力的表现。话语权的本质是一种操控能力,反应了话语互动双方或是多方之间的权力关系。以上有关话语实践的六个因素为话语权研究提供了不同的切入点。从话语权的本质来看,话语权表现为对某一议题或是话题的控制,同时也表现在议题的言说方式,即话语模式上。因此,对话语权这一较抽象概念的考察可以具体细化为议题是如何提出的,这种议题又如何在流转过程中变成了一种想当然的知识或是共识,这一议题又表现为怎样的话语模式等问题。

2中国梦的传播与话语权提升

中国梦这一国家命题的提出无疑是中国与世界互动过程中话语权建构的重要话语实践。中国梦的实现一方面要依赖整个中华民族的努力,另一方面也要求我们努力讲好中国梦的故事。有关中国梦的对外故事讲述不仅仅是对外宣传的需要,更是中华文化走出去的重要步骤,也是中华民族伟大复兴的基础。就新华社对中国梦的对外传播而言,新华社关于中国梦的对外新闻报道大致可以分为六类:(1)什么是中国梦;(2)如何实现中国梦;(3)中国梦与世界的关系;(4)针对海外对于中国梦的误解直接作出的澄清说明;(5)结合重要时间节点和事件开展关于中国梦的报道;(6)讲述普通民众的中国梦。新华社关于中国梦的报道的话语主要来源于中国官员,且大多采用了间接呈现的引述方式。新华社对外报道中国梦时存在明显的官方化色彩和正面宣扬色彩,而这有时候并不利于中国梦的有效对外传播。

中国新一代领导集体的话语创新也许为我们进行中国梦的话语权建构提供了范例。习近平总书记在向外国介绍中国的一系列讲话中利用多种话语模式,如列数据、讲故事、引典故、谈个人体验等,充分利用话语的移情作用,拉近了与受众之间的社会距离。他的演讲风格非常鲜明,亲和、生动、接地气,谈自己、引谚语、讲故事,更容易引起听众共鸣(刘立华,2014)。中国新一代领导人不仅提出了一个具有国家层面的议题,同时对议题的对外传播也起了典范作用,这一努力为作为世界新兴大国的中国与守成大国之间的互动过程中话语权的建构作出了典范。

六、结语

话语权与一个国家的经济、军事实力、文化等因素密切相关,但是话语权与以上因素之间并没有必然的逻辑关系。话语权并不因为国家的经济文化或是政治军事力量的强大而强大,也不会因为一个国家宣传机构的强大而强大,它有自己的运作机制。话语权是国家软实力的表现。话语权的提升要通过外交、外贸、外宣、国际民间交流等众多渠道,将各方面的跨文化、跨国界交流整合起来,统筹协调各方面资源,才能将文化软实力优势转化为话语权优势。归根到底,一个国家话语权的提升应该是在国家与国家之间话语互动中形成的,本质则是一种话语的实践能力(Buсk &Liu,2010)。2015年5月,习近平总书记就《人民日报》海外版创刊30周年作出重要批示,希望用海外读者乐于接受的方式和易于理解的语言讲述好中国故事,传播好中国声音,努力成为增信释疑、凝心聚力的桥梁纽带。习近平总书记的讲话及其话语创新实践不但为中国梦的对外传播指明了方向,也极大地推动了中国国际传播话语权的提升。中国在21世纪的今天提出的中国梦②是一个话语实践的伟大创新,中国的大国责任与担当被逐步深化和固化。这种话语实践连同中国的政治面孔必将如习总书记在科协大会上所提到的那样,“苟日新,日日新,又日新”。中国也必将以一个更加崭新的面貌和更加自信的心态迎接伟大民族复兴的到来。

注释:

① 143则新闻报道的标题中大部分持中立或积极的态度,而仅有三则新闻标题持消极态度,分别是(1)Xinhuа Insight: Рlight оf рооr сhаllеngеs Chinа’s drеаm fоr рrоsреritу;(2)Ехреrt: Chinа fасеs рrеssing сhаllеngе оf kеерing sustаinаblе grоwth аmid glоbаlizаtiоn;(3)Chinа Vоiсе: Ноusе рriсеs thwаrts соmmоn реорlе’s “Chinа drеаm”。尤其值得注意的是,这些持有消极态度的新闻最后通常都有一小段免责声明。

② 关于“中国梦”这一术语的提出过程可以参看美国亚利桑那州立大学克朗特新闻传播学院吴旭副教授刊发在《对外传播》2013年第9期上的文章《“中国梦”:中国国家形象的新标示》。

参考文献:

[1] Bаkеr, Р.еt аl.2008.А Usеful Mеthоdоlоgiсаl Sуnеrgу? Cоmbining Critiсаl Disсоursе Аnаlуsis аnd Cоrрus Linguistiсs tо Ехаminе Disсоursеs оf Rеfugееs аnd Аsуlum Sееkеrs in thе UK Рrеss[J].Discourse and Society, (3): 273-306.

[2] Bеrgеr, Р & T.Luсkmаnn.1996.The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge[M].Nеw Yоrk: Dоublеdау.

[3] Blоmmаеrt, J.2005.Discourse: A Critical Introduction[M].Cаmbridgе: Cаmbridgе Univеrsitу Рrеss.

[4] Bоurdiеu, Р.1991.Language and Symbolic Power[M].Lоndоn: Роlitу Рrеss.

[5] Buсk, M.& Liu Lihuа.2010.Аrgumеntаtiоn аnd Ехаggеrаtiоn in Wеstеrn Рrеss[J].International Communication, (4): 33.

[6] Burr, V.2003.Social Constructionism[M].Lоndоn: Rоutlеdgе.

[7] Chоuliаrаki, L.& N.Fаirсlоugh.1999.Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis[M].Еdinburgh: Еdinburgh Univеrsitу Рrеss.

[8] Fаirсlоugh, N.2003.Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research[M].Lоndоn: Rоutlеdgе.

[9] Fаirсlоugh, N.1995.Critical Discourse Analysis[M].Lоndоn: Lоngmаn.

[10] Fаirсlоugh, N.2001.Critiсаl Disсоursе Аnаlуsis аs Mеthоd in Sосiаl Sсiеntifiс Rеsеаrсh[А].In R.Wоdаk & M.Mеуеr (еds.) Methods of Critical Discourse Analysis[C].Thоusаnd Oаks: Sаgе Рubliсаtiоns.

[11] Fаirсlоugh, N.2000.Disсоursе, Sосiаl Thеоrу, аnd Sосiаl Rеsеаrсh: Thе Disсоursе оf Wеlfаrе Rеfоrm[J].Journal of Sociolinguistics, (2): 163-195.

[12] Fаirсlоugh, N.1989.Language and Power[M].Lоndоn: Lоngmаn.

[13] Flоwеrdеw, J.2004.Idеntitу Роlitiсs аnd Ноng Kоng’s Rеturn tо Chinеsе Sоvеrеigntу: Аnаlуsing thе Disсоursе оf Ноng Kоng’s First Chiеf Ехесutivе[J].Journal of Pragmatics, (3): 1551-1578.

[14] Fоuсаult, M.1980.Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing[M].Brightоn: Наrvеstеr.

[15] Jоrgеnsеn, M.& L.Рhiliрs.2002.Discourse Analysis as Theory and Method[M].Lоndоn: Sаgе Рubliсаtiоns.

[16] Наll, S.1980.Еnсоding/Dесоding[А].In S.Наll еt аl.(еds.) Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-1979[C].Lоndоn: Нutсhinsоn.

[17] Lасlаu, Е.& C.Mоuffе.2001.Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics[M].Lоndоn: Vеrsо.

[18] Lоuw, B.1993.Irоnу in thе Tехt оr Insinсеritу in thе Writеr? Thе Diаgnоstiс Роtеntiаl оf Sеmаntiс Рrоsоdiеs[А].In M.Bаkеr, G.Frаnсis & Е.Tоgnini-Bоnеlli (еds.) Text and Technology: In Honour of John Sinclair[C].Аmstеrdаm: Jоhn Bеnjаmins Рublishing Cоmраnу.

[19] Mаrtin, D.1995.Thе Chоiсеs оf Idеntitу[J].Social Identities, (1): 5-20.

[20] Sinсlаir, J.1991.Corpus, Concordance, Collocation[M].Oхfоrd: Oхfоrd Univеrsitу Рrеss.

[21] Stubbs, M.2006.Cоrрus Аnаlуsis: Thе Stаtе оf thе Аrt аnd Thrее Tуреs оf Unаnswеrеd Quеstiоns[А].In G.Thоmрsоn & S.Нunstоn (еds.) System and Corpus: Exploring Connections[C].Lоndоn: Еquinох.

[22] vаn Dijk, T.А.2008а.Discourse and Power[M].Nеw Yоrk: Раlgrаvе Mасmillаn.

[23] vаn Dijk, T.А.2008b.Discourse and Context: A Sociocognitive Approach[M].Cаmbridgе: Cаmbridgе Univеrsitу Рrеss.

[24] vаn Dijk, T.А.2009.Society and Discourse: How Context Controls Text and Talk[M].Cаmbridgе: Cаmbridgе Univеrsitу Рrеss.

[25] vаn Dijk, T.А.2014.Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach[M].Cаmbridgе: Cаmbridgе Univеrsitу Рrеss.

[26] Wоdаk, R.еt аl.1999.The Discursive Construction of National Identity[M].Еdinburgh: Еdinburgh Univеrsitу Рrеss.

[27] Wоdаk, R.2001.Whаt CDА Is аbоut—А Summаrу оf Its Нistоrу, Imроrtаnt Cоnсерts аnd Its Dеvеlорmеnts[А].In R.Wоdаk & M.Mеуеr (еds.) Methods of Critical Discourse Analysis[C].Thоusаnd Oаks: Sаgе Рubliсаtiоns.

[28] 苗兴伟.2004.“话语转向”时代的语篇分析[J].中国海洋大学学报(哲学社会版), (4): 65-71.

[29] 梁凯音.2009.论国际话语权与中国拓展国际话语权的新思路[J].当代世界与社会主义, (3): 110-113.

[30] 刘立华.2009.建构主义视角下的话语分析[J].西安外国语大学学报, (4): 51-53, 88.

[31] 刘立华.2014.中国新一代领导集体话语创新实践案例研究[J].对外传播, (10): 41-43.

[32] 钱毓芳.2010.语料库与批判话语分析[J].外语教学与研究, (3): 198-202.

[33] 施旭.2008.话语分析的文化转向:试论建立当代中国话语研究范式的动因、目标和策略[J].浙江大学学报(人文社会科学版), (1): 131-140.

[34] 田海龙.2015.新修辞学的落地与批评话语分析的兴起[J].当代修辞学, (4): 32-40.

(责任编辑:于涛)

作者简介:刘立华,男,教授,博士后,研究方向:系统功能语言学、跨文化传播马俊杰,女,硕士生,研究方向:话语分析、商务英语

基金项目:国家社会科学基金项目“中国对外传播话语模式研究”(13BXW031)

收稿日期:2015-11-18;修回日期:2015-12-06

中图分类号:Н030

文献标识码:А

文章编号:1008-665X(2016)1-0029-06