国内外土地利用与农户生计研究评述

2016-05-24谢德体邱道持王昕亚

胡 蓉 , 谢德体 , 邱道持 , 王昕亚

(1.西南大学 a.资源环境学院, b.地理科学学院,重庆400715; 2.重庆渝中区国土资源与房屋管理局,重庆400013)

国内外土地利用与农户生计研究评述

胡 蓉1a,1b, 谢德体1a, 邱道持1b, 王昕亚2

(1.西南大学 a.资源环境学院, b.地理科学学院,重庆400715; 2.重庆渝中区国土资源与房屋管理局,重庆400013)

运用文献资料计量法和比较分析法对1984—2014年间国内外土地利用与农户生计的相关文献进行了梳理。研究结果表明:土地利用与农户生计的论文发表数量呈逐年增长趋势,研究主题日益多元化。研究内容主要围绕可持续生计分析框架,重点开展了土地利用变化与农户生计演变的驱动、土地利用变化下农户生计资产评价和农户生计策略响应等研究。未来土地利用与农户生计研究应努力探索农户生计理论的中国化、系统化;开展土地利用变化下农户生计风险的识别与评价;加强土地利用系统与农户生计系统的耦合关系分析;深化土地利用变化下农户生计状况的动态变化分析。

土地利用;农户生计;可持续;综述

土地是农民生存最基本的生活保障来源,也是农村经济发展最基本的生产要素。土地利用与农户生计交互影响,土地利用与农户生计已成为三农问题中亟待解决的核心问题。如何在确保土地可持续利用的基础上实现农户生计的长远发展引发了国内外学术界和社会各界的广泛思考。本研究通过对国内外土地利用与农户生计研究的回顾,总结当前的研究重点,展望未来的研究方向,以期理顺土地利用与农户生计的互动关系,为深入研究的开展提供借鉴。

1 文献来源与研究方法

国内文献以中国知网(CNKI)的中国期刊数据库、硕士及博士学位论文和重要会议数据库为数据源,检索项题名=“生计和农户”,“生计和农民”以及“生计和农村”分别进行初次检索,在结果中再以检索项“主题=土地”进行二次检索。国外文献以Web of science,Elsevier为数据源,以检索项题名=“rural livelihood”,“household livelihood”,“farmer livelihood”分别进行初次检索,在结果中再以检索项“主题=land”进行二次检索。检索时段均为1984年1月1日至2014年12月31日,将检索到的文献导入Endnote软件中。为获得完备的文献资料,采用“滚雪球”法[1],将上述方法取得的文献的全文以及文献后的重要参考文献补充到Endnote中。为真实反映土地利用与农户生计的研究进展情况,采用词频统计法和内容分析法[2]对收集到的文献进行定量和定性分析。

2 国内外文献的统计分析

1984—2014年间,通过以上检索方法收集到土地利用与农户生计方面的国内文献198篇,国外文献282篇。国外可检索到的最早文献是1992年Chambers和Conway的研究成果,该成果号称生计研究的里程碑式作品,由此生计概念得以明确,并在同年的联合国环境与发展大会所推广。从文献的年代分布可知,国外自1992年以来,各年均有成果问世,呈现出文献发表的低速、中速和高速发展3个阶段。1997年以前,文献数量虽少,生计概念不断丰富,生计理论渐成体系。1998—2006年为研究的发展期,文献数量有了一定的增长,增速相对平缓,土地利用与农户生计的研究逐步得到关注,但贫困与农村发展仍是主要议题,同时,以英国海外发展部和I.Scoones为代表的可持续生计分析框架作为生计的重大发展[3],得到了学者们的普遍认同,并被广泛应用于大尺度的环境变化和自然资源管理项目的研究中;2007年以来,文献数量有了大幅的增加,占到了文献总量的95%,研究主题更为多样化。国内虽然在1990年就收录了李慷在《农村经济与社会》杂志发表的《农户生计经济行为浅析》一文[4],但之后的10年间,研究成果都处于空白状态。因此,国内土地利用与农户生计研究的真正起步是较晚的,直到2004年,国内学者才又开始了相关领域的探索,文献总量总体上呈上升的趋势,2014年研究成果数量达到峰值。这表明随着全球气候、经济、政策、人口特征的巨大变化,生计作为解决上述问题的新视角和新手段的重要性日益受到重视。同时,土地利用变化作为当前国际上全球变化研究的前沿和热点,其与生计的相关研究自然成为研究的兴奋点。总体而言,土地利用与农户生计的国内研究仍处于分散的介绍状态或套用国外理论分析国内现实问题的阶段。

3 国内外土地利用与农户生计研究重点

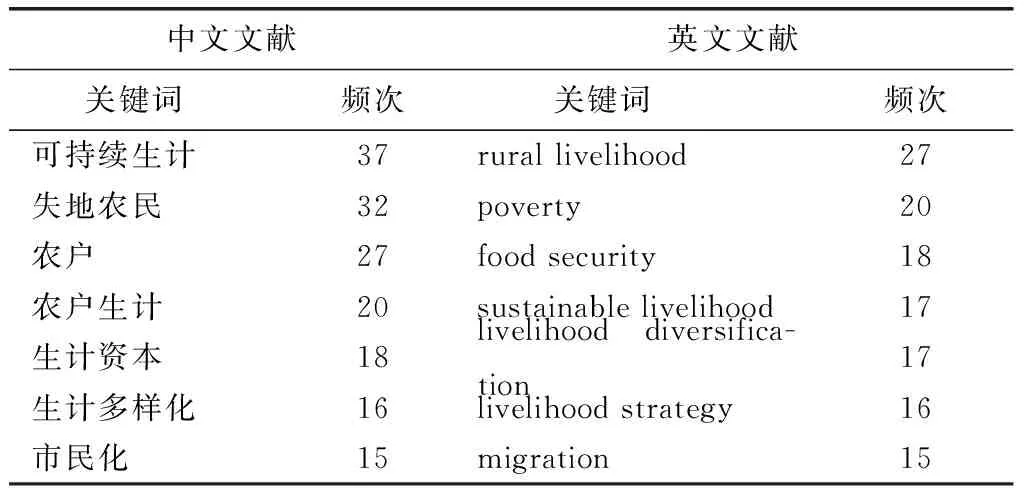

为了解国内外土地利用与农户生计研究的主要议题,对检索到的文献中的关键词进行词频分析。以国内外高频关键词为依据(表1),结合文章全文,当前土地利用与农户生计研究主要集中在土地利用变化与农户生计演变、土地利用与农户生计资产、土地利用与农户生计策略3个方面。

表1 国内外土地利用与农户生计高频关键词

说明:名称不一致但实际意义相同的关键词,频次分析按同一词统计,如农民和农户,rural livelihood 和household livelihood 等。

3.1 土地利用变化与农户生计演变

生计是包括能力、资产以及一种生活方式所需要的活动[5]。生计方式会随政府层面自上而下的政策导入、城市化和工业化带来的二三产业就业机会、交通条件的改善等冲击下发生显著的变化,从而直接或间接地对土地利用方式和土地覆被等产生影响。因此,生计演变已成为土地利用变化的重要驱动因素。如在国外的一些热带山区,由于农业发展政策、市场变化、价格波动以及极端气候事件的影响,农户的生计发生演变,从而引起了土地利用结构和景观功能的变化[6]。迁移作为生计演变的形式之一,有学者对迁移和未迁移农户在资本、土地、劳动力禀赋差异下是否参与伐木、促进林地变化进行了对比分析[7],也有学者对农业人口迁移导致耕地的闲置乃至最终耕地变更为林地进行了研究[8-9]。我国农户生计的极大转变也驱动着土地利用的巨大变化。在集体经济时期,由于人口快速增长,劳动力无法转移到二三产业,农户的土地利用主要依靠扩大耕地面积、提高复种指数,而1980年以后,农户生计转而依靠二三产业,相应地引起土地利用方式的变化,如耕地撂荒、复种指数降低等。农户市民化的增多和农业专门化的生产,有助于改善区域的水土流失和森林退化状况[10]。相反,对依赖于自然资源的大量占有和劳动力大量投入的生计方式在人口增加的情况下,也会对土地形成很大的压力,造成土地退化和水土流失。

土地利用变化对于依赖土地的生计方式有着特别重要的影响,从而驱动生计方式的演变,产生或正面或负面的生计后果。根据可持续生计框架,生计结果包括就业机会、贫困程度、生活质量、生计脆弱性和资源持续性等。土地利用的良性变化将有助于农户收入的增加、经济地位的提高、脆弱性减轻以及更高的资产可及性和资源管理的可持续性[11]。有学者在对洞庭湖西畔山洲垸替代生计示范项目区的研究表明,湿地保护项目虽然使得农田变成了湿地,但农户的收入和福利提高了,脆弱性降低了,可持续利用的自然资源基础得到了增强[12]。反之,土地利用的恶性变化将导致农户收入减少、经济地位下降、脆弱性增加以及更低的资产可及性和不可持续的资源管理。有学者通过对农业面源污染的研究指出,面源污染会使土地生产能力降低,农户收入明显降低,农户的生计模式发生广泛而深刻的影响[13]。土地资源的退化甚至会对依赖土地的整个人类的生计活动产生更为长远的恶劣影响。

由此可见,土地利用变化与农户生计演变具有非常紧密的联系,两者作为社会过程的不同表征,处于动态的交互作用中。国外学者注意到了两者的共生机制[14-15],并建立动态模拟模型描述了两者的交互作用。而国内成果侧重探讨土地利用或农户生计的单方面变化或一方对另一方的驱动,鲜有成果从宏观、理论的角度探讨两者的相互作用机理。

3.2 土地利用与农户生计资产

生计资产评价是土地利用与农户生计资产研究的重要议题。从定性分析到定量评价的探索对于能否准确评估农户生计资产有着十分重要的意义。现有研究大多以英国国际发展署的可持续性生计分析框架(SLA)为基础,结合研究区各具特色的土地利用方式和经济发展状况设计出农户生计资产的评价模型。有学者对土地利用类型以耕地和草地为主、经济相对落后的农牧交错区的农牧民的生计资产进行了评价[16-18],也有学者对土地利用以耕地和园地为主、经济相对较好的城乡结合部的农户的生计资产进行了测算[19-20],更有学者对具有显著地理差异的大尺度区域的生计资产开展了评估[21]。测算模型的核心是自然、物质、金融、人力和社会五大资本。也有学者拓展了DFID的生计资产五边形,将信息资本[22]、文化资本[23]、外部环境[24]、心理资产[25]、家庭结构[26]等纳入生计资产的核心范畴。指标权重是决定生计资产计量结果的重要因素,主成分分析法、专家咨询法[25]、离差最大化法[19]、层次分析法[27]、熵值法[16]是目前较为常见的确定方法。

生计资产作为农户生计结构的基础,决定着农户生计方式的选择。已有学者基于农户生计资产评价结果对土地补偿、农村居民点整合、农村贫困与环境保护协调等土地利用决策问题进行了探讨。比如有学者通过对渝西方山丘陵不同地带样点村的生计资产评价发现农户生计资产存在着属性的差异和空间的分异,并根据农户生计资产缺乏情况分类设计了概念性的补偿模式体系[25]。也有学者通过对重庆西部郊区某村农户生计资产的量化和农户分化,剖析了不同农户的后顾生计来源及其住居意愿,提出构建社区型、组团型、块状型和带状型4种农村居民点整合方式[28]。也有学者通过对西部贫困退耕山区农户的生计资产分析指出,要解决西部农村贫困与环境保护问题,就应当积极鼓励农户进行兼业,鼓励农户根据当地条件发展多样化的生计方式,尤其是要大力拓展多种渠道来促进农户开展非农经营和外出打工[29]。

上述研究为农户生计资产的定量评价提供了许多有益的思路,弥补了定性研究的不足,但具体指标的选择、数据采集精度的提高和算法的改进仍有待进一步研究。同时,基于生计资产评价的农户分类为土地利用与农户生计研究提供了一个新的途径,异质性农户的生计研究将有助于土地利用决策的针对性和可行性。

3.3 土地利用与农户生计策略

生计策略是指人们为了实现生计目标而对资本的利用配置和经营活动的选择。生计策略受农户生计资产状况的影响,不同的生计资产状况下,生计活动呈现多样性,最终产生不同的生计策略。国外研究表明农户初始资产的拥有,如教育、技能和资金对维持高收益的生计策略具有非常显著的刺激作用[30]。生计资产与贫困存在着紧密的联系,资产的不稳定性或资产风险会对穷人生计产生极其重大的打击[31]。国内学者也对生计资产与生计策略的相关性进行了一定的研究。生计资产对生计策略的选择具有决定性的影响,拥有较多自然资本的农户更倾向于依靠农业的生计策略,而金融资本更多的农户则更愿意从事非农产业。劳动力受教育程度和金融资本的提高能显著增加资本导向策略和多样策略选择的概率[27,32]。

生计策略是动态的,会随土地利用等外部环境条件的变化而调整,从而改变着生计资产的利用配置和生计活动的种类、比例和构成。根据土地利用变化的分类,土地利用变化下的生计策略研究主要分成两大类,即土地用途变更的农户生计研究和土地利用集约程度变化的农户生计研究。具体而言,已有的研究主要关注以下方面:① 土地退化下农户的生计响应。针对林地退化,有学者对伊朗的扎格罗斯农村地区贫困和林地退化情况下农户的生计策略选择进行了研究,结果表明,大多数农户选择了林业、畜牧业和农业的多样化生计策略,高度依赖林地砍伐和畜牧养殖的农户是最贫穷的,而采取经济作物栽培和非农就业的农户能获取更高的经济收入[33]。针对湿地退化,有学者对维多利亚湖附近的坦桑尼亚、肯尼亚和乌干达的农户的湿地利用和保护意愿进行了调查,提出要实现可持续的湿地利用,应采取措施缓和湿地退化的影响,发动集体的力量,改善基础设施等[34]。针对草地退化,学者们指出草地退化对牧民的生产活动影响很大,发展环境友好型高产农牧业是解决生计问题和环境问题的有效途径[35]。也有学者针对区域性的土地资源等退化对农户生计可持续性的影响开展了研究,提出改进土壤和水的管理手段,实现野生动物和家畜的共同生存,承认牧民的需要和土地权利等[36]。② 生态建设工程实施下土地利用变化的农户生计响应。2007年巴厘岛会议上引入的REDD,即减少砍伐和退化造成排放的政策实施对于农户的生计影响,是国际上研究的热点。为了应对REDD对农户生计的负面影响,学者们提出REDD政策对于农户生计策略的改进应能体现地方社区对于项目活动的支持、公民应能参与到影响财产权利和土地使用的改革,森林的碳收入流应透明以及公民的申诉机制应健全[37]。印度的流域开发项目(WD)作为REDD的一项具体政策,有学者评价了项目对农户生计活动的影响,并提出应着眼于营造农户生计多样化的环境,促进农户生计持续[38]。也有学者对尼日尔的农户管理天然林再生项目(FMNR)对农户生计的影响进行了评价,指出该举措在提高农户收入和植被密度、多样性的同时,也促进了农户的转移[39]。国内退耕还林政策实施下的农户生计响应是研究的热点。该政策虽然导致耕地面积减少,但更多的农户转向从事建筑、采矿、运输和服务业等非农活动,禁牧政策的实施导致畜牧业以农业方式经营,以往的游牧、半游牧转变为家庭承包经营式的畜牧,兼业农户有着比农业户更好的生计资本禀赋、更加多样化的生计活动、更高的抵抗风险能力、更低的贫困发生率以及更小的对自然环境的依赖[16,29,40-43]。③ 城市化推进中土地利用类型变更的农户生计响应。城市化进程中,大量农用地转为建设用地,失地农民的生计策略备受关注。为有效应对失地所带来的生计困境,政府应完善补偿机制,注重资本建设,促进就业以及加强社会保障制度建设,农户应转变自身角色,改变传统观念,充分就业,增加生计资本积累并形成以人力资本为主导的有效资本组合,提高运用资本组合谋求生计的能力[32,44-50]。④ 土地利用集约程度变化下的农户生计响应。生产要素集约化作为推进农村土地集约利用的主要途径,有学者分析了林权制度改革下林地资源集约化的农户生计策略响应为多样化和市场化[51],也有学者以黄土高原半干早区集水型生态农业技术体系的实施为例论证了技术要素集约化下农户在生计策略上应保持和强化自身的能力和资产,在财政补贴和银行贷款技术指导下调用资源调整生产结构、转变生产方式,增强应对生计压力和突变因素的能力[52]。农村土地整治是当前农村土地集约利用的重点,不少学者探讨了农村土地整治,特别是农村居民点整治与生计多样化、生计非农化、后顾生计来源等生计策略问题的关系[53-56]。农地整治究竟是促进农户生计的正面转型还是负面转型仍存在一定的争议,有学者质疑农地整治强制农民集中居住,影响了农业生产,增加了生活成本,加大了农户生计的脆弱性[57-58],但主流的观点仍认为当前国内农地整治的条件是成熟的,通过优化农村土地利用结构和布局,有助于改善农民的生计环境,实现农业生产的规模经营,有助于农户生计的可持续[59-60]。

综上所述,土地利用与农户生计策略研究主要从2个层面展开,一是微观的农户层面的生计活动选择,二是宏观的政府层面旨在改进农户生计的策略措施选择。由于农户的生产生活是一个周而复始的循环过程,在这一过程的任何环节都存在风险冲击的可能[61],因此,不管是宏观的还是微观的生计策略响应都存在风险,但现有成果引入生计风险开展土地利用与农户生计策略研究的仍较少。

4 研究结论与展望

4.1 研究结论

回顾前人的研究,土地利用与农户生计研究呈现出以下特点:第一,研究区域主要集中在生态环境脆弱区和经济条件落后地区,如国外案例多集中在非洲的南非、坦桑尼亚、埃塞俄比亚以及亚洲的斯里兰卡,老挝、印尼等地区,国内案例多在三峡库区、青藏高原等区域,而土地利用变化最复杂、最集中、经济发展最迅速的城市边缘区也正在得到越来越多学者的关注。第二,研究方法主要采用农户调查法、地块调查法收集资源利用和经济活动数据,运用数学统计分析、建构模型进行数据处理,少量成果对3S空间分析技术的结合应用扩展了研究的时空尺度,丰富了研究手段,深化了研究成果。第三,研究内容主要围绕可持续生计分析框架展开,但对框架组成部分的内在联系探讨较少,而结合土地利用变化的具体内容和研究区特色开展针对性的理论和实证研究正成为一大趋势。

4.2 研究展望

(1)农户生计理论的中国化、系统化研究。国内学者在生计基础理论、生计资产评价方法及指标体系构建、生计策略及区域实践等方面做出了重要贡献,但较之国外,我国农户生计理论研究由于起步较晚,农村的发展又具有自身的特色,尚缺乏深入的理论支撑和系统性的研究思路。因此,吸收和借鉴国外理论,深化农户生计理论研究,明晰农户生计内涵,创新研究框架,积极创立具有中国化特色的农户生计理论,拓宽土地利用变化背景下的农户生计研究视角,在当下显得尤为紧迫。

(2)土地利用系统与农户生计系统的耦合关系分析。土地利用系统与农户生计系统作为人—地系统的两大子系统,既各自变化又紧密联系,生计系统的改变会引起土地利用系统的变化,土地利用系统的改变也会诱发生计系统的进一步变化。两者是一个共生的过程,其内生机理的表现形式是相似的。因此,定性和定量相结合评价农户生计系统与土地利用系统变化的互动关系和作用机理,力求解释“农户生计为什么变化”,努力实现农户生计的正向演变。

(3)土地利用变化下农户生计风险识别与评价。土地利用变化会使农户面对各种各样的风险冲击,如土地征用后失地农民面临着基本生活条件、基本劳动技能、农民角色丧失及身份边缘化等风险困境,尽管他们会采取各自的生计策略积极响应或者政府会采取措施帮助农户应对,但脆弱、贫困以及新的生计策略所存在的风险仍使他们可能承受负面的生计结果。当然,土地利用变化的具体内容不一样,农户所要迎接的生计风险也会有区别。因此,加强土地利用变化下农户生计风险识别,判别风险的来源,解释农户的风险偏好及风险处理行为,建立定量化的评价指标评估风险的强弱,将有利于农户生计风险的规避,为土地利用变化的科学决策提供参考。

(4)土地利用变化下农户生计状况的动态变化分析。当前研究注意到了土地利用的动态变化,但对于农户生计则多是以静态的角度认知农户特征及行为过程,忽视了农户生计系统的内在演化规律和外在变迁路径。因此,从时间维度上动态刻画土地利用变化下农户生计变化情况,特别是农户生计资产和生计策略的变化情况,有助于从本源上解读土地利用变化机制,预测农户未来发展态势,从而回答“农户生计如何变化”这一问题,努力实现农户生计的可持续。

[1] 徐璡昱,刘力,吴慧.中国的韩国旅游研究进展与展望[J].地理科学进展,2009,28(1):153-160.

[2] 范笑仙,汤建民.近十年来中国高等职业教育研究的轨迹、特征和未来走向——基于高教研究类核心期刊和CSSCI数据库论文的文献计量分析[J].中国高教研究,2010(10):18-23.

[3] Scoones I.Sustainable Rural Livelihoods:A Framework for Analysis[R].Brighton:Institute of Development Studies,1998.

[4] 李慷.农户生计经济行为浅析[J].农村经济与社会,1990(2):20-34.

[5] Camey D.Implementing a Sustainable Livelihood Approach[R].London:Department for International Development,1998.

[6] Palacios M R,Huber-Sannwald E,Barrios L G,etal.Landscape Diversity in A Rural Territory:Emerging Land Use Mosaics Coupled to Livelihood Diversification[J].Land Use Policy,2013,30(1):814-824.

[7] Jagger P,Shively G,Arinaitwe A.Circular Migration,Small-scale Logging,and Household Livelihoods in Uganda[J].Population and Environment,2012,34(2):235-256.

[8] Grau H R,Aide T M,Zimmerman J K,etal.The Ecological Consequences of Socio-economic and Land-use Changes in Post Agriculture Puerto Rico[J].BioScience,2003,53(12):1159-1168.

[9] Rudel T,Coomes O,Moran E,etal.Forest Transitions:Towards A Global Understanding of Land Use Change[J].Global Environmental Change,2005,15(1):23-31.

[10] Wang C,Yang Y,Zhang Y.Rural Household Livelihood Change,Fuelwood Substitution,and Hilly Ecosystem Restoration:Evidence from China[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2012,16(5):2475-2482.

[11] 蔡进,禹洋春,朱莉芬,等.新型农村社区建设对农户生计变化影响研究——以三峡库区重庆市忠县天子村社区为例[J].地域研究与开发,2015,34(4):143-153.

[12] 于秀波,张琛,潘明麒.退田还湖后替代生计的经济评估研究——以洞庭湖西畔山洲垸为例[J].长江流域资源与环境,2005,15(5):632-637.

[13] 杨方.“感染的血脉”——水污染影响下的村落社会变迁研究[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2010,12(2):37-40.

[14] McCusker B M,Carr E R.The Co-production of Livelihoods and Land Use Change:Case Studies from South Africa and Ghana[J].Geoforum,2006,37(5):790-804.

[15] Carr E R,McCusker B M.The Co-production of Land Use and Livelihoods Change:Implications for Development Interventions[J].Geoforum,2009,40(4):568-579.

[16] 贺爱琳,杨新军,陈佳,等.乡村旅游发展对农户生计的影响——以秦岭北麓乡村旅游地为例[J].经济地理,2014,34(12):174-181.

[17] 赵雪雁.生计资本对农牧民生活满意度的影响——以甘南高原为例[J].地理研究,2011,30(4):687-698.

[18] 阎建忠.青藏高原东部样带农牧民生计的多样化[J].地理学报,2009,64(2):221-233.

[19] 王利平,王成,李晓庆.基于生计资产量化的农户分化研究——以重庆市沙坪坝区白林村471户农户为例[J].地理研究,2012,31(5):945-954.

[20] 李翠珍,徐建春,孔祥斌.大都市郊区农户生计多样化及对土地利用的影响——以北京市大兴区为例[J].地理研究,2012,31(6):1039-1049.

[21] Erenstein O.Livelihood Assets as a Multidimensional Inverse Proxy for Poverty:A District-level Analysis of the Indian Indo-Gangetic Plains[J].Journal of Human Development and Capabilities,2011,12(2):283-302.

[22] Odero K K.Information Capital:6th Asset of Sustainable Livelihood Framework[J].Discovery and Innovation,2006,18(2):83-91.

[23] Berkers F,Folke C.Investing in Cultural Capital for Sustainable Use of Natural Capital[J].Ecological Economics,1992,5:1-8.

[24] 张佰林,杨庆媛,苏康传,等.基于生计视角的异质性农户转户退耕决策研究[J].地理科学进展,2013,32(2):170-180.

[25] 李广东,邱道持,王利平,等.生计资产差异对农户耕地保护补偿模式选择的影响——渝西方山丘陵不同地带样点村的实证分析[J].地理学报,2012,67(4):504-515.

[26] 李树茁,梁义成,FELDMAN M W,等.退耕还林政策对农户生计的影响研究——基于家庭结构视角的可持续生计分析[J].公共管理学报,2010,7(2):1-10.

[27] 苏芳,蒲欣冬,徐中民,等.生计资本与生计策略关系研究——以张掖市甘州区为例[J].中国人口·资源与环境,2009,19(6):119-125.

[28] 王成,王利平,李晓庆,等.农户后顾生计来源及其居民点整合研究——基于重庆市西部郊区白林村471户农户调查[J].地理学报,2011,66(8):1141-1152.

[29] 黎洁,李亚莉,邰秀军,等.可持续生计分析框架下西部贫困退耕山区农户生计状况分析[J].中国农村观察,2009(5):29-38.

[30] Dercon S,Krishnan P.Income Portfolios in Rural Ethiopia and Tanzania:Choices and Constraints[J].The Journal of Development Studies,1996,32(6):850-875.

[31] Barrett C B,Bezuneh M.Heterogeneous Constraints,Incentives and Income an Diversification Strategies in Rural Africa[R].Ithaca:Cornell University,2001.

[32] 周易.城市化进程中的失地农民可持续生计研究[D].咸阳:西北农林科技大学,2012.

[33] Soltani A,Angelsen A,Eid T,etal.Poverty,Sustainability,and Household Livelihood Strategies in Zagros,Iran[J].Ecological Economics,2012,79:60-70.

[34] Mwakubo S M,Obare G A.Vulnerability,Livelihood Assets and Institutional Dynamics in the Management of Wetlands in Lake Victoria Watershed Basin[J].Wetlands Ecology and Management,2009,17(6):613-626.

[35] 魏雯,徐柱,师尚礼,等.基于参与式方法的农牧户生计现状评估——以内蒙古太仆寺旗为例[J].应用生态学报,2011(10):2686-2692.

[36] Malley Z J U,Taeb M,Matsumoto T,etal.Linking Perceived Land and Water Resources Degradation,Scarcity and Livelihood Conflicts in Southwestern Tanzania:Implications for Sustainable Rural Livelihood[J].Environment Development and Sustainability,2008,10(3):349-372.

[37] Lawlor K,Weinthal E,Lander L.Institutions and Policies to Protect Rural Livelihoods in REDD plus Regimes[J].Global Environmental Politics,2010,10(4):1-4.

[38] Reddy V R,Reddy M G,Galab S,etal.Participatory Watershed Development in India:Can It Sustain Rural Livelihoods?[J].Development and Change,2004,35(2):297-326.

[39] Haglund E,Ndjeunga J,Snook L,etal.Dry Land Tree Management for Improved Household Livelihoods:Farmer Managed Natural Regeneration in Niger[J].Journal of Environmental Management,2011,92(7):1696-1705.

[40] 黎洁,李树茁.退耕还林工程对西部农户收入的影响:对西安周至县南部山区乡镇农户的实证分析[J].中国土地科学,2010,24(2):57-63.

[41] 邵传林,何磊.退耕还林:农户、地方政府与中央政府的博弈关系[J].中国人口·资源与环境,2010,20(2):116-121.

[42] 苏娟.贵州省退耕还林地区农户生计研究[D].北京:北京林业大学,2007.

[43] 谢旭轩,张世秋,朱山涛.退耕还林对农户可持续生计的影响[J].北京大学学报:自然科学版,2010,46(3):457-464.

[44] 成得礼.对中国城中村发展问题的再思考——基于失地农民可持续生计的角度[J].城市发展研究,2008,15(3):68-79.

[45] 韩志新.可持续生计视角下的失地农民创业研究[D].天津:天津大学,2009.

[46] 黄建伟.失地农民可持续生计问题研究综述[J].中国土地科学,2011,25(6):89-95.

[47] 梁玮.城市化进程中城郊失地农民的可持续生计分析[D].南昌:南昌大学,2012.

[48] 罗蓉.中国城市化进程中失地农民可持续生计问题研究[D].成都:西南财经大学,2008.

[49] 杨静.城郊失地农民可持续生计状况研究[D].苏州:苏州大学,2012.

[50] 袁斌.失地农民可持续生计研究[D].大连:大连理工大学,2008.

[51] 常军卫.集体林权制度改革对农户生计影响的研究[D].兰州:兰州大学,2008.

[52] 何雪锋.基于农户尺度的半干旱区集雨生态农业技术体系的行为响应机理及影响因素分析[D].兰州:兰州大学,2007.

[53] 陈秧分,刘彦随,杨忍.基于生计转型的中国农村居民点用地整治适宜区域[J].地理学报,2012,67(3):420-427.

[54] 李晓庆.基于农户后顾生计来源的丘陵山区农村居民点集聚新方式构建[D].重庆:西南大学,2012.

[55] 信桂新,阎建忠,杨庆媛.农村新建设中农户的居住生活变化及其生计转型[J].西南大学学报:自然科学版,2012,34(2):122-130.

[56] 赵帅华,王成,李晓庆,等.基于农户行为响应的农村居民点整合模式探析——以重庆市合川区兴坝村为例[J].资源科学,2012,34(8):1477-1483.

[57] 刘超,杨海娟,郑娜,等.基于微观视角的农村居民点发展评价与布局优化——以陕西省重点示范镇沙河子镇为例[J].地域研究与开发,2014,33(6):147-163.

[58] 陈秧分,刘彦随.农村土地整治的观点辨析与路径选择[J].中国土地科学,2011,25(8):93-96.

[59] 刘彦随.科学推进中国农村土地整治战略[J].中国土地科学,2011,25(4):3-8.

[60] 费智慧,王成,赵帅华,等.基于主成分和两维图论聚类分析的农村居民点整合时序研究——以重庆市璧山县为例[J].地域研究与开发,2014,33(1):93-98.

[61] Fafchamps M.Rural Poverty,Risk and Development[M].Cheltenham,U.K.:Edward Elger,2003.

Review of Land Use and Rural Livelihood at Home and Abroad

Hu Rong1a,1b, Xie Deti1a, Qiu Daochi1a, Wang Xinya2

(1a.School of Resources and Environment, 1b.School of Geographical Science, Southwest University, Chongqing 400715, China; 2.Yuzhong District Country Land and Resource Managing Sub-Bureau, Chongqing 400013, China)

In order to better comprehend the key points and trends of land use as well as rural livelihood research at home and abroad, papers in this field from 1984 to 2014 are analyzed and conclusion is made using methods of literature statistics and comparative analysis. The results show that there’s an increasing number of published papers about land use and rural livelihood and topics are increasingly diversified. The topics are mainly around the analytic framework of sustainable livelihood, presenting research focus on the driving mechanism of land use change and rural livelihood evolution, livelihood asset evaluation and livelihood strategies response under land use change. It is concluded that the key of future research is to sinicize and systematize the theory of rural livelihood, identifying and evaluating the rural livelihood risk, analyzing the coupling relationship between land use system and rural livelihood system as well as studying the dynamic change of rural livelihood under land use change.

land use; rural livelihood; sustainability; literature review

2014-08-06;

2015-10-22

国家科技重大专项课题(2012ZX07104003);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(XDJK2016C092)

胡蓉(1981-),女,重庆市人,讲师,博士研究生,主要从事土地利用与国土规划研究,(E-mail)ronjul@126.com。

谢德体(1957-),男,四川开江县人,教授,博士生导师,主要从事农业资源与环境研究,(E-mail)xdt@swu.edu.cn。

F301.21

A

1003-2363(2016)01-0162-06